Синтез эритроцитов дефицит витамина

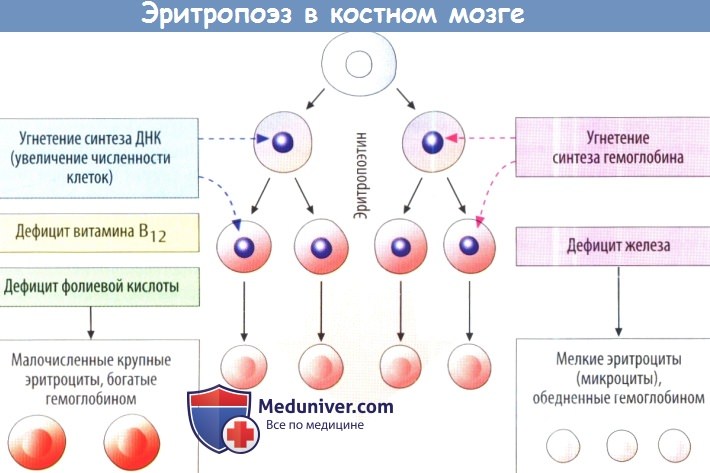

Витамин В12 и фолиевая кислота (витамин В9) необходимы для синтеза нуклеопротеинов в разных тканях организма, созревания и деления ядер эритроидных клеток в кроветворной ткани. При дефиците витаминов В12 и В9 в наиболее интенсивно делящейся ткани организма — эритроидной — раньше, чем в других, возникают нарушения, вызывающие анемию. При дефиците витамина В12 в костном мозге появляются большие ядросодержащие эритроидные клетки — мегалобласты, которые образуют с замедленной скоростью большие эритроциты — мегалоциты с резко укороченным периодом жизни. Замедление поступления эритроцитов в кровь и быстрое их разрушение ведет к анемии. Дефицит витамина В12 возникает в организме при утрате париетальными клетками желудка способности продуцировать «внутренний фактор» — гликопротеин (молекулярная масса 60 000). Фактор связывает витамин В12, поступающий с пищей, и предохраняет его от расщепления пищеварительными ферментами. Эти нарушения возникают при атрофии слизистой оболочки желудка, эпителия двенадцатиперстной кишки, часто наблюдающейся, например, у стариков. И хотя запаса витамина В12 в печени достаточно взрослому человеку на 1—5 лет, постепенное его истощение приводит к заболеванию. Суточная потребность в витамине В,2 — 5 мкг, содержание в плазме крови — 150—450 мкг/л. В кишечнике комплекс гликопротеин—витамин В12 фиксируется специальными рецепторами слизистой оболочки тонкого кишечника, далее витамин поступает в интестинальные клетки, затем в кровь и переносится с помощью особых молекул — транскобаламинов (I, II, III типов). Транскобала-мины I и III типа продуцируются лейкоцитами, II — макрофагами. Поэтому при выраженном лейкоцитозе отмечается гипервитаминоз В12. Витамин В12 содержится в больших количествах в печени, почках, куриных яйцах.

Фолиевая кислота (витамин В9) поддерживает синтез ДНК в клетках костного мозга, благодаря обеспечению этого процесса одним из нуклеоти-дов — диокситимидилатом, образующимся в результате митилирования ди-оксиуридиловой кислоты в присутствии тетрагидрофолата (одной из редуцированных форм фолиевой кислоты). При дефиците витамина В9 в пище у человека уже через 1—6 мес нарушается синтез ДНК и деление эритроидных клеток, ускоряется разрушение эритроцитов, что ведет к анемии. Суточная потребность организма человека в фолиевой кислоте 500—700 мкг. Ее резерв в организме равен 5—10 мг, 1/3 которого находится в печени. Фолиевой кислотой богаты овощи (шпинат), дрожжи, молоко.

1,2,5-дигидроксивитамин D3 и ретиноловая кислота (производное витамина А) участвуют в организме человека в дифференциации кроветворных клеток до их зрелых форм. Витаминами А и D богаты печень трески, тунца, сельдь, коровье молоко и сливочное масло.

Витамин В6 (пиридоксин) является кофактором (т. е. дополнительным фактором активности) фермента — синтетазы 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК-синтетазы), участвующей в образовании гема в эритроидных клетках в ткани костного мозга (см. рис. 7.2). Дефицит витамина В6 в организме человека нарушает синтез гемоглобина и вызывает анемию. Витамином В6 богаты зерна злаков, капуста, картофель, молоко.

Витамин С поддерживает основные этапы эритропоэза, способствуя метаболизму фолиевой кислоты в эритробластах. Он участвует в метаболизме железа, повышая как его абсорбцию в желудочно-кишечном тракте, так и мобилизацию депонированного в клетках железа.

Витамин Е (токоферол) и витамин РР защищают фосфатидилэтанол амин мембраны эритроцитов от усиливающего их гемолиз перекисного окисления.

Защиту гемоглобина и мембраны эритроцитов от окисления осуществляет и витамин РР, являющийся одной из составляющих пиридиннуклео-тидов НАД и НАДФ.

Дефицит витамина В2, участвующего в окислительно-восстановительных реакциях, вызывает у человека анемию вследствие замедленного образования эритроцитов в костном мозге.

Источник

Синтез эритроцитов дефицит витамина

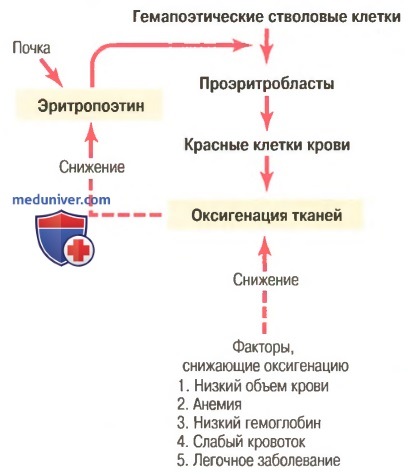

а) Влияние эритропоэтина на эритрогенез. При помещении животного или человека в атмосферу с низким парциальным давлением кислорода эритропоэтин начинает формироваться в течение нескольких минут или часов и достигает максимальной продукции в течение 24 ч. Однако на протяжении примерно 5 сут в циркулирующей крови новые красные клетки практически не появляются.

На основании этого факта, а также результатов других исследований установлено, что важным эффектом эритропоэтина является стимуляция продукции проэритробластов из гемопоэтических стволовых клеток в костном мозге. Кроме того, сразу после формирования проэритробластов эритропоэтин способствует более быстрому, чем в норме, прохождению этих клеток через разные эритробластические стадии, еще больше ускоряя продукцию новых красных клеток крови.

Быстрое образование клеток продолжается до тех пор, пока человек находится в условиях низкого давления кислорода или пока количество эритроцитов не станет достаточным для переноса адекватного количества кислорода к тканям, несмотря на низкое парциальное давление кислорода. В этом случае скорость продукции эритропоэтина снижается до уровня, способного поддерживать необходимое, но не избыточное количество красных клеток крови.

При отсутствии эритропоэтина костный мозг формирует очень мало эритроцитов. С другой стороны, если эритропоэтина синтезируется много, а железо и другие необходимые питательные вещества представлены в изобилии, скорость продукции красных клеток крови может возрасти в 10 и более раз по сравнению с нормой. Следовательно, механизм эритропоэтина для регуляции продукции эритроцитов является очень мощным.

б) Созревание красных клеток крови — потребность в витамине В12 (цианкобаламине) и фолиевой кислоте. В связи с постоянной потребностью в поступлении новых красных клеток в кровь эритропоэтические клетки костного мозга являются одними из наиболее быстрорастущих и размножающихся клеток в организме. Следовательно, их созревание и скорость продукции в значительной степени зависят от состояния питания человека.

Особенно важны для окончательного созревания красных клеток крови два витамина: витамин В12 и фолиевая кислота. Оба витамина необходимы для синтеза ДНК, поскольку каждый из них разным путем участвует в формировании тимидинтрифосфата — одного из важных стандартных блоков ДНК.

Следовательно, недостаток витамина B12 и фолиевой кислоты ведет к синтезу аномальных и уменьшенных молекул ДНК и нарушению созревания ядер и клеточного деления. Более того, эритробластные клетки костного мозга, кроме неспособности быстро размножаться, образуют в основном более крупные красные клетки крови, называемые макроцитами. У таких клеток очень ломкая мембрана, часто неправильная овальная форма вместо обычной формы двояковогнутого диска.

После выхода в циркулирующую кровь эти плохо сформированные клетки способны нормально переносить кислород, но ломкость резко укорачивает их жизнь: до 1/2 или даже 1/3 нормального срока жизни эритроцитов. В связи с этим дефицит витамина В12 или фолиевой кислоты ведет к нарушению созревания в процессе эритропоэза.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Параграф 120. Биохимия эритроцитов

Составитель текстов – Анисимова Е.С. Авторские права защищены (продавать текст нельзя). Курсив не зубрить.

ПАРАГРАФ 120. См. сначала 6, 22, 26, 27, 32, 59.

3. Биохимия эритроцитов.

6. Классификация гемопротеинов.

5. Гемоглобин и миоглобин, роль глобина. Гемоглобинопатии. Понятие о синтезе гемоглобина.

4. Роль витаминов и железа. Обмен железа.

1. Транспорт эритроцитами О2 и СО2.

2. Значение антиоксидантной системы для эритроцита.

7. Биохимические свойства нейтрофилов.

120. 1. Транспорт кислорода и углекислого газа в крови.

(Газообмен между тканями и эритроцитами и между лёгкими и эритроцитами).

Транспорт кислорода осуществляется от лёгких к тканям эритроцитами, с током крови.

СО2 транспортируется от тканей к лёгким с участием эритроцитов, но не внутри эритроцитов (см. далее).

О2 нужен клеткам в основном для синтеза АТФ, а также для выработки АФК и ряда реакций.

Поэтому нарушение доставки кислорода в ткани приводит к дефициту кислорола (кислородному голоданию, гипоксии), снижению синтеза АТФ и может закончиться смертью.

Кроме дефицита АТФ, при гипоксии возникает АЦИДОЗ из-за накопления ЛАКТАТА (п.32).

Одной из причин нарушения доставки кислорода в ткани является нарушение работы эритроцитов из-за их дефицита (из-за нарушения образования при гематопоэзе или из-за разрушения (гемолиза)) или из-за дефицита гемоглобина.

СО2 в тканях образуется из разных веществ при их распаде (катаболизме): в ЦТК (п.21), ПДГ, при распаде нуклеотидов (п.71).

В лёгких СО2 выдыхается: поступает из крови в дыхательные пути, затем выдыхается.

Кислород при вдохе поступает из окружающей среды в лёгкие, в альвеолах он поступает в кровь и связывается гемоглобином эритроцитов.

Транспорт кислорода эритроцитами осуществляется с помощью белка ГЕМОГЛОБИНА (Hb).

В лёгких гемоглобин связывается с молекулами кислорода, затем с током крови эритроциты поступают в ткани.

Газообмен между тканями и эритроцитами.

1. В тканях кислород отделяется от гемоглобина и переходит из эритроцитов в клетки.

Отделению кислорода от гемоглобина способствует вещество, которое называется 2,3-БИСФОСФО/ГЛИЦЕРАТ и образуется в особой реакции гликолиза, которая протекает в эритроцитах.

Без 2,3-бФГ поступление кислорода в ткани было бы снижено. 2,3-бФГ способствует отделению кислорода от гемоглобину за счёт связывания с молекулами гемоглобина и изменения их конформации (см. п.58). При изменении конформации гемоглобина молекулы кислорода быстрее отделяются от молекул гемоглобина. Используют выражение «снизилось сродство гемоглобина к кислороду», то есть способность гемоглобина связываться с кислородом.

2. При поступлении кислорода в клетку из клетки в эритроцит поступает молекула СО2.

3. В эритроците СО2 вступает в реакцию с молекулой воды, в результате чего образуется угольная кислота – Н2СО3. Реакция катализируется ферментом карбангидраза (карбонатдегидратаза), которому нужен цинк в качестве кофактора (п.4). Реакция обратимая, в тканях равновесии реакции смещено в сторону образования угольной кислоты.

4. Молекула угольной кислоты диссоциирует на Н+ (протон) и анион НСО3 – (бикарбонат).

5. Протон (Н+) связывается с молекулой гемоглобина, а

бикарбонат выходит из эритроцита в кровяное русло.

Способ транспорта бикарбоната через мембрану эритроцита:

выход бикарбоната из эритроцита происходит в обмен на вход в эритроцит иона хлора (Сl – ) = хлорида = хлорид-аниона. То есть в антипорте с хлоридом.

Благодаря этому антипорту заряд мембраны эритроцитов не меняется.

В итоге от тканей в лёгкие транспортируется не молекула СО2 в эритроцитах, а образованные из неё протон и бикарбонат: протон связан с гемоглобином, а бикарбонат в кровяном русле.

Реакции в эритроцитах при их нахождении в тканях:

СО2 + Н2О ; Н2СО3 (угольная кислота) ; Н+ (протон, связывается с Hb) + НСО3 – (бикарбонат,

выходит из эритроцита в антипорте с входящим в эритроцит хлоридом).

Газообмен между лёгкими и эритроцитами.

Когда кровь проходит через лёгкие, в находящихся в крови эритроцитах происходят процессы, противоположные процессам, которые проткали в тканях (см. выше).

1. Бикарбонат входит в эритроцит в обмен на выходящий хлорид (в антипорте с ним).

2. Бикарбонат соединяется (ассоциирует) с протоном, который был связан с гемоглобином,

в результате чего образуется молекула угольной кислоты.

3. Молекула угольной кислоты распадается на молекулу воды и молекулу углекислого газа, которая выходит из эритроцита, а затем выдыхается.

4. Молекулы кислорода поступают в эритроциты и связываются с гемоглобином;

гемоглобин, связанный с кислородом, называется ОКСИ/ГЕМОГЛОБИНОМ.

Реакции в эритроцитах при их нахождении в лёгких:

Н+ (отсоединяется от Hb) + НСО3 – (бикарбонат, входит в эритроцит в антипорте с выходящим из эритроцита хлоридом) ; Н2СО3 (угольная кислота) ; СО2 + Н2О

Таким образом, участие эритроцитов в транспорте газов не требует затрат АТФ.

2. Значение антиоксидантной системы для эритроцита. См. п.27.

Кратко: из молекул кислорода, транспортируемых эритроцитами, могут образовываться активные формы кислорода – АФК. АФК способны разрушать эритроциты, что может привести к кислородному голоданию тканей и смерти – п.22. Чтобы этого не произошло – эритроцитам нужны средства для обезвреживания АФК и предотвращения разрушения эритроцитов – антиокислительная система.

Окисление иона железа гемоглобина кислородом.

Молекулы кислорода в эритроцитах связаны с гемоглобином. В состав гемоглобина входит гемма, в состав которого входит ион железа Fе2+.

Молекула кислорода способна «забирать» один электрона у Fe2+ гемоглобина, превращая его в Fe3+

и превращаясь сама в молекулу кислорода с одним лишним электроном, которая обозначается как •О2 –, называет супероксидрадикалом (СОР) и относится к АФК.

Гемоглобин с Fe3+ вместо Fe2+ называется МЕТгемоглобином и обозначается как MetHb.

Реакция образования метгемоглобина:

Гемоглобин с Fe2+ + О2 ; метгемоглобин с Fe3+ + •О2 – (супероксидрадикал, АФК).

Восстановление метгемоглобина.

Проблема в том, что MetHb не способен транспортировать кислород, поэтому превращение нормального гемоглобина в метгемоглобин нарушает доставку кислорода в ткани и приводит к гипоксии, дефициту АТФ, ацидозу.

Чтобы не было этих негативных последствий образования метгемоглобина, его нужно превращать в гемоглобин. Для этого нужно присоединить электрон к Fe3+, то есть восстановить Fe3+.

Источником электрона для восстановления метгемоглобина является молекула НАДН, образующаяся при гликолизе в эритроцитах (п.32).

(Это одна из причин, по которым эритроцитам нужна глюкоза, которую добавляют в кровь при её хранении).

Фермент, катализирующий присоединение электрона к метгемоглобину за счёт переноса электрона от НАДН, называется МЕТГЕМОГЛОБИН/РЕДУКТАЗОЙ.

Реакция восстановления метгемоглобина:

Метгемоглобин с Fe3+ + НАДН из гликолиза ; гемоглобин с Fe2+ + НАД+.

Из-за того, что ион железа гемоглобина должен всегда быть в состоянии Fe2+,

говорят, что у иона железа гемоглобина постоянная валентность.

А у ионов железа цитохромов валентность переменная – это означает, что их ион железа в процессе функционирования превращается из Fe2+ в Fe3+ и обратно.

Из-за того, что восстановление метгемоглобина происходит внутри эритроцитах, гемоглобин не может транспортировать кислород вне эритроцитов, если попадает в кровяное русло при разрушении эритроцитов при гемолизе.

Перекисное окисление липидов мембран эритроцитов.

Другая проблема образования метгемоглобина в том, что при этом образуется активная форма кислорода – СОР.

АФК вступают в реакции с липидами мембран эритроцитов (с остатками жирных кислот):

АФК «забирают» электроны у липидов

превращая липиды мембран в окисленные липиды мембран (липиды с группами –О-О-Н, которые относятся к органическим перекисям наряду с другими органическими веществами, в которых образовались перекисные группы)

– эти реакции называются ПЕРЕКИСНЫМ ОКИСЛЕНИЕМ ЛИПИДОВ (ПОЛ)

и бывают не только в эритроцитах, но и в других клетках.

ПОЛ эритроцитов приводит к разрушению мембран и эритроцитов в целом, то есть к ГЕМОЛИЗУ.

Гемолиз приводит к таким последствиям, как гипоксия (а она – к дефициту АТФ и ацидозу) и отравление билирубином (см. 118), а затем к смерти.

Восстановление окисленных молекул липидов мембран эритроцитов.

Чтобы гемолиз не произошёл, липиды мембран, окисленные активными формами кислорода, нужно восстанавливать за счёт присоединения к ним электронов.

При восстановлении окисленных липидов перекисные группы (-О-О-Н) липидов превращаются в СПИРТОВЫЕ (-ОН).

Для восстановления липидов нужны источники электронов и катализаторы переноса электронов (ферменты, антиокислительные).

Источником электронов для восстановления липидов является ГЛУТАТИОН (п.27 и 56):

2 молекулы глутатиона отдают по одному атому водорода (и по одному электрону в их составе) для восстановления липидов мембран;

при этом атом серы одной молекулы глутатиона соединяется с атомом серы другой молекулы глутатиона, в результате чего образуется молекула, которую называют окисленной формой глутатиона, которая обозначается так: GS-SG. Молекула глутатиона до отдачи атома водорода обозначается GSH и называется восстановленной формой глутатиона.

Фермент, который катализирует восстановление органических перекисей

за счёт превращения перекисных групп органических перекисей в спиртовые группы, называется ГЛУТАТИОН/ПЕРОКСИДАЗОЙ (ГПО). Приставка «глутатион» связана с тем, что именно глутатитон является источником электронов для восстановления.

Реакция ГПО:

R-O-O-H + GSH + HSG; R-O-H + Н-ОН + GS-SG.

Количество молекул глутатиона в эритроците ограничено. Поэтому окисленный глутатион нужно постоянно превращать в восстановленный: GSSG в (2)GSH. Для восстановления глутатиона нужно расщепить связь между атомами серы окисленной формы глутатиона и присоединить к обоим атомам серы по одному атому водорода.

Источником 2 атомов водорода для восстановления глутатиона является НАДФН, Н+, как и во многих других процессах – см. п.35.

Фермент, который катализирует присоединение водорода к глутатиону (его окисленной форме), называется ГЛУТАТИОН/РЕДУКТАЗОЙ (ГР).

Реакция глутатионредуктазы:

GS-SG + НАДФН, Н+ ; GSH + HSG + НАДФ+.

Количество молекул НАДФН, Н+ в эритроците ограничено. Поэтому НАДФ+ нужно постоянно превращать в НАДФН, Н+:

это превращение происходит в реакциях пентозофосфатного пути, для которого нужен витамин В1.

Вариант ПФП, который протекает в эритроцитах, называется пентозным циклом.

Исходным субстратом ПФП является молекула глюкозы. Это ещё одна причина, по которой эритроциты должны получать глюкозу.

Из-за того, что продукт ПФП (НАДФН) участвует в предотвращении гемолиза –

нарушение ПФП может стать причиной гемолиза.

Причиной нарушения ПФП может стать сниженная активность ферментов ПФП из-за мутации генов.

Встречаются люди со сниженной активностью ферментов ПФП, которые страдают из-за гемолиза.

Гемолиз приводит к анемии. Такие анемии, причиной которой является гемолиз, называются гемолитическими.

Кроме недостаточной активности ферментов ПФП, причиной гемолиза может быть резус –конфликт у новорожденного, поступление в организм гемолитических ядов, серповидно-клеточная анемия и т.д..

3. Биохимия эритроцитов.

У эритроцитах специфический обмен веществ. В них нет органелл. Есть внешняя мембрана, гемоглобин и ряд ферментов, о некоторых из которых уже шла речь.

Из-за отсутствия ядра в эритроцитах нет репликации и транскрипции,

из-за отсутствия митохондрий в эритроцитах нет ;-окисления жирных кислот, ЦТК, ДЦ, синтеза АТФ способом окислительного фосфорилирования.

Нет синтеза и распада гликогена и многих других процессов.

Из процессов обмена веществ в эритроцитах есть уже упоминавшиеся гликолиз и ПФП (вариант «пентозный цикл»), для которых нужна глюкоза.

ПФП нужен эритроцитам для выработки НАДФН для антиокислительной системы.

Гликолиз нужен эритроцитам для получения НАДН для восстановления метгемоглобина,

для получения 2,3-бисфосфо/глицерата для поступления кислорода в ткани (выше),

для получения АТФ:

2 молекул АТФ способом субстратного фосфорилирования (п.23 и 32) в расчёте на одну молекулу глюкозы.

Окончательным метаболитом гликолиза в эритроцитах является ЛАКТАТ, поскольку в них нет митохондрий, в которых лактат мог бы окисляться.

Такой вариант гликолиза (завершающийся образованием лактата) называется анаэробным гликолизом.

В эритроцитах гликолиз является единственным источником АТФ.

АТФ в эритроцитах используется в качестве источника энергии для работы натрий-клиевой-АТФ-азы.

Эритроциты образуются из клеток красного костного мозга, как и все клетки крови,

в ходе гематопоэза (кроветворения): процесса, при котором клетки красного мозга превращаются в определённые клетки крови. То есть в ходе дифференцировки.

Превращение клеток красного мозга в клетки-предшественники эритроцитов происходит под влиянием определённых гормонов, в том числе под влиянием ЭРИТРОПОЭТИНА – гормона, который вырабатывается ПОЧКАМИ;

при тяжёлой почечной недостаточности эритропоэтина вырабатывается недостаточно, что может привести к дефициту эритроцитов и развитии АНЕМИИ – такая анемия (причиной которой является дефицит эритропоэтина) лечится только эритропоэтином;

эритропоэтин получают генно-инженерным способом, как и инсулин.

Предшественники эритроцитов являются клетками, в которых есть все органеллы: митохондрии, ядро и т.д.

Предшественники эритроцитов, которые образуются из клеток красного костного мозга,

называются ЭРИТРОБЛАСТАМИ (бластами часто называются молодые клетки – например, остеобласты).

В эритробластах есть ещё все органеллы, в том числе ядро.

Наличие в эритробластах ядра даёт им возможность синтезировать РНК. В основном синтезируются РНК, нужные для синтеза гемоглобина, а также других белков эритроцитов.

Затем происходит разрушение ядра, в результате чего эритробласты превращаются в ретикулоциты, поскольку в них пока ещё есть ретикулум (ЭПР) и все остальные органеллы, кроме ядра. Наличие в ретикулоцитах ранее синтезированных РНК позволяет им активно синтезировать гемоглобин.

Затем происходит разрушение всех органелл ретикулоцита, в результате чего ретикулоцит превращается в зрелый эритроцит.

4. Роль витаминов и железа (в синтезе гемоглобина и предотвращении анемии). Обмен железа.

Железо человеку нужно для образования в организме гема для гемопротеинов.

Кроме железа, в состав гема входит органическая часть – порфириновое кольцо.

Кроме гема, железо нужно для железо-серных центров дыхательной цепи.

Недостаточное поступление железа в организм может привести к дефициту гемоглобина.

Форма анемии, причиной которой является дефицит железа, называется железо-дефицитной. Есть другие формы анемий, у которых другие причины.

Избыточное содержание железа в организме тоже вредно.

1. Поступление железа в организм с пищей.

Изначально железо поступает в организм с пищей (гранаты, яблоки, икра, мясо и т.д.).

Поэтому неполноценное питание, при котором в рационе мало продуктов, содержащих железо, приводит к анемии. Такая анемия, причиной которой является дефицит в пище железа, называется железо-дефицитной анемией. Она лечится введением в рацион продуктов, содержащих железо.

В сутки в организм с пищей должно поступать 10-15 мг железа.

В мясе железо содержится в составе гема миоглобина и поэтому называется гемовым;

железо мяса двухвалентное, то есть ион железа в состоянии Fe2+.

В большинстве других продуктов железо трёхвалентное (то есть с ионом Fe3+).

2. Всасывание железа в кишечнике.

В кишечнике может усваиваться только двухвалентное железо, поэтому нужно превращать Fe3+ в Fe2+.

Для превращения Fe3+ в Fe2+ нужно присоединить электрон к Fe3+, то есть восстановить Fe3+.

Источником электронов для восстановления трёхвалентного железа в кишечнике является АСКОРБАТ (витамин С).

Поэтому дефицит витамина С в пище приводит к анемии, которая не вылечивается только лишь железом.

В аптеке есть препараты, в которых сочетаются железо и витамин С.

Железо-дефицитная анемия и анемия, обусловленная дефицитом витамина С, похожи тем, что они обе обусловлены дефицитом в пище нужных организму веществ, то есть нарушением питания, то есть это алиментарные анемии.

Из 10-15 грамм железа, которые должны поступать в сутки в организм, всасывается только 1 грамм. Столько же железа организм теряет в сутки (в основном с калом).

3. Транспорт и хранение железа в организме.

Из кишечника железо поступает в кровь, в которой транспортируется в комплексе с белком-транспортёром железа, который называется ТРАНСФЕРРИНОМ.

Трансферрин транспортирует железо в органы, которые выполняют функцию хранилищ (депо) железа: печень и красный костный мозг.

В клетках органов-хранилищ железо хранится в виде комплексов с белком ФЕРРИТИНОМ.

Из органов-депо железа железо по мере необходимости транспортируется кровотоком (в комплексе с трансферрином) во все клетки, которым нужно железо

(в основном для включения железа в состав ферментов, в работе которых участвует железо в качестве кофактора).

4. Использование железа в организме.

В самой печени железо используется для работы ряда белков: цитохромов дыхательной цепи и цитохрома Р 450, оксидаз и оксигеназ и т.д.

В красном костном мозге железо используется для образования гемоглобина при образовании эритроцитов при кроветворении.

При разрушении эритроцитов в крови их гемоглобин поступает в кровяное русло и связывается с белком ГАПТОГЛОБИНОМ (см. п. 39 и 90), который относится к белкам острой фазы.

Большая часть железа при распаде эритроцитов и гемоглобина используется организмом вновь (это называется ре-утилизацией).

Но 1 мг железа в сутки теряется организмом.

Для восполнения потери этого одного миллиграмма нужно 1 мг железа усвоить.

Чтобы организм усвоил 1 мг железа – в пище должно быть 10-15 мг железа.

5. Гемоглобин и миоглобин, роль глобина. Гемоглобинопатии. Понятие о синтезе гемоглобина.

Гемоглобин – белок, который находится в эритроцитах, синтезируется в клетках-предшественниках эритроцитов. Выполняет функцию транспорта кислорода от лёгких в ткани, а также обеспечивает транспорт углекислого газа от тканей в лёгкие (п. 121.1).

Состоит из четырёх глобул-субъединиц (то есть является тетрамером), которые активируют друг друга, в чём проявляется положительная кооперативность. За счёт взаимность активации субъединиц активность гемоглобина в 400 раз выше, чем активность одной субъединицы и чем активность белка миоглобина, который похож на субъединицу гемоглобина, находится в мышцах и выполняет в них функцию запасания кислорода.

Глобин – это название белкой части гемоглобина и миоглобина, то есть полипептидной цепи.

Есть ;-глобиновые цепи и ;-глобиновые цепи, они кодируются разными генами.

Мутации в генах, которые кодируют глобин, приводят к нарушениям в синтезе гемоглобина, которые называются талассемиями и относятся к гемоглобино/патиям.

Синтез гемоглобина.

Синтез гемоглобина происходит в клетках-предшественниках эритроцитов при кроветворении.

Нарушения синтеза гемоглобина называются гемоглобинопатиями и приводят к дефициту гемоглобина и развития анемий.

Слово гемоглобин состоит из двух частей – гем и глобин.

Гемоглобин состоит из двух компонентов: белковой части (глобиновых цепей) и небелковой части (кофактора),

которая называется гемом и состоит из порфиринового кольца (порфирина) и иона железа.

Глобиновые цепи образуют глобулы, в состав одной молекулы гемоглобина входит 4 глобиновых глобулы, которые образуют 4 суъединицы.

Ион железа должен поступить с пищей, усвоиться с помощью витамина С и транспортироваться трансферрином в красный костный мозг.

Порфирин должен синтезироваться в эритроцитах из аминокислоты глицина и метаболита ЦТК сукцинилКоА, в состав которого входит витамин пантотенат.

Глобиновые цепи синтезируются так же, как все полипептидные цепи – в ходе трансляции на рибосомах (п.82).

Причины нарушений образования гемоглобина и их коррекция.

Снабжение железом может нарушиться из-за дефицита железа в организме, из-за дефицита витамина С, из-за повреждения кишечника, из-за дефектов трансферрина.

Дефицит железа и витамина С в пище исправляется употреблением продуктов, которые содержат железо и витамин С; кишечник лечится.

Синтез порфирина может нарушиться из-за дефицитов витаминов ЦТК (в том числе пантотената) и из-за мутаций в генах, кодирующих ферменты синтеза порфирина.

Дефицит витаминов исправляется употреблением продуктов, содержащих витамины ЦТК.

Мутации в генах, кодирующих ферменты синтеза порфирина, приводят к ПОРФИРИЯМ.

Синтез глобиновых цепей может нарушиться (как и синтез любых белков) из-за дефицита в пище веществ, нужных для синтеза белка, а также из-за мутаций в генах, кодирующих глобиновые цепи.

Для синтеза глобиновых цепей нужны 20 аминокислот и РНК. Для синтеза РНК нужны нуклеотиды, для синтеза которых нужен ряд витаминов (п.72): РР, В2, В6, фолат и т.д.

Дефицит 20 аминокислот исправляется употреблением продуктов, содержащих 20 аминокислот в составе полноценных белков: мяса, рыбы, молочных, яиц.

Дефицит витаминов исправляется употребление продуктов, содержащих названные витамины.

Мутации в генах, кодирующих глобиновые цепи, приводят к талассемиям.

Серповидно-клеточная анемия развивается из-за мутации в гене, который кодирует глобиновую цепь.

При этом синтезируется неправильная глобиновая цепь, что приводит к разрушению эритроцитов.

Гемоглобинопатии – это нарушения, связанные с нарушением работы, структуры и синтеза гемоглобина.

К ним относятся талассемии, порфирии.

6. Классификация гемопротеинов.

Гемопротеины – это соединения гема и протеина (ППЦ).

То есть сложные белки (п.4), в состав которых входит гем в качестве небелкового компонета (кофактора), а также белковая часть (апопротеин).

Примеры гемопротеинов в организме:

гемоглобин, миоглобин (п.59),

цитохромы дыхательной цепи (п.22), цитохром Р 450 (п.119),

все оксигеназы и оксидазы и т.д.

Ион железа некоторых гемопротеинов должен менять валентность (например, у цитохромов),

а у некоторых гемопротеинов ион железа должен оставаться всегда Fe2+ (у гемоглобина, миоглобина). –

Гемопротеины с переменной валентностью и с постоянной валентностью.

Источник