Сенсорное развитие детей с ОВЗ

методическая разработка

В разработке говорится о сенсорных способностях детей с ОВЗ, о том, как происходит знакомство с сенсорными эталонами, даны рекомендации и описание коррекционных игр для использования на занятиях.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| sensornoe_razvitie_detey_s_ovz.docx | 81.67 КБ |

Предварительный просмотр:

В одном мгновенье видеть вечность,

Огромный мир — в зерне песка,

В единой горсти – бесконечность

И небо в чашечке цветка.

Сенсорное развитие детей младшего школьного возраста

«Всякое познание должно начинаться с чувственного восприятия и завершаться рациональным обобщением» — это положение было обосновано Ф.Бэконом в его философской концепции.

Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. Ребёнок активно накапливает информацию об окружающем мире путём живого общения с этим миром. Чем богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут полученные ребёнком сведения. Психологи определили: человек запоминает 10% того, что он слышит, 50% того, что видит, почти 90% того, что делает. Успешность умственного, физического, эстетического, экологического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей.

Сенсорное развитие лежит в основе интеллектуального развития ребёнка и создаёт прочный фундамент для формирования его познавательной и личностной сферы.

В идеале у человека должны одинаково хорошо функционировать все сенсорные каналы. Но на деле эта аксиома работает не всегда. Как правило, один или два канала восприятия у человека оказываются притупленными.

Сенсорное развитие детей с интеллектуальной недостаточностью значительно отстает по срокам, проходит неравномерно и имеет особенности. Дети испытывают трудность в обследовании предметов, выделении нужных свойств, в обозначении этих свойств словом. Процессы восприятия у них замедлены, что сдерживает развитие всей познавательной деятельности ребёнка.

Чувствительность и острота восприятия всех сенсорных каналов поддается тренировке. Особенностью сенсорной организации человека является и то, что она складывается на протяжении всей его жизни. Это формирование его впечатлений о внешних качествах предмета: форма, цвет, вкус, запах, размер, положение предмета в пространстве.

Сенсорные способности — это возможности организма, которые помогают обеспечивать ощущения человеку и принятие человеком мира, окружающей среды, а также самого себя. Развитие сенсорных способностей, включает в себя: формирование сенсорных эталонов; обучение способам исследования предмета (умение различать формы, размер, цвет); обучение и развитие аналитического восприятия (умение разбираться в сочетаниях цветов, определять форму предметов, выполнять отдельные измерения величины).

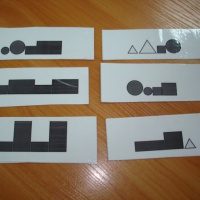

Сенсорные эталоны – это общепринятые образцы внешних свойств предметов. В качестве сенсорных эталонов выступают семь цветов спектра и их оттенки. В качестве эталонов формы – геометрические фигуры.

Усвоение эталонов формы предполагает узнавать соответствующую форму, называть её и действовать с нею.

Овладение эталонами величины происходит несколько труднее. Величина не имеет «абсолютного» значения, поэтому её определение производится посредством условных мер. Предмет может оцениваться как «большой» по сравнению с другим предметом. Эти представления могут обозначаться словами «маленький», «большой», «самый маленький».овладение эталоном величины предполагает обучению умению выделять длину, ширину и высоту предметов.

Ознакомление детей с сенсорными эталонами происходит в следующей последовательности. Сначала знакомят с основными образцами, а затем с их разновидностями.

После того как сенсорные эталоны усвоены, необходимо научить применять их в качестве образцов при обследовании разнообразных предметов.

Обучение обследованию формы предмета – это, в первую очередь, обучение умению видеть сходство между самой формой предмета и какой-нибудь простой геометрической фигурой. Затем важно научить словесно обозначать форму этого предмета (например, телевизор – прямоугольный, тарелка – круглая ит.д.)

На всех этапах обучения действиям по обследованию формы может использоваться приём обведения контура предмета и его частей. Он помогает сопоставлению обводимой формы с усвоенными эталонами.

Обучение обследованию величины предметов должно быть направлено главным образом на развитие глазомера. Сначала ребенок учится сравнивать два предмета, прикладывая один к другому. Затем он должен овладеть более сложным способом обследования величины – научиться пользоваться простейшей меркой (например, полоска бумаги).

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия . Тактильные образы возникают в результате соприкосновения объектов с наружными покровами тела человека и дают возможность познать величину, упругость, плотность или шероховатость, тепло или холод, характерные для предмета.

Ведя пальцем по шероховатой бумаге, ребёнок создаёт образ буквы, который соединяет в себе зрительный раздражитель и раздражитель тактильных рецепторов.

Для обогащения сенсорного опыта детей используют дидактические игры. Многие из них связаны с обследованием предмета, с различением признаков, требуют словесного обозначения этих признаков

В некоторых играх ребёнок учится группировать предметы по тому или иному качеству (кладет в коробку круглые предметы, синие цветочки, маленькие яблочки ит.д.)

Большой интерес у детей вызывают дидактические игры на развитие тактильной чувствительности.

(«Чудесный мешочек», «Кладоискатели» (Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным наполнителем (песок, различные крупы) и ищет спрятанный предмет)

«Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет»

Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, пластмассовая бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная ваза и др. По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры и определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, пушистые и т. д.

На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые лежат в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка такую же.

Основной объем информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. Чем совершеннее зрительное восприятие, тем разнообразнее ощущения по качеству и силе. Точность и действенность зрительного восприятия, сохранение зрительного образа в памяти определяют эффективность формирования навыков письма и чтения. Подбирая зрительные образы к уроку, четко продумываю, какое воздействие они должны оказать, использую систему дидактических игр и упражнений.

«Запомни и нарисуй»

Ребенку предлагают запомнить ряд из 4—6 предметов, а затем схематично нарисовать их.

Предлагают несколько рядов произвольно расположенных букв алфавита. Необходимо найти и обвести карандашом (или подчеркнуть): все буквы И; все гласные; одним цветом все буквы Б, а другим цветом все буквы П.

В тексте ребенку предлагают одной чертой подчеркнуть, например букву А, двумя — все буквы Н, под буквой О поставить точку.

Ребенку предлагают рассмотреть несколько карточек с буквами (словами, цифрами, геометрическими фигурами и т. д.) и отвернуться (выйти из комнаты). Педагог убирает (добавляет или меняет местами) карточки. Ребенок определяет, что изменилось.

Ребенку предлагают карточку с неправильными написаниями:

слов — одна буква написана зеркально (пропущена, вставлена лишняя); примеров — сделана ошибка на вычисление, цифра написана зеркально и др. предложений — пропущено или вставлено неподходящее по смыслу слово (сходное по написанию и т. д.). Ребенок объясняет, как исправить эту ошибку.

Детям предлагают рассмотреть парные картинки с признаками различий (карточки букв и цифр с различным написанием, различным изображением одних и тем же геометрических фигур и т. д.) и найти эти признаки различия, сходства.

Детям предлагают на цветной таблице показать числа определенного цвета в порядке возрастания (убывания) за определенное время.

Ребенку предъявляют 3—5 контурных изображений (предметов, геометрических фигур, букв, цифр), наложенных друг на друга. Необходимо назвать все изображения.

Предъявляют фигуры, состоящие из элементов букв, геометрических фигур. Требуется найти все спрятанные изображения

Очень важным считаю развивать у детей фонематические процессы: фонематический слух и фонематическое восприятие. Начинаю работу с самых простых игр, развивающих слуховое восприятие, в дальнейшем наращивая сложность.

Поочередно звучит то тихая, то громкая музыка; ребенок под тихую музыку ходит на цыпочках, под громкую — топает ногами.

«Высокий и низкий звук»

Ребенку предлагают, услышав высокий или низкий звук инструмента, выполнить задание: на высокий звук поднять руку вверх, на низкий — опустить.

У водящего закрыты глаза. Кто-то из детей называет имя водящего то близко от него, то на расстоянии. Водящий должен по голосу узнать того, кто назвал его имя.

«Слушай и выполняй»

Педагог называет несколько действий, но не показывает их. Дети должны повторить эти действия в такой последовательности, в какой они были названы. Например, повернуть голову направо, повернуть голову вперед, опустить голову вниз, поднять голову; повернуться налево, присесть, встать, опустить голову.

По сигналу педагога внимание детей обращается с двери на окно, с окна на дверь, предлагается послушать и запомнить, что там происходит. Затем каждый ребенок должен рассказать, что происходило за дверью и за окном.

Работа по формированию сенсорных представлений не должна ограничиваться каким-то определённым видом занятий. Во время упражнения нужно учитывать индивидуальные особенности ребёнка, возраст, настроение, желание и возможности.

Действуя с различными предметами, ребенок получает множество ощущений: его окружают цвета, запахи, звуки, стоит только присмотреться и прислушаться.

Источник

Особенности сенсорного развития ребенка с ОВЗ

Краснова Марина Сергеевна

Особенности сенсорного развития ребенка с ОВЗ

Дети с ограниченными возможностями — это дети с нарушениями психофизического развития, ограничивающие жизнедеятельность, что приводит к трудностям социализации, адаптации и интеграции.

По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым,к основным категориям аномальных детей относятся:

-дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);

-дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);

-дети с нарушением речи (логопаты);

-дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

-дети с умственной отсталостью;

-дети с задержкой психического развития;

-дети с нарушением поведения и общения;

-дети с комплексными нарушениями психофизического развития.

У детей с отклонениями в развитии выявляются специфические особенности в проявлении сенсорных функций, качественное своеобразие зрительного, слухового и осязательного восприятия. Сенсорное развитие предопределяет полноценность развития психических функций и взаимосвязь с другими познавательными процессами.

А. А. Катаева считала, что общее психологическое развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от развития сенсорной сферы дошкольника.

Развитие сенсорной сферы дошкольника — это развитие не только его восприятия,но и формирование представлений о внешних свойствах и качествах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве. а также запахе, вкусе и т. п. .

Проблема сенсорного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, весьма актуальна в наше время. Существует большое количество методической литературы, однако у разных авторов можно найти довольно-таки противоречивые и непохожие временные рамки, последовательность, а так же предложенные этапы развития.

Сенсорное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольный период жизни имеет свои качественные особенности. С точки зрения физиологии зрительный и слуховой анализаторы практически сохранены,в большей степени нарушается процесс восприятия: нарушается его точность, уменьшен объем и снижается темп. В большой степени снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затрудняется исследовательно-ориентировочная деятельность, которая направлена на исследование и фиксацию свойств и качеств предметов.

Анализирующее восприятие ослаблено, дошкольник затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Недостаточность тактильно-двигательного восприятия оказывает влияние на формирование способности воспринимать целостный образ предмета, оно происходит в более медленном темпе и находит свое выражение в затруднении определять и узнавать предметы на ощупь, в так называемом недостаточном умении различать тактильные и кинестетические ощущения (температуру, фактуру материала, свойства поверхности, форму, величину) .

У дошкольников с ограниченными возможностями здоровья чаще всего зрительное восприятие отстает в своем развитии при наличии нарушений в речи, данная психическая функция характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. Дети в усложненных условиях воспринимают образ предмета,испытывая при этом такие трудности как: увеличение времени для принятия решения, неуверенность в правильности своих ответов и ошибки при опознании.

Немалую роль в становлении сенсорной сферы играет развитие речи. Именно через слово взрослого человека у ребенка фиксируется и обобщается уже приобретенный сенсорный опыт.

На основе чувственной сферы, вместе с непосредственным влиянием слова взрослого человека, формируются речь и восприятие. С одной стороны постоянство и целостность восприятия, с другой стороны подвижность зрительных образов.

Очень важно уделять большое внимание развитию сенсорной сферы ребенка с ограниченными возможностями здоровья. У таких детей формирование сенсорного развития проходит неравномерными периодами, при этом значительно отставая по срокам формирования в целом. Как следствие, нарушается формирование понятий о сенсорных эталонах, к которым относятся величина, форма, цвет.

Среди детей с такими нарушениями, как аутизм, задержка психического развития, задержка речевого развития, фетальный алкогольный синдром; так же наблюдается у детей, воспитываемых в условиях сенсорной депривации, например, домах ребенка довольно распространены проблемы сенсорной интеграции.

Данный термин обозначает комплексное расстройство, при котором дети не правильно интерпретируют повседневную сенсорную информацию, в том числе тактильную, зрительную, слуховую, обонятельную, вкусовую и двигательную, что в свою очередь, приводит к проблемам поведения, обучения, развития речи, общения, координации и т. д. .

У детей с нарушениями сенсорной интеграции, чаще всего, одно или несколько чувств недостаточно развиты (гипосензитивность) или наоборот – чрезмерно чувствительны (гиперсинзитивность).

Нарушения сенсорнойинтеграции проявляются в:

• эмоциональное или негативное реагирование даже на легкое прикосновение;

• уход в себя, если прикосновение кажется ребенку скребущим и неприятным, ребенок начинает тереть то место к которому прикасались;

• сверхреакция на боль (дети делают трагедию из-за малейшей царапины) или очень слабая реакция на боль;

• раздражение на новую одежду, особенно жесткую и колючую, на воротнички рубашки, ремни, шапки, носки и т. д. ;

• избегание игр, в которых можно испачкаться (песок, рисование пальцами, или наоборот не обращают внимание на грязь на лице;

• делают больно детям или домашним животным во время игры, не осознавая, что тем больно.

• медленно и осторожно двигаются, часто просто сидят на месте, или наоборот, испытывают потребность в постоянном движении;

• испытывают дискомфорт в лифте, на эскалаторе, укачиваются при езде в машине;

• боятся упасть, даже если такой угрозы нет;

• пугаются, когда находятся вниз головой.

• умышленно врезаются в окружающие предметы и крушат все вокруг;

• шлепают ногами во время ходьбы;

• любят стучать палкой или другими предметами о стену или забор во время ходьбы;

• трут руки о стол, кусают и сосут пальцы, щелкают суставами;

• жуют несъедобные предметы – воротничок рубашки, манжеты, завязки капюшона, карандаши, игрушки;

• трудно понимают расположение тела в пространстве, поэтому они часто падают;

• трудно поднимаются и спускаются по ступенькам;

• плохо удерживают позу;

• не способны поддержать баланс, стоя на одной ноге.

В целом нарушения сенсорной интеграции вызывают:

• фрустрацию из-за невозможности находиться среди других детей,

• чувство физической и психологической небезопасности,

• трудности в освоении знаний.

Таким образом, при ОВЗ можно выделить следующие симптомы нарушения сенсорной интеграции: чрезмерная сенсорная чувствительность, трудности в формировании пространственно-временных представлений, нарушения координации и концентрации, быстрая истощаемость организма от сенсорных впечатлений от окружающего мира.

Консультация для педагогов «Особенности искусства энкаустики для правополушарного развития мозга у взрослого и ребенка» Людмила Рыбакова Консультация для педагогов «Особенности искусства Энкаустики для правополушарного развития мозга у взрослого и ребенка».

Источник