Репродуктивное здоровье населения России

Дата публикации: 20.04.2017 2017-04-20

Статья просмотрена: 12454 раза

Библиографическое описание:

Джамалудинова, А. Ф. Репродуктивное здоровье населения России / А. Ф. Джамалудинова, М. М. Гонян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 14.2 (148.2). — С. 10-13. — URL: https://moluch.ru/archive/148/41893/ (дата обращения: 09.06.2021).

Проблема репродуктивного здоровья была и остается одной из самых острых в медицине. В данной статье рассматривается состояние репродуктивного здоровья населения России, и указываются факторы, негативно отражающиеся на репродуктивном потенциале.

Приоритетной задачей современной медицины в России является сохранение репродуктивного здоровья нации. В решении этого вопроса первостепенное значение имеет выявление факторов, оказывающих негативное влияние на репродуктивную деятельность человека. Основными факторами риска, обуславливающими те или иные нарушения в здоровье современного человека, в частности, его репродуктивного здоровья, являются следующие: наследственность, аборты [8,9], применение контрацептивных средств [10,6], воспалительные заболевания женских половых органов [12,11,7], условия труда и быта, медико-социальные, состояние окружающей среды.

Учитывая непосредственную зависимость здоровья будущего ребенка от состояния репродуктивной системы матери, необходимо уделять особое внимание выявлению и предупреждению внутриутробных инфекций. В этом отношении значение раннего онтогенеза в формировании здоровья будущей матери, а значит, и будущего ребенка трудно переоценить. Недаром еще в древности говорили: «В здоровом теле женщины находится будущее народа».

Несмотря на целенаправленную деятельность нашего государства по повышению рождаемости, естественный прирост населения в стране находится на сравнительно низком уровне. Одним из факторов, приводящих к этому, является рост заболеваемости репродуктивной системы у женского населения и соматической патологии, что во многом определяет увеличение числа осложнений во время беременности и родов. Однако нельзя не отметить тот факт, что в последнее время материнская и перинатальная смертность показывает устойчивую тенденцию к снижению и, несмотря на низкую рождаемость в России в 2016 году, показатели естественного прироста населения в 2016 году остаются положительными.

По последним данным Федеральной службы статистики России, естественный прирост населения в нашей стране за январь-август 2016 года составил 7,8 тысяч человек (расчет сделан исходя из соотношения родившихся и умерших граждан). За указанный период в России родилось 1275,5 тыс. человек, что на 1,9 тыс. человек меньше, чем за такой же период 2015 года (1277,4 тыс. человек). При этом количество умерших с начала 2016 года составило 1267,3 тыс. человек, что меньше на 21,8 тыс. человек аналогичного периода 2015 года (1289,1 тыс. человек) [4].

С целью повышения показателей рождаемости, российское государство предприняло ряд эффективных мер в виде введения материнского капитала, предоставления различных льгот многодетным семьям, создания условий для профессионального обучения женщин. Особое место также уделяется развитию системы дошкольных образовательных учреждений и иных организаций, предоставляющих услуги в области присмотра и ухода за детьми и обеспечение их доступности; поддержке молодых и многодетных семей; профилактике абортов; поддержке ответственного отцовства. От состояния репродуктивного здоровья женщины зависит ее способность воспроизвести здоровое потомство как в качественном, так и в количественном отношении. На данном этапе у большинства российских семей только один ребенок, и лишь у небольшого количества — три и более. В числе женщин нашей страны лишь около 36 млн. от общего количества населения (около 150 млн.) находится в репродуктивном возрасте. При этом, нельзя не отметить тенденцию к увеличению возраста всех рожающих женщин, что приводит к смещению пика рождаемости. Нельзя не отметить, что деформации подвергается и возрастная структура женщин фертильного возраста, происходит увеличение среднего возраста как всех рожающих женщин (до 27,1 года), так и первородящих (до 24,7 лет) и смещение пика рождаемости с возрастной группы 20–24 года на возрастную группу 25–29 лет. По последним данным, число абсолютно здоровых женщин в России не превышает 6 %, что связано с ростом гинекологических заболеваний, включая инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

В настоящее время сохраняется высокий уровень гинекологической заболеваемости — их выявляют приблизительно у 20 % российских женщин и девушек. За последние 5 лет отмечен рост заболеваемости эндометриозом (на 46 %), воспалительными заболеваниями гениталий (на 30,5 %), увеличилось число случаев расстройств менструальной функции. Особую опасность для репродуктивной функции женщины представляют заболевания, передающиеся половым путем. Они приводят к патологии беременности, самопроизвольным выкидышам, росту числа недоношенных и маловесных младенцев и детей с врожденными пороками. У женщин, с более чем одним выкидышем в анамнезе, инфекция, передающаяся половым путем, обнаруживается в 4 раза чаще, чем у здоровых женщин. Даже инфекции, которые в настоящее время рассматриваются как почти безопасные (уреаплазма и микоплазма), приводят к тяжелым нарушениям у плода. Причиной этого является нарушение микробиома плаценты микроорганизмами, что приводит к ее неправильному формированию. Это влечет за собой нарушение питания плода, осложненное течение беременности и возможный самопроизвольный аборт [5]. Россия, несмотря на ежегодную тенденцию уменьшения числа абортов на ее территории, по-прежнему занимает лидирующие позиции по их количеству среди других европейских государств. По оценке Росстата, в России более 50 % всех беременностей заканчиваются абортом. Каждый пятый аборт выполняется у подростков до 18 лет, при этом в возрасте до 15 лет 98 % беременностей заканчиваются абортом, а в возрасте 15–17 лет — 70 %. Серьезной проблемой является достаточно высокий уровень абортов у первобеременных, что составляет 11,5 % от общего числа. Причем до 16,8 % абортов дают различные осложнения, а 7–8 % женщин после них становятся бесплодными [5]. Следует отметить, что количество абортов в России в 2016 году снизилось на 96,3 тысячи, то есть на 13 %, а за четыре года — вдвое, и дальнейшее снижение количества абортов является значительным потенциалом для увеличения рождаемости. Однако вследствие недостаточной эффективности профилактической работы среди женщин частота абортов в России еще высока, что указывает на необходимость государственного подхода к решению этой проблемы.

Немаловажное значение для улучшения демографической картины имеет и репродуктивное здоровье мужчин. В последнее время отмечается увеличение числа мужского населения с заболеваниями репродуктивной системы. Как известно, из общего количества урологических больных 78 % занимают мальчики, юноши и мужчины.

К факторам, оказывающим негативное влияние на репродуктивный потенциал мужчин, относят следующие:

1) генетические или наследственные (в частности, синдром Клайнфельтера);

2) приобретенные (зависящие от образа жизни): табакокурение, употребление алкоголя, наркотиков, токсических веществ, несоблюдение норм питания, стресс, различные заболевания органов мочеполовой системы и, прежде всего, инфекции, передающиеся половым путем.

Следует отметить, что наличие инфекционно-воспалительных заболеваний мужской репродуктивной системы, приводит к нарушениям эндокринной функции половых желез, значительно снижая репродуктивный потенциал мужчины. Это, в свою очередь, играет определяющую роль в формировании репродуктивных нарушений у женщины, уменьшая вероятность зачатия ребенка и резко увеличивая риск осложнений беременности и ее самопроизвольного прерывания. Не менее больший риск представляют для здоровья мужчины низкий уровень физической активности, сидячая офисная работа, неправильное питание, которые в совокупности приводят к ожирению и метаболическому синдрому и вызывают серьезные психофизиологические проблемы, сказываясь на состоянии репродуктивной функции мужчин.

По данным ряда исследований в России, частота бесплодия в браке достигает 16 % и не отмечается тенденции к его снижению. При этом Всемирная организация здравоохранения утверждает, что, если в стране частота бесплодия превышает 15 %, это становится не только медицинской, но и социально-демографической проблемой. По данным Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава РФ, в России на сегодняшний день бесплодны 7–8 млн. российских женщин и 3–4 млн. мужчин. В структуре бесплодия до 45 % приходится на долю женщин и 40 % на долю мужчин.

Причем, исходя из медицинских наблюдений, многие формы заболеваний репродуктивной системы взрослого человека обусловлены врожденными пороками развития органов мочеполовой системы. Причинами высокой распространенности бесплодия в России также являются стрессовые и психологические факторы, раннее вступление в половую жизнь и высокая распространенность поведенческих факторов риска, особенно среди молодежи. До 42 % женщин вступают в половую жизнь до наступления совершеннолетия, при этом 41 % из них не используют презервативы при первом половом контакте. Частота женщин, куривших и употреблявших алкоголь во время беременности, составляет 12 % и 11 %, соответственно. Следствием безответственного сексуального поведения является высокая заболеваемость инфекциями, которые приводят к осложнениям беременности и родов.

Таким образом, проблема репродуктивного здоровья может быть решена при условии ликвидации факторов, оказывающих негативное влияние на репродуктивную систему человека. А значит, информированность и грамотное использование контрацепции позволит предупредить нежелательную беременность и заражение инфекциями, передающимися половым путем, своевременная диагностика и лечение этих заболеваний дадут возможность минимизировать отрицательное влияние инфекционно-воспалительных процессов на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин. Планирование и тщательная подготовка будущих родителей к беременности, ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек способствуют благоприятному течению беременности и родов, рождению здорового ребенка. А в целом, забота о своем здоровье, в том числе его составляющей — репродуктивном здоровье, должна стать нормой и культурой поведения каждого человека и всего общества.

Источник

COVID-19 и репродуктивное здоровье

Сегодня в 11:00 началась прямая трансляция онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни». Тема собрания: «COVID-19 и репродуктивное здоровье»

Ведущий – вице-президент РАН, председатель Совета академик Владимир Павлович Чехонин.

Собрание проходит в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» с параллельной трансляцией на портале «Научная Россия».

Участники:

1. Академик РАН Геннадий Тихонович Сухих, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. «COVID-19 и репродуктивное здоровье».

2. Академик РАН Лейла Владимировна Адамян, зам. директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. «COVID-19: акушерские аспекты. Жизнь после COVID-19».

3. Академик РАН Камалов Армаис Альбертович, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Университетской клиники МГУ имени М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова. «Влияние COVID-19 на мужское здоровье. Что мы об этом знаем?».

4. Доктор медицинских наук Наталия Витальевна Долгушина, зам. директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. «Влияние новой коронавирусной инфекции, вызванной SARS—CoV-2, на женскую и мужскую фертильность».

5. Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

Чл-корр. РАН, д.м.н., профессор Олег Иванович Аполихин. «Влияние новой коронавирусной инфекции COVID-19 на мужскую репродуктивную систему»

Присоединяйтесь к трансляции на портале «Научная Россия» и на сайте МИА «Россия сегодня»!

11.03 У микрофона Академик РАН Геннадий Тихонович Сухих, директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. «В мире более 54 млн. людей болеют, и более одного миллиона людей ушли с поля этой войны»

Из презентации Г.Т.Сухих. Нажмите, чтобы приблизить.

11.06 «Главный предмет нашего беспокойства — это то, что потенциальный риск инфицирования клеток как мужских, так и женской репродуктивной системы достаточно высок. Причем проникнуть вирус может практически на каждом этапе сперматогенеза»

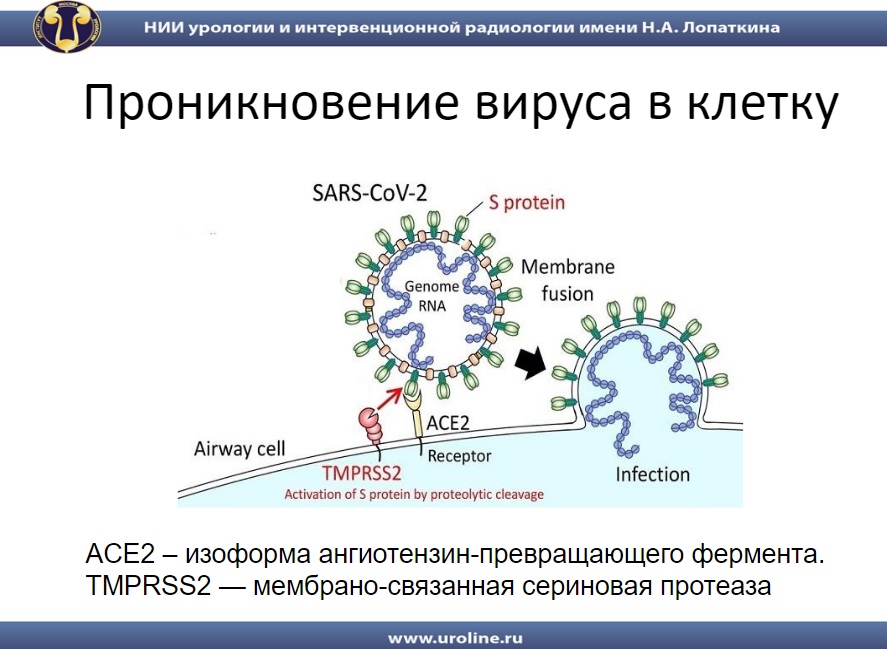

11.09 «Экспрессия генов ACE2 и протеазы TMPRSS2 увеличивают возможность вертикальной передачи вируса»

11.12 «N-белок (наиболее распространенный белок вириона) является лучшим кандидатом для масс-спектрометрического обнаружения инфекции»

11.14 «Сейчас началась большая работа по противовирусному иммунитету. Мы до сих пор не понимаем, почему одни люди переносят заболевание легко, а другие — нет»

11.18 «Везикулы, как элемент биологической системы, могут применяться для диагностики и терапии нарушенных репродуктивных функций»

11.22 Спикер рассказывает об использовании технологий искусственного интеллекта в диагностике мужского бесплодия

11.24 «Любой белок на поверхности вируса «одет в сахара» мы пытаемся сделать гликом и антигликом, пытаемся прочитать этот текст, добавляя различные сигнатуры к функционально значимым молекулам»

11.29 Геннадий Тихонович Сухих выражает благодарность коллективу ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

11.32 «Противовирусные фармакологические препараты сегодня на дают того эффекта, на который мы рассчитываем», — добавил вице-президент РАН Владимир Павлович Чехонин

11.34 Выступает академик РАН Лейла Владимировна Адамян — заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России. В Москве на сегодняшний день 1832 беременных женщины, заболевших COVID-19, сообщила врач. А в мире — 15 тысяч 504 женщины

11.38 «Реальная профилактика COVID-19 — эта разработка вакцин, и это потрясающе, что уже три вакцины наша страна выдала»

11.40 «Число абортов не увеличилось, также нет пока убедительных доказательств вертикальной передачи вируса Мы снизили число партнерских родов, но сейчас наблюдаются послабления в этом вопросе»

11.42 «Дальнейшие перспективы — продолжать всю плановую работу, мы должны свой гражданский и профессиональный долг выполнять»

11.45 «Один бессимптомный человек может заразить четырех людей»

11.47 «Беременные II-III триместр представляют группу риска по возникновению осложнений в связи с увеличением объема циркулирующей крови и ряду физиологических изменений в организме»

11.50 «Вирус не был обнаружен в грудном молоке»

11.55 У микрофона академик РАН Камалов Армаис Альбертович, директор Университетской клиники МГУ имени М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М.В. Ломоносова. «Я верю, что через пять лет люди не будут задавать вопросы о том, что такое гендерная медицина. Они будут лишь удивляться, как можно было раньше думать по-другому, как можно было назначать одни и те же лекарства и женщинам, и мужчинам», — цитирует Марка Глазермана спикер

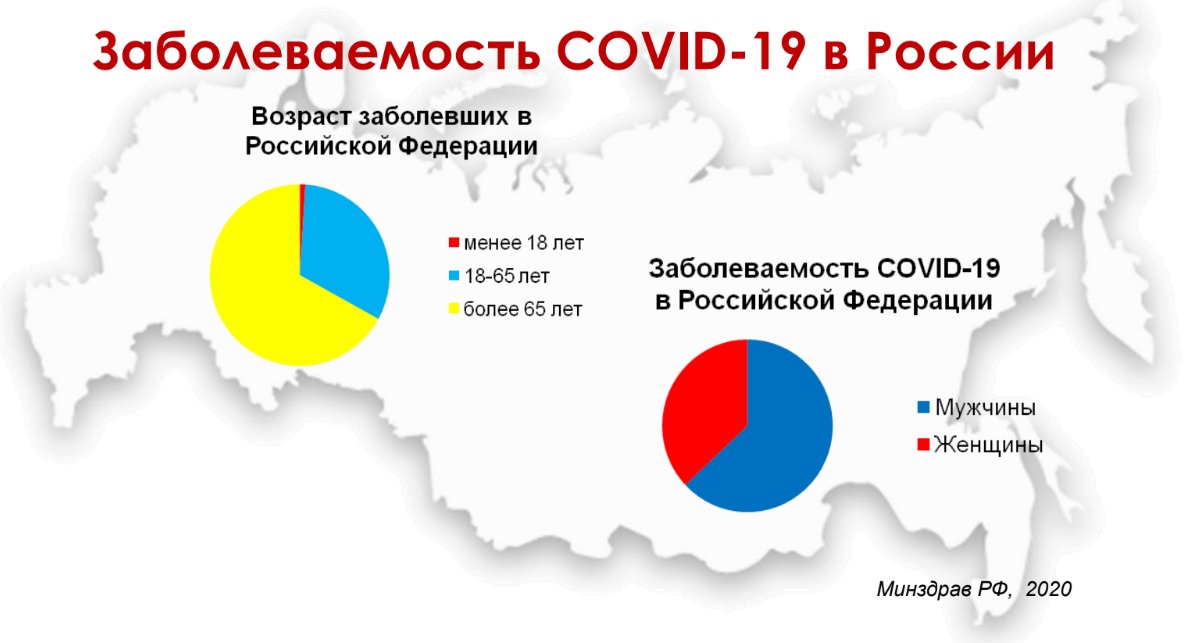

Из презентации Камалова А.А. Нажмите, чтобы приблизить.

11.56 «Женщины демонстрируют меньшую восприимчивость к вирусу, чем мужчины. Мужчины умирают на 30% больше и заболевают, причем тяжело, чаще, чем женщины»

11.58 Спикер рассказывает об актуальном исследовании итальянских ученых. Более чем на 4.500 пациентов было показано, что пациенты, получавшие андрогенную депривацию, болели в меньшей степени, чем те, у кого наблюдался высокий тестостерон

12.03 Врач рассказывает о COVID-19 и нарушении сперматогенеза

12.04 «Есть данные, говорящие о наличии вируса в семенной жидкости у мужчин, с другой стороны — есть другие исследования, говорящие, что РНК вируса SARS-CoV-2 там найдена не была»

12.07 Вопросы спикеру. «Высокий тестостерон коррелирует с повышением риска заболеваемости у мужчин, и у этих пациентов более тяжело протекает заболевание», — еще раз отметил спикер. Сейчас врачи МГУ пытаются выяснить, что происходит с уровнем тестостерона у тех, кто уже переболел

12.11 Выступает доктор медицинских наук Наталия Витальевна Долгушина — заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

12.12 «Официальной статистики нет, но можно предположить, что в течение полугода в нашей стране не получили соответствующую медицинскую помощь порядка 50 тысяч пациентов и не наступило порядка 10-20 тысячи новых беременностей»

12.15 Спикер рассказывает о нескольких возможных путях нарушения фертильности у женщин: поражение вирусом тканей яичников, поражение ооцитов, инфицирование ранних эмбрионов и др.

12.19 Долгушина рассказывает о планах ученых на ближайшее время.

12.23 Ответы на вопросы. «Большинство исследований отрицают половой путь передачи инфекции», — говорит Наталия Долгушина

12.26 Заключительный доклад. Выступает главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Иванович Аполихин

Из презентации О.И.Аполихина

ПОДРОБНЕЕ — В ПРЕЗЕНТАЦИИ О.И.АПОЛИХИНА.

12.28 «Проходя от человека к человеку, вирус ослабевает. А у животных, напротив, агрессирует»

12.32 «Из-за тестостерона, связанного с кортизолом, пожилые люди тяжело болеют, а также из-за малого количества T-клеток»

12.36 «Данный вирус является вирусом РНК, и он, встраиваясь в клетку, повреждает ее ядро и приводит к делеции хромотина, и, естественно, вызывает нарушения, связанные с трансформацией генетической информации сперматозоида»

12.40 Вопросы спикеру. «Резко повысились продажи средств контрацепции, мы видим, что воздержание от половых контактов как таковое не наблюдается», — отметил ученый

12.43 В.П.Чехонин и Г.Т.Сухих благодарят участников сегодняшнего онлайн-собрания и подводят итоги

Прямая трансляция завершена, спасибо, что были с нами!

Фотографии предоставлены пресс-службой МИА «Россия сегодня».

Источник