Регуляция обмена углеводов витамин

Регуляция углеводного обмена

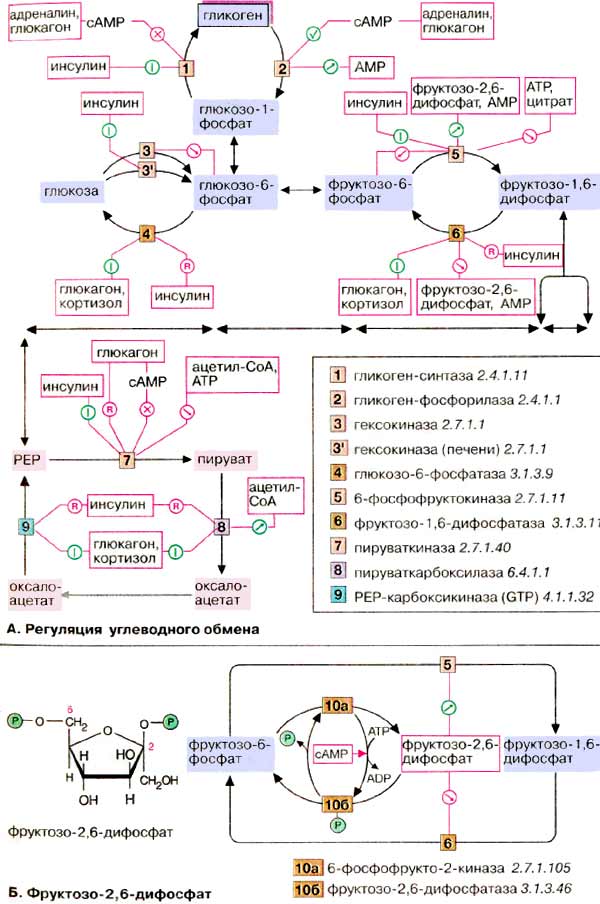

У высших организмов обмен углеводов подвержен сложным механизмам регуляции, в которых участвуют гормоны, метаболиты и коферменты . Представленная здесь схема относится к печени , которая занимает в углеводном метаболизме центральное место (см. с. 302). Некоторые из представленных механизмов не действуют в других тканях.

Одной из важнейших функций клеток печени является накопление избыточной глюкозы в виде гликогена и ее быстрое высвобождение по мере метаболической необходимости (буферная функция) . После полной мобилизации запасов гликогена печень может поставлять глюкозу за счет синтеза de novo ( глюконеогенез , см. сс. 156, 232). Кроме того, как и все ткани, она потребляет глюкозу путем гликолиза. Функции накопления (синтеза) глюкозы в виде гликогена и его распада должны быть взаимосогласованы. Таким образом, совершенно невозможно одновременное протекание гликолиза и глюконеогенеза, как и синтеза и деградации гликогена. Согласование процессов обеспечивается тем, что синтез (анаболизм) и распад (катаболизм) катализируются двумя различными ферментами и контролируются независимо. На схеме показаны только эти ключевые ферменты .

Гормоны. К гормонам, которые влияют на углеводный обмен, принадлежат пептиды инсулин и глюкагон , глюкокортикоид кортизол и катехоламин адреналин (см. сс. 362, 368). Инсулин индуцирует (см. с. 120) синтез de novo гликоген-синтазы [ 1 ], а также некоторых ферментов гликолиза [ 3, 5, 7 ]. Одновременно инсулин подавляет синтез ключевых ферментов глюконеогенеза ( репрессия, [ 4, 6, 8, 9 ]). Глюкагон как антагонист инсулина действует в противоположном направлении: индуцирует ферменты глюконеогенеза [ 4, 6, 8, 9 ] и репрессирует пируваткиназу [ 7 ], ключевой фермент гликолиза. Другие аффекты глюкагона основаны на взаимопревращении ферментов и опосредованы вторичным мессенджером цАМФ (сАМР, см. с. 114). По этому механизму тормозится синтез гликогена [ 1 ] и активируется расщепление гликогена [ 2 ]. Подобным образом действует и адреналин. Торможение пируваткиназы [ 7 ] глюкагоном также обусловлено взаимопревращением ферментов.

Глюкокортикоиды, прежде всего кортизол (см. с. 362), индуцируют все ключевые ферменты глюконеогенеза [ 4, 6, 8, 9 ]. Одновременно они индуцируют ферменты деградации аминокислот и обеспечивают тем самым глюконеогенез исходными соединениями.

Метаболиты. Высокие концентрации АТФ (АТР) и цитрата тормозят гликолиз путем аллостерической регуляции фосфо фруктокиназы. Кроме того, АТФ тормозит пируваткиназу . Ингибитором пируваткиназы является ацетил-КоА. Все эти метаболиты образуются при распаде глюкозы ( торможение конечным продуктом ). АМФ (AMP), сигнал дефицита АТФ, активирует расщепление гликогена и тормозит глюконеогенез.

Важную роль в обмене веществ в печени играет фруктозо-2,6-дифосфат . Это сигнальное вещество образуется в незначительных количествах из фруктозо-6-фосфата и выполняет чисто регуляторную функцию: стимулирует гликолиз путем активации фосфофруктокиназы и подавляет глюконеогенез с помощью торможения фруктозо-1,5-дифосфатазы.

Образование и распад фруктозо-2,6-дифосфата катализируются одним и тем же белком [ 10а и б ]. В нефосфорилированной форме этот белок вызывает образование фруктозо-2,6-дифосфата [ 10а ]. После фосфорилирования цАМФ-зависимой киназой он действует как фосфатаза [ 10б ] и катализирует превращение фруктозо-2,6-дифосфата в фруктозо-6-фосфат. В присутствии адреналина и глюкагона в клетках печени повышается уровень цАМФ (см. с. 122), т.е. оба гормона воздействуют как на гликолиз, так и на глюконеогенез. Суммарным результатом является быстрое повышение уровня глюкозы в крови.

Источник

Регуляция обмена углеводов витамин

Регуляция углеводного обмена

Одной из важнейших функций углеводов является обеспечение всего организма энергией. Из всех представителей углеводов главное значение принадлежит глюкозе, которая является основным исходным продуктом почти всех превращений углеводов в организме. Ее содержание в крови в норме отличается удивительным постоянством, и по изменению уровня глюкозы судят о характере углеводного обмена в клинике. Поэтому важное значение представляет изучение регулятор-ных механизмов, ответственных за этот процесс.

Регуляция углеводного обмена осуществляется многими системами организма. Главное значение принадлежит центральной нервной системе. Внешние факторы (эмоциональные состояния: чувство страха, боязни, радости и др.) и внутренние раздражители регуляторных механизмов фиксируются в центральной нервной системе, которая немедленно на них реагирует. Классическим примером регуляции углеводного обмена является так называемый «сахарный укол» — раздражение дна IV мозгового желудочка, впервые произведенный К. Бернаром. Раздражение этого участка мозга немедленно приводит к увеличению уровня сахара в крови. В организме таким раздражителем является сниженный против нормы уровень сахара в крови (гипогликемия). В этом случае импульсы из нервной системы направляются в надпочечники и стимулируют выработку их мозговым слоем гормона адреналина. Последний активирует фермент фосфорилазу, который катализирует распад гликогена. В результате этого увеличивается количество глюкозы и соответственно повышается ее концентрация в крови до нормы, что приводит к снятию такого раздражителя.

Гормональная регуляция осуществляется рядом гормонов. Наибольшее значение имеют гормоны, перечисленные ниже.

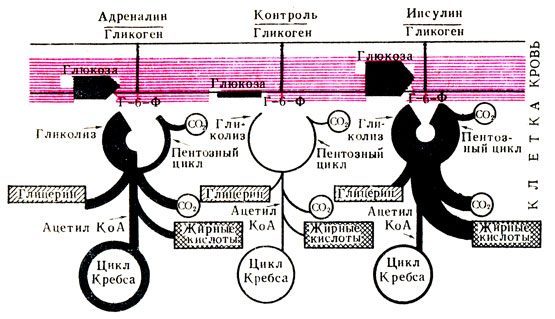

Инсулин — гормон поджелудочной железы, обеспечивает снижение сахара в крови путем активации ферментов, ответственных за использование глюкозы клетками организма (рис. 53).

Рис. 53. Механизм действия инсулина и адреналина (объяснение в тексте)

На рис. 53 показан механизм действия инсулина. Глюкоза крови при участии инсулина поступает в клетки организма, в результате чего уровень ее в крови снижается (гипогликемический эффект). В клетках глюкоза превращается в глюкозо-6-фосфорный эфир (Г-6-Ф), который подвергается распаду или по пути гликолиза, или при аэробных условиях (пентозный цикл). При гликолизе из промежуточных продуктов может быть образован глицерин и небольшое количество ацетил-КоА, который поступает в цикл Кребса. В пентозном цикле глюкоза полностью окисляется с выделением большого количества СО2 (из одной молекулы глюкозы образуется 6 молекул СО2) и ряда промежуточных соединений, из которых могут быть синтезированы жирные кислоты.

Из других гормонов, участвующих в регуляции уровня сахара в крови, интерес представляет адреналин — гормон мозгового слоя надпочечников. Адреналин повышает уровень сахара путем активации распада гликогена (фермента фосфорилазы) до глюкозы и выброса ее в кровь. Помимо этого, адреналин умеренно активирует гликолиз. При этом происходит образование большего количества ацетил-КоА и, соответственно, большего количества энергии.

Глюкагон — гормон поджелудочной железы, действует аналогично адреналину.

Глюкокортикоиды — гормоны коры надпочечников, активируют процесс превращения жиров и белков в углеводы — глюконеогенез.

Адренокортикотропный гормон (АКТГ), вырабатываемый в гипофизе, стимулирует выработку глюкокортикоидов, т. е. опосредованно способствует повышению уровня сахара в крови путем активации глюконеогенеза. Аналогичным путем повышает сахар крови и соматотропный гормон.

Следовательно, только инсулин способствует снижению уровня сахара в крови, тогда как остальные гормоны вызывают его повышение. Эти кажущиеся на первый взгляд антагонистические отношения между инсулином, с одной стороны, и другими гормонами — с другой, являются по сути дела физиологически целесообразными в пределах всего организма. Так, адреналин и другие гормоны обеспечивают распад запасной формы углеводов — гликогена — до глюкозы и поступление ее в кровь. Инсулин же способствует использованию этой глюкозы клетками организма.

Из других регуляторных механизмов необходимо выделить печень, в клетках которой происходят процессы распада и синтеза глюкогена. Поэтому кровь, протекающая через печень, или насыщается глюкозой при ее недостатке в крови, или уровень сахара в крови снижается при ее избытке.

Таким образом, в регуляции углеводного обмена принимают участие различные факторы, совместное действие которых обеспечивает клетки необходимой энергией и питательными веществами, что характеризуется поддержанием на вполне определенном уровне сахара крови как показателя обмена углеводов всего организма.

Источник

§ 3. Обмен углеводов и его регуляция

Углеводы поступают в организм с растительной и в меньшем количестве с животной пищей. Кроме того, они синтезируются в нем из продуктов расщепления аминокислот и жиров.

Углеводы — важная составная часть живого организма, хотя количество их в организме значительно меньше, чем белков и жиров,— всего около 2% сухого вещества тела.

Углеводы служат в организме основным источником энергии. При окислении 1 г углеводов освобождается 4,1 ккал энергии. Для окисления углеводов требуется значительно меньше кислорода, чем для окисления жиров. Это особенно повышает роль углеводов при мышечной деятельности. Значение их как источника энергии подтверждается тем, что при уменьшении концентрации глюкозы в крови резко снижается физическая работоспособность. Большое значение углеводы имеют для нормальной деятельности нервной системы.

Пища содержит главным образом сложные углеводы, которые расщепляются в кишечнике и всасываются в кровь, преимущественно в виде глюкозы. В небольших количествах глюкоза содержится во всех тканях. Концентрация ее в крови колеблется от 0,08 до 0,12%. Поступая в печень и мышцы, глюкоза используется там для окислительных процессов, а также превращается в гликоген и откладывается в виде запасов.

При голодании запасы гликогена в печени и концентрация глюкозы в крови уменьшаются. То же самое происходит при длительной и напряженной физической работе без дополнительного приема углеводов. Уменьшение концентрации глюкозы в крови ниже 0,07% называется гипогликемией появляется мышечная слабость, чувство голода, падает температура тела. Нарушение деятельности нервной системы проявляется при этом в возникновении судорог, помрачении и потере сознания, а увеличение выше 0,12% —гипергликемией может возникать после приема пищи, богатой легкоусваиваемыми углеводами, при эмоциональном возбуждении, а также при заболеваниях поджелудочной железы или при ее удалении у животных с экспериментальной целью.

Избыток глюкозы выводится из крови почками (гликозурия). У здорового человека это можно наблюдать после приема натощак 150—200 г сахара.

В печени содержится около 10% гликогена, в скелетных мышцах—не более 2%. Общие запасы его в организме составляют в среднем 350 г. При уменьшении концентрации глюкозы в крови происходит интенсивное расщепление гликогена печени и выход глюкозы в кровь. Благодаря этому поддерживается постоянный уровень глюкозы в крови и удовлетворяется потребность в ней других органов.

В организме происходит постоянный обмен глюкозой между печенью, кровью, мышцами, мозгом и другими органами. Главный потребитель глюкозы — скелетные мышцы. Расщепление в них углеводов осуществляется по типу анаэробных и аэробных реакций. Одним из продуктов расщепления углеводов является молочная кислота.

Запасы углеводов особенно интенсивно используются при физической работе. Однако полностью они никогда не исчерпываются. При уменьшении запасов гликогена в печени его дальнейшее расщепление прекращается, что ведет к снижению концентрации глюкозы в крови до 0,05—0,06%, а в некоторых случаях до 0,04— 0,038%. В последнем случае мышечная деятельность продолжаться не может. Таким образом, уменьшение содержания глюкозы в крови— один из факторов, снижающих работоспособность организма при длительной и напряженной мышечной деятельности. При такой работе необходимо пополнять углеводные запасы в организме, что достигается увеличением углеводов в пищевом рационе, дополнительным введением их перед началом работы и непосредственно при ее выполнении. Насыщение организма углеводами способствует сохранению постоянной концентрации глюкозы в крови, что необходимо для поддержания высокой работоспособности человека.

Влияние приема углеводов на работоспособность установлено лабораторными экспериментами и наблюдениями при спортивной деятельности. Эффект от принимаемых до работы углеводов при прочих равных условиях зависит от их количества и времени приема.

Углеводный обмен в организме регулируется нервной системой. Это было установлено Клодом Бернаром, который после укола иглой в дно IV желудочка мозга («сахарный укол») наблюдал усиленный выход углеводов из печени с последующими гипергликемией и гликозурией. Эти наблюдения свидетельствуют о наличии в продолговатом мозгу центров, регулирующих углеводный обмен. Позднее было установлено, что высшие центры, регулирующие обмен углеводов, находятся в подбугровой области промежуточного мозга. При раздражении этих центров наблюдаются такие же явления, как и при уколе в дно IV желудочка. Большое значение в регуляции углеводного обмена имеют условнорефлекторные раздражители. Одним из доказательств этого служит увеличение концентрации глюкозы в крови при возникновении эмоций (например, у спортсменов перед ответственными стартами).

Влияние центральной нервной системы на углеводный обмен осуществляется главным образом посредством симпатической иннервации. Раздражение симпатических нервов усиливает образование адреналина в надпочечниках. Он вызывает расщепление гликогена в печени и скелетных мышцах и повышение в связи с этим концентрации глюкозы в крови. Гормон поджелудочной железы глюкагон также стимулирует эти процессы. Гормон поджелудочной железы инсулин является антагонистом адреналина и глюкогена. Он непосредственно влияет на углеводный обмен печеночных клеток, активирует синтез гликогена и тем самым способствует его депонированию. В регуляции углеводного обмена участвуют гормоны надпочечников, щитовидной железы и гипофиза.

Источник

Регуляция обмена углеводов

Энергетический гомеостаз обеспечивает энергетические потребности тканей с использованием различных субстратов. Т.к. углеводы являются основным источником энергии для многих тканей и единственным для анаэробных, регуляция углеводного обмена является важной составляющей энергетического гомеостаза организма.

Регуляция углеводного обмена осуществляется на 3 уровнях:

1. Центральный уровень регуляции углеводного обмена

Центральный уровень регуляции осуществляется с участием нейроэндокринной системы и регулирует гомеостаз глюкозы в крови и интенсивность метаболизма углеводов в тканях. К основным гормонам, поддерживающим нормальный уровень глюкозы в крови 3,3-5,5 мМоль/л, относят инсулин и глюкагон. На уровень глюкозы влияют также гормоны адаптации – адреналин, глюкокортикоиды и другие гормоны: тиреоидные, СДГ, АКТГ и т.д.

2. Межорганный уровень регуляции углеводного обмена

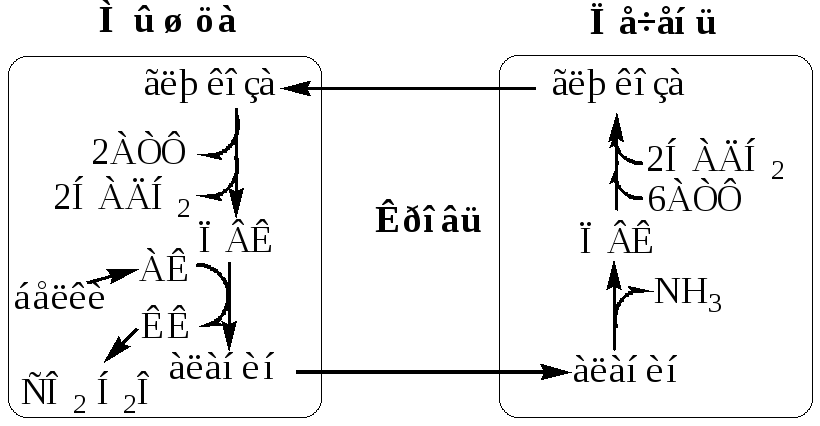

Глюкозо-лактатный цикл (цикл Кори) Глюкозо-аланиновый цикл

Глюкозо-лактатный цикл не требует наличие кислорода, функционирует всегда, обеспечивает: 1) утилизацию лактата, образующегося в анаэробных условиях (скелетные мышцы, эритроциты), что предотвращает лактоацидоз; 2) синтез глюкозы (печень).

Глюкозо-аланиновый циклфункционирует в мышцах при голодании. При дефиците глюкозы, АТФ синтезируется за счет распад белков и катаболизма аминокислот в аэробных условиях, при этом глюкозо-аланиновый цикл обеспечивает: 1) удаление азота из мышц в нетоксичной форме; 2) синтез глюкозы (печень).

3. Клеточный (метаболический) уровень регуляции углеводного обмена

Метаболический уровень регуляции углеводного обмена осуществляется с участием метаболитов и поддерживает гомеостаз углеводов внутри клетки. Избыток субстратов стимулирует их использование, а продукты ингибируют свое образование. Например, избыток глюкозы стимулирует гликогенез, липогенез и синтез аминокислот, дефицит глюкозы — глюконеогенез. Дефицит АТФ стимулирует катаболизм глюкозы, а избыток – наоборот ингибирует.

IV. Педфак. Возрастные особенности ПФШ и ГНГ, значение.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Зав. каф. проф., д.м.н.

Тема: Структура и обмен инсулина, его рецепторов, транспорт глюкозы.

Механизм действия и метаболические эффекты инсулина.

Факультеты: лечебно-профилактический, медико-профилактический, педиатрический. 2 курс.

Гормоны поджелудочной железы

Поджелудочная железа выполняет в организме две важнейшие функции: экзокринную и эндокринную. Экзокринную функцию выполняет ацинарная часть поджелудочной железы, она синтезирует и секретирует панкреатический сок. Эндокринную функцию выполняют клетки островкового аппарата поджелудочной железы, которые секретируют пептидные гормоны, участвующие в регуляции многих процессов в организме.1-2 млн. островков Лангерганса составляют 1-2% массы поджелудочной железы.

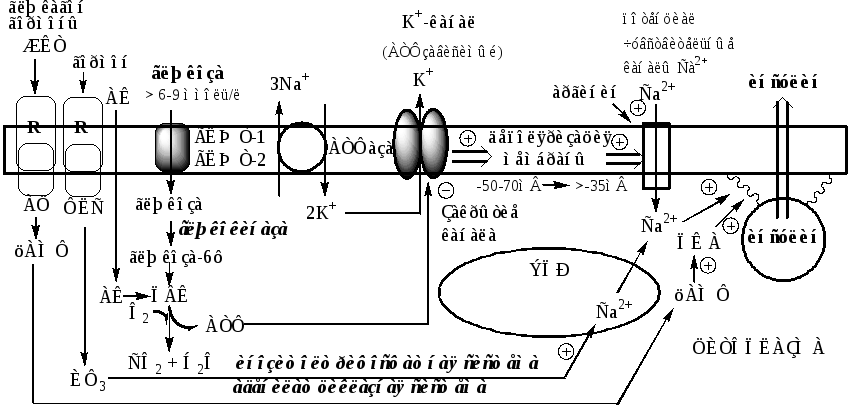

В островковой части поджелудочной железы выделяют 4 типа клеток, секретирующих разные гормоны: А- (или α-) клетки (25%) секретируют глюкагон, В- (или β-) клетки (70%) — инсулин, D- (или δ-) клетки ( + или Са 2+ в крови; 6. лекарства, производные сульфонилмочевины (глибенкламид).

Под влиянием соматостатина секреция инсулина понижается. β-клетки также находятся под влиянием автономной нервной системы. Парасимпатическая часть (холинергические окончания блуждающего нерва) стимулирует выделение инсулина. Симпатическая часть (адреналин через α2-адренорецепторы) подавляет выделение инсулина.

Секреция инсулина осуществляется с участием нескольких систем, в которых основная роль принадлежит Са 2+ и цАМФ.

Поступление Са 2+ в цитоплазму контролируется несколькими механизмами:

1). При повышении концентрации глюкозы в крови выше 6-9 ммоль/л, она при участии ГЛЮТ-1 и ГЛЮТ-2 поступает в β-клетки и фосфорилируется глюкокиназой. При этом концентрация глюкозо-6ф в клетке прямо пропорциональна концентрации глюкозы в крови. Глюкозо-6ф окисляется с образованием АТФ. АТФ образуется также при окислении аминокислот и жирных кислот. Чем больше в β-клетке глюкозы, аминокислот, жирных кислот тем больше из них образуется АТФ. АТФ ингибирует на мембране АТФ-зависимые калиевые каналы, калий накапливается в цитоплазме и вызывает деполяризацию клеточной мембраны, что стимулирует открытие потенциалзависимых Са 2+ -каналов и поступление Са 2+ в цитоплазму.

2). Гормоны, активирующие инозитолтрифосфатную систему (ТТГ), выпускают Са 2+ из митохондрий и ЭПР.

цАМФобразуется из АТФ с участием АЦ, которая активируется гормонами ЖКТ, ТТГ, АКТГ, глюкагоном и Са 2+ -кальмодулиновым комплексом.

цАМФ и Са 2+ стимулируют полимеризацию субъединиц в микротубулы (микроканальцы). Влияние цАМФ на микроканальцевую систему опосредуется через фосфорилирование ПК А микроканальцевых белков. Микроканальцы способны сокращаться и расслабляться, перемещая гранулы по направлению к плазматической мембране обеспечивая экзоцитоз.

Секреция инсулина в ответ на стимуляцию глюкозой представляет собой двухфазную реакцию, состоящую из стадии быстрого, раннего высвобождения инсулина, называемую первой фазой секреции (начинается через 1 мин, продолжается 5-10 мин), и второй фазы (продолжительность ее до 25-30 мин).

Транспорт инсулина. Инсулин водорастворим и не имеет белка-переносчика в плазме. Т1/2 инсулина в плазме крови составляет 3—10 мин, С-пептида — около 30 мин, проинсулина 20-23 мин.

Разрушение инсулина происходит под действием инсулинзависимой протеиназы и глутатион-инсулин-трансгидрогеназы в тканях мишенях: в основном в печени (за 1 проход через печень разрушается около 50% инсулина), в меньшей степени в почках и плаценте.

Источник