Здравоохранение как региональная социально-экономическая система

Рубрика: Экономика и управление

Статья просмотрена: 1257 раз

Библиографическое описание:

Таова, С. М. Здравоохранение как региональная социально-экономическая система / С. М. Таова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2013. — № 8 (55). — С. 249-253. — URL: https://moluch.ru/archive/55/7576/ (дата обращения: 09.06.2021).

Современные направления формирования глобального мирового экономического, информационного и финансового пространства ставят принципиально новые вопросы, связанные с формированием и развитием методов и форм управления региональными системами.

Приступая к исследованиям в контексте региональной социально-экономической проблематики, необходимо определить, что будет пониматься под региональной социально-экономической системой.

В первую очередь, важно определиться с понятием «регион», так как без знания понятийного аппарата, сложно проводить исследование.

Регион (с латинского regio) — область, район, часть страны, которые отличаются системой устойчивых естественно-географических, исторических, организационно-экономических и иных особенностей, зачастую сочетающихся с национальными особенностями.

По мнению А. С. Маршаловой и А. С. Новоселова, «регион является не только подсистемой социально-экономического комплекса страны, но и относительно самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления стадий воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических процессов» [1. c.25].

Отдельные исследователи трактуют регион как систему. Регион в их понимании — это целостная система со своими структурой, функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения.

Исходя из вышеприведенных определений, налицо двойственный статус региона в национальной экономике. С одной стороны — это единица территориальной структуры национального хозяйства, с другой — относительно самостоятельная территориально-хозяйственная система мезоуровня.

В «Основных положениях региональной политики в Российской Федерации» содержится следующее определение: «Под регионом понимается часть территории РФ, которая обладает общностью природных, социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территорий субъекта Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов».

В рамках данной работы под регионом будет пониматься субъект федерации, так как для региональной экономики характерен четкий прикладной аспект и практическая ориентированность. И результаты исследований должны быть адресованы региональным властям.

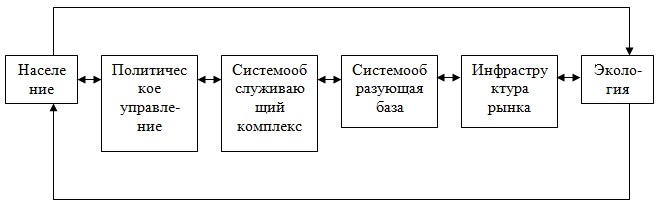

Необходимо отметить, что регион, будучи подсистемой национальной экономики, является сложной, открытой и взаимосвязанной по своим элементам системой. Как социально-экономическая система регион включает в себя элементы, которые характеризуют развитие социально-культурной сферы (системообслуживающий комплекс), инфраструктура рынка, жизнедеятельность населения региона, состояния окружающей среды, политическое управление, системообразующая база (предприятия) (рис1.).

Рис.1. Элементы социально экономической системы.

Однако, следует отметить, что здравоохранение является социально-экономической подсистемой второго порядка, входя в состав системообслуживающего комплекса (подсистема первого порядка) (рис.2)

Рис.2. Социально-экономическая система

Заметим, что подсистема здравоохранения состоит из элементов (это медицинские учреждения и кадры, органы власти и т. д.), связей и отношений между ними (прежде всего это финансовые взаимодействия и нормативно-правовые акты, регламентирующие эти интеракции), а также целей, ради достижения которых она существует (сохранение и укрепление здоровья граждан, поддержка системной эффективности и пр.) (рис.3.) [2. c.9]

Рис. 3. Структура подсистемы (системы) здравоохранения [2, c.10]

До недавнего времени в российской научной литературе здравоохранение понималось как отрасль непроизводственной сферы, расходующая бюджетные средства, но не производящая национального продукта. Данный подход с позиции современности представляется устаревшим и проблемы здоровья и здравоохранения нуждаются в переосмыслении.

Здоровье является ключевой ценностью для человека. Рассматривая здоровье человека с позиции экономической теории, важно понимать медицинскую услугу как товар, который может покупаться и продаваться на рынке в соответствии со спросом. Однако, медицинская услуга обладает радом особенностей, выводящие ее за рамки обычного товара и обуславливают изъяны рынка медицинских услуг: информационную асимметрию между врачом и пациентом, неэластичность спроса, случайность наступления болезни и др.

Вместе с тем медицинские услуги считаются мериторными благами, то есть их потребление стимулируется государством, поскольку спрос населения на медицинскую помощь и профилактические мероприятия (что является результатом здоровьеcберегающего поведения людей), как правило, отстает от необходимых параметров [3, c. 23; 4, c. 224].

М. Гроссман в своей статье «Концептуальные основы капитала здоровья и спроса на здоровье» (1972 г.) рассматривал здоровье с принципиально новых позиций, отличных от существовавших ранее.

Основные теоретические положения М. Гроссмана сводятся к следующему. Как потребительский товар, считает он, здоровье непосредственно входит в функцию потребления индивида, поскольку люди получают удовлетворение от того, что они здоровы. В то же время здоровье оказывает влияние на полезность индивида не только потому, что доставляет ему удовольствие от хорошего самочувствия, но и потому, что повышает число дней для работы и свободного времяпрепровождения и увеличивает доход [4. c.223].

И чем выше уровень благосостояния, тем при прочих равных условиях выше уровень здоровья населения, однако такая связь не всегда прослеживается.

Человек потребляет медицинские услуги, желая сохранить свое здоровье не столько потому, что ценит здоровье само по себе, а потому, что стремится увеличить его запас, который используется как ресурс.

Поведение людей по отношению к собственному здоровью должно определяться их экономическими интересами. Следует отметить, что серьезной социальной проблемой отечественного здравоохранения является отсутствие заинтересованности большинства людей в сохранении собственного здоровья в условиях перехода к рыночным отношениям. Каждый человек нуждается в некотором минимальном запасе здоровья, позволяющий ему чувствовать себя комфортно в обществе и участвовать в экономической деятельности.

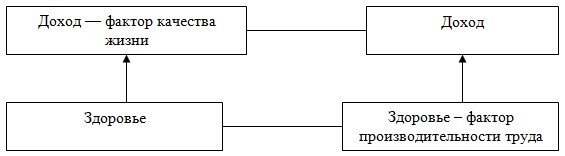

Вместе с тем, необходимо учитывать связь между здоровьем человека и его доходом, которая имеет сложную природу. С одной стороны, доход существенно влияет на уровень здоровья, причем это влияние может носить как прямой характер(через условия жизни), так и косвенный (через высокую социальную самоидентификацию и возможность индивида регулировать свое поведение). С другой стороны, здоровье выступает важнейшим фактором роста производительности труда, причем и на индивидуальном уровне, и в масштабах региона (рис 4.) [2. c.19].

Рис. 4. Связь здоровья и дохода человека

Взаимное усиление инвестиций в экономику и здравоохранение обуславливает тесную связь дохода и здоровья.

Исходя из вышеизложенного, можно идентифицировать здравоохранение как фактор экономического развития и снижения бедности, а расходы на здоровье выступают как инвестиции, которые принесут экономическую отдачу в будущем.

Роль здравоохранения в региональной экономике целесообразно оценивать и с позиции теории человеческого капитала. Согласно теории человеческого капитала, увеличение запаса человеческого капитала повышает производительность субъекта в рыночном секторе экономики. Капитал здоровья представляет собой инвестиции в человека, осуществляемые с целью формирования, поддержания и совершенствования его здоровья и работоспособности. Инвестиции в здоровье, его охрана, способствующие сокращению заболеваний и смертности, продлевают трудоспособную жизнь человека, следовательно, и время функционирования человеческого капитала.

Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд особенностей, которые отличают их от других видов инвестиций:

1. Отдача от инвестиций в человеческий капитал напрямую зависит от продолжительности жизни его носителя.

2. Человеческий капитал подвержен как физическому и моральному износу, так и способен накапливаться и умножаться.

3. По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до определённого предела.

4. Не всякие инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий капитал, а лишь те из них, которые считаются общественно целесообразными и экономически необходимыми.

5. Характер и виды вложений в человека определяются историческими, национальными, культурными особенностями и традициями.

6. По сравнению с другими формами капитала инвестиции в человеческий капитал являются наиболее выгодными как с точки зрения отдельного человека, так и с точки зрения всего общества.

7. Инвестиции в человеческий капитал можно измерить и показать в денежном выражении.

Необходимо отметить, что мы не рассматриваем отдачу от здоровья и отдачу инвестиций в здоровье как синонимы. На поведение человека влияет непосредственно состояние его здоровья. Состояние здоровья человека — это его естественный капитал, часть которого является наследственной, другая — приобретенной в результате затрат самого человека и общества. Однако, больший объем расходов может свидетельствовать как о большей склонности к инвестированию, так и о более плохом здоровье.

В последние годы признание здоровья одним из высших национальных приоритетов государства находит понимание и последовательную поддержку высшего руководства.

Государственная политика в сфере здравоохранения — заинтересовать человека в сохранении своего здоровья: каждый гражданин должен сформировать осознанное отношение к собственному здоровью как к важной личной, семейной, социальной и экономической категории; население необходимо включить в проведение мер по сохранению, укреплению и восстановлению здоровья.

С одной стороны, здоровье определяет способность населения к воспроизводству трудовых ресурсов, в связи чем, идет увеличение производительных сил. С другой — экономические достижения в обществе, уровень экономического развития, благосостояния существенно отражаются на состоянии здоровья населения. Откуда вытекает тесная взаимосвязь здоровья населения и экономики страны.

Медицинские услуги, оказываемые медицинскими учреждениями, входящими в сферу регионального здравоохранения, рассматриваются как инструмент повышения производительности труда гражданина и, соответственно, в региональной экономике в целом.

Рассмотрев здравоохранение как социально-экономическую систему, можно сделать следующие выводы:

Во-первых, здравоохранение — это неотъемлемая часть региона, которая функционально встроена в ее социально — экономический, политический и информационный контексты.

Во-вторых, регион, будучи подсистемой национальной экономики, является сложной, открытой и взаимосвязанной по своим элементам системой. Здравоохранение является социально-экономической подсистемой второго порядка, входя в состав системообслуживающего комплекса

В-третьих, наблюдается связь между здоровьем человека и его доходом, которая имеет сложную природу. С одной стороны, доход существенно влияет на уровень здоровья. С другой стороны, здоровье выступает важнейшим фактором роста производительности труда.

1. Маршалова А. С. Основы теории регионального воспроизводства / А. С. Маршалова, А. С. Новоселов. — М.: Экономика, 1998.–с.192.

2. Калашников, К. Н. Организационно-экономические факторы управления региональной системой здравоохранения: монография / К. Н. Калашников, А. А. Шабунова, М. Д. Дуганов. — Вологда:ИСЭРТ РАН, 2012. — с.153.

3. Чубарова Т. В. Экономика здравоохранения: теоретические аспекты (научный доклад)/ Т. В. Чубарова. — М.: Институт экономики РАН, 2008.-с.68.

4. Grossman, M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health / M. Grossman // The Journal of Political Economy. — Vol.80.-No 2.-Pp.223–225

Источник

Эффективность систем здравоохранения регионов России, 2019

От эффективности политики в области здравоохранения во многом зависят жизнь и здоровье россиян. Какие регионы оказались в лидерах, а какие показали отрицательную динамику, показывает рейтинг, подготовленный экспертами ВШОУЗ.

Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) обновила рейтинг эффективности систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (РФ) за 2019 г. Рейтинг показывает, насколько эффективна их политика в области здравоохранения. Эффективность рассчитывается путем сравнения уровня ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) между субъектами РФ и затрачиваемых на это расходов на здравоохранение. При этом делается поправка на разницу в уровне ВРП на душу населения и потреблении крепких алкогольных напитков в регионе. Показано, как изменились позиции регионов РФ в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Баллы рассчитываются на основании 4 показателей, каждый из которых имеет свой удельный вес при подсчете баллов. Наибольший вес (50%) среди ис-пользованных показателей имеет ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Регион с наивысшим показателем ОПЖ при рождении получает 50 баллов, а с наименьшим 0 баллов. Следующий показатель подушевые государственные расходы на здравоохранение 1 , который по сути определяет объемы бесплатной медицинской помощи, его вес 30%. Этот показатель рассчитывается без учета коэффициента дифференциации для обеспечения сопоставимости данных по регионам. Третьим показателем с весом 10% является валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, который отражает уровень экономического развития субъектов РФ. При высоком ВРП на душу населения выше уровень жизни, соответственно, выше уровень потребления качественных продуктов питания, лекарств, платных медицинских услуг, что опосредованно влияет на здоровье населения [2]. Соответственно, субъекты РФ, имеющие самые высокие значения показателей госрасходов на здравоохранение и ВРП на душу населения, получают самый низкий балл. Те регионы, которые имеют сравнительно низкий уровень социально-экономического развития и имеют меньшие возможности по затратам на медицинскую помощь, получают высокие баллы по этим показателям.

При составлении рейтинга также был использован показатель потребления крепких алкогольных напитков на душу населения в возрасте от 15 лет для того, чтобы нивелировать негативное влияние этого фактора на состояние здоровья населения (его вес в рейтинге 10%). Известно, что чем меньше уровень потребления алкоголя, тем дольше живут граждане, однако от деятельности системы здравоохранения этот показатель зависит мало. Соответственно, те регионы, где здоровье населения не отягощено высоким потреблением алкогольных напитков, получают самый низкий балл. Схематично методика расчетов представлена на рисунке.

Обновленный рейтинг показывает текущую позицию по эффективности здравоохранения региона относительно других субъектов РФ, а также, каким образом изменилась эта позиция в 2019 году по сравнению с 2018 годом (таблица 1 и рис. 4).

На рисунках 2 и 3 представлены лучшие и худшие 20 регионов РФ по динамике индекса эффективности за 2018-2019 гг. В лучшую двадцатку попали те регионы, которые достигли наибольшего прироста показателя индекса эффективности за последний год (от 2,6 до 10,9 баллов). Среди них Республика Карелия, Орловская область, Ненецкий автономный округ, Тверская область, Республика Хакасия, Республика Алтай, Хабаровский край, где прирост составил более 8 баллов. За счет положительной динамики эти регионы существенно улучшили свои позиции в общем рейтинге. Например, Орловская область и Ненецкий автономный округ поднялись в рейтинге с 63 места на 43 и с 73 на 54 места, соответственно.

В двадцатку регионов, показавших наибольшую отрицательную динамику индекса эффективности за 2018-2019 гг. попали те регионы, в которых наблюдалось наибольшее снижение показателя индекса эффективности с −2,2 до −9,5 баллов (рис. 3). Среди них Костромская, Псковская, Новгородская, Мурманская, Новосибирская, Архангельская области, Республика Калмыкия и др., где снижение показателя индекса эффективности за последний год составил ниже (-7) баллов.

Республика Калмыкия, Оренбургская и Псковская области сумели за последний год достигнуть прироста ОПЖ на 1; 0,6 и 0,5 лет соответственно. Однако в этих регионах одновременно произошло большее по сравнению с другими регионами увеличение финансирования здравоохранения, за счет чего они оказались в двадцатке, показавших наибольшую отрицательную динамику индекса эффективности за 2018-2019 гг.. Будем надеяться, что эти дополнительные вложения в здравоохранение помогут названным субъектам РФ увеличить ОПЖ в последующие годы. На рис. 4 показана карта регионов РФ по эффективности систем здравоохранения в 2019 г. Для сравнения эффективности регионы РФ были разбиты на территориальные зоны: Центральную (включает Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа), Южную (включает Южный и Северо-Кавказский федеральные округа), Уральскую (включает Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) и Арктическую (включает регионы Арктической зоны РФ). На рис. 5-8 представлены рейтинги регионов по этим зонам.

1 Государственные расходы на здравоохранение включают расходы на здравоохранение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов.

1. Улумбекова Г.Э; Гиноян А.Б. Калашникова А.В. Эффективность региональных систем здравоохранения России (рейтинг 2016 г.). ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение. 2017;3(9):35-42.

2. Улумбекова Г.Э; Гиноян А.Б.; Чабан Е.А. Количественный ана-лиз факторов, влияющих на состояние здоровья населения в Российской Федерации. Медицинское образование и профессиональное развитие. 2016;(2):107-120.

Информация об авторах

Гузель Эрнстовна Улумбекова доктор медицинских наук, диплом MBA Гарвардского университета (Бостон, США), руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения педиатрического факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Гиноян Аргишти Багратович кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра по анализу деятельности системы здравоохранения Высшей школы организации и управления здравоохранением, Москва, Россия

Источник