ДИАЗОРЕАКЦИЯ

Диазореакция (син. диазореакция Эрлиха) — цветная реакция между реактивом Эрлиха (диазофенилсульфоновой кислотой) и рядом органических веществ, способных реагировать с ароматическими диазосоединениями (пиррол, крезол, индикан и др.); используется в общей и клинической биохимии и гистохимии. Предложена П. Эрлихом в 1882 г. П. Эрлих в 1883 г. указал, что билирубин вступает в соединение с диазониевыми солями, давая характерное красное окрашивание.

Широкое применение Диазореакция получила в клинике именно при качественном и количественном определении билирубина (см.). Диазореактив используется также для определения тирозина (см.), гистидина (см.) и гистамина (см.). Белки, в молекулу которых входят аминокислоты тирозин, триптофан и гистидин, дают с диазореактивом оранжево-красное окрашивание.

Диазореактив готовят непосредственно перед употреблением смешиванием двух р-ров — 0,15—0,5% р-ра сульфаниловой к-ты в разбавленной соляной к-те и 0,5% р-ра азотистокислого натрия, в результате чего происходит следующая реакция:

Вещества, дающие с диазофенилсульфоновой к-той цветную реакцию, замещают в ней атом хлора, результатом чего является образование окрашенного азосоединения.

При определении некоторых веществ в качестве компонента для получения окрашенного диазосоединения употребляется не сульфаниловая к-та, а другие ароматические амины, напр, при определении фенолов в крови и в моче — n-нитроанилин, при определении сульфаниламидов— 2R-кислота и т. д.

Диазореакция в моче

В норме Диазореакция в моче отрицательна. В случае положительной реакции при добавлении диазореактива и аммиака появляется карминово-красное окрашивание (П. Эрлих, 1882). Диазореакция в моче высокоспецифична для билирубина, другие желчные пигменты (см.) в моче не дают подобной реакции. Алкалоиды опия, сульфаниламиды, салол, сальварсан, ревень, нафталин, креозот, выделяющиеся с мочой, могут давать сходную цветную реакцию.

Ход определения

К 10 мл свежеприготовленного диазореактива прибавляют 10 мл свежей мочи, смешивают, приливают 2 мл аммиака (NH4OH) лочной реакции и хорошо встряхивают. При положительной реакции появляется розовое или карминово-красное окрашивание. Реакция считается положительной, если окрашена не только жидкость, но и образовавшаяся пена. Желтая или оранжевая окраска свидетельствует об отрицательной реакции. Сомнительную Д. нужно признать отрицательной. Интенсивность Д. оценивается количественно путем сравнения с окраской, образующейся в результате Д. со стандартным р-ром нафтолсульфокислого натрия. Хантер (G. Hunter, 1930), используя принцип Д., увеличил точность определения билирубина в моче путем предварительного осаждения его хлористым барием. Реакция проводится следующим образом: к 10 мл подкисленной мочи добавляют 4 мл 10% BaCl2, перемешивают, центрифугируют, осадок промывают дист, водой, затем в пробирку последовательно добавляют 0,5 мл реактива Эрлиха, 2 мл 96 % спирта и 0,3 мл 6% двузамещенного фосфорнокислого натрия. Смесь повторно центрифугируют. В присутствии билирубина надосадочная жидкость окрашивается в розовый цвет. Чувствительность метода 1 : 666 000. Иногда вместо реактива Эрлиха в этой реакции используют натрий изопаранитродиазобензол.

Однако, несмотря на специфичность и высокую чувствительность, Д. для определения билирубина в моче имеет свои недостатки. Ее точность зависит от степени свежести мочи, температуры мочи и ее прозрачности (мутную мочу приходится фильтровать), метод относительно трудоемок. Поэтому Д. для определения билирубина в моче не рекомендована в качестве унифицированного метода.

В первой половине 20 в. определению интенсивности Д. в моче придавали очень большое диагностическое и прогностическое значение, однако позднее она стала использоваться только как вспомогательный диагностический тест. Д. бывает почти всегда положительной при инфекционных заболеваниях, сопровождающихся лихорадочным состоянием, особенно при брюшном тифе и кори.

При брюшном тифе Диазореакция обычно положительна уже на 3—4-й день заболевания и остается такой в течение всей болезни. При рецидиве брюшного тифа Д. снова становится положительной, что помогает дифференцировать рецидив с осложнениями болезни. Если при разведении мочи 1 : 50 и более сохраняется положительная Д., это свидетельствует о тяжелом течении заболевания. Раннее исчезновение положительной Д. рассматривается как благоприятный прогностический признак.

При кори положительная Д. в моче часто отсутствует в период высыпания, но почти постоянно обнаруживается на стадии шелушения. При помощи Д. можно отличить корь от краснухи, при к-рой Д. всегда отрицательна.

Помимо этих заболеваний, Диазореакция положительна при ревматизме, рожистом воспалении, пневмонии, милиарном туберкулезе, трихинеллезе. Положительная Д. при туберкулезе легких, как правило, свидетельствует о тяжелом течении заболевания. При некоторых тяжелых инфекционных болезнях (скарлатине, дифтерии и др.) Д. почти всегда отрицательна.

Диазореакция в крови

Диазореакция в крови применяется преимущественно для определения билирубина; практически это является ее важнейшим применением в клинической лабораторной диагностике. Эту реакцию Ван-ден-Берг (A. A. Hijmans van den Bergh) в 1913 г. впервые использовал для качественного и количественного определения билирубина в сыворотке крови (см. Ван-ден-Берга реакция). Наиболее широко в клинике применяется модификация метода Ван-ден-Берга — метод Ендрашика и др. (см. Ендрашика-Клегхорна-Грофа метод).

Библиография Биохимические методы исследования в клинике, под ред. А. А. Покровского, М., 1969; Ворожцов H. Н. Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей, М.— Л., 1950; Цоллингeр Г. Химия азокрасителей, пер. с нем., Л., 1960.

Источник

2. Качественные реакции на витамин д

Витамин Д – группа соединений, принимающих участие в регуляции форфорно-кальциевого обмена и процесса образования костей. Не растворим в воде, растворяется в жирах и органических растворителях.

Этот витамин можно рассматривать как производное циклических спиртов – эргостерола и 7-дегидростерола, являющихся его провитаминами. Превращение названных провитаминов в витамин Д происходит под действием ультрафиолетовых лучей.

Источниками витамина Д для человека служат: рыбий жир, печень, молоко, сливочное масло, желток яиц.

РЕАКЦИЯ С АНИЛИНОМ. В сухой пробирке смешивают 4 капли рыбьего жира или раствора витамина Д в масле с 20 каплями хлороформа, добавляют при помешивании 10 капель смеси анилина с концентрированной соляной кислотой. Пробирку ставят на кипящую водяную баню на 30-60 секунд. При нагревании содержимое пробирки приобретает красную окраску.

РЕАКЦИЯ С БРОМОМ. В сухую пробирку вносят 5 капель рыбьего жира или раствора витамина Д в масле, добавляют 5 капель раствора брома в хлороформе и перемешивают. Смесь в пробирке постепенно окрашивается в зелено-голубой цвет.

Материалы и реактивы: Рыбий жир или раствор витамина А в масле; раствор витамина Д в масле; хлороформ; концентрированная серная кислота; уксусная кислота ледяная; сульфат железа (II); 1 % раствор хлорного железа; смесь анилина с концентрированной соляной кислотой (15:1 по объему); раствор брома в хлороформе (1:60 по объему); насыщенный раствор сульфата меди в ледяной уксусной кислоте.

3. Качественная реакция на витамин в1 (с диазореактивом).

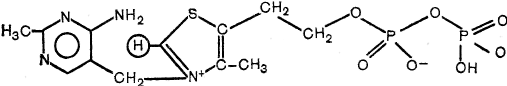

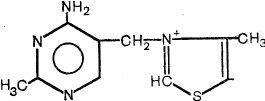

Витамин В1 (тиамин) состоит из пиримидинового и тиазолового колец, связанных метиленовой группой:

В связи с наличием в молекуле атома серы и аминогруппы этому витамину было дано химическое название тиамин. Тиамин в форме тиаминпирофосфата выполняет коферментные функции в реакциях декарбоксилирования -кетокислот и в транскетолазной реакции.

Источником тиамина для человека служат, главным образом, хлеб и крупы, но в тех случаях, когда в процессе переработки зерна не происходит удаление зародышей и оболочек, которые в основном и содержат этот витамин. Очень много тиамина в пекарских и пивных дрожжах. В щелочной среде тиамин легко превращается в тиамин-тиол, который с диазореактивом образует сложное комплексное соединение красного или розово-оранжевого цвета.

ХОД РАБОТЫ. Берут две пробирки. В каждую вносят по 1 мл раствора сульфаниловой кислоты в разбавленной соляной кислоте и по 1 мл раствора с массовой долей нитрита натрия 5 %. Полученная в пробирках смесь представляет собой диазореактив. Затем к содержимому одной пробирки прибавляют несколько крупинок тиамина и 1 мл воды (или 1 мл раствора с массовой долей тиамина 0,1 %), другой – 1 мл молока. После этого в обе пробирки приливают по 1,5-2 мл раствора с массовой долей карбоната натрия 10 %, жидкость окрашивается в розово-оранжевый цвет.

Реакция не специфична, так как подобную окраску с диазореактивом дают вещества, имеющие в своей структуре фенольные, имидазольные, пиррольные, тиазольные группы (адреналин, карнозин, желчные пигменты, гистамин и др.).

Материалы и реактивы: Вода дистиллированная; тиамин (порошок или свежий раствор с массовой долей тиамина 0,1 %); молоко цельное свежее; раствор сульфаниловой кислоты (в мерную колбу вместимостью 100 мл вносят 1 г сульфаниловой кислоты, 4,6 мл концентрированной соляной кислоты и, растворяя, добавляют воду до метки); свежие растворы с массовыми долями: нитрита натрия 5 %, карбоната натрия 10 %.

Источник

Лабораторная работа № 4 Качественные реакции на водорастворимые витамины

Опыт 1. Обнаружение витамина В1 (тиамин) в сером и белом хлебе.

Витамин Вi состоит из пиримидинового и тиазолового колец. Витамин Вi получил название тиамина, поскольку содержит серу и азот.

Тиаминпирофосфат (коферментная форма тиамина) синтезируется в печени путем прямого переноса пирофосфата от АТФ, а в других тканях – ТТФ (тиамин-трифосфат).

Тиаминпирофосфат участвует в окислительном декарбоксилировании а-кетокислот и в транскетолазной реакции, входя в состав ферментов, участвующих в углеводном обмене.

Недостаток витамина В1 в пище вызывает поражение периферической нервной системы, известное под названием «бери–бери». При этом накапливаются пировиноградная кислота и другие α — кетокислоты.

Для анализа берут водную вытяжку из серого и белого хлеба и готовят в пробирке диазореактив (в пробирке смешивают 0,5 мл 1% раствора сульфаниловой кислоты и 0,5 мл 5% раствора азотистокислого натрия, т. е. нитратом натрия).

сульфаниловая диазобензолсульфоновая кислота кислота

Затем диазобензолсульфоновая кислота реагирует в щелочной среде с тиамином с образованием окрашенного азосоединения:

т

+ N N оранжево-красного цвета

Тиамин, реагируя в щелочной среде с диазореактивом, образует соединение красного цвета.

Порядок выполнения работы.

В две пробирки помещают по 0,5 мл диазореактива. Затем в первую пробирку добавляют 0,5 мл водной вытяжки из серого, а во вторую 0,5 мл водной вытяжки из белого хлеба. Содержимое пробирок перемешивают и в обе вносят по 0,3 — 0,5 мл 10% бикарбоната натрия.

Вывод: записать результаты опыта.

Опыт 2. Обнаружение витамина В6 (пиридоксин) в сером и белом хлебе.

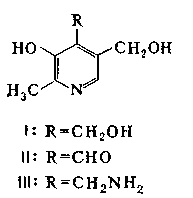

Витамин В6 – собирательное название производных 3-гидрокси-2-метилпиридинов. На самом деле представляет собой группу витаминов: пиридоксин, пиридоксаль и пиридоксамин, которые тесно связаны между собой и действуют совместно. В форме кофермента — пиридоксальфосфата (ПАЛФ) входит в состав т. н. пиридоксалевых ферментов, катализирующих переаминирование, декарбоксилирование и др. превращения аминокислот в организмах, а также в состав фосфорилазы гликогена. Синтезируются микроорганизмами, зелёными растениями, у жвачных и человека – кишечной микрофлорой. Недостаток B6 вызывает анемию, дерматит и судороги.

Структурная формула витамина В6

R: пиридоксин (пиридоксол, адермин, I), пиридоксаль (II) и пиридоксамин (III)

В присутствии хлорного железа растворы, содержащие пиридоксин, приобретают красную окраску.

Порядок выполнения работы.

В одну пробирку помещают 1 мл водной вытяжки из серого хлеба, во вторую – 1 мл водной вытяжки из белого хлеба. В обе пробирки добавляют по 1-2 капли 5% раствора хлорного железа, встряхивают.

Вывод: записать результаты эксперимента.

Заключение по опытам 1 и 2: сравнив интенсивность окраски растворов, полученных при анализе водной вытяжки из серого и белого хлеба, установить, какой хлеб богаче витаминами В1 и В6.

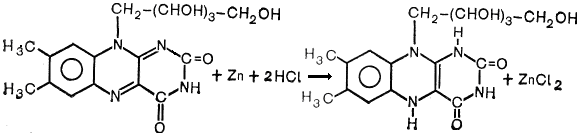

Рибофлавин состоит из изоаллоксазинового ядра и спирта рибитола. Рибофлавин входит в состав простетической группы флавиновых ферментов – флавопротеидов в виде коферментов флавинадениндинуклеотида (ФАД) и флавинаденинмононуклеотида (ФМН). Флавопротеиды активируют реакции дегидрирования, т. е. отщепления протонов и электронов от субстратов. Они участвуют в окислении D-аминокислот, β-оксикетокислот, НАДН (Н+), в биологическом окислении и др.

Биологическое действие флавиновых ферментов связано с наличием в изоаллоксазиновом кольце двойных связей: флавиновый фермент отнимает от окисляемой молекулы два электрона, присоединяя их к азоту по месту двойных связей, и два протона.

При недостатке в организме витамина В2 могут возникнуть, например, катаракта (помутнение хрусталика) и другие заболевания.

Рибофловин, окисленный (жёлтый) Рибофловин, восстановленный (бесцветный)

Принцип метода. Окисленная форма витамина В2 представляет собой желтое флюоресцирующее в ультрафиолетовых лучах вещество. Реакция на витамин В2 основанная на способности его легко восстанавливаться; при этом раствор витамина В2, обладающий желтой окраской, приобретает сначала розовый цвет за счет образования промежуточных соединений, а затем обесцвечивается, так как восстановленная форма витамина В2 бесцветна.

Источник