Внутренняя картина здоровья

Отношение к здоровью как к источнику благополучной повседневной жизни выражается в осознании его ценности и в деятельном стремлении к его совершенствованию. Такое отношение ведет к формированию внутренней картины здоровья (ВКЗ).

Внутренняя картина здоровья – составная часть самосознания, представление о своем физическом состоянии, которое сопровождается своеобразным эмоциональным и чувственным фоном. Внутренняя картина здоровья может рассматриваться как устойчивый образ самосознания, сформированный в результате самопознания. В ходе такого процесса самопознания у каждого индивидуума происходит формирование и развитие внутренней картины здоровья как личностной динамической смысловой системы, в соответствии с которой осуществляется протекание конкретной деятельности человека. Формирование образа здоровья представляет собой сложный процесс обретения индивидуальных смыслов существования человека под влиянием мотивационной составляющей сознания. Основным условием формирования образа здоровья является наличие у человека позитивной Я-концепции, интегрирующим элементом которой и является внутренняя картина здоровья. Система эмоциональных и рациональных отношений личности к своему здоровью, к жизненным задачам реализуется в определенном стереотипе поведения.

Можно выделить три стороны ВКЗ:

v Когнитивная – представляет собой совокупность представлений, умозаключений об оптимальных способах укрепления и сохранения здоровья.

v Эмоциональная – переживание здорового самочувствия, связанное с комплексом ощущений, формирующих эмоциональный фон здорового человека.

v Поведенческая – совокупность конкретных действий, направленных на сохранение и укрепление здоровья.

Предложенная концепция психического здоровья личности в значительной степени учитывает и социально-динамические процессы экономики и культуры конкретного общества, конкретного социума.

Социокультурная трансформация, характерная для российского общества 1990-х гг. «не оставила в стороне сферу» персональной психической жизни отдельного человека, каждой личности.

По мнению ряда авторов, в частности Е.В.Руденского, это создает базис для кризиса адаптации личности в современном нестабильном российском обществе, ее включения в социальную структуру. Из-за деформации социо- и психокультурных моделей создаются, по мнению автора, социокультурные трудности, определяющие когнитивный диссонанс, ценностную деструкцию личности, а, следовательно, и дисгармонию социокультурных аспектов психологического здоровья. Кроме того, наблюдается дезинтеграция психических механизмов личностно-экзистенциальной регуляции и функционирования, порождая парадоксальные характеристики индивидуальной и социальной субъектности. Последние проявляются как отдельные феномены нарушения психологического здоровья:

дефекты и деформации культурного развития психики (психологический инфантилизм, ригидность когнитивного сужения, иррациональность сознания и самосознания и др.);

социальная и личностная стрессированность (апатия, мистицизм, психосоциальный регресс и др.);

дезинтеграция процессов личностного самоопределения и саморазвития.

Появление аномалий психологического здоровья граждан РФ привели и к формированию новых деструктивных типичных характеристик личности. Среди них, например, Е.В.Руденский выделяет:

— фрустрирующие (интенсивные негативные переживания);

— конфликтогенные (оппозиционное противостояние другим людям);

— травматизированные (извлечения собственной выгоды вследствие последствий травматизации и виктимного воздействия на других людей);

— агрессивные (адаптирующиеся посредством интенсивного подавления других людей и устранения их как препятствий на своем пути);

— инверсионные (использующие различные психологические маски для достижения собственных целей),

— дефенивные (утратившие способность к самопроизводству, находящиеся в состоянии психосоциальной летаргии), что формирует ее новую типологию:

— маргинал (основная одновременная ориентация на психокультурные модели как «социалистического типа», так и «нового типа», что детерминирует нахождение личности в постоянном психоэмоциональном напряжении);

— эгоцентрист (человек, стремящийся к социально-психологической автономии и самостоятельно решающий преимущественно свои социокультурные проблемы);

— дефинзив (утративший интерес к социокультурной жизни и отказывающийся от активных форм включения в жизнь социума);

— инфантил (личность с преобладанием стереотипных форм поведения и полного отказа от самостоятельного решения проблем);

— харизматик (использующий манипуляцию как основной способ решения своих проблем).

Таким образом, в современном российском обществе наблюдается широкий спектр процессов, приводящих к дезинтеграции жизненных сил, индивидуальной и социальной субъектности личности, т.е.деструкции психологического здоровья не только отдельных индивидов, социальных групп, но и составляют угрозу психологическому здоровью всей нации. Это создает условия для самых разнообразных форм и видов деструктивного развития личности, асоциального, аддиктивного, деликвентного поведения. Ниже рассмотрим некоторые примеры персональных деструкций жизненных сил, психического развития личности и ее психического здоровья.

Понятие болезни.

Болезнь развивается в результате нарушения адаптации организма к окружающей среде. Нарушения адаптации проявляются функциональными или органическими расстройствами — симптомами заболевания. Для обозначения болезни в английском языке имеются два различных термина, правда, они часто используются в качестве взаимозаменяемых в речи широких кругов населения и специалистов-медиков. И все же: disease — объективные анатомические и физиологические изменения, а с понятием illness связаны субъективные, личностные аспекты болезни, неповторимые для каждого человека. Третий термин — sickness — неспецифический, содержит элементы как illness, так и disease.

Существуют различные классификации личностных значений болезни. Приведем здесь одну из наиболее разработанных типологий 3. Липовски (Z. Lipowski):

1. Болезнь как препятствие, которое должно быть преодолено (например, потеря работы).

2. Болезнь как враг, угрожающий целостности личности.

3. Болезнь как наказание за прошлые грехи.

4. Болезнь как проявление врожденной слабости организма.

5. Болезнь как облегчение (может приветствоваться, т.к. позволяет уйти от социальных требований, ответственности; например, болезнь, освобождающая юношу от воинской обязанности).

6. Болезнь как стратегия приспособления к требованиям жизни (например, использование болезни для получения денежной компенсации).

7. Болезнь как невозвратимая потеря, ущерб (например, подросток с диабетом может считать всю жизнь испорченной).

8. Болезнь как положительная ценность, помогающая личности обрести более возвышенный смысл жизни или лучшее понимание искусства.

Понятие «болезнь» — не только описательное понятие. Оно представляет собой теоретический конструкт, общую абстрактную модель, служащую для того, чтобы определить необычные и необъяснимые изменения у человека и тем самым (якобы) понять эти изменения, а, кроме того, это понятие указывает, как вести себя по отношению к таким людям.

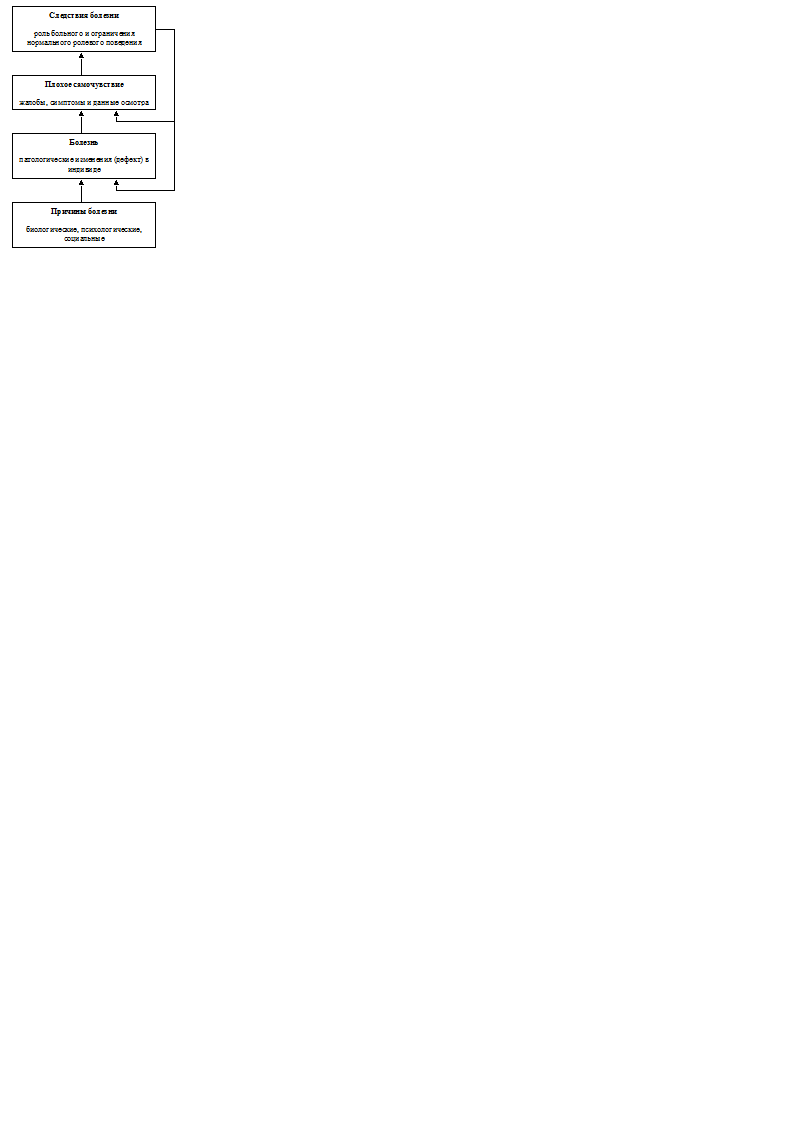

Общая концепция болезни включает:

— Жалобы, отклонения физических функций и отклоняющееся от нормы поведение («плохое самочувствие») можно объяснить каким-то первичным расстройством или специфическим дефектом (возможно, пока не известным).

— Этот дефект имеется в индивиде и образует собственно болезнь.

— Этот дефект можно объяснить однозначной причиной либо набором причин, всегда повторяющимся.

— Согласно классической биомедицинской модели болезни, этот дефект (не обязательно являющийся причиной) имеет соматическую природу.

Плоскости общей модели болезни

Таким образом, модель болезни предполагает следующую цепочку причин и следствий: причина — дефект — картина проявления — следствия, другими словами: причина болезни — болезнь — плохое самочувствие — роль больного

В исследовании общая модель болезни — это прообраз для создания гипотез, поисковая модель для объяснения отклонений, нуждающихся в таком объяснении: жалобы гипотетически обобщаются в некую нозологическую единицу, после чего ищут дефект, лежащий в основе данной единицы, и причину этого дефекта.

В практикемодель болезни дает возможность сразу использовать результаты исследований.

Для применения модели болезни необходимы следующие шаги.

1) Наблюдение. Необходимой предпосылкой для того, чтобы применить модель болезни к некоторому состоянию, является наличие наблюдаемых отклонений. Какое-то состояние (или поведение) должно броситься в глаза, потому что оно «другое, чем. ». Как правило, речь идет об отклонении от прежнего состояния, то есть о констатации интраиндивидуального изменения во времени. Однако из этого правила есть исключения: называться болезнью может и отклоняющееся от нормы состояние, заданное с самого начала (например, наследственная болезнь), или какое-то отклонение, медленно развивающееся в результате незаметных последовательных изменений. В этих случаях мы имеем дело с отклонением не от «того, что было прежде», а от того, что наблюдается у других.

2) Оценка. Одной только констатации изменения или «инакости» еще не достаточно — необходима оценка этого наблюдения. Установленное отклонение или изменение должно быть расценено как «ненормальное», то есть как находящееся за пределами чего-то естественного или нормального.

Дата добавления: 2016-02-20 ; просмотров: 6243 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА ЗДОРОВЬЯ (ВКЗ) ДЕТЕЙ

По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов [2]. Хотя в повседневной жизни люди склонны чаще обращать внимание на различные нарушения и отклонения, расценивая феномен здоровья, только лишь как отсутствие недуга. Сторонники традиционной медицинской модели чаще определяют патологии и болезни, посредством классификаций и описаний всевозможных отклонений, упуская психологический смысл понятия «здоровье». В сознании обывателя «болезнь», явление куда более реальное, чем «здоровье и душевное благополучие». Поэтому само понятие «здоровье» в сознании большинства людей все еще лишено конкретного психологического смысла.

Сейчас, понимание того, что экономически более выгодным оказывается не лечение имеющихся болезней, а их предотвращение, пропаганда здорового поведения и здорового образа жизни, активизирует исследования в области психологии здоровья. Поиск оптимальной модели профилактики болезней и пропаганды формирования здоровья у будущего поколения приводит ученых к исследованию внутренних психологических механизмов возникновения субъективного отношения человека к своему здоровью, которые раскрываются в понятии «внутренняя картина здоровья».

Данное понятие было введено А.Б. Орловым (как альтернатива термину А.Р. Лурии «внутренняя картина болезни»). Дальнейшие исследования внутренней картины здоровья предпринимались такими отечественными исследователями, как В.Е. Каган, А.Б. Орлов, В.П. Казначеев, В.А. Ананьев, И.И. Мамайчук и другими, а также их зарубежными коллегами Дж. Стоун, Ф. Коэн и Г. Адлер, М. Боухал, Я. Мак-Дермотт и т. д.

В современной научной литературе фрагментарно представлены исследования молодых отечественных исследователей относительно изучения внутренней картины здоровья (В.Б. Челпанов, В.В. Блюм, В.С. Меренкова, А.В. Ермак, Г.С. Корытова, О.С. Васильева, Е. С. Руслякова и другие).

В частности Ананьев В. А. определяет внутреннюю картину здоровья (ВКЗ), с одной стороны, как совокупность интеллектуальных описаний (представлений) здоровья человека, комплекс эмоциональных переживаний и ощущений, а также его поведенческие реакции, а с другой — как особое отношение к здоровью, выражающееся в осознании его ценности и активно-позитивном стремлении к его совершенствованию [3].

ВКЗ не является врожденной, она формируется в ходе воспитания и социализации, начиная с ранних этапов жизни. Развитие внутренней картины здоровья ребенка осуществляется поэтапно, по мере его взросления перемещается внутрь личности, проявляется в его поведении. Поэтому внутренняя картина здоровья у детей имеет решающее значение в формировании здоровых, полезных привычек [4].

Осознанная забота ребенка о своем здоровье, появляющаяся при непосредственном воздействии ближайшего окружения, способствует формированию внутренней картины здоровья как комплексного субъективного представления человека о своем здоровье, механизмах его формирования, причинах ухудшения и совокупности эмоциональных переживаний в состоянии здоровья, способах его поддержания и сохранения [5]. Соответственно дети, отличающиеся более сформированной ВКЗ менее подвержены заболеваниям, быстрее выздоравливают, а также, активнее принимают фармакологическую помощь, так как обладают ясной ценностью здоровья, подчинённой определённому личному мотиву [6].

В связи с этим, необходимо начинать работать над формированием ВКЗ у детей максимально рано, чтобы создать ориентацию на здоровый образ жизни и ответственность за собственное здоровье. Период младшего школьного возраста, представляет интерес для нашего исследования, в первую очередь, в связи с тем, что данный возраст – один из важных этапов в формировании личности ребенка. Именно здесь закладываются основы нравственности, культуры поведения, формируются привычки и модели поведения.

Конечно, ВКЗ в значительной степени зависит от индивидуально-психологических особенностей самого ребенка. Но также предполагается, что на формирование ВКЗ детей оказывает сильное влияние отношение к здоровью, как ценности, их родителей. Низкий уровень грамотности и осведомленности в области здоровья, слабая пропаганда здорового образа жизни и отсутствие серьезной научной программы по формированию здоровья, а также недостаточное исследование представлений самих детей о здоровье и здоровом образе жизни, лишает нас обратной связи в этой проблеме, определяя актуальность и высокую значимость данной исследовательской работы.

Также, на данный момент, в эмпирическом плане реализовано недостаточное количество исследований, которые бы показали социально-психологические особенности отношения к здоровью такой социальной группы, как младшие школьники. Само понятие «внутренняя картина здоровья», также, до сих пор, не подкреплено комплексом диагностических методик, которые давали бы возможность эффективно оценить уровень ВКЗ не только у взрослых, но и у детей.

Поэтому актуальность данного исследования очевидна, она связана и с проблемами здоровья и недостаточным исследованием по данному вопросу. Ее изучение крайне актуально на современном этапе, так как она находится в стадии интенсивной разработке.

Планируемое нами эмпирическое исследование имеет своей основной целью — выявление и описание уровня сформированности представлений о здоровье детей. Отсюда исходят следующие задачи:

1. Изучить и проанализировать литературу по вопросам, касающимся внутренней картины здоровья;

2. Выявить особенности формирования внутренней картины здоровья детей младшего школьного возраста; влияние родителей на формирование ВКЗ у данной возрастной группы.

Для решения данных задач, мы будет использовать такие методы, как:

— теоретические методы (теоретико-методологический анализ, обобщение и интерпретация научных данных по проблеме исследования);

для детей младшего школьного возраста: экспресс-диагностика ребенка Е.И. Николаевой, проективный рисуночный тест «Здоровье»/«Здоровый и больной человек», рисунок семьи;

для родителей: экспресс-диагностика взрослого человека Е.И. Николаевой, анкета «Здоровье моего ребенка»/опросник «Способы сохранения и укрепления здоровья»;

анализ медицинских сведений, полученных от родителей, медицинских работников школы, анкетирование классных руководителей;

— методы количественной и качественной обработки данных, статистической обработки данных.

Теоретико-методологической основой нашего исследования является тот факт, что мы будем опираться на системный подход, предполагающий понимание проблемы как результат взаимодействия внутренних и внешних биологических, психосоциальных факторов.

— проведение теоретико-методологического анализа понятия ВКЗ, позволит обобщить существующие научные представления об этом социально-психологическом феномене;

– результаты исследования помогут внести вклад в понимание важности формирования ВКЗ у детей младшего школьного возраста и будут способствовать дальнейшему его изучению.

Практическая значимость: информация, полученная в результате исследования, может быть использована практическими психологами образовательных школьных и дошкольных учреждений, других организаций для проведения просветительской, профилактической работы с младшими школьниками, а также в работе с родителями, испытывающими трудности со здоровьем детей со слабым уровнем сформированности ВКЗ.

Предполагаемое эмпирическое исследование состоит из трех этапов.

Первый этап – организационный: изучение психологической, педагогической, методической литературы по проблеме исследования; определение рабочей гипотезы; конкретизация цели, задач, объекта исследования; подбор и апробация методов исследования.

Второй этап – опытно-экспериментальный: уточнение цели, задач и методов исследования; проведение психодиагностического обследования, с целью исследования каждого испытуемого, сбор и обработка результатов; проведение формирующего эксперимента; повторное проведение психодиагностического обследования, сравнение и анализ полученных данных, их статистическая обработка.

Третий этап – заключительно-обобщающий: – обобщение, систематизация, осмысление результатов экспериментального исследования, проверка подтверждения гипотезы; формулирование выводов, рекомендаций.

На данный момент наше исследование находится на начальной стадии второго этапа. Основной целью выявление актуального уровня психического развития детей, а также индивидуально-психологических особенностей, специфики уровня сформированности ВКЗ.

1. Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» №323 от 21.11.2011 г.

2. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения // ВОЗ: сайт. 2006. [электронный ресурс] – Режим доступа. — URL: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ru.pdf (дата обращения: 05.12.2016 г.).

3. Ананьев В. А. Введение в психологию здоровья: Учеб. пособие. — СПб.:

Изд-во БПА, 1998. – С. 62-63.

4. Блюм В.В. Структура внутренней картины здоровья. [Текст] СПб.: Издательство СПбГУ – 2006, 96 с.

5. Челпанов В.Б. Феномены внутренней картины болезни и внутренней картины здоровья как конкурирующие и взаимодополняющие психические реальности [Электронный ресурс] // Учёные записки Курского государственного университета: электронный научный журнал. 2009. №3 (11).

6. Сладкова В.В. (Блюм В.В.) Внутренняя картина здоровья // Вестник Балтийской Педагогической Академии. Теоретико-эмпирические исследования в медицинской психологии. Вып. 61. СПб., 2005. — С. 24-27.

Источник