Работы лунина по витаминам

Краткий исторический очерк возникновения

и развития учения о витаминах

Начало развитию витаминологии положено русским врачом Николаем Ивановичем Луниным в 1880 г. Им была впервые изготовлена синтетическая смесь, содержавшая все пищевые вещества, входящие в состав молока (белки, жиры, углеводы, минеральные соли и вода). Мыши, получавшие это искусственное молоко, заболевали и погибали; длительность их жизни составляла от 20 до 31 дня. Результаты этого эксперимента противоречили общепринятой тогда в науке точке зрения, что для нормальной жизнедеятельности организма достаточно в пище содержания белков, жиров, углеводов, минеральных солей. Н. И. Лунин поставил перед собой задачу выяснить, не является ли болезнь и гибель мышей следствием экспериментальных условий или однообразного питания. В тех же самых условиях другая группа мышей получала высушенное натуральное молоко. Эти мыши жили, прибавляли в весе и были резвыми.

Н. И. Лунин пришел к выводу: «Следовательно, мыши очень хорошо переносят эти условия существования при надлежащем питании. Но так как они, как показывают вышеприведенные опыты, погибают, получая корм, содержащий только белки, жиры, сахар, соли и воду, то из этого следует, что в молоке, кроме казеина, жира, молочного сахара и солей, должны содержаться еще другие вещества, которые совершенно необходимы для питания. Обнаружить эти вещества и изучить их значение в питании было бы исследованием, представляющим большой интерес».

Работа Н. И. Лунина вызвала большой интерес у В. В. Пашутина, который в 1885 г. первый связывал происхождение цинги с недостаточностью питания, проявлением «органического голодания» и дал характеристику вещества, предупреждающего и излечивающего цингу. Опыты Н. И. Лунина были повторены и подтверждены Г. Бунге совместно с С. А. Сосиным в 1891 г. и в дальнейшем английским ученым Hopkinson.

Таким образом, исследования Н. И. Лунина были подтверждены и получили дальнейшее развитие в работах многих отечественных и зарубежных ученых.

Жизненная практика показала, что пища, содержащая белки, жиры, углеводы, минеральные соли и воду в достаточном количестве, может быть неполноценной для человека и вызывать некоторые заболевания. Особенно отчетливо это выявилось во время продолжительных морских и сухопутных путешествий и экспедиций, когда люди вынуждены были питаться в основном консервированной, хотя и достаточной по количеству, пищей, без свежих овощей и фруктов. Такое питание приводило часто к заболеванию цингой. Как было затем установлено, цинга предотвращалась или излечивалась добавлением к пищевому рациону настоя хвои или лимонного сока.

В 1896 г. голландский врач Eijkmann заметил, что у людей, питавшихся полированным рисом, развивалась болезнь бери-бери, а люди, получавшие недостаточно очищенный рис, этой болезнью не страдали. Eijkmann высказал мнение, что очищенный рис является ядовитым продуктом; вещества же, находящиеся в оболочке риса, обезвреживают ядовитое действие очищенного риса; поэтому отруби являются хорошим средством для предупреждения и лечения бери-бери. Лишь в 1906 г. Eijkmann присоединился к мнению одного из его сотрудников, который предположил, что болезнь бери-бери развивается в результате отсутствия в пище какого-то вещества.

В 1912 г. польский ученый К. Funk (Лондон) выделил из дрожжей это вещество в кристаллическом виде, которое оказалось органическим соединением и содержало аминогруппу (NH2). Это активное вещество исцеляло голубей от полиневрита. Было установлено, что разными диетами, содержащими достаточное количество белков, углеводов, жиров и минеральных компонентов, у животных вызывают заболевания, схожие с цингой, бери-бери, рахитом человека. Эти заболевания можно предупредить или вылечить некоторыми пищевыми продуктами.

Сопоставляя эти наблюдения с опытами Н. И. Лунина, К. Funk в 1912 г. сделал вывод, что возникновение упомянутых заболеваний вызвано отсутствием в пище неизвестных веществ, необходимых для питания. Он предложил назвать эти «неизвестные» вещества витаминами, а болезни, вызываемые их отсутствием, авитаминозами. К. Funk высказал предположение, что существует несколько витаминов, и цинга, рахит, пеллагра, бери-бери и некоторые другие заболевания вызываются недостатком витаминов в пище. Название «витамины» включает два латинских слова: «vita», что означает жизнь, и «амины» — азотистые соединения, содержащие амннную группу. Хотя дальнейшими исследованиями было установлено, что только некоторые витамины имеют в своем составе аминогруппы (тиамин, парааминобензойная кислота и др.), большинство же не содержит в своей молекуле первичной аминогруппы, название «витамины» все же сохранилось и в настоящее время, подчеркивая жизненно важное значение этих веществ.

Вскоре после этого, в 1913 г., McCollum и Davis установили, что для нормального роста крыс необходим особый жирорастворимый фактор А, являющийся также витамином; впоследствии оказалось, что применение этого витамина ликвидирует у человека заболевание, называемое куриной слепотой.

McCollum ввел обозначение витаминов первыми буквами латинского алфавита. Так, жирорастворимый фактор получил название витамина А; вещество, предохраняющее от заболевания и излечивающее болезнь бери-бери, было названо витамином В, а вещество, предохраняющее от цинги и излечивающее цингу, — витамином С. В дальнейшем, как известно, была выделена целая группа витаминов В, получивших к букве В порядковые номера (В1, В2, В6 и др.), а также появились названия, отразившие химический состав витамина (пантотеновая, парааминобензойная кислота и др.).

Важными этапами в развитии витаминологии явилось выделение в 1928 г. Szent-Gyorgyi из надпочечников быка, а затем и из растительных продуктов витамина С и открытие Dam в 1935 г. фактора, способствующего свертыванию крови и названного витамином К.

Дальнейшие исследования привели к открытию новых витаминов и к углубленному изучению их физиологических и фармакологических свойств. В 1948 г. Smith и Rickes был выделен из печени быка противоанемический фактор, излечивающий злокачественное малокровие и названный витамином В12.

За последние десятилетия отечественные научные исследования в области витаминной проблемы также получили весьма широкое развитие. Следует указать на работы крупнейших советских ученых: Л. А. Черкеса, A. В. Палладина, М. Н. Шатерникова, Б. А. Лаврова, B. Н. Букина, В. В. Ефремова, Б. А. Кудряшова, М. Ф. Мережинского, А. В. Труфапова и др. Изучались экспериментально полученные авитаминозы с целью выявления патоморфологических, патофизиологических и биохимических изменений в организме животных, а также динамика развития и патогенез авитаминоза. Разрабатывались стандартные методы постановки биологических опытов с целью получения авитаминозных состояний. Изучались различные авитаминозные диеты.

Налаженность методики биологического опыта позволила перейти к изучению витаминной активности различных пищевых продуктов и в дальнейшем к стандартизации их. Было решено считать за единицу витамина то минимальное количество его, которое необходимо для профилактики авитаминоза у подопытного животного. Эта так называемая минимальная профилактическая суточная доза, содержащаяся в витаминоносителе, устанавливалась биологическим опытом. Так, например, для морской свинки 1 биологическая доза, соответствующая 1 мг витамина С, являлась минимальной профилактической суточной дозой, предупреждающей развитие цинги. Для человека этой же дозой являлось 20 биологических доз и соответственно 20 мг витамина С.

Далее изучалось влияние характера питания на потребность организма в витаминах; так, оказалось, что на качественно неполноценной диете минимальная профилактическая доза витамина С для предупреждения цинги у морской свинки повышается в 10 раз по сравнению с животными, получающими полноценное рациональное питание.

Проводились также исследования по обогащению некоторых продуктов (драже, мармелад, сироп и др.) различными непищевыми витаминоносителями (экстракт из плодов шиповника, экстракт из игл хвои и др.).

Были проведены работы по получению ряда витаминных препаратов: витамина D путем ультрафиолетового облучения эргостерина, экстрагированного из сухих пекарских дрожжей; каротина из морковного сока и листьев некоторых растении; В-витаминного концентрата из пивных дрожжей, а также обогащение ими разных пищевых продуктов и др. Изучение химического строения витаминов позволило изыскать пути к их химическому синтезу и получению препаратов витаминов. Это способствовало проведению с большой точностью физиологических, биохимических, фармакологических исследований и клинических наблюдений, применяя витаминные препараты или витаминные концентраты из пищевого или непищевого сырья.

Для контроля за качеством выпускаемых промышленностью витаминных препаратов или обогащенных витаминами пищевых продуктов в системе Министерства здравоохранения СССР была организована Государственная контрольная витаминная станция. Важным разделом работы Государственной контрольной витаминной станции являлась разработка стандартных методов (химических и биологических) исследования витаминных препаратов и изделий. Естественно, что при контрольных анализах необходимость пользования строго стандартными методами особенно существенна.

Важное значение для развития клинической витаминологии имела разработка методов определения витаминов в биологических жидкостях (кровь, моча, желудочный сок, спинномозговая жидкость и др.) и в тканях; разработаны биохимические, физико-химические, микробиологические методы определения витаминов. Это позволило изучить в эксперименте и в клинике некоторые стороны обмена витаминов в норме и при патологических состояниях. Несмотря на то, что многие из этих методов еще недостаточно совершенны, подчас сложны и трудоемки, а получаемые показатели могут быть часто использованы лишь как относительные, они нашли широкое применение в клинике для изучения обмена витаминов у больных различными заболеваниями.

Мы ограничиваемся приведенным кратким описанием истории развития учения о витаминах; дальнейшее развитие витаминологии отражено в последующих главах руководства.

Источник

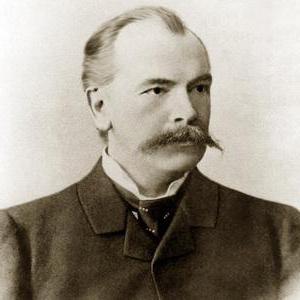

Лунин Николай Иванович, автор учения о витаминах: биография

Далеко не каждому человеку знакомо имя Лунина Николая Ивановича. А ведь именно этот ученый в свое время выяснил полезные свойства витаминов. До этого исторического открытия пищевая ценность потребляемых продуктов определялась лишь согласно присутствию в них таких составляющих, как углеводы, белки и жиры. Кто же такой Лунин Николай Иванович? Биография, жизненный путь, вклад ученого в науку – все это будет рассмотрено в нашей статье.

Ранние годы

Лунин Николай Иванович появился на свет 9 мая 1854 года в городе Дерпт (Тарту), что находился в Лифляндской губернии Российской империи. Родился мальчик в семье лексикографа Ивана Лунина. Отец нашего героя был знаменит в качестве автора первого в истории эстонско-русского словаря. Также глава семьи увлекался переводом на эстонский язык православной литературы. Мать Николая – Анна Бакалдина, не имела творческих талантов.

Обучался молодой человек в обычной гимназии в родном городе. После окончания последней поступил в Дерптский университет. Здесь был распределен на медицинский факультет. Примечательно, что в то время в Дерптском университете все предметы преподавались на немецком языке.

Престижный вуз наш герой окончил в 1878 году. Однако Н. И. Лунин решил не покидать Дерптский, или, как его стали называть, Тартуский университет. В целях дальнейшего совершенствования он остался трудиться на кафедре физиологии. Поначалу молодой человек на протяжении года проходил стажировку в крупнейших европейских городах. В частности, повышением собственной квалификации бывший студент занимался в лучших учебных заведениях Берлина, Страсбурга, Парижа и Вены. Вернувшись в Тартуский университет, Лунин начал ставить свои первые научные опыты.

Врачебная практика

В 1882 году ученый перебрался в Санкт-Петербург. Следующие несколько лет Николай Иванович трудился в больнице принца Ольденбургского, где занимал должность детского врача. Затем выдающийся профессор Владимир Николаевич Рейтц организовал научно-исследовательский центр для изучения заболеваний подрастающего поколения при Институте княгини Елены Павловны. Вскоре сюда был приглашен Николай Лунин, который стал одним из самых талантливых исследователей и преподавателей на курсе.

Общественная деятельность

В 1897-м наш герой стал главой детского приюта, что функционировал при Елизаветинской больнице. С этого момента важнейшую часть жизни ученого стала занимать активная общественная деятельность. Он имел членство в Обществе немецких врачей, состоял в отделении по учреждению институтов, председательствовал в Русском географическом сообществе. С 1925 года Николай Иванович занимался консультациями населения по вопросам педиатрии в сфере ушных, горловых и носовых заболеваний.

Увлечение всей жизни

Иван Николаевич Лунин, помимо плодотворной работы в сфере научных исследований, был знаменит как успешный собаковод. Более 3 десятков лет своей жизни выдающийся исследователь посвятил разведению, селекции и совершенствованию собак породы пойнтер.

Н. И. Лунин являлся страстным охотником. Однажды ему пришла идея выведения идеальной русской легавой. Создать новую породу ученый решил, пользуясь своим опытом в скрещивании животных. Итогом многолетних проб и ошибок стали первоклассные пойнтеры, которые вызывали неподдельный восторг у каждого, кому приходилось их видеть.

Собаки, которые стали результатом селекции, сочетали в себе качества, необходимые для охоты в полевых условиях, с прекрасным внешним видом и могучим телосложением. Закрепление за собой этой породы позволило Николаю Ивановичу Лунину встать в один ряд с наиболее выдающимися собаководами мира. По сей день за пойнтерами сохраняется слава блестящего достижения отечественной кинологии. До самой смерти знаменитый ученый оставался неизменным председателем всевозможных собраний и комиссий в области разведения породистых собак, а также неоднократно играл роль судьи во время полевых испытаний и выставок. Активная кинологическая и общественная деятельность позволила Николаю Ивановичу Лунину стать человеком, на которого десятилетиями равнялись российские собаководы.

Предпосылки к открытию витаминов

Еще в конце XIX века человечество не располагало никакими сведениями о существовании витаминов. Ученые полагали, что для здорового функционирования организма достаточно наличия в пище одних лишь жиров, белков и углеводов. Как оказалось позже, благодаря исследованиям Николая Ивановича Лунина, дела обстояли иначе.

В древности люди часто страдали от таких патологических проявлений, как цинга, рахит, куриная слепота. Заболевания являлись следствием развития авитаминозов. Зачастую такие недуги поражали мореплавателей, участников экспедиций, путешественников, военных, заключенных, а также население осажденных городов. Всем этим людям не хватало витаминов по причине дефицита в рационе свежих фруктов и овощей.

Ученые и медики долгое время пытались доказать, что вышеуказанные заболевания вызваны инфекциями, а также проникновением в организм пищевых ядов и токсинов. Так продолжалось до того времени, пока не сделал свое открытие выдающийся российский ученый.

Лунин Николай Иванович: витамины

В 1880 году российский исследователь представил научному сообществу результаты своих опытов, отмеченных в диссертации под названием «О значении неорганических солей для питания животных». Именно в этом труде впервые было отмечено существование витаминов и их роль в жизнедеятельности организмов.

Предпосылкой к открытию стало проведение целого ряда лабораторных исследований. Николай Лунин решил взять подопытных мышей, разделив их на несколько групп. Одних грызунов ученый кормил органическим составом, основополагающими компонентами которого выступали минеральные соли, вода, жиры, белки и углеводы. Другой группе исследователь предлагал натуральное коровье молоко.

Мыши первой категории погибали на протяжении нескольких недель. Остальные подопытные, которые употребляли натуральный продукт, сохраняли нормальное самочувствие. Опираясь на полученные результаты, Николай Иванович сделал вывод, что в молоке содержатся ранее неизвестные микроэлементы, без которых не может обойтись организм. Завершающий шаг сделал польский исследователь Казимир Функ, который воспользовался наработками Лунина и синтезировал витамины из органических веществ химическим путем.

Дальнейшие исследования

В 20-х годах ХХ века исследователи определили, что при растворении известного на то время науке витамина B в воде образуются его производные, такие как В1, В2, В3. Открытие позволило выявить целый ряд прочих незаменимых для организма веществ, в частности, витаминов В12 (цианокобаламин), В9 (фолиевая кислота), В5 (пиридоксин) и других. Всего ученые зарегистрировали несколько десятков ранее неизведанных соединений. Вскоре были разработаны методики получения витаминов искусственным путем.

В заключение

В 1934 году Николай Иванович официально вышел на пенсию. Прожил выдающийся исследователь еще 3 года и покинул наш мир в 1937-м. Его тело было погребено рядом с учителем Карлом Раухфусом на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Позже именем Николая Лунина была названа улица и переулок в его родном городе Тарту. Также здесь появилась улица Витамийни, которая получила свое наименование в честь открытия ученым витаминов.

Источник