Психологические ресурсы здоровья человека

Понятие «ресурс» используется в различных исследованиях, связанных с изучением психической реальности. В последние годы широкое распространение в психологии приобрел ресурсный подход, зародившийся в гуманистической психологии, в рамках которого важное место заняло изучение конструктивного начала личности, позволяющего преодолевать трудные жизненные ситуации.

Целью настоящего исследования является анализ и представление о феномене психологического ресурса как интегральной характеристике, обеспечивающей личности возможность эффективно преодолевать трудности, разрешать возникающие в процессе жизнедеятельности проблемы и противоречия.

Материал и методы исследования

Основой исследования является теоретический анализ различных подходов в понимании феномена психологического ресурса. Обращение к работам представителей психоаналитического направления позволяет выделить подходы Э. Фромма, который описал три психологических категории, обозначаемых как ресурсы человека в преодолении трудных жизненных ситуаций:

— надежда — то, что обеспечивает готовность к встрече с будущим, саморазвитие и видение его перспектив, что способствует жизни и росту;

— рациональная вера — осознание существования множества возможностей и необходимости вовремя эти возможности обнаружить и использовать;

— душевная сила (мужество) — способность сопротивляться попыткам подвергнуть опасности надежду и веру и разрушить их, превратив в голый оптимизм или иррациональную веру, «способность сказать «нет» тогда, когда весь мир хочет услышать «да» [14].

В современной психологии содержание понятия «ресурсы» разрабатывалось в в исследованиях Бодрова В.А., Водопьяновой Н.Е., Муздыбаева К. и др.

В частности, В.А. Бодров рассматривает ресурс в рамках развития теории психологического стресса. При этом исследователь определяет ресурсы следующим образом: «они являются теми физическими и духовными возможностями человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его программы и способы (стратегии) поведения для предотвращения или купирования стресса» [3, с. 115-116].

К. Муздыбаев утверждает, что психологические ресурсы следует представлять как средства к существованию, возможности людей и общества; как все то, что человек использует, чтобы удовлетворить требования среды; как жизненные ценности, которые образуют реальный потенциал для совладания с неблагоприятными жизненными событиями [11].

В исследованиях Н.Е. Водопьяновой дано следующее определение понятию «психологический ресурс»: это внутренние и внешние переменные, способствующие психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях; это эмоциональные, мотивационно-волевые, когнитивные и поведенческие конструкты, которые человек актуализирует для адаптации к стрессогенным/стрессовым трудовым и жизненным ситуациям, это средства (инструменты), используемые им для трансформации взаимодействия со стрессогенной ситуацией [5, с. 290].

Аналогичный подход представлен в ресурсной концепции стресса С. Хобфолла. С его точки зрения, психологические ресурсы представляются тем, что является значимым для человека и помогает ему адаптироваться в сложных жизненных ситуациях. В рамках ресурсного подхода рассматриваются различные виды ресурсов, как средовые, так и личностны. С. Хобфолл, проводя анализ этого понятия, к ресурсам относит: материальные объекты (доход, дом, транспорт, одежда, объектные фетиши) и нематериальные (желания, цели); внешние (социальная поддержка, семья, друзья, работа, социальный статус) и внутренние интраперсональные переменные (самоуважение, профессиональные умения, оптимизм, самоконтроль, жизненные ценности, система верований и др.); психические и физические состояния; волевые, эмоциональные и энергетические характеристики, которые необходимы (прямо или косвенно) для выживания или сохранения здоровья в трудных жизненных ситуациях, либо служат средствами достижения лично значимых целей.

Одним из оснований ресурсного подхода является принцип «консервации» ресурсов, который предполагает возможность человека получать, сохранять, восстанавливать, преумножать и перераспределять ресурсы в соответствии с собственными ценностями. Посредством такого распределения ресурсов человек имеет возможность адаптироваться к вариативному ряду условий жизненной среды. К этому следует добавить и то, что в концепции С. Хобфолла потеря ресурсов рассматривается как первичный механизм, запускающий стрессовые реакции. В том случае, когда происходит потеря ресурсов, другие ресурсы начинают выполнять функцию ограничения инструментального, психологического и социального воздействия ситуации на психику. Потеря внутренних и внешних ресурсов влечет за собой потерю субъективного благополучия, переживается как состояние психологического стресса, негативно сказывается на состоянии здоровья личности [12].

У некоторых исследователей при анализе содержания понятий «ресурс», «психологические ресурсы» появляются близкие, не всегда тождественные термины, которые значительно расширяют наше представление об изучаемом феномене. Так в работах Маклакова А.Г. появляется понятие «личностный адаптационный потенциал», которое содержательно раскрывается в рамках концепции адаптации. Автор считает способность к адаптации как индивидным, так и личностным свойством человека, поэтому рассматривает его как процесс и как свойство саморегулирующейся системы, состоящее в способности приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям. По мнению исследователя, психологические характеристики человека, наиболее значимые для регуляции психической деятельности и самого процесса адаптации, составляют его личностный адаптационный потенциал, который включает: нервно-психическую устойчивость, уровень развития которой обеспечивает толерантность к стрессу; самооценку личности, являющуюся основой саморегуляции и влияющую на степень адекватности восприятия условий деятельности и своих возможностей; ощущение социальной поддержки, определяющее чувство собственной значимости; уровень конфликтности личности; опыт социального общения [9].

Все описанные выше определения показывают очевидность того, что различные ресурсы могут выполнять ту или иную роль в адаптации человека к сложным ситуациям, в периоды преодоления трудных жизненных событий и т.д. Но важно иметь целостное представление об этих ресурсов, чтобы иметь возможность их активации. Так Л.В. Куликов к наиболее изученным личностным ресурсам относит:

— активную мотивацию преодоления, отношение к стрессам как к возможности приобретения личного опыта и возможности личностного роста;

— силу Я-концепции, самоуважение, самооценку, ощущение собственной значимости, «самодостаточность»;

— активную жизненную установку;

— позитивность и рациональность мышления;

— физические ресурсы — состояние здоровья и отношение к нему как к ценности;

— материальные ресурсы — высокий уровень материального дохода и материальных условий, безопасность жизни, стабильность оплаты труда, гигиенические факторы жизнедеятельности;

— информационные и инструментальные ресурсов [6].

Последнее, по мнению Л.В. Куликова, включает в себя: способность контролировать ситуацию; использование методов или способов достижения желаемой цели; способность к адаптации, готовность к самоизменению, интерактивные техники изменения себя и окружающей ситуации; способность к когнитивной структуризации и осмыслению ситуации [6].

Большая часть перечисленных качеств характеризует психологически здоровую личность. И, чтобы сделать портрет психологически здоровой личности более полным, к уже названным И.В. Дубровина добавляет следующие качества: самодостаточность, интерес человека к жизни, свободу мысли и инициативу, увлеченность какой-либо областью научной и практической деятельности, активность и самостоятельность, ответственность и способность к риску, веру в себя и уважение другого, разборчивость в средствах достижения цели, способность к сильным чувствам и переживаниям, осознание своей индивидуальности и радостное удивление по поводу своеобразия всех окружающих людей, творчество в самых разных сферах жизни и деятельности [13].

Все они в своей совокупности представляют тот запас, резерв, ресурс, который позволяет личности активно выполнять все функции, быть субъектом собственной жизни, т.е. являются личностным потенциалом.

Именно это понятие становится объектом исследований Д.А. Леонтьева, который вводит его для обозначения базовой индивидуальной характеристики, стержня личности. Эффекты личностного потенциала обозначаются в психологии такими понятиями как воля, сила Эго, внутренняя опора, локус контроля, ориентация на действие и др. [7]. Наиболее точно, по мнению Д.А. Леонтьева, содержанию понятия «личностный потенциал» соответствует введенное С. Мадди (1998) понятие «жизнестойкость» (hardiness), которое определяется не как личностное качество, а как система установок и убеждений, как базовая характеристика личности, которая опосредует воздействие на ее сознание и поведение всевозможных благоприятных и неблагоприятных обстоятельств, от соматических проблем и заболеваний до социальных условий. Жизнестойкость по С. Мади определяется как интегративная характеристика личности, ответственная за успешность преодоления личностью жизненных трудностей. Жизнестойкость («hardiness») предполагает психологическую живучесть и расширенную эффективность человека, являясь показателем психического здоровья человека [8].

В интерпретации исследователя жизнестойкость включает три сравнительно автономных компонента:

— вовлеченность в процесс жизни — убежденность в том, что участие в происходящем дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности. В основе вовлеченности лежит уверенность в себе, в своих способностях, позволяющих ему успешно действовать в той или иной ситуации (самоэффективность);

— уверенность в подконтрольности значимых событий своей жизни и готовность их контролировать — как убежденность в том, что борьба позволяет влиять на результат происходящего. На уровень контроля влияет, в первую очередь, стиль мышления (индивидуальный способ объяснения причин происходящих событий);

— принятие вызова жизни — убежденность человека в том, что все происходящие с ним события способствуют его развитию за счет приобретения опыта. Принятие вызова (риска) — это отношение человека к принципиальной возможности изменяться [8].

Именно жизнестойкость рассматривается некоторыми отечественными исследователями в качестве одного из ресурсов.

Изучая категорию «жизнестойкость», Л.А. Александрова предлагает рассматривать ее не отдельно, а в контексте проблемы совладания с жизненными трудностями. Проблема совладания, совладающего поведения не раз становилась объектом пристального внимания психологов. И некоторые исследователи считают, что в основе совладающего поведения находится жизнестойкость как способность личности к трансформации неблагоприятных обстоятельств для своего развития [1; 2]. При этом в качестве одного из компонентов жизнестойкости Л.А. Александрова определяет личностные ресурсы, которые на уровне реализации обеспечены развитыми стратегиями совладания. В качестве другого компонента обозначается смысл, предопределяющий вектор этой жизнестойкости и жизни человека в целом. Как отдельный компонент жизнестойкости Л.А. Александрова рассматривает гуманистическую этику, задающую критерии выбора смысла, пути его достижения и решения жизненных задач [там же].

Еще один подход в понимании ресурса представлен в исследованиях Я.В. Малыхиной. Она указывает на целесообразность выделения личного (принадлежащего индивиду в феноменальном и ноуменальном смысле) превентивного ресурса, а не личностного (принадлежащего индивиду только в феноменальном, социальном смысле). По ее мнению, личный (индивидуальный) превентивный ресурс следует рассматривать как комплекс способностей индивида, реализация которых позволяет сохранять баланс адаптационно-компенсаторных механизмов. И, как утверждает Малыхина Я.В., отлаженная работа данного комплекса обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие человека, что в соответствии с направленностью личности создает условия для открытия им своей уникальной идентичности и последующей самореализации [10].

Несмотря на многообразие существующих в психологической науке подходов к пониманию ресурсов, результаты исследований по вопросам психологических ресурсов, само понятие как психологическая категория представляется недостаточно разработанным.

Содержательные характеристики психологических ресурсов необходимо рассматривать как систему. Системный подход открывает возможности исследования психической реальности в системе взаимодействия «человек — жизненная среда» с учетом комплекса детерминант, источником которых является действительность конкретного человека, представленная в содержании реальной деятельности, в самой личности, в переживаемой здесь и сейчас реальности. Взаимодействие человека и жизненной среды происходит в конкретных жизненных ситуациях и является своеобразным пусковым механизмом для актуализации определенных личностных ресурсов. Психологические ресурсы актуализируются и проявляются во взаимодействии человека с жизненной средой, это происходит как непрерывный процесс пространственно-временного «развертывания» человека, представленного в содержании и направленности деятельности в реальных жизненных ситуациях, обеспечивающего соответствие образа жизни меняющемуся в процессе жизнедеятельности образу мира посредством трансформации ценностно-смысловой подсистемы личности.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что психологические ресурсы могут быть представлены как система способностей человека к устранению противоречий личности с жизненной средой, преодоления неблагоприятных жизненных обстоятельств посредством трансформации ценностно-смыслового измерения личности, задающего ее направленность и создающего основу для самореализации. Иначе говоря, психологические ресурсы выступают как системная, интегральная характеристика личности, которая обеспечивает личности возможность преодолевать трудные жизненные ситуации. Обозначенная характеристика актуализируется и проявляется в процессах самодетерминации личности. Поэтому весьма актуальным направлением в исследовании психологических ресурсов является изучение их структуры, механизмов функционирования, динамических характеристик, а также разработка исследовательских методик, адекватных содержанию исследуемой психической реальности.

Рецензенты:

Плугина М.И., д.псх.н., профессор, ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», г.Ставрополь;

Соловьева О.В., д.псх.н., профессор, ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», г.Ставрополь

Источник

Ресурсы здоровья

Наверное, каждый, кто задумывался о поддержании и укреплении своего здоровья, сталкивался с проблемой определиться, «куда бежать, за что хвататься». По большей части это связано с тем, что само понятие «здоровья» определено и проработано значительно хуже, чем понятие «болезнь». Известно, что правильная постановка вопроса содержит в себе большую часть решения.

Согласно уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Проблема этого определения в том, что оно не отвечает и даже не ставит вопрос о том, как достичь этого самого благополучия по всем указанным фронтам (повторюсь, проблема с определением здоровья на самом деле более значима, чем может показаться на первый взгляд).

Для эффективного управления здоровьем, удобно воспринимать это понятие как ресурс жизнеспособности, или еще можно сказать — ресурс работоспособности (в современном мире это аналог природной жизнеспособности). Далее удобно разбить этот обобщенный ресурс на отдельные ключевые категории, которые можно измерять и с которыми удобно работать:

— Питание: исходный ресурс, вещество и энергия, которые и позволяют организму существовать и функционировать. Оценить нутрицевтический статус (пищевой дневник, анализы) и адекватность затратам (ИМТ, процент жира, анализы) в большинстве случаев большого труда не составляет.

— Выносливость: один из первых физических параметров, убедительно связанных с уровнем здоровья, во многом благодаря создателю теста имени себя, товарищу Куперу. Измерить выносливость (МПК, VO2 max) также несложно, например, все тем же тестом Купера или альтернативными аналогами.

— Сила: в последние годы копится все больше доказательств, что силовые показатели также довольно плотно связаны с продолжительностью жизни и ее качеством.

— Подвижность: можно сказать, что это ресурс, позволяющий эффективно и безопасно применять силу и выносливость, за счет способности безопасно выполнять движения с достаточно большой амплитудой. Термин подвижность вместо гибкости (суммарная подвижность в суставах всего тела) я выбрал сознательно, т.к. в этом вопросе суммарная цепь не всегда позволяет заметить слабое звено. Измеряется при помощи специальных тестов.

— Привычки: ресурс автоматизации. Могут быть как положительными или полезными (способствующими экономии ресурсов и повышению безопасности — гигиенические привычки; рациональный режим дня, труда и отдыха), так и отрицательными или вредными (которые приводят к избыточным тратам ресурсов и просто наносят прямой вред — думаю, в представлении не нуждаются). На мой взгляд, именно в эту группу можно отнести и достаточное количество сна. Измерить можно при помощи подробного чек-листа с взвешенной оценкой для разных привычек.

— Психологический ресурс: все те характеристики психики, которые обеспечивают адаптивность человека и даже некоторый ее избыток, то самое ВОЗовское благополучие из определения «здоровья». Измеряется при помощи различных психологических тестов и опросников, а также при помощи объективных исследований, например, состояния вегетативной нервной системы, что косвенно свидетельствует и о положении дел в высшей нервной деятельности.

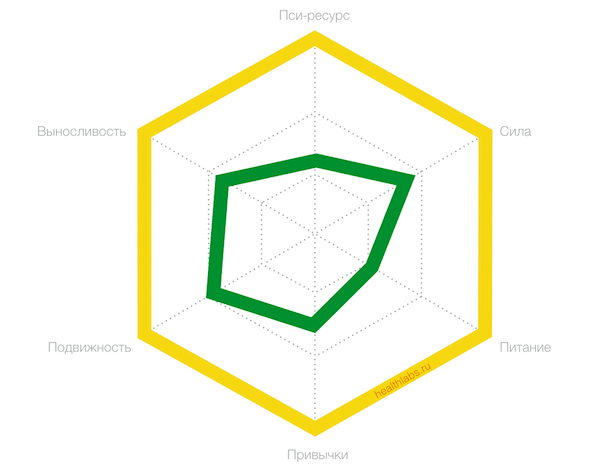

Если перечисленные категории объединить в единую диаграмму, можно получить карту или диаграмму ресурсов здоровья:

Каждый из ресурсов может быть оценен, скажем, по десятибальной шкале (и баллы эти будут отличаться, скажем, для спортсмена и работника умственного труда, оценивать необходимо в масштабе), а суммарное представление покажет общий уровень здоровья человека и слабые звенья, в первую очередь требующие коррекции.

Например, если провести оценку ресурсов ослабленного человека с хроническими болезнями, то картинка может выглядеть примерно так:

И здесь с чего не начинай повышать ресурсность, все даст заметную отдачу.

Например, пациенты тяжелыми с хроническими заболеваниями, как ревматоидный артрит, постоянно ощущают повышенную утомляемость в связи со своей болезнью. Это приводит к постепенному снижению их двигательной активности, ведь желание двигаться отсутствует и есть ожидание, что физические нагрузки будут утомлять еще больше.

Возникает порочный круг: хуже самочувствие — меньше движения — падение объективных показателей выносливости — еще хуже самочувствие — еще меньше движения и т.д. Если таким пациентам даже просто выдать шагомеры и провести небольшой ликбез о пользе движения, они начинают двигаться больше и в результате чувствуют себя лучше, снижается утомляемость.

С точки зрения упомянутых ресурсов, такие действия ведут к повышению физической работоспособности через увеличение выносливости, плюс психотерапевтический эффект за счет того, что проблема описывается, рационализируется и формируется позитивный настрой на ее улучшение.

Ну а многие (если не большинство) представители офисного планктона имеют примерно такую картину:

Это состояние называется третьим состоянием здоровья, между собственно здоровьем (или диагнозом «практически здоров») и болезнью. Самочувствие и работоспособность при этом хромают, но выявить конкретные патологии достаточно сложно (хотя при определенном упорстве нет здоровых, есть недообследованные)), на этом этапе еще не от чего лечить, поэтому врачи узких специальностей с такими жалобами часто поделать ничего не могут, нужно подождать манифестации болезней, чтобы было что лечить.

Правда есть и альтернатива — повышать ресурсы здоровья и выходить в «зеленую» область, тогда и риски проявления заболеваний снижаются или излечение происходит быстрее и полнее.

Планирование

Согласно Теории ограничения систем, суммарная прочность системы определяется ее самым слабым звеном. Карта ресурсов позволяет выявить слабое звено и направить усилия на его укрепление, что и дает наибольшую результативность. Таким образом, схема может использоваться как и популярные инструменты планирования, например, матрица Эйзенхауэра или SWOT-анализ.

Также схема поможет в самообразовании по данной теме: если есть сомнения, как правильно оценить свои ресурсы по той или иной линии, есть смысл уделить прицельное внимание ликбезу по данной теме. Так можно обеспечить и более гармоничное развитие, т.к. упор на какую-то одну тему (например, вы фанатеете от бега, качалки, или йоги) часто оставляет пробелы в остальных сферах.

Например, имея неплохие показатели в силе или выносливости люди часто не обеспечивают хорошую гибкость и качество (технику) движений, что впоследствии ведет к травмам и длительной реабилитации, в ходе которой те самые ресурсы, сила и выносливость, сильно снижаются. Или, наоборот, увлекаясь различными практиками гибкости и имея хорошую подвижность в суставах, но недостаток силы в мышцах, можно в результате получить все те же проблемы с опорно-двигательным аппаратом и потом заниматься реабилитацией. Притом, грабли, которые можно обойти, почти сразу видны, если знать куда смотреть.

Седьмой ресурс

Также следует учитывать, что помимо персональных ресурсов здоровья есть еще и такой ресурс, как социальное окружение (недаром в определении ВОЗ фигурирует не только физическое, психическое, но и социальное благополучие). Масса исследований подтверждают, что наше окружение сильно влияет на наши привычки и выбор стиля жизни, этот ресурс также следует учитывать.

Если есть желание менять свой образ жизни в сторону более здорового, стоит позаботиться о том, чтобы в вашем окружении было достаточно мотивированных людей, желательно с практическим опытом, можно подбирать круг общения даже с учетом отстающих звеньев, укрепляя свои позиции по нужным фронтам.

Надеюсь, тема окажется интересной и полезной, натолкнет на какие-то новые мысли или позволит взглянуть на вопрос системно:)

Источник