Прогнозирование основных показателей здоровья населения

Одна из важнейших проблем социального прогнозирования – прогноз качества здоровья населения (санологический прогноз), так как без информации об ожидаемом уровне здоровья всего населения и отдельных его групп весьма сложно проводить целенапрвленную социальную политику и развивать социально ориентированную экономику. Полированный ландшафтный камень тут.

Прогнозирование здоровья — предвидение, предсказание состояния здоровья населения в будущем по данным информации, которая имеется в настоящее время. Имеет большое значение для практики здравоохранения, расчетов потребности населения в различных видах медицинской помощи, для планирования сети лечебно-профилактических учреждений, подготовки кадров медработников, оценки эффективности мер санитарно-профилактического характера, планирования профилактических мероприятий, диспансеризации населения.

Санологический прогноз является обычно прогнозом – предупреждением. Благодаря такому прогнозу в реальном будущем возможно исследовать или исключить такие ситуации, которые крайне нежелательны или вообще недопустимы. На основе прогноза – предупреждения создаются программы действий и системы мероприятий для предотвращения возникновения негативных ситуаций при формировании в будущем общественного здоровья.

В основе работы над прогнозом здоровья населения лежат следующие принципы:

4. учет социальной стратификации общества;

5. использование результатов других прогнозов (экономического, демографического, экологического, технологического и др.);

6. оценка ретроспективной и современной санологической ситуации в стране и в отдельных ее регионах. [7,119]

Качество общественного здоровья непосредственно зависит от социально-экономических условий. Можно с полной уверенностью утверждать, что уровень здоровья населения служит самым точным, адекватным отражением качества жизни. Любые заметные изменения условий жизни очень быстро отражаются на качестве здоровья. Многие негативные проблемы общественного здоровья связаны преимущественно с социально-бытовыми и производственными факторами (низкие доходы населения, плохое качество питания и питьевой воды, недостаточная обеспеченность жильем, плохие условия труда, неудовлетворительная сфера обслуживания и организации досуга населения, алкоголизм, наркомания, деградация нравственных принципов, постоянный психоэмоциональный стресс и пр.)

Выделяют 4 основные группы критериев, по которым оценивается состояние здоровья населения:

1) показатели естественного движения населения (рождаемость, смертность общая и детская, средняя продолжительность жизни);

2) показатели распространенности и частоты возникновения отдельных заболеваний (инфекционных, неинфекционных, профессиональных, с временной утратой трудоспособности);

3) показатели стойкой утраты трудоспособности или инвалидности,

4) показатели физического развития (рост, масса тела, окружности грудной клетки и др.). [2]

Прогнозирование здоровья человека чаще всего ведется по 4 основным направлениям:

1) прогноз состояния здоровья практически здоровых людей перед воздействием на них неблагоприятных факторов (иногда экстремальных), что особенно актуально для авиационной, спортивной, космической медицины, а также медицинского обслуживания во вновь осваиваемых природных регионах;

2) прогноз возможности (риска) заболевания связанный с учетом воздействия вредных бытовых и производственных факторов с индивидуальными особенностями организма;

3) прогноз течения заболевания, включающий прогноз болезни вообще (как формы) и прогноз больного, т.е. течение болезни с учетом его индивидуальных особенностей;

4) прогноз исхода болезни, зависящий от правильности диагноза, раскрывающего сущность заболевания и позволяющего проводить обоснованное лечение.

В современном мире одновременно существует несколько сформировавшихся типов здоровья: примитивный, постпримитивный, близкий к современному западному (квазимодерный), современный, присущий экономически развитым странам (модерный) и ожидаемый в развитый странах в 21 веке (постмодерный). Каждый из них весьма специфичен, в наиболее ярком проявлении радикально отличается от других типов общественного здоровья. Для России в целом характерен квазимодерный тип здоровья населения, хотя в отдельных регионах сохранились элементы постпримитивного типа.[7,119]

Виртуальные сообщества и рекомендательные сервисы

Одной из главных тем изучения стоит тема – Виртуальные сообщества, и в ней одна из основных направленностей – это Виртуальные сообщества геймеров. С появление компьютерных игр, а позже и Интернета молодежь стала активно общаться в сети. К .

Методы социальной работы с молодежью.

Под методами понимаются способы, совокупность приемов и операций в социальной работе; способы достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи. .

Учреждения, социальные службы для безработицы и их семей. Функции социального работника

Очень часто безработным и их семьям требуется помощь. Однако это не означает низведение человека до роли опекаемого и потребителя государственных услуг. Главный принцип здесь — усиление позиций каждого человека. Имеется в виду возможность .

Источник

Статистика здоровья. Прогнозирование. Прогнозирование показателей здоровья методом экстраполяции по двум точкам.

Прогнозирование – процесс разработки прогнозов (определения тенденций развития каких-либо явлений в будущем) на основе анализа ретроспективных данных.

Всякий процесс разработки прогнозов имеет конкретную цель, объект, временный период, и осуществляется он на основе определенных методов.

Целью прогнозирования является определение свойств и состояния объектов в будущем, а также перспектив развития того или иного явления.

Объектом прогнозирования может быть здоровье населения в целом, отдельные его характеристики (рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалидность, численность населения и др.).

По времени различают краткосрочное (до 3 лет), среднесрочное (до 10 лет) и долгосрочное (свыше 10 лет) прогнозирование.

Методы прогнозирования можно условно разделить на несколько групп: 1) экстраполяция, 2) экспертные оценки, 3) математическое моделирование, 4) комбинированные методы.

Методы экстраполяции – основные в прогнозировании здоровья населения. Они базируются на изучении явления в течение ряда предыдущих лет с последующим логическим продолжением изучения тенденции их изменений на прогнозируемый период. В основе их использования лежит предположение о неизменности влияющих факторов в прошлом на изучаемый процесс в будущем и о сохранении в перспективе предшествующих тенденций. Применение данного метода дает хорошие результаты при анализе явления в динамике (по данным динамических рядов).

Используя чаще всего регрессивный аппарат, можно подобрать соответствующие уравнения для описания наметившейся тенденции (параболы первого, второго порядка и т.д.) и пролонгировать ее.

Метод экстраполяции дает хорошие результаты при прогнозировании на сравнительно небольшой период времени. Чем больше период, на который дается прогноз, тем меньше уверенность в его достоверности, поскольку предшествующие тенденции со временем меняются.

Экспертные методы основаны на применении опыта и интуиции отдельных специалистов-экспертов или их групп. Эти методы используются при долгосрочном прогнозировании, что требует длительной работы квалифицированных специалистов, соответствующих анкет, таблиц, опросников, дополнительных информационных материалов. Эксперты оценивают возможность управления данной проблемой и вклад каждого из факторов в ее решение. Часто данные методы применяют в сочетании с другими методами.

Метод моделирования предполагают построение логических и математических моделей в отношении прогнозируемого явления. Логические модели основываются на построении моделей аналогов и на использовании исторического опыта. Математические прогнозы базируются на математических моделях, в результате изучения влияния многих факторов на прогнозируемое явление.

Методика прогнозирования показателей здоровья населения с использованием метода экстраполяции

Экстраполяция – это процесс прогноза события на основе анализа показателей предыдущих лет.

Этот метод может использоваться при наличии данных об уровне явления за два года, в этом случае прогноз носит ориентировочный характер. Более точный прогноз возможен при использовании экстраполяции на основе сведений об уровнях явления, полученных в результате анализа его в процессе развития (по данным динамического ряда).

Применение метода экстраполяции при прогнозировании уровней заболеваемости по двум точкам

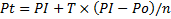

Для прогнозирования уровней заболеваемости по двум точкам используется следующая формула:

PI – показатель заболеваемости за предыдущий год (наиболее близкий к прогнозируемому)

Pt – прогнозируемый уровень заболеваемости

T – период получения последнего результата и годом прогнозирования

Po – показатель заболеваемости за предыдущий год (за более ранний год)

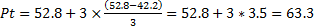

Например, уровень заболеваемости населения туберкулезом (на 100000) в 1998-2005 гг. составили: 1998 г. –29,8; 1999 г. –30,9; 2000 г. – 33,6;2001 г. –37,0; 2002 г. –42,2; 2003 г. –43,9; 2004 г. –48,9; 2005 г. –52,8. Следует определить прогнозируемый уровень заболеваемости туберкулезом на 2008 г. на основании данных заболеваемости 2002 и 2005 гг.

Прогнозируемый уровень заболеваемости туберкулезом в 2008 г. составляет 63,3 на 100 000 населения.

Информация из других источников:

Прогнозирование (экстраполяция) – это определение будущих размеров экономического явления.

Прогнозирование тесно связано с планированием и является необходимой методологической и информационной основой для разработки планов и программ.

Использование прогнозирования и планирования как стратегического направления в управлении и экономике здравоохранения позволяет увязывать замысел реформ здравоохранения с реальным воплощением их в жизнь.

Человеку свойственно желание заглянуть в будущее. Это обусловлено тем, что вся наша жизнь связана с выбором решений, а правильный выбор нельзя сделать, не предвидя всех его желательных и нежелательных последствий. Будущее во многом становится предсказуемым, если правильно и полно учитываются сложившаяся ситуация, факторы и тенденции, способствующие ее изменению в перспективе. Видение перспектив и способность предугадывать события позволяют своевременно принимать превентивные меры и избегать нежелательных результатов.

Сознательно или подсознательно человек прогнозирует последствия своих действий, разрабатывает сценарии развития событий, строит для себя модель будущего. Роль прогнозирования неизменно возрастает в связи с ускорением научно-технического прогресса, усложнением задач управления, переходом здравоохранения на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

Прогнозирование по своей сути означает предвидение и основано на познании законов природы, общества, человеческого мышления. В зависимости от степени конкретизации и характера воздействия на ход исследуемых процессов (объектов) различают гипотезу и прогноз.

Гипотеза — научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений.

Прогноз — комплекс аргументированных предположений (выраженных в качественной и количественной формах) относительно будущих параметров системы.

Прогноз по сравнению с гипотезой более определен и достоверен, имеет качественные и количественные параметры. В то же время прогноз вероятностен и многовариантен, что обусловлено наличием неопределенностей в отображаемой им в будущем действительности. Поэтому прогноз, не определяя параметры развития системы с абсолютной точностью, раскрывает возможные альтернативы, положительные и отрицательные тенденции, противоречия и условия, при которых обеспечивается решение поставленных задач. Он может

иметь несколько вариантов в зависимости от вероятностного воздействия различных факторов.

Поскольку прогноз строится на вероятностном развитии событий, он может иметь несколько сценариев:оптимистический, пессимистический, реалистический. Сценарий устанавливает логическую последовательность событий, имеет системный характер и учитывает факторы, позволяющие достичь поставленных целей.

Прогнозы в здравоохранении могут разрабатываться по следующим основным направлениям:

прогноз здоровья населения;

прогноз развития отдельных видов медицинской помощи, специализированных служб;

прогнозы финансово-хозяйственной деятельности системы здравоохранения и др.

Источник

Основы прогнозирования общественного здоровья и здравоохранения

Сознательно или подсознательно человек прогнозирует последствия своих действий, разрабатывает сценарии развития событий, строит для себя модель будущего. Роль прогнозирования неизменно возрастает в связи с ускорением научно-технического прогресса, усложнением задач управления, переходом здравоохранения на систему бюджетирования, ориентированного на результат.

Прогнозирование по своей сути означает предвидение и основано на познании законов природы, общества, человеческого мышления. В зависимости от степени конкретизации и характера воздействия на ход исследуемых процессов (объектов) различают гипотезу и прогноз.

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений.

Прогноз– комплекс аргументированных предположений (выраженных в качественной и количественной формах) относительно будущих параметров системы.

Прогноз, по сравнению с гипотезой, более определен и достоверен, имеет качественные и количественные параметры. В то же время прогноз вероятностен и многовариантен, что обусловлено наличием неопределенностей в отображаемой им в будущем действительности. Поэтому прогноз, не определяя параметры развития системы с абсолютной точностью, раскрывает возможные альтернативы, положительные и отрицательные тенденции, противоречия и условия, при которых обеспечивается решение поставленных задач. Он может иметь несколько вариантов в зависимости от вероятностного воздействия различных факторов.

Поскольку прогноз строится на вероятностном развитии событий, то он может иметь несколько сценариев: оптимистический, пессимистический, реалистический. Сценарий устанавливает логическую последовательность событий, имеет системный характер и учитывает факторы, позволяющие достичь поставленных целей.

Прогнозы в здравоохранении могут разрабатываться по следующим основным направлениям:

- прогнозы здоровья населения;

- прогнозы развития отдельных видов медицинской помощи, специализированных служб;

- прогнозы финансово-хозяйственной деятельности системы здравоохранения и др.

Хотя такие прогнозы и разрабатываются для отдельных служб, они между собой взаимосвязаны. На их основе должен разрабатываться прогноз развития системы здравоохранения в целом, который, в свою очередь, должен стать составной частью прогноза социально-экономического развития страны.

В Российской Федерации прогнозы социально-экономического развития разрабатываются на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. В здравоохранении в зависимости от поставленных задач выделяют следующие формы прогнозов:

В здравоохранении прогнозирование является важнейшей функцией управления, так как ценой ошибок в принятии управленческого решения может быть здоровье и даже жизнь десятков и сотен тысяч людей.

Планирование в здравоохранении

Планирование в здравоохранении– это процесс определения необходимых ресурсов и механизма эффективного их использования для решения задач повышения качества и доступности медицинской помощи, достижения конкретных показателей здоровья населения. Планирование в системе здравоохранения Российской Федерации должно строиться на единых принципах и методических подходах, имея главной целью реализацию конституционных прав граждан на охрану здоровья.

Принципы планирования в здравоохранении

На современном этапе основными принципами планирования в здравоохранении являются:

- системный подход;

- сочетание отраслевого и территориального планирования;

- выделение приоритетных направлений;

- директивность планов;

- единство методических подходов к планированию на всех уровнях управления системой здравоохранения;

- обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государственного, муниципального, частного.

Системный подход. Сущность его состоит в том, что каждый объект, согласно теории управления, должен рассматриваться как большая и сложная система и, одновременно, как элемент более общей системы. Системный подход в управлении здравоохранением – это подход, при котором система здравоохранения рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов (входящих в нее организаций здравоохранения), имеющая вход (ресурсы), выход (цель), взаимосвязь с внешней средой (коммуникации).

Говоря о системном подходе в планировании здравоохранения, можно говорить о некотором способе организации действий на этапе разработки планов с целью выявления закономерностей и взаимосвязей в системе здравоохранения, а также методов более эффективного использования ресурсов для достижения поставленных целей.

Сочетание отраслевого и территориального планирования. Суть этого принципа состоит в том, что план развития здравоохранения (как отрасли) является частью общего плана социально-экономического развития субъекта РФ, муниципальных образований. Он должен быть связан с общим планом единством целей и задач, поэтому составляется с учетом перспектив, прежде всего, таких отраслей как культура, образование, наука, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, физическая культура, социальное обеспечение, сельское хозяйство, строительство и др. Взаимосвязь этих планов достигается на основе статистических показателей, утвержденных соответствующим Указом Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Выделение приоритетных направлений. Принцип является особенно значимым для разработки планов в условиях ограниченных ресурсов, так как предполагает необходимость концентрации имеющихся ресурсов в приоритетных направлениях для достижения конкретных результатов. Реализация этого принципа позволяет достигать максимальных результатов с наименьшими затратами. Принцип выделения приоритетных направлений преимущественно используется для разработки целевых медико-социальных программ, касающихся, например, охраны здоровья матери и ребенка, профилактики, диагностики, лечения социально значимых заболеваний, снижения смертности населения трудоспособного возраста и др.

Профилактическое направление является главным приоритетом в деятельности системы здравоохранения Российской Федерации.

Директивность планов. Принцип предполагает, что план, утвержденный на вышестоящем уровне, по своим основным показателям является обязательным для исполнения на нижестоящих уровнях управления. В то же время этот план является базовым (рамочным), поэтому не исключает возможность внесения в него необходимых корректив и дополнений с учетом региональных особенностей здоровья населения и системы здравоохранения. Например, на федеральном уровне утверждается Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее Программа), на ее основе в субъектах РФ утверждаются территориальные Программы, в рамках которых в муниципальных образованиях разрабатываются муниципальные задания.

Единство методических подходов к планированию на всех уровнях управления системой здравоохранения. Принцип реализуется, прежде всего, в разработке единых методических подходов для установления нормативов материальных, финансовых, трудовых ресурсов для возмещения затрат на оказание тех или иных видов медицинской помощи с учетом региональных особенностей здоровья населения и функционирующей системы здравоохранения. Этому принципу необходимо также следовать при разработке статистических показателей для оценки эффективности использования ресурсов.

В итоге, все это должно обеспечить одинаковые условия, качество и доступность медицинской помощи населению, проживающего в различных регионах Российской Федерации, в соответствии со стандартами, установленными на федеральном уровне. Например, затраты на проведение операции по поводу острого аппендицита в Республике Саха (Якутия) и Новгородской области будут разные. Это связано с влиянием таких факторов, как районные коэффициенты, транспортные расходы, действующая система оплаты труда и др. В то же время, условия и качество оказания медицинской помощи должны быть одинаковы.

Обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государственного, муниципального, частного. Принцип действует в условиях формирования рыночных отношений в здравоохранении. С одной стороны, органы управления здравоохранением при разработке планов должны, в первую очередь, предусматривать развитие государственного и муниципального секторов здравоохранения для обеспечения населения бесплатной медицинской помощью. С другой стороны, – в рамках законодательства, регламентирующего лицензирование медицинской деятельности, создавать условия для формирования частного сектора здравоохранения. При этом работа по развитию этих секторов должна идти параллельно, сбалансированно, с обеспечением конституционных прав граждан на получение гарантированной (бесплатной) медицинской помощи.

Виды планирования в здравоохранении

С учетом политической и социально-экономической ситуации в стране, приоритетов и поставленных задач в области охраны здоровья населения выделяют следующие виды планирования в здравоохранении:

Стратегическое планированиеопределяет цели, задачи, приоритеты, ресурсы, прогнозируемые результаты деятельности системы здравоохранения в целом и отдельных медицинских организаций на перспективу 10 и более лет.

Стратегическое планирование осуществляется на двух уровнях управления: федеральном и субъекта Российской Федерации.

Стратегическое планирование на федеральном уровне. Министерство здравоохранения и социального развития РФ разрабатывает и утверждает:

- стратегические цели, задачи и приоритеты развития здравоохранения Российской Федерации;

- прогнозируемые показатели состояния здоровья населения и деятельности системы здравоохранения;

- федеральные нормативы, стандарты и методику их разработки с учетом региональных особенностей субъектов Российской Федерации;

- федеральные целевые медико-социальные программы.

Стратегическое планирование на уровне субъектов Российской Федерации.Задачей органов управления здравоохранением субъектов РФ является разработка стратегических планов формирования эффективной системы оказания населению территории доступной медицинской помощи на перспективу 10 и более лет. Эта работа осуществляется на основе индикаторов (показателей), устанавливаемых на федеральном уровне с учетом региональных особенностей состояния здоровья и действующей системы здравоохранения.

Разработка стратегических планов на уровне субъекта РФ предусматривает следующие этапы:

- анализ и прогноз состояния здоровья населения субъекта РФ на расчетный период;

- определение цели, задач и приоритетов развития здравоохранения на расчетный период;

- расчет прогнозируемых показателей деятельности системы здравоохранения субъекта РФ;

- разработка и утверждение региональных нормативов для планирования развития системы здравоохранения субъекта РФ;

- определение необходимых для достижения поставленных целей и задач ресурсов, источников их получения;

- разработка и утверждение планов и целевых медико-социальных программ развития системы здравоохранения субъекта РФ.

Перспективное планированиепредусматриваетразработку планов и программ развития здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в рамках утвержденных стратегических планов, как правило, на 3-5 лет. Методология составления этих планов и программ в здравоохранении муниципальных образований должна в целом соответствовать подходам перспективного планирования на уровне субъекта Российской Федерации, но при этом учитывать имеющиеся особенности социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов.

Текущее планирование предусматривает разработку ежегодных планов и программ деятельности системы здравоохранения субъектов РФ, муниципальных образований и конкретных организаций здравоохранения в соответствии с перспективными планами и программами, утвержденными на уровне субъекта РФ и муниципального образования.

Методы планирования в здравоохранении

В теории управления здравоохранением используются многие методы планирования: аналитический, нормативный, балансовый, экономико-математический, организационного эксперимента и др. В практическом здравоохранении в основном применяют следующие три метода: аналитический; нормативный; балансовый.

Аналитический метод – планирование на основании изучения показателей здоровья населения и результатов деятельности медицинских учреждений (показатели медико-демографических процессов, заболеваемости, инвалидности, физического здоровья, показатели обеспеченности кадрами, объемов амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, нагрузки медицинского персонала, качества медицинской помощи и др.).

Аналитический метод используется для оценки исходного и достигнутого уровней при составлении плана и анализе его выполнения. С помощью аналитического метода рассчитываются необходимые объемы амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, обеспеченность населения медицинскими кадрами, нагрузка медицинского персонала и др.

За основу норматива при определении потребности населения во всех видах амбулаторно-поликлинической помощи берут плановое число посещений поликлиники на одного жителя в год.

Чтобы рассчитать необходимое число врачей для амбулаторно-поликлинической помощи используют формулу:

где: В – необходимое число врачей; Л – норматив посещений на 1 человека в год; Н – общая численность населения.

Ф=А × В × Г,

где Ф – функция врачебной должности врача, ведущего только амбулаторный прием в поликлинике; А – нагрузка врача на 1 час работы; В – число часов работы врача в день; Г – число рабочих дней в году.

Для врачей, ведущих амбулаторный прием в поликлинике и обслуживающих вызовы на дом, функция врачебной должности рассчитывается по следующей формуле:

Ф = [(А × В)+(С × Д)] × Г,

где А – нагрузка на 1 час приема врача в поликлинике; В – число часов работы врача на приеме в поликлинике; С – нагрузка врача на 1 час обслуживания пациентов на дому; Д – число часов работы врача по обслуживанию пациентов на дому; Г – число рабочих дней в году.

Аналитический метод расчета необходимого числа врачей для амбулаторно-поликлинической помощи населению применяется для перспективного планирования амбулаторно-поликлинических учреждений для территории, на которой известно общее количество населения (детей и взрослого населения вместе), которое будет там проживать. После заселения данной территории поликлиники проводят точную перепись приписанного населения и, исходя из штатных нормативов медицинского персонала нормативным методом, определяется необходимое число ставок врачей.

При планировании стационарной помощи сначала формируется сеть больничных учреждений, а затем рассчитываются кадры. За основу норматива при определении потребности населения в стационарной помощи аналитическим методом принято брать уровень госпитализации на 1000 жителей.

Потребность населения в стационарной помощи в целом и по отдельным специальностям определяется по формуле И.И. Розенфельда:

где: К – необходимое число коек; Н – численность населения; Р – уровень госпитализации; П – среднее число дней пребывания больного на койке; Д – среднее число дней работы койки в году.

В зависимости от числа специализированных коек в районе формируется сеть стационарных учреждений. На основании действующих штатных нормативов рассчитывается необходимое число должностей различных групп персонала для стационаров.

Нормативный методиспользуется в стратегическом, перспективном и текущем планировании на основе утвержденных нормативов.

Норматив –расчетная величина затрат материальных, финансовых, временных и других ресурсов, применяемая при нормировании труда, планировании производственной и хозяйственной деятельности.

Нормативы разрабатываются и утверждаются МЗиСР РФ или другими уполномоченными органами исполнительной власти.

По своей сути норматив – это количественная мера затрат финансовых, материальных, временных и других видов ресурсов, необходимых для оказания определенного объема медицинских услуг соответствующего качества.

Классификация нормативов по видам ресурсов:

- материальные, устанавливающие уровень затрат в натуральном выражении (расход энергоносителя на 1 м 3 отапливаемых помещений, количество комплектов белья на 1 больного или 1 койку, расход продуктов питания на 1 койко-день и др.);

- финансовые, устанавливающие уровень затрат в денежном выражении (расход финансовых средств на лекарственные препараты на 1 койко-день, подушевое финансирование, расход финансовых средств на 1 койко-день в отделениях различного профиля и др.);

- временные, устанавливающие уровень затрат во времени (норматив времени выезда бригады скорой медицинской помощи, норматив среднечасовой нагрузки врачей отдельных специальностей на амбулаторно-поликлиническом приеме и др.).

Использование нормативов в планировании здравоохранения является неотъемлемой частью механизма государственного регулирования в условиях рыночной экономики.

Балансовый методявляется одним из основных методов планирования в здравоохранении и позволяет увязывать потребности населения в тех или иных видах медицинской помощи с их ресурсным обеспечением. С помощью балансового метода вскрываются диспропорции в развитии отдельных видов медицинской помощи, например, амбулаторно-поликлинической и стационарной, определяются оптимальные соотношения между соответствующими разделами комплексного плана развития здравоохранения, выявляются резервы, устанавливается макроэкономическое равновесие здравоохранения с другими отраслями.

В практике планирования здравоохранения используют следующие системы балансов:

- натуральные (материальные);

- стоимостные (денежные);

- трудовые (кадровые);

- межотраслевые (например, баланс потребности в работниках здравоохранения и возможностью их подготовки в системе медицинского образования).

В сложившейся практике планирования здравоохранения аналитический, нормативный и балансовый методы, как правило, используют вместе, дополняя один другим.

Планирование и расходование финансовых средств организациями здравоохранения

Планирование потребности в финансовых средствах организаций здравоохранения осуществляется на основании составляемых смет. Первоначально сметы составляются на уровне конкретной организации здравоохранения, затем разрабатываются сводные проектные сметы расходов на здравоохранение как составная часть проекта соответствующего бюджета.

В основу построения индивидуальных смет расходов организации здравоохранения закладываются статистические нормативные показатели, характеризующие объем деятельности подразделений данной организации, в виде оперативно-сетевых показателей: среднегодового количества больничных коек, койко-дней, числа должностей медицинского и административно-хозяйственного персонала, количества поликлинических посещений, выездов скорой медицинской помощи и др.

Расходование финансовых средств организациями здравоохранения производится на основании бюджетных смет.

Бюджетная смета – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджета соответствующего уровня лимиты бюджетных обязательств в бюджетных учреждениях. Существуют общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения, которая утверждается главным распорядителем средств бюджета (Министром здравоохранения и социального развития РФ, руководителем органа управления здравоохранением субъекта РФ, главным врачом учреждения здравоохранения).

Смета бюджетополучателя (подведомственного учреждения) составляется на основании разработанных и установленных главным распорядителем средств бюджета на соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных лимитов бюджетных обязательств. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы.

На основе представленных смет учреждений здравоохранения, главным распорядителем бюджетных средств составляется сводная бюджетная роспись в разрезе распорядителей и получателей. На основании бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств формируется кассовый план по расходам бюджета, под которым понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году. Он представляется как документ с поквартальной детализацией.

В бюджетных учреждениях здравоохранения предусматриваются следующие виды расходов:

- заработная плата;

- командировочные расходы;

- расходы на материальное обеспечение учреждений;

- расходы на медикаменты и расходные материалы;

- расходы на питание пациентов;

- расходы на приобретение оборудования;

- затраты на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;

- расходы на содержание имущества;

- оплата коммунальных услуг, электроэнергии и др.

Ранее в бюджетной классификации финансирование и расходы учреждений осуществлялись по одному разделу «Здравоохранение». С 1 января 2008 г. расходы осуществляются по подразделам: «Стационарная медицинская помощь», «Амбулаторная помощь», «Скорая медицинская помощь» и т.д.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Источник