Презентация на тему Профессиональное здоровье спасателя

Презентация на тему Профессиональное здоровье спасателя, предмет презентации: Философия. Этот материал содержит 18 слайдов. Красочные слайды и илюстрации помогут Вам заинтересовать свою аудиторию. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций ThePresentation.ru в закладки!

Слайды и текст этой презентации

М Е Т О Д И Ч Е С К А Я Р А З Р А Б О Т К А

для проведения группового занятия

в рамках цикла подготовки спасателей 3 класса

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ СПАСАТЕЛЯ

Санкт- Петербургский учебно- методический центр

по ГО, ЧС и ПБ

Сформировать представление о профессиональном здоровье как условии, обеспечивающем необходимое качество профессиональной деятельности

Провести самооценку актуального уровня профессионального здоровья у слушателей

Обозначить направления собственного профессионального развития во временной перспективе

Место проведения занятия: учебная аудитория УМЦ ГОЧС и ПБ

Понятие профессионального здоровья

Профессиональное развитие и его этапы

Профессионально-важные качества спасателя

Профессиограмма и психограмма спасателя

Пономаренко В. А. Психология жизни и труда летчика. – М., Воениздат, 1992.

Психологический отбор кандидатов на службу в ГПС МЧС России. – М.: ВНИИПО, 2003. – 148с.

Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных / Под общей ред. Ю. С. Шойгу. М.: Смысл, 2007.

Учебно-методический комплекс по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации спасателей в части психологической. – ГУ ЦЭПП МЧС России, М., 2010.

Шленков А. В. Психологическое обеспечение профессиональной подготовки сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России. Дисс. На соиск. Ученой степени доктора псих. Наук. — СПб.: 2009.

Первый учебный вопрос ПОНЯТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

это процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического, психического и эмоционального благополучия, обеспечивающих высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие и максимальную длительность жизни

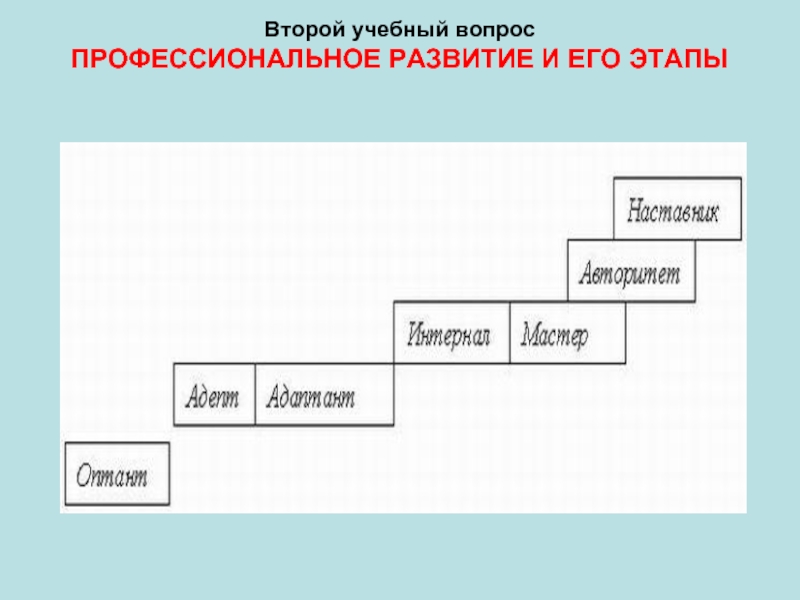

Второй учебный вопрос ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО ЭТАПЫ

Второй учебный вопрос ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО ЭТАПЫ

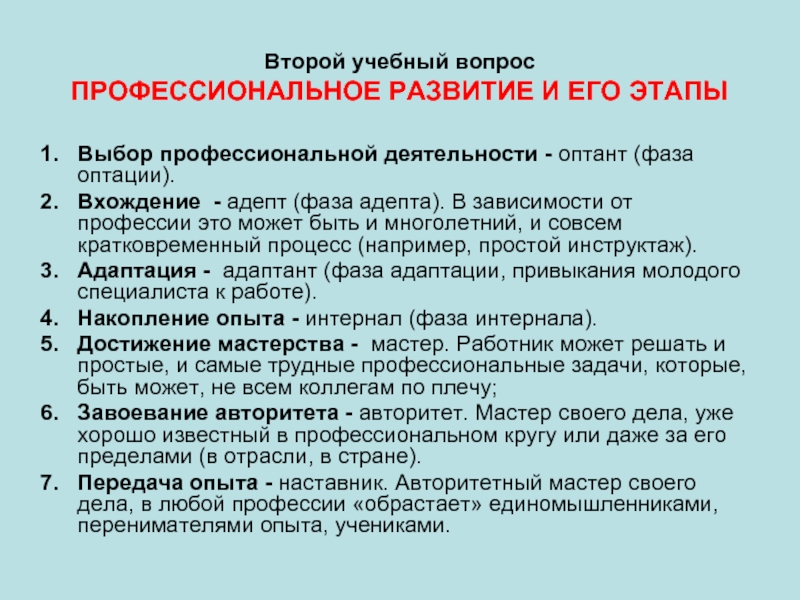

Выбор профессиональной деятельности — оптант (фаза оптации).

Вхождение — адепт (фаза адепта). В зависимости от профессии это может быть и многолетний, и совсем кратковременный процесс (например, простой инструктаж).

Адаптация — адаптант (фаза адаптации, привыкания молодого специалиста к работе).

Накопление опыта — интернал (фаза интернала).

Достижение мастерства — мастер. Работник может решать и простые, и самые трудные профессиональные задачи, которые, быть может, не всем коллегам по плечу;

Завоевание авторитета — авторитет. Мастер своего дела, уже хорошо известный в профессиональном кругу или даже за его пределами (в отрасли, в стране).

Передача опыта — наставник. Авторитетный мастер своего дела, в любой профессии «обрастает» единомышленниками, перенимателями опыта, учениками.

Второй учебный вопрос ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ЕГО ЭТАПЫ

Сформулируйте для себя каких целей в работе вы хотите достичь через год?

Через три года?

Через 10 лет?

К пенсии? (Точнее, к моменту ухода с работы)

Третий учебный вопрос Профессионально-важные качества спасателя

Профессионально важные качества (ПВК) — это индивидуально-психологические качества и свойства личности, определяющие возможность успешного выполнения профессиональной деятельности

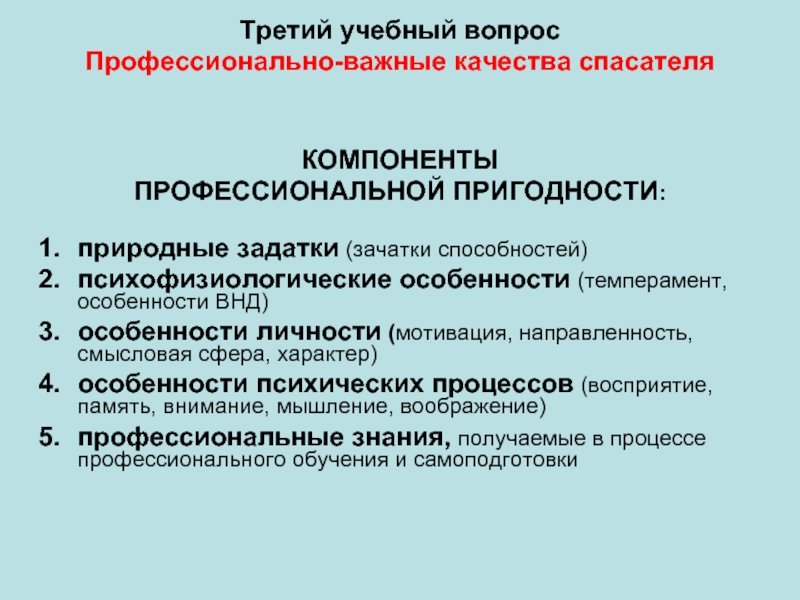

Третий учебный вопрос Профессионально-важные качества спасателя

КОМПОНЕНТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ:

природные задатки (зачатки способностей)

психофизиологические особенности (темперамент, особенности ВНД)

особенности личности (мотивация, направленность, смысловая сфера, характер)

особенности психических процессов (восприятие, память, внимание, мышление, воображение)

профессиональные знания, получаемые в процессе профессионального обучения и самоподготовки

Характеристики типов темперамента

Иерархия потребностей (А. Маслоу)

Формы психических процессов

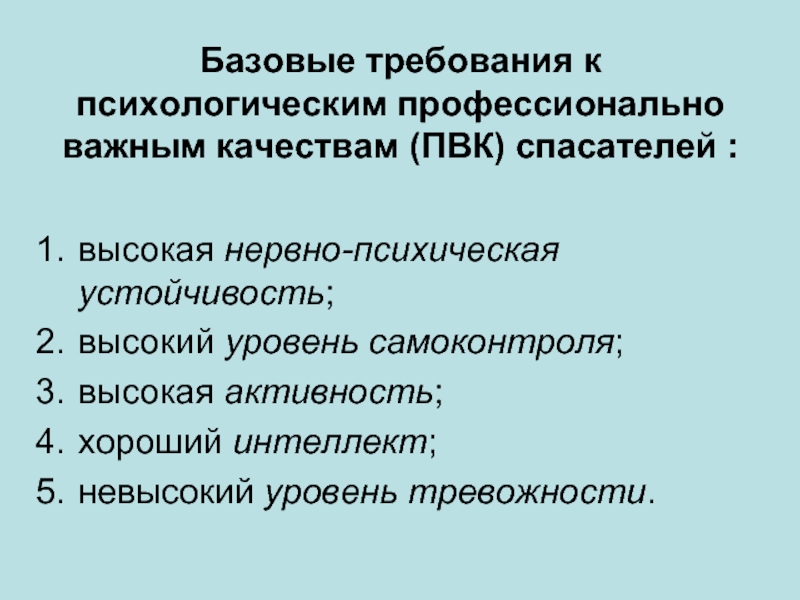

Базовые требования к психологическим профессионально важным качествам (ПВК) спасателей :

высокая нервно-психическая устойчивость;

высокий уровень самоконтроля;

высокая активность;

хороший интеллект;

невысокий уровень тревожности.

Четвертый учебный вопрос Профессиограмма и психограмма спасателя

Профессиограмма — требования, предъявляемые профессией к психологическим и физиологическим качествам человека.

Психограмма – часть профессиограммы, которая составляется в результате анализа психологической структуры деятельности.

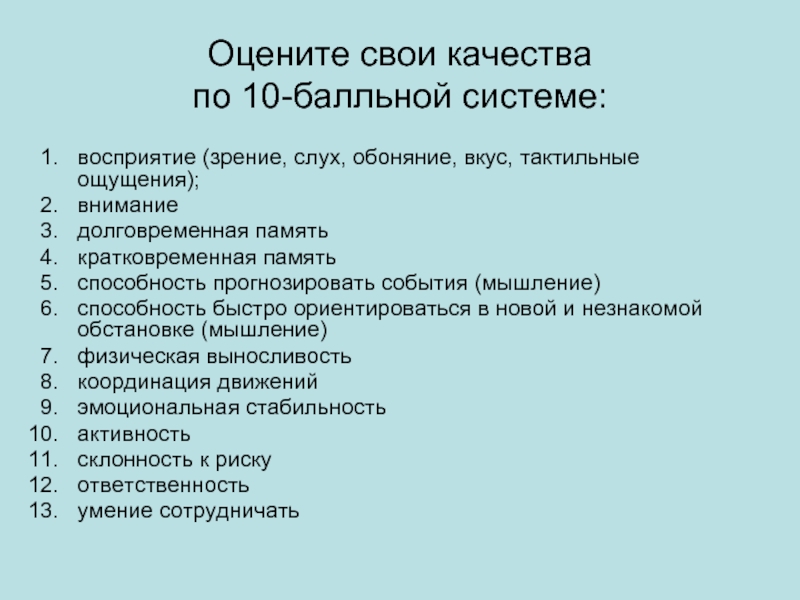

Оцените свои качества по 10-балльной системе:

восприятие (зрение, слух, обоняние, вкус, тактильные ощущения);

внимание

долговременная память

кратковременная память

способность прогнозировать события (мышление)

способность быстро ориентироваться в новой и незнакомой обстановке (мышление)

физическая выносливость

координация движений

эмоциональная стабильность

активность

склонность к риску

ответственность

умение сотрудничать

Источник

Лекция для спасателей. «Профессиональное здоровье. Профессионально важные качества. Дезадаптивные психические состояния.»

специалист в области арт-терапии

Тема 1.3. Профессиональное здоровье.

Профессионально важные качества.

Профессиональная идентификация.

Профессиональная деструкция.

Дезадаптивные психические состояния.

Профессиональное здоровье понимается как «процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического, психического и эмоционального благополучия, обеспечивающих высокую надежность профессиональной деятельности, профессиональное долголетие и максимальную длительность жизни». Приведенное определение предполагает комплексное рассмотрение человека как субъекта собственной деятельности, не ограничиваясь только сферой трудовой деятельности.

Надежность профессиональной деятельности, понимаемая как вероятность выполнения профессиональных задач с требуемым качеством и в заданных условиях, обусловлена функциональным состоянием специалиста. Функциональное состояние человека определяется с точки зрения эффективности выполняемой им деятельности по критериям надежности и внутренней цены деятельности. Функциональное состояние обусловлено функциональными резервами – комплексом личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности с заданной надежностью, так называемых профессионально важных качеств. В свою очередь уровень сформированности профессионально важных качеств зависит, в том числе, и от состояния физического и психологического здоровья, а также от особенностей прохождения этапа профессиональной подготовки.

Обследование кандидатов для обучения по специальности «спасатель» может проводиться как групповой, так и в индивидуальной форме. На первом этапе исследуется общий уровень развития познавательных психических процессов и индивидуальных психологических особенностей личности. На втором этапе исследуются функциональное состояние кардиореспираторной системы, биохимического исследования крови, оценки костно-мышечной системы и общего физического развития.

При подготовке спасателя необходимо учитывать, что он должен быть универсальным специалистом с разносторонне развитыми способностями. В нем должны сочетаться профессиональные качества альпиниста, пожарного, парашютиста, пловца, акробата, механика, фельдшера.

Условно можно выделить 3 вида психологической подготовки спасателей: общую, специальную и целевую.

Общая подготовка связана с постоянным совершенствованием профилактических знаний и навыков. В борьбе со страхом, стрессами, паникой действует правило: лучше профилактика, чем лечение.

Специальная психологическая подготовка спасателей осуществляется в процессе выполнения специальных тренировок, проведения учений в условиях сложной напряженной обстановки на море и водных бассейнах и обеспечивает формирование у спасателей уверенности правильности своих действий, стойкости и физической выносливости.

Основным содержанием целевой психологической подготовки является деятельность органов управления и командиров всех степеней, она направляется на повышение психической активности и работоспособности личного состава, на поддержание должного настроя, повышение адаптационных возможностей человека. Такая подготовка предусматривает:

— безукоризненные, разумные, уверенные действия командира, его личный пример в соблюдении необходимых требований;

— воспитание у подчиненных адекватного восприятия опасности и неукоснительного соблюдения мер безопасности;

— строгий профессиональный отбор;

— самовнушение и настрой на выполнение спасательных работ в экстремальных условиях.

Целевая психологическая подготовка должна обеспечивать формирование у спасателей следующих качеств.

1. Высокая эмоциональная устойчивость, активность, реалистичное отношение к жизни, способность к адаптации в неблагоприятных условиях; мотивация действий на помощь другому.

2. Способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, не теряя при этом производительности.

3. Способность избавляться от чувства страха и тревоги;

4. Психологическая совместимость, умение эффективно участвовать в коллективных действиях.

Страх за собственное здоровье и жизнь, как механизм психической защиты, состояние естественное, нормальное для всех. И, однако, спасатели должны рассматривать его как фактор, обостряющий чувства, мобилизующий резервы организма и увеличивающий человеческие силы. Страх можно побороть следующим образом. Заняв удобное положение, позволяющее расслабиться и обрести спокойствие; глубоко и спокойно дышать; сосредоточиться только на ближайших делах; осмотреть все, что окружает; говорить с самим собой и с коллегами по работе, чтобы обрести уверенность; планировать свои действия. Важно не дать страху превысить определенный уровень, после которого он демобилизует человека.

Результаты свидетельствуют о развитии у спасателей состояний психического стресса и утомления, причем у последних выражено в несколько большей степени. У многих обследованных отмечалось снижение работоспособности (54%), повышенная утомляемость (51%), боль и тяжесть в мышцах (42%). У остальных — симптомы психического стресса, изменения настроения (повышенная раздражительность, колебания настроения и сниженное настроение) (от 35 до 61%), нарушения сна (42%), формирование чувства вины (39%), неприятные навязчивые мысли (27%) и преследующие видения с картинами жертв и разрушений (12%). При пролонгированном обследовании признаки психического стресса (главным образом, депрессивные и обсессивные проявления) наблюдались на протяжении значительно большего времени, в течение 3-4 месяцев. Индивидуальные психологические особенности личности проявились в большем по сравнению с контрольной группой (студентами) уровне интервальности и интрапунктивности.

Материалы исследований показывают, что после серьезных психоэмоциональных и физических нагрузок во время спасательных работ, приводящих к развитию неблагоприятных психических состояний, крайне важно провести адекватные реабилитационные мероприятия.

Большинство спасателей в качестве самореабилитации используют, по их словам., доступные им приемы отдыха и восстановления: 83% — предпочитает провести время в кругу семьи, 92% — просто хорошенько выспаться, 75% — не против посмотреть хороший фильм, почитать книгу (в анкете допускался выбор нескольких вариантов). Только два человека из обследуемых хотели бы посвятить время переподготовке или заняться другим видом деятельности, что можно с полным основанием отнести к парадоксу.

Таким образом, в результате обследования установлено, что после спасательных работ у спасателей развиваются состояния утомления и психического стресса. Однако выраженность неблагоприятных психических состояний и их продолжительность несопоставимо ниже, чем у лиц контрольной группы, тем более у жертв стихийных бедствий, катастроф и террористических актов. Это может быть объяснено особенностями генезоподобных состояний у населения, а именно неожиданностью, отсутствием опыта вовлеченности в подобные события и отсутствием необходимых механизмов психической зашиты. Для спасателей характерны наличие опыта участия в экстремальных ситуациях, сформировавшиеся механизмы психологической защиты (прежде всего осознание важности и необходимости осуществления выполняемой работы), индивидуальные психологические особенности, позволяющие эффективно осуществлять функциональные обязанности в условиях психологического стресса и преодолевать неблагоприятные психические состояния после завершения работ.

У специалистов-спасателей психогенные расстройства выражаются в снижении эффективности и надежности профессиональной деятельности, увеличении количества ошибок, в т.ч. приводящих к авариям, нарушениям профессионального здоровья, снижению профессионального долголетия. Постоянная психоэмоциональная нагрузка на специалистов, имеющая место не только при ликвидации последствий ЧС, но и в ходе повседневной трудовой деятельности, оказывает выраженное влияние на здоровье, и проявляется не только функциональными сдвигами, но и развитием заболеваний, даже при небольшом стаже работы по специальности.

Факторы, оказывающие чаще всего негативное воздействие на спасателей, тоже можно разделить на несколько групп: объективные, социально-психологические и индивидуальные.

Объективные факторы, характеризующие особенности работы спасателей в ЧС:

1. Климато-географические факторы: характер рельефа местности (значительное возвышение над уровнем моря); неблагоприятный температурный режим в месте проведения работ (очень низкие или высокие температуры), ветра, снега, дожди; смена климатических поясов; смена часовых поясов.

2. Физическая нагрузка, режим труда и отдыха:

— многодневная интенсивная 16-18 часовая физическая нагрузка;

— низкие вкусовые и энергетические качества питания во время работ по ликвидации последствий ЧС, частое отсутствие горячей пищи и длительные перерывы между приемом пищи во время спасательных работ;

— отсутствие полноценного отдыха: недостаток сна;

— частые подъемы ночью по тревоге для выполнения внезапно возникших задач;

— размещение в неприспособленных для жилья помещениях; отсутствие элементарных санитарно-гигиенических удобств.

3. Особые условия работы:

— опасность повторных взрывов;

— работа в загазованном, задымленном помещениях и т.д.;

— осознание обстановки как угрожающей здоровью и жизни;

— внезапность: неожиданное изменение обстановки в ходе выполнения задачи;

— новизна: наличие ранее неизвестных элементов в условиях выполнения задачи или в самой задаче;

— увеличение темпа действий и сокращение времени на их выполнение;

— дефицит времени: условия, в которых успешное выполнение задачи невозможно простым увеличением темпа действий, а крайне важно изменение структуры деятельности; эмоционально насыщенные межличностные контакты; высокая цена ошибки и т.д.

II. К социально-психологическим факторам, оказывающим влияние на состояние и работоспособность спасателей, относятся следующие: организационно-управленческие недостатки в ходе работы;

— недостатки в информационном обеспечении: отсутствие, недостаток или противоречивость информации об условиях выполнения, содержания задачи; социально-политические аспекты ситуации работы;

— освещение работ в СМИ. Нетрудно представить себе, с каким знаком влияет на спасателей негативное освещение в СМИ их работы в сложнейших условиях;

-напряженная социально-политическая ситуация в регионе; отсутствие координации в работе подразделений;

— недостаток сил и средств для выполнения поставленной задачи.

Вместе с тем, значимое влияние оказывают факторы, характеризующее в целом подразделение, в составе которого работает спасатель: уровень профессиональной подготовки специалистов подразделения, их профессиональный опыт;

— степень доверия к командованию.

III. Группа факторов, характеризующих индивидуальные особенности, включает:

— сформированность профессионально важных качеств;

-мотивация профессиональной деятельности.

А также функциональное состояние специалистов в период, предшествующий работе в ЧС и непосредственно в ходе работы. Имеет значение и нагрузка специалиста: количество, спектр и продолжительность аварийно-спасательных работ, в которых принимал участие специалист в последнее время.

У спасателей при воздействии экстремальных факторов наиболее типичной является форма адекватного ответа. Отличительной чертой адекватного типа ответа считается увеличение продуктивности мышления – скорости поиска и оценки возможных выходов из ситуации. Стереотипные, жестко детерминированные действия дополняются другими, основанными на вероятностном учете ситуационных изменений, что приводит к изменению или даже смене алгоритма деятельности.

Этапы профессионального развития.

Конечно, такие компоненты как профессионально важные качества, уровень профессиональной подготовки формируются у человека постепенно в процессе профессионального обучения и осуществления профессиональной деятельности. Становление и развитие профессионала подчинено общей закономерности и носит название «профессиональное становление личности». Путь становления в профессии, который проходит каждый специалист, является динамичным и многоуровневым процессом, который состоит из четырех основных этапов.

Первый этап правомерно обозначить как этап формирования профессиональных намерений. Развитие в период «выбора профессии», проектирование профессионального «старта» и жизненного пути определяются как осознанная подготовка к «жизни», к труду, этап планирования, проектирования профессионального жизненного пути. Этот этап завершается формированием представления о некоторой профессиональной общности, в которую будущий специалист хотел бы быть включенным, и на которую он будет ориентироваться в своем развитии. Таким образом, формируется образ «профессионала», принимаются соответствующие сознательные, самостоятельные, конкретные и достаточно твердые решения, определяющие переход на следующий этап профессионального обучения.

Не всегда молодой человек делает выбор самостоятельно: часто решение принимается родителями, либо определяется случайными факторами (удобнее добираться транспортом, друзья там учатся и т.д.). Это означает, что осознанный выбор самому будущему специалисту придется делать позже, когда уже будут затрачены значительные ресурсы (временные, эмоциональные, материальные). Безусловно, наиболее благоприятным вариантом является осознанный выбор профессии самого молодого человека, когда еще в старших классах школы осуществлялась целенаправленная предпрофессиональная подготовка.

Этап профессионального обучения в разных случаях приходится на различный возрастной период. Как правило, это возраст 17 – 24 года, когда осуществляется базовая профессиональная подготовка в учебном заведении. В тоже время, в современном мире стремительно развиваются технологии, и меняются требования к квалификации специалиста. Поэтому профессиональное обучение не заканчивается на этапе первоначального освоения профессии.

В течение этапа профессионального обучения происходят очень существенные изменения самосознания, направленности личности, информированности, умелости и других сторон индивидуальности; есть свои специфические «кризисы развития», и потребность в психологической поддержке становления профессионала. В целом, в период профессионального обучения происходят освоение системы основных ценностных представлений, характеризующих данную профессиональную общность и культивируемых в ней, и овладение специальными знаниями, умениями, навыками, необходимыми для успешного профессионального старта, как для будущей профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Развиваются профессионально важные качества, структурируются системы этих качеств. Формируется профессиональная пригодность, выражающаяся в сочетании успешности учебно-профессиональной, трудовой деятельности с удовлетворенностью избранным путем.

Окончание этапа профессионального обучения завершается переходом к следующему этапу — этапу профессиональной адаптации .

Этот этап характеризуется двумя стадиями:

— стадией адаптации молодого специалиста в профессиональной среде, «привыкания» молодого специалиста к работе.

Профессионал непосредственно сталкивается с необходимостью вхождения во многие тонкости профессиональной деятельности, о которых молодой специалист, возможно, знал только со слов своих преподавателей. Не одно поколение молодых специалистов слышало от опытных коллег: «Забудь все, чему тебя учили в институте». На этом этапе происходит формирование копинг-стратегий, позволяющих справиться профессионалу с неизбежными сложностями и психотравмирующими обстоятельствами профессиональной деятельности. Как правило, стадия адаптации длится от года до трех лет. Этап вхождения в профессию является чрезвычайно опасным для профессионала с точки зрения формирования нарушений профессионального здоровья. На этом этапе для молодого специалиста важным является наличие наставника.

— стадией «вхождения в профессию».

На этой стадии профессионал стал уже весьма опытным специалистом, который уверен в правильности выбранного им профессионального пути, любит свою работу. Он обладает достаточным опытом для того, чтобы самостоятельно и с достаточной эффективностью решать основные профессиональные задачи. Коллеги специалиста оценивают его как профессионала, имеющего собственные наработки и нашедшего свое место в профессии. На первый взгляд может показаться, что профессиональное становление завершено и дальше стремиться незачем и некуда. Однако практика показывает, что остановка профессионального развития на этой стадии оборачивается либо разочарованием в профессии, либо «закостенелостью», стереотипностью, а, следовательно, со временем и снижением надежности в профессиональной деятельности.

Дальнейшее профессиональное развитие переходит на этап частичной или полной реализации личности в профессиональном труде и представлено следующими стадиями:

— стадия мастера, мастерства

которая будет продолжаться и далее, а характеристики остальных стадий как бы суммируются с ее характеристиками. Профессионал на этой стадии уже может решать любые профессиональные задачи. Он обрел свой определенный индивидуальный, неповторимый стиль профессиональной деятельности, его результаты стабильны. У него уже есть опыт уникального решения ряда задач. На том этапе профессионал, как правило, имеет формальные показатели высокой квалификации и значительный авторитет у коллег. Спасатели получают квалификацию международного класса примерно в 35 –40 лет, со стажем работы от 10 лет и выше.

Итак, на этой стадии специалист смог достичь профессионального мастерства в высших его проявлениях. Практика показывает, что высот профессионализма можно достичь, обладая различными, порой противоположными личностными качествами. Высокого профессионализма можно достичь, компенсируя недостаточно развитые качества личности – более развитыми. Нередко оптимальный уровень развития личностных качеств и мотивационные особенности компенсируют недостаточно развитые психомоторные качества и недостатки профессиональных знаний. Так человек общительный, обаятельный, умеющий налаживать эффективные контакты в коллективе может достичь большего, чем одиночка-универсал.

В дальнейшем профессиональное становление продолжается стадией авторитета , которая, как и стадия мастерства, суммируется с последующей. Профессионала на этой стадии смело можно назвать мастером своего дела. Это хорошо известный в профессиональном кругу специалист, возможно, его известность выходит за рамки профессиональной деятельности. Он имеет высокие формальные показатели, возможно, является руководителем, имеет награды, знаки отличия, существует круг коллег, которые обращаются к нему за консультацией, поддержкой или советом. Как правило, эта стадия наступает в возрасте, когда уже проявляется снижение работоспособности, связанное с возрастными изменениями, различными соматическими заболеваниями, однако, профессиональный опыт, выработанные эффективные стратегии решения профессиональных задач, наличие помощников позволяют успешно компенсировать эти неблагоприятные изменения. Необходимо отметить, что и на этой стадии может наступить период расцвета. Но на этой стадии это период расцвета не исполнителя, как было на предыдущей стадии, а расцвет организатора, управленца, руководителя. И на последующей стадии тоже возможно достижение расцвета, но уже в качестве учителя.

наставничества в широком смысле наступает, когда вокруг авторитетного мастера собирается круг единомышленников, осознанно разделяющих подход к решению профессиональных задач мастером, возможно, что это специалисты других специализаций, представляют другие ведомства, или других, смежных специальностей. Авторитетному мастеру начинают, порой неосознанно, подражать, возникают «легенды», анекдоты о мастере, свидетельствующие о том, что этот профессионал в сознании большинства коллег неотделим от представлений о профессиональной общности, и порой определяет эти представления. Коллеги стремятся ознакомиться с опытом мастера, перенять этот опыт, у него есть ученики. Может быть, мастер возглавляет научное направление и организацию. Обучение молодых специалистов, наставничество в широком смысле этого слова способствуют компенсации усиливающихся неблагоприятных изменений, связанных с возрастом. Это то, что позволяет профессионалу, несмотря на приближающийся или наступивший пенсионный возраст, ощущать полноту профессиональной жизни и простраивать ее временную перспективу. Это период, когда профессионал, выходя за рамки своей профессии, приходит к философским обобщениям, что позволяет ему расширять контекст профессиональной деятельности, находить инновационные решения для труднейших профессиональных задач.

На этом этапе наиболее ярко проявляется такое явление как профессиональная интуиция. Когда специалист по известному ему одному признаку или «особому чувству» определяет качественные характеристики рабочей ситуации и мгновенно принимает единственное верное решение. Это относится и к чувству опасности у водолазов, работающих при минимальной видимости, и к легендарному народному персонажу Петровичу, который по звуку двигателя определяет неполадки в машине.

Одна из важнейших линий профессионального становления напрямую связана с ответом на вопрос: «Для чего, для кого я работаю?». На разных этапах профессионального становления ответ на этот вопрос у специалиста будет разным. Можно сказать, что успешное проживание профессионального кризиса знаменуется нахождением нового смысла в деятельности, новым, более зрелым ответом на этот вопрос. Так, для молодых спасателей характерно стремление к высоким профессиональным результатам, стремление занять достойное место в профессиональном сообществе. У более опытных спасателей акцент смещается в сторону «сберегающего» отношения к коллегам, пострадавшим, к самому себе.

Профессиональное развитие – это не только совершенствование, но и разрушение, деструкции, деформации. Это означает, что профессиональное развитие – и приобретения и потери. Развитие специалиста проходит через ряд кризисов развития, возникающих при переходе с одного этапа на другой. Успешное разрешение кризисов сопровождается нахождением новых смыслов профессиональной деятельности. Даже при осознании необходимости кризисов в развитии, такие периоды сопровождаются переживанием напряженности, тревожности, неудовлетворенности и другими негативными состояниями. Безусловно, эти периоды описываются профессионалами как тяжелые, трудные, может снижаться эффективность профессиональной деятельности, повышаться конфликтность.

Например, при кризисе перехода к мастерству, специалист начинает замечать неточности в работе более старших коллег, которые раньше казались безупречными профессионалами, их смешные или неприятные черты, вызывающие раздражение. Раздражение и недовольство ситуацией постепенно нарастает, возникают конфликты, у специалиста возникают сомнения в правильности выбранного им пути. Нервозность сказывается и на работе, и в семье, появляется неудовлетворенность собой, профессией, качеством жизни. Нарастает субъективная трудность ситуации, которая иногда может казаться безысходной. С ростом субъективной трудности ситуации эффективность профессиональной деятельности в большей степени зависит от психологической устойчивости, а не от профессионального мастерства. Таким образом, такая характеристика личности, как психологическая устойчивость, наряду с профессиональным мастерством определяет эффективность деятельности специалиста в трудных ситуациях.

Профессиональноважные качества спасателя.

Психологическая устойчивость – это характеристика личности, состоящая в сохранении оптимального функционирования психики. Она не является врожденным свойством личности, а формируется одновременно с ее развитием и зависит от многих факторов, в первую очередь таких как: тип нервной деятельности, опыт специалиста, уровень профессиональной подготовки, уровень развития основных познавательных структур личности. Среди компонентов психологической устойчивости выделяют следующие: эмоциональный, волевой, познавательный (интеллектуальный), мотивационный и психомоторный компоненты. Психологическая устойчивость – не просто сумма компонентов, а интегральное образование.

Условия профессиональной деятельности спасателей и пожарных предъявляют повышенные требования к эмоциональной сфере и личностным характеристикам специалистов. В работах отечественных психологов были выявлены психофизиологические и характерологические особенности личности, сочетание и выраженность которых образуют так называемый «профессиональный характер», способствующий эффективности профессионала в экстремальных условиях. Именно наличие определенных профессионально важных качеств определяет надежность и эффективность профессиональной деятельности профессионала в нестандартных ситуациях.

Успешное разрешение профессиональных трудностей приводит к дальнейшему совершенствованию деятельности и профессиональному развитию личности. Неблагоприятное протекание профессионального развития проявляется внешне в снижении эффективности и надежности профессиональной деятельности, в негативных изменениях личностных качеств человека, в утрате смысла профессиональной деятельности. Нарушения могут затрагивать не только сферу профессиональной деятельности – личность профессионала, профессиональное общение, но и вторгаться в сферу личной жизни и здоровья. При неблагоприятном развитии профессиональных деструкций специалист может уйти из профессии, перестав видеть смысл в профессиональной деятельности, или вследствие заболеваний, делающих невозможным дальнейшее осуществление профессиональной деятельности.

Профессиональные деструкции в самом общем случае – это нарушение уже усвоенных способов деятельности, разрушение сформированных профессиональных качеств, появление стереотипов профессионального поведения и психологических барьеров при освоении новых профессиональных технологий, новой профессии или специальности. Профессиональные деструкции негативно сказываются на продуктивности труда и на взаимодействие с другими участниками этого процесса. Профессиональные деструкции возникают и при возрастных изменениях, физическом и нервном истощении, болезнях. Переживание профессиональных деструкций сопровождается психической напряженностью, психологическим дискомфортом, а в отдельных случаях конфликтами и кризисными явлениями.

Профессиональные деструкции необходимо отличать от профессиональных деформаций, которые являются необходимым условием профессионализации личности. Строго говоря, профессиональные деформации возникают уже на этапе профессионального обучения, когда целенаправленно формируются профессионально важные качества и системы этих качеств, позволяющих в дальнейшем стать эффективным профессионалом.

Выделяют несколько уровней профессиональных деформаций. Специальные профессиональные деформации возникают в процессе специализации по профессии. Так, опытному человеку нетрудно определить род войск, в котором служит военный или специализацию спасателя. То есть, каждую специальность отличает специфический состав деформаций.

Нельзя однозначно определить знак влияния деформаций на личность. С одной стороны, деформации личности являются необходимым условием усвоения системы ценностей и освоения операционально-технической стороны профессиональной деятельности, вхождения и развития в профессии. К профессиональным деформациям можно отнести и изменения структуры личности при переходе от одной стадии профессионального становления к другой. С другой стороны, чрезмерное, гипертрофированное деформирование может привести к нарушению профессионального здоровья. И в этом случае можно говорить о профессиональных деструкциях, которые возникают в процессе многолетнего выполнения одной и той же профессиональной деятельности. В этом случае чрезмерное, искаженное профессиональное развитие отдельных профессионально важных качеств в ущерб другим порождает профессионально нежелательные качества.

Так, у части спасателей старшего возраста с большим стажем работы иногда проявляется снижение самокритичности, требовательности к себе, появляется ощущение «правомерности» таких послаблений в отношении к службе и дисциплине, которые недопустимы для менее опытных коллег.

Отмечается, что в наибольшей степени профессиональные деструкции развиваются у представителей профессий, в которых ряд специфических особенностей профессиональной деятельности является неустранимым.

К таким особенностям, свойственным профессиям спасателя или пожарного, можно отнести следующие:

— постоянное ощущение новизны, неповторимости ситуации при осуществлении профессиональной деятельности;

— необходимость постоянного саморазвития, поддержания физической формы, которая с одной стороны является обязательным условием сохранения профессионализма, с другой стороны в моменты усталости, астении вызывает ощущения насилия над собой, чувства раздражения и гнева;

— межличностные контакты эмоционально насыщены в силу специфики профессиональной деятельности;

— постоянное включение в профессиональную деятельность волевых процессов;

— высокая ответственность за жизнь и здоровье людей.

Одной из наиболее распространенных форм нарушений профессионального здоровья является профессиональное выгорание – выработанный личностью защитный механизм в ответ на психотравмирующие воздействия в сфере профессиональной деятельности.

Методические рекомендации «Психологическая подготовка специалистов МЧС России (на примере психологической подготовки спасателей в рамках повышения классности).- М., 2009.-266.

Крюкова М.А. Профессиограмма спасателя МЧС России.- СПб.: ВЦЭРМ (ЦЭПП), 2000.-17с.

Психиатрия чрезвычайных ситуаций: руководство. Т.1/ред. Т.Д. Дмитриева; Мин.Здрав. и соц. Развития РФ, Гос.науч.центр соц и судеб.психиатрии им. В.П.Сербского.-М., 2004.-С.97-158.

Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной деятельности: пособие для специалистов, работающих с персоналом.( ред. Э.О.Шиманская и др.-М.; Изд.дом. «Красная площадь». 1996.-С.171-242.

Самсонов А.П. Психология для пожарных.-Пермь, 1999.

Психологическая оценка и прогнозирование профессиональной пригодности военных специалистов/Под ред. В.П.Пахомова.-М.,1988.

Методическое пособие. Психологическое обеспечение деятельности органов внутренних дел в экстремальных условиях.-М.: 2001.

Профессиограмма спасателя поисково-спасательной службы МЧС России.-М.: 2000.

Источник