Социальное здоровье современной молодежи российского общества

Дата публикации: 19.03.2019 2019-03-19

Статья просмотрена: 7299 раз

Библиографическое описание:

Тер-Геворкова, Н. К. Социальное здоровье современной молодежи российского общества / Н. К. Тер-Геворкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 12 (250). — С. 237-241. — URL: https://moluch.ru/archive/250/57339/ (дата обращения: 08.06.2021).

На основе статистического анализа выявлена основная тенденция относительно социального здоровья молодежи. Подробно продемонстрированы факторы, влияющие на молодежь в российском обществе на современном этапе.

Ключевые слова: социальное здоровье, факторы социального здоровья, молодежь российского общества, современные ценности молодежи.

Эффективное социально-экономическое развитие общества определяется идеальным функционированием и поведением индивидов. Таким идеальным элементом, обеспечивающим развитие общества, является человеческая личность, которая обладает высоким потенциалом своего здоровья. Социальное здоровье — это внутреннее состояние индивида, которое определяет способность человека контактировать с социумом. Социальное здоровье представляется сложным социальным феноменом, возникающим в процессе взаимодействия индивида с социальной средой и отражающим уровень этого взаимодействия. Само по себе социальное здоровье формируется под влиянием родителей, друзей, близких людей, коллег, соседей и так далее — то есть социальное здоровье напрямую связано с социализацией индивида. Принято выделять следующие компоненты социального здоровья:

- Нравственность индивида — это набор совокупность этических и моральных идеалов человека, которые представляются ему истинными, на основе которых он формирует собственные установки и следует им на протяжении жизни. Данный компонент проявляется в способности человека к самооценке, способности предвидеть возможную ситуацию и оценить ее, способности определять разницу между добром и злом, а также в способности испытывать чувства веры, любви, стыда и так далее.

- Социальная адаптация — это способность индивида приспосабливаться к тем или иным постоянно изменяющимся условиями среды его жизнедеятельности. Зарождается социальная адаптация в процессе социализации, а проявляется она в эффективном социальном взаимодействии индивида с социумом.

В настоящее время представляется необходимым оценить социальное здоровье молодежи. Молодежь — это социально-демографическая группа, имеющая социальные и психологические черты, обусловленные возрастными особенностями молодых людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в социальной структуре общества. Диапазоном возраста, относительно которого ту или иную социальную группу можно назвать молодежью, принято считать от 14–15 лет до 29–30 лет. В данный интервал в настоящее время в России входит примерно 25 миллионов человек, что составляет примерно 17 % всего населения [1]. Несмотря на то, что именно молодежь считается наиболее перспективной с точки зрения развития общества социальной группой, ее место в социальной структуре весьма трудно определить. В связи с этим, например, академик Е. М. Бабосов, обуславливал своеобразие молодежи следующими признаками:

– отсутствие собственного социального положения в обществе, из-за чего некоторые эксперты даже склонны считать, что молодежь относится к маргинализованным слоям населения;

– включенность в молодёжные движения и группировки;

– незавершенность процесса формирования социальных качеств;

– многоступенчатость, возрастная предопределённость процесса становления и развития социального потенциала молодых людей.

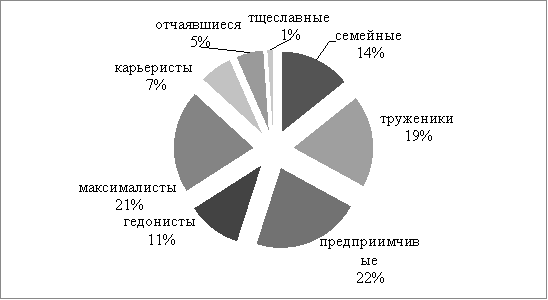

Действительно есть повод считать, что молодежь относится скорее всего к маргинализованным слоям населения, поскольку большинство молодых людей -в первую очередь студенты и учащиеся — не имеет собственного профессионального социального статуса, и их место в статусной структуре общества определяется социальным положением их семей или своим будущим статусом, который связан с получаемой профессией. Также трудно отнести молодежь к тому или иному современному слою населения, поскольку большинство людей данной группы еще не имеют своего дохода, какого-либо уровня власти, престижа, молодежь можно оценивать только по уровню получения образования. Кроме того, усложняет определение места молодежи тот факт, что для молодых людей намного важнее оценивать свои неформальные социальные роли, связанные с включенностью в различные молодежные группировки, нежели формальные социальные роли. Однако некоторую информацию о состоянии нынешней молодежи позволяет нам узнать масштабное социологическое исследование института социологии РАН под названием «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты» [2]. Исследование разбивает молодежь на группы относительно их жизненных установок (рис. 1).

Рис. 1. Жизненные устремления российской молодежи

Данное исследование позволяет нам понять, что, несмотря на тот факт, что место молодежи достаточно трудно определить в социальной структуре, данная социальная группа в любом случае является самой перспективной в дальнейшем развитии общества, особенно учитывая то, что среди молодежи преобладают «предприимчивые», «труженики» и «максималисты». Молодежь является, таким образом, как самым динамичным и подвижным элементом социума, так и самым уязвимым.

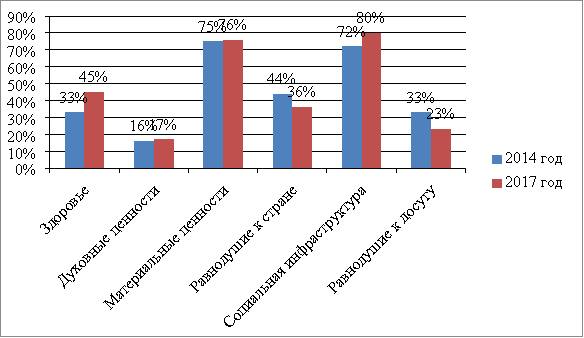

Хотелось бы обратить внимание на современные ценности всего российского общества. Последнее исследование, проведенное ВЦИОМ в 2017 году, показывает следующие результаты (рис. 2) [3].

Рис. 2. Диаграмма ценностей граждан РФ за 2017 год

Первые три лидирующие ценности являются таковыми уже несколько лет. Однако остальные ценности претерпевали изменения. Например, такие ценности, как социальная инфраструктура, состояние экологии, политическая и экономическая ситуация в стране, возможность достижения целей и творческая реализация стали наиболее важными для россиян с 2014 г., поднявшись с прежних позиций в среднем на 6 п. Однако некоторые ценности — социальный статус, досуговая деятельность, значимость климатических показателей и карьерный рост — снизились с 2014 года. Мы видим, что в большинстве своем для населения РФ стабильно важными являются взаимосвязанные здоровье, безопасность и отношения в семье. Кроме того, исходя из показателей, в последние годы для россиян намного важнее внешняя ситуация в стране в целом в связи с политической и экономической нестабильностью, чем их внутреннее состояние, связанное со своей профессией и досугом. В то же время можно выделить некоторые аспекты относительно ценностей молодежи с помощью сравнения исследований 2014 и 2017 годов [4]:

Рис. 3. Диаграмма ценностей молодежи РФ за 2014 и 2017 год

Стоит отметить, что множество ценностей молодежи совпадают со среднестатистическими ценностями любого гражданина РФ, что может свидетельствовать о существовании некоторой связи данной социальной группы к единым национальным интересам. Кроме того, люди склонны считать, что молодежь нашего времени более открыта, общительна и амбициозна. Возможно, именно данная социальная группа, в настоящее время являясь молодежью, сможет повысить статистику относительно интереса к карьерному росту. На данный момент можно сказать одно точно: межпоколенный конфликт, существовавший в 1990-х годах, ушел в прошлое. Старшее поколение лучше оценивает молодежь, а сама социальная группа внимательнее относится к своему внутреннему и внешнему состоянию.

В процессе включения молодежи в жизнь социума стоит отметить те факторы, которые могут негативно на это влиять. Данные факторы можно классифицировать следующим образом [5]:

1) Социальные. Сюда относятся на макроуровне материальное расслоение общества и дифференциация, которые закономерно приводят к конфликту между интересами молодежи и социальной мобильностью, а впоследствии это ведет к десоциализации молодежи. На микроуровне негативные социальные факторы могут проявляться в семье (отсутствие денежных средств, крушение надежд, навязывание своего мнения одного поколения другому).

2) Информационные. В данном аспекте большую роль играет СМИ, а именно их коммерциализация и негативное влияние на молодежь в тот период, когда данная группа находится на стадии мировоззренческой неопределенности. Насаждение различных стандартов и психологии потребительского общества пагубно влияет на самоидентификацию человека в столь раннем возрасте. Проблема состоит не только в том, что влияние информационных социальных институтов слишком сильно давит на молодежь, но и в том, что в наиболее важных отраслях ее недостаточно, например, в сексуальном воспитании молодых людей.

3) Духовные. Данные факторы характеризуются тем, что большая часть молодежи, формируя в своем мировоззрении потребительский образ жизни на данный момент, добровольно идет на различные риски (распитие алкоголя, употребление табака, неправильное питание, неподвижный образ жизни). Мы видим низкий уровень культуры самосохранения и ответственности. Это все приводит не только к проблемам с социальным здоровьем, но вредит и физическому здоровью.

Исходя из фактов о месте молодежи в социальной структуре и различных факторов, влияющих на данную группу, можно оценить степень включенности молодежи в социальную жизнь. Стоит отметить, что современный мир находится на этапе активной информатизации, происходит разделение по сферам знания, и далеко не все члены общества оказываются востребованы в формируемой социальной пирамиде, особенно легко проследить «невостребованность» молодежи. Она наиболее четко выражена в молодежной безработице и сложностях получения желаемого рабочего места, типа и учреждения образования, что часто затруднено вступительными конкурсами или более высокой оплатой в университетах, чем для мало престижных специальностей. Несомненно, есть специальности, где требуются исключительно молодые люди, но заранее предполагается, что молодой человек — в большинстве случаев студент — не задержится долго на данной вакансии, в таких местах работ обычно наблюдается высокая текучесть кадров. Что касается институтов государства и власти, молодежь проявляет свою инициативу в данном аспекте лишь в том случае, если эти институты непосредственно касаются их получаемой специальности. Институт семьи для молодежи представляет в настоящее время все меньшую ценность, что зачастую вызвано нестабильной социально-экономической ситуацией в стране. Из этого всего достаточно легко сделать вывод о том, что об активной включенности молодежи в социальную жизнь не может быть речи, поскольку некоторые социальные институты напрямую отвергают востребованность молодежи, а другие в настоящее время не имеют для них ценности. Максимум включенности молодежи в социальную жизнь можно наблюдать разве что по их взаимодействию с малыми социальными группами и собственными неформальными группировками. То есть, несмотря на всю открытость и амбициозность молодежи в РФ, на данную социальную группу давит большое количество внешних факторов, не позволяющих им реализоваться в полной мере.

Таким образом, можно оценить социальное здоровье молодежи на двух уровнях:

- Индивидуально-личностное здоровье. Данный уровень здоровья формируется в процессе первичной и вторичной социализации личности. Судить о полноценном социальном здоровье личности весьма сложно, поскольку, говоря о первичной социализации, стоит упомянуть, что из 100 % заключенных семейных браков, 58 % в дальнейшем заканчиваются разводом. Несмотря на это, на мой взгляд, даже у неполноценных семей есть возможность грамотно воспитать поколение молодежи при условии отсутствия навязывания своего мнения и опыта.

- Групповое здоровье. На данном уровне в совокупности с низкой эффективностью социальной политики государства в области сохранения здоровья нации, прежде всего молодого поколения, усиливается опасность дальнейшего снижения показателей социального здоровья российского общества и сокращение его человеческого ресурса. Множество факторов давят на молодежь, из-за чего теряют свою ценность институты семьи, образования, государства и религии.

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы отметить, что социальное здоровье молодежи на данный момент в российском обществе является нестабильным. Несмотря на то, что нет уникального критерия определения уровня социального здоровья, мы можем оценить факторы, влияющие на молодежь, и связанные с ними изменения в сознании молодых людей, которые на данный момент не представляется возможным оценить положительно.

Источник

Проблемы ухудшения здоровья молодежи

Большая значимость здоровья определяется его ценностью для человека и общества в целом, а исследование данного социально-биологического феномена является ключевой проблемой медицинских наук. Изменения в социально – экономической сфере, здравоохранении и медицине, образе жизни, состоянии окружающей среды, существенно влияют на количественные и качественные характеристики здоровья человека. Концепция «заболевания, вызванного воздействием окружающей среды», обычно предполагает заболевания от воздействия химических, загрязняющих веществ, но этот термин может быть использован для любой проблемы со здоровьем, вызванной воздействием факторов окружающей среды. Факторами, влияющими на здоровье населения, являются биологическая природа человека, физическая среда и группа социально-экономических факторов [10].

В условиях трансформирующейся социально-экологической среды, когда происходят существенные сдвиги в условиях и образе жизни больших групп населения, факторы, влияющие на здоровье, меняются во времени по силе и степени воздействия, меняется соотношение воздействия факторов и возникают новые (или по-новому протекающие) реакции биологической и психологической природы [18; 28].

Если говорить о фундаментальных закономерностях, определяющих иерархическую значимость факторов и долю влияния последних на формирование здоровья, то многочисленными исследованиями показано, что здоровье примерно на 50 % и более определяют образ жизни и условия жизнедеятельности, на 20 % – состояние окружающей среды, на 20 % – генетические факторы и на 10 % – уровень развития и деятельность здравоохранения.

Формирование уровня естественного воспроизводства населения России в перспективе будет зависеть, главным образом, от состояния здоровья и образа жизни современной молодежи. В последние десятилетия среди всех возрастных групп населения страны тенденции в изменении состояния здоровья подростков и молодежи оказались самыми неблагоприятными [16], а уровень смертности российской молодежи существенно выше, чем в странах Западной и Восточной Европы (в 4-8 раз), тогда как в конце советского периода различия были вдвое меньше. Это связано с тем, что с начала 1990-х гг. в России смертность подростков и молодежи в возрасте 15-19 лет возрастала быстрыми темпами и за три года увеличилась более чем на 35 % [9].

Одним из важнейших факторов риска, влияющих на здоровье и социализацию молодежи, является уровень и качество жизни (доходы, жилищные условия, характер питания, возможность получения качественной медицинской помощи и др.) и образ жизни семьи (трудовые и внутрисемейные взаимоотношения, медицинская грамотность, режим дня, наличие вредных привычек у членов семьи и др.) [2; 8; 13]. Факторы семейно-бытового риска можно разделить на две группы – социально-экономического и психосоциального неблагополучия семьи. К первой группе факторов относятся низкий уровень доходов, несбалансированное питание, неудовлетворительные жилищные условия. Группа факторов психосоциального неблагополучия выражена в семьях медико-социального риска (семьи с неблагоприятным психологическим микроклиматом, напряженными внутрисемейными отношения, неполные, многодетные) [16].

Многопрофильные исследования проблемы сохранения здоровья позволили разработать концепцию факторов риска и образа жизни [17]. Согласно данной концепции большая часть факторов, приводящая к развитию хронических расстройств органов и систем, связана с модифицируемыми поведенческими факторами. Таким образом, непосредственное влияние на формирование отклонений в состоянии здоровья подрастающего поколения, имеет здоровьеразрушительное (саморазрушительное) поведение (курение, употребление алкоголя, других психоактивных веществ, низкий уровень физической активности, рискованное сексуальное поведение), которое в свою очередь снижает качество жизни семьи и отдельных ее членов [3; 7; 20; 30; 33].

Особую медико-социальную значимость в ухудшении состояния здоровья населения имеет проблема алкоголизации. По оценкам некоторых экспертов реальное число больных «бытовым» алкоголизмом составляет от 5 до 29 млн. человек, при этом высокими темпами растет число женщин фертильного возраста и молодежи, злоупотребляющих алкоголем. В России уровень потребления алкогольных напитков на душу населения в последние годы значительно возрос и составляет от 15 до 18 литров за счет неучтенного алкоголя, при этом критическим для безопасности и здоровья нации считается уровень 8 литров. Среди стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя Россия выделяется максимальным уровнем алкогольной смертности. С приемом алкоголя сопряжено рискованное поведение населения и потеря человеческих ресурсов, обусловленная высоким уровнем суицидальной активности населения, смертельных механических травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения. Доля лиц молодого возраста умерших в результате острого отравления алкоголем в последние годы составляет почти 20 %, при этом реальные «скрытые» потери населения, сопряженные с приемом алкоголя, намного выше. Алкоголизация населения влияет не только на формирование потерь от острых отравлений алкоголем и внешних причин, но и от соматической патологии, на фоне употребления этилового алкоголя. Среди лиц молодого возраста, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, более 50 % на момент наступления смерти находились в состоянии алкогольного опьянения [4].

В настоящее время на уровне государства в отношении алкоголизации населения произошло принципиальное изменение мер алкогольной политики (ограничение потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции; недопущение реализации недоброкачественной алкогольной продукции; организация развернутой системы профилактики не только алкоголизма, но и злоупотребления алкоголя среди населения, а также формирования здорового образа жизни, особенно среди молодежного контингента и др.), внедрение которых позволит корректировать сложившуюся ситуацию и снизить уровень потребления алкоголя [21].

Алкоголизация и наркотизация подрастающего поколения стали настоящим бедствием. Так в Иркутской области с начала 1990-х гг. многократно увеличилась распространенность наркомании среди подростков. В 2011 г. число подростков (15-17 лет), больных наркоманией и стоящих на диспансерном учете, составляло 75,7о/оооо. Тогда как в 1990 г. даже общий показатель распространенности наркозависимых лиц был в 7,6 раза ниже (9,9о/оооо) [15]. Неуклонное «омоложение» контингента лиц, страдающих наркоманией, и снижение среднего возраста начала приобщения к токсическим и наркотическим веществам происходит повсеместно. По мнению экспертов, реальная численность наркозависимых лиц превышает официальные данные в 7-10 раз [20]. Подростки и молодежь с девиантным поведением, употребляющие алкоголь и наркотики, имеют отклонения в сексуальном поведении и составляют группу риска по заболеваниям, передаваемым половым путем [12; 22]. В течение последнего двадцатилетия среди российских подростков наблюдался выраженный рост распространённости социально обусловленных и социально-зависимых заболеваний и состояний [5]. Так в 2010 г. показатель заболеваемости сифилисом российских девушек 15-19 лет на 60 % превысил общую заболеваемость взрослого населения, и в несколько раз – показатели среди сверстников в странах Центральной и Восточной Европы. Высокий уровень заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, обусловлен ранним началом половой жизни (к 15 годам треть российских подростков имеет сексуальный опыт) [11].

Как серьезный фактор риска здоровью следует рассматривать наблюдаемые изменения в структуре питания населения в конце 1990-х начале 2000-х гг. (снижение употребления продуктов богатых белком животного происхождения; увеличение калорийности рационов питания за счет картофеля и круп; снижение в рационах микронутриентов, низкая культура питания среди населения) [6;23]. Особенно «страдают» рационы питания населения с низким уровнем дохода – дефицит энергии и белка достигает 15-20 % [19] и рационы подрастающего поколения, которые характеризуются избыточным содержанием общего жира, холестерина и сахара, недостаточным потреблением сложных углеводов. Крупномасштабное исследование, проведенное в России выявило, что среди мальчиков 11,2 % имеют избыточную массу тела, среди девочек 7,7 %; среди трудоспособного населения доля лиц с избыточной массой тела составляет 30 %, с ожирением 25 %. У большинства лиц, страдающих ожирением, наблюдаются нарушения психологических форм пищевого поведения, не исключение составляют и лица молодежного контингента. В условиях воздействия высокого уровня стрессогенных факторов во время учебы, особенно в период сессии, у студентов формируются различные нарушения в эмоциональной сфере, усиливая риск развития нарушений пищевого поведения [24; 27].

Нарушения в структуре и качестве питания могут усиливать отрицательное влияние других факторов внешней среды, приводить к снижению адаптационных резервов и возникновению различного рода отклонений со стороны функциональных систем организма. Установлено, что нарушение алиментарного статуса современной молодежи (низкая энергетическая ценность рациона, неоптимальное соотношение белков, жиров, углеводов) влечет напряжение адаптационных возможностей организма, нарушения психического и физического здоровья, снижение работоспособности [14]. При недостаточной энергетической ценности рационов питания возникает дефицит массы тела. В последние годы активно обсуждается проблема повсеместного увеличения числа юношей достигших призывного возраста, имеющих дефицит массы тела [35].

Одним из важнейших факторов, определяющих образ и качество жизни человека, является психологический климат в семье, который способствует формированию и сохранению здоровья членов семьи. К обратным явлениям приводят «дисфункции семьи», что чаще наступает в семьях медико-социального риска (неполные, малоимущие, многодетные, юные) и социопатических семьях (родители-наркоманы, пьющие, правонарушители, с девиантным поведением, жестоким обращением). Многочисленными исследованиями установлено, что воспитание в сложной или многодетной семье является мощным негативным фактором, влияющим на здоровье подрастающего поколения [29]. Здоровье отдельных членов семьи во многом определяется семейно-бытовыми условиями, уровнем взаимоотношений членов семьи, состоянием здоровья родителей, наличием у них вредных привычек [31]. Так состояние здоровья детей хуже из семей, сформированных юными женщинами, первородящими матерями в возрасте старше 30 лет, в многодетных семьях, что объясняется неблагоприятным воздействием неудовлетворительных материально-жилищных условий жизни, наличием вредных привычек, низкой медицинской активностью матерей [1].

Психологический климат в семье определяет устойчивость внутрисемейных отношений, стабильность брака, оказывает решительное влияние на развитие, всех членов семьи и является важным фактором эффективности функций жизнедеятельности семьи, состояния её здоровья в целом. Для благоприятного психологического климата характерны чувство защищённости и эмоциональной удовлетворённости. Такой климат способствует снятию стрессовых состояний, повышению оценки собственной социальной значимости и реализации личностного потенциала каждого члена семьи. При неблагоприятном психологическом климате в семье ее члены испытывают тревожность, эмоциональный дискомфорт, отчуждение, это ведет к психической напряжённости и повышению уровня тревожности [32; 34]. Неблагоприятный семейный климат, порождаемый чрезмерной занятостью родителей, отсутствие возможности для удовлетворения потребностей и интересов детей, по мнению Н.М. Римашевской [25], является пусковым фактором в формировании психологического и психического неблагополучия в юношеском возрасте.

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что на формирование здоровья подрастающего контингента оказывает влияние комплекс факторов, характеризующих образ и условия жизнедеятельности индивида в семье и в процессе достижения социальной зрелости. К сожалению некоторые из данных факторов (низкие материальные возможности семьи) являются управляемыми только в рамках социально-экономических мер на уровне государства. Тем не менее, такие факторы как пищевое поведение, соблюдение режима труда и отдыха, медицинская активность, здоровьеразрушительное поведение являются управляемыми и дают эффект снижения хронической патологии почти в 2 раза [26]. Необходимым условием для этого является пропаганда, направленная на формирование осознанной мотивации к ведению здорового образа жизни молодежью и укреплению духовно-нравственных основ жизнедеятельности российского общества.

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках проекта №14-46-04056 р_сибирь_а.

Источник