Проблемы состояния здоровья студентов

Здоровье непосредственно влияет на работоспособность и производительность труда, экономику страны, нравственный климат в обществе, воспитание молодого поколения, отражает образ и качество жизни. Важным профилактическим фактором в укреплении здоровья человека является здоровый образ жизни. Внимание к собственному здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику его нарушений, сознательная ориентация на здоровье различных форм жизнедеятельности – всё это показатели общей культуры человека [1].

В последние время проблеме состояния здоровья студентов уделяется всё больше и больше внимания, так как в России 65 процентов студентов имеют хронические заболевания. Также ухудшение состояния здоровья населения приводит к существенным социально-экономическим потерям.

Анализируя состояние проблемы здоровья, в частности, студентов, видно, что система формирования здорового образа жизни существенно подорвана, а новая – только создается. Отсутствуют реальные социальные и экономические методики влияния на причины неблагоприятных сдвигов здоровья каждого человека и всей нации в целом. Ни для кого не секрет, что это одна из причин плохого отношения студентов к своему здоровью, к здоровому образу жизни, и это влечёт за собой негативные последствия.

Ухудшение здоровья студентов в период обучения в вузе в большей степени связано с неблагоприятным воздействием социально-гигиенических факторов среды и наследственно генетической предрасположенностью. Известно, что при поступлении в вуз у большей части студентов происходит изменение привычных жизненных стереотипов, смена места проживания, изменение условий самостоятельной работы, смена режима и качества питания. При этом большая часть студентов проживает в общежитиях.

В современном городе студенты тратят очень много времени на дорогу, учитывая то, что некоторая часть из них тратит на это около 2-х часов, а иногда и больше. Дополнительным фактором, отягощающим обучение в вузе, является постоянная необходимость совмещения учебы с работой. Часто, студенты заняты малоквалифицированным трудом: работают грузчиками, официантами, дворниками, охранниками, как правило, это происходит в вечернее или ночное время. Уже на первых курсах учебу с работой совмещают более 30 процентов юношей и 15 процентов девушек. Это приводит к значительному нарушению режима дня. Около трети студентов принимают горячую пищу только один раз в день.

По данным проведения исследования среди студентов различных вузов нашей страны, отмечен сильный рост негативных тенденций в гигиеническом поведении студентов. Количество курящих, употребляющих алкоголь и наркотики студентов достигло 72,8 %. Низкая физическая активность отмечается почти у 70 % студентов.

Многие проведённые исследования показывают, что среди студентов популярен западный стиль питания. Такой стиль питания однообразен, насыщен животными жирами и сахарами, большое количество бутербродов, которые запиваются газированными напитками, используется очень малое количество овощей, фруктов, плодов, круп, кореньев. Довольно часто студенты в перерывах между «парами» перекусывают, чем придется, это: жевательная резинка, конфеты, шоколад, газированная вода. Бывает, что некоторые «утоляют голод» выкурив сигарету.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что физическое здоровье среди студентов с каждым годом становится всё хуже и хуже. Все эти утверждения находят своё подтверждение при медицинском обследовании студентов. Правильно организованный процесс физического воспитания может стать движущей силой всего учебного процесса по формированию и становлению физической культуры личности. Это происходит благодаря стимулированию развития наиболее значимых для соответствующей личности биологических и социальных потребностей в движении, развитии, познании, самоутверждении, самовоспитании [2].

Источник

Причины ухудшения состояния здоровья студентов

Рубрика: Физическая культура и спорт

Дата публикации: 01.04.2017 2017-04-01

Статья просмотрена: 3355 раз

Библиографическое описание:

Осетрина, Д. А. Причины ухудшения состояния здоровья студентов / Д. А. Осетрина, В. В. Семёнова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 13 (147). — С. 649-651. — URL: https://moluch.ru/archive/147/41309/ (дата обращения: 08.06.2021).

Здоровье — ключевой фактор, влияющий на трудоспособность и психологическое состояние человека, а значит желание и возможность развиваться, вести полноценную жизнь. В конечном итоге именно здоровье нации определяет нравственный климат в обществе, влияет на состояние экономики и качество жизни граждан.

Однако многочисленные исследования и собственный опыт показывают, что здоровье населения по большинству показателей не только не улучшается, но и ухудшается. При этом многие болезни, еще недавно считавшиеся исключительно старческими, сегодня стремительно «молодеют». Уже в юношеском возрасте большинство людей имеет набор хронических заболеваний. Из года в год растет заболеваемость студентов, которая обусловлена рядом бытовых и социально-экономических факторов. Соответственно с этим уменьшается количество здоровых студентов и возрастает количество студентов с различными заболеваниями. Все эти утверждения находят своё подтверждение при медицинском обследовании студентов. Соответственно прогрессии заболеваемости студенческого контингента отмечается и рост трудопотерь, что снижает эффективность учебной деятельности [1].

По результатам медосмотров, проводимых среди студентов одного из ВУЗов, наблюдается общая тенденция ухудшения состояния здоровья студентов. Для улучшения сложившейся ситуации многие ВУЗы проводят работу по оздоровлению учащихся в собственных профилакториях. Если 10 лет назад, по статистике этого же ВУЗа, в профилакторий для общего оздоровления поступало 30 % студентов, то сейчас эти цифры сильно изменились. Так в 2013 году лишь 2 % от общего числа обратившихся студентов поступили в профилакторий для оздоровления, в 2014 году — 4,6 %, в 2015 году — 0,7 %, а за 2016 год — 0,75 %; то есть наблюдается неуклонный рост заболеваемости среди студентов.

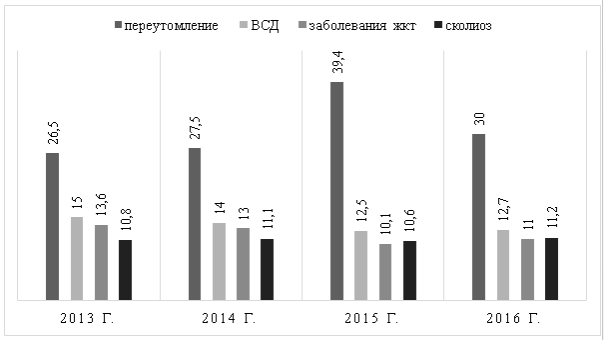

За последние 4 года практически не изменилась структура заболеваемости среди студентов. По данным статистики, по нозологии на первом месте неизменно диагноз переутомление (23,6 % в 2013году, 27,5 % в 2014 году, 39,4 % в 2015 году, 30 % в 2016 году). На втором месте по частоте поставленных диагнозов находится вегетососудистая дистония (15 % в 2013 году,14 % в 2014 году, 12,5 % в 2015 году и 12,7 % в 2016 году). На третьем месте неизменно были заболевания желудочно-кишечного тракта (13,6 % в 2013 году, 13 % в 2014 году), но в 2015 и в 2016 годах они переместились на четвертое место (10,1 % и 11 % соответственно), уступив третье место сколиозу (10,6 % и 11,2 %). При этом снизилось количество студентов, поступивших с диагнозом заболевания глаз в 1,5 раза, что прежде всего, связано с внедрением новой аппаратуры и новых методик лечения. Кроме того, наблюдается снижение числа пациентов с ЛОР-заболеваниями в 2,2 раза, анемией в 2,5 раза, кожными заболеваниями в 1,5 раза. На графике представлено процентное соотношение, данных диагнозов от общего числа поставленных диагнозов в период с 2013 по 2016 годы (см. рис. 1).

Рис. 1. Статистика заболеваемости студентов 2013–2016 гг.

Кроме того, среди студентов наблюдается рост 1,6 раза заболеваемости остеохондрозом, что не удивительно. Основной причиной появления и прогрессирования заболеваний опорно-двигательной системы является малоподвижный образ жизни, вызывающий мышечную гипотонию. Низкая физическая активность отмечается почти у 70 % студентов. Результатом чего является неспособность мышечного корсета удерживать костный остов в вертикальном положении. Даже незначительные отклонения от нормы еще в школьном возрасте со стороны костно-мышечной системы в сочетании с неблагоприятными условиями могут приводить к появлению патологических типов осанки, предрасполагающих в дальнейшем к развитию и прогрессированию сколиоза и дорсопатии. Другим предрасполагающим фактором, в основном среди юношей, является недоступность по цене таких благоприятных видов спорта как плавание, которое дает равномерную нагрузку на все группы мышц. Студенты напротив чаще посещают тренажерные залы, где бесконтрольно занимаются на силовых тренажерах; часто нагрузки оказываются значительно выше допустимых и выбираются без учета противопоказаний, что ведет к высокому травматизму и стремительно усугубляет уже имеющейся патологии опорно-двигательной системы.

Особого внимания заслуживает статистика распределения числа заболевших на разных курсах. При анализе заболеваемости обнаружилось, что на I курсе самая высокая заболеваемость по числу дней — 294 дня; на II курсе — 266 дней; на III курсе — 123 дня; на IV курсе — 153 дня; на V курсе — 102 дня. Данная статистика показывает, что самое большое число обратившихся за помощью приходится на I и II курсы: резко возросшая учебная нагрузка, неблагоприятное воздействие социально-гигиенических факторов среды, стремительное изменение привычного ритма жизни и круга общения, смена места проживания, качества питания, вызывают сильный стресс и оказывают выраженное негативное влияние на физическое и психологическое здоровье студентов. Помимо этого, на состояние здоровья иногородних студентов, проживающих в общежитии, могут влиять некоторые бытовые неудобства.

Наиболее важным и часто встречающимся фактором, оказывающим неблагоприятное влияние на здоровье учащихся, так же является несбалансированную высококалорийную пищу и нарушение режима питания. Результаты опроса показали, что более половины учащихся питаются в среднем 2 раза в сутки, а около трети принимают горячую пищу лишь раз в сутки. При этом качественный состав еды большинства студентов не удовлетворяет потребность организма в витаминах и микроэлементах, особенно остро данный дисбаланс наблюдается среди иногородних студентов, в большей степени питающихся фастфудом. Систематическое неправильное питание прежде всего провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта, а также приводит к нарушению обменных процессов и работы всего организма.

Частичный переход высшего образования на коммерческую основу, рост стоимости жилья, коммунальных услуг, основного набора продуктов питания, лекарств, приводит к тому, что физическая и умственная нагрузка на студентов возрастает. Большинство из них работают в свободное от учебы время, и чаще всего они заняты малоквалифицированным трудом: работают грузчиками, официантами, дворниками, охранниками, как правило, это происходит в вечернее или ночное время. Уже на первых курсах учебу с работой совмещают более 30 % юношей и 15 % девушек. Это приводит к значительному нарушению режима дня, острой нехватке сна и постоянной усталости, ухудшению жизненных функций организма, что значительно ослабляет иммунную систему человека. Кроме того, переход ВУЗов в категорию научно-исследовательских университетов влечет усложнение учебной программы, реорганизацию кафедр, ужесточение контроля над учебным процессом, как следствие многократно возросшая нагрузка приводит к целому ряду функциональных отклонений и хронических заболеваний.

По данным исследования, проведенного среди студентов различных ВУЗов нашей страны, отмечен сильный рост негативных тенденций в гигиеническом поведении студентов. Количество студентов, курящих, употребляющих алкоголь или наркотики, достигло 72,8 %.

Особое внимание стоит уделить диспансерным больным. Число диспансерных больных среди студентов стремительно уменьшается, если в 2013году оно составляло 35,2 %, в 2014 году 33 %, то в 2015 году уже 24 %, а в 2016 году 22 %. В первую очередь это связано с тем, что студенты не становятся на диспансерный учет, стремясь в будущем скрыть свои диагнозы от потенциального работодателя, так как хотят получить по окончании ВУЗа престижную и высокооплачиваемую работу, а диагноз может стать решающим фактором при выборе кандидата на должность.

Таким образом, общее состояние здоровья молодежи продолжает вызывать опасение. Причина тому — множество взаимосвязанных негативных факторов, многие из которых связаны в первую очередь со стремительно меняющимся ритмом жизни в мегаполисах. Для снижения темпов ухудшения данной ситуации, а в дальнейшем и решения проблемы, следует внимательнее изучить способы оздоровления студентов в том числе путем систематического посещения профилакториев и формирования культуры здорового образа жизни. Поэтому следует изучать проблемы физического воспитания как одного из самых доступных основных методов оздоровления. Однако не следует злоупотреблять физическими нагрузками. Правильно организованный процесс физического воспитания может стать движущей силой всего учебного процесса по формированию и становлению физической культуры личности. Это происходит благодаря стимулированию развития наиболее значимых для соответствующей личности биологических и социальных потребностей в движении, развитии, познании, самоутверждении, самовоспитании, что станет ключом к формированию здоровой и сильной нации, так как именно в руках молодежи находится будущее.

- Фильчаков C. А., Чернышева И. В., Шлемова М. В. Актуальные проблемы здоровья студентов // Успехи современного естествознания. — 2013.

- Пономаренко Г. Н. Общая физиотерапия Санкт-Петербург. — 2008.

- Крамской С. И., Амельченко И. А. О реализации оздоровительной программы в условиях технического вуза. — 2014.

Источник

Проблемы состояния здоровья студентов

Состояние здоровья студентов – одной из представительных групп молодежи страны, является актуальной проблемой современного общества [12].

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечивающих устойчивость экономического развития государства, тесно связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи. Вместе с тем, все возрастающие требования к уровню подготовки специалистов-медиков высшего звена, обусловленные увеличением потока научной информации, внедрением инновационных образовательных технологий, приводят к перегрузке студентов. Повышается их психоэмоциональная напряженность, истощаются адаптационные резервы нервной, эндокринной и иммунной систем, возрастает вероятность заболеваний [2, 23].

Группа факторов, входящих в образ жизни, по данным ВОЗ [33, 34], оказывает влияние на организм человека в 50-55 %. В частности, это нерациональное питание, частые стрессы, материально-бытовые условия проживания и труда, не отвечающие нормам, гиподинамия, курение, алкоголь, употребление наркотиков, бесконтрольное употребление лекарств, непрочность семьи, одиночество, низкий культурный и образовательный уровень. На долю здравоохранения приходится только 10-15 %, сюда входит своевременность медицинской помощи, эффективность профилактических мероприятий, качество медицинской помощи [5].

Изучением влияния учебного процесса на здоровье студентов долгое время занимается ученый И.Р. Шагина, которая во многих своих работах указывает на персональный характер воздействия на организм студентов, определяя это адаптационными возможностями организма [25, 26, 27]. Автор в своей работе обосновала, что ухудшение здоровья напрямую зависит от генетических составляющих, то есть наследственной предрасположенности к патологиям, однако активация этого обусловлена влиянием образа жизни. За время обучения в вузе здоровье студентов объективно ухудшается, к моменту окончания вуза только 20 % выпускников могут считаться практически здоровыми [25].

Как известно, снижение уровня здоровья студентов случается в тех случаях, когда они не соблюдают принципы здорового образа жизни. За период обучения, под воздействием факторов, указанных ранее, происходит ослабление состояния здоровья, большинство студентов находится в предболезненных (преморбидных) состояниях [16, 29].

Мониторинг казахстанских, российских, а также международных баз информации (Scopus, Pub Med, Elsevier), доказал, что учебная нагрузка студентов-медиков в среднем в 2 раза выше нагрузки студентов из технических вузов [3, 19, 30]. Известно, что показатели здоровья студентов медицинских специальностей являются низкими при сопоставлении с показателями здоровья студентов гуманитарных и технических специальностей [19].

Российский исследователь В.Б. Мaндриков указывает снижение физической работоспособности, а также общей активности и выносливости организма студентов-медиков [14].

Авторы А.В. Попов, В.Б. Мaндриков, И.A. Ушaковa, М.П. Мицулинa, приводят данные о том, что студенты-медики имеют более низкие показатели здоровья по сравнению со студентами других вузов. По данным А.В. Попова, число студентов, отнесенных к I группе здоровья, составляет от 23,8 до 30,0 %, ко II – от 32,8 до 40,0 % и к III – от 30,0 до 43,4 % [14, 20].

Проведенные исследования по динамике заболеваемости свидетельствуют об увеличении количества студентов имеющих хроническую патологию. Прослеживается тенденция к росту заболеваемости, как в целом, так и по отдельным нозологиям. Чаще всего студенты обращаются с острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), ангинами и бронхитами, тонзиллитами. Структура хронических патологий складывается следующим образом, повсеместно наблюдается расстройство пищеварения и нарушений обмена веществ (40,3 %), высокая распространенность заболеваний эндокринной системы (35,8 %), органов дыхательной системы (35 %), заболеваний глаз (28 %), системы кровообращения (26,3 %), костной, мышечной и соединительной ткани (23 %), мочеполовой системы (7,6 %) [15, 21].

Таким образом, специфика обучения в медицинском вузе предъявляет еще более высокие требования к исходному состоянию здоровья студентов. Однако большая часть исследовательских работ посвящена изучению состояния здоровья студентов немедицинских вузов: педагогических, сельскохозяйственных, технических и др. [1,18].

Физическое развитие является прямым показателем здоровья, считает автор А.В. Шиловская, анализ ее работ определил, что у 54,6 % физическое развитие является гармоничным, дисгармоничным – у 31,4 %. Несмотря на это, около 30 % студентов медицинских университетов, относятся к специальной группе по занятиям физической культурой, а 4 % полностью освобождены от физкультуры [28].

Анкетирование, проведенное казахстанским исследователем С.А. Батрымбетовой, позволило установить, что в городе Семей только 10,6 % студентов, обучающихся на первом курсе, отнесены в группу здоровых студентов, а в городе Актобе количество здоровых студентов на первом курсе составляет 32,6 % [3].

При анализе патологий студентов 1 курса выявлено наличие нескольких патологий [9]. По одному заболеванию зарегистрировано у 44,7 %, у 38,9 % зафиксировано сочетание двух, трех, четырех и более заболеваний. Проанализированы работы российских ученых, в которых отмечается изменение состояния здоровья студентов в сторону ухудшения, ко второму курсу. Количество случаев обращений, по заболеваемости на 2 курсе, возросло на 23 %, а к четвертому – на 43 % [4]. Динамика с 1 по 6-7 курс указывает на снижение процента студентов с I и II группами здоровья с 48,7 до 25,2 %, увеличение числа с III с 51,3 до 74,8 % [5].

Разбор структуры визитов студентов к врачу показал, максимальное количество визитов у студентов I и II курса, важнейшем образом с заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, мочеполовой системами [24].

Изучение литературы по данному вопросу [4, 5] позволило выявить основные заболевания, встречающиеся у студентов, а также определило высокую степень риска развития следующих заболеваний: миопия, бронхит, инфекционные заболевания мочеполовой системы, нарушения системы ЖКТ, а также подмечается рост заболеваемости с увеличением продолжительности обучения. Важно, что рост заболеваемости у студентов уменьшает результативность учебного процесса, не пролеченные заболевания, а также не выявленные во время медицинских осмотров, могут быть основанием формирования хронических патологий, которые могут ограничивать будущую профессиональную деятельность молодого специалиста [33].

К специфическим особенностям образа жизни студентов чаще всего относятся чтение, подготовка к занятиям ночью 51,3 %, поздние ужины, перед сном, 48,6 %, проблемы в личной жизни 48,9 %. Особенностью гендерных тенденций, является большой процент девушек с недостаточной двигательной составляющей 46,9 – 63,6 %, присутствуют вредные привычки в 41,4 – 45,1 % по сравнению с юношами. Образ жизни юношей характеризуется присутствием психоэмоционального стресса 87,5 – 87,8 %, малым нахождением на свежем воздухе 88,9 – 90,6 %, несоблюдением режима сна 37,5 – 44,4 %, недостаточной медицинской инициативностью 19,8 – 26,3 %. Выше 70 % девушек и около 45 % юношей не принимают участие в спортивной деятельности, физическая активность в основном определяется занятиями физкультурой в университете. Каждый третий студент, страдающий хроническим заболеванием, посещает группу ЛФК. 64,7 % исследованных студентов вообще не занимаются спортом [26].

Полноценное и рациональное питание – важный аспект студенческой жизни. Так, по определению основоположника науки о питании академика А.А. Покровского, питание своевременно и полно удовлетворяет физиологические потребности организма в пищевых веществах, энергии, укрепляет здоровья от различного рода заболеваний, способствует повышению работоспособности, обеспечивает высокую активность, жизнерадостность на долгие годы. Поиск данных в литературе о питании студентов показал [22, 32] проблемы в этой области. Только треть учащихся соблюдают режим питания. Значительная часть студентов питается «перекусами» по дороге в университет или иные места т.е. на ходу, всухомятку 1-2 раза в день. В основном питание студентов приставлено углеводами, так как они легче всего восполняют затраты энергии. 25 % учащихся соблюдают режим питания, но максимальный прием пищи случается в вечерние часы [23].

Соответственно литературным данным, вредные привычки у студентов связаны со стрессами, сложностью учебной программы, отсутствием условий организации быта, налаженного механизма отдыха, который нужен при напряженной работе для освоения современных программ обучения [16].

По данным исследований Н.П. Горобея и Н.И. Жернаковой встречаемость табакокуре-ния среди учащихся медицинского вуза составила 41,5 % на 100 опрошенных; алкогольные напитки употребляли 88,5 % из 100; имели опыт употребления наркотиков 22 % из 100 респондентов [6]. Из 41,9 % курящих первокурсников 33,5 % – девушки. Установлено, что 49 % студентов применяют алкоголь от 3 раз в месяц до 2 раз в неделю [10].

При анализе литературных работ исследователя А.В. Шиловской были выявлены основные компоненты ЗОЖ и процент использования их студентами, то есть систематическую профилактику утомлений, и ежедневное восстановление после учебы проводят только четверть студентов, правильного суточного режима придерживаются только 22,15 % студентов, процедуры закаливания используют 18 %. Активные формы отдыха – занятия спортом, отдых на природе, игры и прогулки на свежем воздухе привлекают 5,3 % студентов. Современные студенты в большей степени предпочитают пассивные формы досуга. Слушают музыку, смотрят фильмы, общаются в социальных сетях, играют в компьютерные игры. Предпочитаемые студентами механизмы релаксации, формы досуга крайне недостаточны для компенсации затрат нервной, психической энергии, необходимых для благополучной учебы [28].

Ряд зарубежных авторов [31], изучавших вопросы медицинского обслуживания студентов, отмечают, что службы здравоохранения должны опекать студентов, по крайней мере, в возрасте 17-19 лет.

Ценностные ориентации по соблюдению здорового образа жизни, еще не получили должного места в системе ценностей студента. Здоровый образ жизни не является нормой для большинства студентов нашего государства. Большая часть студентов неправильно питается, не проявляет необходимую в их возрасте двигательную активность, не соблюдает режим дня, не использует элементы закаливания, чаще всего снимаю стрессы посредством вредных привычек (курение, алкоголь, наркомания). Наблюдается устойчивая гиподинамия. Это вызывает озабоченность, так как отсутствие должных ориентаций в поведении приводит к формированию закрепленных, за время обучении в университете, привычек. Образует разрыв между реальным статусом и образом жизни молодого человека, с одной стороны, и требованиями жизни с другой. Низкое здоровье негативно отражается на способностях студенческой молодежи быть устойчивыми к факторам внешней среды, быть работоспособными и конкурентоспособными в условиях выбранной профессиональной деятельности [8]. Поэтому необходимо активировать и стимулировать влияние факторов, оказывающих положительное влияние, поскольку они укрепляют состояние здоровья, и нейтрализовать действие факторов, которые пагубно влияют на здоровье.

Изучение здоровья студентов, факторов его обусловливающих, забота о здоровья отожествляет не только медицинский, но и социальный аспект, а также определяет одну из приоритетных задач вузовского образования. Тем не менее, в настоящее время, чаще всего работа, связанная с профилактикой и оздоровлением студенческой молодежи, носит бессистемный характер, отсутствует четкая методология, слабо используются новые технологии оповещения и оздоровления, диагностики, лечения и реабилитации, низок уровень материально-технической базы ВУЗов [17].

Успех оздоровления и восстановительного лечения студентов во многом зависит от организационных форм работы, методов оздоровления и медицинской реабилитации, уровня и качества подготовки кадров, занимающихся лечебно-профилактической деятельностью в молодежной среде [13]. Это требует принятия неотложных действенных мер и правил по созданию условий для перехода к здоровому образу жизни каждого студента. Для разработки и внедрения которых необходимы совместные существенные усилия государственных органов, всех педагогических коллективов вузов и самих студентов.

В настоящее время методы донозологической диагностики [11] должны занять важное место в практической деятельности врачей и применяться в отношении тех студентов, которых врачи считают практически здоровыми, но на самом деле они могут находиться в пограничном состоянии между здоровьем и болезнью. Умение диагностировать эти состояния, предотвращать и ликвидировать – важнейшая задача медицинской науки и практического здравоохранения.

Источник