Виды риска:

Технический риск — вероятность отказа технических устройств с последствиями определённого уровня (класса) за определённый период функционирования опасного производственного объекта.

Индивидуальный риск — частота поражения отдельного человека в результате воздействия исследуемых факторов опасности аварий.

Потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) — частота реализации поражающих факторов аварии в рассматриваемой точке территории. Частным случаем территориального риска является экологический риск, который выражает вероятность экологического бедствия, катастрофы, нарушения дальнейшего нормального функционирования и существования экологических систем и объектов в результате антропогенного вмешательства в природную среду или стихийного бедствия.

Коллективный риск (групповой, социальный) — это риск проявления опасности того или иного вида для коллектива, группы людей, для определённой социальной или профессиональной группы людей. Частным случаем социального риска является экономический риск, который определяется соотношением пользы и вреда получаемого обществом от рассматриваемого вида деятельности.

Приемлемый (допустимый) риск аварии — риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск. Таким образом, приемлемый риск представляет собой некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями его достижения. Величина приемлемого риска для различных общественно социальных групп и отдельных людей — различная. Например, для Европейцев и Индусов, женщин и мужчин, богатых и бедных. В настоящее время принято считать, что для действия техногенных опасностей в целом индивидуальный риск считается приемлемым, если его величина не превышает 10 −6 .

Профессиональный риск — это риск, связанный с профессиональной деятельностью человека.

Методология оценки риска воздействия вредных факторов на здоровье.

Оценка риска включает несколько последовательных стадий: идентификацию опасности, оценку воздействия, определение дозовой зависимости эффекта и, наконец, расчет конкретного риска. При этом необходимо ответить на несколько вопросов.

Идентификация опасности. Действие ксенобиотика сопряжено с неблагоприятным эффектом. Под ним понимаются любые изменения на биохимическом, физиологическом, анатомическом, патологическом и/или поведенческом уровнях, которые приводят к функциональным изменениям и способны воздействовать на деятельность всего организма, изменять или извращать его ответную реакцию.

Идентификация опасности подразумевает учет факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Этот этап работы включает анализ экологической обстановки, учет и регистрацию химических веществ, используемых в промышленных и других целях, проведение выборочных скрининговых исследований окружающей среды с целью выявления тех «опасностей», которые могут иметь место и ранее не учтены. Здесь привлекаются данные фундаментальных исследований о неблагоприятном действии тех или иных факторов. На рассматриваемом этапе процедуры оценки риска анализ ведется на качественном уровне.

Действие ксенобиотиков подразделяется на системное и контактное. Примером системного действия может быть гепатотоксическое, нейротоксическое, эмбриотоксическое действие, повреждение почек, нарушение репродуктивной системы, возникновение рака; контактное — выражается действием на кожу.

Воздействия подразделяются на острые (когда одно или несколько воздействий повторяются в течение нескольких дней), субхронические (повторяющиеся в течение 14—90 дней) и хронические (действие ксенобиотиков осуществляется в течение года или на протяжении всей жизни).

Оценка воздействия. Источниками информации о реальных дозовых нагрузках, с которыми сталкиваются те или иные группы населения, служат данные лабораторного мониторинга и результаты расчетов. Лабораторные измерения, выполненные в соответствии с действующими нормативными документами в режиме мониторинга, могут дать объективную информацию о состоянии окружающей среды. Однако эти данные охватывают лишь часть тех примесей, которые действительно присутствуют в том или ином оцениваемом объекте и привязаны к конкретному месту наблюдения, что при недостаточном их числе затрудняет достоверную интерполяцию. Кроме того, эти исследования представляют лишь интегральную оценку без точного выхода на конкретный источник. Идентификацию последнего необходимо выполнять, ориентируясь на экспертные подходы, и достоверность результатов таких работ во многом определяется квалификацией эксперта. Расчетные методы позволяют построить полноценную модель загрязнения объекта окружающей среды с возможностью ее оценки в любой точке изучаемого пространства. Вместе с тем точность расчетов зависит от двух основных аспектов: качества исходной информации и точности выбранной модели.

На этой стадии определяют фактические уровни экспозиции и поглощения ядовитого вещества в данной совокупности индивидуумов.

При оценке экспозиции необходимо определить концентрацию загрязняющего вещества; время, частоту, продолжительность и маршруты воздействия; идентификацию той среды, которая переносит загрязняющее вещество и др.

Экспозиция — контакт организма с химическим, физическим или биологическим агентом. Величина экспозиции определяется как измеренное или рассчитанное количество ксенобиотика в конкретном объекте окружающей среды, находящееся в соприкосновении с пограничными органами человека (дыхательные пути, пищеварительный тракт, кожа, слизистые) в течение какого-либо точно установленного времени. Экспозиция может быть выражена как величина воздействия — масса вещества, отнесенная к единице времени (например, мг/день), или как поглощенная доза, т.е. количество ксенобиотика на единицу массы тела (мг/кг).

Поглощенная доза (ПД) должна рассчитываться как:

ПД = КК х Пост х Прод х Част / М,

где КК — концентрация ксенобиотика; Пост — количество поступающего вещества; Прод — продолжительность воздействия; Част — частота воздействия; М — масса тела.

В упрощенном виде этот показатель вычисляют по следующей формуле:

ПД = KK х v(m, V) / М

где КК — концентрация ксенобиотика; v, m, V— количество потребляемой воды, продукта, вдыхаемого воздуха; М — масса тела.

Поглощенная доза для детей будет выше, чем для взрослых при всех равных условиях из-за различий в массе тела.

В указанном случае говорится о так называемой среднесуточной поглощенной дозе — ССПД (англ. AADD — Average Adsorbed Daily Dose).

При хроническом воздействии поглощение на разных этапах жизни человека будет отличаться. В этом случае необходимо выделить определенные промежутки времени, на которые делится весь жизненный цикл человека. Продолжительность жизни делят на пять периодов: младенческий (1 год), детский (1—6 лет), детский (7—12 лет), подростковый (13—18 лет) и взрослый (19—70 лет). В этом случае рассчитывают среднесуточную дозу за жизнь — ССДЖ (англ. LADD — Lifetime Average Daily Dose), которая будет выражаться следующей зависимостью:

ССДЖ= (1/70 х ССПД младенца) + (5/70 ССПД1-6) + (6/70 х ССПД7-12) + (6/70 х ССПД13-18) + (52/70 х ССПД19-70)

Часто сама по себе среднесуточная поглощенная доза для взрослого используется вместо ССДЖ, так как зрелая часть возраста превалирует во всей продолжительности жизни.

Оценка воздействия базируется на прямых и непрямых (косвенных) методах исследования, включающих непосредственное измерение образцов проб в разных средах, персональный мониторинг загрязнителей в зоне дыхания, использование биологических маркеров, опросников, суточных дневников и математическое моделирование. Оценка воздействия наравне с токсикологическими исследованиями является определяющей при установлении риска для здоровья и зависимостей воздействие—ответ.

Оценка экспозиции может рассматривать прошлые, настоящие и будущие воздействия с различными параметрами для каждой фазы, т.е. анализ суммации биологических эффектов для прошлых воздействий, измерение настоящих и моделирование будущих воздействий.

В целом оценка воздействия включает три основных подэтапа.

Первый подэтап — характеристика окружающей обстановки, которая предусматривает анализ основных физических параметров исследуемой области (климат, гидрогеологические условия, растительность, тип почвы и др.) и характеристику популяций, потенциально подверженных воздействию (места проживания, виды деятельности, демографический состав, расположение жилых районов относительно исследуемого вредного участка, существующее зонирование территории и т.д.).

Второй подэтап — идентификация маршрутов воздействия и потенциальных путей распространения. Маршрут воздействия — путь химического вещества от источника до экспонируемого организма. Если точка воздействия отдалена от источника, то маршрут воздействия включает в себя также транспортную (в случае межсредовых переходов) и воздействующую среды. На этом этапе оценки экспозиции выявляются те пути, посредством которых выделенные популяции могут подвергаться воздействию. Каждый путь характеризует механизм воздействия исследуемых факторов, связанных с определенными источниками загрязнения окружающей среды, на население. Оценка маршрута воздействия включает характеристику источников загрязнения, выбросов и сбросов химических веществ, мест их нахождения; вероятной судьбы химических соединений в окружающей среде (распределение, транспорт, межсредовые переходы); мест проживания и видов деятельности экспонируемых популяций. Для каждого маршрута воздействия определяются точки воздействия (точки потенциального контакта человека с химическими веществами) и пути поступления (например, ингаляционный, пероральный, через кожу). Составными частями полного маршрута воздействия являются:

источник и механизм выброса химического вещества в окружающую среду;

среда распространения химического вещества (например, воздух, грунтовые воды);

место потенциального контакта человека с загрязненной окружающей средой (точка воздействия);

контакт человека с химическим веществом при потреблении воды, продуктов питания, дыхании и через кожные покровы.

Третий подэтап — количественная характеристика экспозиции предусматривает установление и оценку величины, частоты и продолжительности воздействий для каждого анализируемого пути, идентифицированного на втором подэтапе, который состоит из двух стадий: оценки воздействующих концентраций и расчета поступления.

Оценка воздействующих концентраций включает определение концентраций химических веществ, воздействующих на человека в течение периода экспозиции. Концентрация — это содержание конкретного загрязнителя в конкретной среде (например, воздушной) в единице ее объема (например, мкг/м3) в определенный промежуток времени. Все замеры концентраций прямо или косвенно связаны с временным интервалом.

С учетом установленной дозы на следующем этапе оценки риска анализируется зависимость доза-эффект, связывающая величину воздействующей дозы токсичного вещества с вероятностью появления негативных последствий для здоровья человека.

Дозовая зависимость. Дозозависимая реакция организма определяется экспериментально на уровне достаточно высоких, действующих доз, а оценка действия реального уровня загрязнения осуществляется методом экстраполяции. Задача описания всего многообразия и сложности процессов, протекающих в организме, может быть решена на основе фундаментальных закономерностей, которым подчиняются биологические системы. Общепринятыми являются две модели, описывающие зависимость в координатах доза — эффект.

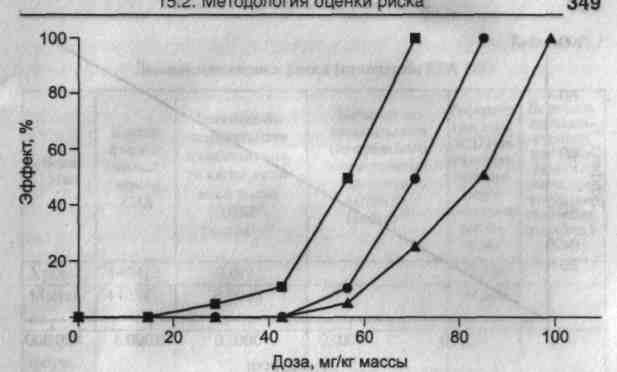

Пороговая модель для неканцерогенных веществ предполагает наличие порога, ниже которого изучаемый фактор практически не действует. На рис. 15.1 показана зависимость в координатах доза-эффект для общетоксического воздействия. В ней представлены данные для некоего (гипотетического) ксенобиотика относительно его гепатотоксического, эмбриотоксического и летального действий. Из рисунка видно, что первым, наиболее выраженным эффектом, является воздействие на печень, которое реализуется уже при дозе 30 мг на 1 кг массы. При дозе 57 мг на 1 кг массы выражены все три эффекта. LD50 для животных составляет 87 мг на 1 кг массы. При дозе 15 мг/кг эффект не наблюдается и эта величина носит название максимальная недействующая доза (МНД) (англ. NOEL — No Observed Effects Level).

Рис. 15.1. Зависимость доза-эффект для веществ с общетоксическим, неканцерогенным действием.

При сложности в определении данной величины, т.е. МНД, пользуются другим параметром — минимальная действующая доза (МДД) (англ. LOEL — Lowest Observed Effects Level). МНД рассчитывают путем деления МДД на коэффициент запаса (Кд), равный 10.

Полученные экспериментальные результаты на лабораторных животных экстраполируют на человека с учетом того, что человек приблизительно в 10 раз более чувствительный организм. Это еще один коэффициент запаса. В целом суммарный коэффициент запаса не превышает 100.

В свою очередь, разделив МНД на коэффициент запаса (К3), получают значение так называемой референтной дозы (RfD):

Беспороговая зависимость для веществ с канцерогенной активностью оценивает канцерогенные эффекты по беспороговому принципу. Это означает, что любые, даже самые малые концентрации могут приводить к злокачественному перерождению клеток.

Рис. 15.2. Зависимость доза-эффект для веществ с канцерогенной активностью

Графически зависимость описывается прямой линией, а математически — в виде линейной модели:

КР = ССПД х ПИКР (ППКР) х ,

где КР — дополнительный канцерогенный риск, т.е. риск возникновения неблагоприятного эффекта, определяемый как вероятность возникновения этого эффекта при заданных условиях; ССПД — среднесуточная поглощенная доза; ПИКР (ППКР) — значения потенциального ингаляционного или перорального канцерогенных рисков, т.е. единиц рисков, определяемых как фактор пропорции возрастания риска в зависимости от величины действующей концентрации (дозы) в (мг/кг)-1 или (мкг/м3)-1, т.е. в обратных единицах воздействия соответственно; а = 1 = 70/70 — величина, отражающая количество лет, в течение которых индивидуум подвергается воздействию при допущении, что он постоянно живет в изучаемом месте (70 лет), деленных на общее количество лет ожидаемой средней продолжительности жизни (70 лет).

КР в течение всей жизни — функция трех основных факторов: суточной поглощенной дозы, рассчитываемой из концентрации ксенобиотика в воздухе, питьевой воде, продуктах питания; вероятности, что конкретное химическое соединение провоцирует образование опухоли; продолжительности воздействия.

Заключительный этап — обобщение результатов предыдущих этапов. Он включает помимо количественных величин риска анализ и характеристику неопределенностей, связанных с оценкой, а также обобщение всей информации по оценке риска.

Существует четыре основных неопределенности:

исходная выборка баз данных;

неполнота использованных моделей.

В идеальном случае каждая неопределенность должна сопровождаться распределениями индивидуальной и обобщенной вероятности, из которых выводятся средние или худшие индивидуальные оценки негативного эффекта.

Оценка риска является одной из основ для принятия решений по профилактике неблагоприятного воздействия экологических факторов на здоровье населения, но не самим решением.

Другие необходимые для этого условия — анализ нерисковых факторов, сопоставление их с характеристиками риска и установление между ними соответствующих пропорций — входят в процедуру управления, являющуюся третьим этапом системы социально-гигиенического мониторинга.

Сопоставление медико-экологических, социальных и технико-экономических факторов дает основу для ответа на вопрос о степени приемлемости риска и необходимости принятия регулирующего решения, ограничивающего или запрещающего использование того или иного технического решения, функционального зонирования территории поселения при разработке его генплана, и т.д.

Источник