Показатели здоровья населения

В настоящее время различают здоровье населения (общественное здоровье) и здоровье индивида (индивидуальное здоровье).

Индивидуальное здоровье — здоровье отдельного человека. Его оценивают по персональному самочувствию, наличию или отсутствию заболеваний, физическому состоянию и т.д.

Групповое здоровье — здоровье отдельных сообществ людей: возрастных, профессиональных и т.д.

Общественное здоровье отражает здоровье индивидуумов, из которых состоит общество, но не является суммой здоровья индивидуумов. Даже ВОЗ до сих пор не предложило краткого и емкого определения общественного здоровья. «Общественное здоровье — такое состояние общества, которое обеспечивает условия для активного продуктивного образа жизни, не стесненного физическими и психическими заболеваниями, т.е. это то, без чего общество не может создавать материальные и духовные ценности, это и есть богатство общества» (Ю.П.Лисицин).

Потенциал общественного здоровья — мера количества и качества здоровья людей и его резервов, накопленных обществом.

Индекс общественного здоровья — соотношение здорового и нездорового образа жизни населения.

Эксперты ВОЗ при выработке стратегии «здоровье для всех в XXI веке» выбрали такие показатели общественного здоровья: % ВВП, идущий на здравоохранение; доступность первичной медико-санитарной помощи; обеспеченность населения безопасным водоснабжением; % лиц, подвергнутых иммунизации от инфекционных болезней; состояние питания детей, в частности, % детей, родившихся с низкой массой тела (

Показатели естественного движения населения.Рождаемость и смертность населения исчисляется на основе регистрации каждого случая рождения и смерти в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Рождение и смерть регистрируются на специальных бланках «Акт о рождении», «Акт о смерти», которые, в свою очередь, составляются на основании «Справки о рождении» и «Врачебном свидетельстве о смерти».

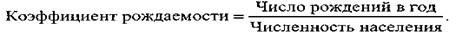

Показатель (коэффициент) рождаемости — число рождений в год, приходящихся на 1000 чел.:

Средний показатель рождаемости — 20-30 детей на 1000 чел.

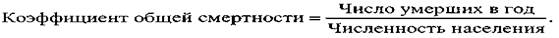

Показатель (коэффициент) общей смертности — число умерших в год на 1000 чел.:

Средний показатель смертности 13. 16 умерших на 1000 чел. Если смертность в старческом возрасте является следствием физиологического процесса старения, то смертность детей есть явление патологическое.

Детская смертность является показателем социального неблагополучия, неблагополучия здоровья населения.

Уровни детской смертности в течение 1-го года жизни также неравномерны: наиболее высокая смертность приходится на 1-й месяц жизни, а в 1-м месяце — на 1-ю неделю.

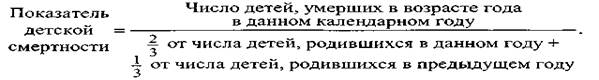

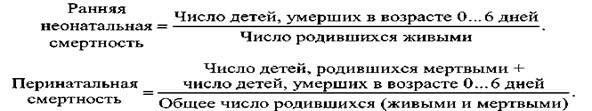

Особое внимание уделяется следующим показателям детской смертности (на 1000 чел.):

Термин «перинатальная смертность» означает смертность вокруг родов. Различают антанатальную смертность (до родов), интранатальную смертность (в родах), постнатальную смертность (после родов), неонатальную (в течение 1-го месяца жизни) и раннюю неонатальную (в течение 1-й недели жизни) смертности. Антанатальная и интранатальная смертности составляют мертворождаемость.

Основными причинами перинатальной смертности являются родовые травмы, врожденная аномалия развития, асфиксия и т.д. На уровень перинатальной смертности влияют следующие факторы: социально-биологические (возраст матери, ее состояние во время беременности, наличие абортов в анамнезе, число предыдущих родов и т.д.), социально-экономические (условия труда беременной, материальное положение, семейное положение, уровень и качество медицинской помощи беременным и новорожденным).

На показатели детской смертности, как показали исследования, влияют следующие группы факторов: социально-экономические и определяемый ими образ жизни, политика в области здравоохранения, охрана здоровья женщин и детей, специфические методы борьбы с детской смертностью, следующие из ее медико-социальных причин.

Младенческая смертность является важнейшим показателем здоровья населения (смертность детей в возрасте до 1 года, рассчитываемая на 1000 рожденных живыми в течение одного года). Она определяет большую половину детской смертности, влияет на все демографические показатели. Низкий показатель младенческой смертности составляет 5. 15 детей на 1000 чел. населения, средний — 16. 30, высокий — 30. 60 и более.

Естественный прирост населения — разность между рождаемостью и смертностью населения из расчета на 1000 чел. населения. В настоящее время в странах Европы наблюдается снижение естественного прироста населения за счет снижения рождаемости.

Средняя продолжительность предстоящей жизни — число лет, которое в среднем предстоит прожить данному поколению родившихся или числу сверстников определенного возраста, если предположить, что на всем протяжении их жизни смертность будет такой же, как в год исчисления. Как следует из определения, этот показатель рассчитывается по данным возрастной смертности с применением специальных таблиц смертности и статистических методик исчисления. В настоящее время высоким показателем считается 65. 75 лет и более, средним 50. 65 лет и низким 40. 50 лет.

Показателем постарения населения является доля лиц 60 лет и старше. Высоким постарением населения считается, если такая возрастная категория составляет 20% населения и более, умеренным постарением — 5. 10%, низким — 3. 5%.

Показатели механического движения населения.Механическое движение населения — передвижение (миграция) отдельных групп людей из одного района в другой или за пределы страны. К сожалению, за последние годы в пределах отечества вследствие социально-экономической нестабильности, межнациональных конфликтов миграционные процессы приняли стихийный характер, стали все более распространенными. Механическое движение населения оказывает большое влияние на санитарное состояние общества. Вследствие передвижения значительных масс людей создается возможность распространения инфекций. Мигранты являются одним из основных объектов социальной работы.

Показатели заболеваемости.Различают собственно заболеваемость — вновь возникшее заболевание в данном году и распространенность заболевания (болезненность) — заболевания, вновь возникшие в данном году и перешедшие из предыдущего года на данный момент. Виды заболеваемости следующие: общая заболеваемость, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, инфекционная заболеваемость и т.д. Заболеваемость населения показывает уровень, частоту, распространенность всех болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в целом и его отдельных группах по возрасту, полу, профессии и т.д.

Показатели заболеваемости определяются соответствующей цифрой на 1000, 10000 или 100 000 чел. населения.

Заболеваемость имеет важнейшее значение в изучении состояния здоровья населения. Заболеваемость изучается на основании анализа медицинской документации амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений: листков нетрудоспособности; карт больных, выбывших из стационара; статистических талонов для регистрации уточненных диагнозов; экстренных извещений об инфекционных заболеваниях; свидетельств о смерти и т. д. Изучение заболеваемости включает в себя также количественную (уровень заболеваемости), качественную (структуру заболеваемости) и индивидуальную (кратность перенесенных за год заболеваний) оценку. Существуют методы изучения заболеваемости по данным обращаемости, по данным медицинских осмотров и причинам смерти.

В настоящее время происходит преобразование структуры смертности и заболеваемости: если в прошлом наиболее распространенными заболеваниями были инфекционные (именно они составляли главную причину смертности населения), то сейчас преобладают неинфекционные, т.е. хронически протекающие заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, травмы, нейропсихические, эндокринные заболевания. Это связано с достижениями медицины в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями: вакцинацией, мерами по охране труда и внешней среды (ликвидация природных очагов малярии, чумы и т.д.), санитарным просвещением и т.д.

На первом месте по причинам смерти стоят сердечно-сосудистые заболевания, затем онкологические заболевания, и, наконец, травмы. В нашей стране сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин инвалидности.

Изменению характера заболеваемости способствует быстрое изменение образа жизни, приводящее к нарушению адаптации человека в окружающей среде. Возникла теория болезней цивилизации. Хронические неэпидемические болезни возникают потому, что цивилизация (в частности, урбанизация) приводит к бурному нарастанию темпов жизни, вырывает человека из привычных для него условий жизни, к которым он приспосабливался в течение многих поколений, и человек остается беззащитным перед темпами и ритмами современной жизни. В результате биологические ритмы человека, его способности к адаптации перестают соответствовать ритмам социальным, т.е. современные заболевания, например сердечно-сосудистые, сторонники теории болезней цивилизации рассматривают как выражение неприспособленности к среде существования. Одна из важнейших задач социального работника — совершенствование медико-социальной адаптации, иными словами, косвенным образом деятельность социальных работников способствует снижению заболеваемости хроническими неэпидемическими заболеваниями.

Показатели инвалидности.Инвалидность — нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, врожденными дефектами, последствиями травм, приводящих к ограничению жизнедеятельности. Показатели инвалидности выявляются путем регистрации данных медико-социальной экспертизы.

Показатели физического развития.Физическое развитие — показатель роста и формирования организма — зависит не только от наследственности, но и от социальных условий. Физическое развитие обследуемых выявляется путем антропометрических и физиометрических измерений роста, массы тела, окружности грудной клетки, мышечной силы, отложений жира, уровня артериального давления, жизненной емкости легких. На основании полученных данных устанавливают стандарты физического развития для каждой возрастно-половой группы. Стандарты служат для индивидуальной оценки физического развития, которая проводится на медицинских осмотрах.

Уровень физического развития тесно связан с климатогеографическими условиями и различными этническими группами, для чего создаются местные стандарты. Массовые из года в год повторяющиеся медицинские наблюдения позволяют судить об изменениях физического развития, а следовательно, и об изменениях здоровья населения.

Ускоренные темпы физического развития называются акселерацией. Акселерация наблюдается уже в период внутриутробного развития плода. В дальнейшем продолжается ускорение темпов роста массы тела, раннее половое созревание, раннее окостенение скелета. Акселерация накладывает свой отпечаток на развитие организма более старшего возраста, на проявление заболеваний в старшем возрасте. Есть предположение, что акселерация способствует вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и т.д.

Источник

Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детскому населению

В Указе Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 г. №204 «О Национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 г.» главная цель — достижение ожидаемой продолжительности жизни 78 лет к 2024 г. Важнейшая задача в этом направлении — обеспечение шаговой доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Без ее решения невозможно добиться успеха ни по одному из федеральных проектов, включенных как в Национальный проект «Здравоохранение», так и «Демография».

Факторы, которые влияют на здоровье населения

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — это гипотетическое число лет, которое бы прожил рожденный сегодня младенец, если бы на протяжении всей его жизни действовали такие же коэффициенты смертности по возрастам, которые сложились сегодня. ОПЖ это главная характеристика здоровья населения в стране. В РФ она сегодня растет и приближается к 73 годам. Однако, по сравнению с «новыми» странами ЕС, которые близки к РФ по уровню экономического развития (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия и др.) [1], она на 5 лет ниже, и это серьезный вызов, который мы должны преодолеть.

ВШОУЗ сделала расчеты [2], которые показали, что в РФ в период 2011-2016 гг. наибольшее влияние на динамику ОПЖ оказали социально-экономические факторы – 40% (доходы населения, уровень ВВП на душу населения), 30% зависит от образа жизни населения и оставшиеся 30% — от финансирования и деятельности здравоохранения. При оценке уровня воздействия системы здравоохранения на здоровье граждан следует иметь в виду, что в странах, где она хорошо финансируется, влияние будет меньшим по сравнению со странами, где есть резервы роста в этом направлении, например, как в РФ. Для справки, сегодня в РФ государственное финансирование здравоохранения в 1,9 раза ниже, чем в названных «новых» странах ЕС, соответственно 780 и 1520 долларов по ППС [3] на душу населения в год.

Национальный проект «Здравоохранение»

Этот проект рассчитан на период 2019-2024 гг. и включает следующие взаимосвязанные федеральные проекты, направленные на выполнение Указа Президента.

I. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – обеспечение инфраструктуры (сети) медицинских организаций ПМСП и организационных процессов в них («бережливая поликлиника»), диспетчеризация скорой помощи, увеличение числа вылетов скорой помощи.

II. «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» – развитие профилактического направления в педиатрии, улучшение материально-технической базы детских поликлиник, повышение квалификации кадров.

III. «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» – устранение дефицита медицинских работников первичного звена, повышение профессионального уровня специалистов в отрасли.

IV. «Завершение формирования сети Национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» – внедрение клинических рекомендаций и системы контроля качества медицинской помощи, методическое управление качеством оказания медицинской помощи в субъектах РФ.

V. «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – внедрение МИС во всех медицинских организациях, внедрение централизованных сервисов, организация телемедицинских консультаций.

VI. Развитие экспорта медицинских услуг.

ПМСП и здоровье населения

Очень важно, что задача по обеспечению шаговой доступности медицинской помощи является краеугольной в майском указе Президента РФ. ПМСП – самый массовый вид медицинской помощи. В первичном звене ежегодно происходит до 1 230 млн посещений, или около 490 млн обращений (при условии, что в одном обращении в среднем 2,5 посещения), из них к врачам участковой службы происходит около половины от всех посещений. Все самые главные решения касательно здоровья населения должны приниматься именно на уровне первичного звена, главные из них: формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения, профилактика, диагностика и лечение распространенных заболеваний, медицинская реабилитация, наблюдение за течением беременности и детьми первого года жизни.

В названном указе Президента поставлены следующие цели, имеющие непосредственное отношение к обеспечению шаговой доступности ПМСП:

1) Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих ПМСП;

2) Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях медицинских организаций, оказывающих ПМСП);

3) Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год;

Для достижения этих целей в Указе перечислены задачи, которые необходимо решить, среди них:

- завершить формирование сети медицинских организаций, оказывающих ПМСП, в том числе построить врачебные амбулатории (ВА), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), фельдшерские пункты (ФП), в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 чел., а также обеспечить использование мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах численностью менее 100 чел.;

- обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, в том числе внедрить систему непрерывного образования;

- создать взаимодействие медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);

- внедрить инновационные медицинские технологии;

- внедрить клинические рекомендации и обеспечить их финансово;

- разработать и реализовать программы борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения (в составе этих программ также должна быть отражена компонента обеспечения ПМСП).

Для решения поставленных целей и задач необходимо оценить стартовые условия, то есть проблемы, которые необходимо преодолеть, и системно подойти к решению этих проблем.

Проблемы, которые необходимо преодолеть в первичном звене

Главная проблема первичного звена здравоохранения – это дефицит кадров. С 2012 по 2016 г. в результате непродуманных реформ по оптимизации государственной системы здравоохранения произошло сокращение ее мощностей. Так, с 2012 по 2017 г. число больных в РФ увеличилось на 3% (+4,7 млн человек без учета Крыма для сопоставимости), а обеспеченность всеми врачами сократилась на 1,3%, койками – на 14%. В результате существенно возросла нагрузка на медицинский персонал, особенно на тех, кто работает в участковой службе (поликлиниках, врачебных амбулаториях), которые и так работали на 1,5-2 ставки.

Сегодня дефицит врачей участковой службы (врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и врачей общей практики — ВОП) составляет 41 тыс. человек или 58% от их необходимого числа. Дефицит посчитан как разница между установленным нормативом и физическим числом врачей, при условии, что врачи не совмещают должности. Общий дефицит участковых медсестер, работающих с врачами участковой службы, составляет 64 тыс. (76%). Дефицит фельдшеров составляет 19,5 тыс. чел. (87%). Как следствие, все эти медицинские работники перегружены работой и не могут эффективно выполнять свои трудовые функции и своевременно повышать квалификацию, что отрицательно сказывается на качестве их работы.

Из них врачей-педиатров участковых не хватает 10,8 тыс. Расчеты сделаны следующим образом: по данным ЦНИИОИЗ в 2016 году численность врачей-педиатров участковых составила 25,8 тыс. чел., а необходимо — 36,6 тыс. врачей <29 294 221 ÷ 800, где 29,01 млн — численность детского населения в возрасте от 0 до 17 лет, а 800 – норматив прикрепления населения от 0 до 17 лет на одном педиатрическом участке по Приказу Минздравсоцразвития от 16.04.2012 № 366н) [4].

Участковых медсестер, работающих с врачами-педиатрами участковыми дополнительно необходимо 7,3 тыс. Расчеты: по данным ЦНИИОИЗ, в 2016 году их фактическая численность составила 29,3 тыс. чел., в Приказе Минздравсоцразвития от 16.04.2012 № 366н предусмотрено, что на 1 должность врача-педиатра участкового приходится 1,0 должности участковой медсестры 3 . Соответственно, их численность должна составить 36,6 тыс. <36,6 тыс. необходимых врачей-педиатров участковых × 1,0>.

Отметим, что согласно научным исследованиям обосновано, что оптимальная численность населения, которую может обслужить 1 участковый врач и ВОП (который обслуживает и детское и взрослое население) не должны превышать 1000-1500 человек, и это при наличии не менее 2-х средних медицинских работников, работающих с ними [5]. В противном случае, снижается качество медико-профилактической помощи населению: профилактические мероприятия проводятся не в полном объеме, не выявляются онкологические заболевания, не достигаются целевые значения показателей артериального давления, растет неудовлетворенность пациентов и др. Для справки: в РФ норматив обслуживаемого населения на одном терапевтическом участке составляет 1700 человек прикрепленного взрослого населения (18 лет и старше) в городских условиях, в сельской местности – 1300 человек, для врачей-педиатров участковых – 800 детей в возрасте 0-17 лет.

Предложения, выносимые на обсуждение

ВШОУЗ (Высшая школа организации и управления здравоохранением) подготовил предложения по доработке федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Главные из них представлены ниже:

В части обеспеченности медицинскими кадрами

- Поэтапно привести численность медицинских работников медицинских организаций, оказывающих ПМСП, в соответствие с установленными или обновленными нормативами. Для врача-педиатра участкового сохраняется действующий норматив, 800 человек прикрепленного детского населения (до 17 лет включительно). При этом все ставки должны быть заняты без совместительства. На 1 должность врача участкового должно приходиться 2 (или 1,5) должности участковой медицинской сестры.

- Предусмотреть существенное повышение оплаты труда врачей субъектов ПМСП и расширение социальных льгот, а также меры по укреплению доверия к ним со стороны пациентов. Заложить следующие темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (без начислений): базовый рост – 10% в год в текущих ценах до 2024 года. Дополнительное повышение оплаты труда в 1,5 раза участковым врачам, которые прошли переподготовку по специальности «врач общей практики» и сдали экзамен независимой комиссии, подтверждающий уровень их компетенции. Это позволит сохранить действующий и стимулировать новый приток дополнительных кадров в амбулаторно-поликлинические медицинские организации.

- Среди дополнительных мотивационных механизмов для медицинских работников участковой службы предлагаем выделить субсидии на снижение ставки ипотечного кредитования по приобретению жилья для тех, кто нуждается в нем.

- Ввести повышающий коэффициент 1,3 за работу в сельской местности всем медицинским работникам (1,3 к средней оплате труда, установленной в субъекте РФ). Отметим, что число участников программы «Земский доктор» с 2012 по 2017 г. заметно снизилось – на 35% (с 7,7 до 5,0 тыс. чел. в год). В части социальных льгот медицинским работникам, работающим в сельской местности, предлагаем предоставить льготу: через 5-7 лет работы в сельской местности предоставляется право на льготное кредитование при приобретении жилья в городских условиях.

- Снизить различия в оплате медицинских работников субъектов ПМСП в различных регионах РФ. Это позволит снизить отток кадров в регионы с более высокими показателями оплаты труда.

В части повышения квалификации медицинских кадров

- Разработать специальные методические рекомендации и алгоритмы по всем направлениям трудовых функций участковых врачей (они должны быть основаны на клинических рекомендациях) и обеспечить ими каждого врача-педиатра участкового, а также интегрировать эти алгоритмы в МИС и представить в виде мобильного приложения. Отметим, что сегодня клинические рекомендации охватывают все этапы оказания медицинской помощи, но в ряде случаев затруднительны для использования в оперативной работе врачей первичного звена.

- Актуализировать и утвердить Приказом Минздрава единые федеральные требования к оценке качества и объема работы субъектов ПМСП и врачей участковой службы.

- На каждом рабочем месте врачей и фельдшеров субъектов ПМСП обеспечить доступ к электронным системам поддержки принятия клинических решений, в том числе к электронным образовательным модулям, лекарственным справочникам (в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура…»).

- Ежегодно публиковать рейтинг эффективности деятельности субъектов ПМСП в соответствие с актуализированными требованиями.

- Обеспечить достижение высокого уровня компетенций участковых врачей, который позволит им эффективно выполнять возложенные на них обязанности.

В части конкретизации ответственности муниципальных органов власти за создание условий по оказанию медицинской помощи

- Предусмотреть ответственность муниципальных и региональных властей по созданию условий для оказания медицинской помощи в сельской местности, а именно: предоставление жилья медицинским работникам, организация транспортной доступности медицинских организаций для граждан, организация средств связи и требуемых каналов передачи данных для медицинских организаций.

- Обеспечить транспортную доступность медицинских организаций в соответствие с утвержденными нормативами (Приказ Минздрава России от 27.02.2016 № 132н) с учетом особенностей сельской местности, климатических и иных региональных факторов по плановым показаниям (а не только по экстренным показаниям, как это предусмотрено в действующем федеральном проекте).

- Продлить выплаты по программе «Земский доктор» до 2024 г., установить увеличение субсидии на приобретение (строительство) жилья до уровня рыночной стоимости жилья в каждом конкретном муниципалитете (регионе).

В части финансового обеспечения проекта

- Рассчитать необходимое финансовое обеспечение для достижения всех результатов проекта и предусмотреть соответствующее финансирование в бюджетах всех уровней.

В завершение следует отметить, что успех в лечении пациентов будет достигнут только в том случае, когда мы восстановим доверие и взаимное уважение между врачами и пациентами. Это важнейшая управленческая задача, и для ее решения в обществе необходимо культивировать уважение к медицинским работникам, их тяжелому и высокоответственному труду, а со стороны системы здравоохранения мы должны гарантировать пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.

[1] «Новые-8» страны ЕС, которые включают: Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Словению, Чехию и Эстонию – имеют близкий с РФ уровень экономического развития, т.е. средневзвешенный ВВП на душу населения (30,8 и 23,9 тыс. долларов по ППС, соответственно).

[2] Г.Э. Улумбекова, А.Б. Гиноян, Е.А. Чабан. Количественный анализ факторов, влияющих на состояние здоровья населения в Российской Федерации // Медицинское образование и профессиональное развитие. – № 2 (24), 2016. – С. 107-120.

[3] $ППС – доллар, оцененный по паритету покупательной способности – соотношение валют разных стран, установленное по покупательной способности этих валют применительно к определенному набору товаров и услуг (по всему ВВП).

[4] Приказ Минздравсоцразвития от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи».

[5] A Primary Care Panel Size of 2500 Is neither Accurate nor Reasonable // M. Raffoul, M. Moore,

D. Kamerow, A. Bazemore. – JABFM, July–August 2016. – Vol. 29. – No. 4. – РР. 496-499.

Estimating a Reasonable Patient Panel Size for Primary Care Physicians With TeamBased Task Delegation // J. Altschuler, D. Margolius, T. Bodenheimer, K. Grumbach. – Annals of family medicine, September-October 2012. – VOL. 10. – NO. 5. – PP. 396-400.

Источник