Каким заболеваниям подвержены люди, которые живут на верхних этажах

Человек неспроста инстинктивно боится высоты. Помимо новых ощущений высота проносит человеку и проблемы со здоровьем. В группу риска попадают не только альпинисты, но и авиапассажиры, и даже жители многоэтажек.

На каком этаже лучше жить?

Оказывается, жизнь на верхних этажах высоток может быть небезопасна. Согласно последним исследованиям американские ученые пришли к выводу, что лучше всего селиться не выше 7-го этажа. Причина, по их мнению, заключается в магнитном поле Земли, которое с высотой слабеет, тем самым создавая риск нагрузки на иммунную, нервную и сердечнососудистую системы человека.

Есть и другие поводы не забираться слишком высоко. Экологи считают, что воздух в поднебесье, окуриваемый множеством предприятий крупных городов, не столь чистый, поэтому скопление вредных веществ на высоте от 30 метров может превышать допустимый уровень.

Другая напасть, способная доставить неприятности жителям высоток – электромагнитное излучение. Конечно, бытовая техника и проводка «фонят» одинаково, что на 1-м, что на 15-м этаже, однако железобетонная конструкция, препятствуя прохождению электромагнитных волн, заставляет их циркулировать по квартире, отдавая часть фона на более высокие этажи.

Медики отмечают, что жители верхних этажей панелек чаще других страдают головными болями и депрессиями.

Еще одна проблема верхних этажей – это вибрация, которую создает транспорт, промышленные установки, инженерно-технологическое оборудование зданий. При постоянной, почти не ощутимой вибрации человек нередко испытывает состояние угнетенности и необъяснимого чувства беспокойства.

Выше гор могут быть только горы

Однако даже жизнь на 20-м этаже не идет ни в какое сравнение с последствиями, которые человек испытывает в горах. Альпинисту нужно быть готовым к издержкам нахождения на значительных высотах: понижению температуры и влажности воздуха, увеличению солнечной радиации, снижению атмосферного давления и содержания кислорода.

Установлено, что среднее убывание температуры с высотой составляет 6°С на 1 километр. На вершинах 7- и 8-тысячников вероятно опускание температуры до 30°С ниже нуля, что считается пределом для длительного пребывания человека в подобных условиях в безветренную погоду: дальше начинается обморожение открытых частей тела. При ветре 20 м/с такой предел ограничивается -10°С.

Российский научно-исследовательский институт туризма КазАСТ провел анализ информации о работе шестидесяти экспедиций СССР и стран СНГ за период 1982-1997 гг. во время восхождений на вершины Гималаев и Каракорума (высоты свыше 7 тыс. м над уровнем моря).

В результате были выявлены следующие данные последствий переохлаждения: 34 человека вернулись с восхождения, не достигнув вершины из-за явной угрозы тяжелых обморожений; 7 человек совершили восхождение, но получили тяжелые обморожения с ампутацией пальцев рук и ног; 9 человек погибли на восхождении от переохлаждения.

Более тяжелыми последствиями для горных восходителей чревата гипоксия, которая достигает критических для большинства людей значений на высоте 5000 метров (парциальное давление кислорода 100 гПа против 200 гПа на уровне моря).

Наиболее чувствительными к кислородному голоданию оказываются центральная нервная система, мышца сердца, ткани почек и печени.

Человек автоматически компенсирует недостаток кислорода увеличением объема вдыхаемого воздуха, однако гипервентиляция обеспечивает поддержание достаточного количества кислорода в легких, но не в крови.

Коварство высотной болезни

Горная болезнь – это адаптация организма к набору высоты. Первые ее признаки – головокружение, тошнота, одышка, озноб – могут проявиться на относительно небольших высотах 2500-3000 м, однако все будет зависеть от индивидуальных особенностей организма и условий высокогорья. Например, во влажном морском климате Камчатки горная болезнь может заявить о себе на высоте 1000 м, а в сухом континентальном климате Гималаев альпинист может не ощущать недомогания вплоть до высоты 5000 м.

Горная болезнь вызывает череду функциональных изменений в организме человека. Это снижение болевой чувствительности, нарушение цветовосприятия, замедление скорости сенсомоторных реакций, ухудшение памяти.

При длительном кислородном голодании происходит нарушение психики и как следствие – снижение возможностей реальной оценки возникающих ситуаций.

Интересный случай описал гид питерского туристического клуба «Время приключений» Денис Алимов. На тибетском перевале Долма-Ла (5630 м) ему практически на себе пришлось тащить физически неподготовленную женщину, когда у нее внезапно наступила слепота. Только с понижением высоты зрение к ней вернулось.

Горная болезнь коварна. Она может маскироваться, к примеру, под расстройство кишечника или обычную простуду. Если вовремя не распознать первые симптомы, то заболевание может стремительно прогрессировать и закончиться летальным исходом в считанные часы. Утешает лишь то, что риск смерти от горной болезни невелик. Так, частота смерти путешественников в Непале составляет 0,0036% – то есть 36 смертей на 10 000 человек.

Руководитель гималайской экспедиции на Эверест в 1952 году швейцарец Э. Висс-Дюнан ввел такое понятие, как «летальная зона». Он высказал мнение, что существуют высотные границы нахождение за пределами которых в не зависимости от сроков акклиматизации и подготовки гибельно для человека. Так, по словам швейцарца, на уровнях свыше 8000 м альпинист за счет внутренних резервов может продержаться не более 3 дней.

Дженерики против горной болезни

Адаптироваться к условиям высокогорья помогает целый комплекс мер – постепенный набор высоты, режим, употребление продуктов с повышенным содержанием углеводов. Есть целый ряд препаратов, в частности, на основе женьшеня и китайского лимонника, которые способствуют мобилизации ресурсов организма.

Не так давно интернет облетела новость, что «Виагра» является хорошим профилактическим средством против горной болезни.

Израильские ученые подтвердили эффективность дженериков, экспериментально установив уникальные свойства сиалиса, который способен предотвращать осложнения во время длительного нахождения на больших высотах.

Исследования были проведены на высочайших вершинах Африки – горе Килиманджаро (5895) и горе Кения (5199). В качестве испытуемых выступали как мужчины, так и женщины в количестве 49 человек, чей средний возраст был 50 лет.

Полученные результаты показали, что альпинисты, принимавшие сиалис, в разы снижали риск таких последствий горной болезни, как отеки легких и мозга.

«Синдром экономического класса»

Если для восходителей пределом является высота Эвереста 8848 м, то авиапассажиры забираются еще выше – до 11000 м. Герметичность салона воздушного судна позволяет в значительной степени нивелировать перепады атмосферного давления, низкие температуры и нехватку кислорода.

Но в любом случае уровень давления в самолете будет приблизительно соответствовать атмосферному давлению на высоте 2500 м над уровнем моря, что автоматически влечет за собой сухость воздуха и уменьшение содержания кислорода: а это риск повышения артериального давления, гипертонического криза и развития сердечного приступа.

Негативные факторы длительного нахождения в салоне летящего самолета могут привести к еще одному, относительно молодому заболеванию, получившему название «самолетный тромбоз» или «синдром экономического класса».

Врач-кардиолог Виктория Паис отмечает: «Чем дольше мы сидим в неподвижном состоянии, тем больше нагрузка на сосуды ног. В это время кровообращение в нижних конечностях замедляется, кровь становится более вязкой, сосуды сужаются, ноги отекают и начинают болеть. И все это на фоне перепадов давления в салоне самолета. В такой ситуации растет риск сосудистого тромбоза».

Установлено, что риск возникновения тромбоза сохраняется в течение месяца после перелета. По статистике образование тромбов происходит у одного из шести тысяч авиапассажиров. В группу риска попадают люди, имеющие нарушение процесса свертывания крови.

В качестве профилактики тромбоза врачи рекомендуют в течение каждого часа полета хотя бы раз вставать для короткой прогулки по салону, периодически делать физические упражнения и разминать мышцы ног.

Источник

Физика города: выше какого этажа не стоит жить и почему

Иллюстрация: Ольга Денисова

Москва, как большинство современных мегаполисов, растет вверх. С каждым годом в небо впивается все больше высотных домов, многие из которых предназначены для жилья. Покупатели квартир нередко выбирают этажи повыше ради видов и ощущения полета при взгляде в окно. Но не опасно ли для нас селиться на 30-м этаже? Коллеги из научно-популярного журнала «Кот Шредингера» помогли разобраться в теме.

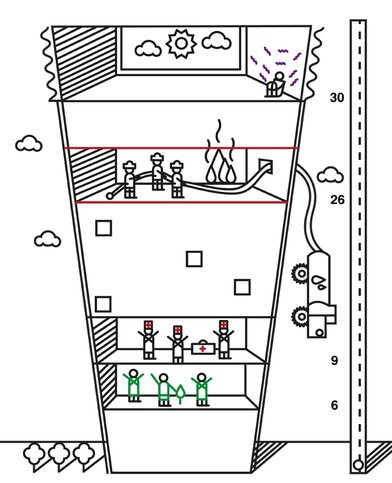

Строго говоря, фактически не существует такого этажа, на котором жизнь была бы невозможна. Однако экологи не советуют забираться выше пятого-шестого этажа. Выше восьмого – не рекомендуют иммунологи. Выше 25-го – пожарные. Оказывается, над шестым этажом воздух не так чист, как кажется. «Джинны» высоких заводских труб окуривают город как раз на этом уровне и выше. Поэтому любителям зарядки на балконе рекомендуется сначала узнать силу и направление ветра.

Каждый третий землянин страдает клаустрофобией (боязнь закрытых пространств) и агорафобией (боязнь открытых пространств). Люди начинают страдать, если какие-то внешние факторы будят эти спящие недуги. Постоянное пребывание на высоте птичьего полета – один из вариантов такого пробуждения. Если человек находится слишком высоко от земли, организм воспринимает местоположение как неестественное, и потому ему трудно расслабиться и ощутить себя в безопасности.

Еще нюанс: чем выше этажность, тем тоньше конструкция. Разница в толщине стен на первом и на 21-м этажах нужна для облегчения верхушки здания. Поэтому, слышимость «на верхотуре» очень высокая. Результат – накапливаемое психологическое напряжение, отсутствие ощущения уединения. Плюс, из-за своей «утонченности», верхушки небоскребов имеют свойство вибрировать. Эти микроколебания не слышны человеческому уху, но раздражают нервную систему. Человек может испытывать беспокойство вплоть до ужаса без видимых причин для паники.

Вердикт таков: статистический коэффицент смертности для жителей многоэтажек снижается с увеличением высоты проживания. Жители первого этажа на 22 процента «смертнее», чем их соседи, проживающие на восьмом этаже и выше. Они на 40 процентов чаще умирают от респираторных заболеваний, на 35 процентов – от сердечной недостаточности, а риск заболеть раком легких для проживающего на первом этаже на 22 процента выше, чем у жителя восьмого.

Единственное, в чем живущие на высоте горожане уступают своим соседям снизу – частотой смертей, наступивших в результате «выхода в окно». Среди живущих над макушками деревьев на 41 процент больше «выбросившихся» самоубийц.

В 2007 году социальный психолог Роберт Гиффорд написал для журнала Architectural Science Review большую обзорную статью, посвященную психологической и социологической специфике жизни в небоскребах. Выяснилось, что среднестатистический житель многоэтажки имеет меньше друзей, чем тот, кто живет в невысоком доме.

Обитатели низких домов чаще довольны своей жизнью, чем жители высоких построек. Детей, живущих на верхних этажах, реже пускают поиграть на улицу, так как за ними трудно уследить в окно. Кроме того, соседи по многоэтажному дому общаются между собой меньше всех из существующих форм общежития.

В общем, однозначного совета, какой этаж выбрать для жилья, к сожалению, нет. Остановитесь на высоте, предупреждая наиболее негативные для вас последствия.

Марина Лубенко, Иван Шунин

О «Физике города»

Каждый день, просыпаясь утром, мы погружаемся в город, полный фактур, звуков и красок. Пока мы идем на работу и гуляем в парке, нам в голову приходит миллион вопросов о том, как же все вокруг нас устроено в этом огромном мегаполисе. Почему небоскребы не падают? Чем отличается кровь горожанина от крови жителя деревни? Выше какого этажа не стоит жить и почему?

Мы предложили коллегам из журнала «Кот Шредингера» дать ответы на наши вопросы и разъяснить, чем опасно обилие городского освещения, как наше дыхание может навредить окружающим и из-за чего люди болеют зимой. Так появился проект «Физика города». Новые вопросы и новые ответы ищите на нашем сайте по понедельникам и четвергам.

Источник

Жить выше 7-го этажа опасно для здоровья. Правда ли это?

Существует мнение, что жить выше 7-го этажа опасно для здоровья. Оно якобы высказано и обосновано с научной и медицинской точки зрения. Как нам удалось выяснить, дискуссия вокруг гипотезы об угрозе здоровью жителей высотных домов строится на высказываниях медиков, геофизиков и экологов. Причем среди специалистов есть как сторонники, так и противники теории «опасности жизни на высоте». Какие аргументы приводятся чаще всего?

1. Слабое геомагнитное поле

Некоторые ученые считают, что чем выше этажи, тем более слабому действию геомагнитного поля подвергаются живущие на них люди. Для нормального функционирования организма необходимо, чтобы ГМП соответствовало определенному уровню, а высотные здания с многочисленными железобетонными перекрытиями якобы ослабляют магнитное поле Земли на целых 10%. Поэтому у людей, живущих на высоте, снижается иммунитет, падает работоспособность, возникают психоэмоциональные нарушения, бессонница, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Противники этого мнения утверждают, что все это – не более чем фантазия. От подъема с поверхности на высоту седьмого этажа магнитное поле не может существенно измениться, так как характерные размеры ГМП Земли и высота любого небоскреба просто несопоставимы. А опасность ослабления магнитного поля на 10% является выдумкой хотя бы потому, что в разных регионах Земли напряженность магнитного поля различается в несколько раз. Вывод: никакой «точной настройки» человека на строго определенную величину ГМП не может быть.

2. Электромагнитное излучение, радиоволны и вибрация стен

На уровне высоких этажей наблюдается сильное электромагнитное излучение. Электроволны, циркулирующие в помещениях, задерживаются железобетонными конструкциями, при этом часть фона идет вверх и концентрируется на верхних этажах. Кстати, не аккумулируют вредное излучение внутри себя кирпичные и кирпично-монолитные дома.

Для верхних этажей характерна вибрация стен, которая усиливается с каждым этажом. Иногда ее допустимые показатели бывают превышены, хотя физически человек этого не ощущает. И еще одна опасность, о которой предупреждают ученые, – это радиоволны. Именно на высоких этажах они сконцентрированы максимально, а до земли доходят уже ослабленными.

Все эти факторы могут оказывать на человека негативное воздействие. По мнению некоторых медиков, люди, выбравшие жизнь на высоте, должны страдать от бессонницы, головных болей, от заболеваний сердечно-сосудистой системы и всяческих нарушений центральной нервной системы в виде состояния угнетенности, необъяснимого чувства беспокойства и других психоэмоциональных расстройств.

Но как можно узнать из отзывов самих жителей высоток, здесь тоже все индивидуально. Многие, наоборот, избавились от бессонницы и чувствуют прилив бодрости и энергии с тех пор, как поселились на верхних этажах.

3. Плохая экология

Некоторые эксперты полагают, что люди, живущие на верхних этажах, дышат воздухом, загрязненным выбросами промышленных предприятий. Якобы именно на уровне 6-7-х этажей и концентрируется смог, образующийся от вредных испарений.

Такое действительно возможно, если дом расположен недалеко от промзоны. В глобальном масштабе говорить о грязном воздухе на высоте было бы неправильно: все зависит от местности, где находится конкретный дом, от рельефа, розы ветров и других локальных факторов.

Кроме этого, некоторые жильцы отмечают, что воздух на высоте чище, так как не чувствуются неприятные запахи, исходящие от выхлопных газов автомашин, асфальтовых испарений или мусорных свалок.

4. Опасность высоты

Медики видят опасность в том, что люди испытывают психологический дискомфорт, находясь на большой высоте от земли. Он может проявляться в боязни высоты, а так же в агорафобии (боязнь открытых пространств) или в клаустрофобии (боязнь замкнутого пространства).

Здесь тоже все индивидуально и перечисленные фобии легко можно иметь, живя в одноэтажном доме. Так что вряд ли можно сказать, что эти состояния у людей вызывает именно расположение квартир выше 7-го этажа.

Мы знаем о жилищном вопросе все! Ставь лайк и подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное.

Источник