Prom-Nadzor.ru

Вы здесь

Профзаболевания работников алюминиевой промышленности

Факторы риска

Российская алюминиевая промышленность — сложное многоэтапное производство, которое включает в себя:

- добычу руд; получение глинозема, фторсолей, анодной массы или предварительно обожженных анодов, непосредственно электролиз или рециклинг алюминия; розлив металла;

- получение чистого алюминия либо сплавов на его основе, сопутствующих веществ и разнообразных изделий.

Первый российский алюминий был получен в 1928 г., когда на базе небольшого московского предприятия был создан первый цех переработки вторичного сырья, в том числе алюминиевого. Первичный алюминий впервые в России был получен в 1931 г. на Волховском алюминиевом заводе, затем началось строительство Днепровского, Волгоградского и других заводов.

Уже в начале 1940-х гг. были начаты многолетние исследования условий труда и состояния здоровья рабочих алюминиевых заводов. Исследования проводились под руководством профессора С.В. Миллера в сотрудничестве со многими научными коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и других городов.

Основные факторы риска в алюминиевой промышленности таковы:

- металлосодержащая пыль сложного химического состава, включающая в себя так называемые малые примеси (хром, бериллий, литий и ДР.):

- неорганические соединения фтора;

- аэрозоли щелочей;

- вредные газы (502, N0, НР и др.);

- канцерогенные соединения;

- неблагоприятные микроклиматические условия;

- шум, вибрация, электромагнитные поля;

- физическое и психоэмоциональное перенапряжение и др.

Один из наиболее массовых неблагоприятных технологических процессов, используемых в алюминиевой промышленности, — электролиз алюминия. В России эксплуатируются более 80 % старых электролизеров с самообжигающимся анодом и около 20 % — с предварительно обожженными анодами.

На российских заводах эксплуатируются два типа электролизных корпусов: одноэтажные корпуса с двух-или четырехрядным расположением электролизеров вдоль корпуса и двухэтажные корпуса с двухрядным продольным расположением на втором этаже здания (первый этаж-«аэрационный»).

Такая планировка производственных корпусов обусловлена специфическими условиями электролиза алюминия — выделением больших количеств тепла и вредных пылегазовых смесей. Наиболее эффективно решить эту проблему удается с помощью усиленной аэрации корпусов.

В одноэтажных корпусах работают системы приточной механической вентиляции с подогревом воздуха в холодное время года. Устройство двухэтажных корпусов позволяет создать в рабочем помещении вертикальные восходящие потоки воздуха, максимально ограничить обратные и горизонтальные токи в помещении, переносящие вредные вещества по рабочей зоне.

Оснащение электролизеров с самообжигающимися анодами эффективными укрытиями с газоотсосом и внедрение различных технологических мероприятий позволяют снизить концентрации фтористых соединений в воздухе рабочей зоны. Однако существенно снизить концентрации канцерогенных веществ, выделяющихся от самообжигающихся анодов, для электролизных корпусов такого типа пока не удается.

Переход на новую технологию электролиза алюминия в так называемых сверхмощных электролизерах с предварительно обожженными анодами и оснащение их более совершенными укрытиями сегментного типа позволяют значительно улучшить условия труда в электролизных корпусах, снизить загрязнение воздуха рабочей зоны токсичными и канцерогенными соединениями.

Аэрозоли в электролизных цехах могут оказывать фиброгенное, токсическое, аллергическое, канцерогенное и иное неблагоприятное биологическое воздействие. Кроме того, при поступлении через дыхательные пути они могут создавать своеобразное депо канцерогенов в легких.

В электролизных корпусах крайне неблагоприятные метеорологические условия. В холодный период года микроклимат электролизных цехов характеризуется низкой температурой воздуха, а также повышенной подвижностью воздуха в рабочих проходах корпусов.

После прекращения очередной операции рабочий подвергается воздействию резко охлаждающего микроклимата в проходах. Перепад температуры воздуха при этом достигает 28-30 «С.

Технологическое оборудование и операции по обслуживанию процесса электролиза алюминия связаны с воздействием на работающих шума, локальной и общей вибрации.

Наиболее неблагоприятные условия труда формируются в цехах с самообжигающимися анодами и низким уровнем автоматизации производства, когда условия труда по указанным факторам риска соответствуют классам 3.2-3.4.

Конструктивные особенности, порядок размещения, мощность электролизеров, характер трудовых операций приводят к тому, что работающие подвергаются воздействию неоднородного постоянного магнитного поля, уровни которого превышают предельно допустимые нормативы для восьмичасового воздействия. При применении электролизеров, рассчитанных на 330 кА, регистрируются уровни, превышающие ПДУ для часового и десятиминутного воздействия.

Неблагоприятные микроклиматические условия, повышенные концентрации вредных веществ и большое количество тяжелых ручных операций приводят к выраженным физиологическим сдвигам в течение рабочей смены: среднерабочая частота сердечных сокращений, уд/мин, составляет 109, среднесменная — 104.

В целом по физиологическим и эргономическим показателям тяжесть работы обслуживающих электролизеры как с самообжигающимися, так и с предварительно обожженными анодами соответствует 3-му классу 1-2-й степеней вредности.

Основные профессиональные заболевания в алюминиевой промышленности — это флюороз, хронический ток-сико-пылевой бронхит, пневмокониозы (в том числе алюминоз), вибрационная болезнь, нейросенсорная тугоухость, профессиональный рак и др.

В структуре профзаболеваемости работников алюминиевой промышленности 38 % составляет хроническая интоксикация соединениями фтора, 30 % — заболевания органов дыхания,

27 % — нейросенсорная тугоухость, 5 % — прочие диагнозы.

Опасное средство

Промышленные выбросы алюминиевых предприятий привели к образованию в районах их размещения техногенных геохимических зон большой протяженности (до 150-300 км2). Санитарная ситуация в них характеризуется как чрезвычайно напряженная.

Качественные и количественные характеристики атмосферных загрязнений в этих зонах зависят от технологии производства, состава, объема и условий отведения промышленных выбросов. Вместе с тем концентрации вредных веществ в воздухе селитебных территорий существенно превышают гигиенические регламенты.

В районах размещения мощных алюминиевых производств приоритетными атмосферными загрязнениями являются алюминийсодержащие пыли сложного химического состава, фтористый водород и фториды.

В атмосферном воздухе санитарно-защитных зон вокруг этих предприятий регистрируются оксид углерода, диоксиды серы и азота, взвешенные вещества и другие в концентрациях, которые превышают допустимые в 10 раз и более. Токсичные вещества способны накапливаться в почве.

В районе размещения устаревших производств алюминия — по сравнению с территорией, где размещено современное производство, — уровни загрязнения окружающей среды существенно выше. Они превышают гигиенические нормативы в атмосферном воздухе по фторидам газообразным в 1,7-4 раза, по гидроксиду натрия — в 2,4-6,2 раза, по взвешенным -веществам — в 3,2-6,6 раза.

Исследования выявили неблагоприятные изменения в состоянии здоровья жителей городов, где расположены предприятия алюминиевой промышленности, — Краснотурьинска и Каменск-Уральска. У детей в возрасте до семи лет они проявлялись в виде острой патологии органов дыхания, пищеварения, нервной системы и др. Кроме того, зафиксированы нарушения репродуктивной функции у женщин, повышенная онкологическая заболеваемость и смертность населения всех возрастных групп.

Двойная выгода

Реконструкция предприятий алюминиевой промышленности позволяет улучшить не только экономические показатели, но и состояние здоровья людей.

Так, для предприятия «БАЗ-СУАЛ» при оптимальном с точки зрения экономичности варианте реконструкции можно в 10,8 раз снизить риск для здоровья более чем 51 тыс. чел. за счет сокращения санитарно-защитнои зоны предприятия с 6320 до 820 м и получить максимальную выгоду предотвращенного ущерба здоровью (17,8 млрд руб.), связанного с прогнозируемым снижением заболеваемости населения в 2,2 раза и преждевременной смертности — более чем в 50 раз.

Вместе с тем в Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий разработаны алгоритм и методические подходы к управлению рисками с использованием критериев гигиенической безопасности, методологии оценки риска, эпидемиологического и экономического анализа. Это позволит проводить гибкую политику обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и может служить одним из ведущих инструментов выбора эффективной социальной стратегии развития предприятий алюминиевой промышленности.

Основные мероприятия по обеспечению гигиенической безопасности алюминиевой промышленности включают:

- социально-гигиенический мониторинг с акцентом на персонифицированные факторы индивидуального риска;

- разработку методологии оценки и управления профессиональными и экологическими рисками утраты здоровья рабочих и населения;

- научное обоснование стандартов диагностики, лечения, реабилитации, профилактики и разработки программ добровольного медицинского страхования основных профессиональных и производственно обусловленных заболеваний;

- разработку единых технологических регламентов по гигиенической и санитарно-эпидемиологической безопасности;

- создание регистра профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний.

Источник

Плавление алюминия вред для здоровья

Металлоорганические соединения — это соединения тяжелых металлов и углеводородов. Участки валентного связывания на молекуле металла заняты присоединенными углеводородными остатками, и металлоорганические соединения могут быть более липидорастворимыми, чем металлы; следовательно, тетраэтиловый свинец, оловоорганические и ртутьорганические соединения могут вызвать развитие энцефалопатии. Применение хелатирующих средств с целью выведения металлоорганических соединений из организма остается неразрешенной проблемой.

а) Всасывание алюминия. В норме с пищей человек проглатывает около 3—5 мг в день. Около 15 мкг алюминия поглощается через стенки желудочно-кишечного тракта. Это количество обычно экскретируется почками. Суммарная нагрузка организма поддерживается на уровне около 30 мг. В норме количество алюминия в рационе, которое проглатывается с пищей и питьевой водой, составляет примерно 3—5 мг в день, из которых 15 мкг всасывается через стенки желудочно-кишечного тракта.

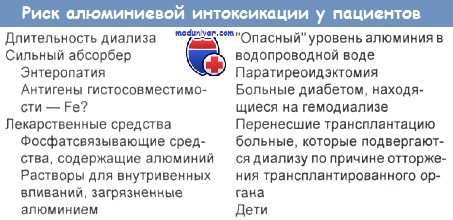

Пациенты, проходящие курс лечения антацидными средствами или с применением фосфатного связывания, поглощают до 5 г/100 мл в сутки. У таких лиц положительный баланс достигает 200—300 мг/сут. В табл. 67.1, 67.2 и 67.3 приведены данные о количестве алюминия, абсорбируемого из различных источников, и репрезентативные показатели содержания А1 в растворах для внутривенного вливания в перорально принимаемых веществах.

Большая часть алюминиевых отложений в тканях (около 30—50 мг) содержится в костях. Среднее время полувыведения алюминия из плазмы после внутривенного вливания собакам составляет приблизительно 4,5 ч. По последним данным, основной путь экскреции — билиарный, но после введения ударных доз алюминия, по-видимому, более значимой становится ренальная элиминация.

Концентрации алюминия в пищевых продуктах невелики, обычно ниже 5 мг/кг. Овощи и салаты могут содержать от 5 до 10 мг/кг алюминия, сухие специи и особенно чайные листья могут содержать десятки и даже сотни мг/кг (в свежезаваренном чае его содержится 1 — 5 мг/л). Суточное потребление алюминия с пищевыми продуктами варьирует от 2 до 36 мг/сут. Кипячение воды в алюминиевых кастрюлях значительно повышает уровень потребления алюминия. Использование автоматических кофеварок тоже может повысить потребление алюминия.

Почки могут экскретировать до 0,5 мг за 24 ч. Суммарная нагрузка в организме поддерживается на уровне около 30 мг. Нерастворимые соединения алюминия, такие как смесь гидроксидов алюминия, содержащая различные количества гидроксида, оксида, карбоната или бикарбоната, в желудке медленно, но не полностью превращаются в хлорид алюминия.

Энцефалопатия, остеомаляция и микроцитарная анемия, являющиеся следствием алюминиевой интоксикации, наиболее часто обнаруживаются у лиц, которые принимают содержащие алюминий вещества, связывающие фосфаты, или у лиц, подвергшихся воздействию высоких концентраций парентерального алюминия.

б) Клиника отравления алюминием:

— Экспозиция при диализе. Проявлениями алюминиевой интоксикации могут быть гиперкальциемия, обратимая микроцитарная анемия, резистентная остеодистрофия, обусловленная недостаточностью витамина D, и прогрессирующая энцефалопатия (смешанная дизартрия-апраксия речи, «порхающее» дрожание, боязливость, миоклонус, деменция, фокальные эпилептические припадки, остеомаляция и переломы у детей, костные боли, проксимальная миопатия, ослабление зрительной памяти, внимания, способности к концентрации и артропатия).

При проведении исследований с применением гемодиализа отмечено, что у пациентов с повышенными концентрациями алюминия в сыворотке обнаруживаются снижение зрительной памяти, обеднение словарного запаса и снижение способности концентрировать внимание, а также пониженная функция лобных долей головного мозга. У пациентов с хронической почечной недостаточностью эти симптомы обычно развиваются в скрытой форме в течение нескольких месяцев и даже лет, если только с пищей в организм не попадают ударные дозы алюминия.

Даже в отсутствие тяжелой анемии или микроцитоза алюминий способствует развитию анемии у пациентов, подвергающихся диализу, по крайней мере частично, что проявляется в нарушении усвоения железа. Гемопоэтическая токсичность, вызванная алюминием, коррелирует с поверхностным окрашиванием костей, но не с другими показателями передозировки алюминия.

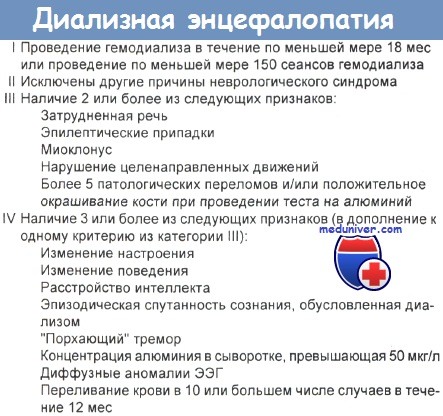

— Диализная энцефалопатия. Первым проявлением классической диализной энцефалопатии служит незначительное нарушение артикуляции, для которого характерны заикание или невнятность речи, чаще всего наблюдаемые сразу после диализа. Это обусловлено незначительными изменениями психического состояния, такими как нарушение ориентации в пространстве и личностные изменения. По мере прогрессирования болезни нарушение речи становится более выраженным и сопровождается судорожным подергиванием, миоклонусом, моторной апраксией, припадками, зрительными и слуховыми галлюцинациями, а также параноидным и суицидальным поведением.

В конце концов пациенты становятся обездвиженными, немыми, их сознание притупляется. Через 6—9 мес после появления симптомов может наступить смерть. Изменения электроэнцефалограммы характеризуются многоочаговыми вспышками медленных (дельта) волн ЭЭГ и sp/L активности. Данные компьютерной томографии (сканограммы КТ) или нормальны, или выявляют незначительную кортикальную атрофию. В случае своевременного применения хелатирующая терапия с использованием дефероксамина оказывается эффективным средством лечения диализной энцефалопатии. Критерии диагностики алюминиевой энцефалопатии, факторы риска, обусловливающие алюминиевую интоксикацию у пациентов, которых лечат методом диализа, представлены в таблице ниже.

— Профессиональная экспозиция. Сообщалось о случаях легочного фиброза у некоторых рабочих, подвергавшихся интенсивному воздействию тон-коизмельченного алюминиевого порошка (шведский термин — алюминоз). У рабочих алюминиевой промышленности с легочным фиброзом отмечены случаи тяжелой энцефалопатии с нарушением координации, интенционным тремором и когнитивной недостаточностью. У троих рабочих алюминиеплавильного завода развилась дегенерация спинного мозга и мозжечка, при этом периферическая нервная система не была поражена. Эти рабочие подвергались длительному воздействию низких концентраций алюминия в одной и той же среде.

Дальнейшие наблюдения за 25 симптоматическими рабочими того же завода показали, что у 88 % из них отмечались частые случаи потери равновесия, а у 84 % — потеря памяти. У рабочих алюминиеплавильных заводов, работавших в помещении для тигельных печей, наблюдалось развитие неврологического синдрома, который раньше называли «тигельным параличом». Синдром характеризуется нарушением координации, ухудшением памяти, утратой способности к абстрактному мышлению и депрессией.

По документально подтвержденным данным, у канадских и советских рабочих, работавших на алюминиевых заводах, развилась телеангиэктазия кожи. Сообщалось, что в ходе эпидемиологических исследований при наблюдении за рабочими алюминиеплавильных заводов отмечены случаи рака легких и мочевого пузыря.

— Тигельная астма у рабочих алюминиевого производства. Электролитное производство алюминия сопровождается выбросом пыли и газов, индуцирующих обратимые астмоподобные симптомы (тигельную астму). Нет иммунологических или бронхиальных провокационных аллерготестов, которые могли бы подтвердить данный диагноз. У чувствительных лиц алюминий может вызвать обострение астмы.

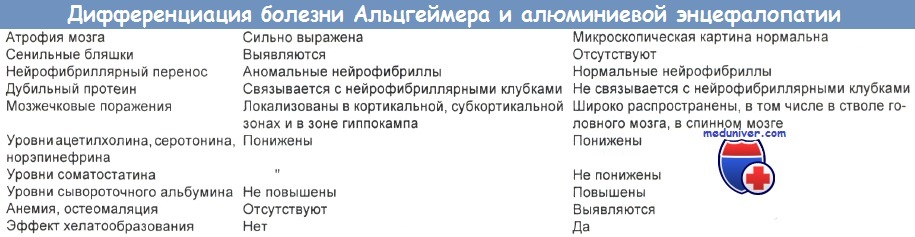

— Болезнь Альцгеймера. Показатели, позволяющие дифференцировать болезнь Альцгеймера от алюминиевой энцефалопатии, приводятся в таблице ниже.

— Промывание квасцами. Непрерывное промывание мочевого пузыря двойной солью сернокислого калия и сернокислого алюминия (алюминиево-калиевыми квасцами) индуцирует повышение концентрации алюминия в сыворотке, которое может привести к летальной энцефалопатии. Развитие летаргии, спутанности сознания, припадки или метаболический ацидоз диктуют необходимость прекратить лечение, проводить поддерживающие мероприятия и избрать альтернативный способ лечения гематурии.

— Алюминий в организме младенцев и детей старшего возраста. Концентрация алюминия в плазме может повыситься у младенцев с нормальной функцией почек, которые получали высокие дозы антацидов, содержащих алюминий. У младенцев, родившихся преждевременно, и у младенцев с нарушенной функцией почек особенно велик риск алюминиевой интоксикации. Более значительное количество алюминия абсорбируется на протяжении первого месяца жизни. Необходимо идентифицировать источники алюминия в препаратах для новорожденных, и если есть возможность, количество алюминия в этих продуктах должно быть снижено.

— Боковой амиотрофический склероз (БАС). Предварительные исследования выявили высокую частоту очагов БАС в странах Западной части Тихого океана. Это убедительно свидетельствует о том, что в патогенезе БАС важную роль играют низкие концентрации кальция в сочетании с высокими концентрациями алюминия и марганца в питьевой воде.

— Кости. Биопсия, осуществляемая через подвздошную кость, остается «золотым стандартом» в диагностике вызываемой алюминием костной болезни (ВАКБ) у пациентов, регулярно подвергающихся процедуре гемодиализа, но это инвазивный и нередко очень болезненный метод. При проведении теста с низкими дозами дефероксамина (0,5 г в 200 мл 0,9 % раствора хлористого натрия вводится внутривенно на протяжении первых двух часов регулярного лечения гемодиализом) определяют концентрации алюминия до (Т1) и спустя 48 ч (Т2) после пробы ДФО. Этот тест можно считать положительным, если концентрация Т2 составляет 150 мкг/л или в 3 раза превышает уровень Т1. Тест ДФО может дать ошибочные результаты у пациентов с гиперпаратиреозом или со смешанной уремической болезнью костей.

Есть основания полагать, что пациенты, перенесшие паратиреоидэктомию, могут быть особенно предрасположенными к ВАКБ.

Имеется мало данных о корреляции уровней алюминия в плазме и в костной ткани. Это позволяет предположить, что концентрации алюминия в плазме не обязательно отражают общее содержание алюминия в организме.

в) Рентгенографическое выявление. Плотность мягких тканей варьирует от 1,08 до 1,5 г/см3, плотность костной ткани варьирует от 2,5 до 5,9 г/см3, а плотность алюминия составляет 2,7 г/см3. Алюминий — рентгеноконтрастное вещество. Мелкие инородные тела объемом 0,5 мм х 0,5 мм х 1 мм можно отчетливо видеть, когда они выступают из расположенной ниже кости. Алюминиевые инородные тела, вмурованные в более крупные части тела, проглоченные или попавшие в организм посредством вдыхания, не могут быть обнаружены рентгенографически. Предложение правительства США отчеканить алюминиевые пенни было отклонено в связи с тем, что дети часто проглатывают монеты, а рентгенографическое обнаружение алюминия в дыхательном и желудочно-кишечном трактах весьма затруднительно.

г) Уровни алюминия в сыворотке и смертность. По данным исследования, в котором принимали участие 10 646 пациентов, подвергавшихся продолжительному гемодиализу, уровень смертности был выше на 18 % у пациентов, в сыворотке которых концентрации алюминия составляли 1520—2220 ммоль/л, и повышался до 60 % у пациентов с концентрациями алюминия, превышавшими 7410 ммоль/л.

Эти данные позволяют сделать вывод, что у пациентов, подвергающихся длительному гемодиализу, следует периодически контролировать уровень алюминия в сыворотке, а в случаях, когда концентрации в плазме составляют 1570—2220 ммоль/л или выше, следует рассмотреть вопрос о целесообразности применения солей алюминия с целью регулирования уровня фосфора в сыворотке.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Токсикология»

Источник