Советские плакаты, пропагандирующие ЗОЖ

Мы заметили, что вам нравятся статьи про советские плакаты, поэтому решили продолжить создавать разные подборки. В нашей сегодняшней статье мы представим несколько плакатов, которые пропагандируют здоровый образ жизни.

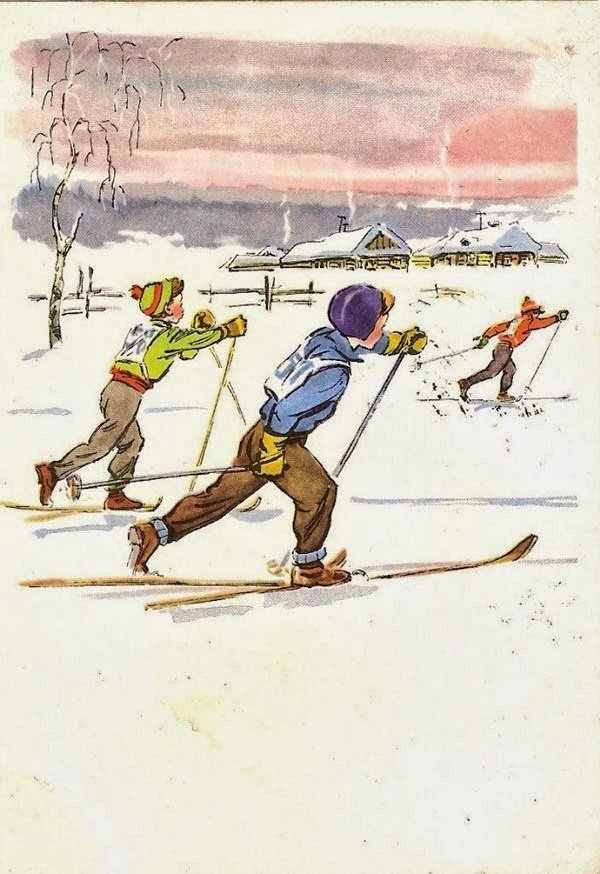

Целевая аудитория первого плаката — это дети. И не зря: государство делало большой акцент на воспитании детей, чтобы вырастить молодежь с правильными ориентирами. Здоровый образ жизни — это то, чего должны были придерживаться советские дети. Здесь мы видим счастливого мальчика, который явно доволен тем, что занимается физкультурой.

Следующий плакат тоже показывает нам ребенка, но понятно, что ориентирован он на взрослых. Однако есть намек на то, что к идее плаката нужно приучать и детей. Смысл заключается в том, что вместо употребления алкогольных напитков нужно заниматься спортом. Спорт придает силы человеку, а спирт заводит его в могилу.

Следующий плакат тоже предназначен как для детей, так и для взрослых. Одним из лучших способов для того, чтобы поддержать здоровье, является закаливание, и в СССР это тоже понимали. Здесь мы видим довольных отца и сына, которые заботятся о своем здоровье, закаливаясь.

Содержание следующего плаката снова создает противопоставление между алкоголем и спортом. Здесь мы видим, как гиря разбивает бокал. Лозунг плаката “За здоровье!” в данном случае означает, что к здоровью людей приводит спорт, но никак не спиртные напитки.

Последний плакат призывает делать зарядку по утрам. Здесь мы видим образ женского идеала: сильная, стройная, целеустремленная и красивая женщина занимается спортом с утра. К такому состоянию ее привела именно физкультура, как показывают авторы плаката.

Источник

Спорт и здоровый образ жизни в советском плакате

Как в СССР пропагандировали спорт и здоровый образ жизни — подборка плакатов разных лет.

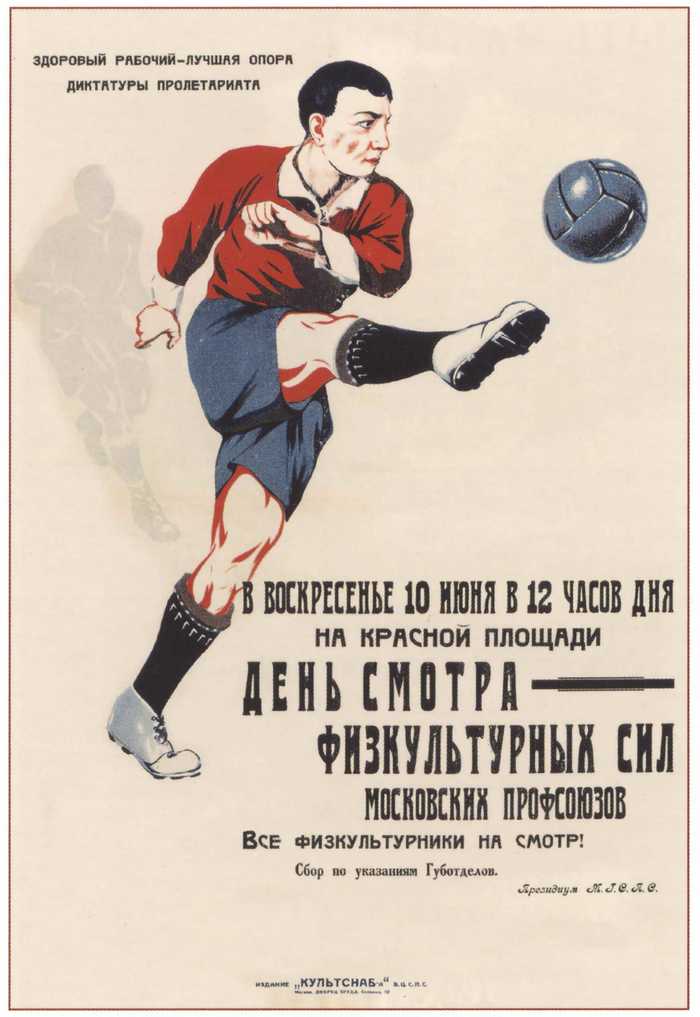

«Спортсменом буду», 1953 год.

Антиалкогольный плакат. 20-е — 30-е (?)

«Здоровые родители — здоровое потомство», Н. Ватолина, 1948 год.

«Физкультура зимой и летом».

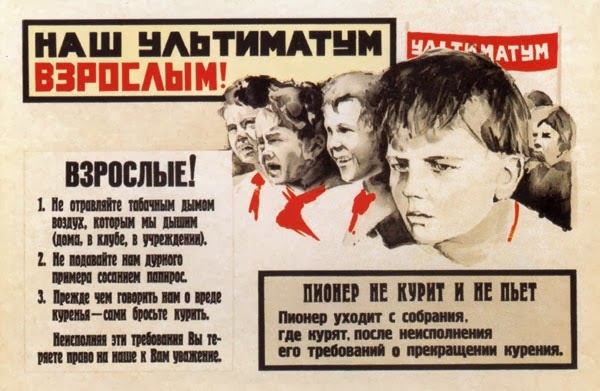

«Наш ультиматум взрослым», 1930 год.

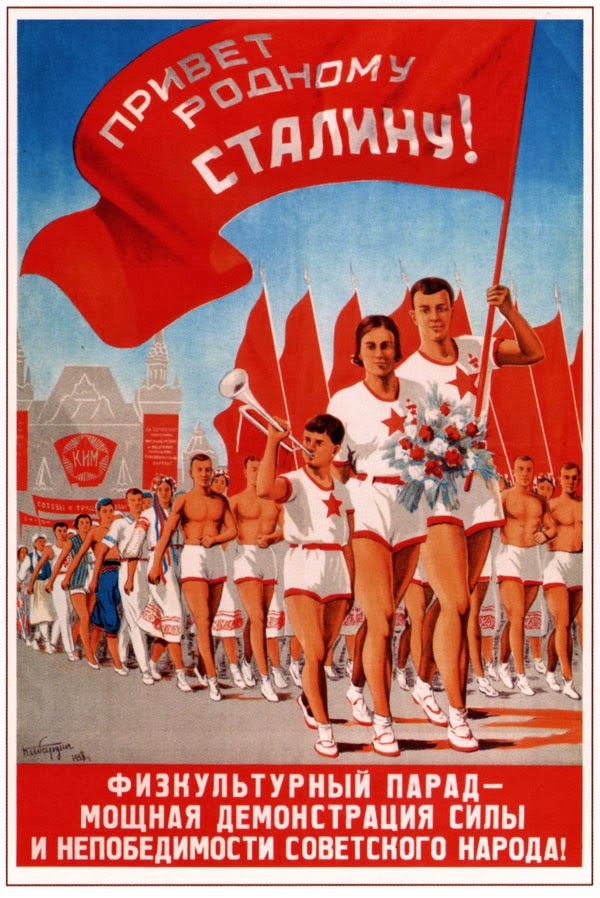

«Привет родному Сталину», Г. Кибардин, 1938 год.

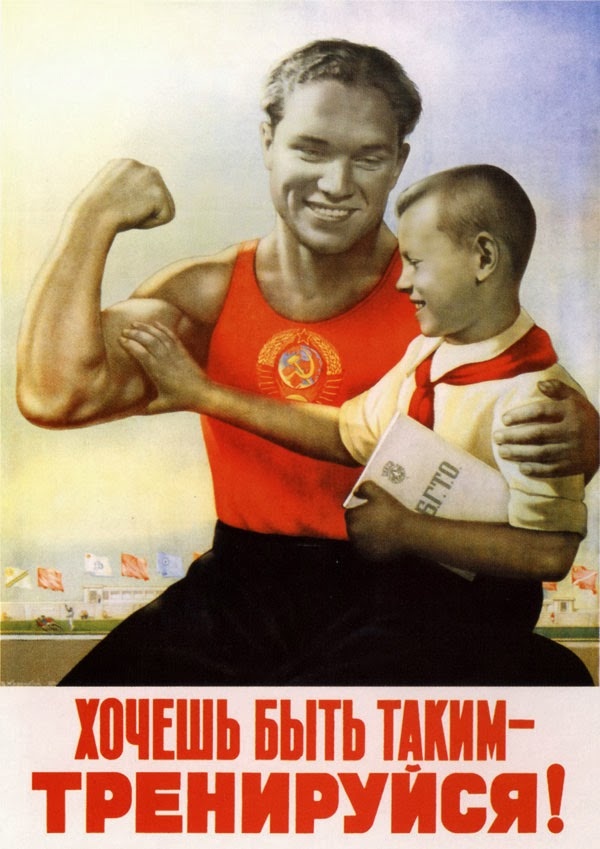

«Хочешь быть таким — тренируйся», В. Корецкий, 1951 год.

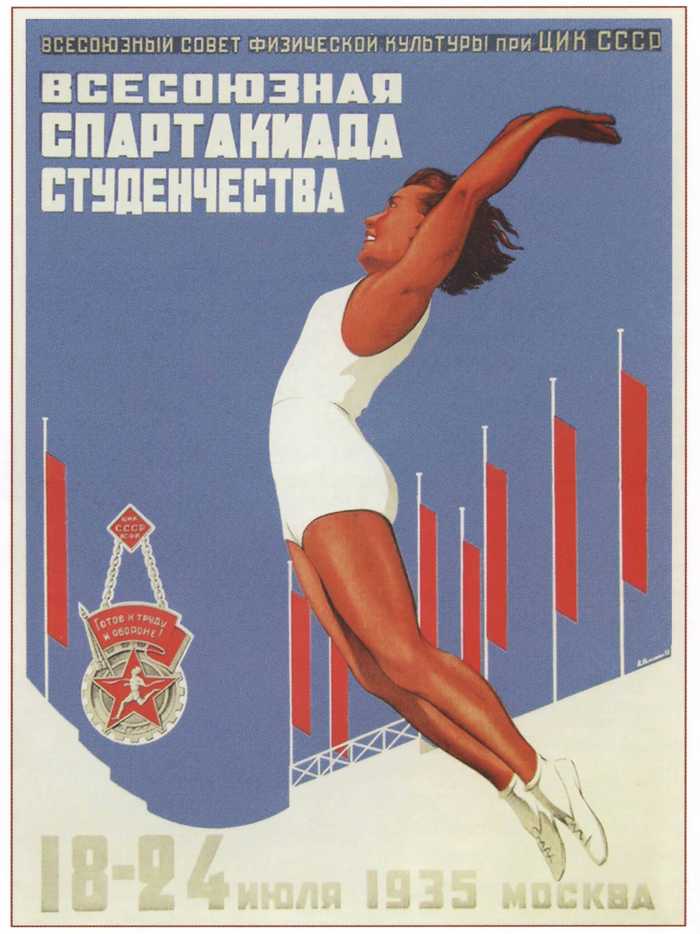

Спартакиада, А. Немухин, 1935 год.

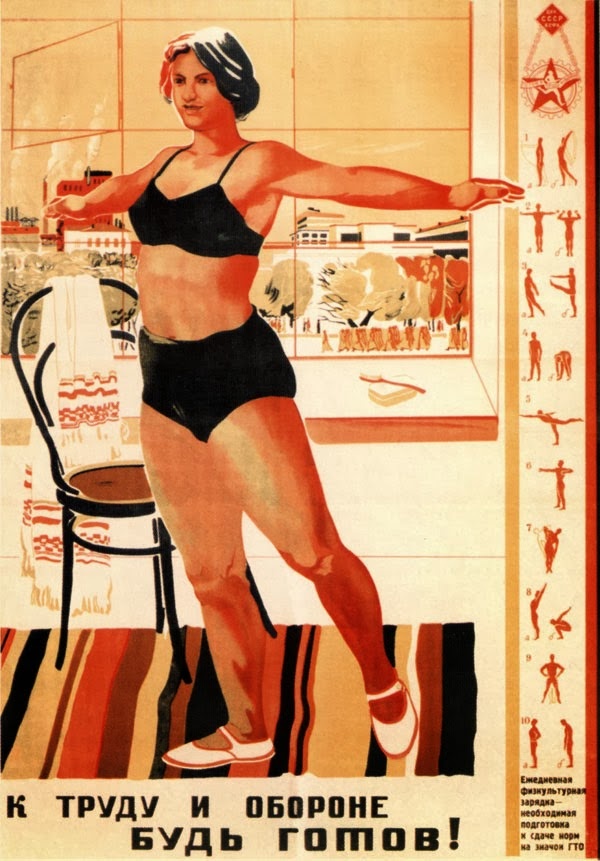

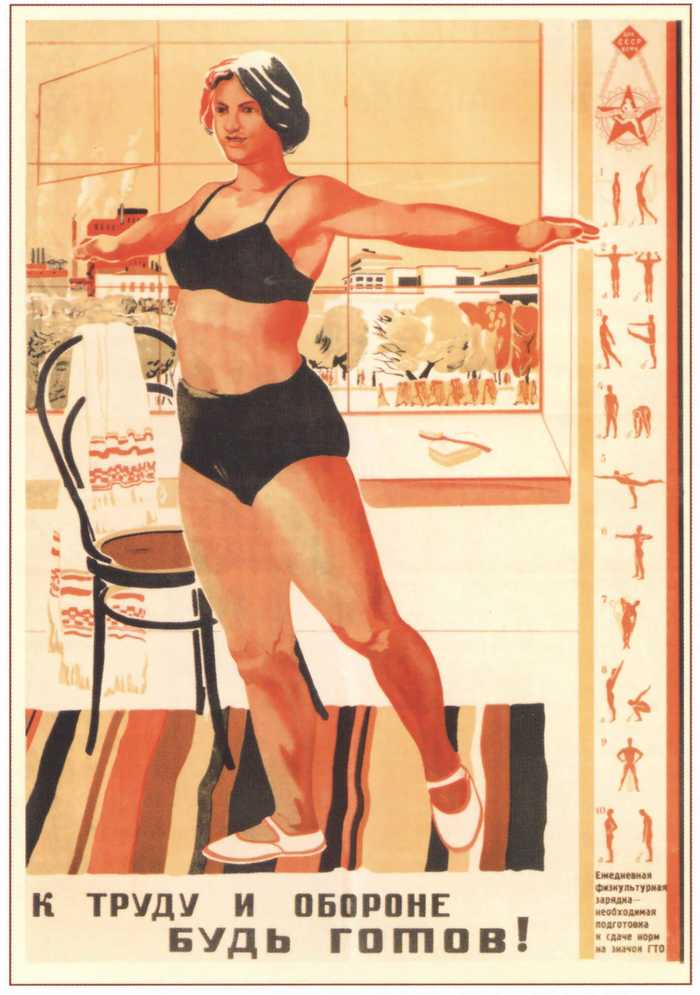

«К труду и обороне будь готов!» (нормы ГТО), А. Кокорекин, 1934 год.

«Пионер! Будь готов к труду и защите Родины!» (нормы ГТО).

«За пролетарский парк культуры и отдыха», В. Гицевич, 1932 год.

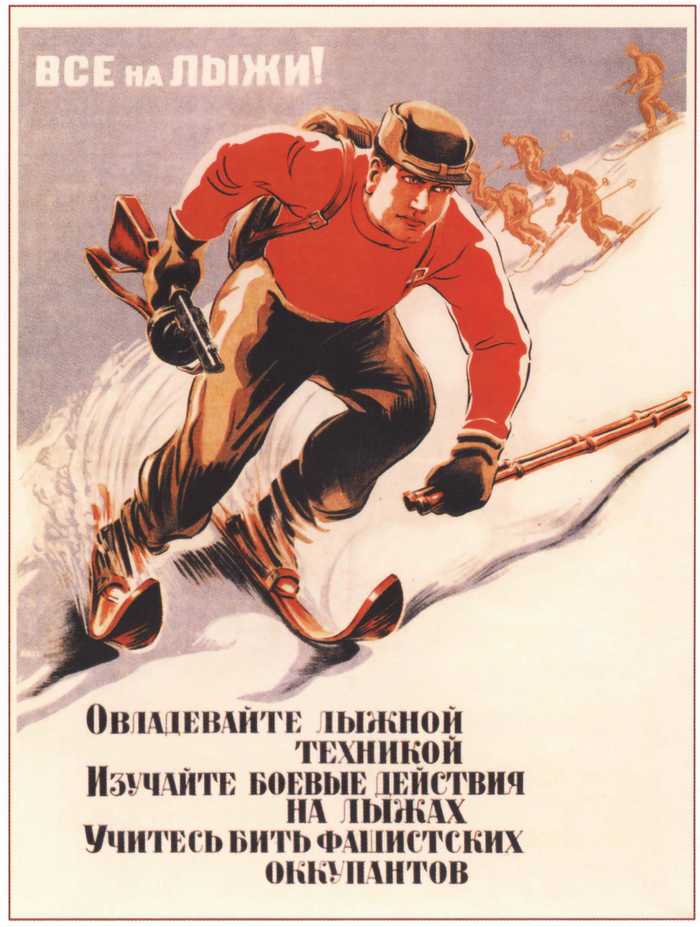

«Молодежь, на лыжи!», М. Нестерова-Берзина, 1945 год.

«Молодежь — на стадионы!», Л. Голованов, 1947 год.

«Занимайтесь велоспортом!», 1957 год (?)

«Занимайтесь гребным и парусным спортом!», О. Савостюк, Б. Успенский, 1956 год.

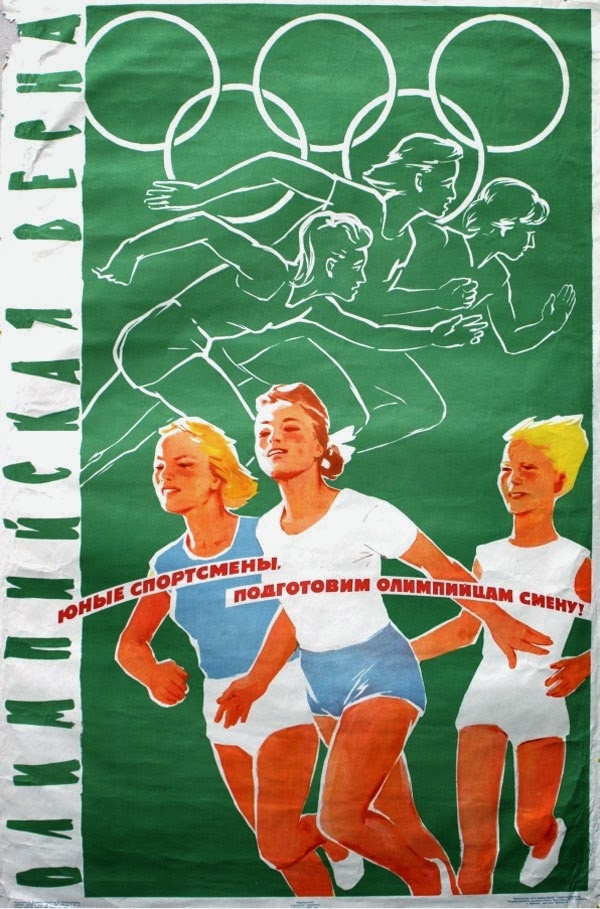

«Юные спортсмены, подготовим олимпийцам смену!», 1965 год.

«Мы спортивная семья — папа, мама, брат и я!», 70-е (?)

Источник

20 советских плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни, которые полезны как никогда

Краткое содержание:

Советский союз заботился о своих гражданах и часть этой заботы выражалась в печати плакатов, призывающих людей заниматься спортом, посещать врачей, правильно питаться и т.д. Заботясь о здоровье нации, СССР заботился и о себе самом, потому что нельзя иметь сильную страну с больными, чахлыми и необразованными гражданами, которые при всём при этом имеют малую трудовую эффективность. В советских плакатах затрагивались самые разные аспекты здоровья, направленные на заботу о себе и окружающих.

Наши дети не должны болеть поносами!

Советская власть заботилась о том, чтобы дети росли здоровыми, выдавая родителям ценные указания.

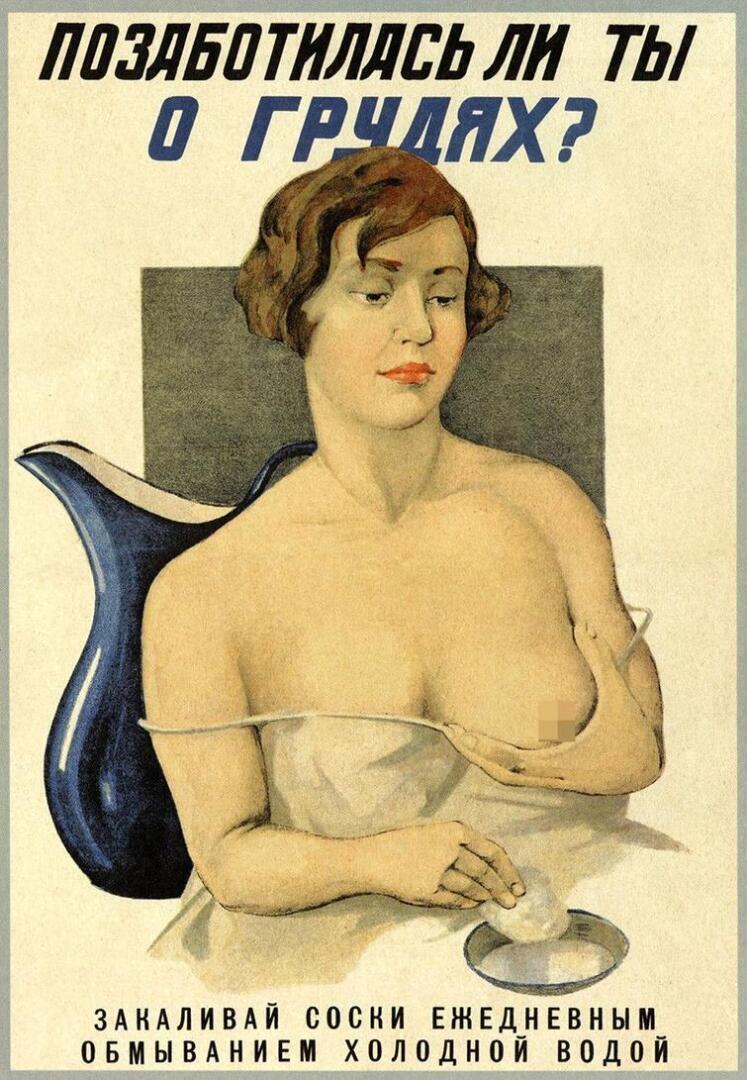

Позаботилась ли ты о грудях?

Забота о женском здоровье.

Если хочешь быть здоров — закаляйся!

Закалка с целью укрепления иммунитета была одним из самых популярных методов советской медицины.

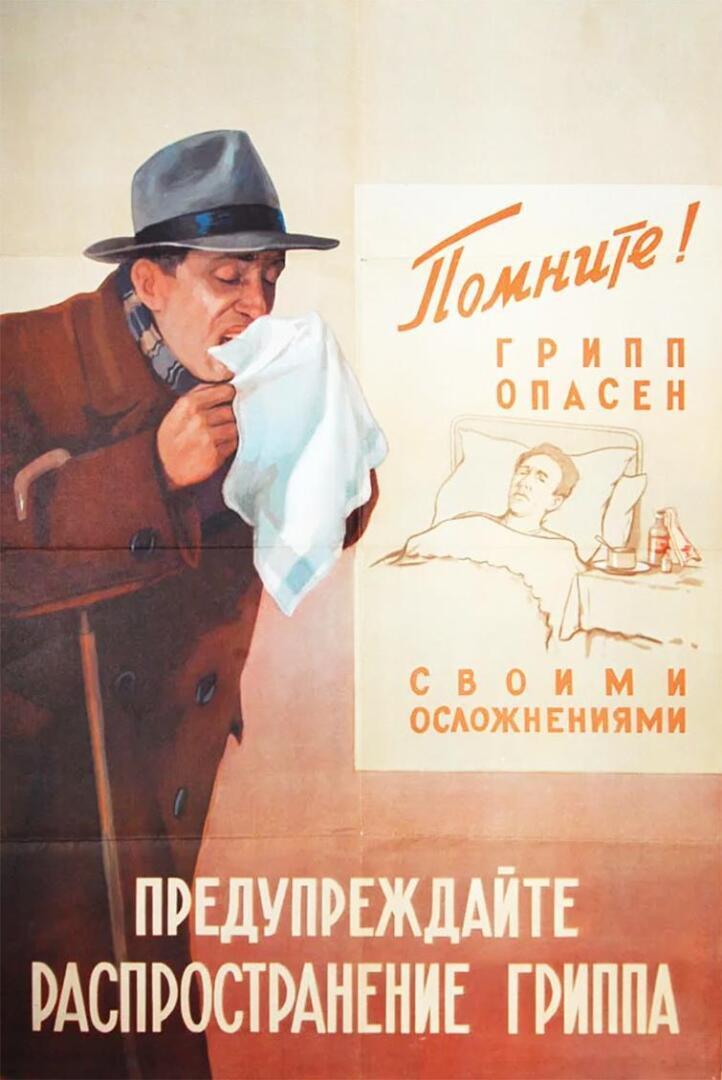

Предупреждайте распространение гриппа

Советских людей призывали не ходить на работу в случаях заболевания гриппом, чтобы не заражать других, и вызывать врача на дом.

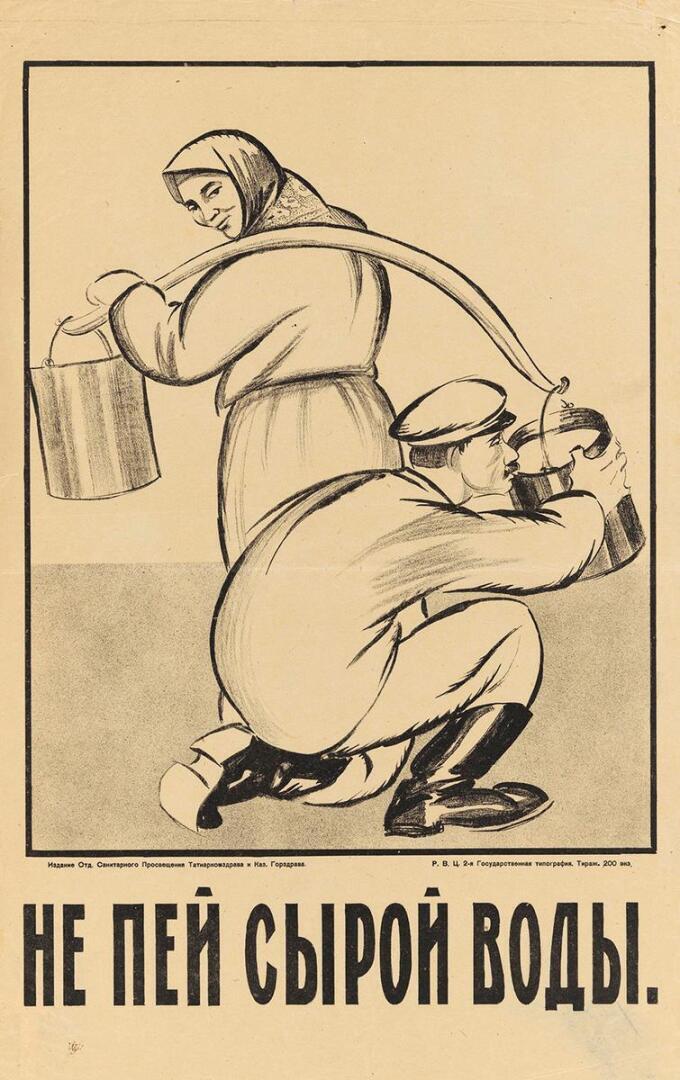

Не пей сырой воды

Не объяснялось почему, но было доходчиво и наглядно. Этого не стоило делать, чтобы как минимум не заиметь диарею.

Лечите косоглазие очками

Минздрав СССР заботился о детском косоглазии, а точнее о его отсутствии.

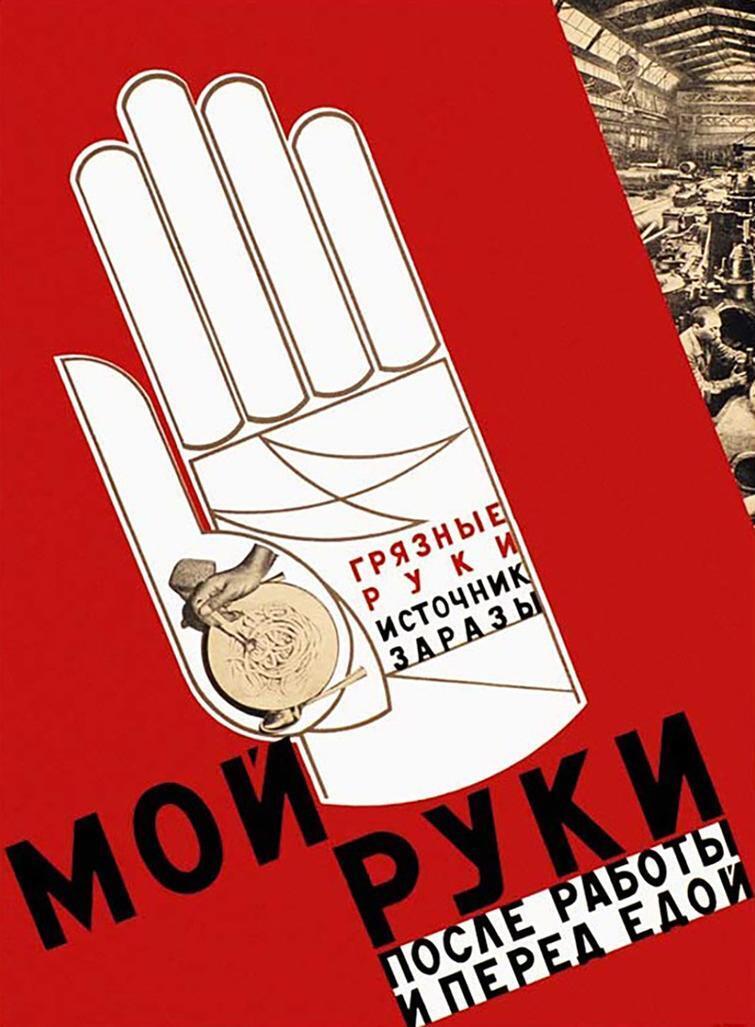

Мой руки после работы и перед едой. Грязные руки — источник заразы

Данный плакат сейчас актуален как никогда.

Берегись дизентерии!

Если предыдущий плакат просто советовал «Не пить сырой воды», то здесь уже объясняется чего конкретно не стоит делать

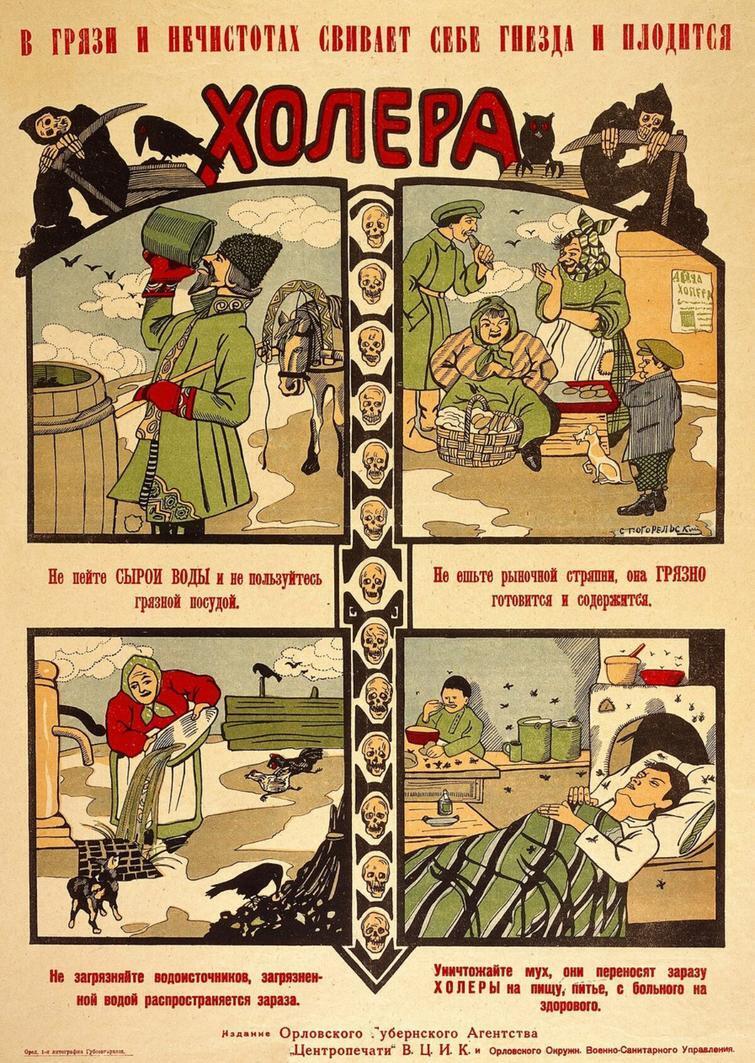

В грязи и нечистотах свивает себе гнёзда и плодится холера

В советское время, подобными советами пытались бороться с другой напастью — холерой.

Этот плакат развивает тему предыдущего, наглядно указывая, чего ещё не стоит делать.

Борьбой за здоровый быт мы победим туберкулёз

Туберкулёз в советское время воспринимали серьёзно, и, чтобы бороться с ним было учреждено несколько научно-исследовательских институтов.

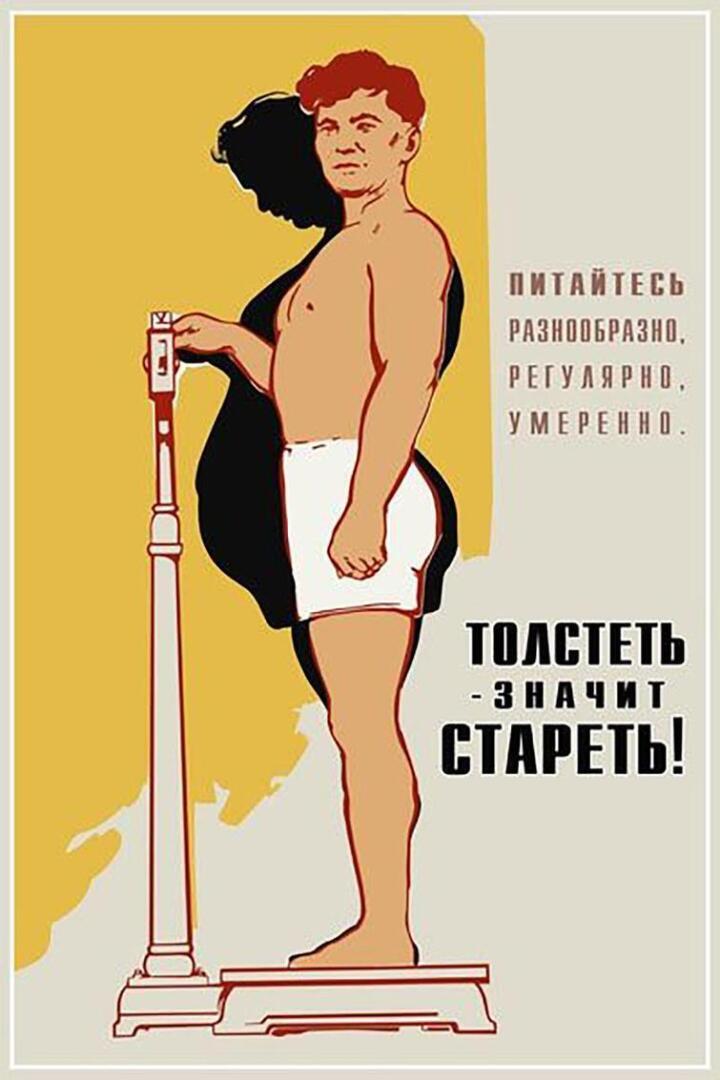

Толстеть — значит стареть!

В советское время власти заботились о том, чтобы люди имели здоровый вес, призывая питаться разнообразно, регулярно и умеренно.

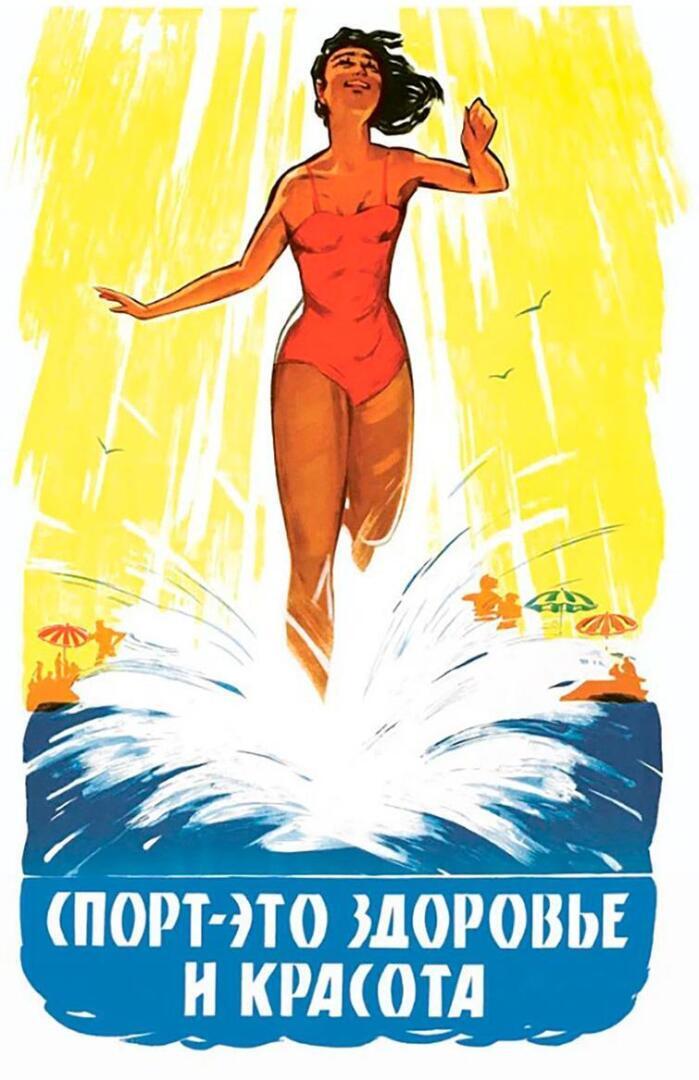

Спорт — это здоровье и красота

Привычная пропаганда спорта.

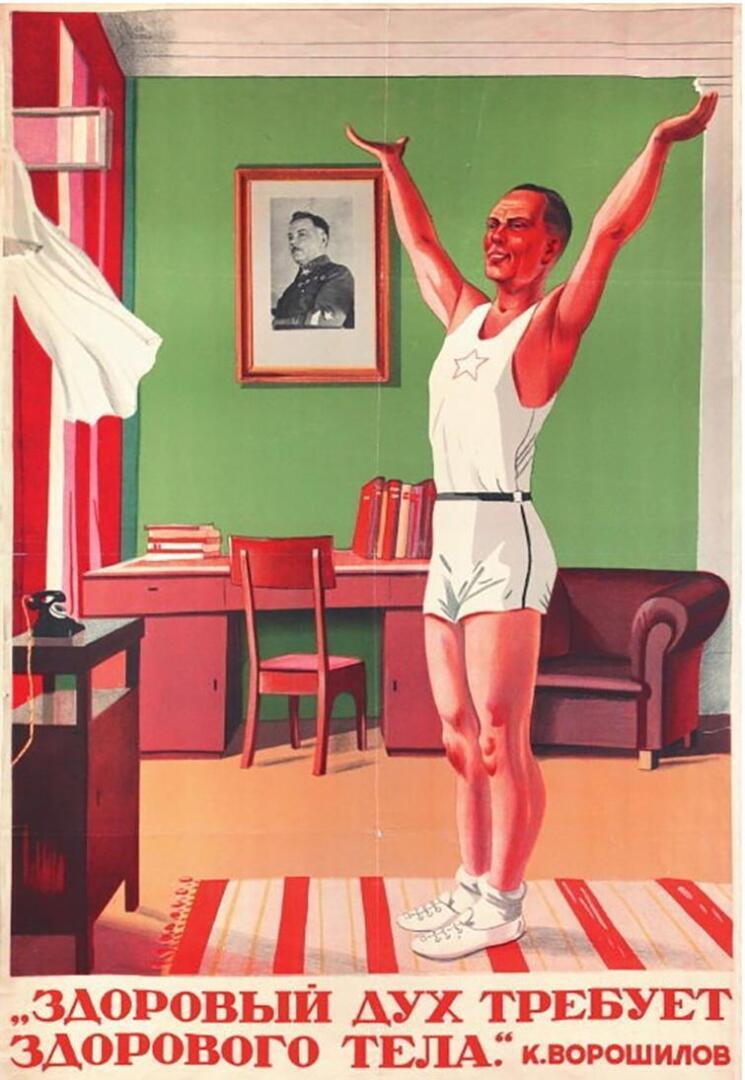

Здоровый дух требует здорового тела

Довели.

Борьба с алкоголизмом с помощью стихов.

Соблюдайте режим — берегите сердце

Советский плакат с описанием того, чего не стоит делать, если вы хотите иметь здоровое сердце.

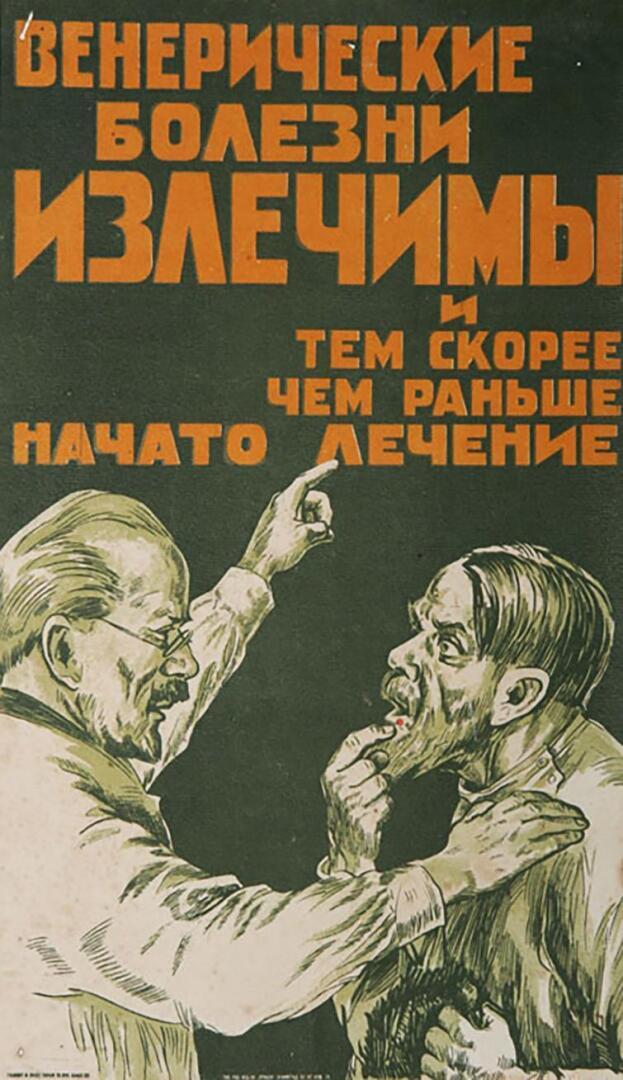

Венерические болезни излечимы

Из-за «отсутствия секса» многие советские люди не имели простейших знаний о защите от венерических заболеваний. Данный советский плакат призывает бороться с венерическими болезнями как можно скорее.

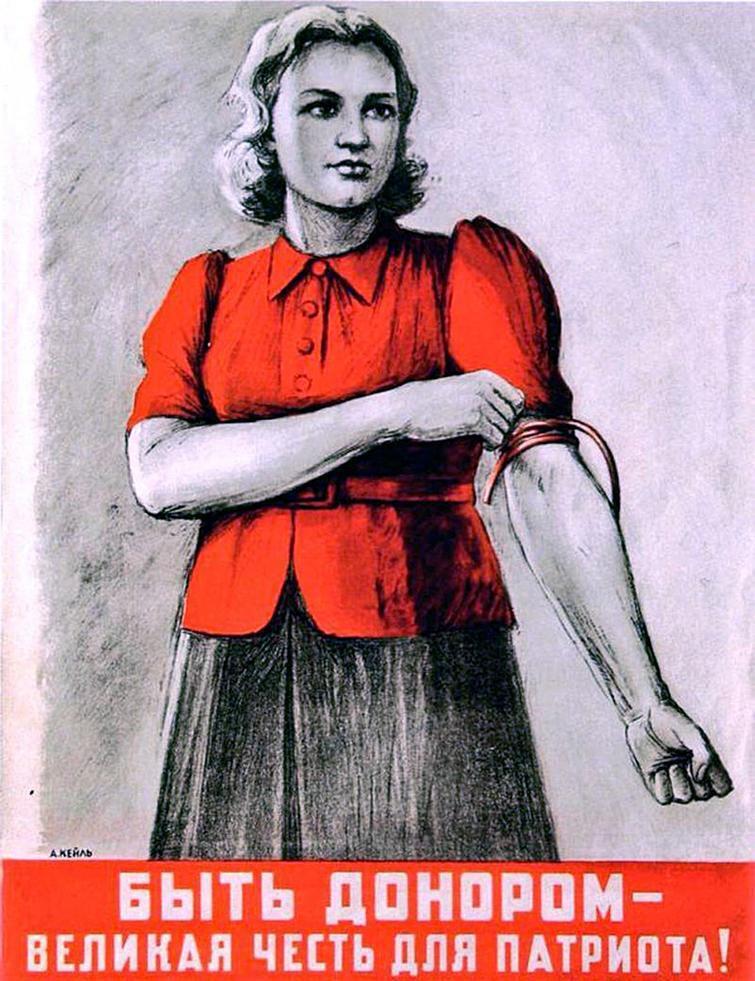

Быть донором — великая честь для патриота!

Те, кто сдавал кровь получали дополнительный выходной день, а студенты освобождались от занятий в день сдачи.

Врач — друг народа!

Врачи пользовались большим уважением, потому как данная профессия была в большом почёте.

Ребятам обязательно чистить зубы тщательно

Чистка зубов — один из самых частых советов советского времени. Разумно приучать людей чистить зубы с детства.

Больные зубы грозят бедой

Небольшой советский комикс о Кирилле, который не хотел идти к стоматологу.

Источник

Советские плакаты, пропагандирующие спортивный образ жизни

Спорт был неотъемлемой частью жизни каждого советского человека. Все мы знаем, что в СССР осуществлялась пропаганда многих сфер жизни, и спорт — не исключение. В нашей сегодняшней статье мы представим несколько плакатов, в которых рекламируется спортивный образ жизни.

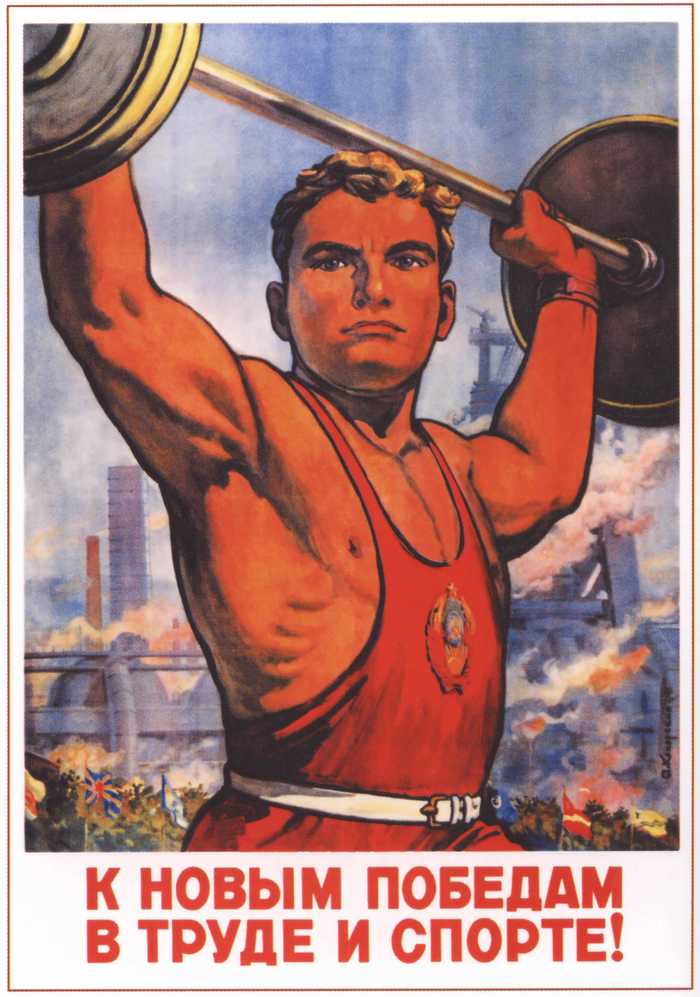

Первый плакат имеет довольно четкий посыл: СССР должен быть лучшим в мире спорта, должен удивлять другие страны своими спортивными достижениями. На плакате видно, что в то время, как иностранные спортсмены остаются позади, советский спортсмен гордо приходит к финишу первым.

Второй плакат уже затрагивает личный образ жизни каждого человека. Он призывает сделать спорт частью своей жизни и начать с простой зарядки по утрам. На плакате мы видим сильного мускулистого мужчину, который олицетворяет собой здорового и счастливого советского человека.

Следующий плакат показывает нам сильную волевую женщину, которая является образцом для подражания для всех молодых девочек. Фраза “Молодежь — на стадионы!” дает нам понять, что целевая аудитория плаката — именно молодые люди, которые готовы посвятить свое будущее спорту.

И вот снова мы видим женщину, которая присутствует здесь в качестве идеала. По идее, каждая девушка, увидев этот плакат, должна была думать: “Вот к этому я должна стремиться!” Тут делается акцент на том, что быть спортивной означает быть красивой, а это важно для каждой женщины.

Последний на сегодня плакат прославляет такой вид спорта, как лыжи. Мы видим энергичного мужчину, который едет на лыжах сквозь снега. Весь румяный, он не чувствует холода, даже находясь в одном свитере. При этом он абсолютно счастлив.

Источник

Плакаты советских художников. Физкультура и спорт (длиннопост)

Дубликаты не найдены

Добавь слово (длиннопост) в заголовок. В тегах неудобно смотреть, а так можно сразу свернуть.

Охуенный длиннопост, добра тебе.

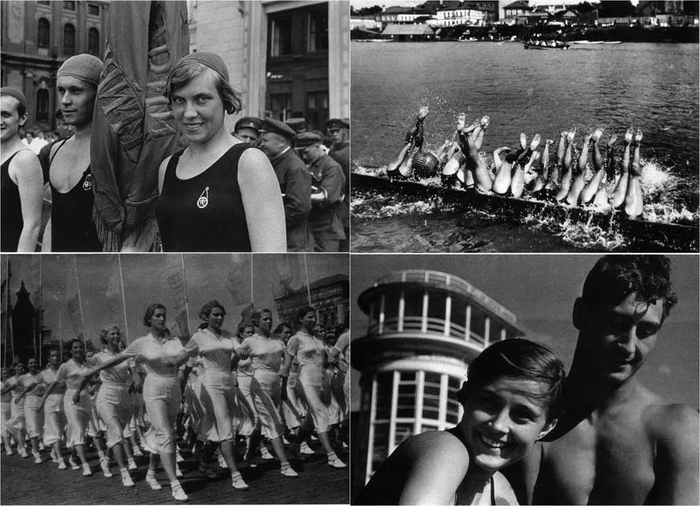

Люди из другого мира: как выглядели юноши и девушки в нашей стране в 20-30-е годы

Новый образ человека, появившийся в молодой Советской стране в 20-30 годы прошлого века.

Скорость преобразования просто не укладывается в голове. До самой революции 17-го года дамы ещё носили платья в пол, замысловатые шляпки с огромными полями и кружевные зонтики.

Отгремела Гражданская война, закончилась политика Военного коммунизма, а затем и НЭПа, и вот к концу 20-х годов население нашей страны, а в особенности, крупных городов, изменилось настолько, что кажется: не десять лет прошло, а, как минимум, сто!

Страна настолько стремительно менялась, что потребовалось появление совершенно нового гражданина, иначе за той жизнью было просто не угнаться. Она требовала приложения всех физических и душевных сил, и именно это в кратчайшие сроки сделало то, на что в обычном течении жизни заняло бы жизнь, как минимум, 2-3 поколений. Правда! Посмотрите на те фотографии, которые я сегодня для вас подготовила, и вы увидите, что молодёжь 20-30-х годов гораздо больше похожа на нас, чем на самих себя, десятью годами ранее! Сразу скажу, что такие изменения происходили не только у нас, весь мир словно перевернулся с ног на голову. Примерно, как если бы опрокинулся магнитный полюс Земли.

Итак, отправляемся в историческое путешествие в молодую Советскую республику.

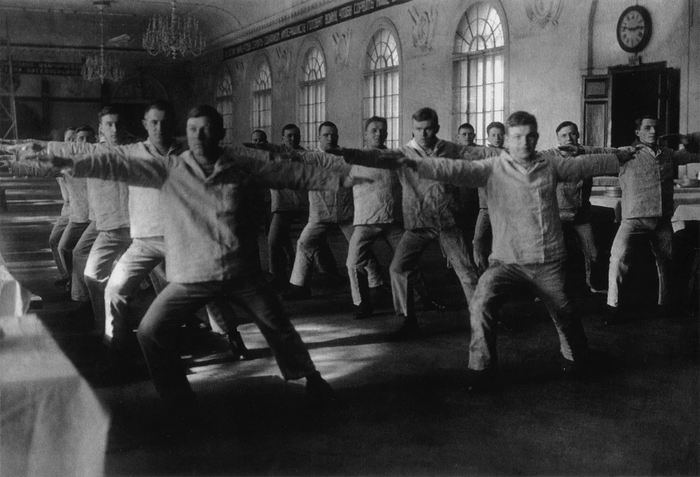

Начиналось всё, примерно, так:

Обратите внимание, спорт, как мощнейший рычаг в деле перековки населения, уже начинает становиться модным. Внедрение физкультуры в массы носило характер мощного тайфуна, оставаться вне модного течения (именно модного, ведь спорт не насаждался авторитарными методами) не представлялось возможным. Ну, это как сейчас добровольно отказываться водить машину. Можно, конечно, но совсем уж странно для большинства и мужчин, и женщин.

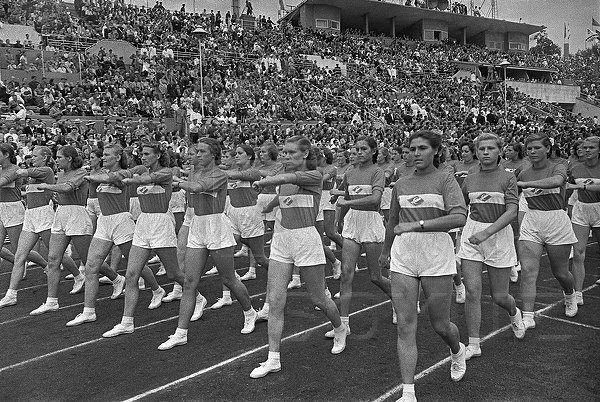

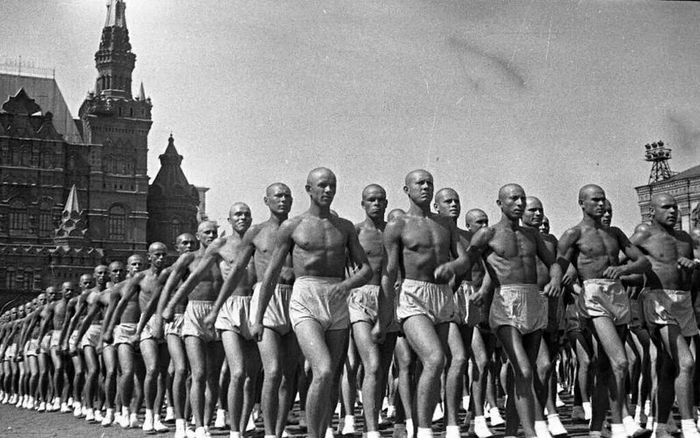

Спортивные парады стали нормой жизни. И стыдно было бы в окружении настоящих атлетов оказаться хилым (хилой) замухрышкой:

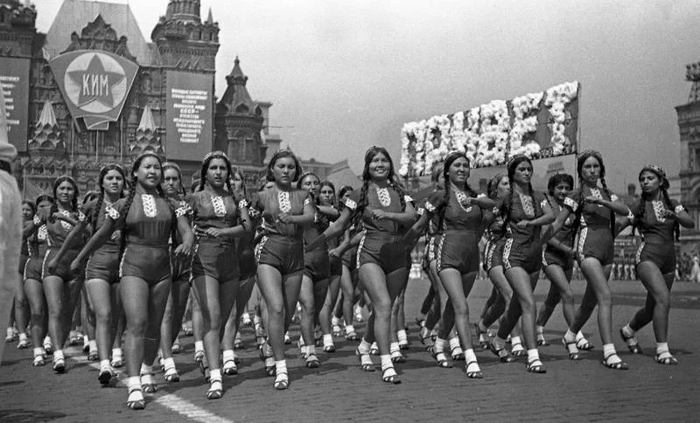

А вот совершенно удивительные кадры участия в спортивном параде представителей союзных республик:

Конечно, спорт был частью военной подготовки. Значки ГТО (готов к труду и обороне) носила почти вся молодёжь. Помните, у Маршака:

Среднего роста,

Плечистый и крепкий,

Ходит он в белой

Футболке и кепке.

Знак «ГТО»

На груди у него.

Больше не знают

О нем ничего.

Многие парни

Плечисты и крепки.

Многие носят

Футболки и кепки.

Много в столице

Таких же значков.

Каждый

К труду-обороне

Готов.

И за потрясающе короткий отрезок времени в молодой стране Советов люди изменились настолько, что объять умом это просто невозможно. Я не знаю, что должно произойти в нашей современной жизни, чтобы мы стали такими, как наши предки.

Но спортивные парады — это просто вершина айсберга. Кто в детстве читал произведения Аркадия Гайдара, представляли довольно ярко, как выглядел новый советский человек и какими моральными качествами он должен был обладать. И страшная война, Великая Отечественная война, показала, какой силой духа обладали наши предки.

Ну а пока мирная жизнь 30-х годов, индустриализация, стройки, создание новой, могучей, системы образования. И, конечно, просто жизнь, просто молодость:

Мой обзор — не воспевание советского строя, а просто неимоверное удивление тем, как они смогли изменить себя, изменить страну?!

Из блога: Не может быть

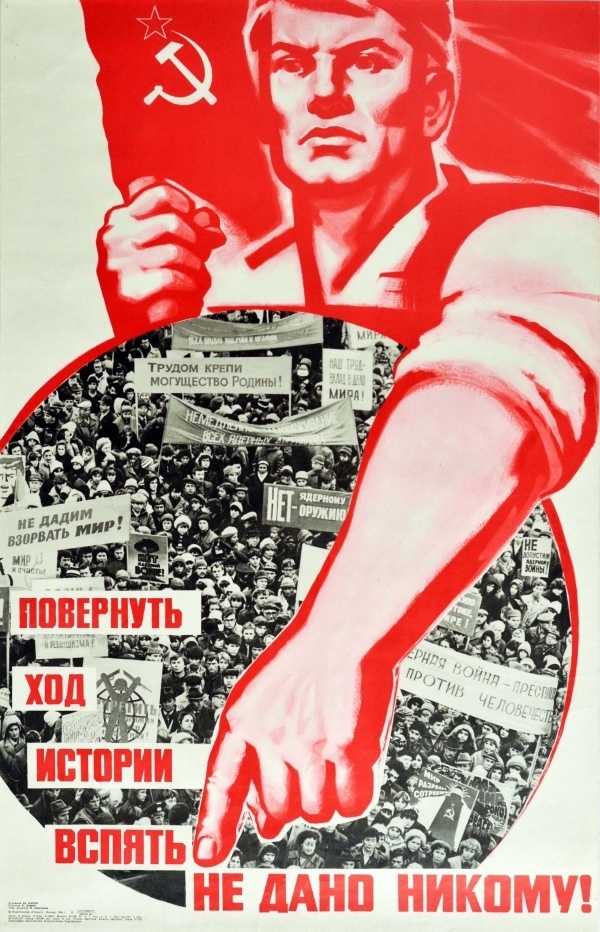

Повернуть ход истории вспять не дано никому

Плакат художника Ю. В. Царёва. СССР. 1984 год.

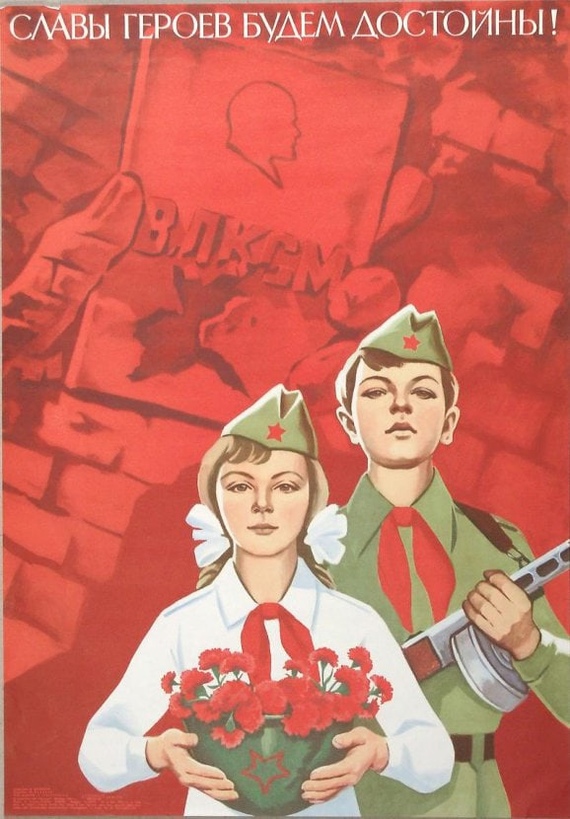

День рождения пионерии

19 мая — День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина

19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого события 19 мая отмечался в СССР как День рождения пионерии.

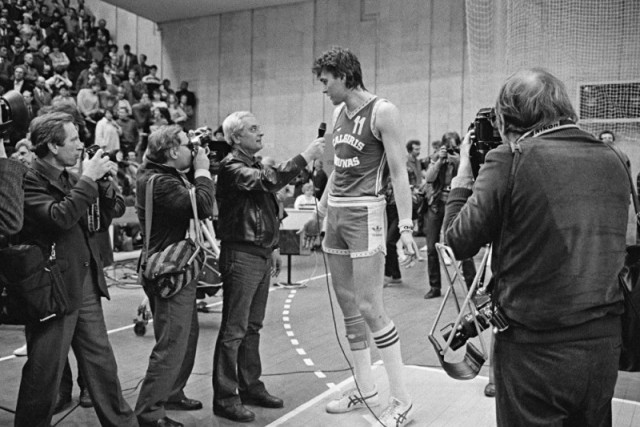

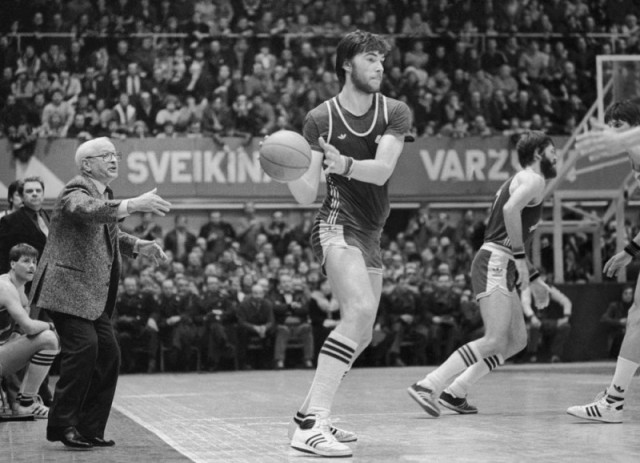

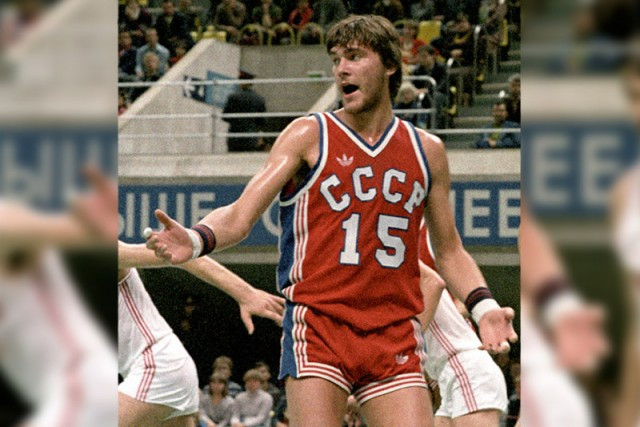

Арвидас Сабонис: чем cейчас занимается громивший американцев легендарный советский баскетболист?

На Олимпийских играх в Сеуле в 1988-м году в соревнованиях по баскетболу победила советская сборная. Второй и последний раз в истории СССР взяла она олимпийское золото.

Тренером той легендарной сборной стал великий Александр Яковлевич Гомельский. А вот капитаном был сильнейший на тот момент центровой игрок СССР и всего мира — высоченный литовец по имени Арвидас Сабонис.

Давайте же вспомним этого знаменитого парня, узнаем, где сейчас знаменитый Арвидас и что поделывает.

Арвидас родился и вырос в советской Литве. Родной его город — Каунас, вторая литовская столица.

Уже в пятом классе не по годам высокий мальчик начал усердно заниматься в секции баскетбола, где его заметила преподавательница физкультуры Лайма Житкявичене.

Сам Арвидас поначалу не особо хотел впрочем тренироваться и предпочитал больше гулять с друзьями. Но строгий отец, что называется, показал сыну ремень, что называется. И все завертелось.

Вскоре литовского паренька, вымахавшего к 14 годам до добрых двух метров, взял к себе известный тренер Юрий Фёдоров, заметивший в Арвидасе толк.

Я только его увидел, сразу понял — это будущая звезда баскетбола, — вспоминал впоследствии Юрий Федоров. — И даже не в росте или технике дело было. В самом его виде — кость широкая, руки-ноги длинные, пальцы большие. Плюс внутренний характер заметно было напористый, боевой.

Арвидас Сабонис попал в юношескую сборную СССР, которой руководи сам Модестас Паулаускас, его легендарный земляк, Олимпийский чемпион Мюнхена-1972.

Уже в 1980-м Арвидас со товарищи победил на международном молодежном турнире сборных соцлагеря «Дружба», а в 1981-м выиграл юниорский чемпионат Европы. На чемпионате мира в Колумбии в 1982-м году Арвидас взял золото, сенсационно сборная СССР тогда обыграла в финале США.

Принят был Арвидас в литовский «Жальгирис» — лучший на тот момент баскетбольный клуб СССР.

Все это время наш герой не забывал, кстати, расти. К шестнадцатилетию ухитрился перемахнуть уже и отметку в 2 метра 13 сантиметров.

Звездным часом Арвидаса стала Олимпиада 1988-го, на которую наш герой мог и не попасть, случайно порвав на тренировке крестообразные связки. Однако ногу ему врачи восстановили. Хотя пускать на Олимпийские игры все же медики Арвидаса не хотели.

Это моя нога, что хочу и делаю с нею, — парировал тогда Сабонис.

Сабонис несмотря на травму и боль вышел в полуфинале против США, первой встрече советских и американских баскетболистов на Олимпиадах после 1972-го года. Советская сборная с помощью Арвидаса тогда победила!

А 30 сентября 1988 года на баскетбольной арене Сеула советские баскетболисты сошлись не на жизнь, а на смерть с югославами. Игра та для Арвидаса Сабониса выдалась поистине триумфальной. Словно забыв про боль, принес он родной сборной двадцать очков. Золото у СССР!

После триумфа на Олимпиаде Сабонис попытался уехать играть в НБА. Но мог пробиться лишь в испанский баскетбольный клуб «Форум Филателико».

Наш герой также женился — познакомился с на конкурсе красоты «Мисс Вильнюс-1988», прекрасной Ингридой Микелените. В Испанию они улетели уже вместе, официально расписанными мужем и женой.

Арвидас играл в чемпионате Испании, добрался в начале 1990-х даже до мадридского «Реала». В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне сыграл уже за независимую Литву, обыгравшую тогда сборные США и СНГ и взявшую бронзу.

Этот же успех Сабонис и его литовская команда повторят еще раз — на Олимпийских играх в Атланте-1996.

В 1995-м году неутомимый литовец все же воплотил свою мечту — попал в американский клуб «Портленд Трейл Блейзерс».

Домой в Литву литовский герой вернулся окончательно лишь в 2003-м году, проведя последний игровой год в родном «Жальгирисе».

После окончания спортивной карьеры Арвидас Сабонис стал президентом и владельцем контрольного пакета акций «Жальгириса».

Занял должность и руководителя баскетбольной федерации Литвы. Открыл в родном Каунасе Баскетбольный центр своего имени, ныне здесь играют в баскетбол тысячи ребят со всей Прибалтики.

Арвидас счастливо женат. Живет с супругой между Литвой и Испанией. Три его сына пошли по стопам отца и сами стали баскетболистами.

Хотя я родился в довольно религиозной католической семье, я всегда говорил и буду говорить: моя родина — Советский Союз, и тем горжусь, — признался как-то в интервью сам Арвидас.

Несмотря на все что, произошло за последние тридцать лет, Арвидас Сабонис по-прежнему остается для нас, мальчишек, рожденных в СССР, легендой и истинным спортивным героем.

Низкий поклон Вам, Арвидас, за Вашу великолепную игру, за Ваши прекрасные победы!

Праздничные плакаты

Советские плакаты на спортивную тематику

Плакат 1968 года

Кто подскажет, почему маленький космонавт плюет в лицо рабочему?

Буду космонавтом

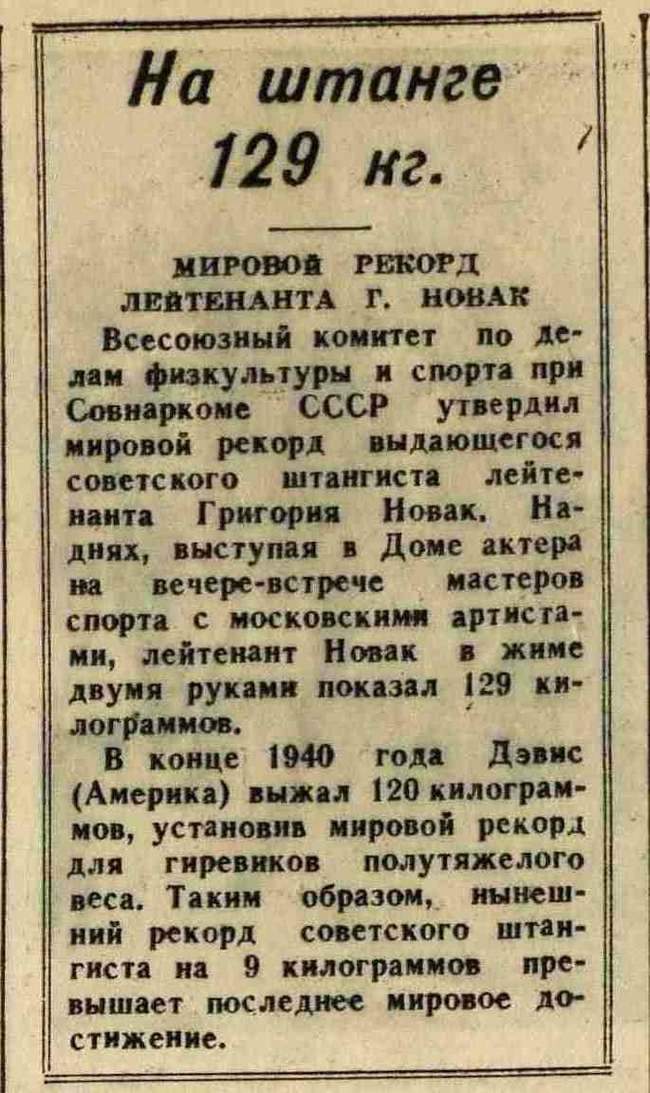

На штанге 129 кг. Мировой рекорд лейтенанта Г.Новак

Вечерняя Москва, 1944, № 76, 30 марта.

Самый честный футболист в мире — Игорь Нетто

Игорь Нетто в 1962 году совершил поступок, который вошел в летопись мировых первенств. Во время матча СССР — Уругвай при счете 1:1 после удара Игоря Численко мяч попал в ворота через дырку в боковой сетке, а арбитр этого не заметил. Гол был засчитан. На его месте каждый первый стал бы радоваться и под шумок побежал к центру поля, пока никто не передумал, как это сделал великий аргентинец Диего Марадона в 1986 году, забив рукой. Капитан сборной СССР проявил честность — указал судье на его ошибку, после чего взятие ворот было отменено. Так Нетто вошел в историю.

Таких, как Игорь Нетто, сейчас нет. Когда в последний раз в современном футболе мы видели проявление «фэйр-плей»? Причем не в матче национального чемпионата, а на турнире уровня чемпионата мира? Даже не напрягайте память, не вспомните.

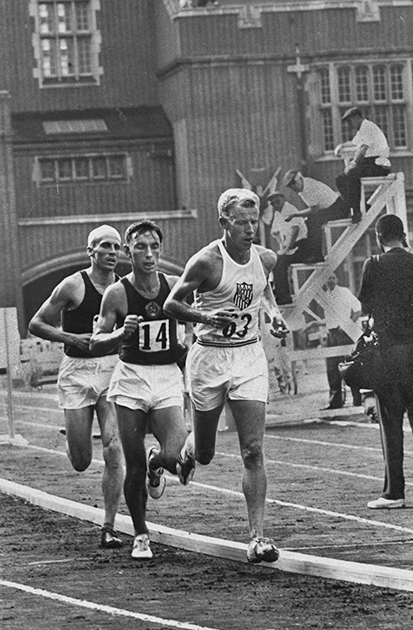

«На финише он был весь черный»

18 июля 1959 года в Филадельфии состоялась встреча между сборными СССР и США по легкой атлетике. Проводить ее было опасно из-за аномально сильной жары и высокой влажности. Однако представители федераций отказались переносить старт — каждый думал, что это сочтут проявлением слабости. На дистанцию 10 000 метров вышли четыре спортсмена. После финиша на ногах остался только один, Алексей Десятчиков. Американец Роберт Сот пережил клиническую смерть прямо на стадионе, а его соотечественник Макс Труэкс и советский атлет Хуберт Пярнакиви оказались в реанимации и впоследствии так и не смогли восстановить здоровье. О состязании, которое справедливо назвали «забегом смерти».

До 1983 года классических чемпионатов мира по легкой атлетике не проводилось. Единственным турниром, в котором участвовали атлеты более чем из двух стран одновременно, был Кросс Наций — его организовывали ежегодно с 1903-го по 1972-й с перерывами на время мировых войн. Еще регулярно устраивали матчевые встречи между странами, и они считались главными соревнованиями для подготовки к Олимпийским играм.

Правила были просты. Четырем спортсменам — участвовали по два бегуна от страны — нужно было преодолеть десятикилометровую дистанцию. Победитель приносил команде пять очков, финишировавший вторым — три, третьим — два, а последним — одно. За сход с дистанции атлет не получал ничего. В одной из таких встреч, в июле 1959-го в Филадельфии, сошлись стайеры из СССР и США: Алексей Десятчиков и Хуберт Пярнакиви против Роберта Сота и Макса Труэкса.

Годом ранее в Москве американцы в аналогичном противостоянии проиграли и теперь рассчитывали на реванш. Советская команда не собиралась сдавать позиции. И хотя утром в день соревнований было ясно, что бежать нельзя, слишком велик был соблазн все-таки дать старт. Столбик термометра к обеду 18 июля поднялся до 34 градусов. Хотя температура сама по себе некритичная, при влажности 85-90 процентов она стала непереносимой. Врачи били тревогу: забег нужно было переносить хотя бы на вечер. Организаторы не могли решить ничего без одобрения советской и американской команд, а те отказались что-либо менять, чтобы не показать слабости перед соперником.

Итак, в 13:00 по местному времени четыре атлета вышли на стартовую линию арены «Франклин Филд».

«Он стал бежать медленнее, пока наконец не рухнул»

Первые семь километров прошли спокойно. Десятчиков и Пярнакиви лидировали, темп был средним. Никто не торопился — все выжидали. В такую погоду все должна была решить тактика: считалось, что ускоряться нужно не ранее чем за километр до финиша. Иные действия были сродни самоубийству — какой будет реакция организма на внезапное увеличение нагрузки за приличное расстояние до конца, предугадать никто не брался. Однако Сот задумал переиграть соперников, оторвавшись от них уже на восьмом километре. Видимо, почувствовал силы везти всех на себе.

И он действительно лидировал следующие несколько сотен метров. А потом прямо на ходу стал терять сознание. На кадрах хроники видно, как его ноги стали заплетаться в прямом смысле: спортсмен будто закружился в каком-то жутком танце и упал. «Первым сломался Сот. Он стал бежать все медленнее, пока наконец не рухнул на дорожку», — вспоминал Десятчиков. Роберт пытался подняться несколько раз, но ему это не удалось. Более того, судьи не подпускали к нему врачей, так как это привело бы к дисквалификации. Советский доктор по фамилии Петров пытался прорваться к атлету, но безуспешно. Организаторы надеялись, что американец придет в себя сам и продолжит забег. На кону ведь стояла репутация страны!

Спустя несколько минут Сот встал и, озираясь, развел руками: он не понимал, что ему делать и куда бежать. Ревущие трибуны подсказали направление, и спортсмен сделал несколько рывков. После чего упал, с виду — замертво. Петров подхватил американца и унес в тень. «Это был вопрос жизни и смерти. У Сота не было ни солей в организме, ни кислорода. Все вышло», — объяснял врач. Петров уже делал атлету массаж сердца, когда подбежали американские доктора. Какое-то время Роберт не подавал признаков жизни, но его удалось спасти. Позже медики постановили: это была клиническая смерть.

«Он бежал на одной воле»

Когда Сот упал, сильно сбавил и Пярнакиви. Американец рухнул буквально ему под ноги, но Хуберт в тот момент, по собственному признанию, уже не понимал, что происходит. «Он бежал не на сознании, а на одной воле», — подтверждает заслуженный тренер СССР Гавриил Коробков, который был на стадионе в тот день. Несмотря на это, эстонец нетвердым шагом продолжал движение. Он пропустил вперед Труэкса, который тоже был на грани. Хуберт размахивал руками, вертел головой, но сниматься с дистанции отказывался — еще надеялся принести команде очки.

» Я думаю, что если бежать, то каждый раз — до конца. Я все время бежал до конца. Надо бежать до конца! До конца! «

Заслуженный мастер спорта СССР

Смысл продолжать у эстонца действительно оставался: его партнер Десятчиков, в отличие от обоих американцев, выглядел относительно свежим, так что у СССР были отличные шансы на победу. Когда Соту стали оказывать помощь, на стадионе началась неразбериха. «Публика плакала. Но самое страшное, что судьи перестали судить. Говорят, Десятчиков пробежал лишний круг, потому что судьи перестали их считать. И он пробежал! Десять тысяч четыреста метров. Это был железный человек, на финише он был весь черный. Но зато остался на ногах, единственный из всех», — описывает Коробков. Советский атлет выиграл с результатом 31 минута 40,6 секунды.

Вслед за Десятчиковым завершил забег Труэкс. Ему тоже пришлось перебрать с кругами. Третьим пересек черту Пярнакиви. По неподтвержденной информации, на последние сто метров спортсмен потратил целую минуту — настолько тяжело давался каждый шаг. Двое последних финишировали фактически в падении: оба рухнули на дорожку и в неестественной позе ждали врачей. Их сразу же забрали кареты скорой помощи, в реанимации каждый провел неделю.

Советская команда победила. Правда, на следующий день состоялся женский забег, и по итогам двух соревновательных дней золото все равно досталось американцам.

Как сложились их судьбы?

Это был, по сути, конец карьеры для каждого из участников соревнований. И даже для Десятчикова, который перенес забег без видимых последствий для здоровья. В 1960-м он вышел на старт Олимпийских игр в Риме, но стал только четвертым. В том же году завоевал золото не слишком статусного турнира — первенства Скандинавских стран — и навсегда пропал с радаров.

Пярнакиви восстановился для обычной жизни, но не для спорта. Он больше не мог бегать с прежней скоростью и не отобрался на Олимпиаду. После этого на дорожке его больше не видели. Только памятник в Эстонии и напоминает о его героизме. Похожая судьба у Сота — он тоже не смог вернуть былую форму и бросил соревноваться. А Труэкс, несмотря на появившиеся проблемы с сердцем, все-таки побежал на Играх в Риме, но занял лишь шестое место. В 1962 году он вновь добился права представлять США в матче с легкоатлетами из СССР. Там он заработал кровавую мозоль, от которой не мог избавиться больше года, и завершил выступления. А в 40 лет у него диагностировали болезнь Паркинсона.

В СССР о подвиге легкоатлетов не говорили 12 лет. Почему — загадка. Во всяком случае, намеренно эту информацию никто не скрывал, а в 1959-м на радио даже вышел новостной сюжет, посвященный матчевой встрече в Филадельфии. Просто он был довольно сухим, без драматических деталей. Всю правду широкая публика узнала из фильма Элема Климова «Спорт, спорт, спорт» (1970), где были использованы кадры хроники. Эту видеозапись режиссеру предоставил американский болельщик, который тестировал камеру во время забега и подумать не мог, что она окажется столь ценной. Спустя две недели после выхода картины Пярнакиви даже удостоили звания заслуженного мастера спорта. Об этом позаботился лично Леонид Брежнев. Десятчиков получил ЗМС раньше — во время Игр-1960.

Сейчас из участников «забега смерти» жив только Сот, ему 86 лет. Труэкс умер в 1991 году, Пярнакиви — в 1993-м, Десятчиков — в 2018-м.

Хорошие были плакаты

С 8 Марта, дорогие дамы

. и (чтобы никого не обидеть) самки Homo sapiens!

Прыжок на тот свет. Трагическая история рекордсмена мира из Ленинграда

В 25 лет он побил достижение американского прыгуна в высоту Чарльза Дюмаса, в 27 лишился рассудка, а в 31 покончил с собой

Дату 4 октября 1957 года отлично знают все, кто хоть немного интересуется наукой или историей. В этот день Советский Союз первым в мире запустил на орбиту искусственный спутник Земли. По такому случаю совершенно незнакомые люди обнимались и танцевали вместе на улицах и во дворах. А из раскрытых настежь (несмотря на уже прохладную осень) окон повсеместно слышались телевизионные куплеты знаменитого дуэта Рудаков — Нечаев:

— Пусть нас «лапотной Россией»

Называет Вашингтон.

Мы сегодня запустили

«Лапоть» свыше пяти тонн!

«Спутник-1» пробудет в космосе аж до января 1958-го, совершив за три месяца 1440 оборотов вокруг Земли и достигнув максимальной высоты 947 километров, прежде чем сгореть в плотных слоях атмосферы. Но в этом материале речь пойдет совсем о другом рекордном прыжке — хотя и с такими же печальными, «сгорающими» последствиями.

В том же году, за несколько месяцев до запуска спутника вся планета восторженно ахнет по поводу другого советского достижения. 13 июля прыгун в высоту из Ленинграда Юрий Степанов сенсационно прервет безоговорочную гегемонию спортсменов США в этом виде легкой атлетики, длившуюся целых 44 года. На протяжении этого большого отрезка времени рекорд мира принадлежал американским атлетам, отбиравшим его исключительно друг у друга. К 1957-му отличный «высотник» Чарльз Дюмас довел планку до отметки в 2 метра 15 сантиметров. Казалось, что ее долго не сможет преодолеть никто.

Но Степанов и его ленинградский тренер Павел Гойхман рассудили иначе. Это был совершенно уникальный дуэт «ученик — наставник». И дело даже не в том, что Степанов всего на три года моложе. Просто Юрий всерьез начал заниматься прыжками в высоту невероятно поздно для профессионального уровня — в 17 лет! И его личным рекордом к тому времени были какие-то 140 сантиметров. С таким вот скромным показателем долговязый и нескладный Степанов однажды возник на пороге прыжковой секции Гойхмана.

Несмотря на то, что тренеру на тот момент едва перевалило за 20 лет, многие уже называли его по имени-отчеству — Павел Наумович. В секции у совсем молодого, но талантливого специалиста был уже полный набор, но он все-таки взял застенчивого ученика электромеханического техникума Степанова, который очень хотел прыгать.

Прогресс Юрия, фанатично приходившего в зал первым, а уходившего — последним, поражает воображение. Всего через полгода после своего появления у Гойхмана парень сенсационно выиграл чемпионат СССР по прыжкам в высоту среди учащихся техникумов (проводилось когда-то и такое соревнование), преодолев планку на высоте 185 сантиметров. Свой личный рекорд Степанов улучшил на 45 сантиметров — почти на полметра. И это за каких-то полгода!

Впрочем, один раз выстрелить мало — куда важнее было закрепиться в обойме сильнейших прыгунов страны, стабильно показывая высокий уровень. На это дуэт Гойхман — Степанов потратил несколько лет. Главная цель — разумеется, заколдованная на целое послевоенное десятилетие для всех советских прыгунов высота в 2 метра.

Вообще-то, первым в СССР эту высоту еще до Великой Отечественной войны взял легкоатлет Николай Ковтун: 17 июля 1937 года он совершил прыжок на 201 сантиметр. Но вскоре Ковтуна обвинили в шпионаже в пользу Японии, репрессировали (у него отобрали все призы и медали, а заодно и рекорд) и отправили в ссылку на долгих 19 лет, в течение которых даже имя довоенного рекордсмена запрещено было упоминать.

И только когда минуло целых 10 лет со Дня Победы, советские «высотники» совершили настоящий прорыв. 13 июня 1955 года на армейском первенстве в Москве киевский спортсмен Ситкин взял «заколдованные» два метра. Поначалу Степанов и Гойхман испытали шок: они сами планировали для Юрия эту рекордную высоту. Разозлившийся Степанов сменил в секторе счастливого Ситкина, разбежался и. взял высоту 202 сантиметра. Рекорд СССР продержался какие-то считанные минуты! А еще важнее, что своим прыжком Юрий превзошел и то самое вычеркнутое из истории достижение Ковтуна в 1937-м.

Прошло еще два года. Летом 1957 года в городе на Неве состоялся легкоатлетический матч Ленинград — Хельсинки. Соревнования принимал уютный стадион «Динамо» на Крестовском острове.

В погожий день на трибунах собрались тысячи зрителей. Отличная атмосфера на арене располагала к хорошим результатам. Но мирового (!) рекорда никто из собравшихся, конечно, не ждал. Можно представить восторг тысяч ленинградцев, когда их 25-летний земляк Степанов взял высоту в 216 сантиметров. Вот что тогда передал в редакцию корреспондент «Советского Спорта», единственного на тот момент спортивного издания в стране: «На проходящем в Ленинграде матче легкоатлетов городов Хельсинки и Ленинграда блестящего успеха добился ленинградский спортсмен Юрий Степанов. В соревновании с рекордсменом финской столицы Эйно Симелиусом он успешно преодолел планку на высоте 2 м 04 см. Затем планка была поднята на 2 м 11 см, что выше рекорда СССР на 1 см. Степанов взял эту высоту со второй попытки, установив, таким образом, всесоюзный рекорд. Еще не смолкли аплодисменты, которыми публика наградила спортсмена, а Степанов уже готовился к взятию нового рубежа — 2 м 18 см (в газете вышла опечатка, на самом деле — 2 м 16 см. — Прим. А.К.). Ни одному прыгуну мира еще не удавалось преодолеть планку на такой высоте. И это сделал замечательный советский спортсмен Степанов. Он взял высоту в блестящем стиле с первой попытки. Таким образом, мировой рекорд американского легкоатлета Чарльза Дюмаса улучшен на 1 см».

На стадионе «Динамо» в тот день находились не только счастливые и гордые за Степанова ленинградцы, но и неприметный финский фоторепортер. Через несколько дней один из его снимков опубликуют в сразу нескольких европейских странах. Естественно, западных, а не восточных. На фото была четко видна необычно толстая подошва на левой, толчковой ноге Юрия. Статьи пестрели яркими заголовками: «Туфля-катапульта», «Секретная подметка».

Вот как уже значительно позднее объяснял журналистам этот факт тренер Гойхман: «Такую прыжковую обувь с 11-миллиметровой войлочной подошвой придумал и разработал я. В то время шиповки для прыжков шили сами, поэтому каждый фантазировал как мог. Первоначальная идея туфли с необычной подошвой была в том, чтобы Юрий мог полноценно использовать отталкивание и при этом уберечь от травмы «ахилл». Не более того. И лишь потом мы увидели, что это трамплин».

Надо понимать, что официальные легкоатлетические правила такую «катапульту» тогда НЕ запрещали. Тем не менее скандал — на фоне того фото — раздули до планетарного масштаба. Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) больше года не регистрировала мировой рекорд. До того момента, пока уже в 1958 году Степанов в матче СССР — США в «Лужниках» лично не обыграл экс-рекордсмена Дюмаса — и не подарил американцу те самые «волшебные туфли». После этого рекорд в 216 сантиметров наконец утвердили, и Юрий стал полноценным обладателем мирового достижения.

Казалось бы, прыгай дальше, живи и радуйся! Но.

Столь же удачно выступать у Степанова больше не получалось. А его травля в западных СМИ продолжалась. И постоянно находились «доброхоты», напоминавшие об этом самому Юрию — человеку с очень ранимым характером и хрупкой психикой. В итоге настал день, когда он больше не мог видеть кривые улыбки и слышать сочувственные вопросы из серии «Чего ж так высоко больше не «летаешь»?»

В 1959 году 27-летнего Степанова забрали в одну из ленинградских психиатрических клиник с ужасным диагнозом «сильное психическое переутомление, психическое расстройство и мания преследования». Очевидцы рассказывали, что в те дни Юрий в больничной пижаме целыми днями ходил по коридорам больницы, высоко подскакивая и произнося одну и ту же фразу: «Я им всем докажу!»

Дальше начался трагический сериал: лечение, инвалидность третьей группы, пьянки, а на почве алкоголя — развод с женой. Повторная госпитализация в клинику. Выписка. Одиночество.

13 сентября 1963 года Степанова нашли повешенным в его маленькой комнатке в большой коммунальной ленинградской квартире. Юрий, которому незадолго до этого исполнился всего 31 год, был одет в свою старую форму сборной СССР.

Источник