Обзор литературы о людях с ограниченными возможностями

3 декабря — Международный день инвалидов. Часто инвалидов называют людьми с ограниченными физическими возможностями. Однако, многие из них обладают невероятной силой духа и живут такой насыщенной и интересной жизнью, что нередко их пример заставляет людей с «неограниченными» физическими возможностями задуматься о качестве и полноценности своей жизни.

Сила воли и духа, мужество в преодолении трудностей, позволяет людям с ограниченными физическими возможностями добиваться больших успехов в разных областях деятельности, вести активный образ жизни и покорять сложные вершины на своем пути. Люди, которые по каким-то причинам прикованы к инвалидным коляскам или постели, смертельно больные, находят в себе силы для того, чтобы жить, радоваться жизни и заниматься творчеством. Желание жить оказывается сильнее смерти. Они очень любят жизнь, ценят и радуются каждому прожитому дню. Именно о таких людях наша подборка книг. И начнем мы со всем известной классики советского периода.

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Эти слова, произнесенные Павлом Корчагиным, главным героем романа Н.Островского « Как закалялась сталь» в полной мере отражают позицию самого автора. В 24 года после тяжелой болезни он теряет способность двигаться и видеть. В таком состоянии решает написать роман о необыкновенном времени, включающем первую мировую войну, февральскую и октябрьскую революции, гражданскую войну, борьбу с разрухой, бандитизмом, мелкобуржуазными элементами, период индустриализации страны. Эти события формируют характер и психологию героя романа, отражаются на судьбах людей, творящих новые общественные отношения. Автор стремился показать, как закалялись характеры первого поколения коммунистической молодёжи, проходящего через разнообразные жизненные испытания, находящегося всегда впереди, на линии огня. Н. Островский, объясняя смысл заглавия романа, говорил: «Сталь закаляется при большом огне и сильном охлаждении. Тогда она становится крепкой и ничего не боится». Роман приобрел большую известность и стал настольной книгой ни одного поколения молодых людей, как пример невероятного мужества.

Повесть о настоящем человеке Бориса Полевого прославила автора и его героя на весь мир. Идет Великая Отечественная Война. Алексей Мересьев, самолет которого сбит в тылу противника, вынужден с поврежденными ногами идти, а затем ползи к линии фронта. Пытаясь добраться до своих, Алексей обмораживает ноги, которые впоследствии ампутируют. Для пилота истребителя, который не может жить без неба, это не просто конец карьеры — потерян смысл жизни. Но Алексей не сдается и прилагает все усилия, чтобы вернуться в небо.

«Повесть о настоящем человеке» — это история о недюжинной силе воли и о том, как вопреки всему человек исполняет свою мечту.

Еще одно произведение, посвященное жизненному подвигу человека, пережившего страшную трагедию, – книга Владислава Титова « Всем смертям на зло». Повесть Владислава Титов во многом автобиографична. Автор ее — в прошлом шахтер, горный мастер, — рискуя жизнью, предотвратил катастрофу в шахте. Он лишился обеих рук, но не покорился судьбе, сумел выстоять и найти свое место в жизни.

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастии? Никто! Тут не только не было и тени чьей- то злой воли, но даже самая причина несчастья скрыта где- то в глубине таинственных и сложных процессов жизни. Думаю, многие из вас узнали повесть Владимира Короленко « Слепой музыкант». Короленко написал много прекрасных произведений. В повести «Слепой музыкант», впервые опубликованной в 1886 году, В.Г.Короленко ищет ответ на вопрос, что такое человеческое счастье. Герой повести – слепой от рождения мальчик – не замкнулся в себе, не воспринял свою слепоту как несчастье, а с помощью заботливых родных и друзей смог выбрать жизненный путь, стать знаменитым музыкантом.

Героиня романа грузинского писателя Нодара Думбадзе так же лишена возможности видеть окружающий мир. Единственное на что реагируют ее глаза – это солнце. Хатиа- всегда знает, в какой оно стороне. Сама повесть о жизни в грузинской деревушке в предвоенные и военные годы. Главный герой, Сосо, воспитывается тетей, учительницей русского языка. Его родители репрессированы. Сосо и Хатиа искренне дружат. Они вместе переживают все — от проблем собственного взросления до общей беды — войны. Они спасают жизнь бойца, о котором толком так ничего и не узнают, помогают жителям деревни выживать в голодные годы войны. И верят ,что девочка сможет видеть. Один врач сказал ей, что, если она сможет видеть солнце, он вернет ей зрение…

Рома Смородкин может всё, что и его сверстники: он учится, помогает по дому, играет, мастерит и замечательно рисует. Но несколько лет назад страшный случай усадил его в инвалидное кресло, наверное, только поэтому у него до сих пор нет настоящего друга. А друг – это иная жизнь, где может случиться всё. Дружба сразу похожа и на полёт, и на сон, и на тайну – на невозможное. История мальчика-инвалида, которого дружба с Серёжкой подняла на ноги, почти и не фантастическая. Владислав Крапивин частенько подкидывает скептикам возможность иной интерпретации своих произведений, другое, сугубо логическое объяснение. Так он делает и в повести «Самолёт по имени Серёжка».

Альберт Лиханов, писатель, который всю свою жизнь пишет о детях, попавших в беду. Повесть « Солнечное затмение как раз об этом.» .« Не родись красивой, а родись счастливой»… Это вот про нее, про Лену. Пшеничные косы вокруг головы и синие огромные глаза – как на иконе, в пол-лица. А еще у Лены замечательные родители — красавица-мамуля и папа-геолог Петр Силыч, которым девочка очень гордится. И учиться Лена очень любит. И очень много читает. Но у Лены нет ног. Вернее они есть, но их на самом деле нет — это просто две повисшие плети, бесполезные и никчемные. Большую часть своей жизни Лена провела в интернате, среди таких же как она больных детей — инвалидов-колясочников. А ей так хочется дружить и со здоровыми ребятами! Вот наблюдает она из своего окошка за соседским пареньком Федором и так хочется ей вместе с ним забраться на голубятню и погонять голубей! Как же завидует она здоровым ногам Федора!

Повесть построена на контрастах – девочка в инвалидной коляске, Лена, живет по суровым правилам, составленным девочками в интернате: нам ничего не положено и жалеть нас не надо, а мальчишка-голубятник Федор – романтик и мечтатель. Посетит ли юных героев нравственное озарение?

Повесть Екатерины Мурашовой «Класс коррекции» сильно выделяется в общем потоке современной отечественной подростковой литературы. Тема детей – отбросов общества, зачастую умственно неполноценных, инвалидов, социально запущенных, слишком неудобна и некрасива, трудно решиться говорить об этом. Но у автора получается жизнелюбивое, оптимистическое произведение там, где, кажется, ни о каком оптимизме и речи быть не может. Мурашова не развлекает читателя, не заигрывает с ним. Она призывает читающего подростка к совместной душевной и нравственной работе, помогает через соучастие, сочувствие героям книги осознать себя как человека, личность, гражданина.

Все романы Валентины Мухиной- Петринской, в том числе и «Корабли Санди», учат читателей правильно жить, дают советы, как стать человеком, как сделать правильный выбор между добром и злом. Одним словом, воспитывают высоконравственного гражданина и человека. Всегда остаются актуальными эти философские вопросы. Ведь каждый человек рано или поздно пытается ответить себе: «В чём смысл жизни? Какой след оставить после себя? Как остаться милосердным? Где граница добра и зла?»

Ответы каждый ищет самостоятельно. Но помочь в поисках истины может и должен добрый и умный человек. Не одно поколение читателей было воспитано книгами Валентины Михайловны. Воспитанные в разных социальных условиях, герои показывают, как дружба и поддержка окружающих помогают преодолеть любые жизненные проблемы и трудности. Например , одна из героинь этой повести,Ата, не только победила слепоту, но и приобрела любимую профессию и семью.

«Встань и иди» – произведение, вскрывающее социально-психологические последствия второй мировой войны. В этом романе Эрве Базен воспевает мужество, усилие, побеждающее зло, борьбу за жизнь и за то, что делает жизнь прекраснее. Автор рассказывает о девушке, Констанции Орглез, попавшей под бомбежку и ставшей инвалидом. Она прикована к инвалидной коляске, но мужественно борется с недугом, да еще и старается помочь другим. Сколько силы в героине этой книги! Нам быть хоть сотую часть этой силы! Нам, имеющим всё, хоть часть силы Констанции, у которой к концу жизни двигались только глаза! Это же немыслимо… Она же, своим примером доказала, что здоровые люди часто сами себя ограничивают в возможностях, отказываясь от шансов, которые даёт им судьба. Неукротимой энергии Констанции хватает на то, чтобы перевернуть жизни окружающих её людей, дать им стимул, для использования своих возможностей. Констанция видит так же и те пути, по которым может следовать сама, она яростно хватается за каждую возможности принести окружающему миру пользу, оставить в душах, окружающих её людей яркий след. И ей это удаётся. Даже её вопрос социальному работнику звучит не «что вы мне дадите?»,а»Чем я могу помочь?» И она не отказывается от своих слов, берясь за любое поручение благотворительного общества и безропотно его выполняя.

Источник

Герасим и другие. Инвалиды в русской литературе

Иван Тургенев одним из первых в русской литературе начал вводить в свои произведения героев с физическими ограничениями — но не он один

Текст: Федор Косичкин

Ивана Тургенева называют самым европейским из русских классиков. Что справедливо — не только по обстоятельствам жизни и кругу знакомств, но и, что гораздо важнее, по кругу поднимаемых тем. В том числе Тургенев стал первым писать о людях, как сказали бы мы сейчас, с физическими ограничениями не просто как о несчастных существах, заслуживающих сострадания, но как о полноценных героях.

Надо признать, что такой подход не всегда казался естественным. Пушкин в 1834 году в «Путешествии из Москвы в Петербург», рассуждая о цензуре, писал: «грамота не есть естественная способность, дарованная богом всему человечеству, как язык или зрение. Человек безграмотный не есть урод и не находится вне вечных законов природы». Сейчас, конечно, называть человека, лишенного зрения или речи, уродом, находящимся вне вечных законов природы, совершенно недопустимо (хотя, впрочем, справедливо и обратное: человека, не владеющего грамотой, вполне можно считать инвалидом).

Но всем известный Герасим, герой «Муму» — безусловно, полноценный герой, которому его серьезный физический недостаток (он, напомним, глухонемой) не мешает вполне раскрыть характер. И это не единственный такой герой русской литературы. Напомним еще нескольких. Не уходя при этом в сложнейший вопрос о ментальных особенностях таких героев, как князь Мышкин.

1. Лукерья — «Живые мощи» Ивана Тургенева (1874)

Бойкая, здоровая крестьянская 22-летняя девушка Лукерья, неудачно упав и ударившись позвоночником, начала «сохнуть» — то есть у нее, говоря по-современному, развивается неврологическое заболевание, приведшее через шесть лет к практически полному параличу, а вскоре — к смерти. Лукерья, которой щедротами барыни обеспечен минимальный уход, не ропщет и отказывается от предложения потрясенного барина (который 16-летним подростком сам засматривался на красавицу Лушку) перевезти ее в городскую больницу. Единственное, о чем она его просит, — чтобы он передал матушке крестьянскую мольбу уменьшить оброк. Таким образом, «Живые мощи» вполне вписываются в общий антикрепостнический пафос «Записок охотника» (созданных одновременно с «Муму»), хотя были включены автором в состав этого сборника задним числом, лишь через двадцать лет. А впервые были опубликованы в благотворительном «Литературном сборнике, составленном из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии» — в чем можно усмотреть перекличку с темой самого рассказа.

2. Капитан Копейкин — «Мёртвые души» Николая Гоголя (1842)

Капитан Копейкин — самый странный персонаж самого странного русского романа XIX века. Он не имеет прямого отношения к действию и возникает лишь во вставной новелле: почтмейстер рассказывает городским чиновникам, ломающим голову, who is мистер Чичиков, «целую поэму» об инвалиде, лишившемся в наполеоновских войнах руки и ноги и, не добившись военной пенсии, организовавшем шайку разбойников. При этом почтмейстер словно забывает про вопиющее несоответствие: у Чичикова-то руки и ноги на месте. И объясняет свою забывчивость так: «в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было». В советской школе эту абсурдистскую новеллу трактовали как «обличение царизма», но, глядя из нашего времени,

капитана Копейкина можно представить как прото- Дарта Вейдера, — героя, переметнувшегося на силу зла и восполнившего механическими приспособлениями физические повреждения.

Впрочем, невозможно не признать и правоту остальных чиновников, которые «нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко».

3. Королевич Гондла — «Гондла» Николая Гумилёва (1917)

В 1917 году Николай Гумилёв написал стихотворную пьесу как бы об Исландии IX века, а на самом деле — о столкновении двух миров — основанной на праве сильного цивилизации язычников-викингов, и основанной на милосердии цивилизации христиан-ирландцев. Последних как раз и олицетворяет сын ирландского короля, искусный певец Гондла, который резко отличается от могучих конунгов не только религией:

Я горбат, вы забыли про то.

По закону калеку не может

К поединку принудить никто.

Подобно основоположнику христианства, горбатый царевич вчистую проигрывает «здесь и сейчас» окружающим его сильным и безжалостным воинам:

Не любовник, не царь и не воин…

Бьется ль сердце в подобной груди?

Ты короны своей недостоин,

Мы тебя не хотим. Уходи.

— но выигрывает «в перспективе»: будущее — за ним.

4. Павка Корчагин — «Как закалялась сталь» Николая Островского (1934)/Алексей Мересьев — «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (1946)

Оба эти произведения о преодолении силой воли физических ограничений хорошо известны всем, кто учился в советской школе. Оба привычно относятся к наиболее ярким проявлениям социалистического реализма. Хотя, по сути, совершенно разные. Прикованный к постели Николай Островский, подчеркивая свою тождественность романному Павке, не просто восполняет в литературном творчестве то, чего лишился в жизни, но и последовательно выстраивает свою индивидуальную мифологию: на самом деле его участие в Гражданской войне было не столь героическим и бесшабашным, как думали восхищенные читатели. Реальный же Алексей Маресьев, действующий военный летчик, был слишком занят (и слишком далек от литературы), чтобы контролировать судьбу своего романного двойника, отличающегося от него всего на одну букву — и Борис Полевой создал настоящий документальный роман, намного предвосхитив тенденцию проникновения нон-фикшна в фикшн.

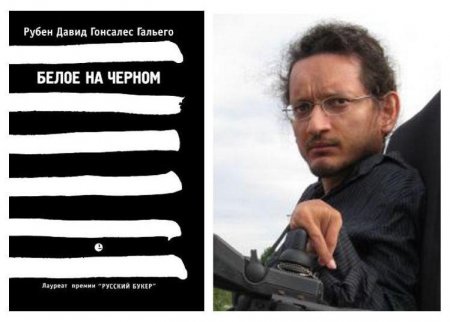

5. Рубен — «Белое на черном» (2003) и «Я сижу на берегу» (2005) Рубена Давида Гонсалеса Гальего

Две несомненно автобиографические книги русского автора с испанскими корнями, родившегося с церебральным параличом и выросшего в советских специализированных учреждениях. По степени накала, по трудности преодоления враждебных обстоятельств герой-рассказчик этих книг вполне сопоставим и, рискнем сказать, превосходит Павку Корчагина. «Если у тебя нет ни рук, ни ног, ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, — все. Ты обречен быть героем до конца своих дней. Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого выхода».

Но, в отличие от Павки, несмотря на все перипетии, Рубен встретил недавно — 20 сентября 2018 года — пятидесятилетие в относительно добром здравии. С чем мы его с непросительным запозданием и поздравляем.

Источник