Пермиксон: место препарата в патогенетической терапии ДГПЖ

А.В. Сивков

К.м.н., заместитель директора по науке НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России (г. Москва)

Соавтор – д.м.н., профессор В.Н. Синюхин

Проблема лечения больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) до сих пор остается актуальной. Согласно литературным данным, 15–25% мужчин в возрасте 50-65 лет страдают этим заболеванием, которое приводит к выраженному снижению качества жизни за счет симптомов нарушения функции нижних мочевых путей (СНМП). В настоящее время считают, что в патогенезе ДГПЖ имеет значение как генетическая предрасположенность, так и дисрегуляция гормонального обмена, которая приводит к активации гиперпластических процессов в предстательной железе (ПЖ), торможению апоптоза, а также к выделению целого ряда медиаторов, вызывающих хроническое воспаление.

Современные представления о патогенезе ДГПЖ

Рост ПЖ, поддержка ее структуры и функции зависит от постоянного поступления в нее андрогенов. Тестостерон метаболизируется до дигидротестостерона (ДГТ) под воздействием изоэнзимов Δ,4,3-кетостероид-5-α-редуктазы (5α-R). Эти энзимы локализуются на мембране ядра клеток стромы и эпителия железы. ДГТ связывается со специфическим рецептором и вызывает экспрессию целого ряда гормон-зависимых генов, запускающих механизмы деления клетки. Этот процесс зависит не только от концентрации андрогенов, главным образом ДГТ, который образуется в ПЖ из тестостерона при воздействии 5α-R 1 и 2 типов и имеет большое сродство к андрогенному рецептору (АР), но и от состояния внутриклеточных стероидных сигнальных путей, передающих сигнал от АР через лиганд-активируемый ядерный транскрипционный фактор. Это приводит к стимуляции процесса транскрипции в андроген-зависимых генах, несущих ответственность за контроль клеточного цикла, течение пролиферативных процессов и выработку простатспецифического антигена (ПСА).

Постоянная стимуляция АР необходима прежде всего для роста и функции ПЖ. Этот процесс работает путем трансактивации домена, закодированного в первом экзоне гена АР (Xq 11-12), которому в норме свойственен полиморфизм CAG, GGN и GGC повторов, кодирующих тракты полиглутамина и полиглицина. При исследовании генетического полиморфизма некоторых генов, ответственных за метаболизм стероидов, показана их тесная связь с вероятностью возникновения ДГПЖ. Об этом свидетельствует тот факт, что у родственников мужчин, больных с ранним возникновением ДГПЖ, кумулятивный риск возникновения этого заболевания составляет 66%, тогда как в контрольной группе – лишь 17% (p = 0,01).

Кроме того, при исследовании полиморфизма генов, кодирующих 5α-R 2 типа (SRD 5A1 и SRD 5 A2), было установлено, что имеется тесная взаимосвязь между выраженностью полиморфизма генов, объемом ДГПЖ, эффективностью проводимой антиандрогенной терапии и концентрацией половых гормонов и их метаболитов

Интересна роль α1-адренорецепторов в патогенезе ДГПЖ. Предполагают, что в ПЖ они участвуют в процессе кооперативной регуляции работы внутриклеточных эффекторов, гормонов, факторов роста, которые влияют не только на тонус гладкомышечных элементов ПЖ, но и на их объем.

В последнее время появилось большое число исследований, показывающих, что ДГПЖ – это иммуновоспалительное заболевание. При этом в ткани ПЖ обнаруживают воспалительные инфильтраты, содержащие лимфоциты и макрофаги, количество которых коррелирует с объемом ДГПЖ. Они секретируют факторы роста, включая фактор роста фибробластов (FGF), цитокины: интерлейкин-1 (IL-1), интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли-α (TNF-α). Также наблюдают повышенную активность Т-клеток и аутоиммунные реакции, которые способствуют пролиферации стромальных и эпителиальных клеток. Было показано, что повышенное содержание в ткани при ДГПЖ провоспалительных цитокинов и цитокинов семейства IL-17 A, E, F и их рецепторов сопровождает повышение содержания клеток воспаления и сосудов с экспрессией CD 31+, а также провоспалительных хемокинов: MCP-1/CCL2 (фактор, хемотаксиса моноцитов), IP10/CXCL10 (индуцируемый гамма-интерфероном белок), MIF (фактор ингибирующий миграцию макрофагов). Провоспалительные цитокины повышают активность циклооксигеназы-2 (COX-2) и вызывают образование простагландинов и окиси азота, что стимулирует пролиферативные процессы в ПЖ и вызывает ее отечность. Ряд авторов считают, что активные формы кислорода приводят к повреждению ткани ПЖ, так как после завершения процесса трансляции вызывают модификацию структуры ДНК и ее клеток, что может привести к малигнизации процесса

Сахарный диабет и метаболический синдром являются факторами риска образования ДГПЖ. Отмечена взаимосвязь между резистентностью к инсулину, гиперинсулинемией и ДГПЖ. Гиперинсулинемия приводит к образованию в печени инсулиноподобных факторов роста (IGF), которые обладают митогенным и антиапоптическим эффектом. Эти факторы связываются в ПЖ со своими рецепторами и стимулирует увеличение ее объема. Концентрация IGF и белков, связывающих IGF в крови и ПЖ, коррелирует с выраженностью в ней пролиферативных процессов и участвует в регуляции образования андрогенов и гормона роста.

Гипергликемия и гиперинсулинемия также стимулируют образование в стромальных фибробластах ПЖ инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1). Последний связывается со своим рецептором на эпителиальных клетках ПЖ и стимулирует их пролиферацию через целевой ген.

Общие подходы к лечению ДГПЖ

Современное лечение ДГПЖ / СНМП воздействует на различные звенья патогенеза этого заболевания. На первом месте стоят α1А-адреноблокаторы (доксазозин, теразозин, алфузозин, тамзулозин, силодозин): их считают препаратами выбора при ДГПЖ. Затем идут ингибиторы 5α-редуктазы (финастерид, дутастерид), которые при длительной терапии у пациентов с величиной ПЖ более 40 куб. см способны привести к уменьшению объема ДГПЖ. М-холинолитики (толтеродин, троспиума хлорид, солифенацин) и агонист β3-адренорецепторов – мирабегрон чаще используют в комбинации с α1А-адреноблокаторами для купирования проявлений гиперактивного мочевого пузыря при ДГПЖ. Тадалафил (ингибитор фосфодиэстеразы 5 типа) улучшает симптомы ДГПЖ у больных, страдающих эректильной дисфункцией. По показаниям применяют нестероидные противовоспалительные препараты. Обсуждают возможность применения антиоксидантов при ДГПЖ [16]. Однако все эти препараты обладают целым рядом побочных эффектов и воздействуют только на отдельные фазы патогенеза ДГПЖ.

Современное лечение ДГПЖ / СНМП воздействует на различные звенья патогенеза этого заболевания. На первом месте стоят α1А-адреноблокаторы (доксазозин, теразозин, алфузозин, тамзулозин, силодозин): их считают препаратами выбора при ДГПЖ. Затем идут ингибиторы 5α-редуктазы (финастерид, дутастерид), которые при длительной терапии у пациентов с величиной ПЖ более 40 куб. см способны привести к уменьшению объема ДГПЖ. М-холинолитики (толтеродин, троспиума хлорид, солифенацин) и агонист β3-адренорецепторов – мирабегрон чаще используют в комбинации с α1А-адреноблокаторами для купирования проявлений гиперактивного мочевого пузыря при ДГПЖ. Тадалафил (ингибитор фосфодиэстеразы 5 типа) улучшает симптомы ДГПЖ у больных, страдающих эректильной дисфункцией. По показаниям применяют нестероидные противовоспалительные препараты. Обсуждают возможность применения антиоксидантов при ДГПЖ [16]. Однако все эти препараты обладают целым рядом побочных эффектов и воздействуют только на отдельные фазы патогенеза ДГПЖ.

Механизмы действия Пермиксона

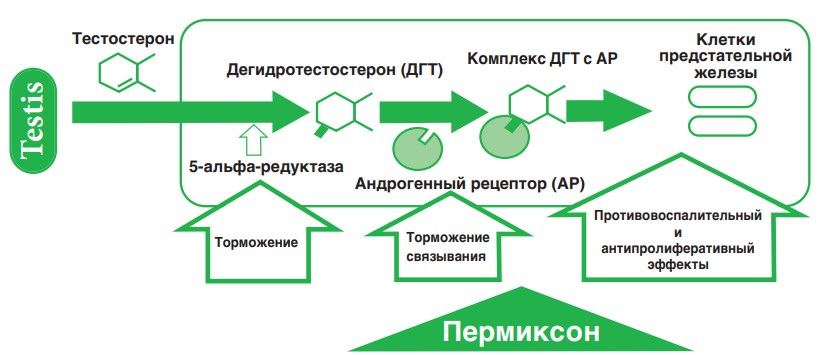

Пермиксон (Permixon) представляет собой комплексную смесь свободных и эстерифицированных жирных кислот, полипренов и фитостеролов, полученных из плодов пальмы ползучей (Serenoa repens или Sabal serrulata). Препарат содержат несколько ингредиентов и поэтому при его применении возможен комплексный фармакологический эффект, действующий на различные звенья патогенеза ДГПЖ (рис. 1). Другими словами, эффект этой смеси можно сравнить с комбинированной лекарственной терапией, каждый компонент которой может обладать по отношению к другому аддитивным или синергическим действием.

Рис.1. Патогенез ДГПЖ и механизм действия Пермиксона

Влияние Пермиксона на клеточные структуры ПЖ

При исследовании любого препарата, как правило, проводят изучение специфичности и селективности его действия. Это касается и Пермиксона. C.W. Bayne и соавт. в культуры тканей из различных органов добавили нарастающие концентрации Пермиксона. При исследовании препаратов этих культур на электронном микроскопе оказалось, что только в клетках ПЖ были отмечены выраженные структурные изменения, которые заключались в накоплении липидных капель в цитоплазме, изменении мембраны ядра, его поляризации, разрушении органелл, конденсации хроматина. Это подтвердило специфичное действие Пермиксона именно на клетки ПЖ [20]. При присоединении радиоактивной метки к входящим в состав Пермиксона свободным жирным кислотам и введении его крысам оказалось, что в наибольших количествах метка накапливалась в ПЖ (рис. 2), что свидетельствует в пользу селективности действии лекарственного препарата на этот орган.

Таким образом, преимущественное накопление компонентов Пермиксона в ПЖ вызывает в ней морфологические изменения, которые могут отразиться на физико-химических характеристиках и повлиять на различные системы регуляции работы органа как на клеточном, так и молекулярном уровнях.

Влияние Пермиксона на гормональный статус ПЖ

В 1998 г. F. Di Silverio с соавт. сообщили, что трехмесячная терапия Пермиксоном приводит к выраженному уменьшению содержания ДГТ в ПЖ. Затем в опытах in vitro на культуре эпителиальных клеток и клеток рака ПЖ было показано, что Пермиксон тормозит активность 5α-R 1 и 2 типов и не вызывает повышения концентрации простатспецифического антигена (ПСА) в культуральной среде. Это, по-видимому, связано с тем, что препарат не влияет на опосредованный АР процесс транскрипции. Данный феномен был подтвержден и in vivo. Интересно отметить, что при культивировании клеток других органов не наблюдали торможения активности 5α-R. Тем не менее до сих пор не удалось объяснить, почему Пермиксон тормозит активность 5α-R и рост ПЖ, но не влияет на продукцию эпителиальными клетками ПСА. Возможно, это связано тем, что препарат воздействует на клеточную и внутриклеточные мембраны стромальных и эпителиальных клеток ПЖ, приводит к изменению микроокружения 5α-R и, как следствие, торможению ее активности. При этом Пермиксон не влияет на работу генов, от которых зависит действие андрогенов и выработка ПСА.

Пермиксон оказывает действие не только на активность 5α-R , но и на различные фазы метаболизма андрогенов и тормозит связывание ДГТ с АР. Он также обладает и антиэстрогенной активностью. В исследовании ткани ПЖ больных ДГПЖ при применении этого препарата было отмечено уменьшение количества ядерной фракции эстрогенных рецепторов. Известно, что рост ПЖ зависит не только от концентрации андрогенов, но и от других гормонов, например пролактина, который принимает участие в процессах формирования гиперплазии железы. В опытах на мышах с гиперпролактинемией, вызванной введением сульпирида, было отмечено торможение Пермиксоном гиперплазии ПЖ. Кроме того, удалось показать, что препарат модулирует пути трансдакции сигнала пролактина и блокирует его действие на процесс С-зависимого фосфорилирования калиевых каналов протеинкиназой.

Таким образом, Пермиксон обладает антиандрогенным действием, тормозит активность 5α-R, блокирует АР ПЖ, уменьшает в ней число эстрогенных рецепторов и снижает стимуляцию пролактином гиперпластических процессов. Кроме того, препарат имеет еще одно преимущество перед синтетическими ингибиторами 5α-R, так как не влияет на концентрацию ПСА.

Противовоспалительное действие Пермиксона

Противовоспалительное действие Пермиксона начали исследовать еще в 90-е годы прошлого столетия. В одной из первых работ было изучено его влияние на образование из арахидоновой кислоты полиморфоядерными лейкоцитами крови человека хемоаттрактанта нейтрофилов – лейкотриена (LTB 4) после их стимуляции ионофором А 23127. Было показано, что Пермиксон тормозит продукцию ее метаболитов: 5-HETE, 20-COOH LTB4, LTB4 и 20-OH LTB. Эти результаты были подтверждены дальнейшими иммуногистохимическими исследованиями удаленного гиперплазированного участка ПЖ, которые показали, что трехмесячный прием Пермиксона вызывает резкое снижение количества В-лимфоцитов (но не T-лимфоцитов и макрофагов), TNF-α и IL-1β. При оценке по международной шкале простатических симптомов (IPSS) эти изменения коррелировали с клинически значимым улучшением состояния пациентов, что свидетельствует о противовоспалительном действии препарата. Это затем нашло подтверждение в работах других авторов.

Еще одна исследовательская группа провела изучение противовоспалительной активности Пермиксона при ДГПЖ. В опытах in vitro было оценено влияние препарата на пролиферацию и жизнеспособность клеток ПЖ с использованием клеточных линий из тканей здоровой и гиперплазированной железы. В тканях при ДГПЖ были отмечены повышенные индексы пролиферативной активности. Добавление разных концентраций Пермиксона уменьшало клеточную пролиферацию во всех клеточных линиях. Наиболее выраженный эффект отметили в стромальных и эпителиальных клетках при гиперплазии ПЖ. Добавление провоспалительных медиаторов IL-6, IL-17 и FGF в клеточную культуру провоцировало выраженную пролиферацию всех трех типов клеток: стромальных, эпителиальных и здоровых. Последующее добавление Пермиксона уменьшило клеточную пролиферацию, индуцированную FGF-2 в стромальных и здоровых клетках, а IL-6 и IL-17 – в клеточной линии гиперплазированных тканей. Авторы выполнили микроматричный анализ для сравнения экспрессии генов в эпителиальных и стромальных клетках при ДГПЖ после добавления Пермиксона и без него. При добавлении препарата была выявлена недостаточная экспрессия генов, кодирующих провоспалительные медиаторы (IL-1β, IL-6 и хемокина C-X-C motif). Также отмечено уменьшение экспрессии гена, кодирующего человеческий рецептор эпидермального фактора роста 3 (ERBB3), что привело к избыточной экспрессии человеческого гена блокировки роста (GAS1).

В исследовании de la Taille A. на модели in vivo у самцов крыс линии Спрег-Доули вызвали ДГПЖ путем 14-дневного введения тестостерона пропионата. Животные были рандомизированы на три группы лечения: ЭППП ( Пермиксон), финастерид и контроль (без активного лечения). Проводили количественное определение в ПЖ мРНК для 90 генов. Оказалось, что Пермиксон обеспечил статистически значимое снижение (p 14 мл/сек) наблюдали у 33 и 48% больных соответственно. Объем остаточной мочи (Vres) снизился, начиная с 16 недели, на 27 и 32% у больных I и II групп, соответственно. При приеме препарата в дозе 320 мг/сут субъективная симптоматика исчезла у 46% больных, 960 мг в день – у 60%. В результате исследования было показано, что оптимальной терапевтической дозой Пермиксона является 320 мг/сут.

Подобные результаты были получены в 1999 г. в исследовании В.Н. Степанова и соавт. на 100 амбулаторных больных с ДГПЖ в рандомизированном 3-месячном исследовании в параллельных группах. Было показано, что к концу первого месяца приема препарата значительно улучшились показатели IPSS, Qmax, Qave, V. К концу третьего месяца лечения все они, за исключением V и Qave, продолжали улучшаться. Таким образом, прием Пермиксона в дозе 320 мг/сут. улучшает суммарный балл IPSS и все показатели мочеиспускания. Препарат оказывает тот же эффект в дозе 160 мг два раза в день.

Исследование D. Authie и J. Cauquil включало 500 пациентов с ДГПЖ (средний возраст 68,2 года). У большинства из них имели место симптомы расстройства мочеиспускания: ноктурия – у 97%; дневная поллакиурия – у 67%; дизурия – у 92% и императивные позывы – у 70%. Все пациенты получали Пермиксон (320 мг/сут.) в течение 3 месяцев. Авторами зарегистрирован выраженный симптоматический эффект препарата: к концу лечения средняя частота позывов в ночное время снизилась с 4,0 до 1,8, причем улучшение по данному показателю было отмечено у 82%, а полное исчезновение симптома – у 45% больных. Частота дневных мочеиспусканий сократилась с 6,3 до 4,6 у 2/3 мужчин, а уменьшение дизурии и императивности позывов достигнуто у 75 и 85% пациентов соответственно.

F. Foroutan изучал клиническую эффективность Пермиксона в дозе 320 мг/сут. в течение 3 месяцев у 592 пациентов с ДГПЖ. В результате лечения отмечено статистически значимое уменьшение симптомов заболевания и снижение показателя IPSS с 17 до 10 баллов, а также достоверная положительная динамика объективных параметров: Qmax, количества остаточной мочи и объема ПЖ, хотя последнее и было незначительным – 1,84 мл. Похожие результаты были получены рядом отечественных авторов в коротких несравнительных исследованиях Пермиксона.

В НИИ урологии в 1999 г. проанализированы результаты лечения 48 больных ДГПЖ, которые получали Пермиксон по 160 мг дважды в день в течение 12 месяцев. Было отмечено уменьшение выраженности симптомов по шкале I-PSS с 14,35 до 10,61 балла (-26,1%) через 6 месяцев и до 10,42 (- 27,4%) через 12 месяцев лечения. В те же периоды времени средний показатель Qmax увеличился с 10,62 до 12,60 мл/сек (+18,7%) и до 12,73 мл/сек (+19,9%) соответственно. Индекс качества жизни QOL через 6 месяцев наблюдения снизился с 3,49 до 2,60 баллов (-25,3%), достигнув к концу года 2,49 (-28,7%). Также было зарегистрировано небольшое уменьшение среднего объема предстательной железы: на 11,8% через 6 месяцев и 15,6% через 12 месяцев. Показатель ПСА не изменялся в течение всего периода лечения.

Изучение эффективности Пермиксона у больных с различными исходными значениями IPSS и Qmax дало нам возможность сделать заключение о том, что препарат наиболее результативен у пациентов с умеренной выраженностью симптомов ДГПЖ (IPSS 10 мл/сек).

Большое клиническое значение имеют данные уродинамических исследований, характеризующие влияние Пермиксона на состояние мочевого пузыря и степень инфравезикальной обструкции. На основании анализа данных комплексного уродинамического обследования больных ДГПЖ, получавших Пермиксон, был сделан вывод, что препарат оказывает позитивное влияние на функциональное состояние мочевого пузыря и уменьшает степень инфравезикальной обструкции. Вместе с тем ни в одном случае полностью устранить проявления обструкции не удалось.

Особый интерес представляют работы, в которых сравнивали эффективность и безопасность Пермиксона с плацебо и другими лекарственными средствами. Результаты 7 плацебо-контролируемых исследований, в которых приняло участие в общей сложности 559 человек, обобщены в 1996 г. G. Plosker и R. Brogden. В трех наиболее значимых из них, где участвовало 410 больных ДГПЖ, пациенты были разделены на две практически равные группы: принимавшие Пермиксон (320 мг/сут.) и плацебо. В этих исследованиях продолжительностью от 1 до 3 месяцев достоверно продемонстрирована клиническая эффективность препарата по сравнению с плацебо. При этом частота ночных мочеиспусканий уменьшилась на 33–46%, дневная поллакиурия – на 11–20%, a Qmax увеличилась на 29–50%, что было существенно выше, чем в группе плацебо, где аналогичные показатели составили 15–18, 1–3 и 5–9% соответственно.

В трех других опубликованных исследованиях продолжительностью 1–2 месяца с участием 79 больных на фоне приема Пермиксона было отмечено уменьшение ноктурии на 50–74%, снижение частоты дневных мочеиспусканий на 29–43% и рост Qmax на 26–43%, тогда как в группе плацебо эти же показатели были равны 13–39%, 8-29% и 2–19%. Лишь в одном из 7 опубликованных исследований авторы не выявили существенных различий между изучаемыми признаками.

В ряде наблюдений Пермиксон выступил в качестве эффективного средства устранения дизурии. В исследовании J. Descotes и соавт., проведенном на 176 больных ДГПЖ, показано, что в течение одного месяца дизурия уменьшилась у 31% у получавших Пермиксон (320 мг/сут.) по сравнению с 16% – в группе плацебо (р 18) и относительно сохранным мочеиспусканием (Qmax > 10 мл/с), число которых в результате лечения сократилось практически на 80% за счет перехода больных в группы с менее выраженными клиническими проявлениями. В результате применения как Пермиксона, так и финастерида произошло незначительное, но статистически достоверное (р 19), получавших тамсулозин (n = 59) и Пермиксон (n = 65). Через 12 месяцев общий показатель IPSS снизился в группе тамсулозина на 5,8, а в группе Пермиксона – на 7,8 баллов, что составило, соответственно, 25 и 35,2% от исходного уровня. Оказалось, что чем выше были исходные показатели IPSS в группе Пермиксона, тем больше они снижались в процессе терапии. В этой группе улучшение наступало через 3 месяца после начала лечения и оставалось на том же уровне весь период наблюдения. В группе тамсулозина Qmax увеличилась на 1,7 мл/сек., а в группе Пермиксона – на 1,2 мл/сек. Объем ПЖ снизился при приеме тамсулозина на 0,9 см3 , а при приеме Пермиксона – на 2,2 см3 . Таким образом, Пермиксон (320 мг/сут.) и тамзулосин (0,4 мг/сут.), принимаемые в течение 12 месяцев, вызывают сопоставимое улучшение симптомов и показателей мочеиспускания у пациентов с выраженными СНМП/ДГПЖ. Похожие результаты были получены и в ходе сравнения Пермиксона с празозином.

Принципиальные выводы о клинической эффективности Пермиксона были сделаны по итогам метаанализа, представленного P. Boyle и соавт. в 2004 г. В работе были обобщены материалы 12 основных плацебо-контролируемых и сравнительных исследований Пермиксона, включавших результаты лечения 2794 больных ДГПЖ. С высокой степенью статистической достоверности авторам удалось продемонстрировать: лечение Пермиксоном приводит к увеличению Qmax дополнительно на 1,87 ± 0,55 мл/сек. по сравнению с плацебо (р 10 мл/с). Им может быть рекомендована длительная (многомесячная) терапия препаратом Пермиксон с целью предотвращения дальнейшего прогрессирования симптомов ДГПЖ, с оценкой результатов лечения через 10–12 месяцев.

Показано, что эффективность Пермиксона возрастает с продолжительностью лечения, которое должно быть рассчитано не менее 4–6 месяцев), а то и годы. С одной стороны, это необходимо учитывать специалистам, планирующим лечение препаратом Пермиксон, а с другой – на это надо ориентировать и пациентов при обсуждении с ними программы медикаментозной терапии ДГПЖ.

Препарат практически не имеет противопоказаний, не влияет на уровень ПСА и не затрудняет диагностику рака ПЖ. Не описано случаев его взаимодействия с другими лекарственными средствами, что расширяет возможности применения Пермиксона у лиц пожилого возраста с отягощенным соматическим статусом.

Источник