Перелом глазницы: тяжесть причиненного вреда здоровью

На чтение 5 мин. Просмотров 21 Опубликовано 08.09.2020 Обновлено 08.09.2020

Перелом орбитальной кости лица по распространенности уступает только повреждениям височной кости. Травма эта опасная, без правильной и своевременной помощи может стать причиной частичной или полной потери трудоспособности.

Виды и причины перелома глазницы

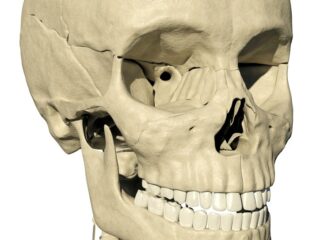

Глазница или орбита глаза – анатомическое углубление в черепе. Орбитальная кость находится в непосредственной близости от глазного яблока, зрительного нерва. Чаще всего повреждения в этой области диагностируют у мужчин 20-40 лет. Травмы преимущественно односторонние, только в 5% случаев диагностируют двухсторонний перелом. Код по МКБ-10 – S05.

Более 60% нарушения целостности орбиты – это взрывной перелом нижней стенки глазницы. При такой травме ломается лобная, височная и скуловая кость, нос. Изолированные повреждения, при которых повреждены только внутренние стенки глазницы, бывают редко.

Чаще всего диагностируют нарушение целостности нижней стенки, когда удар приходится на область верхнечелюстной пазухи. Реже ломается верхняя стенка, поскольку она образуется самой прочной костью – лобной. Перелом верхней орбитальной стенки считается менее опасным, чем травмы нижней стенки. Поскольку не страдают кости носа, слизь не попадает в область поражения.

Перелом медиальной или внутренней стенки – тяжелая травма. Стенка имеет сложное строение, много швов и костей. С обратной стороны – полая полость носа, куда попадают отломки. Но такие повреждения бывают редко.

- удар кулаком, острым или тупым предметом в область глаза, нос, лоб, висок;

- падение;

- спортивные травмы;

- огнестрельное ранение;

- ДТП;

- производственные травмы при несоблюдении правил техники безопасности.

Практически любой удар в лицо или голову может стать причиной нарушения целостности глазницы.

Как проявляется перелом орбитальной кости лица

- полная или частичная потеря зрения;

- острая боль в области глаза, появляется сразу после травмы;

- двоение в глазах;

- может визуализироваться ухудшение подвижности, западание или выпячивание глазного яблока;

- выраженная отечность или опущение века, появление гематомы вокруг глаз;

- отек с области глаз распространяется на нос, верхнюю часть щеки, десны верхней челюсти;

- нарушение чувствительности отдельных участков лица, асимметрия;

- носовые кровотечения;

- головная боль, тик;

- ненормально расширенный зрачок.

Все признаки появляются редко. Но при наличии хотя бы 1-3 симптомов необходимо обращаться к травматологу.

Первая помощь при повреждении глазницы

При подозрении на перелом глазницы необходимо вызвать скорую. До приезда врачей оказать первую помощь пострадавшему.

- При наличии носового кровотечения нельзя запрокидывать голову. Пострадавшего усадить или уложить на бок. В ноздри вставить турунды, предварительно смоченные перекисью.

- При закрытом переломе к поврежденной области приложить холодный компресс. Держать не более 10-15 минут.

- Открытую рану обработать антисептиком – Хлоргексидин, Мирамистин.

- Инородные предметы в глазном яблоке не извлекать. Наложить нетугую стерильную повязку.

До прибытия скорой помощи соблюдать покой, не двигаться. Лекарства лучше не принимать, но если боль сильная, можно дать Нимесулид, Ибупрофен. О приеме любого лекарственного препарата обязательно сообщить врачу неотложки.

Методы диагностики

Как проводят диагностику:

- Визуальный осмотр. Окулист проверяет двигательные функции глазного яблока, его западение или выпячивание. Оценивает возможности и остроту зрения, выявляет крепитацию во время пальпации.

- Неврологическое обследование для определения чувствительности глазных нервов.

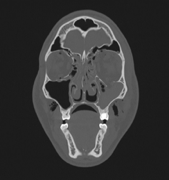

- Рентген при переломе глазницы – основной метод диагностики. Проводят для оценки степени повреждения орбитальной кости, точную локализацию разломанных костей и отломков. Снимки делают в передней, фронтальной и боковой проекции.

- Магнитная и компьютерная томограмма. Дополнительные методы изучения состояния костей, глазного яблока, зрительного нерва.

При комплексном применении рентгена, КТ и МРТ точность составления картины поврежденной области – 98%. Это позволяет врачу составить правильную схему лечения.

Как проходит лечение

Консервативные методы лечения заключаются в удалении обломков костей и других инородных предметов, обработка поврежденного участка антисептиками и дезинфицирующими растворами, наложение фиксирующей повязки. Применяют только при легких повреждениях, если риск возникновения негативных последствий травм минимальный. Дополнительно назначают антибиотики, обезболивающие препараты, физиопроцедуры.

Чаще при переломе орбиты требуется хирургическое вмешательство. Показания для проведения операции:

- серьезные проблемы со зрением;

- выраженная асимметрия лица из-за смещения глаза;

- защемление подглазничного нерва – проявляется онемением носа, губ, щеки;

- нарушение функций зрительного нерва;

- перелом края глазницы часто сопровождается западением глазного яблока;

- выраженный болевой синдром, сильные кровотечения;

- большой размер поврежденного участка;

- множественный оскольчатый перелом.

Операцию необходимо провести не позднее 2 недель после травмы. Результат вмешательства полностью оценить можно только через 6 месяцев – проверяют остроту зрения и двигательные функции глазного яблока.

Период реабилитации

Продолжительность реабилитации после перелома орбиты – 2-6 недель. До полного восстановления костей необходимо сморкаться аккуратно, чтобы не усилить отечность века.

- медикаментозная терапия;

- нужно регулярно менять повязки, использовать только стерильные материалы, обрабатывать глаза и область вокруг;

- прием витаминных комплексов для укрепления иммунитета;

- физиопроцедуры;

- 2-3 раза в день выполнять гимнастику для глаз;

- необходимо соблюдать режим дня, избегать перенапряжения органов зрения.

Боль, отечность, нарушение движений глаз исчезают в течение 5-15 дней. Для восстановления чувствительности может потребоваться несколько месяцев.

Возможные последствия

При переломе глазницы тяжесть вреда здоровью зависит от вида повреждения. Чаще всего негативные последствия возникают, когда осколки повреждают органы зрения.

Последствия перелома глазницы:

- неврологические нарушения;

- затрудненное движение глазных яблок из-за повреждения мышц в области органов зрения;

- полная или частичная потеря зрения, косоглазие;

- образование гнойников из-за неполного удаления осколков в ране, что приводит к образованию абсцесса.

Перелом глазницы может привести к серьезным последствиям даже при незначительном повреждении. После травмы необходимо срочно обратиться в больницу. Промедление может стать причиной инвалидности, летального исхода.

Судебно-медицинская экспертиза повреждений орбиты

А.В. Андрианова

Кафедра офтальмологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России

Экспертиза механической травмы всегда занимала значительное место в практической работе судебных медиков, особенно в последние десятилетия. Общий рост травматизма в РФ за 2000—2005 гг. составил 3,8% [1].

По сводным отчетным данным Государственных судебно-медицинских экспертных учреждений РФ, доля транспортной травмы в структуре механической травмы составила в 2003 г. 33,2%, в 2007 г. — 38,1%, в 2012 г. — 38,5%. Постоянное увеличение числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях привело в последние годы к закономерному росту производства судебно-медицинских экспертиз и исследований.

Судебно-медицинская оценка тяжести вреда здоровью при травмах орбиты представляет собой непростую задачу для эксперта. Анатомическая сложность и концентрация жизненно и функционально важных органов в этой области требует привлечения врачей разных специальностей [2, 3].

В доступной современной литературе публикации, посвященные комплексной оценке травм глазницы с учетом переломов ее костных стенок, повреждений мягких тканей, зрительного нерва в ретробульбарной и внутриканальной частях, практически не встречаются.

Вышесказанное определило цель нашего исследования — оценить состояние судебно-медицинской диагностики травм орбиты на современном этапе.

Материал и методы

Для достижения цели исследования требовалось оценить удельный вес, причины, динамику, клинические особенности и состояние (особенности) судебно-медицинской экспертизы травм орбиты по данным архивных судебно-медицинских экспертиз, выполненных в ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» г. Москвы. Были изучены порядка 35000 заключений за период 1999—2008 гг., из которых выделены 133 случая травмы глазницы, сочетавшейся с ЧМТ (89%) и изолированной (11%).

Результаты и обсуждение

Возраст пострадавших на момент травмы варьировал от 13 до 66 лет, из них детей (до 18 лет включительно) — 9; 105 лиц мужского пола и 38 — женского.

Удар твердым тупым предметом (62%) являлся домирующим среди механизмов повреждения.

На втором месте (31%) зарегистрированы дорожно-транспортные повреждения. В единичных случаях наблюдались выстрел (3%), падение с высоты (2%), взрывная травма (2%).

Очные осмотры (обследования) пострадавших врачами — судебно-медицинскими экспертами проводились в 47 (33%) случаях, в остальных случаях СМЭ проводилась на основании данных медицинских документов (подлинников).

Как известно, ключевую роль в диагностике объема травм орбиты играют клинико-инструментальные методы обследования пострадавших. Однако среди всех экспертных заключений описание консультации офтальмолога присутствовало только в 70% экспертиз. Осмотр включал в себя выяснение жалоб, определение остроты зрения (65%), биомикроскопию (67%), офтальмоскопию (78%), тонометрию (16%), периметрию (13%) и ультразвуковую диагностику (7%).

В процессе судебно-медицинской экспертизы травмы орбиты эксперт может пользоваться тремя группами квалифицирующих признаков тяжести вреда здоровью.

В отношении тяжкого вреда здоровью «водоразделом» служит определение повреждений (состояний), опасных для жизни человека. Согласно медицинским критериям, переломы верхней стенки глазницы, решетчатой, клиновидной, височной костей, за исключением изолированных трещин наружной костной пластинки свода черепа и переломов нижней стенки глазницы, слезной, скуловой костей и верхней челюсти, соответствуют опасному для жизни вреду здоровья.

Второй группой признаков является стойкая утрата общей трудоспособности. И наконец, третья группа признаков связана с продолжительностью расстройства здоровья (с клинической точки зрения — временной нетрудоспособностью).

В анализируемой группе (133 наблюдения) тяжкий вред здоровью установлен у 59 человек (44%), средний — у 62 человек (47%) и легкий — у 12 человек (9%).

При анализе случаев, когда был установлен тяжкий вред здоровью, экспертами были использованы следующие медицинские критерии: опасность для жизни, потеря органа и утрата органом его функции, утрата общей трудоспособности. Во всех случаях медицинские критерии были применены корректно, но в одном случае тяжесть вреда здоровью была определена на основании квалифицирующего признака без должного обоснования.

При оценке средней тяжести и легкого вреда здоровью использовались следующие критерии: утрата общей трудоспособности и длительность расстройства здоровья.

Для реализации нашей основной задачи мы провели анализ этих случаев (63) с разделением на три группы по степени возможных недостатков проведения СМЭ.

В первой группе (40%) были выявлены следующие недостатки:

1) недостатки медицинской документации (включая отсутствие осмотра окулиста);

2) проведение комиссионной экспертизы без участия окулиста;

3) недооценка тяжести вреда здоровью при экспертизе исходов травм орбиты, несмотря на участие окулиста в комиссии.

Во второй группе заключений сомнения в правильности проведения экспертизы носили дискуссионный характер и были связаны с неопределенностью исхода тяжести вреда здоровью в результате орбитальной травмы (25% заключений).

И наконец, в третьей, значительной группе (47%) нами не было выявлено претензий к качеству проведения СМЭ с точки зрения наличия и полноценности данных клинического офтальмологического исследования, правильности оценки последствий травм орбиты.

Выводы

Cудебно-медицинский эксперт в своей работе в большинстве случаев опирается на данные медицинских документов (истории болезни, амбулаторные карты, заключения инструментальных исследований и проч.). От полноты и достоверности представляемой в них информации зависит правильность выводов судебно-медицинского заключения.

Медицинский критерий длительности расстройства здоровья является наиболее уязвимым, т.к. не учитывает возможные функциональные исходы. В этих случаях существует потенциальная опасность некорректной судебно-медицинской экспертизы как в сторону недооценки степени тяжести вреда, причиненного здоровью, так и в сторону переоценки такового.

Вследствие того, что травмы орбиты сопровождаются чаще всего офтальмологическими осложнениями, для объективного решения вопроса о сущности причиненного вреда здоровью и уточнения объема травмы в состав экспертной комиссии необходимо включать клинических специалистов (офтальмологов).

Литература

- Андреева Т.М., Огрызко Е.В., Редько И.А.Травматизм в Российской Федерации в начале нового тысячелетия // Вестник травматологии и ортопедии. – 2007. – № 2. – С. 59-63.

- Бровкина А.Ф. Болезни орбиты: руководство для врачей. – 2-е изд. – М.: Медицинское информационное агентство, 2008.

- Клиническая нейроофтальмология. Нейрохирургические аспекты / Под ред. проф. Н.К. Серовой. – Тверь: Триада, 2011.

Сборник научных трудов «190 лет. Московская глазная больница», Москва, 2016 г.

Перелом стенки глазницы

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

Рассказывает Роман Карташов,

Травмы черепа могут сопровождаться переломами костей, образующих глазницу – полость, в которой располагается глазное яблоко. Если вы или ваш ребенок получили травму, приведшую к появлению «синяка» под глазом, важно своевременно обратиться к специалисту, который определит, нет ли перелома. Это важно, потому что перелом стенки глазницы может привести к неприятным последствиям, связанным с нарушением функции зрения.

Симптомы перелома стенки глазницы

- появление боли, отека или гематомы в области глаза;

- онемение щеки, десны;

- кровотечение из носа;

- изменение положения глаза, двоение в глазах;

- снижение остроты зрения;

- нарушение конфигурации лица (из-за переломов лицевого скелета при обширных травмах).

Диагностика перелома стенки глазницы

Компьютерная томография (КТ) является золотым стандартом в диагностике переломов глазницы, позволяющим точно воспроизвести вид скелета орбиты и прилежащих структур в нескольких плоскостях. 3D реконструкция дает достоверную информацию о количестве костных отломков орбиты и их положении.

Лечение переломов стенки глазницы

- антибактериальное для предотвращения развития инфекции;

- симптоматическое для купирования боли, отека, подкожных гематом;

- хирургическое для восстановления прежней формы скелета, положения глаза, дренирование внутриглазничных гематом.

Переломы глазницы существенно отличаются как по локализации, так и по степени тяжести. Глобально врачу важно определить, необходима ли операция.

Показания к проведению операции:

- нарушение функции зрения (часто из-за перелома происходит смещение глаза, в результате чего появляется двоение; нарастающая гематома может привести к атрофии зрительного нерва и потере зрения; костные фрагменты могут препятствовать сокращению мышц, что приводит к ограничению движения глаза);

- нарушение структуры лицевого скелета из-за смещения костных отломков, что проявляется изменением черт лица, асимметрией, обезображиванием;

- сдавление подглазничного нерва смещенными костными фрагментами, что привело к онемению щеки, половины носа, губы и десны.

Предпочтительно выполнять операцию сразу после перелома до развития отека. Если отек все же успел появиться, то необходимо подождать 3-5 дней.

Если оставить перелом без лечения, то возможны неблагоприятные последствия в виде посттравматической деформации, нарушения зрения, изменения положения глаза. Лечить их гораздо сложнее, нежели «свежую» травму.

Виды операций при переломе глазницы:

Стенки глазницы представлены очень тонкими костями, и вернуть их в прежнее положение не представляется возможным. Однако в арсенале хирургов есть несколько материалов для протезирования: собственная кость пациента со свода черепа, титановая сеть и различные синтетические протезы.

Если речь идет о переломе края глазницы, то восстановление его формы выполняется при помощи фиксации титановых пластинок винтами, т.к. в этом месте кость достаточно толстая.

Реабилитация после перелома стенки глазницы

После операции выполняется компьютерная томография для контроля результата проведенной операции. Пациент находится под наблюдением челюстно-лицевого хирурга и офтальмолога.

Как правило, при гладком течении послеоперационного периода на 3-4 сутки отек в области операции начинает спадать, а через 7-10 дней могут оставаться только следы гематом.

Реабилитация направлена на восстановление функции зрения. Пациентам рекомендуется выполнять глазодвигательные упражнения, избегать повышения давления в полости носа во время чихания и высмаркивания.

Источник