Отслойка сетчатки глаза

Отслойка (отслоение) сетчатки — очень серьезное состояние, которое требует срочного медицинского вмешательства. Без квалифицированной и своевременно выполненной операции пациент с отслойкой сетчатки рискует остаться плохо видящим на всю оставшуюся жизнь, а иногда и вовсе ослепнуть. На сегодня не существует другого способа вернуть зрение при отслойке сетчатки, кроме срочной операции.

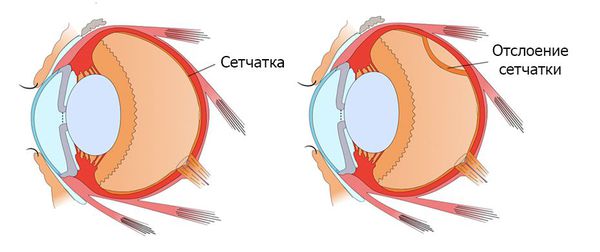

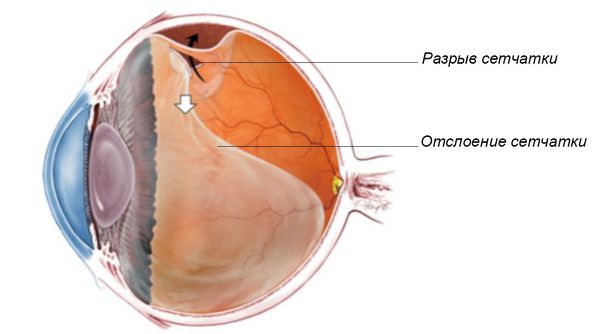

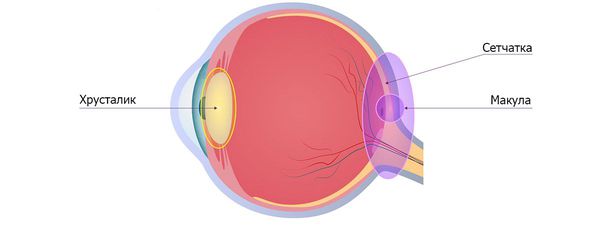

Рис.1 Схематическое изображения процесса отслоения сетчатки от сосудистой оболочки глаза

Никакие мази, капли, примочки, уколы, аппаратное лечение и волшебные заговоры на здоровье будут в этом случае абсолютно бесполезны, более того, — вредны, ведь приведут к потере драгоценного времени, за которое можно было бы помочь больному и вернуть ему возможность видеть.

Отслойка сетчатки почти всегда происходит неожиданно, до ее появления пациент может никогда не жаловаться на зрение. Это вовсе не значит, что у человека все было хорошо, но микросимптомы, которые предшествуют отслоению, не специалисту сложно связать с угрозой для зрения.

Почему возникает и как происходит отслойка сетчатки

Все факторы, которые вызывают отслойку сетчатки:

- дистрофии и разрывы сетчатки (приводят к регматогенной отслойке)

- помутнения и тяжи в стекловидном теле (тракционная отслойка)

- близорукость высокой степени (из-за увеличения глазного яблока и натяжения сетчатой оболочки)

- травмы глаза

- некоторые общие заболевания организма (в первую очередь — сахарный диабет)

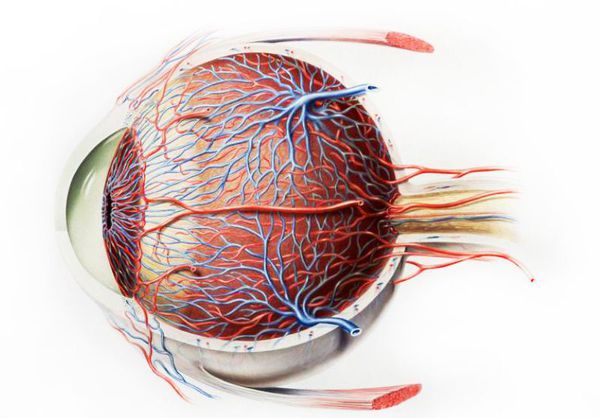

Дистрофии сетчатки сопровождаются истончением ее тканей и появалением в последующем участков разрывов. Возникает так называемая регматогенная отслойка сетчатки (от лат. regma — разрыв). Наиболее опасными типами дистрофии сетчатки считаются «решетчатая» дистрофия и дистрофия по типу «след улитки», менее опасны «инееподобная» дистрофия и дистрофия по типу «булыжной мостовой».

Рис.2 Схема развития регматогенной остслойки сетчатки

При онкологических заболеваниях возможно появление вторичной формы — при этом опухоль растет между сетчатой и сосудистой оболочкой, отслаивая её. Она не рассматривается как самостоятельная патология, так как является осложнением основного заболевания.

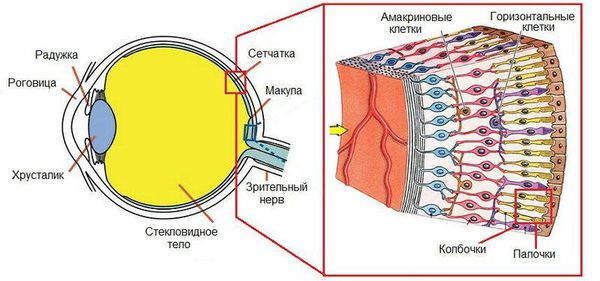

Термин «отслойка» довольно точно описывает происходящие в глазу изменения: слой световоспринимающих клеток, состоящий из колбочек и палочек (врачи называют его нейроэпителием), отделяется от расположенного под ним пигментного эпителия.

Классификация

| Критерий | Формы |

| Давность заболевания | Свежая, несвежая, старая. |

| Вовлеченность макулярной зоны | С захватом макулы и без захвата макулы. |

| По распространенности | Локальная, распространенная, субтотальная и тотальная. |

| По высоте отслоения | Плоская, высокая и пузыревидная. |

Таблица 1. Классификация

Информативная инфографика о заболевании

Видео 1. Обобщенный ролик о причинах, симптомах и лечении

Симптомы и признаки

Глаз как световоспринимающую систему можно условно сравнить с фотокамерой: как и в случае с камерой, у глаза есть «объектив», представленный роговицей и хрусталиком, и «фотопленка» — слой световоспринимающих клеток сетчатки.

Если проводить аналогию с фотоаппаратом, то при разрыве сетчатки на периферии пленки появляется дефект поверхностного слоя, скажем, неглубокая царапина. На первый взгляд, это никак не отразится на восприятии всего «кадра», ведь центр «композиции» не пострадал. Однако вскоре в этот дефект начинает просачиваться ретинальная жидкость, которая, накапливаясь, разъединяет слои сетчатки в этом месте между собой.

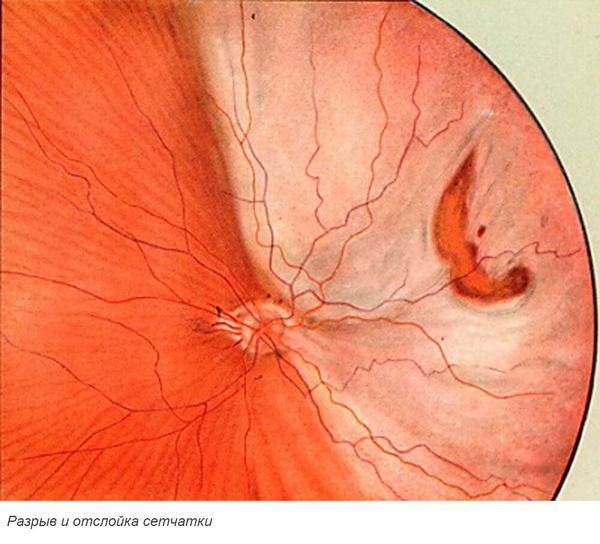

Эти изменения пациент может ощущать как появление серой «занавески» на периферии зрения. Если разрывов сетчатки несколько, или есть большой по протяженности дефект сетчатки, эта «занавеска» может достаточно быстро распространиться на все поле зрения (или на большую его часть).

Рис.3 Зрение в норме (слева) и при отслоении сетчатки (справа)

Если надрыв и просачивание жидкости под сетчатку произошли недавно, пациент может отмечать так называемый симптом «утреннего улучшения», когда сразу после просыпания он видит гораздо лучше, «занавеска» перед глазом почти что исчезает или становится прозрачной, чем накануне вечером. Однако в течение дня зрение снова постепенно ухудшается, и вечером все снова становится плохо.

Скорость ухудшения зрения при отслойке сетчатки прямо зависит от местоположения разрыва на сетчатке. Если дефект изначально располагается в верхних отделах глазного яблока, в вертикальном положении тела жидкость довольно быстро просачивается под сетчатку и раздвигает ее слои, при этом человек стремительно теряет зрение. В том случае, если разрыв изначально располагался в нижних отделах сетчатки, просачивающаяся под сетчатку жидкость накапливается более медленно, и зрение ухудшается не так стремительно. Однако в этом случае в сетчатке успевают развиться достаточно выраженные сращения и рубцы.

Самодиагностика заболевания

Видео 2. Комментарий нашего специалиста — можно ли определить отслоение сетчатки самостоятельно (в домашних условиях)

Диагностика в условиях клиники

Для выявления отслойки сетчатки применяют расширенный офтальмологический осмотр с применением некоторых дополнительных методов исследования.

- В первую очередь — это офтальмоскопия (осмотр глазного дна) с широким зрачком и использованием специальной линзы (Гольдмана), которая увеличивает угол обзора и позволяет увидеть «слепую» зону на приферии.

- Ультразвуковое сканирование (А- и В-режим) помогает увидеть локализацию и размеры отслоения сквозь непрозрачные среды глазного яблока (при помутнении хрусталика или роговицы, гемофтальме).

- Метод оптической когерентной томографии (ОКТ) позволяет получить прижизненный срез через всю толщу сетчатки и найти самые незначительные начальные изменения, которые могут быть не видны невооруженным глазом (особенно это касается центральной зоны — макулы).

- С помощью МРТ и КТ можно создать трехмерное изображение глазного яблока, но данный метод используется редко и больше имеет значение при вторичной отслойке.

Рис.4 Вид отслойки сетчатки при: 1 — офтальмоскопии, 2 — УЗИ глазного яблока, 3 — оптической когерентной томографии (ОКТ, центральная зона)

Лечение отслоения сетчатки

При выявлении отслойки сетчатки больному требуется срочная операция. Во многих странах существует стандарт оказания квалифицированной помощи, который составляет первые 24 часа после установления диагноза. В России такого четко обозначенного периода для выполнения операции нет, и часто в государственных клиниках пациенты ждут операцию годами и попадают к хирургу когда помочь уже нельзя!

Лечение заболевания — только хирургическое. Цель операции — устранение причины отслоения (разрыва или тракции) и возвращение правильного положения сетчатой оболочки — чтобы она прилежала к сосудистой. Для этого применяют большое количество методик, в том числе — комбинированные. Все они отличаются способом выполнения и показаны при заных формах болезни.

Рис.5 Работа витреоретинального хирурга в операционной

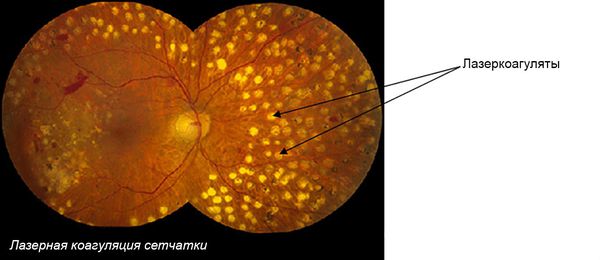

Лазерная коагуляция

При локальном процессе возможно лазерное лечение — коагуляция (без вскрытия глазного яблока). Такая ситуация встречается редко, т.к. пациент попадает к врачу уже с выраженной симптоматикой, когда отслоение получает достаточное распространение.

Эписклеральное пломбирование

При свежих небольших периферических разрывах с отслоением применяют эписклеральное пломбирование сетчатки. Метод предполагает локальное давящее воздействие на склеру в проекции разрыва, при этом нет необходимости входить в полость глаза. Обычно для этого используется небольшая пломба из мягкого силикона, которая подшивается к наружной (белковой) оболочке глазного яблока. Внешнее давление на глаз прижимает сетчатку и прекращает процесс ее отслойки. По мере приращения сетчатки зрение постепенно улучшается, хотя полностью восстанавливается редко.

Каким будет зрение после лечения отслойки сетчатки, — плохо прогнозируемая вещь, она зависит от нескольких факторов: времени, которое прошло с момента отслойки, а также от состояния тканей глазного дна (а оно, в свою очередь, определяется возрастом пациента и имеющимися/перенесенными заболеваниями, например, близорукостью или диабетом).

Рис.6 Схема эписклерального пломбирования

Нет хороших и плохих операций при отслойке сетчатки, выбор метода лечения зависит от особенностей болезни у того или иного пациента и определяется после осмотра витреоретинальным хирургом!

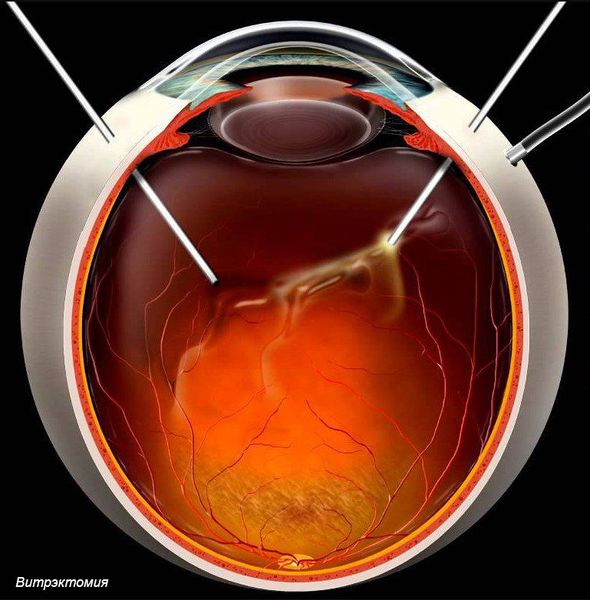

Микроинвазивная витрэктомия

Если пациент не получил своевременной квалифицированной помощи, или эта помощь оказалась неполной/неудачной, на его глазном дне развиваются пролиферативные изменения. Через некоторое время в месте отслоения появляются сращения и тяжи между стекловидным телом, расположенным кпереди от сетчатки, и самой сетчатой оболочкой. Структура стекловидного тела в глазу с отслойкой сетчатки также меняет свою структуру, в нем появляются плавающие помутнения, «червячки» и «мошки». Комплекс изменений получил название пролиферативной витреоретинопатии. В такой ситуации мало просто ликвидировать дефект в сетчатке, да и закрыть его с помощью экстрасклерального пломбирования уже не получится, поэтому пациенту потребуется удаление стекловидного тела — витрэктомия.

Микроинвазивная витрэктомия — самый распространенный и эффективный хирургический метод лечения отслоения сетчатки глаза.

В ходе операции нужно будет разъединить образовавшиеся сращения сетчатки и стекловидного тела, расправить ее и только затем приступать к ликвидации самого разрыва сетчатки. Чтобы добраться до самых отдаленных участков сетчатки и очистить их от сращений хирург должен видеть глаз изнутри. При помутнении биологической линзы глаза — катаракте это сделать невозможно. Врачу часто приходится вначале удалить мутный хрусталик и заменить его на искусственный — интраокулярную линзу (сокращенно — ИОЛ).

Рис.7 Схема микроинвазивной витрэктомии

Для расправления сетчатки после удаления содержимого полости глаза и обеспечения ее полного прилегания к сосудистой оболочке, в полость глаза вводится вещество под названием «тяжелая вода» — прозрачное жидкое перфторорганическое соединение, имеющее большой молекулярный вес. Такая тяжелая субстанция прижимает и расправляет сетчатку, при этом к больному быстро возвращается возможность видеть. Примерно через неделю ПФОС необходимо удалить из полости глаза, потому что более длительное ее нахождение в глазу крайне нежелательно. И только после удаления «тяжелой воды» приступают к устранению разрывов сетчатки.

Чтобы отграничить область разрыва и надежно «приклеить» сетчатку, используется процедура эндолазерной коагуляции. С помощью лазерного луча врач «приваривает» сетчатку к подлежащим тканям. Примерно через неделю в местах воздействия лазера спустя неделю формируются микроскопические рубцы, удерживающие сетчатую оболочку у сосудистой.

Альтернативой «тяжелой воде» является силиконовое масло. Вещество не оказывает практически никакого влияния на ткани глаза, поэтому силиконовое масло может безопасно находиться в полости глаза в течение 2 – 3 месяцев. За этот период сетчатка полностью расправляется и надежно прилегает к сосудистой оболочке, после чего силикон из глаза удаляют.

Видео об операции витрэктомии

Видео 3. Инфографика операции микроинвазивной витрэктомии

Иногда в полость глаза вводится газовая смесь или воздух. Цель подобной манипуляции та же – расправить и прижать сетчатку, пока в ней не сформируются плотные рубцы, и минует опасность повторной отслойки. Газ может находиться в глазу пару месяцев, постепенно растворяясь и покидая полость глазного яблока. Это очень удобно, так как пациенту не нужно проводить операцию в два этапа. Недостатком введения газообразных смесей является довольно длительный «слепой» период, так как с момента введения газа в полость глаза пациент видит минимально, на уровне светоощущения. По мере растворения воздуха зрение возвращается.

Если с момента отслойки сетчатки прошло больше года, шанс восстановить зрение практически стремится к нулю. Но ранее не оперированные или неудачно прооперированные отслойки сетчатки, с момента появления которых прошло до года, и после которых в пораженном глазу сохранилось светоощущение, можно и нужно лечить.

Не теряйте возможность восстановить зрение, обращайтесь в «Центр сетчатки глаза»! Наши специалисты имеют огромный опыт успешного лечения отслойки сетчатки даже в самых сложных случаях.

Цены на лечение отслойки сетчатки в Москве

| Лазерное лечение разрывов сетчатки | от 13 000 рублей |

| Эписклеральное пломбирование сетчатки | от 40 000 рублей |

| Передняя микроинвазивная витрэктомия | от 40 000 рублей |

| Задняя микроинвазивная витрэктомия | от 80 000 рублей |

| Тампонада полости стекловидного тела | от 15 000 рублей |

ВНИМАНИЕ! Точную стоимость лечения можно будет сказать только после очной консультации, когда будет определено состояние глаз пациента и составлен план лечения.

Узнать стоимость основных процедур и операций вы можете в разделе ЦЕНЫ.

Источник

Отслойка сетчатки — симптомы и лечение

Что такое отслойка сетчатки? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Клюшниковой Елены Владимировны, офтальмолога-хирурга со стажем в 25 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Отслойка сетчатки — это офтальмологическое заболевание, при котором сетчатка отделяется от нижележащих оболочек глазного яблока. Без своевременного и правильного лечения патология приводит к слепоте.

Заболевание встречается примерно у 1 из 15000 пациентов. Около 6 % людей в популяции имеют «немые» разрывы сетчатки, которые никак не ощущаются пациентом и не приводят к отслойке [2] [33] .

Сетчатая оболочка глаза — это нервная ткань, выстилающая изнутри глазное яблоко. К функциям сетчатки относятся:

- Восприятие изображения.

- Преобразование его в нервный импульс.

- Передача по проводящим путям головного мозга в затылочную долю, где изображение анализируется. В результате у человека формируется образ увиденного.

Сетчатка получает питание из собственных кровеносных сосудов, а также сосудов хориоидеи (сосудистой оболочки глаза), находящихся под сетчаткой.

Отслойка сетчатки — одно из самых серьёзных заболеваний органов зрения, при котором необходимо срочное хирургическое вмешательство. При патологии от недостатка питательных веществ сразу же страдает слой фоторецепторов и пигментного эпителия, что постепенно приводит к утрате функций сетчатки и тяжёлым расстройствам зрения, а в итоге — к слепоте.

Отслойка сетчатки часто возникает на фоне высокой миопии (близорукости), другая частая причина отслоения сетчатки — операция по замене и удалению хрусталика и травме глаза. Миопией страдают 40-50 % всех пациентов с отслойкой сетчатки, 30-40 % — имеют афакию (отсутствие хрусталика) или артифакию (искусственный хрусталик) и около 10-20 % пациентов имели в анамнезе травму глаза [6] [12] [29] [31] [32] [33] .

У 15 % пациентов с отслойкой сетчатки на одном глазу, она развивается и на другом. У больных с высокой миопией после удаления катаракты риск отслойки сетчатки повышается на 25-30 %. Заболеванием чаще страдают европеоиды и людей еврейской национальности, реже — темнокожие [2] [12] [13] [32] [33] .

Риск возникновения отслойки сетчатки увеличивается с возрастом. У пациентов до 40 лет заболевание возникает редко и, как правило, связано с травмой глаза. Вероятность разрыва сетчатки, приводящая к отслойке, возрастает при занятиях боксом, единоборствами, прыжками и другими травмоопасными видами спорта.

Симптомы отслойки сетчатки

Основные симптомы отслойки сетчатки:

- Световые «вспышки» или «молнии» — как правило, первый симптом при заболевании. Места прочного контакта сетчатки и стекловидного тела натягиваются при движениях глаз, сетчатка раздражается, что приводит к появлению «вспышек». Постепенно там, где сетчатка особенно натягивается, образуется разрыв.

- Внезапное появление непрозрачной̆ «завесы» или «шторки» с какой-либо стороны поля зрения — основной симптом заболевания. Нейроэпителий с палочками и колбочками отслаивается от пигментного эпителия, и зрительное восприятие в месте отслоения сетчатки прекращается. При этом, если отслойка образовалась в верхних отделах, пациент видит непрозрачную «завесу» снизу и наоборот. При небольшой локальной отслойке на периферии пациент может ничего не замечать. Тёмная «завеса» появляется по мере распространения отслойки сетчатки к центру. Пациенты могут отмечать уменьшение симптома утром — это связано с тем, что ночью в покое часть жидкости из-под сетчатки всасывается, и площадь отслойки сетчатки уменьшается.

- Резкое увеличение количества плавающих «точек», «нитей». Возникает в результате разрушения стекловидного тела, но не является обязательным симптомом отслойки сетчатки и может быть связано с возрастными изменениями глаза.

- Искажение и уменьшение предметов. Эти симптомы могут встречаться и при других глазных заболеваниях — возрастной макулодистрофии (нарушение питания центральной зоны сетчатки), эпиретинальном фиброзе (образование плёнки на сетчатке) и макулярном отёке (отёке макулы — центральной зоны сетчатки). Поэтому пациентов с подобными жалобами следует тщательно обследовать [2][6][12][14][19] .

Как видит человек с отслоением сетчатки:

Все описанные симптомы относятся к регматогенной отслойке — патологии, причиной которой является разрыв сетчатки. При экссудативной отслойке (без разрыва, вызванной воспалительной жидкостью из сосудов) до тех пор пока отслойка сетчатки не затронет центральную область, симптомов может не быть. Тракционная отслойка сетчатка (возникшая при сращениях сетчатки и стекловидного тела), как и экссудативная, развивается медленно, порой годами и незаметно для пациента. Первые симптомы появляются только при значительной площади отслойки [4] [22] .

Патогенез отслойки сетчатки

Полость глазного яблока от хрусталика до сетчатки заполнена стекловидным телом (витреумом) — гелеобразным веществом, которое поддерживает объём и тонус глазного яблока. Оно на 99 % состоит из воды, белков и гиалуроновой кислоты. В стекловидном теле выделяют переднюю и заднюю гиалоидную мембраны и витреальные тракты, по которым осуществляется транспорт веществ. Стекловидное тело в норме имеет плотный контакт с сетчаткой у своего основания, со стороны задней капсулы хрусталика, по краю диска зрительного нерва, вокруг центральной зоны сетчатки и периферических сосудов сетчатки [3] [23] [31] .

После 40 лет начинается старение стекловидного тела: распад гиалуроновой кислоты, разжижение, а затем сжатие. Обычно это сопровождается отслойкой задней гиалоидной мембраны от сетчатки. Как правило, это наблюдается у людей старше 65 лет, однако лишь в 12 % случаев осложняется появлением разрыва на сетчатке [6] [26] [31] [33] .

Витреоретинальные тракции (силы, тянущие сетчатку со стороны стекловидного тела) могут быть динамическими и статическими:

• динамические — возникают при движении глаз и тянут сетчатку в направлении стекловидного тела, приводя к формированию разрывов и отслойке сетчатки;

• статические — не зависят от движения глаз, развиваются медленно и участвуют в формировании тракционной отслойки сетчатки — тяжёлого поражения, например при сахарном диабете.

В зонах патологического сращения сетчатки и стекловидного тела сетчатка натягивается и в результате рвётся — жидкость, содержащаяся в стекловидном теле, попадает под сетчатку и она отслаивается.

Классификация и стадии развития отслойки сетчатки

По механизму возникновения отслойки сетчатки можно разделить на три группы: регматогенные, тракционные, экссудативные.

1. Регматогенная отслойка сетчатки — это наиболее часто встречающийся вид отслоек сетчатки. К регматогенным (греч. регма — разрыв) относят отслойки, причиной которых является разрыв сетчатки.

Вероятность разрыва резко увеличивается при близорукости средней и высокой степени, дистрофии сетчатки, при экстракции катаракты (операция по замене помутневшего хрусталика линзой), особенно осложнённой разрывом задней капсулы хрусталика, выпадением стекловидного тела и передней витрэктомией (удаление стекловидного тела или его части) [31] .

По данным исследователей, в США заболеваемость регматогенной отслойкой сетчатки составляет 12 случаев на 100 000 человек ежегодно. В странах Скандинавии — 7-10, в Японии — 10,4, в Сингапуре — 11,6, в Китае — 8 случаев на то же количество ежегодно. Реже это заболевание встречается в индийской популяции и составляет 3,9 случая на 100 000 человек. [2] [12] [13] [32] [33] .

В России, по данным разных авторов, частота регматогенной отслойки сетчатки в популяции варьирует от 0,89 до 2,4 случаев в год на 10 000 населения. Также отмечается ежегодный рост заболеваемости, связанный с увеличением числа травм глаз и увеличением доли людей с близорукостью [2] [12] [14] [33] . Заболевание чаще встречается у пациентов старше 40 лет, хотя в последнее время возросло число случаев и среди людей более молодого возраста. Заболеванию более подвержены мужчины, так как они чаще подвергаются травмам [9] .

К факторам риска регматогенной отслойки сетчатки относятся:

• деструкция, разжижение и сокращение стекловидного тела, приводящее к разрыву сетчатки;

• регматогенные дистрофии сетчатки при миопии средней и высокой степени;

• афакия и артифакия;

• наследственные синдромные заболевания (синдром Стиклера, Марфана, Элерса-Данлоса, гомоцистинурия);

• наличие в анамнезе регматогенной отслойки сетчатки на другом глазу;

• заболевания заднего отрезка глаза воспалительного и инфекционного характера (синдром острого некроза сетчатки, цитомегаловирусный ретинит у больных ВИЧ, глазной токсоплазмоз и парспланит).

2. Тракционная отслойка сетчатки — в данном случае разрыва сетчатки нет, а её отслойку вызывают сращения между сетчаткой и стекловидным телом, которые тянут сетчатку. Тракционные отслойки возникают, как правило, вторично на фоне запущенного сахарного диабета [25] [22] , при тромбозе центральной вены сетчатки, при ретинопатии недоношенных [15] , после проникающего ранения глаза, при серповидноклеточной анемии.

Все эти заболевания сопровождаются прогрессирующей ишемией (нарушением кровотока) сетчатки. В ответ на ишемию на поверхности сетчатки появляются новообразованные сосуды. Они являются очень ломкими и вызывают повторные кровоизлияния. Вблизи таких сосудов формируется плотная спайка сетчатки и стекловидного тела. С течением времени стекловидное тело начинает тянуть сетчатку и в результате отслаивает её от подлежащего пигментного эпителия.

Тракционная отслойка сетчатки считается второй по частоте возникновения после регматогенной. Развитие патологии напрямую зависит от тяжести вызвавшего её заболевания. Так, причина 5-10 % всех тракционных отслоек сетчатки — некомпенсированный сахарный диабет.

В тяжёлой стадии тракционная отслойка может осложняться разрывом и присоединением регматогенной формы заболевания. Такую отслойку называют тракционно-регматогенной.

Особо выделяется тракционная отслойка сетчатки у недоношенных детей. Развитие экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в последние годы привело к большому количеству многоплодных беременностей и рождению детей с малой массой тела. Их выхаживание играет решающую роль для развития и предотвращения ретинопатии недоношенных. Подача кислорода в кювез с ребёнком стимулирует быстрое развитие новообразованных сосудов сетчатки, пока собственные сосуды ещё не успели сформироваться. Это приводит к стремительному нарушению кровотока и отслойке сетчатки. Родители или медицинский персонал не сразу замечают, что фиксация взора у младенца ухудшилась или отсутствует, а счёт идёт на часы. Риску развития ретинопатии недоношенных подвержены дети, родившихся до 32 недели беременности с весом 1500 г и менее [15] .

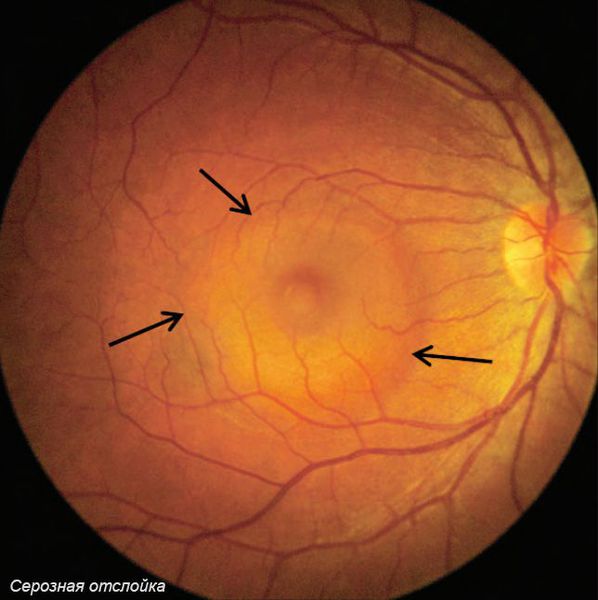

2. Экссудативная или серозная отслойка — происходит без разрыва сетчатки и вызвана экссудативной (воспалительной) жидкостью из сосудов хориоидеи. Главную роль в патогенезе экссудативной отслойки сетчатки играет проницаемость сосудистой стенки сетчатки, которая резко повышается при возникновении воспалительного или другого патологического процесса. Кроме этого, наблюдается повреждение пигментного эпителия. В результате жидкость из хориоидеи и повреждённых сосудов сетчатки поступает и скапливается под ней.

Частота возникновения экссудативной отслойки, расовая, половая и возрастная заболеваемость зависят от причины воспаления. Например, увеит Фогта- Коянаги-Харада встречается чаще у азиатских народов и в Южной Америке, чем у европеоидов. Меланоме сосудистой оболочки и «влажной» форме больше подвержены европеоиды с серо-голубой радужкой. Ретинит Коатса, центральная серозная хориоретинопатия чаще встречаются у мужчин, чем у женщин.

Экссудативную отслойку сетчатки вызывают: болезнь Коатса, увеит Фогта-Коянаги-Харада, орбитальный псевдотумор, лимфоматоидный гранулематоз, склерит, симпатическая офтальмия, коллагеновые сосудистые болезни, гранулематоз Вегенера, саркоидоз, язвенный колит и болезнь Крона, сифилис, токсоплазмоз, цитомегаловирусный ретинит, лихорадка Денге, туберкулёз, болезнь Лайма, болезнь «кошачьих царапин», нанофтальм, колобомы зрительного нерва, семейная экссудативная витреоретинопатия, меланома хориоидеи, метастазы в хориоидею, ангиоматозы сетчатки, ретинобластома, первичная внутриглазная лимфома, эклампсия и преэклампсия, коллагеновые сосудистые и ревматоидные заболевания, ДВС-синдром и другие заболевания. Также заболеванием могут страдать пациенты на гемодиализе.

Осложнения отслойки сетчатки

Основное осложнение отслойки сетчатки — это полная потеря зрения на том глазу, где возникла патология.

Нередко нелеченая отслойка сетчатки осложняется вторичными офтальмологическими заболеваниями. Часто возникают хронический увеит (воспалительный процесс в переднем и заднем отрезках глаза), неоваскулярная болящая глаукома, вторичная катаракта, расходящееся косоглазие. Все происходящие процессы в глазу, к сожалению, необратимы.

Жидкость из стекловидного тела свободно попадает под сетчатку, где она быстро всасывается пигментным эпителием и сосудами хориоидеи, поэтому со временем развивается устойчивая гипотония глазного яблока с постепенным уменьшением его в размере и сморщиванием. Глазное яблоко становится маленьким и эстетически некрасивым. По этой причине пациенты с такой формой заболевания вынуждены носить косметический протез или удалять глазное яблоко с последующим косметическим протезированием.

Диагностика отслойки сетчатки

Ранняя диагностика заболевания крайне важна для сохранения зрения. При сборе анамнеза врач выясняет наличие хронического воспаления в глазу и в организме в целом, некомпенсированный сахарный диабет, травмы, тромбоз центральной вены сетчатки и другие заболевания. Особо тщательно обследуются недоношенные дети, родившиеся до 32 недели гестации с весом менее 1500 грамм. Даже при малейшем подозрении на отслойку сетчатки офтальмолог должен полностью обследовать больного. Стандартно врач проводит следующие процедуры:

- Определяет остроту зрения с коррекцией и без.

- Оценивает поля зрения.

- Измеряет внутриглазное давление (косвенный критерий отслойки сетчатки — снижение внутриглазного давления примерно на 5 мм рт. ст. ниже нормы).

- Расширяет зрачок специальными каплями — мидриатиками.

- Осматривает на щелевой лампе (биомикроскопия переднего отрезка глаза).

- Проводит офтальмоскопию глазного дна с максимально широким зрачком с помощью высокодиоптрийной асферической линзы, контактной трёхзеркальной линзы Гольдмана или налобного офтальмоскопа.

К другим методам для оценки состояния сетчатки относят: ультразвуковое сканирование глазного яблока (УЗИ) и оптическую когерентную томографию (ОКТ). УЗИ глазного яблока играет основную роль в диагностике тракционной отслойки сетчатки. В диагностике экссудативной отслойки сетчатки важное значение имеет офтальмоскопия глазного дна с мидриазом, УЗИ глазного яблока, оптическая когерентная томография сетчатки и тщательный сбор анамнеза с целью выявления хронического воспаления в глазу и в организме в целом.

Ре же по показаниям выполняется флюоресцентная ангиография (ФАГ) — исследование дна и переднего сегмента глаза при помощи фото- или видеосъёмки, помогающее определить качество кровоснабжения сетчатки; электроретинография (ЭФИ) — регистрации биоэлектрических импульсов в ответ на световое раздражение с помощью осциллографа [2] [12] [14] [19] .

ФАГ применяется при подозрении на экссудативную отслойку сетчатки, ЭФИ — для оценки «жизнеспособности» сетчатки в целом.

При необходимости привлекаются врачи-инфекционисты, ревматологи или другие специалисты, для определения инфекционного агента выполняется лабораторная диагностика, ИФА, ПЦР [11] .

Лечение отслойки сетчатки

Отслойка сетчатки до XX века была неизлечимым заболеванием. Первые успехи были достигнуты только в 20-30 гг. Затем, в 1951 году бельгийским офтальмологом Чарльзом Скепенсом была предложена революционная и самая действенная на тот момент методика лечения отслойки сетчатки — склеральное пломбирование. Во время операции на склере точно отмечали место, которое соответствовало разрыву сетчатки изнутри. В этом месте в склеру вдавливалась и фиксировалась швами пористая силиконовая пломба, которая за счёт вдавления блокировала поступление жидкости под сетчатку, и разрыв закрывался. Пломбы могли быть одиночными, множественными или круговыми. Метод склерального дренажного и бездренажного пломбирования успешно применяли офтальмологи по всему миру более 20 лет и нередко применяют и сейчас [20] [21] [30] .

В 70-хх годах начался новый период в лечении отслойки сетчатки – эра витрэктомии. Метод заключался в удалении стекловидного тела, расправлении сетчатки, прижигании места разрыва лазером и тампонировании сетчатки различными веществами: воздухом, газовоздушными смесями, силиконовым маслом, соединениями фтора и углерода. В настоящее время данная техника получила широкое распространение и является основным хирургическим методом отслойки сетчатки [4] [5] [6] [7] .

В современной практике, как правило, применяется не один метод хирургического лечения отслойки сетчатки, а несколько, в зависимости от вида заболевания, давности возникновения и сопутствующих глазных заболеваний:

- Витрэктомия — основной метод лечения отслойки сетчатки. Но имеет недостатки — после витрэктомии в течение 1-12 месяцев почти неизбежно развивается катаракта. Поэтому операцию делают только по строгим показаниям, соотнося положительный результат и риски.

- Склеральное пломбирование – метод, который чаще применяется у молодых пациентов со «свежей» отслойкой сетчатки и единичным разрывом. Недостатком склерального пломбирования является астигматизм и усиление близорукости при круговом пломбировании.

Оба эти метода, как правило, дополняются:

- Лазерной коагуляцией сетчатки — в результате воздействия лазера происходит коагуляция (частичное разрушение) белков сетчатки. Это вызывает “запаивание” проблемного участка и останавливает развитие заболевания, а в некоторых случаях приводит к его излечению.

- Криокоагуляцией — установке зонда для холодного ожога тканей .

- Тампонадой стекловидной камеры воздухом, газовоздушными смесями, силиконовым маслом для создания прочной спайки сетчатки и подлежащего пигментного эпителия и надёжного удержания сетчатки на своём анатомическом месте [8][13][16] .

Лечение регматогенных отслоек сетчатки

Консервативного лечения регматогенных отслоек сетчатки не существует. Основным методом является операция витрэктомия — максимально щадящее для сетчатки и окружающих тканей склеральное пломбирование с закрытием всех разрывов сетчатки. Перечисленные методы могут применяться как отдельно, так и в сочетании, начиная от самого простого метода к сложному [7] [14] [19] [27] .

За последние годы витреоретинальная хирургия отслоек сетчатки достигла высоких результатов. При своевременно проведённом лечении у 90-95 % пациентов сетчатка полностью прилегает. Половина из всех прооперированных пациентов имеют остроту зрения 0,4 и выше. Сохранность зрительных функций напрямую зависит сроков возникновения отслойки сетчатки и от того, распространилась ли она на центральную область или нет. Нежные фоторецепторы центральной зоны быстро гибнут под отслоенной сетчаткой, что ведёт к необратимому снижению зрения [12] [19] [28] [31] [33] .

Важно отметить, что связь нейроэпителия сетчатки с пигментным эпителием даже после полного анатомического прилегания сетчатки достаточно слабая. Поэтому, особенно в первый год после операции, существует высокий риск (у 9-25 % пациентов) повторного отслоения сетчатки, и операция может потребоваться снова. Иногда пациент переносит несколько операций, что приводит к значительному снижению зрения, сужению поля зрения [12] [14] [21] .

Даже если операция прошла успешно, и сетчатка прилегла на своё место, около 10 % прооперированных пациентов имеют низкую остроту зрения из-за макулярного отёка или эпиретинального фиброза — на сетчатке формируются складки по типу «мятого целлофана». В результате этого пациент видит предметы нечётко и искажённо, как правило, в уменьшенном виде. Такие ситуации требуют повторного оперативного вмешательства и приёма дополнительных лекарств [13] [20] [25] [26] [27] [28] [29] .

Лечение тракционных отслоек сетчатки

Тракционные отслойки сетчатки, не затрагивающие центральную область, длительно наблюдают, но при малейшем подозрении на усугубление патологии оперируют методом витрэктомии. При этом удаляются все тракции, тянущие сетчатку, что приводит к её прилеганию. Витрэктомия может сочетаться с круговым эписклеральным пломбированием и лазерной коагуляцией.

Как правило, пациенты с тракционной отслойкой сетчатки больны сахарным диабетом. За одну неделю до витрэктомии пациентам с сахарным диабетом в стекловидную полость вводятся препараты для уменьшения риска кровотечения из новообразованных сосудов сетчатки во время операции (луцентис, эйлеа) [26] [28] . Также на развитие витреоретинопатии оказывает влияние степень компенсации сахарного диабета. При некомпенсированном сахарном диабете прогноз значительно хуже.

Трудной задачей является лечение тракционной отслойки сетчатки при ретинопатии недоношенных. Как правило, ребёнок не сразу попадает в офтальмогический стационар, а тракционная отслойка сетчатки развивается в первые недели после рождения. На начальных стадиях заболевание не требует оперативного лечения, достаточно коагуляции сетчатки в зонах с нарушенным кровотоком и тщательное наблюдение офтальмологом один раз в неделю. На тяжёлых стадиях, когда появляется частичная отслойка сетчатки, потребуется оперативное лечение. В этой стадии может быть выполнено экстрасклеральное круговое пломбирование или витрэктомия. При развитии почти полной или полной отслойки сетчатки выполняется только витрэктомия одновременно с удалением хрусталика.

Нередки случаи, когда недоношенный ребёнок поступает в офтальмологический стационар с последней степенью ретинопатии недоношенных. К сожалению, в таком случае получить удовлетворительные результаты для зрения практически невозможно [10] [15] .

Лечение экссудативной отслойки сетчатки

При лечении экссудативной отслойки сетчатки проводят медикаментозную терапию заболевания, которое вызвало воспаление. Как правило, это увеиты различной этиологии, ревматоидные воспалительные заболевания, инфекционные заболевания, туберкулёз и СПИД. Например, при воспалительных экссудативных отслойках, вызванных ревматоидными болезнями, активно применяются значительные дозы глюкокортикостероидов. При инфекционных болезнях лечение отслоения сетчатки проводят с помощью антибактериальных средств [11] .

Экссудативную отслойку сетчатки может вызвать злокачественное образование сетчатки: ретинобластома у детей и меланома хориоидеи у взрослых. В данном случае принимается решение о том сохранять глаз, как орган или нет. Органсохранное лечение проводят с помощью брахитерапии (лучевая терапия), термотерапии, гамма-ножа (установка для радиохирургии), витрэктомии с эндорезекцией опухоли (микроинвазивного удаления) и другими методами.

Реабилитационные мероприятия

Реабилитационный период после оперативного лечения отслойки сетчатки не такой быстрый, как после оперативного лечения катаракты. После операции пациенту следует закапывать глазные капли 1-1,5 месяца. В этот период запрещены тяжёлые физические нагрузки, занятия спортом, посещение бани, бассейна, сауны. В зависимости от того чем тампонирована витреальная полость — воздухом, газом или силиконовым маслом, пациент находится первые дни после операции в вынужденном положении лицом вниз или вверх для полного прилегания сетчатки. В период реабилитации обязательно посещать своего врача-офтальмолога. На осмотрах врач контролирует процесс прилегания и восстановления сетчатки после оперативного лечения.

Гимнастика для глаз

Гимнастика для глаз бесполезна для профилактики отслойки сетчатки. В некоторых случаях она может быть даже вредна, так как способствует движениям стекловидного тела в витреальной полости и провоцирует тракции и разрывы сетчатки.

Эффективно ли лечение народными средствами

Отслойка сетчатки — одно из самых серьёзных заболеваний органов зрения, при котором необходимо срочное хирургическое вмешательство, применение народных средств недопустимо. Без своевременного и правильного лечения патология приводит к слепоте.

Прогноз. Профилактика

Ранняя диагностика, выявление причины заболевания и своевременное оперативное лечение помогут предотвратить тяжёлые последствия отслойки сетчатки. Отсутствие или неправильное лечение, а также попытка победить болезнь самостоятельно, ведут к неблагоприятному исходу.

Прогноз для зрения при любой отслойке сетчатки зависит от того, вовлечена ли в процесс макула — центральная зона сетчатки. Если вовлечена, то прогноз на восстановление зрения значительно ухудшается.

Прогноз при регматогенной отслойке сетчатки зависит от длительности развития заболевания. Если отслойка сетчатки с разрывом выявлена в ранние сроки и оперативное вмешательство проведено своевременно, зрение возвращается за 2-3 месяца (для пожилых людей данный срок может быть больше). Наиболее благоприятно, если отслоение макулы не успело произойти. В ином случае невозможно с точностью предсказать степень улучшения зрения после оперативного лечения, так как она зависит от большого количества факторов. При «старой» регматогенной отслойке сетчатки, как правило, используется многоэтапная хирургия с применением нескольких методов хирургического лечения. Пациента предупреждают о возможных повторных операциях, высоком риске рецидива отслойки сетчатки, о низкой остроте зрения после хирургического лечения и невозможности возвращения изначального зрения [12] [14] [21] [25] [29] [31] [33] .

Решающее значение на прогноз после операции оказывают следующие факторы:

- Исходная острота зрения.

- Сопутствующие заболевания сетчатки и зрительного нерва ухудшают прогноз для зрения.

- Время существования отслойки сетчатки имеет значение при верхних разрывах, так как в этих случаях отслойка сетчатки быстро распространяется на макулярную зону и прогноз послеоперационного зрения резко ухудшается. Отслойки с нижними разрывами могут существовать достаточно долго, годами, не затрагивая макулярную область. Прогноз для зрения при таких отслойках лучше.

Но даже после оперативного лечения и анатомического прилегания сетчатки, может остаться значительное снижение зрения, изменение контрастности, искажение и искривление предметов, выпадение некоторых участков из поля зрения.

Cостояние больных и прогноз для зрения даже при своевременном обращении к офтальмологу значительно улучшается, если пациент следует всем рекомендациям врачей и тщательно выполняет назначения. Крайне важно после оперативного лечения регулярно посещать врача для осмотра сетчатки. Процесс реабилитации после операции может быть достаточно длительным.

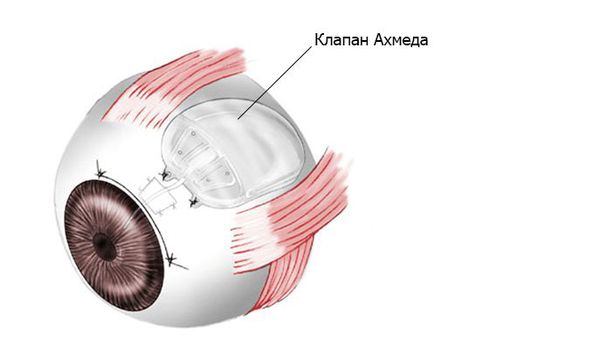

Прогноз при тракционной отслойке сетчатки зависит от заболевания, вызвавшего патологию. Если это сахарный диабет, то от степени компенсации, возраста пациента и от своевременно выполненной лазерной коагуляции сетчатки. Если анатомически сетчатку удаётся приложить, то зачастую острота зрения у пациентов низкая — только половина оперированных больных с диабетической ретинопатией имеют остроту зрения 0,2-0,3. Несмотря на проведённое лечение, часто развивается вторичная глаукома, которая требует срочного хирургического лечения (установки клапана Ахмеда), катаракта и другие патологии [4] [5] [8] [18] [22] [26] [28] .

При ретинопатии недоношенных на тяжёлых стадиях прогноз для зрения неудовлетворительный. Нежная сетчатка ребёнка быстро гибнет и перестаёт функционировать даже при анатомически хорошем результате. В лучшем случае острота зрения может составить 0,02 или чуть выше. Многие дети получают инвалидность из-за потери зрения и светочувствительности на обоих глазах [10] [15] .

Прогноз при экссудативной отслойке сетчатки обусловлен причиной патологии. При ретините Коатса прогноз хороший, страдает, как правило, один глаз, зрение долгое время стабильно, но со временем возникает вторичный макулярный отёк и эпиретинальный фиброз. При ревматоидных заболеваниях прогноз зависит от терапевтического (ревматоидного) лечения, которое заключается в приёме глюкокортикостероидов, цитостатиков и моноклональных антител [11] .

Профилактика отслойки сетчатки

Люди, которые входят в группу риска, обязательно должны проходить осмотры у офтальмолога. Это поможет вовремя обнаружить проблему. Факторы риска для отслойки сетчатки:

- близорукость средней и высокой степени с регметогенной дистрофией сетчатки;

- сахарный диабет;

- травмы глаза или головы в анамнезе.

При своевременно выявленной патологии сетчатки врач назначает профилактическую лазерную коагуляцию сетчатки в зоне «немых» разрывов, предразрывов и дистрофии. При диабетической ретинопатии выполняется панретинальная коагуляция сетчатки по всей её поверхности, за исключением центральной области, что позволяет избежать развития пролиферативной диабетической ретинопатии и тракционной отслойки сетчатки в будущем.

Также в группу риска входят беременные женщины с миопией — в некоторых случаях после родов может возникнуть отслойка сетчатки. Им при необходимости назначается профилактическая лазерная коагуляция сетчатки.

Люди с высоким риском развития отслойки сетчатки должны придерживаться основных правил:

- соблюдать правильный режим сна и бодрствования;

- не поднимать тяжести;

- не допускать физического перенапряжения, травм головы и глаз;

- не заниматься травмоопасными видами спорта [2][31][32][33] .

Особое внимание заслуживает профилактика отслойки сетчатки у недоношенных детей с малым весом. Риск развития ретинопатии недоношенных возрастает при асфиксии в родах. К предупреждающим мерам относятся:

- тщательное планирование беременности;

- полное обследование беременных женщин;

- грамотное ведение беременности (особенной многоплодной) и родов;

- обязательный осмотр ребёнка в первый месяц офтальмологом;

- при необходимости выхаживания, его проводят с привлечением неонатолога и офтальмолога.

Источник