Оценка своего здоровья студентами

Здоровье молодежи играет решающую роль для развития общества в целом и для здоровья будущих поколений. В большой степени это зависит от собственных действий молодежи и выбора ими своего поведения. В связи с этим вопросам формирования здоровья учащейся молодежи посвящено значительное число публикаций 3.

Одним из наиболее значимых показателей отношения каждого человека к здоровью является самооценка своего физического и психического состояния. Субъективная оценка здоровья может рассматриваться как один из показателей здоровья населения, как состояние полного физического, душевного и социального благополучия.

Здоровье подрастающего поколения в любом обществе является важнейшей проблемой, так как оно определяет генофонд нации, будущее государства. Проблема формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья населения, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни — одна из приоритетных задач политики Российской Федерации на период до 2025 года.

По мнению ряда авторов 4, самооценка как структурный компонент отношения к здоровью, как оценка и осознание личностью своих физических и духовных сил непосредственно взаимосвязана с целостной самооценкой человеком самого себя, своих возможностей и качеств, осознанием жизненной перспективы и места среди других людей, что собственно и обусловливает ее регулятивную функцию.

Целью исследования явилось изучение самооценки студентами медицинского университета своего состояния здоровья.

Материал и методы исследования

Настоящее исследование проводилось в Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) в 2017 гг. Объектом исследования явились студенты ДГМУ — всего 375 человек. Для проведения исследования была разработана «Анкета изучения отношения студента к своему здоровью».

При разработке анкеты были соблюдены организационные и этические требования, принятые в социологических и социально-гигиенических исследованиях. В соответствии с целью и задачами в исследовании использовались следующие методы: статистический и социологический. Статистическую обработку проводили при помощи программ Statistica 6,0, MS Excel 2003.

Результаты проведенного нами исследования показали, что на здоровье студентов влияет совокупность факторов: условия и образ жизни, отношение личности к себе, своему здоровью, окружающей социальной среде и др.

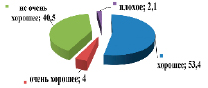

При проведении статистического исследования выявлено (рис. 1), что более половины респондентов (53,4%) оценили свое здоровье как «хорошее», лишь 4% — как «очень хорошее». Такая оценка обосновывалась либо практическим отсутствием заболеваний (16,2%), либо их относительной редкостью и легким протеканием (69,7%). Считают здоровье «не очень хорошим» 40,5%, что связано в основном с частыми простудными заболеваниями (16,3%) и наличием хронической патологии с редкими обострениями (32,4%). На «плохое» состояние здоровья указали 2,1% опрошенных, по их мнению, это обусловлено наличием хронических заболеваний (25%) или с редкими и частыми обострениями, и в 6,3% случаях — с частыми простудными заболеваниям.

Рис. 1. Оценка состояния своего здоровья студентами

На вопрос анкеты «Имеются ли у Вас хронические заболевания?» только 26,9% респондентов ответили «преимущественно не болел». Частые простудные заболевания отметили 16,2%, наличие хронической патологии – 38,2%, сочетание частых простудных и хронических заболеваний –18,8%. Эти данные свидетельствуют о достоверном росте в процессе обучения частоты заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нервно-психических и гинекологических.

Немаловажный интерес представляет оценка студентами медицинской активности: 37,1% участников опроса обращаются за медицинской помощью только при тяжелом заболевании, а 7,6% не обращаются вообще. В первые сутки заболевания обращается только каждый десятый опрошенный. Более половины (56,1%) предпочитают обращаться при ухудшении состояния и 18,7% — через несколько дней от начала заболевания. Полностью выполняют врачебные рекомендации только 28,7% опрошенных.

Студенты университета отмечаются у себя болезни органов дыхания (17,9%±2,3), аллергические заболевания (23,9%±2,7) и «другие» (15,4%±1,2). Исследование зависимости между субъективными оценками состояния здоровья и полом показало, что при одинаковом проценте оценивающих свое здоровье как «плохое» (2,1% юношей и 2% девушек), юноши в целом дают более оптимистичные оценки: «очень хорошим» и «хорошим» назвали его соответственно 8,6%±2,3 и 61,4%±4,1 (в сравнении с 3%±0,6 и 51,9%±1,8 у девушек, р 0,05) – в значительной степени, и 40,1% (р>0,05) — в незначительной степени.

Многие студенты в недостаточной степени заботятся о своем здоровье. При проведении опроса выяснилось, что 68,9% среди опрошенных студентов ссылаются на недостаток времени заботиться о своём здоровье, 21,8% — чувствуют себя здоровыми, а 9,3% признались, что не знают, как нужно заботиться о своем здоровье.

Несмотря на профиль учебного заведения, уровень информированности большинства будущих медицинских работников по вопросам, касающимся здоровья и профилактики основных заболеваний недостаточный.

К сожалению, неизменное снижение качества жизни, постоянная психо-эмоциональная нагрузка, неопределенность и неуверенность в своем будущем требуют от молодежи мобилизации сил, умение адаптироваться к новым условиям проживания и обучения. На долю студенческой молодежи на сегодня выпадает огромное количество сложностей, требующих от них умение формировать межличностные отношения вне семьи. Они подвержены высокой умственной и физической нагрузке. При поступлении в вуз студент оказывается в новых социальных и психофизиологических условиях, а часто и в новой климатогеографической среде. При этом неизбежно включаются сложные механизмы адаптации организма к комплексу новых факторов, и возникший при этом многоуровневый процесс определяет здоровье и успешность обучения.

- несмотря на то, что более половины респондентов (57,4%) оценили свое здоровье как «хорошее» и «очень хорошее», только 26,9% отметили отсутствие хронических или частых простудных заболеваний;

- студенты медицинского университета, отмечают частые простудные заболевания и реже хронические болезни органов дыхания и аллергические заболевания;

- юноши в целом дают более оптимистичные оценки своему здоровью;

- процент студентов, оценивших здоровье позитивно, достоверно выше;

- установлена взаимосвязь самооценки здоровья с материальным положением семьи;

- каждый третий респондент субъективно ощущает ухудшение своего здоровья, что чаще отмечается, чем среди юношей и соответственно среди студентов старших курсов.

Источник

Оценка своего здоровья студентами

Сохранение здоровья студенческой молодежи является одной из приоритетных задач любого учебного заведения. Молодые специалисты после окончания вуза не только служат базой и резервом для работы в социуме, но и являются составной частью интеллектуального потенциала страны [3, 9]. Несмотря на важность проблемы сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности студенческой молодежи и значительное количество проводимых исследований, многие вопросы остаются нерешенными и требуют детальной оценки состояния здоровья, расширения пропаганды здорового образа жизни, усиления борьбы с вредными привычками, улучшения оздоровительной и спортивной работы [1, 4, 8].

Цель работы – оценить здоровье студентов младших и старших курсов обучения.

Материалы и методы исследования

Данное исследование проведено на базе Института биологии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в рамках программы «Университет здорового образа жизни». Всего обследовано 250 студентов, средний возраст которых составил 19,88 ± 1,44 года. Обучение по специальности «Биология» имеет гуманитарно-социальную направленность, среди студентов было 188 (75 %) девушек и 62 (25 %) юноши. Изучили медицинские карты студентов. Методом прямого опроса выясняли субъективную самооценку образа жизни студентов. По данным антропометрии рассчитали индекс массы тела, величину основного обмена и суточную потребность в калориях. Статистическую обработку материала проводили с использованием пакета статистических прикладных программ Statistica (SPSS Inc., ver. 11,5) с применением общего вариационного и корреляционного анализа. Показатели представлены в виде М ± SD, где М – среднее значение, SD – стандартное (среднеквадратичное) отклонение. Уровень значимости считали достоверным при р Примечания: М – среднее значение, SD – средне-квадратичное отклонение, n – количество студентов, *** – достоверность различий в зависимости от пола р ИМТ 25, кг/м2

Источник

Оценка своего здоровья студентами

При поступлении в высшее учебное заведение у бывшего школьника происходит сложный процесс адаптации организма к новому образу жизни и к новой учебной нагрузке. Ведущим признаком индивидуального здоровья считается хорошая способность адаптации к меняющимся условиям. Состояние здоровья студентов представляет собой динамический процесс, который постоянно меняется под воздействием внешних и внутренних факторов. Совместное влияние данных факторов может приводить к ухудшению здоровья у студентов. Постоянное функциональное перенапряжение резко нарушает баланс между адренергическими и холинергическими системами, приводя к их истощению. Именно эта дезорганизация нервной, иммунной и эндокринной систем является одной из ведущих причин развития срыв адаптационных возможностей у студентов и может привести к развитию различных заболеваний. Единая нейро-иммунно-эндокринная система работает в тесном взаимодействии, и изменение в одной из них неизбежно приводит к реакции всей системы в целом [1, 5,7,8]. Критериями оценки здоровья студентов является заболеваемость. Наиболее объективную характеристику заболеваемости показывает ее структураи распространённость. Так стоит отметить, что в процессе обучения у 50 — 70% юношей и девушек выявляются хронические заболевания. В структуре общей заболеваемости студенческой молодежи первое место занимают болезни органов дыхания (43,4%), второе — болезни органов пищеварения (16,4 %), третье – болезни органов нервной системы (11,7%) [3, 7]. В связи с тем, что в последнее время отмечается рост заболеваемости у студенческой молодежи, оценка состояния здоровья студентов является актуальным.

Цель данного исследования — установитьналичие и распространенность заболеваний, обусловленных нарушением иммунной системы у студентов и выявитьособенности состояния иммунной системы по отдельным показателям иммунного статуса.

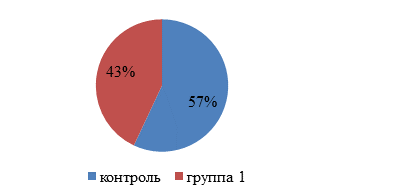

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». В исследовании принимали участие 40 студентов с 1-3 курс специальности «Лечебное дело».Всего было обследовано 25 девушек и 15 юношей, в возрасте от 20(19-20) лет. Исследование проводилось при помощи метода анкетирование. Анкета состояла из 15 вопросов и в нее были включены такие вопросы, которые позволяли оценить заболеваемость и посмотреть структуру хронически заболеваний у студентов. Все обследуемые дали согласие на исследование. В зависимости от результатов анкетирования они были разделены на две группы. В первую группу (контрольную), вошло 23 студента, которые не отмечали у себя,хронических воспалительных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии. Во вторую группу вошли 17 студентов, которые наоборот имели данные заболевания. Относительное и абсолютное количество нейтрофилов (НФ) проводили путем расчета лейкоцитарной формулы.Для подсчета количества клеток были приготовлены мазки крови, окрашенные по методике Романовского-Гимзе.Подсчет клеток проводили с помощью светового микроскопа в иммерсионной системе при увеличении 10 х 100. Подсчет клеток начинали производить зигзаобразно от центра к раю по всей поверхности мазка по зубчатой линии Меандра. Считают все подряд клетки, попадающие в поле зрения, затем распределяют их в отдельные популяции (нейтрофилы, эозинофилы и др.)[2]. Для оценки иммунного статусавсех испытуемыхбыл проведен забор венозной кровив объеме 5 мл в ваккутейнер с ЭДТА по общепринятой методике [2]. Фагоцитарную активность нейтрофилов оценивали по подсчёту фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного (ФЧ) [5].Фагоцитарную активность оценивали по способности нейтрофилов к захвату латексных шариков. Для этого 100 мкл крови перемешивали со взвесью латексных шариков (100 мкл) и ставили в термошейкер на 30 мин. при температуре 37°С. После инкубации центрифугировали смесь клеток с латексными частицами в течение 10 мин. при 1500 об/мин. Суперанатант отбрасывали, а осадок ресуспендировали и готовили из него мазки. Окраску мазков проводили по методике Романовского-Гимзе. Готовые мазки просматривали под микроскопом в иммерсионной системе при увеличении 10 х100. Подсчет вели от центра к краю мазка по зубчатой линии Меандра. Считали количество клеток, вступивших в фагоцитоз и количество поглощенных частиц не менее, чем в 100 сегментоядерных нейтрофилах[10]. Обработка результатов проводилась про помощи программ MicrosoftExcel и Statistica 8.0. Результаты представлены в виде медианы (Ме) и квартилей верхнего и нижнего(Q1-Q3). Для сравнения выборок использовали непараметрический критерий U-Манна — Уитни. Статистически значимыми считали различия с достоверностью р

Рис. 1 Распределение испытуемых по группам

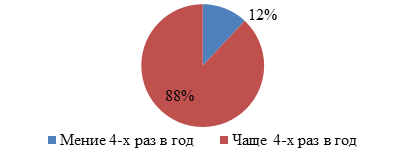

Большинство испытуемых группы 2 (88%) отмечали у себя частую заболеваемостьострыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), чаще 4 – х раз в год, а 12% испытуемых не отмечали у себя данных проявлений (рисунок 2).

Рис. 2 Частота заболеваемости ОРЗ в год

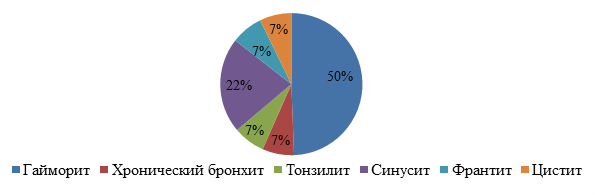

Около 71% проанкетированных студента из данной группы отмечали у себя наличие хронических воспалительных заболеваний, на пример гайморит, франтит, синусит, тонзиллит, цистит (рисунок 3), а 29% не имели данных заболеваний.

Рис. 3Структура хронических воспалительных заболеваний

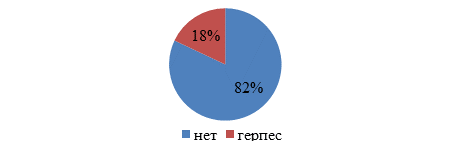

Некоторые испытуемые, а это 18% отмечали у себя хронические вирусные заболевания, такие как герпес, а 82% не имели данного заболевания (рисунок 4).

Рис. 4 Структура хронических вирусных заболеваний

Проникновение патогенов во внутреннюю среду организма приводит к мобилизации иммунной системы. Первая линия защиты это врожденный или естественный иммунитет, который реализуется путем активации неспецифической резистентности организма. Первыми клетками врождённой иммунной системы в очаг воспаления поступают нейтрофилы, поскольку они наиболее чувствительны к гуморальным факторам врожденного иммунитета. Нейтрофилы способны к фагоцитозу, а так же обладают способностью к дегрануляции с высвобождением факторов агрессии (гидролазы, протеазы, щелочная фосфатаза и др.) и к образованию нейтрофильных ловушек [1, 4] Относительное количество различных популяций нейтрофилов (НФ) в контрольной группе: юные: 0,0 (0,0-0,0) %, палочкоядерные: 3,30 (2 — 5)%, сегментоядерные: 53,04 (48 — 57)%. При сравнении группы 2 с группойконтроля было выявлено, что количество юных НФ одинаковое(0,0 (0,0-0,0) %), апалочкоядерных НФ (3,58 (3 — 5)%), и сегментоядерных НФ (54,64 (51 — 58) %)выше(p> 0,05) (таблица 1). При сравнении абсолютного числа НФ наблюдалась та тенденция (таблица 2).

Относительное количество нейтрофилов в периферической крови студентов 1-3 курса специальности «Лечебное дело».

Источник