Оценка состояния здоровья студентов вузов

Сохранение здоровья студенческой молодежи является одной из приоритетных задач любого учебного заведения. Молодые специалисты после окончания вуза не только служат базой и резервом для работы в социуме, но и являются составной частью интеллектуального потенциала страны [3, 9]. Несмотря на важность проблемы сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособности студенческой молодежи и значительное количество проводимых исследований, многие вопросы остаются нерешенными и требуют детальной оценки состояния здоровья, расширения пропаганды здорового образа жизни, усиления борьбы с вредными привычками, улучшения оздоровительной и спортивной работы [1, 4, 8].

Цель работы – оценить здоровье студентов младших и старших курсов обучения.

Материалы и методы исследования

Данное исследование проведено на базе Института биологии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в рамках программы «Университет здорового образа жизни». Всего обследовано 250 студентов, средний возраст которых составил 19,88 ± 1,44 года. Обучение по специальности «Биология» имеет гуманитарно-социальную направленность, среди студентов было 188 (75 %) девушек и 62 (25 %) юноши. Изучили медицинские карты студентов. Методом прямого опроса выясняли субъективную самооценку образа жизни студентов. По данным антропометрии рассчитали индекс массы тела, величину основного обмена и суточную потребность в калориях. Статистическую обработку материала проводили с использованием пакета статистических прикладных программ Statistica (SPSS Inc., ver. 11,5) с применением общего вариационного и корреляционного анализа. Показатели представлены в виде М ± SD, где М – среднее значение, SD – стандартное (среднеквадратичное) отклонение. Уровень значимости считали достоверным при р Примечания: М – среднее значение, SD – средне-квадратичное отклонение, n – количество студентов, *** – достоверность различий в зависимости от пола р ИМТ 25, кг/м2

Источник

Оценка состояния здоровья студентов вузов

При поступлении в высшее учебное заведение у бывшего школьника происходит сложный процесс адаптации организма к новому образу жизни и к новой учебной нагрузке. Ведущим признаком индивидуального здоровья считается хорошая способность адаптации к меняющимся условиям. Состояние здоровья студентов представляет собой динамический процесс, который постоянно меняется под воздействием внешних и внутренних факторов. Совместное влияние данных факторов может приводить к ухудшению здоровья у студентов. Постоянное функциональное перенапряжение резко нарушает баланс между адренергическими и холинергическими системами, приводя к их истощению. Именно эта дезорганизация нервной, иммунной и эндокринной систем является одной из ведущих причин развития срыв адаптационных возможностей у студентов и может привести к развитию различных заболеваний. Единая нейро-иммунно-эндокринная система работает в тесном взаимодействии, и изменение в одной из них неизбежно приводит к реакции всей системы в целом [1, 5,7,8]. Критериями оценки здоровья студентов является заболеваемость. Наиболее объективную характеристику заболеваемости показывает ее структураи распространённость. Так стоит отметить, что в процессе обучения у 50 — 70% юношей и девушек выявляются хронические заболевания. В структуре общей заболеваемости студенческой молодежи первое место занимают болезни органов дыхания (43,4%), второе — болезни органов пищеварения (16,4 %), третье – болезни органов нервной системы (11,7%) [3, 7]. В связи с тем, что в последнее время отмечается рост заболеваемости у студенческой молодежи, оценка состояния здоровья студентов является актуальным.

Цель данного исследования — установитьналичие и распространенность заболеваний, обусловленных нарушением иммунной системы у студентов и выявитьособенности состояния иммунной системы по отдельным показателям иммунного статуса.

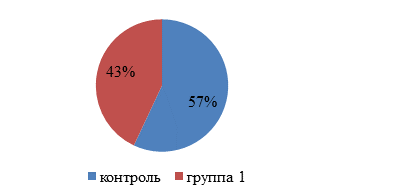

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова». В исследовании принимали участие 40 студентов с 1-3 курс специальности «Лечебное дело».Всего было обследовано 25 девушек и 15 юношей, в возрасте от 20(19-20) лет. Исследование проводилось при помощи метода анкетирование. Анкета состояла из 15 вопросов и в нее были включены такие вопросы, которые позволяли оценить заболеваемость и посмотреть структуру хронически заболеваний у студентов. Все обследуемые дали согласие на исследование. В зависимости от результатов анкетирования они были разделены на две группы. В первую группу (контрольную), вошло 23 студента, которые не отмечали у себя,хронических воспалительных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии. Во вторую группу вошли 17 студентов, которые наоборот имели данные заболевания. Относительное и абсолютное количество нейтрофилов (НФ) проводили путем расчета лейкоцитарной формулы.Для подсчета количества клеток были приготовлены мазки крови, окрашенные по методике Романовского-Гимзе.Подсчет клеток проводили с помощью светового микроскопа в иммерсионной системе при увеличении 10 х 100. Подсчет клеток начинали производить зигзаобразно от центра к раю по всей поверхности мазка по зубчатой линии Меандра. Считают все подряд клетки, попадающие в поле зрения, затем распределяют их в отдельные популяции (нейтрофилы, эозинофилы и др.)[2]. Для оценки иммунного статусавсех испытуемыхбыл проведен забор венозной кровив объеме 5 мл в ваккутейнер с ЭДТА по общепринятой методике [2]. Фагоцитарную активность нейтрофилов оценивали по подсчёту фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного (ФЧ) [5].Фагоцитарную активность оценивали по способности нейтрофилов к захвату латексных шариков. Для этого 100 мкл крови перемешивали со взвесью латексных шариков (100 мкл) и ставили в термошейкер на 30 мин. при температуре 37°С. После инкубации центрифугировали смесь клеток с латексными частицами в течение 10 мин. при 1500 об/мин. Суперанатант отбрасывали, а осадок ресуспендировали и готовили из него мазки. Окраску мазков проводили по методике Романовского-Гимзе. Готовые мазки просматривали под микроскопом в иммерсионной системе при увеличении 10 х100. Подсчет вели от центра к краю мазка по зубчатой линии Меандра. Считали количество клеток, вступивших в фагоцитоз и количество поглощенных частиц не менее, чем в 100 сегментоядерных нейтрофилах[10]. Обработка результатов проводилась про помощи программ MicrosoftExcel и Statistica 8.0. Результаты представлены в виде медианы (Ме) и квартилей верхнего и нижнего(Q1-Q3). Для сравнения выборок использовали непараметрический критерий U-Манна — Уитни. Статистически значимыми считали различия с достоверностью р

Рис. 1 Распределение испытуемых по группам

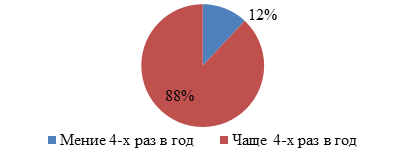

Большинство испытуемых группы 2 (88%) отмечали у себя частую заболеваемостьострыми респираторными заболеваниями (ОРЗ), чаще 4 – х раз в год, а 12% испытуемых не отмечали у себя данных проявлений (рисунок 2).

Рис. 2 Частота заболеваемости ОРЗ в год

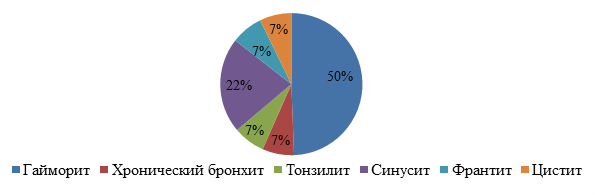

Около 71% проанкетированных студента из данной группы отмечали у себя наличие хронических воспалительных заболеваний, на пример гайморит, франтит, синусит, тонзиллит, цистит (рисунок 3), а 29% не имели данных заболеваний.

Рис. 3Структура хронических воспалительных заболеваний

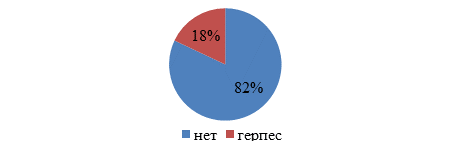

Некоторые испытуемые, а это 18% отмечали у себя хронические вирусные заболевания, такие как герпес, а 82% не имели данного заболевания (рисунок 4).

Рис. 4 Структура хронических вирусных заболеваний

Проникновение патогенов во внутреннюю среду организма приводит к мобилизации иммунной системы. Первая линия защиты это врожденный или естественный иммунитет, который реализуется путем активации неспецифической резистентности организма. Первыми клетками врождённой иммунной системы в очаг воспаления поступают нейтрофилы, поскольку они наиболее чувствительны к гуморальным факторам врожденного иммунитета. Нейтрофилы способны к фагоцитозу, а так же обладают способностью к дегрануляции с высвобождением факторов агрессии (гидролазы, протеазы, щелочная фосфатаза и др.) и к образованию нейтрофильных ловушек [1, 4] Относительное количество различных популяций нейтрофилов (НФ) в контрольной группе: юные: 0,0 (0,0-0,0) %, палочкоядерные: 3,30 (2 — 5)%, сегментоядерные: 53,04 (48 — 57)%. При сравнении группы 2 с группойконтроля было выявлено, что количество юных НФ одинаковое(0,0 (0,0-0,0) %), апалочкоядерных НФ (3,58 (3 — 5)%), и сегментоядерных НФ (54,64 (51 — 58) %)выше(p> 0,05) (таблица 1). При сравнении абсолютного числа НФ наблюдалась та тенденция (таблица 2).

Относительное количество нейтрофилов в периферической крови студентов 1-3 курса специальности «Лечебное дело».

Источник

Оценка состояния здоровья студентов вузов

Состояние здоровья студентов – одной из представительных групп молодежи страны, является актуальной проблемой современного общества [12].

Успешная подготовка высококвалифицированных кадров, обеспечивающих устойчивость экономического развития государства, тесно связана с сохранением и укреплением здоровья, повышением работоспособности студенческой молодежи. Вместе с тем, все возрастающие требования к уровню подготовки специалистов-медиков высшего звена, обусловленные увеличением потока научной информации, внедрением инновационных образовательных технологий, приводят к перегрузке студентов. Повышается их психоэмоциональная напряженность, истощаются адаптационные резервы нервной, эндокринной и иммунной систем, возрастает вероятность заболеваний [2, 23].

Группа факторов, входящих в образ жизни, по данным ВОЗ [33, 34], оказывает влияние на организм человека в 50-55 %. В частности, это нерациональное питание, частые стрессы, материально-бытовые условия проживания и труда, не отвечающие нормам, гиподинамия, курение, алкоголь, употребление наркотиков, бесконтрольное употребление лекарств, непрочность семьи, одиночество, низкий культурный и образовательный уровень. На долю здравоохранения приходится только 10-15 %, сюда входит своевременность медицинской помощи, эффективность профилактических мероприятий, качество медицинской помощи [5].

Изучением влияния учебного процесса на здоровье студентов долгое время занимается ученый И.Р. Шагина, которая во многих своих работах указывает на персональный характер воздействия на организм студентов, определяя это адаптационными возможностями организма [25, 26, 27]. Автор в своей работе обосновала, что ухудшение здоровья напрямую зависит от генетических составляющих, то есть наследственной предрасположенности к патологиям, однако активация этого обусловлена влиянием образа жизни. За время обучения в вузе здоровье студентов объективно ухудшается, к моменту окончания вуза только 20 % выпускников могут считаться практически здоровыми [25].

Как известно, снижение уровня здоровья студентов случается в тех случаях, когда они не соблюдают принципы здорового образа жизни. За период обучения, под воздействием факторов, указанных ранее, происходит ослабление состояния здоровья, большинство студентов находится в предболезненных (преморбидных) состояниях [16, 29].

Мониторинг казахстанских, российских, а также международных баз информации (Scopus, Pub Med, Elsevier), доказал, что учебная нагрузка студентов-медиков в среднем в 2 раза выше нагрузки студентов из технических вузов [3, 19, 30]. Известно, что показатели здоровья студентов медицинских специальностей являются низкими при сопоставлении с показателями здоровья студентов гуманитарных и технических специальностей [19].

Российский исследователь В.Б. Мaндриков указывает снижение физической работоспособности, а также общей активности и выносливости организма студентов-медиков [14].

Авторы А.В. Попов, В.Б. Мaндриков, И.A. Ушaковa, М.П. Мицулинa, приводят данные о том, что студенты-медики имеют более низкие показатели здоровья по сравнению со студентами других вузов. По данным А.В. Попова, число студентов, отнесенных к I группе здоровья, составляет от 23,8 до 30,0 %, ко II – от 32,8 до 40,0 % и к III – от 30,0 до 43,4 % [14, 20].

Проведенные исследования по динамике заболеваемости свидетельствуют об увеличении количества студентов имеющих хроническую патологию. Прослеживается тенденция к росту заболеваемости, как в целом, так и по отдельным нозологиям. Чаще всего студенты обращаются с острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), ангинами и бронхитами, тонзиллитами. Структура хронических патологий складывается следующим образом, повсеместно наблюдается расстройство пищеварения и нарушений обмена веществ (40,3 %), высокая распространенность заболеваний эндокринной системы (35,8 %), органов дыхательной системы (35 %), заболеваний глаз (28 %), системы кровообращения (26,3 %), костной, мышечной и соединительной ткани (23 %), мочеполовой системы (7,6 %) [15, 21].

Таким образом, специфика обучения в медицинском вузе предъявляет еще более высокие требования к исходному состоянию здоровья студентов. Однако большая часть исследовательских работ посвящена изучению состояния здоровья студентов немедицинских вузов: педагогических, сельскохозяйственных, технических и др. [1,18].

Физическое развитие является прямым показателем здоровья, считает автор А.В. Шиловская, анализ ее работ определил, что у 54,6 % физическое развитие является гармоничным, дисгармоничным – у 31,4 %. Несмотря на это, около 30 % студентов медицинских университетов, относятся к специальной группе по занятиям физической культурой, а 4 % полностью освобождены от физкультуры [28].

Анкетирование, проведенное казахстанским исследователем С.А. Батрымбетовой, позволило установить, что в городе Семей только 10,6 % студентов, обучающихся на первом курсе, отнесены в группу здоровых студентов, а в городе Актобе количество здоровых студентов на первом курсе составляет 32,6 % [3].

При анализе патологий студентов 1 курса выявлено наличие нескольких патологий [9]. По одному заболеванию зарегистрировано у 44,7 %, у 38,9 % зафиксировано сочетание двух, трех, четырех и более заболеваний. Проанализированы работы российских ученых, в которых отмечается изменение состояния здоровья студентов в сторону ухудшения, ко второму курсу. Количество случаев обращений, по заболеваемости на 2 курсе, возросло на 23 %, а к четвертому – на 43 % [4]. Динамика с 1 по 6-7 курс указывает на снижение процента студентов с I и II группами здоровья с 48,7 до 25,2 %, увеличение числа с III с 51,3 до 74,8 % [5].

Разбор структуры визитов студентов к врачу показал, максимальное количество визитов у студентов I и II курса, важнейшем образом с заболеваниями дыхательной системы, сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, мочеполовой системами [24].

Изучение литературы по данному вопросу [4, 5] позволило выявить основные заболевания, встречающиеся у студентов, а также определило высокую степень риска развития следующих заболеваний: миопия, бронхит, инфекционные заболевания мочеполовой системы, нарушения системы ЖКТ, а также подмечается рост заболеваемости с увеличением продолжительности обучения. Важно, что рост заболеваемости у студентов уменьшает результативность учебного процесса, не пролеченные заболевания, а также не выявленные во время медицинских осмотров, могут быть основанием формирования хронических патологий, которые могут ограничивать будущую профессиональную деятельность молодого специалиста [33].

К специфическим особенностям образа жизни студентов чаще всего относятся чтение, подготовка к занятиям ночью 51,3 %, поздние ужины, перед сном, 48,6 %, проблемы в личной жизни 48,9 %. Особенностью гендерных тенденций, является большой процент девушек с недостаточной двигательной составляющей 46,9 – 63,6 %, присутствуют вредные привычки в 41,4 – 45,1 % по сравнению с юношами. Образ жизни юношей характеризуется присутствием психоэмоционального стресса 87,5 – 87,8 %, малым нахождением на свежем воздухе 88,9 – 90,6 %, несоблюдением режима сна 37,5 – 44,4 %, недостаточной медицинской инициативностью 19,8 – 26,3 %. Выше 70 % девушек и около 45 % юношей не принимают участие в спортивной деятельности, физическая активность в основном определяется занятиями физкультурой в университете. Каждый третий студент, страдающий хроническим заболеванием, посещает группу ЛФК. 64,7 % исследованных студентов вообще не занимаются спортом [26].

Полноценное и рациональное питание – важный аспект студенческой жизни. Так, по определению основоположника науки о питании академика А.А. Покровского, питание своевременно и полно удовлетворяет физиологические потребности организма в пищевых веществах, энергии, укрепляет здоровья от различного рода заболеваний, способствует повышению работоспособности, обеспечивает высокую активность, жизнерадостность на долгие годы. Поиск данных в литературе о питании студентов показал [22, 32] проблемы в этой области. Только треть учащихся соблюдают режим питания. Значительная часть студентов питается «перекусами» по дороге в университет или иные места т.е. на ходу, всухомятку 1-2 раза в день. В основном питание студентов приставлено углеводами, так как они легче всего восполняют затраты энергии. 25 % учащихся соблюдают режим питания, но максимальный прием пищи случается в вечерние часы [23].

Соответственно литературным данным, вредные привычки у студентов связаны со стрессами, сложностью учебной программы, отсутствием условий организации быта, налаженного механизма отдыха, который нужен при напряженной работе для освоения современных программ обучения [16].

По данным исследований Н.П. Горобея и Н.И. Жернаковой встречаемость табакокуре-ния среди учащихся медицинского вуза составила 41,5 % на 100 опрошенных; алкогольные напитки употребляли 88,5 % из 100; имели опыт употребления наркотиков 22 % из 100 респондентов [6]. Из 41,9 % курящих первокурсников 33,5 % – девушки. Установлено, что 49 % студентов применяют алкоголь от 3 раз в месяц до 2 раз в неделю [10].

При анализе литературных работ исследователя А.В. Шиловской были выявлены основные компоненты ЗОЖ и процент использования их студентами, то есть систематическую профилактику утомлений, и ежедневное восстановление после учебы проводят только четверть студентов, правильного суточного режима придерживаются только 22,15 % студентов, процедуры закаливания используют 18 %. Активные формы отдыха – занятия спортом, отдых на природе, игры и прогулки на свежем воздухе привлекают 5,3 % студентов. Современные студенты в большей степени предпочитают пассивные формы досуга. Слушают музыку, смотрят фильмы, общаются в социальных сетях, играют в компьютерные игры. Предпочитаемые студентами механизмы релаксации, формы досуга крайне недостаточны для компенсации затрат нервной, психической энергии, необходимых для благополучной учебы [28].

Ряд зарубежных авторов [31], изучавших вопросы медицинского обслуживания студентов, отмечают, что службы здравоохранения должны опекать студентов, по крайней мере, в возрасте 17-19 лет.

Ценностные ориентации по соблюдению здорового образа жизни, еще не получили должного места в системе ценностей студента. Здоровый образ жизни не является нормой для большинства студентов нашего государства. Большая часть студентов неправильно питается, не проявляет необходимую в их возрасте двигательную активность, не соблюдает режим дня, не использует элементы закаливания, чаще всего снимаю стрессы посредством вредных привычек (курение, алкоголь, наркомания). Наблюдается устойчивая гиподинамия. Это вызывает озабоченность, так как отсутствие должных ориентаций в поведении приводит к формированию закрепленных, за время обучении в университете, привычек. Образует разрыв между реальным статусом и образом жизни молодого человека, с одной стороны, и требованиями жизни с другой. Низкое здоровье негативно отражается на способностях студенческой молодежи быть устойчивыми к факторам внешней среды, быть работоспособными и конкурентоспособными в условиях выбранной профессиональной деятельности [8]. Поэтому необходимо активировать и стимулировать влияние факторов, оказывающих положительное влияние, поскольку они укрепляют состояние здоровья, и нейтрализовать действие факторов, которые пагубно влияют на здоровье.

Изучение здоровья студентов, факторов его обусловливающих, забота о здоровья отожествляет не только медицинский, но и социальный аспект, а также определяет одну из приоритетных задач вузовского образования. Тем не менее, в настоящее время, чаще всего работа, связанная с профилактикой и оздоровлением студенческой молодежи, носит бессистемный характер, отсутствует четкая методология, слабо используются новые технологии оповещения и оздоровления, диагностики, лечения и реабилитации, низок уровень материально-технической базы ВУЗов [17].

Успех оздоровления и восстановительного лечения студентов во многом зависит от организационных форм работы, методов оздоровления и медицинской реабилитации, уровня и качества подготовки кадров, занимающихся лечебно-профилактической деятельностью в молодежной среде [13]. Это требует принятия неотложных действенных мер и правил по созданию условий для перехода к здоровому образу жизни каждого студента. Для разработки и внедрения которых необходимы совместные существенные усилия государственных органов, всех педагогических коллективов вузов и самих студентов.

В настоящее время методы донозологической диагностики [11] должны занять важное место в практической деятельности врачей и применяться в отношении тех студентов, которых врачи считают практически здоровыми, но на самом деле они могут находиться в пограничном состоянии между здоровьем и болезнью. Умение диагностировать эти состояния, предотвращать и ликвидировать – важнейшая задача медицинской науки и практического здравоохранения.

Источник