ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ : КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

консультация

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Основными задачами контроля за здоровьем и развитием детей являются:

· углубленное исследование, оценка состояния здоровья ребенка в эпикризные периоды и назначение соответствующих рекомендаций с целью обеспечения его гармоничного развития, оптимального функционального состояния организма и полноценного здоровья;

· раннее выявление отклонений в состоянии здоровья ребенка для организации оздоровления и лечения с целью профилактики формирования хронических заболеваний.

Группу здоровья определяет педиатр, учитывая осмотры специалистов. При исследовании состояния здоровья ребенка учитываются в качестве основополагающих следующие критерии:

I критерий – наличие или отсутствие отклонений в раннем онтогенезе,

II критерий – уровень физического развития и степень его гармоничности,

III критерий – уровень нервно–психического развития,

IV критерий – резистентность организма,

V критерий – функциональное состояние органов и систем,

VI критерий – наличие или отсутствие хронических болезней или врожденных пороков развития.

I критерий обуславливает здоровье, II–VI критерии характеризуют здоровье.

Комплексная оценка с определением группы здоровья проводится по совокупности перечисленных критериев. Группа здоровья дает более широкое представление о состоянии здоровья ребенка, чем диагноз.

Первая (I) группа здоровья объединяет детей, не имеющих отклонений по всем избранным для оценки критериям здоровья, не болевших или редко болевших за период наблюдения, имеющих отставание в нервно–психическом развитии не более чем на 1 эпикризный срок, а также детей, имеющих единичные морфологические отклонения (аномалии ногтей, деформация ушной раковины и др.), не влияющие на состояние здоровья ребенка и не требующие коррекции.

Вторую (II) группу здоровья составляют также здоровые дети, но имеющие «риск» формирования хронических заболеваний. В раннем возрасте принято выделять 2 подгруппы среди детей со II группой здоровья.

II–A “угрожаемые дети”, имеющие отягощенный биологический, генеалогический или социальный анамнез, но не имеющие отклонений по всем остальным критериям здоровья.

II–Б группа “риска” – дети, имеющие некоторые функциональные и морфологические изменения, часто болеющие дети (4 и более раз в год), дети с аномалиями конституции и другими отклонениями в состоянии здоровья.

Для отнесения детей раннего и дошкольного возраста ко II группе здоровья можно использовать перечень следующих основных отклонении в развитии и состоянии здоровья:

— ребенок от многоплодной беременности,

— недоношенность, переношенность, незрелость,

— перинатальное поражение ЦНС,

— внутриутробное инфицирование,

— низкая масса тела при рождении,

— избыточная масса тела при рождении (более 4 кг),

— рахит (начальный период, 1-я степень, остаточные явления),

— гипотрофия 1-й ст.,

— дефицит или избыток массы тела 1-й и II-й степени,

— аномалии конституции (экссудативно–катаральный, лимфатико-гипопластический, нервно–артритический диатезы),

— функциональные изменения сердечно–сосудистой системы, шумы функционального характера, тенденция к понижению или повышению АД, изменение ритма и частоты пульса, неблагоприятная реакция на функциональную пробу с мышечной нагрузкой,

— частые острые заболевания, в т.ч. респираторные,

— понижение содержания гемоглобина в крови до нижней границы нормы, угроза анемии,

— тимомегалия,

— дисфункция ЖКТ – периодические боли в животе, нарушение аппетита и др.,

— вираж туберкулиновых проб,

— состояние реконвалесценции «после перенесенных острых инфекционных и неинфекционных заболеваний с длительным нарушением общего самочувствия и состояния (в т.ч. острой пневмонии, болезни Боткина, острых нейроинфекций и др.),

— состояние после неотложных хирургических вмешательств.

Третья (III) группа здоровья объединяет больных детей с наличием хронических болезней или врожденной патологии в состоянии компенсации, т.е. с редкими, нетяжелыми по характеру течения обострениями хронического заболевания без выраженного нарушения общего самочувствия и поведения, редкими интеркуррентными заболеваниями, наличием функциональных отклонений только одной, патологически измененной системы или органа (без клинических проявлений функциональных отклонений других органов и систем).

Четвертая (IV) группа включает в себя детей с хроническими болезнями, врожденными пороками развития в состоянии субкомпенсации, которое определяется наличием функциональных отклонений не только патологически измененного органа, системы, но и других органов и систем, с частыми обострениями основного заболевания с нарушением общего состояния и самочувствия после обострения, с затяжными реконвалесцентными периодами после интеркуррентного заболевания.

Пятая (V) группа – дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, тяжелыми врожденными пороками развития в состоянии декомпенсации, т.е. угрожаемые по инвалидности или инвалиды.

Источник

Оценка развития ребенка состояние его здоровья развитие способности

Нервно-психические расстройства у детей включают в себя состояния, проявляющиеся главным образом симптомами нарушения эмоциональной сферы и/или поведения; однако причинами этих заболеваний исключительно или хотя бы отчасти являются (или предполагаются) биологические нарушения. По причине повышенного внимания к биологическим причинам эти болезни описаны в различных главах настоящего руководства.

Многие синдромы, включающие в себя задержку умственного развития, первоначально проявляются психическими нарушениями, аномалиями развития, или комбинацией тех и других. Среди них выделяются и так называемые «синдромы с поведенческим фенотипом» синдромы (т.е. синдромы с известной или предполагаемой генетической причиной, например синдром Прадера-Вилли и синдром Вильямса, при которых типичным симптомом являются характерные нарушения поведения).

Большинство синдромов с нарушением поведения описаны в отдельной статье на сайте, в том числе синдром Ретта (в предыдущем издании руководства он описан в главе по нейродегенеративным заболеваниям, так как в то время считалось, что это нейродегенеративное состояние). При задержке умственного развития неизвестной этиологии, возможно, чаще встречаются патология развития, нарушения поведения и эмоций, чем системная неврологическая патология или другие физические дефекты.

Аутизм и различные подобные аутизму состояния (включая синдром Аспергера) постепенно стали считать преимущественно биологически детерминированными синдромами. К сожалению, понятие «глубокие расстройства развития» часто используется для определения аутизма и сходных состояний. Аутизм, однако, не обязательно является всеобъемлющим расстройством (а синдром Аспергера обычно таковым не является). Использование этого понятия без включения в него тяжелых и глубоких задержек психического развития вносит терминологическую путаницу.

В настоящее время синдром Туретта и другие тяжелые тиковые расстройства все чаще и чаще рассматриваются как биологически детерминированные патологические состояния, включающие в себя выраженные двигательные расстройства и общие психические проявления, наиболее заметное из которых — обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Синдром Туретта описан в отдельной статье на сайте, так как двигательные расстройства — наиболее заметные начальные проявления этого состояния. Однако данное психическое расстройство неспецифично для синдрома Туретта и встречаются при других состояниях или изолированно. Феномены обсессии и компульсии, как считается в настоящее время, имеют биологическую природу.

Они являются неотъемлемой частью синдрома Туретта и ОКР, и они также часто встречаются при некоторых нервно-психических расстройствах, описанных в этих главах.

Большинство различных симптомокомплексов, включающих в себя нарушения внимания, контроля движений и перцепции (например, недостаточность внимания, гиперактивность и специфические нарушения развития, включая дислексию) имеют явную или предполагаемую биологическую природу (и очень сильную корреляцию с нарушениями эмоциональной сферы и поведения). Следовательно, они являются важной частью детской психиатрии. Это частые нарушения, встречающиеся у 5-10% всех детей школьного возраста.

Несколько «малых» нарушений развития, проявляющихся расстройствами речи, сна, контроля мочеиспускания и дефекации также часто вызывают психические проблемы или оказываются другим образом связанными с ними.

Наконец, детская нейропсихиатрия занимается некоторыми «пограничными» состояниями, такими как нарушения поведения и эмоциональные расстройства, связанные с имеющейся неврологической патологией (эпилепсия, гидроцефалия, церебральный паралич и т.д.) и некоторыми психическими расстройствами, биологическая природа которых еще не установлена, но при которых биологические факторы играют важную роль (нервная анорексия, шизофрения и т.д.).

В отдельных статьях будут кратко описаны все упомянутые выше патологические состояния или, по крайней мере, упомянуты при обсуждении более общих проблем. Предварительно кратко рассматривается нормальное развитие и поведение ребенка.

а) Клинические проявления задержки развития ребенка. Многие дети, осматриваемые детскими неврологами, детскими психиатрами или педиатрами, при поверхностном обследовании не имеют физических или неврологических симптомов, но у них имеется задержка развития в той или иной области. В подавляющем большинстве это дети с «умственной» неполноценностью. Термин умственная неполноценность или (общая) неспособность к обучению в настоящее время широко распространен во многих англоговорящих странах; ему отдается предпочтение перед термином «задержка умственного развития», хотя на момент написания данной главы это не относится к Америке.

Такие же проблемы существуют и в номенклатуре специфических нарушений способности к обучению. Они включают дислексию, дисграфию и дискалькулию; есть мнение, что к этой группе относятся и нарушение развития координации, некоторые расстройства речи и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Подробное описание дискуссии приведено в работе Whitmore et al. (1999). При диагностике (особенно первичной) подобные классификации детских расстройств нецелесообразны, поскольку представляют собой лишь описание синдромов без учета патогенеза и этиологии заболевания.

Задержка развития может существовать длительное время, и в этом случае у ребенка сохраняется нарушение развития, или ребенок может «выздороветь». Хороший пример такого «выздоровления» — развитие умения ходить. Девяносто восемь процентов детей начинают ходить в возрасте примерно 18 месяцев; у остальных это может быть связано с различными причинами, такими как двигательные расстройства, например церебральный паралич, или же это может быть крайним вариантом нормального развития прямохождения. У таких детей сохраняется генетически детерминированная способность передвигаться, отталкиваясь ягодицами, когда ребенок передвигается в положении сидя, «перебирая» ягодицами, и развитие прямохождения может задерживаться до возраста 30 месяцев; в последующем развивается нормальное умение ходить.

В возрасте около 18 месяцев у ребенка могут выявляться некоторые другие признаки отклонений от нормального развития. Например, у ребенка может отсутствовать реакция спускающегося парашютиста, стопы могут быть слабо развиты, и нижние конечности могут быть относительно гипотоничными по сравнению с другими детьми, и врач может заподозрить какую-нибудь серьезную патологию; в таких случаях дифференциальная диагностика с диплегией может вызывать трудности (Robson и Me Keith, 1971). Сложно говорить и о возможном нарушении социальной адаптации при отсутствии умения ходить в двухлетнем возрасте. Если социальная дизадаптация возникает при нарушении такой простой функции, как ходьба, можно предположить, что подобные нарушения будут развиваться и при расстройстве других функций, например зрения.

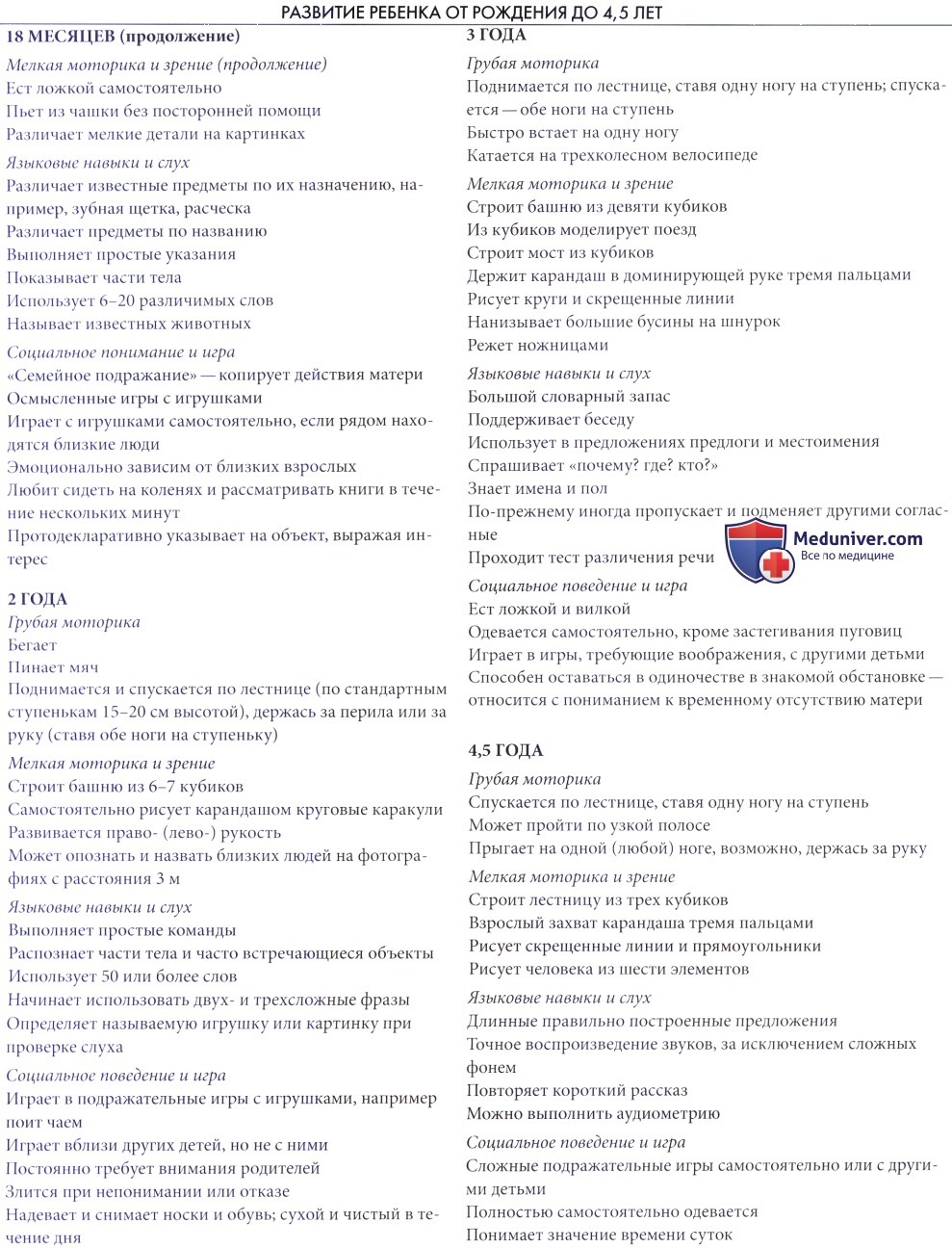

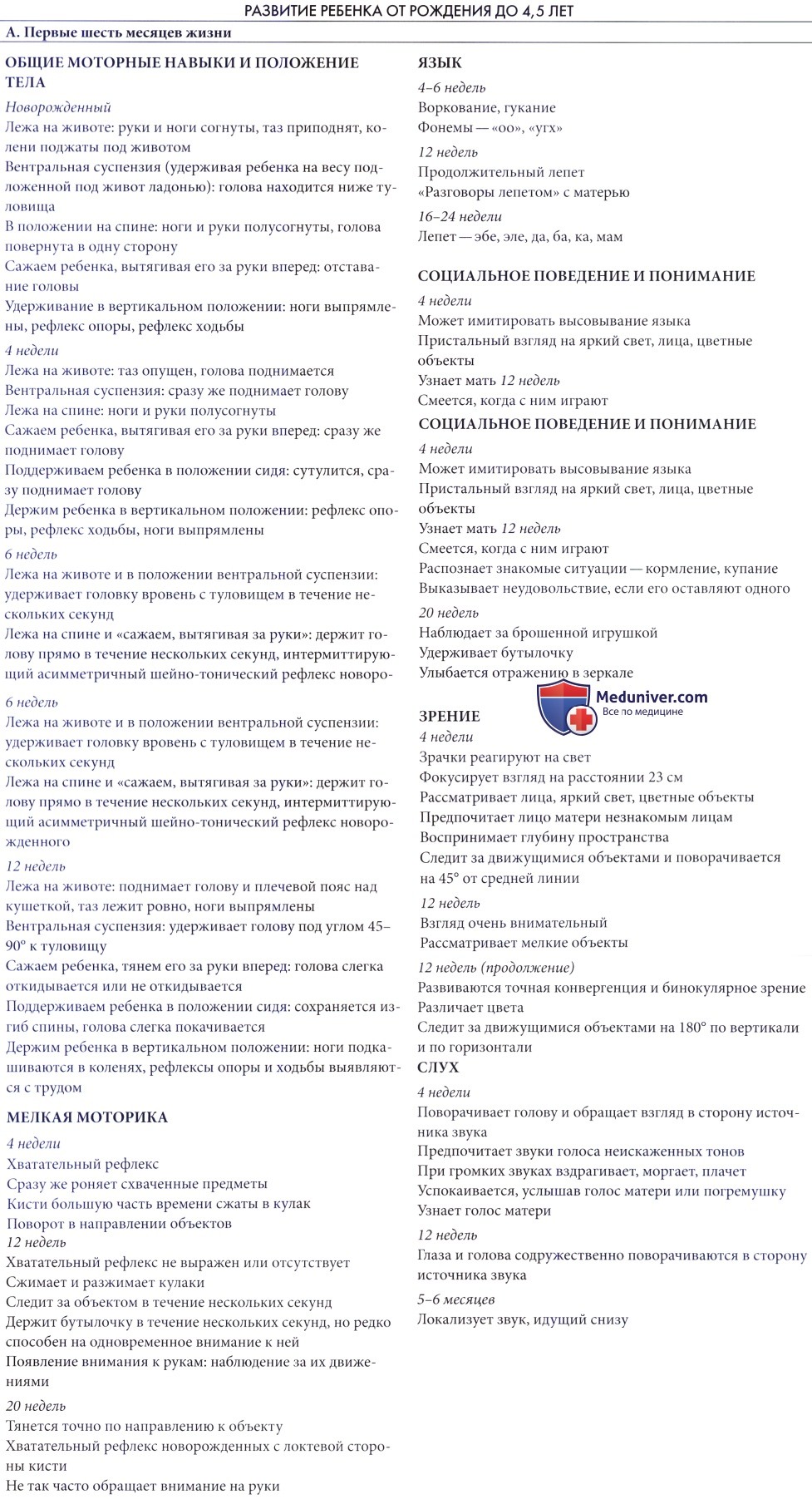

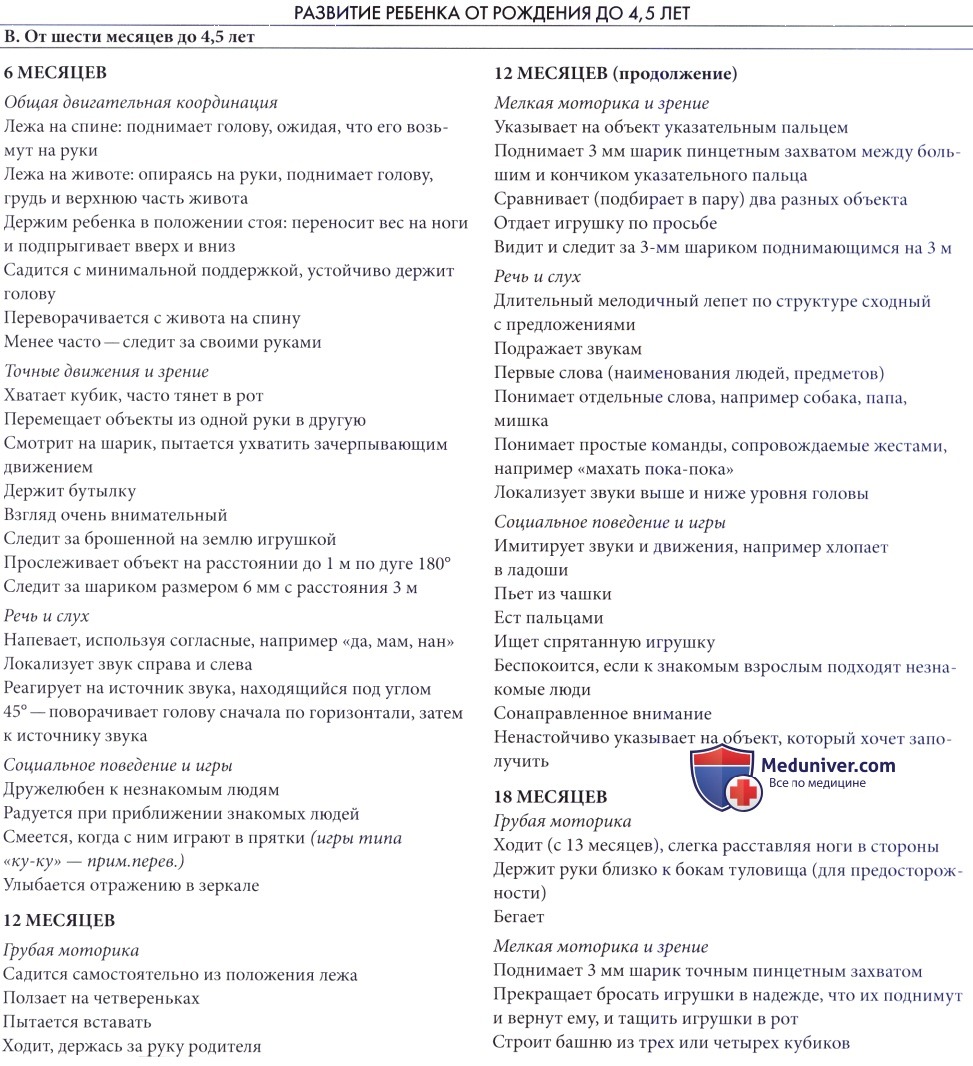

б) Оценка развития ребенка. Нормальное развитие младенца широко изучалось на протяжении XX века, и вслед за первыми трудами Arnold Gesel, Myrtle McGraw, Albrecht Peiper и др. последовали многочисленные разработки по клиническому применению, позволившие в ходе обследования дифференцировать нормальное и ненормальное поведение ребенка (Egan, 1971; Sheridan, 1973; Illingworth, 1988). Схема развития ребенка с некоторыми признаками, выявляемыми при осмотре, поделенная на семь стадий от рождения до 4,5 лет представлена на следующей странице. Хотя развитие ребенка разбито на стадии, важно помнить, что развитие представляет собой непрерывный, а не ступенчатый процесс. Данные получены из работы Bax et al. (1980), в которой представлена данная схема.

Нарушения зрения и слуха описаны в отдельных статьях на сайте. Речевые и языковые навыки являются наиболее сложными функциями и тесно связаны с интеллектуальным развитием. Язык обычно описывают как способность выражать мысль словами; умение говорить. Мысль, как правило, возникает в некоей семантической форме, хотя может принимать и другие формы, например математическую или графическую. Язык может выражаться через разговор или письменно, или посредством пальцевых методов, от классической азбуки Морзе до компьютерных программ. У маленьких детей разборчивость речи, словарный запас, длина и грамматическое построение произносимой фразы, и понимание речи (рецептивный язык) оцениваются с учетом возраста ребенка. Очевидно, оценка языковых навыков у детей младшего возраста (от 15 месяцев до трех лет) является наиболее трудной задачей, особенно для невролога, обследующего больного с подозрением на многофакторное расстройство. В исследовании, о котором сообщали Bax et al. (1980), сравнивались результаты клинического обследования и стандартного теста языкового развития с использованием шкал Рейнелла.

Выяснилось, что при использовании простых картинок и объектов опытный врач способен достоверно оценивать детей со стандартным отклонением языковых и речевых навыков ниже 1,5 среднего уровня с необходимостью дополнительного обследования. Необходимо подчеркнуть, что все дети, чьи языковые навыки вызывают сомнения, должны проходить полное аудиометрическое обследование (см. главу 18). Также при поиске причины недоразвития речи нужно учитывать социальную депривацию и ограничение общения ребенка с окружающим миром. Некоторые дети с задержкой языкового и речевого развития могут «догнать» в школьном возрасте, но приблизительно у 7% пяти летних детей (Tomblin et al. 1997) разовьется специфическое расстройство речи (СРР), а у некоторых — общее расстройство умственных способностей и нарушения по типу аутизма. Расстройства речи могут при некоторых неврологических заболеваниях возникать и без задержки языкового развития. В классическом случае у ребенка с атетоидным церебральным параличом могут развиваться дизартрические нарушения речи, его речь становится невнятной; оценка языкового развития такого ребенка представляет большие трудности.

Дизартрические нарушения речи также могут быть проявлением генетических расстройств, таких как детские атаксии и врожденный супрабульбарный паралич, или таких приобретенных состояний как постэнцефалитическое, посттравматическое поражение мозга и опухоли задней ямки.

Диагноз специфического языкового расстройства ставится, если языковое развитие ребенка значительно ниже возрастной нормы, но в остальном разитие нормальное. В соответствии с данными исследований диагностических показателей специфических языковых расстройств (Research Diagnostic Criteria for Specific Developmental Language Disorders) МКБ-10 (ВОЗ, 1993) определяет пограничный уровень в 2 СО при стандартном исследовании речи в сочетании хотя бы с 1 СО ниже невербального уровня IQ. Однако некоторые исследователи считают этот диагностический критерий излишне жестким, так как у некоторых детей, имеющих все лингвистические признаки СРР, отсутствует выраженное расхождение показателей вербальных и невербальных способностей (Stark и Tallal, 1981). С клинической точки зрения в данном случае имел место аргумент, что диагноз СРР не должен исключаться для детей с нормальным уровнем невербального IQ. Bishop (1997) утверждает, что «мы должны быть готовы к тому, что этот вид патологии развития будет встречаться у детей с различным уровнем IQ.

Следовательно, состояние детей с расстройством речи и низким уровнем IQ после проведения речевой-языковой терапии улучшится до показателей среднего IQ.

Подробное описание специфических языковых нарушений можно найти у Bishop (1997) и Bishop и Leonard (2000).

Дети с расстройствами речи и языковых навыков часто плохо воспринимают информацию на слух, и у них чаще возникают трудности с обучением грамоте в школе, чем у здоровых детей (Catts et al. 2002). У них также чаще встречается неврологическая патология развития/нервно-психические расстройства, о чем недавно сообщила группа Gillberg (Miniscalco et al., 2006, 2007). Они выявили, что «задержка языкового развития» в возрасте 30 месяцев (включая случаи, когда ребенок поздно начинает говорить, бедность речи, проблемы с осознанным восприятием), отмеченная патронажным работником/патронажной сестрой является достаточно надежным прогностическим признаком (70%) возникновения в возрасте 7-8 лет неврологической патологии развития/нервно-психических расстройств (включая расстройства спектра аутизма и СДВГ).

Интересно, что у всех детей с остаточной патологией в школьном возрасте возникали значительные проблемы с вербальными навыками. Этот факт свидетельствует о чрезвычайной важности наблюдения и оценки языкового развития детей в возрасте 2-3 лет с целью диагностики и лечения неврологической патологии развития/нервно-психических расстройств в самом раннем возрасте. Если выясняется, что задержка развития или отклонение нормального развития ребенка — перманентное состояние, ребенок признается нуждающимся не только в медицинской помощи и наблюдении, но также в специальных образовательных программах и помощи соответствующих социальных служб. Впервые попытка дать определение и классифицировать ограничения жизнедеятельности была предпринята ВОЗ в 1980 г.; эти общие понятия были усовершенствованы и преобразованы в современное более комплексное определение (ВОЗ, 2001).

Юридически одно и то же определение распространяется на все возрастные категории, но на практике существуют некоторые отличия между ограничением жизнедеятельности у детей и взрослых. Недееспособный взрослый может воспользоваться полным набором услуг системы социальной поддержки, но его жизнедеятельность может быть ограничена тяжелыми нарушениями, возникшими еще в детстве. Участие в общественной жизни физически и интеллектуально неполноценного человека может быть резко ограничено, но перед педиатром стоит задача попытаться оценить функциональные последствия наблюдаемого биологического феномена и последствия описываемого патологического состояния. Лечащий врач должен обеспечить ребенку участие в жизни общества, насколько позволяет состояние пациента. Тем не менее, последствия клинической оценки состояния и диагноза могут быть таковыми, что во многих странах социальная помощь при одном диагнозе будет отличаться от таковой при другом, хотя исходное состояние в обоих случаях одинаковое.

Например, пациенты с церебральным параличом и тяжелой неспособностью к обучению (задержкой умственного развития) могут получать весьма разнящиеся виды помощи по обучению и социальной реабилитации, что может иметь серьезные последствия для них самих и для их семей.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 18.1.2019

Источник