Охрана труда

Расчет канцерогенных рисков

Индивидуальный канцерогенный риск (ICR) — это оценка вероятности развития злокачественного новообразования у экспонируемого индивидуума при воздействии канцерогена в течение всей жизни.

Популяционный канцерогенный риск (PCR) — это ожидаемая частота эффектов среди всего населения, подвергшегося канцерогенному воздействию (устанавливается для годовой экспозиции).

Величина индивидуального пожизненного канцерогенного риска (ICR) рассчитывается путем умножения среднесуточной дозы (или среднесуточного поступления) за весь период жизни (CDI) на величину SF (фактор канцерогенного потенциала, см. приложение 2):

ICR = CDI * SF PCR = ICR x численность популяции При воздействии нескольких канцерогенов суммарный канцерогенный риск для одного пути поступления (ингаляционного) рассчитывается по формуле:

где: CRU — общий канцерогенный риск для ингаляционного поступления, CRi — сумма канцерогенных рисков для i-ых канцерогенных веществ

Таблица № 8. Таблица уровней риска.

| Уровень риска | ИКР | Мероприятия |

|---|---|---|

| Чрезвычайно опасный | >10 -1 | Экстренные оздоровительные мероприятия |

| Высокий | >10 -3 | Плановые оздоровительные мероприятия |

| Средний | 10 -3 -10 -4 | Приемлем на профессиональном уровне, неприемлем для населения |

| Низкий | 10 -4 -10 -6 | Устанавливаются большинство зарубежных нормативов |

| Допустимый | -6 | Не требуются мероприятия |

Расчет неканцерогенных рисков

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов проводится на основе расчета коэффициента опасности (hazard quotient) — HQ:

где С — фактическая концентрация вещества в воздухе RfC — референтная концентрация (см. приложение 2).

При HQ равном или меньшем 1,0 риск вредных эффектов рассматривается как предельно малый, с увеличением HQ вероятность развития вредных эффектов возрастает. Только HQ>1,0 рассматривается как свидетельство потенциального риска для здоровья. Индекс опасности (HI) для комплексного (из разных сред) пути поступления рассчитывается по формуле:

где: £HQ — сумма коэффициентов опасности для отдельных путей поступления или отдельных маршрутов воздействия.

Выявление и идентификация всей совокупности загрязняющих окружающую среду веществ достаточно сложная и трудоемкая процедура. В этой связи представляется целесообразным выделить конкретные критерии приоритетности тех или иных химических соединений согласно их биотрансформации и токсикометрическим параметрам.

Критерии приоритетности химических веществ

1. Количество вещества, поступающее в окружающую среду.

2. Персистентность, характеризуемая временем полусуществования химического вещества в объектах окружающей среды. К персистентным относят химические соединения с периодом полусуществования более 50 дней.

3. Биоаккумуляция, отражающая способность вещества переходить из окружающей среды в биообъекты (например, водные организмы). К биоаккумулирующим относят химические соединения с коэффициентом биоаккумуляции для рыб более 500, а также вещества, у которых логарифм коэффициента распределения октанол/вода превышает 4,0.

4. Способность вещества к межсредовому распределению и транспорту, миграции из одной среды в другие среды. Одновременное загрязнение нескольких сред, пространственное распространение загрязнения.

5. Опасность для здоровья человека, включая отдаленные и необратимые эффекты.

6. Токсичность для организмов в окружающей среде (водные и наземные животные и растения).

7. Другие эффекты: нарушение химических процессов в атмосфере, изменение реакции среды (рН), наличие необычных свойств, например, хелатообразующей способности, нарушение прозрачности атмосферы, цветение водоемов и др.

Критерии исключения химических веществ из перечня приоритетных для оценки риска

1. Отсутствие результатов измерений концентраций вещества или ненадежность имеющихся данных, если в рамках данного проекта невозможно никакими способами даже ориентировочно оценить уровни экспозиции.

2. Из предварительного общего перечня могут также исключаться неорганические соединения, концентрации которых ниже естественных фоновых уровней (например, железо, кальций и др.).

3. Обнаружение вещества только в одной или двух средах, в небольшом числе проб, в низких концентрациях по сравнению с референтными уровнями воздействия (гигиеническими стандартами), величина коэффициента опасности (HQ) существенно меньше 0,1, канцерогенный риск меньше 10 -6 . При комбинированном действии с другими химическими соединениями, обладающими однородным действием и/или действующими на одни и те же органы или системы, исключение данного соединения не должно приводить к существенному снижению суммарного индекса опасности (HI).

4. Отсутствие выраженной токсичности и подозрений в отношении канцерогенности для человека.

5. Отсутствие адекватных данных о биологическом действии вещества при невозможности хотя бы ориентировочного прогноза его вероятных показателей токсичности и опасности (например, путем анализа зависимостей «химическая структура — биологическая активность», экстраполяции с других путей поступления в организм или другой продолжительности воздействия и др.).

Гигиеническая оценка профессионального риска

В медицине труда принято учитывать не только здоровье, но и социальное благополучие работника. В определении уровня профессионального риска оценка условий труда работников по гигиеническим критериям является априорной, предварительной, и тем самым ориентировочной в силу чего ее следует подкреплять апостериорной, окончательной оценкой риска. К результатирующим признакам воздействия на организм работающих неблагоприятных профессиональных факторов относят состояние здоровья, в том числе профессиональную и профессионально обусловленную заболеваемость, а также рассчитанные на их основе интегральные показатели.

В свете современных концепций ВОЗ и МОТ критериями безопасности условий труда на производстве является сохранение здоровья, функциональных способностей организма, продолжительности предстоящей жизни, здоровья будущих поколений.

В связи с этим, профессиональный риск можно определить как риск для жизни и здоровья, связанный с трудовой деятельностью. Он включает риск: а) смерти в результате острого или хронического действия профессиональных вредностей независимо от длительности болезни, если установлена связь с профессией; б) травмы; в) профессиональных заболеваний, вызванных воздействием факторов, связанных с профессиональной деятельностью и возникших за период более одного рабочего дня или смены.

Априорную оценку риска проводят по гигиеническим критериям оценки условий труда, по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

Апостериорную оценку риска проводят по медико-биологическим показателям: профзаболеваемости, уровню заболеваемости с ВУТ, в том числе нарушениями репродуктивного здоровья и здоровья потомства, увеличению биологического возраста относительно паспортного и др. Иногда возможно прогнозирование вероятности развития профзаболеваний, например, от воздействия шума, вибрации, пылевой нагрузки по стандартам ИСО и отечественным моделям, сравнение фактических данных с расчетными.

Источник

Канцерогенный риск и его связь с зависимостью «доза ― ответ»

Рубрика: 8. Гигиена и эпидемиология

Дата публикации: 13.11.2013

Статья просмотрена: 799 раз

Библиографическое описание:

Сучков, В. В. Канцерогенный риск и его связь с зависимостью «доза ― ответ» / В. В. Сучков. — Текст : непосредственный // Медицина: вызовы сегодняшнего дня : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2013 г.). — Т. 0. — Москва : Буки-Веди, 2013. — С. 62-65. — URL: https://moluch.ru/conf/med/archive/118/4505/ (дата обращения: 09.06.2021).

Выведена формула, по которой строится график зависимости «доза ― ответ» с учётом нулевого значения поступающей дозы. Предложен новый формат представления значений канцерогенного риска ― логарифмическая шкала.

Ключевые слова: зависимость «доза ― ответ», уровень риска, средняя эффективная доза.

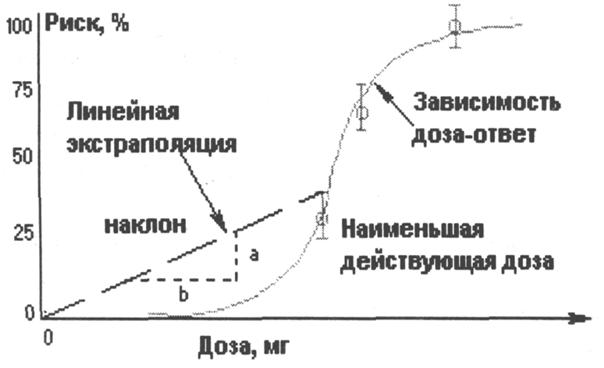

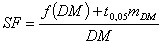

В настоящее время оценка зависимости «доза ― ответ» проводится путём линейной экстраполяции. Для этого введён термин «фактор канцерогенного потенциала» или «фактор наклона». Он имеет размерность (кг•день)/мг и представляет собой коэффициент графика прямой пропорциональности, проходящей через начало координат (рис. 1). Фактор наклона рассчитывается по формуле:

где f(DM) ― значение функции зависимости «доза ― ответ» в точке минимально действующей дозы (dosis minima ― DM), t0,05 ― критерий Стьюдента при вероятности безошибочного прогноза 95 %, mDM ― ошибка репрезентативности среднего значения DM.

Рис. 1. График зависимости «доза ― ответ» и фактор наклона (SF)

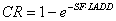

По настоящему Руководству [1] канцерогенный риск (CR) рассчитывается как произведение фактора наклона и среднесуточной дозы. Его можно вычислять только в диапазоне доз от нулевой до верхней границы 95 % доверительного интервала минимально действующей (пороговой) дозы. Осиповой Н. А. (2008) предложена несколько модифицированная формула расчёта CR:

где SF ― фактор наклона ((кг•день)/мг), LADD ― среднесуточная доза (мг/(кг•день)).

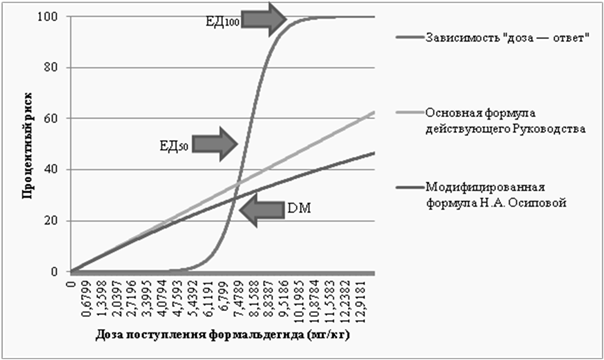

Графики функций, построенные по вышеуказанным формулам, не проходят через ключевые точки: минимально действующую (пороговую) дозу (DM), среднюю эффективную дозу (ED50) и абсолютную эффективную дозу (ED100) (рис. 2).

Рис. 2. Графики функций ― зависимость «доза ― ответ», прямая пропорциональность (фактор наклона) и модифицированная формула Н. А. Осиповой ― для формальдегида с шагом изменения дозы 0,0013 мг/кг

В действительности уровень канцерогенного риска определяется только зависимостью «доза ― ответ». Она представляет собой экспоненциальный закон распределения уровней возникновения негативных эффектов у экспонируемого населения. Основная трудность заключается в том, что по формуле log-нормального распределения неправильно вычисляется канцерогенный риск при отсутствии поступления вещества (среднесуточная доза равна 0 мг/(кг•день)).

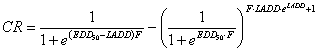

Нами выведена формула расчёта канцерогенного риска, по которой строится график зависимости «доза ― ответ». Она учитывает все ключевые моменты: отсутствие канцерогенного риска при среднесуточной дозе, равной 0 мг/(кг•день), положение значений минимально действующей (пороговой), средней эффективной и абсолютной эффективной доз. Выводится следующим образом: выбираются центральная точка (в данном случае ― средняя эффективная доза), фактор наклона графика зависимости «доза ― ответ» (учитывается эффект кумуляции вещества) и подставляются в общую формулу log-нормального распределения. Log-нормальное распределение (N) вычисляется по формуле:

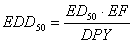

Теперь в основной закон нужно включить EDD50 и фактор наклона графика зависимости «доза ― ответ» (F). Значение EDD50 вычисляется по формуле:

где EDD50 ― средняя эффективная доза, усреднённая на хроническую экспозицию (мг/(кг•день)), EF ― частота воздействия (дней/год), DPY ― число дней в году (365/год).

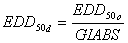

Фактор наклона зависимости «доза ― ответ» (F) имеет ту же размерность, что и фактор канцерогенного потенциала ― (кг•день)/мг. Для различных путей поступления вредных веществ (ингаляционного, перорального и перкутанного) раздельно устанавливаются значения EDD50 и F. В связи с тем, что при накожном воздействии для ряда веществ отсутствуют данные EDD50 и F, необходимо использовать величины EDD50 и F при пероральном поступлении этих веществ и коэффициент абсорбции в желудочно-кишечном тракте (GIABS). Ниже представлены формулы расчёта.

где EDD50d ― средняя эффективная доза при накожном воздействии веществ, EDD50o ― средняя эффективная доза при пероральном поступлении веществ, Fd ― фактор наклона зависимости «доза ― ответ» при накожном воздействии веществ, Fo ― фактор наклона зависимости «доза ― ответ» при пероральном поступлении веществ.

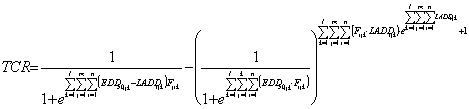

Значения EDD50 и F подставляются в окончательную формулу расчёта процентного канцерогенного риска:

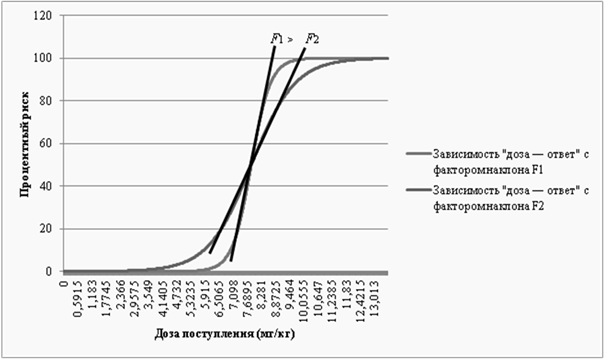

В данном случае канцерогенный риск будет рассчитываться в формате с плавающей запятой. В правой части формулы, обратите внимание, дробная составляющая представлена константой, которая последовательно возводится в степень. Средняя эффективная доза (EDD50) ― центральная точка в графике зависимости «доза ― ответ», фактор наклона (F) показывает, как изменяется нарастающий эффект действия вещества (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение факторов наклона зависимостей «доза ― ответ» для двух веществ (чем больше фактор наклона, тем менее токсично вещество)

Суммарный канцерогенный риск (TCR) лучше рассчитывать по представленной ниже формуле, так как возможно превышение единицы (100 %) для канцерогенов, предельно допустимые концентрации (ПДК) которых установлены без учёта их канцерогенного действия на организм человека.

где n ― количество вредных веществ, m ― количество различных путей поступления веществ в каждом объекте окружающей среды, l ― количество объектов окружающей среды, в которых присутствуют вредные вещества.

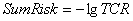

Имеется ещё один момент ― формат представления значений канцерогенного риска с плавающей запятой. Авторы в своих статьях по-разному обозначают один и тот же уровень риска, допустим 1,5•10– 5 : одни ― 15•10– 6 , другие ― 0,15•10– 4 . На первый взгляд не совсем понятно, к какому диапазону риска он относится. Чтобы избежать этого, мы предлагаем ввести логарифмическую шкалу и вычислять значение риска с отрицательным десятичным логарифмом:

Критериальная оценка следующая: более 6 ― первый диапазон риска, который не требует проведения плановых оздоровительных мероприятий (уровень De minimis); от 4 до 6 ― второй диапазон риска, который соответствует предельно допустимому риску и подлежит постоянному контролю; от 3 до 4 ― третий диапазон риска, приемлемый для профессиональных групп и неприемлемый для населения в целом (требует разработки и проведения плановых оздоровительных мероприятий); от 0 до 3 ― четвёртый диапазон риска, который неприемлем ни для населения, ни для профессиональных групп (уровень De manifestis Risk, требующий проведения экстренных оздоровительных мероприятий по снижению риска).

Таким образом, совершенствование системы оценки уровней канцерогенного риска позволит с максимальной точностью определять его на всём диапазоне влияния вредных веществ. Выведенные формулы расчёта канцерогенного риска можно рекомендовать к внедрению в Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду.

1. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Р 2.1.10.1920–04. ― М.: ФЦ Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. ― 143 с.

Источник