Биологические функции углеводов

1. Энергетическая. Углеводы обеспечивают 60–70 % энергозатрат организма. При полном распаде 1 г углеводов выделятся 17,15 кДж энергии. Углеводы входят в состав макроэргических соединений (АТФ, ГТФ и др.). В клетках живых организмов углеводы являются источниками и аккумуляторами энергии.

2. Опорная. Углеводы в растениях (на их долю приходится до 90 % сухого вещества) и некоторых животных (до 20 % сухого вещества) выполняют роль опорного (скелетного) материала, входят в состав многих важнейших природных соединений.

3. Пластическая. Углеводы входят в состав биологических мембран и органоидов клетки.

4. Защитная. Мукополисахариды, входящие в состав вязких секретов (слизей), защищают внутренние стенки сосудов и воздухоносные пути от механических и химических воздействий.

5. Регуляторная. Клетчатка регулирует акт перистальтики.

6. Специфическая. Отдельные углеводы выполняют особые функции: участвуют в проведении нервных импульсов, образовании антител.

7. Генетическая. Пентозы входят в состав ДНК и РНК.

8. Углеводы (пентозы) входят в состав нуклеотидсодержащих коферментов.

9. Трофическая. Так, запасной (резервный) полисахарид гликоген является трофическим включением.

Классификация углеводов

Все углеводы подразделяются на две группы: простые и сложные.

Простыми углеводами называют углеводы, которые не способны гидролизоваться с образованием более простых соединений, в их составе число атомов углерода равно числу атомов кислорода.

Сложные углеводы – углеводы, способные гидролизоваться на более простые. Число атомов углерода у них не равно числу атомов кислорода.

Сложные углеводы очень разнообразны по составу, молекулярной массе и по свойствам. Их делят на две группы: низкомолекулярные сахароподобные (или олигосахариды) и высокомолекулярные (полисахариды).

1. Моносахариды – простые углеводы, при расщеплении которых не сохраняются свойства глюцидов (глюкоза, фруктоза). Почему этот материал здесь, может быть, перенести выше??

2. Олигосахариды – соединения из двух и более моносахаридов (до 10) – сахароза, лактоза, мальтоза.

3. Полисахариды – сложные сахариды, молекула которых состоит из многих моносахаридных остатков (крахмал, альгиновые кислоты, агар).

Моносахариды

Моносахариды подразделяются на: триозы – 3 атома С; тетрозы – 4 атома С; пентозы – 5 атомов С; гексозы – 6 атомов С; гептозы –

7 атомов С; октозы – 8 атомов С.

Моносахариды, содержащие альдегидные группы, называют альдозами, содержащие кетонные группы – кетозами. Название моносахаридов составляется из наименования активной группы и числа атомов С: альдотриоза, кетопентоза и т.д.

Триозы – диоксиацетон, глицеральдегид.

Пентозы – арабиноза, рибоза, ксилоза, дезоксирибоза. Арабиноза содержится в свекле. Рибоза и дезоксирибоза – важный структурные компоненты нуклеиновых кислот, входят в состав ДНК, РНК, нуклеотидных коферментов, являются промежуточными продуктами прямого (пентозного) углеводного распада в организме.

Ксилоза – структурный компонент содержащихся в соломе, отрубях, древесине полисахаридов ксилозанов.

CHO CH2OH CHO CHO

H — C — OH CO H — C — OH HO- C — H

HO- C — H HO- C — H HO- C — H H — C — OH

H — C — OH H — C — OH HO- C — H H — C — OH

H — C — OH H — C — OH H — C — OH H — C — OH

Глюкоза Фруктоза Галактоза Манноза

Основной гексозой является глюкоза, участвующая в анаэробном и аэробном углеводном распаде. В печени под воздействием ферментов гексозы превращаются в глюкозу. При окислении гексоз образуются гексуроновые кислоты: глюкоза и галактоза.

Глюкоза (виноградный сахар, декстроза, глюкуроновая кислота) широко распространена в природе: содержится в зеленых частях растений, в виноградном соке, семенах и фруктах, ягодах, меде. Входит в состав важнейших полисахаридов: сахарозы, крахмала, клетчатки, многих гликозидов. Получают глюкозу гидролизом крахмала и клетчатки. Сбраживается дрожжами.

Фруктоза (фруктовый сахар, левулеза) в свободном состоянии содержится в зеленых частях растений, нектаре цветов, семенах, меде. Входит в состав сахарозы, образует высокомолекулярный полисахарид инсулин. Сбраживается дрожжами. Получают из сахарозы, инсулина, трансформацией других моноз методами биотехнологии.

Глюкоза и фруктоза играют большую роль в пищевой промышленности, являясь важным компонентом продуктов питания и исходным материалом при брожении.

Галактоза – компонент лактозы.

Замена у второго атома С– группы ОН на – NH2 приводит к образованию аминосахароз гексозаминов (глюкозамин, галактозамин).

Гексозамины входят в состав клеточных оболочек и мукополисахаридов в свободном состоянии и в соединении с CH3COOH.

Олигосахариды

Молекулы олигосахаридов содержат от 2 до 10 моносахаридных остатков. Формула дисахаридов C12H22O11. Для живого организма важны следующие дисахариды: сахароза, мальтоза, лактоза.

1. Сахароза (виноградный сахар, свекловичный тростниковый сахар) построена из глюкозы и фруктозы. В сахарной свекле содержится 15–22 % сахарозы, в сахарном тростнике – 12–15 %.

2. Лактоза (молочный сахар) построена из глюкозы и галактозы, синтезируется в молочных железах;

3. Мальтоза (солодовый сахар) состоит из двух молекул глюкозы.

4. Мальтоза – основной структурный компонент крахмала и гликогена.

5. Трегалоза (грибной сахар) состоит из двух остатков глюкозы. Содержится в дрожжах, грибах, водорослях.

Трисахариды включают три моносахаридных остатка. Одним из представителей трисахаридов является рафиноза (мелитриоза) С18Н32О16. Она содержится в сахарной свекле, семенах хлопчатника, сое, гороха. При кислотном гидролизе из рафинозы образуются глюкоза, фруктоза и галактоза. Под действием фермента сахаразы от рафинозы отщепляется фруктоза и остается дисахарид мелибиоза (С12Н22О11).

Полисахариды

Полисахариды – высокомолекулярные углеводы, состоящие из большого числа моносахаридов (до 6–10 тысяч остатков моноз).

Подразделяются на гомо- и гетерополисахариды.

Гомополисахариды содержат моносахаридные остатки одного вида. К ним относятся крахмал, гликоген, клетчатка.

Крахмал (С6Н10О5)n – резервный полисахарид растений – представляет собой смесь полимеров двух типов, построенных из остатков глюкопиранозы: амилозы и амилопектина.

Амилоза – линейный полимер, содержит от 1 000 до 6 000 остатков глюкозы, молярная масса 16 000–1 000 000. При добавлении иода дают синюю окраску. Содержание амилозы в крахмале 18–25 %.

Амилопектин – полимер, содержащий от 5 000 до 6 000 остатков глюкозы, молекула амилопектина имеет сферическую форму. В крахмале содержится 75–82 % амилопектина. образует При взаимодействии с иодом он дает фиолетовую окраску с красноватым оттенком.

Гликоген (животный крахмал) – запасной углевод животного организма – состоит из 30 000 остатков глюкозы. Накапливается в печени, мышцах, сердце. Восполняет недостаток глюкозы. По своему строению напоминает амилопектин, но более разветвлен и его молекула имеет более компактную упаковку. Гликоген хорошо растворяется в горячей воде, но его растворы при охлаждении не образуют клейстер. Гидролизуется с образованием в качестве конечного продукта глюкозы.

Клетчатка – основной компонент и опорный материал клеточных стенок растений. Так, содержание клетчатки в волосках семян хлопчатника составляет 98 %, древесине – 40–50 %, зернах пшеницы – 3 %, ржи и кукурузе – 2,2 %. Молекула клетчатки имеет линейное строение и состоит из 2 000–3 000 остатков b-D-глюкопиранозы, которые соединены между собой 1-м и 4-м углеродными атомами остатков моноз. Молекулы клетчатки с помощью водородных связей объединены в мицеллы (пучки), состоящие из параллельных цепей. Клетчатка нерастворима в воде и при обычных условиях не гидролизуется кислотами.

Это комплексы различных видов моносахаридов.

К гетеросахаридам относятся мукополисахариды (гликозамингликаны), содержащие различные виды моносахаридов и их производные, азотистые основания, органические кислоты, образуют комплексы с белками и жирами. К ним относятся:

1. Гиалуроновая кислота, представляющая собой часть межклеточного вещества, обеспечивает скрепление клеток.

2. Хондроитинсерные кислоты – структурные компоненты хрящей, связок, клапанов сердца, антикоагулянтов крови.

3. Гепарин – антикоагулянт, противовоспалительное средство.

4. Сиаловые кислоты (соединения нейраминовой и уксусной кислот), участвующие в построении клеточных оболочек. Повышенный уровень сиаловых кислот в крови используется для диагностики воспалительных заболеваний.

Реакция Майара

Из технологических свойств рыбного сырья, обусловленных присутствием гликозаминогликанов неферментативного покоричневения. Фраза не закончена!! Это объясняется реакцией Майара (сахароаминной реакцией), в ходе которой NH2-группы аминокислотных остатков белка (аргинина, гистидина, лизина, глицина) реагируют с карбонильными группами углеводов с образованием меланоидинов (высокомолекулярных продуктов с интенсивной коричневой окраской):

Источник

Биологическая роль углеводов состоит в том, что они

а) являются источником энергии

б) являются структурными элементами клеток и тканей

в) играют защитную роль

г) являются источником витаминов

58. Оптимальное распределение калорийности пищи в % (при 3-х разовом питании):

А) 30-45-25

Назовите признак не характеризующий пищевые отравления.

а) внезапное острое начало заболевания

б) короткий инкубационный период

в) случай пищевого отравления связан с употреблением пищевого продукта

г) возможна передача заболевания от больного к здоровому.

60. Пищевое отравление, относящиеся к микотоксикозам:

61. К пищевым токсикозам не относятся:

а) стафилококковые токсикозы,б) ботулизм

В) отравления фазином

62. Продукты, чаще всего являющиеся причиной возникновения стафилококковых токсикозов:

а) грибы домашнего консервирования

б) кондитерские изделия с кремом

в) колбасы и окорока домашнего приготовления

г) фруктовые компоты домашнего консервирования;

63. Пищевые токсикоинфекции возникают при употреблении пищи, содержащей

а) массивные количества размножившихся в ней живых микроорганизмов

Б) токсины бактерий

в) поры ботулиновой палочки

64. Проросший картофель содержит вещество, вызывающее отравление:

Амигдалин содержится в

г) в горьком миндале

66. Симптомы, вызываемые стафилококковой интоксикацией:

а) тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, температура тела 38 – 39 0 С, продолжительность заболевания 1—3 дня.б) тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, температура тела не повышается, продолжительность заболевания 1—3 дня.в) тошнота, рвота, диарея, боли в животе, слабость, температура тела температура тела 38 – 39 0 С, продолжительность заболевания 7—8 дней.г) тошнота, диарея, слабость, температура тела не повышается, продолжительность заболевания 7—8 дней.

67. Симптомы ботулизма:

а) слабость, головокружение, рвота, двоение в глазах, опущение век, голос слабый, глотание и жевание затруднены, температура тела нормальная или чуть повышена (37,2-37,3 0С), сознание сохраненоб) слабость, головокружение, рвота, температура тела повышена (37,5-38,5 0С)в) тошнота, рвота, диарея, боли в животе, температура тела нормальнаяг) слабость, головокружение, рвота, голос слабый, температура тела нормальная или чуть повышена (37,2-37,3 0С), сознание сохранено68. Эрготизм возникает при употреблении изделий из зерна, содержащего примесь:а) спорыньиб) головнив) токсиновг) тяжелых металлов

69. Назовите заболевание относящиеся к пищевым отравлениям, вызванными микотоксинами:

в) юксовская болезнь

70. Стафилококковое отравление можно получить при употреблении:

а) ветчины консервированной

в) ядовитых грибов

Г) сметаны

Пищевые отравления бактериального происхождения протекают по типу

а) токсикоинфекций и отравлений

б) токсикозов и афлотоксикозов

В) токсикоинфекций и токсикозов (интоксикаций)

г) токсикоинфекций и токсинообразования

72. Пищевые токсикозы — это заболевания, возникающие при употреблении продуктов, содержащих

А) массивные количества размножившихся в ней живых микроорганизмов

б) токсины бактерий

в) поры ботулиновой палочки

73. К фузариотоксикозам относятся :

а) эрготизм и отравление «пьяным хлебом»

б) афлотоксикоз иалиментарно-токсическая алейкия

в) алиментарно-токсическая алейкия и отравление «пьяным хлебом»

г) отравление «пьяным хлебом» и эрготизм

74. Пищевые отравления — это

а) заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей токсины либо другие ядовитые для организма вещества

Б) заболевания различной природы, возникающие при употреблении пищи, содержащей болезнетворные микроорганизмы или их токсины либо другие ядовитые для организма вещества немикробной природы.

в) заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей болезнетворные микроорганизмы

г) заболевания, возникающие при употреблении пищи, содержащей ядовитые вещества немикробной природы.

Источник

1.5. Биологическая роль углеводов и их важнейшие источники

1.5. Биологическая роль углеводов и их важнейшие источники

Углеводы – одна из основных групп пищевых веществ, играющих немаловажную роль в питании человека. Их основное значение в питании – обеспечение энергетических потребностей организма, то есть снабжение организма энергией. Энергия освобождается в результате непрерывно протекающих процессов биологического окисления, конечные продукты которого – углекислота и вода – выделяются из организма. Таким образом, основная часть углеводов, поступающих с пищей, в процессе жизнедеятельности быстро используется как источник энергии. Незначительная часть углеводов откладывается (депонируется) в виде запасов (гликогена) в печени, мышцах и других тканях, но эти запасы невелики.

Углеводы также служат пластическим материалом. Они входят в состав многих гормонов, ферментов, протромбина и других биологически активных веществ.

По своей энергетической ценности углеводы равноценны белкам (1 г углеводов при окислении в организме дает 4 ккал). Они используются в качестве энергетического материала для любой деятельности человека, связанной с физической работой, поэтому при всех видах физической нагрузки отмечается повышенная потребность в них.

Углеводы подразделяются на моно-, олиго– и полисахариды. Моносахариды представлены в питании глюкозой (виноградный сахар), фруктозой, галактозой. В свободном виде глюкоза постоянно содержится в крови в определенной концентрации, обеспечивая энергетическим материалом различные клетки, органы и системы организма. Источником моносахаридов являются многие фрукты, ягоды, мед.

Олигосахариды делятся на дисахариды, трисахариды и т. д. Наиболее важны для человека дисахариды – сахароза, лактоза, мальтоза. Так, сахароза состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы, на которые она распадается под влиянием ферментов пищеварительного тракта. Сахарный песок представляет собой кристаллы сахарозы.

Основными источниками сахарозы служат сахар, кондитерские изделия, варенье, мороженое, сладкие напитки. Лактоза (молочный сахар) состоит из соединенных молекул глюкозы и галактозы, на которые она расщепляется перед всасыванием в кишечнике ферментом лактазой. Лактоза содержится в молочных продуктах. Мальтоза, или солодовый сахар, состоит из двух молекул глюкозы, содержится в меде, экстракте из солода (патоке мальтозной), пиве.

Моно– и дисахариды обладают сладким вкусом, в связи с чем их называют также простыми углеводами.

Третья важнейшая группа углеводов – полисахариды (греч. «поли» – «много»), или сложные углеводы, состоящие из большого числа соединенных молекул глюкозы. Они делятся на перевариваемые и не перевариваемые в желудочно-кишечном тракте человека. В первую группу входят крахмал растений и животный крахмал (гликоген), которые сравнительно легко расщепляются ферментами пищеварительной системы с образованием глюкозы.

Переваривание крахмала начинается в ротовой полости под действием фермента слюны – амилазы, завершается в кишечнике под действием его пищеварительных соков и сока поджелудочной железы. Крахмалами, составляющими около 80-90 % всех углеводов в питании человека, богаты зерновые продукты, мука пшеничная и ржаная, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, бобовые, картофель.

Ко второй группе относятся полисахариды и лигнин, основным свойством которых является устойчивость к гидролизу ферментами тонкого кишечника человека с полной или частичной ферментацией в толстом кишечнике. Эту группу веществ называют пищевыми волокнами, и они включают в себя целлюлозу (клетчатку), гемицеллюлозу, пектиновые вещества и др. Роль пищевых волокон в организме велика: они участвуют в формировании объема съеденной пищи, способствуют возникновению во время еды чувства сытости, необходимы для нормального функционирования кишечника, предупреждения запоров, обеспечивают удаление из организма конечных продуктов обмена, снижают уровень общего холестерина и глюкозы в крови.

Недостаток пищевых волокон в питании сопровождается ростом функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта и ассоциируется с развитием заболеваний обмена веществ, таких как сахарный диабет 2 типа, желчекаменная болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и др. Пищевые волокна принято подразделять на растворимые и нерастворимые. Растворимые волокна (пектины, гемицеллюлозы, камеди и др.) содержатся преимущественно в овсе, ячмене, овощах, фруктах, подорожнике, семенах льна; нерастворимые волокна (целлюлоза и др.) – в зерновых продуктах, орехах, отрубях, бобовых и овощах.

Избыточное потребление рафинированных легкоусвояемых углеводов (сахаров) является одной из ведущих причин появления избыточной массы тела и ожирения. Оптимальным считается потребление углеводов для взрослого человека в количестве 55-65 % от суточной калорийности рациона, что в среднем составляет 300-500 г в сутки. Потребность в углеводах для девушек составляет в среднем 360 г, для юношей – 400 г в сутки.

Потребность взрослого человека в углеводах зависит от физической активности, характера выполняемой работы, температуры внешней среды, возраста. Хотя углеводы не принадлежат к числу незаменимых факторов питания и могут образоваться в организме из аминокислот и глицерина, минимальное количество углеводов в пищевом рационе не должно быть ниже 50-60 г. Дальнейшее снижение количества углеводов ведет к нарушению обменных процессов в организме, в том числе к использованию в качестве энергетического материала тканевых белков (в первую очередь мышечных).

В современных условиях в связи с повсеместным сокращением объема мышечной работы снизились энергозатраты, соответственно, уменьшилась и средняя потребность в углеводах. При увеличении физической нагрузки подростков, например при активных занятиях физкультурой и спортом, во время спортивных соревнований, потребность в углеводах заметно возрастает, и, напротив, при ее уменьшении, при малоподвижном образе жизни она снижается. В частности, потребление углеводов спортсменами в дни напряженных соревнований может возрасти до 600-700 г в сутки.

На долю сложных, медленно всасывающихся углеводов (крахмал, гликоген) должно приходиться 80-90 % от общего количества потребляемых углеводов, то есть в среднем 300-400 г в сутки для взрослых здоровых людей, 290-360 г – для подростков. Доля рафинированных легкоусвояемых углеводов (сахаров) должна составлять не более 50-100 г в сутки. Их источником служат рафинированный сахар, продукты и блюда, содержащие сахар (варенье, джемы, повидло, компоты, различные виды конфет, пирожные, торты, фруктовые воды), а также мед. Из плодов и овощей наиболее богаты сахарами бананы, ананасы, виноград, хурма, инжир, персики, абрикосы, слива, вишня, яблоки, груши, арбузы, дыни, свекла, морковь. Пищевой рацион должен также содержать достаточное количество пищевых волокон (в среднем не менее 25 г в сутки), источником которых, как отмечалось выше, являются растительные продукты.

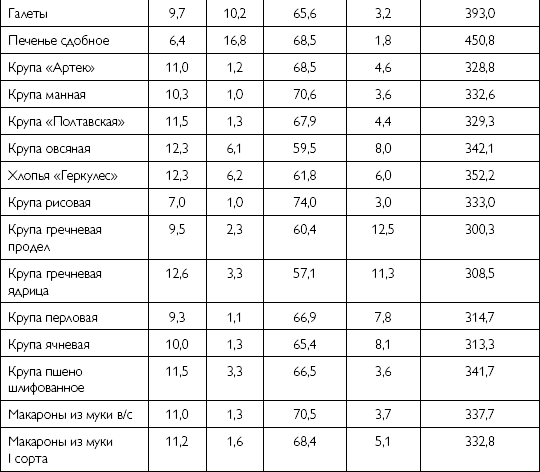

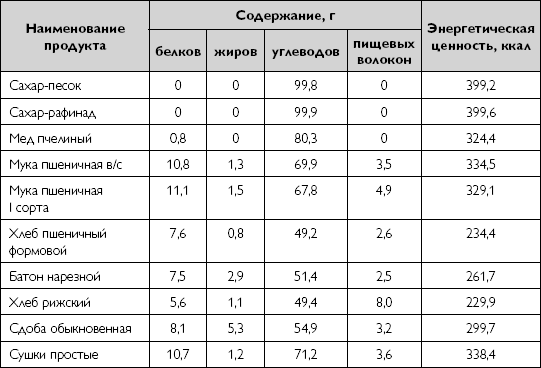

Химический состав продуктов, используемых в качестве основных источников углеводов и пищевых волокон, представлен в таблице 3.

Химический состав продуктов, используемых в качестве основных источников углеводов и пищевых волокон (в 100 г продукта), и их энергетическая ценность[3]

Потребление продуктов, богатых крахмалом (крупы, хлеб грубого помола и др.), имеет несомненное преимущество перед потреблением рафинированных продуктов, таких как сахар, конфеты и другие кондитерские изделия, поскольку с первой группой продуктов человек получает не только углеводы, но и витамины группы В, минеральные соли, микроэлементы, пищевые волокна, в то время как сахар характеризуется лишь высокой энергетической ценностью, является носителем «пустых» калорий и не содержит каких-либо полезных пищевых веществ.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник