Обратному всасыванию не подвергаются глюкоза мочевина витамины аминокислоты

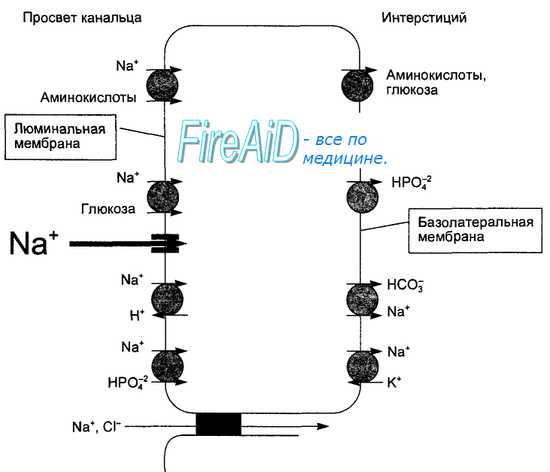

Реабсорбция ионов натрия в проксимальном отделе осуществляется несколькими механизмами активного и пассивного транспорта (рис. 14.9). Во-первых, реабсорбция натрия осуществляется первично активным транспортом. Ионы натрия входит в клетки эпителия через апикальную мембрану пассивно через натриевые каналы по концентрационному градиенту, его выведение через базолатеральные мембраны эпителиальных клеток происходит активно с помощью натрий-калиевых насосов, использующих энергию АТФ. Именно деятельность этих насосов обеспечивает градиент концентрации ионов натрия между внутриканальцевой и внутриклеточной средами. Во-вторых, на апикальной мембране имеется электронейтральный переносчик, обеспечивающий активный обмен Na+ и Н+, при этом ион натрия поступает в клетку в обмен на удаляемый из клетки Н-ион. Такой механизм транспорта носит название антипорта.

Этот переносчик обеспечивает и всасывание бикарбонатного аниона. Профильтровавшийся бикарбонатный анион вместе с Н-ионом образуют угольную кислоту: HCO3 + Н+ = Н2С03. Располагающаяся на щеточной каемке эпителия канальца карбоангидраза катализирует разложение в канальцевой жидкости угольной кислоты: Н2С03 о Н20 + С02, после чего С02 диффундирует в клетку по градиенту концентрации. В клетке под влинием цитоплазменной карбоангидразы протекает обратная реакция: С02 + Н20=Н2С03, угольная кислота диссоциирует: Н2С03 о Н+ + HCO3. Бикарбонатный анион (НСОз) пассивно переносится в перитубулярную жидкость по электрохимическому градиенту, создаваемому активным переносом натрия через ба-золатеральную мембрану, а Н-ион через апикальную мембрану с помощью антипорта Na+-H+ выводится в просвет канальца. Таким образом, сопровождающим всасывающийся ион натрия в начальных отделах проксимального канальца анионом является бикарбонат. Анионы хлора всасываются в начальных отделах плохо из-за низкой проницаемости стенки. Объем мочи в канальце уменьшается из-за пассивной реабсорбции воды, и концентрация хлоридов в его содержимом растет. В конечных участках проксимальных канальцев межклеточные контакты уже проницаемы для хлоридов (концентрация которых повысилась) и они пассивно по градиенту концентрации всасываются из мочи путем парацеллюлярной диффузии, создавая электрохимический градиент для натрия. В-третьих, ион натрия реабсорбируется пассивно, по электрохимическому градиенту, вслед за анионом хлора. Такой пассивный транспорт одного иона (натрия) вместе с пассивным транспортом другого (хлорида) носит название котранспорта. В-четвертых, на апикальной мембране расположены переносчики-котранспортеры натрия и органических веществ (глюкозы, аминокислот), натрия и фосфата или сульфата.

Проксимальная реабсорбция глюкозы и аминокислот осуществляется с помощью специальных переносчиков щеточной каемки апикальной мембраны эпителиальных клеток. Эти переносчики транспортируют глюкозу или аминокислоту, только если одновременно связывают и переносят натрий. Пассивное перемещение натрия по градиенту концентрации внутрь клеток ведет к транспорту через мембрану и переносчика с глюкозой или аминокислотой. Для реализации этого процесса необходима низкая концентрация натрия в эпителиальной клетке, создающая градиент концентрации между внешней и внутриклеточной средой, что обеспечивается энергозависимой работой натрий-калиевого насоса базальной мембраны. Поскольку перенос глюкозы или аминокислоты связан с натрием, а его транспорт определяется активным удалением натрия из клетки, такой вид транспорта называют вторично активным, или симпортом, т. е. совместным пассивным транспортом одного вещества (глюкоза) из-за активного транспорта другого (натрия) с помощью одного переносчика.

Ввиду того что для реабсорбции глюкозы необходимо связывание каждой ее молекулы с молекулой переносчика, при избытке глюкозы в первичной моче может произойти полная загрузка всех молекул переносчиков и глюкоза уже не сможет всасываться в кровь. Эта ситуация характеризуется понятием «максимальный канальцевый транспорт вещества» (Тм глюкозы), которое отражает максимальную загрузку канальцевых переносчиков при определенной концентрации вещества в первичной моче и, соответственно, в крови. Эта величина составляет от 303 мг/мин у женщин до 375 мг/мин у мужчин. Величине максимального канальцевого транспорта соответствует понятие «почечный порог выведения».

Почечным порогом выведения называют ту концентрацию вещества в крови и, соответственно, в первичной моче, при которой оно уже не может быть полностью реабсорбировано в канальцах и появляется в конечной моче. Такие вещества, для которых может быть найден порог выведения, т. е. реабсорбирующиеся при низких концентрациях в крови полностью, а при повышенных концентрациях — не полностью, носят название пороговых. Примером является глюкоза, которая полностью всасывается из первичной мочи при концентрациях в плазме крови ниже 10 ммоль/л, но появляется в конечной моче, т. е. полностью не реабсорбируется, при содержании ее в плазме крови выше 10 ммоль/л. Следовательно, для глюкозы порог выведения составляет 10 ммоль/л.

Вещества, которые вообще не реабсорбируются в канальцах (инулин, маннитол) или мало реабсорбируются и выделяются пропорционально накоплению в крови (мочевина, сульфаты и др.), называются непороговыми, так как для них порога выведения не существует.

Переносчики апикальной мембраны для симпорта натрия и аминокислот лишь относительно специфичны, каждый из них способен транспортировать несколько видов аминокислот. Так, для глутамата и аспартата существует один вид переносчика, для аргинина, лизина — другой.

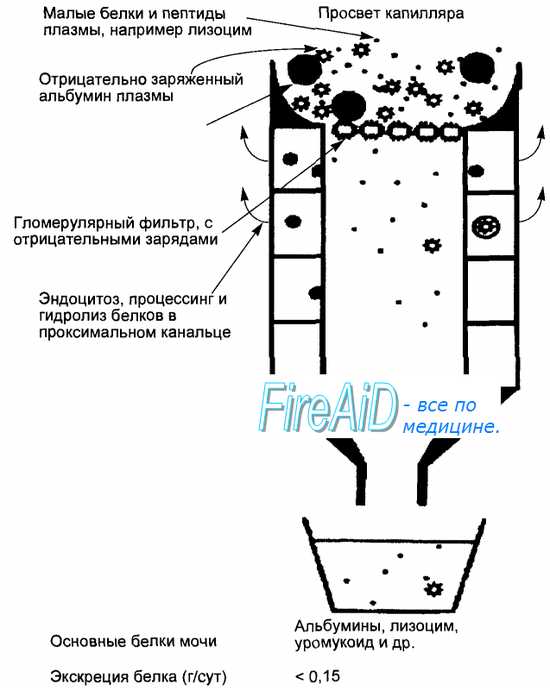

Реабсорбция пептидов и белков осуществляется практически полностью в проксимальных канальцах. Количество профильтровавшегося белка относительно невелико и составляет около 1,8 г в сутки. Некоторую его часть составляют альбумины, но фильтрационный барьер клубочков проходят и полипептиды меньшего размера, и в первичную мочу фильтруются, например, соматотропин, а также лизоцим и др. В конечную мочу поступает не более 0,15 г белка в сутки (рис. 14.10). Молекулы альбуминов после связывания с рецепторами на люминальной мембране клеток эпителия канальцев подвергаются эндоцитозу, внутриклеточные пузырьки поглощенного белка сливаются с лизосомами и белковые молекулы гидролизуются пеп-тидазами (аналог внутриклеточного пищеварения). Продукты гидролиза, в основном аминокислоты, выводятся в интерстициальную жидкость и поступают в перитубулярные капилляры. Пептиды, особенно с короткой цепью, подвергаются гидролизу ферментами щеточной каемки (аналог мембранного пищеварения), образующиеся аминокислоты реабсорбируются из просвета канальцев.

Источник

Механизмы мочеобразования

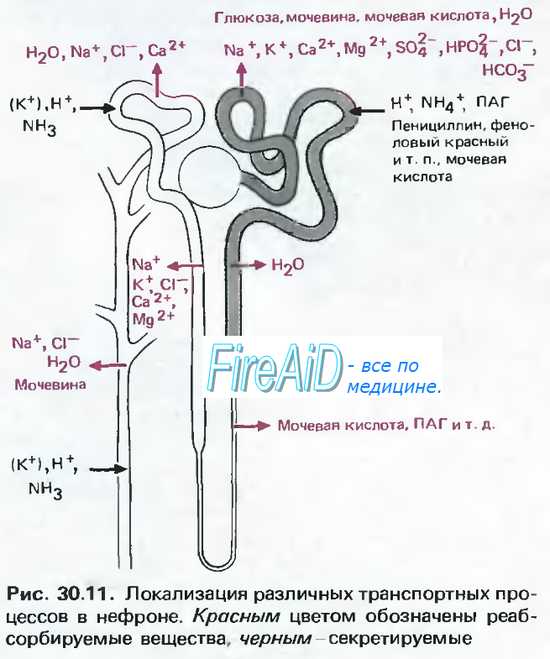

Мочеобразование осуществляется за счет трех последовательных процессов:

- 1) клубочковой фильтрации (ультрафильтрации) воды и низкомолекулярных компонентов из плазмы крови в капсулу почечного клубочка с образованием первичной мочи;

2) канальцевой реабсорбции — процесса обратного всасывания профильтровавшихся веществ и воды из первичной мочи в кровь;

3) канальцевой секреции — процесса переноса из крови в просвет канальцев ионов и органических веществ.

Фильтрация воды и низкомолекулярных компонентов из плазмы крови в полость капсулы происходит через клубочковый, или гломерулярный, фильтр. Гломерулярный фильтр имеет 3 слоя: эндотелиальные клетки капилляров, базальную мембрану и эпителий висцерального листка капсулы, или подоциты. Эндотелий капилляров имеет поры диаметром 50-100 нм, что ограничивает прохождение форменных элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). Основным барьером для фильтрации является базальная мембрана.

Поры в базальной мембране составляют 3 — 7,5 нм. Эти поры изнутри содержат отрицательно законные молекулы (анионные локусы), что препятствует прошению отрицательно заряженных частиц, в том числе белков. Третий слой фильтра образован отростками подоцитов, между которыми имеются щелевые диафрагмы, которые ограничивают прохождение альбуминов и других молекул с большой молекулой массой. Эта часть фильтра также несет отрицательный заряд. Легко фильтроваться могут вещества с молекулярной массой более 5500, абсолютным пределом для прохождения частиц через фильтр в норме является молекулярная масса 80 000.

При нефропатиях, нефритах поры теряют отрицательный заряд, что приводит к прохождению через них многих белков. Такие вещества, как гепарин, способствуют восстановлению анионных локусов, а антибиотики, наоборот, уменьшают их наличие.

Основным фактором, способствующим процессу фильтрации, является давление крови (гидростатическое) в капиллярах клубочков. К силам, препятствующим фильтрации, относится онкотическое давление белков плазмы крови и давление жидкости в полости капсулы клубочка, т.е. первичной мочи. Следовательно, эффективное фильтрационное давление представляет собой разность между гидростатическим давлением крови в капиллярах и суммой онкотического давления плазмы крови и внутрипочечного давления:

Рфильтр. = Ргидр. — (Ронк. +Рмочи).

Таким образом, фильтрационное давление составляет:

70 — (30 + 20) = 20 мм рт.ст.

Количественной характеристикой процесса фильтрации является скорость клубочковой фильтрации, которая определяется путем сравнения концентрации определенного вещества в плазме крови и моче. Для этого используются вещества, которые являются физиологически инертными, нетоксичными, не связывающиеся с белками в плазме крови, не реабсорбирующиеся в почечных канальцах и выделяющиеся с мочой только путем фильтрации.

Cин = Mин Ч V/Пин,

где Син — клиренс инулина, Мин — концентрация инулина в конечной моче, Пин — концентрация инулина в плазме, V — объем мочи в 1 мин.

Клиренс показывает, какой объем плазмы (в мл) очистился целиком от данного вещества за 1 мин.

Сравнивая клиренсы других веществ с клиренсом инулина, можно определить процессы, участвующие в выделении этих веществ с мочой. Если клиренс вещества равен клиренсу инулина, следовательно это вещество только фильтруется. Если клиренс вещества больше клиренса инулина, значит это вещество выделяется не только за счет фильтрации, но и секреции. Если клиренс вещества меньше клиренса инулина, то вещество после фильтрации реабсорбируется.

В клинике для определения скорости клубочковой фильтрации обычно используют эндогенный метаболит креатинин, концентрация которого в крови довольно стабильна. Креатинин удаляется из крови в основном путем клубочковой фильтрации, но в очень малых количествах он секретируется, поэтому его клиренc — менее точный показатель, чем клиренс инулина. Тем не менee он широко используется в клинике, так как для его измерения не требуется внутривенное введение.

В норме у мужчин скорость клубочковой фильтрации составляет 125 мл/мин, а у женщин — 110 мл/мин.

Первичная моча превращается в конечную благодаря процессам, которые происходят в почечных канальцах и собирательных бочках. В почке человека за сутки образуется 150 — 180 л фильма, или первичной мочи, а выделяется 1,0-1,5 л мочи. Остальная жидкость всасывается в канальцах и собирательных трубочках.

Канальцевая реабсорбция — это процесс обратного всасывания воды и веществ из содержащейся в просвете канальцев мочи в лимфу и кровь. Основной смысл реабсорбции состоит в том, чтобы сохранить организму все жизненно важные вещества в необходимых количествах. Обратное всасывание происходит во всех отделах нефрона. Основная масса молекул реабсорбируется в проксимальном отделе нефрона. Здесь практически полностью абсорбируются аминокислоты, глюкоза, витамины, белки, микроэлементы, значительное количество ионов Na+, C1-, HCO3- и многие другие вещества.

В петле Генле, дистальном отделе канальца и собирательных трубочках всасываются электролиты и вода. Ранее считали, что реабсорбция в проксимальной части канальца является обязательной и нерегулируемой. В настоящее время доказано, что она регулируется как нервными, так и гуморальными факторами.

Обратное всасывание различных веществ в канальцах может происходить пассивно и активно. Пассивный транспорт происходит без затраты энергии по электрохимическому, концентрационному или осмотическому градиентам. С помощью пассивного транспорта осуществляется реабсорбция воды, хлора, мочевины.

Активным транспортом называют перенос веществ против электрохимического и концентрационного градиентов. Причем различают первично-активный и вторично-активный транспорт. Первично-активный транспорт происходит с затратой энергии клетки. Примером служит перенос ионов Na+ с помощью фермента Na+, K+ — АТФазы, использующей энергию АТФ. При вторично-активном транспорте перенос вещества осуществляется за счет энергии транспорта другого вещества. Механизмом вторично-активного транспорта реабсорбируются глюкоза и аминокислоты.

Глюкоза. Она поступает из просвета канальца в клетки проксимального канальца с помощью специального переносчика, который должен обязательно присоединить ион Ма4′. Перемещение этого комплекса внутрь клетки осуществляется пассивно по электрохимическому и концентрационному градиентам для ионов Na+. Низкая концентрация натрия в клетке, создающая градиент его концентрации между наружной и внутриклеточной средой, обеспечивается работой натрий-калиевого насоса базальной мембраны.

В клетке этот комплекс распадается на составные компоненты. Внутри почечного эпителия создается высокая концентрация глюкозы, поэтому в дальнейшем по градиенту концентрации глюкоза переходит в интерстициальную ткань. Этот процесс осуществляется с участием переносчика за счет облегченной диффузии. Далее глюкоза уходит в кровоток. В норме при обычной концентрации глюкозы в крови и, соответственно, в первичной моче вся глюкоза реабсорбируется. При избытке глюкозы в крови, а значит, в первичной моче может произойти максимальная загрузка канальцевых систем транспорта, т.е. всех молекул-переносчиков.

В этом случае глюкоза больше не сможет реабсорбироваться и появится в конечной моче (глюкозурия). Эта ситуация характеризуется понятием «максимальный канальцевый транспорт» (Тм). Величине максимального канальцевого транспорта соответствует старое понятие «почечный порог выведения». Для глюкозы эта величина составляет 10 ммоль/л.

Вещества, реабсорбция которых не зависит от их концентрации в плазме крови, называются непороговыми. К ним относятся вещества, которые или вообще не реабсорбируются, (инулин, маннитол) или мало реабсорбируются и выделяются с мочой пропорционально накоплению их в крови (сульфаты).

Аминокислоты. Реабсорбция аминокислот происходит также по механизму сопряженного с Na+ транспорта. Профильтровавшиеся в клубочках аминокислоты на 90% реабсорбируются клетками проксимального канальца почки. Этот процесс осуществляется с помощью вторично-активного транспорта, т.е. энергия идет на работу натриевого насоса. Выделяют не менее 4 транспортных систем для переноса различных аминокислот (нейтральных, двуосновных, дикарбоксильных и аминокислот). Эти же системы транспорта действуют и в кишечнике для всасывания аминокислот. Описаны генетические дефекты, когда определенные аминокислоты не реабсорбируются и не всасываются в кишечнике.

Белок. В норме небольшое количество белка попадает в фильтрат и реабсорбируется. Процесс реабсорбции белка осуществляется с помощью пиноцитоза. Эпителий почечного канальца активно захватывает белок. Войдя в клетку, белок подвергается гидролизу со стороны ферментов лизосом и превращается в аминокислоты. Не все белки подвергаются гидролизу, часть их переходит в кровь в неизмененном виде. Этот процесс активный и требует энергии. За сутки с конечной мочой уходит не более 20-75 мг белка. Появление белка в моче носит название протеинурии. Протеинурия может быть и в физиологических условиях, пример, после тяжелой мышечной работы. В основном протеинурия имеет место в патологии при нефритах, нефропатиях, при миеломной болезни.

Мочевина. Она играет важную роль в механизмах концентрирования мочи, свободно фильтруется в клубочках. В проксимальном канальце часть мочевины пассивно реабсорбируется за счет градиента концентрации, который возникает вследствие концентрирования мочи. Остальная часть мочевины доходит до собирательных трубочек. В собирательных трубочках под влиянием АДГ происходит реабсорбция воды и концентрация мочевины повышается. АДГ усиливает проницаемость стенки и для мочевины, и она переходит в мозговое вещество почки, создавая здесь примерно 50% осмотического давления.

Из интерстиция по концентрационному градиенту мочевина диффундирует в петлю Генле и вновь поступает в дистальные канальцы и собирательные трубочки. Таким образом совершается внутрипочечный круговорот мочевины. В случае водного диуреза всасывание воды в дистальном отделе нефрона прекращается, а мочевины выводится больше. Таким образом ее экскреция зависит от диуреза.

Слабые органические кислоты и основания. Реабсорбция слабых кислот и оснований зависит от того, в какой форме они находятся — в ионизированной или неионизированной. Слабые основания и кислоты в ионизированном состоянии не реабсорбируются и выводятся с мочой. Степень ионизации оснований увеличивается в кислой среде, поэтому они с большей скоростью экскретируются с кислой мочой, слабые кислоты, напротив, быстрее выводятся с щелочной мочой.

Это имеет большое значение, так как многие лекарственные вещества являются слабыми основаниями или слабыми кислотами. Поэтому при отравлении ацетилсалициловой кислотой или фенобарбиталом (слабыми кислотами) необходимо вводить щелочные растворы (NaHCO3), для того чтобы перевести эти кислоты в ионизированное состояние, тем самым способствуя их быстрому выведению из организма. Для быстрой экскреции слабых оснований необходимо вводить в кровь кислые продукты для закисления мочи.

Вода и электролиты. Вода реабсорбируется во всех отделах нефрона. В проксимальных извитых канальцах реабсорбируется около 2/3 всей воды. Около 15% реабсорбируется в петле Генле и 15% — в дистальных извитых канальцах и собирательных трубочках. Вода реабсорбируется пассивно за счет транспорта осмотически активных веществ: глюкозы, аминокислот, белков, ионов натрия, калия, кальция, хлора. При снижении реабсорбции осмотически активных веществ уменьшается и реабсорбция воды. Наличие глюкозы в конечной моче ведет к увеличению диуреза (полиурии).

Основным ионом, обеспечивающим пассивное всасывание воды, является натрий. Натрий, как указывалось выше, также необходим для транспорта глюкозы и аминокислот. Кроме Того, он играет важную роль в создании осмотически активной среды в интерстиции мозгового слоя почки, благодаря чему происходит концентрирование мочи. Реабсорбция натрия совершается во всех отделах нефрона. Около 65% ионов натрия реабсорбируется в проксимальных канальцах, 25% — в петле нефрона, 9% — в дистальном извитом канальце и 1% — в собирательных трубочках.

Поступление натрия из первичной мочи через апикальную мембрану внутрь клетки канальцевого эпителия происходит пассивно по электрохимическому и концентрационному градиентам. Выведение натрия из клетки через базолатеральные мембраны осуществляется активно с помощью Na+, K+ — АТФазы. Так как энергия клеточного метаболизма расходуется на перенос натрия, транспорт его является первично-активным. Транспорт натрия в клетку может происходить за счет разных механизмов. Один из них — это обмен Na+ на Н+ (противоточный транспорт, или антипорт). В этом случае ион натрия переносится внутрь клетки, а ион водорода — наружу.

Другой путь переноса натрия в клетку осуществляется с участием аминокислот, глюкозы. Это так называемый котранспорт, или симпорт. Частично реабсорбция натрия связана с секрецией калия.

Сердечные гликозиды (строфантин К, оубаин) способны угнетать фермент Na+, К+ — АТФазу, обеспечивающую перенос натрия из клетки в кровь и транспорт калия из крови в клетку.

Большое значение в механизмах реабсорбции воды и ионов натрия, а также концентрирования мочи имеет работа так называемой поворотно-противоточной множительной системы.

Поворотно-противоточная система представлена параллельно расположенными коленами петли Генле и собирательной трубочкой, по которым жидкость движется в разных направлениях (противоточно). Эпителий нисходящего отдела петли пропускает воду, а эпителий восходящего колена непроницаем для воды, но способен активно переносить ионы натрия в тканевую жидкость, а через нее обратно в кровь. В проксимальном отделе происходит всасывание натрия и воды в эквивалентных количествах и моча здесь изотонична плазме крови.

В нисходящем отделе петли нефрона реабсорбируется вода и моча становится более концентрированной (гипертонической). Отдача воды происходит пассивно за счет того, что в восходящем отделе одновременно осуществляется активная реабсорбция ионов натрия. Поступая в тканевую жидкость, ионы натрия повышают в ней осмотическое давление, тем самым способствуя притягиванию в тканевую жидкость воды из нисходящего отдела. В то же время повышение концентрации мочи в петле нефрона за счет реабсорбции воды облегчает переход натрия из мочи в тканевую жидкость. Так как в восходящем отделе петли Генле реабсорбируется натрий, моча становится гипотоничной.

Поступая далее в собирательные трубочки, представляющие собой третье колено противоточной системы, моча может сильно концентрироваться, если действует АДГ, повышающий проницаемость стенок для воды. В данном случае по мере продвижения по собирательным трубочкам в глубь мозгового вещества все больше и больше воды выходит в межтканевую жидкость, осмотическое давление которой повышено вследствие содержания в ней большого количества Na»1″ и мочевины, и моча становится все более концентрированной.

При поступлении больших количеств воды в организм почки, наоборот, выделяют большие объемы гипотонической мочи.

Канальцевая секреция — это транспорт веществ из крови в просвет канальцев (мочу). Канальцевая секреция позволяет быстро экскретировать некоторые ионы, например калия, органические кислоты (мочевая кислота) и основания (холин, гуанидин), включая ряд чужеродных организму веществ, таких как антибиотики (пенициллин), рентгеноконтрастные вещества (диодраст), красители (феноловый красный), парааминогиппуровую кислоту — ПАГ.

Канальцевая секреция представляет собой преимущественно активный процесс, происходящий с затратами энергии для транспорта веществ против концентрационного или электрохимического градиентов. В эпителии канальцев существуют разные системы транспорта (переносчики) для секреции органических кислот и органических оснований. Это доказывается тем, что при угнетении секреции органических кислот пробенецидом секреция оснований не нарушается.

Транспортные секретирующие механизмы обладают свойством адаптации, т.е. при длительном поступлении вещества в кровоток количество транспортных систем за счет белкового синтеза постепенно увеличивается. Данный факт необходимо учитывать, например, при лечении пенициллином. Так как очищение крови от него постепенно возрастает, требуется увеличение дозировки для поддержания необходимой терапевтической концентрации.

Так как при невысоких концентрациях в крови ПАГ или диодраста они полностью удаляются из крови при однократном прохождении через почку путем секреции клетками проксимальных канальцев, это позволило, определяя клиренс этих веществ, получить значение объема плазмы крови, которое протекает по сосудам коркового вещества почки, т.е. эффективного почечного плазмотока. Зная гематокрит, можно рассчитать и величину коркового кровотока в почке.

Кроме того, канальцевый эпителий синтезирует и секретируют вещества, образующиеся в самих клетках эпителия, например, аммиак (путем дезаминирования некоторых аминокислот), гиппуровую кислоту (из бензойной кислоты и гликокола), которые выделяются с мочой, а также ренин, простагландины, глюкозу почек, поступающие в кровь.

Таким образом, состав конечной мочи зависит от процессов фильтрации, реабсорбции и секреции.

Источник