Нобелевская премии за открытие витамин

За свои многомиллиардные заработки все производители витаминов сегодня должны быть благодарны одному ученому и нобелевскому лауреату, который, выйдя за пределы своих научных интересов, заставил нас поверить, что прием большого количества витаминных добавок поможет улучшить здоровье, жить дольше и лучше. Хотя на самом деле они только увеличивают риск возникновения опасных заболеваний.

Публикуем материал из книги «Ящик Пандоры» о восхождении на научный олимп гения Лайнуса Полинга — и о падении с него.

Ящик Пандоры

Сложно для Эйнштейна

Лайнус Полинг был гением. В 1931 году он опубликовал статью под названием «Природа химической связи». Это была новая и весьма скандальная теория и первая попытка объединить квантовую физику с химией. Описание химических связей Полинга было настолько новым и передовым для того времени, что редактор журнала с трудом нашел эксперта, обладающего достаточными знаниями для написания рецензии.

За эту работу Лайнус Полинг, как самый выдающийся химик в США, получил премию Ленгмюра и был выбран в Национальную академию наук, то есть удостоен, пожалуй, наивысшей награды со стороны своих коллег. Он стал штатным профессором в Калифорнийском техническом университете — самом престижном научно-техническом университете мира. Полингу исполнилось тогда 30 лет, и это было только начало.

Прообраз Вселенной

В 1951 году Полинг опубликовал статью под названием «Структура белка». В этот раз он снова прыгнул выше головы и показал, что молекулы белка укладываются друг на друга в повторяющиеся узоры. На момент публикации ученые знали, что белки состоят из ряда связанных аминокислот, но не представляли трехмерного изображения белка. А Полингу это удалось. Открытие позволило Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику разгадать структуру ДНК: то был прообраз Вселенной.

В 1954 году Лайнус Полинг получил Нобелевскую премию по химии за изучение химической связи и структуры белка.

Две Нобелевских премии

Полинг вел активную жизнь не только в лаборатории: в 1950–60-е годы он был одним из ведущих борцов за мир. Участвовал в движении против атомной бомбы и убеждал правительство признать, что ядерная радиация разрушает структуру человеческой ДНК. Благодаря его усилиям было подписано первое соглашение на запрет испытаний ядерного оружия.

После этого ученый получил вторую Нобелевскую премию — мира. Лайнус стал первым (и пока единственным) человеком в истории, получившим две Нобелевские премии за личные достижения.

Мегадозы витамина С

Этим моментом можно считать мартовский день 1966 года. Ему было 65 лет, и он поехал в Нью-Йорк на вручение медали Карла Нейберга за научные достижения. В своей речи ученый сказал, что хотел бы только одного: прожить еще 25 лет и увидеть результаты определенных научных исследований.

Позже Полинг написал: «Вернувшись в Калифорнию, я получил письмо от биохимика Ирвина Стоуна, слышавшего мою речь. Он писал, что, если соблюдать его рекомендации и принимать 3000 мг витамина С, я проживу и 25 лет, и больше».

Полинг последовал совету Стоуна и стал принимать сначала 10, потом 20, а затем и 300 рекомендованных суточных доз витамина С, пока не дошел до 18 000 мг в день*.

Среднестатистическая норма витамина С для взрослого человека — 60–100 мг.

Это работало: ученый отметил, что чувствует себя энергичнее, здоровее и в целом лучше, чем раньше. Теперь Лайнус был уверен, что открыл источник молодости, и, имея за плечами две Нобелевские премии, стал главным в стране адептом приема мегавитаминов. Взяв за основу свой довольно ограниченный личный опыт, он стал рекомендовать мегавитамины и различные пищевые добавки при психических заболеваниях, гепатите, полиомиелите, туберкулезе, менингите, бородавках, инсультах, язве, брюшном тифе, дизентерии, проказе, переломах, горной болезни, лучевой, змеиных укусах, стрессе, гидрофобии — по сути, при любом заболевании, известном человечеству.

Полинг и Стоун

У Полинга было классическое образование, он хорошо знал основы химии и физики. Стоун, которого Полинг великодушно назвал «биохимиком», два года изучал химию в колледже, затем получил почетную ученую степень в Колледже хиропрактики Лос-Анджелеса и фальшивую кандидатскую степень в неаккредитованном калифорнийском заочном учебном заведении.

Полинг смог раскрыть несколько самых тщательно хранимых секретов природы — благодаря своей преданности формальным доказательствам, тем самым, что приводят к публикациям в крупных научных журналах и за которые получают Нобелевские премии. Стоун никогда не получал настоящего подтвержденного научного образования, никогда не публиковался в медицинских или научных журналах и учился в Лос-Анджелесе на курсе, где считали, что причина всех человеческих болезней кроется в искривленном позвоночнике. И Полинг безапелляционно принял советы Стоуна.

Ящик Пандоры

В 1970 году Лайнус Полинг опубликовал первую книгу под названием «Витамин С и простуда», где призывал американцев принимать по 3000 мг витамина С ежедневно, то есть дозу, грубо говоря в 50 раз превышающую допустимую суточную норму. Книга стала национальным бестселлером. Через несколько лет более 50 миллионов американцев — то есть один человек из четырех, живущих в США, — следовали совету Полинга.

В 1942 году, то есть примерно за 30 лет до того, как Полинг выпустил книгу о витамине С, группа исследователей из Миннесотского университета опубликовала в Journal of the American Medical Association результаты исследования, где принимали участие 980 человек с простудой, и ни у одного из них симптомы от приема витамина С не уменьшились. После выхода книги Полинга, и главным образом в ответ на ее популярность, ученые из университетов Мэриленда и Торонто, а также из Нидерландов провели несколько экспериментов с участием волонтеров, которым для профилактики или лечения простуды давали 2000, 3000 или 3500 мг витамина С в сутки. И снова выяснили, что большие дозы витамина С совершенно бесполезны.

Учитывая эти и другие исследования, ни одна профессиональная медицинская, научная или общественная организация здравоохранения не рекомендовала витамин С для профилактики или лечения простудных заболеваний. К сожалению, обратного пути не было. Если ящик Пандоры открылся, то сложить все назад не удастся. Как только американцев убедили, что витамин С творит чудеса, заставлять их поверить, что это не так, уже было поздно.

Тщеславие

Полинг настолько долго был «прав», что никак не мог поверить в собственную ошибку, даже в тот момент, когда был действительно совсем неправ. Если верить тому, что говорят о Лайнусе биографы и коллеги, то его промахи вполне предсказуемы с учетом особенностей его характера.

«Лайнус Полинг был классическим примером человека, любящего человечество, но совсем не заботящегося о людях, — писали его биографы Тед и Бен Герцели. — У него не было особо близких друзей. В политике он отстаивал свою точку зрения, проявляя нетерпимость к другим мнениям».

Макс Перуц, коллега Полинга и лауреат Нобелевской премии по химии, был согласен с Герцелями: он очень хвалил ученого за его достижения, но указывал, что была и негативная сторона: «Очень жаль, что в последние 25 лет своей жизни Лайнус так увлекся идеей витамина С ; это испортило его репутацию великого химика. Вероятно, здесь сыграла роль его наибольшая слабость — тщеславие. Когда кто-то спорил с Эйнштейном, Полинг обдумывал проблему и, если обнаруживал, что тот попадал впросак, был в восторге, потому что чувствовал: избежал просчета. Но он никогда бы не признал, что мог ошибиться сам».

Две ошибки Лайнуса Полинга

Лайнус Полинг был неправ относительно мегавитаминов, потому что допустил две принципиальные ошибки.

Во-первых, он решил, что нельзя переборщить с тем, что приносит пользу. Витамины нам жизненно необходимы. Если человек не получает их в достаточном количестве, то испытываемая им нехватка может проявляться по-разному, например в виде цинги (дефицит витамина С) или рахита (дефицит витамина D).

Витамины столь необходимы по одной причине: они помогают переработать пищу в энергию. Но тут есть загвоздка. Чтобы получить энергию из пищи, в организме должен произойти процесс окисления. Один из результатов окисления — выработка так называемых свободных радикалов, которые сами по себе деструктивны. В поисках электронов они разрушают клеточную мембрану, ДНК и артерии, включая те, что снабжают кровью сердце. Вследствие этого свободные радикалы становятся причиной раковых заболеваний, старения и болезней сердца. Более того, именно они, вероятно, виноваты в том, что мы не бессмертны.

Чтобы нивелировать последствия действия свободных радикалов , организм вырабатывает антиоксиданты. Такие витамины, как A, C, E и бета-каротин, а также некоторые минеральные соли (например, селена) и вещества вроде омега-3 жирных кислот, обладают антиоксидантной активностью. Именно поэтому люди, чей рацион богат овощами, фруктами, которые, в свою очередь, содержат много антиоксидантов, реже болеют раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и живут дольше.

До этого места логика Полинга вполне понятна: если антиоксиданты, содержащиеся в продуктах, снижают риск рака и болезни сердца, значит, употребление большого количества синтетических антиоксидантов должно давать тот же эффект. Но Лайнус упустил из виду одну важную вещь: процесс окисления тоже необходим, чтобы убить новые раковые клетки и прочистить закупоренные артерии. У людей, последовавших совету Полинга и начавших принимать большие дозы витаминов и пищевых добавок, равновесие между окислением и антиоксидацией сильно сместилось в сторону последней, непреднамеренно повысив таким образом риск заболевания раком и болезнями сердца.

Во-вторых, Полинг сделал еще одну ошибку, считая, что витамины и элементы, содержащиеся в пище, аналогичны очищенным и синтезированным в лабораторных условиях. Это не так. Витамины — фитохимические вещества, и это означает, что они содержатся в растениях (по-гречески phyton переводится как «растение»). Тринадцать витаминов из продуктов (A, B1 , B2 , B3 , B5 , B6 , B7 , B9 , B12, C, D, E и K) находятся в окружении тысяч других фитохимических веществ, имеющих длинные и сложные названия, например: флавоноиды, флавонолы, флаваноны, изофлавоны, антоцианины, антоцианидины, проантоцианиды, танины, изотиоцианаты, каротиноиды, аллилсульфиды, полифенолы и фенольные кислоты.

Разница между витаминами и этими элементами в том, что последствия дефицита (такие как цинга) определены только для витаминов. Но будьте внимательны: другие фитохимические вещества тоже важны.

Например, половина яблока обладает такой же антиоксидантной активностью, как и 1500 мг витамина С, хотя содержит только 5,7 мг его самого, потому что фитохимические вещества по соседству с ним в яблоке увеличивают его силу.

Отношение к наследию Лайнуса Полинга довольно неоднозначно. Он был первым, кто объединил квантовую физику с химией, связал области молекулярной и эволюционной биологии и противостоял распространению ядерного оружия. Но в итоге Полинг ничем не отличался от ярмарочных торговцев позапрошлого века, продающих чудодейственные снадобья, став отцом-основателем индустрии витаминов и пищевых добавок с оборотом 32 миллиарда долларов в год.

Как писал историк Альгис Валиунас, «Лайнус Полинг заплатил за свой удивительный талант неспособностью понять, где он совершенно справедливо перестал действовать. Невозможно даже представить, как бы мы ценили его достижения, если бы он вовремя вышел из игры».

Подготовлено по материалам книги «Ящик Пандоры».

Источник

К — нобелевская буква

01 февраля 2015

К — нобелевская буква

Автор

Редактор

Нобелевский лауреат 1943 года по физиологии и медицине Карл Петер Хенрик Дам — единственный в истории нобелиат, получивший премию за открытие конкретного витамина. Формулировка Нобелевского комитета: «за открытие витамина К». Кроме этого, Дам стал первым, кто начал применять синтезированный витамин К для терапии новорожденных (и тем самым спас свою будущую королеву), а также вошел в историю как один из самых скромных и незнаменитых нобелевских лауреатов.

Признаюсь: я химик по образованию, однако после университета долгое время не занимался своей наукой ни в каком виде. Учился я в годах и биохимию узнавал по замечательной книжке Юрия Овчинникова «Биоорганическая химия», изданной в 1987 г. Когда 20 лет спустя я пришел в научную журналистику, стало понятно, что знания мои в биохимии и молекулярной биологии безнадежно устарели. Впрочем, в области белков и прочих высокомолекулярных соединений это было ожидаемо. Однако лично для меня было серьезным потрясением, когда я узнал, что таких простых веществ (или групп веществ), как витаминов, наука выделяет всего 13 (табл. 1). А ведь когда я учился, их было более 30! Так что даже определение витамина как такового было уточнено.

| Витамин (Буква) | Вещество |

|---|---|

| А | Ретинол, ретиналь и четыре каротиноида, включая бета-каротин |

| В1 | Тиамин |

| B2 | Рибофлавин |

| B3 | Ниацин, ниацинамид |

| B5 | Пантотеновая кислота |

| B6 | Пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин |

| B7 | Биотин |

| B9 | Фолиевая кислота и производные |

| B12 | Цианкобаламин. Гидроксикобаламин, метилкобаламин |

| C | Аскорбиновая кислота |

| D | Холекальциферол, эргокальциферол |

| E | Токоферолы, токотриенолы |

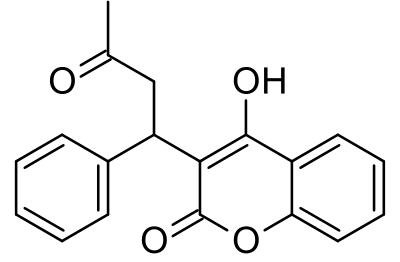

| K | Филлохинон, менахиноны |

Рисунок 1. Нильс Бьеррум. Автор теории ассоциации ионов в растворе.

Рисунок 2. Фриц Прегль. Лауреат Нобелевской премии по химии 1923 г.

К чему я все это говорю? Дело в том, что минимум четыре нобелевских лауреата по физиологии и медицине и четыре лауреата по химии (если считать Роберта Вудворда с его выдающимся синтезом витамина B12 [1]) были удостоены своих наград за открытие и исследование витаминов. И только один из них был удостоен премии за открытие конкретного витамина — витамина К, принесшего сразу двум людям высшую научную награду.

Речь идет о датском химике и физиологе по имени Карл Петер Хенрик Дам. Это весьма удивительный человек. Начнем с того, что он прожил довольно долгую жизнь по меркам XX века — 81 год, при этом в русской википедии [2] об этом человеке всего три строчки (в датской [3] — аж четыре. ), а единственное, что не относится к его научной карьере в статье [4] в английской вики — это то, что он «родился и умер в Копенгагене». Неудивительно, что датский биохимический портал Biokemisk Forening в своей биографии Дама [5] (наиболее полной из имеющихся) называет ученого «самым малоизвестным датским нобелевским лауреатом», про которого написаны всего «жалкие 13 строчек» в большой энциклопедии.

Тем не менее кое-что о Даме можно рассказать. Он родился в семье, имевшей отношение к медицине. Его отец — известный фармацевт и историк фармации Эмиль Дам, написавший вместе с Оге Шеффером фундаментальное исследование по истории аптечного дела в Дании. Предполагалось, что Хенрик пойдет по стопам отца, однако этого не случилось. В 1914 г. он начал обучение по программе химического машиностроения в копенгагенском политехе (сейчас — Датский технический университет). Потом какое-то время стажировался у известного химика Нильса Бьеррума (рис. 1), который занимался комплексными (или по-современному, координационными) соединениями.

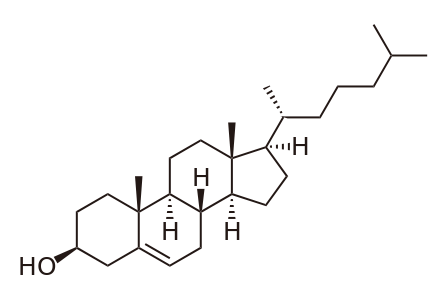

Рисунок 3. Молекула холестерина.

И только в 1923 г. получил должность ассистента в физиологической лаборатории Копенгагенского университета. До его нобелевского открытия оставалось шесть лет. Впрочем, до этого времени он еще успел в 1925 г. пройти стажировку у австрийского аналитика Фрица Прегля (рис. 2), нобелевского лауреата 1923 года за создание методов микроанализа веществ.

С 1928 г. в созданном на деньги Рокфеллера Датском институте биохимии и физиологической химии (де-факто — подразделение медицинского факультета Копенгагенского университета) Дам занимался исследованиями биохимии холестерина (рис. 3).

Рисунок 4. Пауль Каррер. Лауреат Нобелевской премии по химии 1937 г.

Рисунок 5. Эдвард Дойзи. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1943 г. (совместно с К. Дамом).

Он кормил цыплят обезжиренной пищей, почти лишенной холестерина. Через несколько недель такой бесхолестериновой диеты у животных начиналась тяжелая геморрагия — кровоизлияния. Оказалось, кровь у цыплят перестала сворачиваться. Разумеется, первой гипотезой было то, что на свертываемость крови влияет холестерин. Однако добавление чистого холестерина к такой диете не спасало цыплят. Зато спасало добавление зерна. Вывод: дело не в жирном спирте, а в некоем жирорастворимом «факторе», который и влияет на свертываемость крови. Ключевая работа Дама вышла в журнале Nature за 1935 г. [6]. В ней он уже использует не слово «фактор», а слово «витамин». Тут и буква появилась — буква K, от слова «коагуляция», которое и по-немецки, и по-датски тоже пишется с этой буквы (в английском это слово начинается с «С» — coagulation).

И здесь пригодились способности Дама к микроанализу. Нужно было выделить витамин и установить его структуру. Для этого Дам скооперировался с человеком, который уже прославился исследованием и синтезом других витаминов и в 1937 г. получил за свои работы Нобелевскую премию по химии, — швейцарцем Паулем Каррером (рис. 4).

После выделения витамина Дам и Каррер поняли, что на самом деле существует два витамина К. Однако в финальной части работ их опередила американская команда во главе с профессором биохими университета в Сент-Луисе Эдуардом Аделбертом Дойзи (рис. 5).

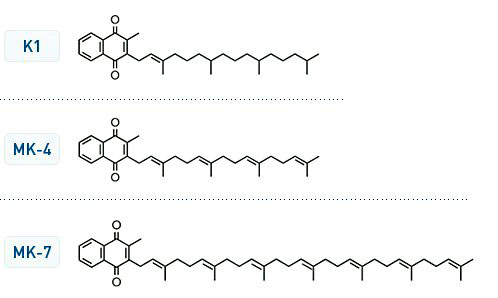

Рисунок 6. Структуры веществ витамина К.

Профессор Дойзи в 1939 году смог выделить по отдельности обе разновидности витамина (они нашлись в люцерне и в рыбной муке, их назвали K1 и К2), сумел определить их структуры (в итоге оказалось, что на самом деле К2 (менахинон) — это тоже не одно, а два родственных вещества: МК-4 и МК-7 (рис. 6)) и провести их направленный синтез.

Дам занялся применением искусственного витамина К. Область применения оказалась обширной: остановка кровотечений (мы помним, что в 1939 г. началась Вторая мировая война), применение у новорожденных (от геморрагии тогда умирало много младенцев), лечение заболеваний печени. Кстати, датчане особо отмечают, что одним из первых младенцев, который стал получать витамин К для предотвращения кровотечений, стала будущая королева Дании Маргрете II, правящая Данией и поныне. Она родилась 16 апреля 1940 года. Так Хенрик Дам, возможно, спас свою будущую королеву. И много, очень много других жизней.

Давайте теперь немного отвлечемся от биографии нашего лауреата, благо свое главное открытие уже совершил, и вернемся к самому витамину К. Что мы о нем знаем сейчас?

Рисунок 7. Структура варфарина.

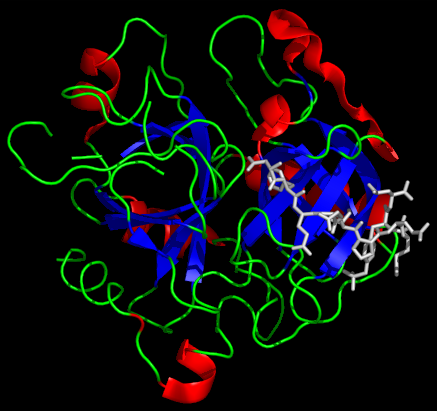

Рисунок 8. Пространственная структура тромбина в комплексе с ингибитором свертывания гирудином.

Точную функцию витамина ученые не знали до 1974 года, когда при помощи больших доз антагониста витамина К, хорошо известного медикам варфарина (рис. 7), сразу в трех лабораториях был изолирован протромбин (он же фактор II) — неактивный предшественник белка тромбина (рис. 8), инициирующего свертывание крови.

Выяснилось, что витамин К играет особую роль в работе фактора II в процессе коагуляционного каскада.

Он является необходимым кофактором для фермента гамма-глутамил карбоксилазы (GGCX), который добавляет карбоксильные группы в остатки глутаминовой кислоты в факторах II, VII, IX и X, одновременно окисляя витамин К. Эти остатки превращаются в остатки гамма-карбоксиглутаминовой кислоты (Gla), соответственно меняя конформацию белков.

Другой фермент, эпокси-редуктаза витамина К (VKORC), восстанавливает витамин К до активной формы, и он снова участвует в коагуляционном каскаде. Собственно говоря, именно VCORC и является мишенью для современных антикоагулянтов.

Впрочем, не коагуляцией единой важен витамин К. Такие зависимые от витамина К домены (Gla-домены) известны уже у 17 белков человека. Помимо факторов свертывания крови, эти белки участвуют в минерализации костной ткани (остеокальцин), миграции клеток (периостин) и т.д. Некоторые исследования даже указывают на связь нехватки витамина К и развития болезни Альцгеймера.

Теперь вернемся к первооткрывателю витамина. В 1941 г. Дам отправился с лекциями в США. Однако пока датчанин читал лекции, США объявили войну Германии, оккупировавшей Данию в 1940 г. Возвращение отложилось. Как отложилась и Нобелевская премия, которую Нобелевский комитет на самом деле с 1941 г. ежегодно «присуждал» Даму, но сами премии в годах не вручались. Только в 1944 г. Хенрик Дам и Эдуард Дойзи были официально названы лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.

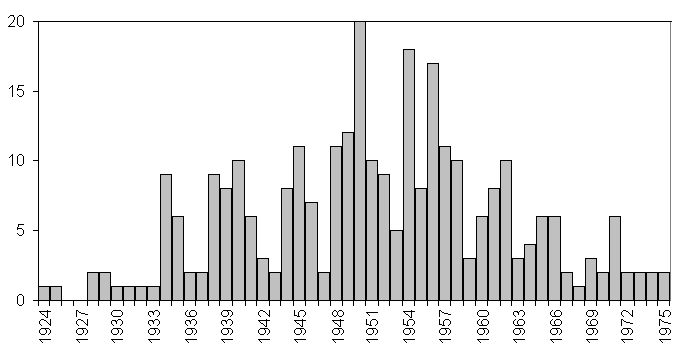

Говорить, что Дам получил «нобеля» только за открытие витамина К — совершенно неправильно. Как отмечают исследователи его биографии, главным и решающим вкладом стал огромный объем работ, который он сделал в годах, особенно — клиническое применение витамина, спасшего тысячи жизней. К сожалению, нобелевская церемония в 1944 г. не проводилась в Стокгольме, и свою премию Дам получал в США, а нобелевскую лекцию читал уже в 1946 г., по возвращении на родину [7]. Статистика показывает, что после получения Нобелевской премии публикационная активность ученого сильно падает. Оно и понятно — лекции, выступления, приемы, слава. На науку не остается времени, да и мотивация часто падает, когда вершина уже покорена. Но о Хенрике Даме такого сказать нельзя. Посмотрите на график его публикаций по годам — как говорится, комментарии излишни (рис. 9) [8].

Рисунок 9. График публикаций Дама.

Он вообще оказался очень плодотворен, опубликовав более 400 работ за свою жизнь. После войны он отошел от классической биохимии и стал нутриционистом — специалистом по питанию. Продолжил изучать витамин К, много сил отдал витамину Е. Особо важной считают его работу о роли витамина Е в качестве антиоксиданта.

Уникальной чертой Дама стало то, что он, будучи главным экспертом по питанию в своей стране на протяжении трех десятилетий и нобелевским лауреатом впридачу, оставался абсолютно непубличным человеком, который считал свою премию случайной, хотя и приятной наградой. Он регулярно говорил, что наличие «нобеля» совершенно не означает, что такой человек особенно талантлив, и тем более заслуживает того, чтобы выступать в качестве «эксперта» за пределами своей компетенции (ох, как же он прав! Слушался бы его, к примеру, Люк Монтанье [9] с его «ДНК-телепортацией» или поддерживающий ВИЧ-дениализм Кэри Муллис).

Именно поэтому я хочу завершить свой рассказ о Хенрике Даме цитатой из той же самой статьи на Biokemisk Forening: «Как исследователь и как человек Дам, похоже, принадлежал к последнему поколению, обладающему всеми классическими добродетелями» [5].

Первоначально статья была опубликована в блоге автора на сайте Политехнического музея [10].

Источник