Нервно-психическое развитие детей группы у детей

Для оценки нервно-психического развития ребенка от 3 до 7 лет обычно пользуются данными наблюдений за его поведением во время различных режимных моментов. При этом учитываются следующие ведущие показатели:

* моторное развитие и зрительная координация (равновесие в ходьбе, статическое равновесие, прыжки и т. д.);

* развитие речи (звуковая культура речи, грамматически правильная речь, чтение стихов, пересказы и т. д.);

* познавательная деятельность (количество и счет, величина, ориентировка во времени и пространстве, конструирование, воспроизведение, ощущение цвета, формирование обобщений);

* социально-культурное развитие (культурно-гигиенические навыки, самостоятельность, трудолюбие, игровая деятельность, взаимоотношения с окружающими).

Для оценки нервно-психического развития дошкольников и школьников применяются специальные тесты, таблицы, шкалы и анкетирование.

Уровень нервно-психического развития принято оценивать по 4 группам развития, три из которых — варианты нормального развития, а четвертая — развитие, пограничное с нормой.

* 1 -я группа — дети с развитием в пределах нормы или опережающие развитие по одному или нескольким показателям.

* 2-я группа — дети с задержкой в развитии на 1 эпикризный срок (до года — на 1 месяц, до 2 лет — на 3 месяца, до 3 лет — на 6 месяцев) и дети с негармоничным развитием по одному или нескольким показателям.

* 3-я группа — дети с задержкой на 2 эпикризных срока и дети с негармоничным развитием (часть показателей ниже на 1, а часто на 2 эпикризных срока).

* 4-я группа — дети с задержкой на 3 эпикризных срока.

Кроме того, выделяют три степени задержки нервно-психического развития:

* I степень — по 1—2 показателям;

* II — по 3—4 показателям;

* III — по 5—7 показателям.

Таким образом, оценивать нервно-психическое развитие ребенка рекомендуется по следующей схеме:

* его уровень по ведущим линиям развития, характерным для данного возраста;

* соответствие или несоответствие уровня нервно-психического развития ребенка данному возрасту с учетом групп развития и степени задержки;

*оценка динамики развития ребенка по сравнению с предыдущим уровнем, наличие или отсутствие индивидуальных особенностей.

Источник

Группы здоровья у детей: комплексная оценка состояния здоровья

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Комплексную оценку состояния здоровья детей проводят с 3-летнего возраста.

Система комплексной оценки состояния здоровья основана на четырёх притих критериях:

- наличие или отсутствие функциональных нарушений и/или хронических заболеваний (с учётом клинического варианта и фазы течения патологического процесса);

- уровень функционального состояния основных систем организма;

- степень сопротивляемости организма неблагоприятным внешним воздействиям;

- уровень достигнутого развития и степень его гармоничности.

Основной метод получения характеристик, позволяющих комплексно оценить состояние здоровья, — профилактический медицинский осмотр.

Комплексная оценка состояния здоровья каждого ребёнка или подростка с формализацией результата в виде определения группы здоровья происходит с обязательным учётом всех перечисленных критериев.

Основные группы здоровья детей

В зависимости от состояния здоровья детей можно отнести к следующим группам:

- 1-я группа здоровья — здоровые дети, имеющие нормальное физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, функциональных и морфофункциональных отклонений;

- 2-я группа здоровья — дети, у которых нет хронических заболеваний, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, реконвалесценты, особенно перенёсшие тяжёлые и средней тяжести инфекционные заболевания; дети с общей задержкой физического развития без эндокринной патологии (низкий рост, отставание по уровню биологического развития), дети с дефицитом массы тела (масса менее М-1σ) или избыточной массой тела (масса более М+2σ). Также в данную группу включают детей, часто и/или длительно болеющих острыми респираторными заболеваниями; детей с физическими недостатками, последствиями травм или операций при сохранно соответствующих функций;

- 3-я группа здоровья — дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, сохранёнными или компенсированными функциональными возможностями, при отсутствии осложнений основного заболевания. Так в эту группу относят детей с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации соответствующих функций, причём степень компенсации не должна ограничивать возможность обучения или труда ребёнка, в том числе подросткового возраста;

- 4-я группа здоровья — дети, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохранёнными или компенсированными функциональными возможностями или неполной компенсации функциональных возможностей, с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, но ограниченными функциональными возможностями, возможны осложнения основного заболевания, основное заболевание требует поддерживающей терапии. Также в эту группу относят детей с физическими недостатками, последствиями травм операций с неполной компенсацией соответствующих функций, что в определённой мере ограничивает возможность обучения или труда ребёнка;

- 5-я группа здоровья — дети, страдающие тяжёлыми хроническими заболеваниями, с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, с выраженной декомпенсацией функциональных возможностей организма, наличии осложнений основного заболевания, требующими постоянной терапии; дети-инвалиды; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением компенсации соответствующих функций и значительным ограничением возможности обучения или труда.

Отнесение больного ребёнка или подростка ко 2-, 3-, 4- или 5-й групп здоровья осуществляет врач с учётом всех приведённых критериев и признаков. Врач-специалист на основании анализа данных, содержащихся в истории развития ребёнка, медицинской карте ребёнка для образовательных учреждений, результатов собственного осмотра, а также инструментальных и лабораторных исследований выносит (по своей специальности) точный клинический диагноз с указанием основного заболевания (функционального нарушения), его стадии, варианта течения, степени сохранности функций, наличия осложнений, сопутствующих заболеваний либо заключение «здоров».

Комплексную оценку состояния здоровья ребёнка на основании заключений специалистов и результатов собственного обследования дает врач-педиатр, возглавляющий работу медицинской бригады, проводящей профилактический осмотр.

Детям с впервые заподозренными в момент осмотра заболеваниями или функциональными нарушениями (а также с подозрением на изменившийся характер течения болезни, уровень функциональных возможностей, (появление осложнений) по результатам профилактического медицинского осмотра комплексную оценку состояния здоровья не дают. В таких случаях необходимо проведение диагностического обследования в полном объёме. После получения результатов обследования выносят уточнённый диагноз и дают комплексную оценку состояния здоровья.

Все дети, независимо от группы здоровья, ежегодно проходят скрининговое исследование, по результатам которого уточняют необходимость дальнейшего педиатрического осмотра.

Дети, отнесённые к 1-й группе здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в полном объёме в сроки, определённые действующими нормативно-методическими документами.

Контроль состояния здоровья детей, отнесённых ко 2-й группе здоровья, осуществляет врач-педиатр при профилактических медицинских осмотрах и ежегодно.

Дети, отнесённые к 3-4-й группе здоровья, проходят профилактические медицинские осмотры в соответствующие возрастные периоды. Кроме того, контроль состояния их здоровья и оценку эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий осуществляют на основании результатов диспансерного наблюдения.

Результаты комплексной оценки состояния здоровья в качестве скрининга могут сыграть роль в решении прикладных задач поддержания здоровья детей — отнесение к определённым группам для занятия физической физкультурой, спортивный отбор, решение экспертных вопросов в отношении их профессионального выбора, военной службы и др.

Комплексная оценка состояния здоровья детей до 3 лет жизни происходит в соответствии с приказом М3 СССР № 60 от 19.01.1983 г. и дополнениями 2002-2003 гг. При этом учитывают:

- особенности онтогенеза (данные генеалогического, биологического.

- социального анамнеза);

- физическое развитие;

- нервно-психическое развитие;

- уровень резистентности;

- функциональное состояние организма;

- аличие или отсутствие хронических заболеваний или врождёнж пороков развития.

Генеалогический метод — сбор родословных, т.е. прослеживание признака или болезни в семье, в роду с указанием типа родственных связей меж членами родословной.

Для скрининговой количественной оценки отягощённости генеалогического анамнеза используют показатель, называемый индексом отягощённости наследственного анамнеза (Jor), который можно рассчитать по формуле Jor = общее число больных родственников (о заболеваниях которых есть сведения, включая пробанда) / общее число родственников (о состоянии здоровья которых есть сведения, включая пробанда).

- 0-0,2 — отягощённость генеалогического анамнеза низкая;

- 0.3-0.5 — отягощённость умеренная;

- 0.6-0.8 — отягощённость выраженная;

- о 0,9 и выше — отягощённость высокая.

Дети с выраженной и высокой отягощённостью относятся к группе риска по предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

Биологический анамнез включает сведения о развитии ребёнка в различные периоды онтогенеза.

- Антенатальный период (раздельно течение 1-й и 2-й половины беременности):

- токсикозы 1-й и 2-й половины беременности;

- угроза выкидыша;

- экстрагенитальные заболевания у матери;

- о профессиональные вредности у родителей;

- отрицательная резус-принадлежность матери с нарастанием титра антител;

- хирургические вмешательства;

- вирусные заболевания во время беременности;

- посещение женщиной школы матерей по психопрофилактике родов.

- Интранатальный и ранний неонатальный периоды (первая неделя жизни):

- характер течения родов (длительный безводный период, стремительные роды);

- пособие в родах;

- оперативное родоразрешение (кесарево сечение и др.);

- оценка по шкале Апгар;

- крик ребёнка;

- диагноз при рождении и выписке из родильного дома;

- срок прикладывания к груди и характер лактации у матери;

- срок вакцинации БЦЖ;

- время отпадения пуповины;

- состояние ребёнка при выписке из родильного дома;

- состояние матери при выписке из родильного дома.

- Поздний неонатальный период:

- родовая травма;

- асфиксия;

- недоношенность;

- гемолитическая болезнь новорождённого;

- острые инфекционные и неинфекционые заболевания;

- поздний перевод на искусственное вскармливание;

- пограничные состояния и их длительность.

- Постнатальный период:

- повторные острые инфекционные заболевания; наличие рахита;

- наличие анемии;

- расстройства питания тканей в виде дистрофии (гипотрофия или паратрофия);

- наличие диатезов.

Сведения о биологическом анамнезе участковый врач-педиатр получает из выписок родильного дома и других медицинских учреждений, бесед с родителями.

При наличии одного и более факторов риска в каждом из пяти перечисленных периодов онтогенеза следует говорить о высокой отягощённости биологического анамнеза. Наличие факторов риска в 3-4 периодах свидетельствует о выраженной отягощённости (группа высокого риска по биологическому анамнезу); в двух периодах — об умеренной отягощённости (группа риска по биологическому анамнезу); в одном периоде — о низкой отягощенности (группа внимания по биологическому анамнезу). Если факторы риска отсутствуют во всех периодах развития ребёнка, то биологически анамнез считают неотягощённым.

Степени неблагополучия в периодах внутриутробного развития ребёнка можно косвенно судить по уровню его стигматизации. К стигмам дизэмбриогенеза относятся малые аномалии развития соединительной ткани (МАР), не приводящие к органическим или функциональным нарушениям определенного органа. В норме количество стигм составляет 5-7. Превышение порога стигматизации следует расценивать как фактор риска ещё не проявившейся патологии.

- полнота семьи;

- возраст родителей;

- образование и профессия родителей;

- психологический микроклимат в семье, в том числе в отношении к ребёнку;

- наличие или отсутствие в семье вредных привычек и асоциальных форм поведения;

- жилищно-бытовые условия;

- материальная обеспеченность семьи;

- санитарно-гигиенические условия воспитания ребёнка.

Данные параметры могут быть использованы для выделения социально неблагополучных семей и детей групп социального риска.

В форме 112/у в случае благополучного анамнеза следует писать кратко «Социальный анамнез благополучный». В случае неблагополучного aнaмнеза следует указать параметры, имеющие отрицательную характеристику. Неблагополучный социальный анамнез негативно сказывается на нервно-психическом развитии ребёнка, в дальнейшем может привести к неправильному формированию личности человека.

Источник

Методические указания для студентов

Кафедра педиатрии лечебного и стоматологического факультетов

Название учебной темы: Анатомо-физиологические особенности нервной системы и органов чувств у детей. Психомоторное развитие детей, развитие статических и психических функций. Оценка нервно-психического развития детей. Оценка нервно-психического развития детей. Осмотр детей с оценкой НПР. Доношенный и недоношенный ребёнок. Признаки недоношенности.

Цель изучения учебной темы: Ознакомить студентов с основными анатомо-физиологическими особенностями нервной системы и органов чувств у детей. Освоить основные показатели нервно-психического развития детей разных возрастных групп. Научиться правильно оценивать уровень нервно-психического развития. Изучить основные безусловные рефлексы новорожденных и детей грудного возраста.

Безусловные рефлексы (стойкие, транзиторные, установочные)

Эмбриональное развитие ЦНС

Анатомо-физиологические особенности нервной системы и органов чувств у детей

Принципы диагностики НПР

Распределение детей по группам НПР

Показатели НПР детей первого года жизни

Безусловные рефлексы новорожденных и грудных детей

Показатели НПР детей второго года жизни

Показатели НПР детей третьего года жизни

Определение нервно-психического развития ребенка 4-6 лет.

Оценка нервно-психического состояния и развития школьников 7-15 лет

Изложение учебного материала:

Нервно-психическое развитие ребенка онтогенетически детерминировано и связано с этапным созреванием мозга и влиянием окружающей среды.

Закладка нервной системы происходит на 3-4 неделе эмбрионального периода. Процесс развития ЦНС в основе своей имеет генетическую программу, и состоит из 4 основных этапов:

Появление нервной пластинки с последующим смыканием её краев и формированием нервной трубки;

Образование мозговых пузырей с разделением передних пузырей на парные отделы;

Миграция и дифференцирование нервных клеток;

Последовательная миелинизация проводящих путей головного и спинного мозга.

К моменту рождения ребенка его нервная система по сравнению с другими органами и системами наименее развита и дифференцирована. В то же время именно к этой системе предъявлены самые большие требования. Нервная система обеспечивает приспособление организма к условиям окружающей среды, она регулирует жизненно важные функции внутренних органов и обеспечивает их согласованную деятельность.

1. Анатомо-физиологические особенности нервной системы и органов чувств

У новорожденного масса мозга составляет 1/8-1/9 массы тела, до конца первого года она увеличивается в 2 раза и равна 1/11-1/12 массы тела, в 5 лет 1/13-1/14, в 18-20 лет – 1/40 массы тела. Таким образом, чем меньше ребенок, тем масса головного мозга больше относительно массы тела.

У детей мозг кровоснабжается лучше, чем у взрослых, что объясняется богатством капиллярной сети. Обильное кровоснабжение мозга обеспечивает повышенную потребность в кислороде быстро растущей нервной ткани. Отток крови от головного мозга у детей первого года жизни замедлен, так как диплоические вены образуются лишь после закрытия родничков. Этим объясняется склонность детей первого года жизни к нейротоксикозу при инфекционных заболеваниях вследствие аккумулирования токсичных веществ и продуктов нарушенного метаболизма. Этому же способствует повышенная проницаемость гематоэнцефалического барьера.

Мозговая ткань у новорожденных богата водой, что способствует развитию такого осложнения при различных заболеваниях как отек головного мозга.

Серое вещество плохо дифференцировано от белого, практически отсутствует миелиновая оболочка. Более законченными в своем развитии к моменту рождения ребенка являются ядра гипоталамуса, продолговатый и спинной мозг. Поскольку кора головного мозга, пирамидные пути, полосатое тело к рождению ребенка развиты недостаточно и в функциональном отношении незрелы, деятельность всех жизнеобеспечивающих органов у новорожденного регулируется подкорковыми центрами. Несмотря на относительную незрелость, нервная система вполне обеспечивает новорожденного безусловными врожденными рефлексами, которые, с одной стороны, служат для обеспечения питания, контакта с окружающей средой, защиты, а с другой — являются основой для формирования в дальнейшем более сложных форм деятельности.

Наиболее незрелая у новорожденного кора головного мозга. Она обеспечивает формирование высшей нервной деятельности и созревает позже всех отделов – к 5-6 годам.

Процесс дифференциации нервных клеток сводится к значительному росту аксонов, их миелинизации, росту и увеличению разветвленности дендритов, образованию непосредственных контактов между отростками нервных клеток (так называемых межнейронных синапсов). Развитие нервной системы происходит тем быстрее, чем младше ребенок. Особенно энергично оно протекает в течение первых 3 мес жизни.

Дифференцировка нервных клеток заканчивается к 3 годам, а к 8 годам кора головного мозга по строению почти не отличается от коры взрослого человека. Миелинизация завершается к 5 годам.

Для новорожденного характерно преобладание процессов торможения над возбуждением, поэтому большую часть времени ребенок спит.

С первых дней жизни у ребенка функционируют все органы чувств. Отличительной особенностью новорожденного является недифференцированный характер всех его реакций, склонных к генерализации. Раздражение того или иного рецептора вызывает не локальную, а разлитую реакцию.

К моменту рождения периферические отделы анализаторов — органы чувств – (обеспечивают передачу сигналов внешнего мира в специализированные центры) структурно сформированы, однако функционируют недостаточно в связи с незрелостью корковых центров.

Органы зрения и слуха. Эти органы закладываются и развиваются параллельно с развитием всей ЦНС. К физиологическим особенностям органа зрения относятся светобоязнь (первые 3 нед), косоглазие (на 1—2-м месяце), нистагм, отсутствие расширения зрачка при сильных болевых раздражениях (на 1-м году), низкая острота зрения (0,02 в первом полугодии, 0,1 к первому году, 1,0 к 5 годам).

Орган вкуса. Функционирует уже при рождении и к 4—5 мес дифференцируется полностью.

Орган обоняния. Резкие запахи ребенок различает в первые месяцы жизни, к 7—8 мес он хорошо ощущает и слабые запахи.

Орган осязания. Достаточно дифференцирован уже у новорожденных. Раздражение кожи у ребенка вызывает общую реакцию в виде двигательного беспокойства. В 7—8 мес ребенок уже может точно прикоснуться к месту раздражения. На болевое ощущение ребенок реагирует как местно (отдергивает руку), так и общим беспокойством. Дифференцировать болевые точки ребенок начинает только к 7—8 годам. Реакция на температурные раздражители хорошо выражена и у самых маленьких: когда им тепло, они успокаиваются, холодно – плачут.

Оценивая высшую нервную деятельность ребенка и соответствие развития его ЦНС возрасту, необходимо помнить следующее:

1) дифференцировка нервных клеток, миелинизация проводящих путей и нервных стволов происходят в определенной последовательности;

2) образование условных рефлексов возможно лишь в результате многократного повторения раздражения и его подкрепления (в раннем детском возрасте – пищевая доминанта);

3) структурное совершенствование коры идет параллельно развитию функции, причем последняя при правильном воспитании (направленная выработка положительных и отрицательных условных связей) может опережать формирование морфологического субстрата и способствовать ему.

На процесс нормального образования нервных клеток влияют:

Питание (оно должно быть рациональным по объему и составу);

Импритинг – от первого впечатления, которое возникает у ребенка сразу после рождения, формируется характер его реагирования на факторы внешней среды. Это влияет на всю дальнейшую жизнь и деятельность организма. Как вы знаете, в настоящее время уже в родильном зале малыша укладывают на живот матери, прикладывают к ее груди. Долгое время он находится на естественном вскармливании. Все это является импульсом для хорошего развития нервной системы, нормального взаимоотношения между ребенком и матерью;

Воспитание ребенка, родственные связи, полноценность семьи и моральный климат в ней.

2. Нервно-психическое развитие детей. Принципы диагностики.

Общие правила определения НПР:

в теплом помещении;

через час после кормления и не на голодный желудок;

оценка безусловных рефлексов начинается с позы ребенка на спине, затем на животе, в последнюю очередь – в вертикальном положении, а также те, которые вызывают боль.

Критериями оценки НПР являются:

условно-рефлекторная деятельность(1 сигнальная система);

речь (2 сигнальная система);

высшая нервная деятельность.

Моторика(движение) – это целенаправленная, манипулятивная деятельность ребенка.

Статика– это фиксация и удерживание определенных частей туловища в необходимом положении.

Условно-рефлекторная деятельность– это адекватная реакция ребенка на раздражающие факторы окружающей среды и собственные потребности (формирование условных рефлексов на внешние раздражители). К признакам условно-рефлекторной деятельности относятся слуховое и зрительное сосредоточения. На втором месяце жизни эти признаки проверяет невропатолог:

1) Для оценки слуха врач хлопает руками на расстоянии 30-40 см сбоку от ушей лежащего на пеленальном столе ребенка, можно хлопать по самому столу – при этом здоровый ребенок должен моргнуть веками;

2) для выяснения зрения врач проводит ярким предметом на высоте 30см над глазами лежащего малыша с одной стороны на другую – при развитом зрении глаза ребенка должны следить за движением предмета.

Основными задачами контроля за НПР ребенка являются:

1) определение уровня НПР,

2) наблюдение в динамике за изменением НПР,

3) своевременная корректировка НПР.

Основной показатель для врача — положительная динамика.

В связи с тем, что ребенок существо «биосоциальное», контроль за НПР должен быть комплексным, с обязательным учетом состояния здоровья, анамнеза, поведения и т.п.

Нервно-психическое развитие ребенка зависит от биологических и социальных факторов, условий режима жизни, воспитания и ухода, а также состояния здоровья ребенка. Задержка темпов психического развития может быть обусловлена неблагоприятным течением внутриутробного периода, т.к. при этом часто отмечаются поражения мозга, связанные с гипоксией, нарушаются темпы созревания отдельных сложных структур. Незрелость определенных отделов мозга в постнатальный период часто приводит к различным нарушениям нервно-психического развития. К неблагоприятным биологическим факторам относятся токсикозы беременности, угроза выкидыша, асфиксия, заболевания матери во время беременности, недоношенность и др. Имеют значение вредные привычки родителей (курение, злоупотребление алкоголем). Среди неблагоприятных социальных факторов выделяются неблагополучный семейный климат, неполная семья, низкий образовательный уровень родителей.

Темп развития ребенка снижается в связи с частыми острыми заболеваниями. Важную роль в развитии ребенка раннего возраста играет правильное его воспитание. Необходимо частое систематическое общение с ним, постепенное формирование у ребенка различных навыков и умений, развитие речи.

Ребенок развивается гетерохронно, т.е. неравномерно. Врач при оценке НПР смотрит в эпикризный срок те линии (показатели), которые к этому моменту развиваются наиболее интенсивно, т.е. ведущие линии.

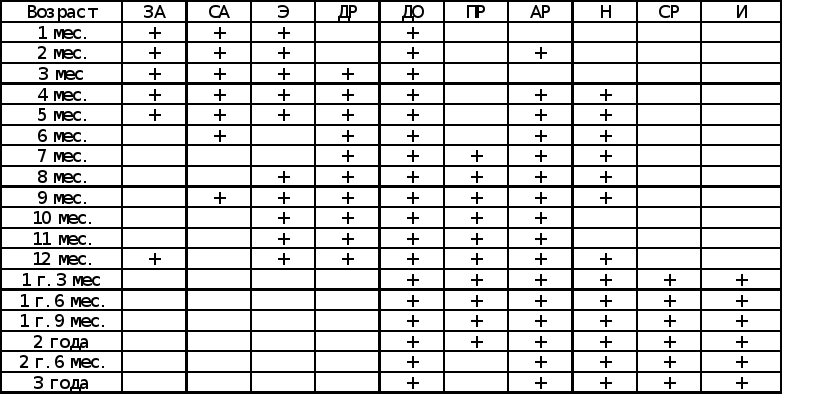

Ведущие линии НПР ребенка в различные эпикризные сроки

Общепринятые обозначения линий развития ребенка:

ЗА — зрительный анализатор

СА — слуховой анализатор

Э, СП — эмоции и социальное поведение

ДО — движения общие

ДП — движения с предметами

ПР — понимаемая речь

АР — активная речь

ДР — движения руки

СР — сенсорное развитие

ИЗО — изобразительная деятельность

Количественная оценка НПР детей

Количественная оценка НПР детей осуществляется:

до 1 месяца (оцениваются отдельные анализаторы: СА, ЗА, ДО); Группы развития не определяются у новорожденного ребенка.

от 1 месяца до 3-х лет (по четырем группам развития);

от 4-х до 7 лет и старше (без отклонений; с отклонениями: сомато-вегетативного, эмоционального или психомоторного характера).

Выделяют 4 основные группы НПР:

I группа включает 4 подгруппы:

— нормальное развитие, когда все показатели соответствуют возрасту;

— ускоренное, когда имеется опережение на 1 э.с.;

— высокое, когда имеется опережение на 2 э.с.;

— верхнегармоничное, когда часть показателей имеет опережение на 1 э.с., а часть на 2 и выше.

II группа — это дети, имеющие задержку в НПР на 1 э.с. Она включает 2 подгруппы с равномерной задержкой на 1 э.с. по одной или нескольким линиям:

а) 1–2 линии — 1 степень

б) 3–4 линии — 2 степень

в) 5 и более линий — 3 степень

негармоничное — с неравномерным развитием, когда часть показателей имеет задержку на 1 э.с., а часть опережает.

III группа — это дети, имеющие задержку в НПР на 2 э.с. Она включает 2 подгруппы с равномерной задержкой на 2 э.с. по одной или нескольким линиям:

а) 1–2 линии — 1 степень

б) 3–4 линии — 2 степень

в) 5 и более линий — 3 степень

нижнегармоничное — с неравномерным развитием, когда часть показателей отстает (или опережает) на 2 э.с., а часть на 1 э.с.

IV группа— это дети, имеющие задержку в НПР на 3 э.с. Она включает 2 подгруппы с равномерной задержкой на 3 э.с. по одной или нескольким линиям:

а) 1–2 линии — 1 степень

б) 3–4 линии — 2 степень

в) 5 и более линий — 3 степень

нижнегармоничное — с неравномерным развитием, когда часть показателей отстает (или опережает) на 3 э.с., а часть на 1 или 2 э.с.

Отставание на 3 и более эпикризных срока свидетельствует о наличии пограничного состояния или патологии. Эти дети нуждаются в консультации и лечении врачей специалистов.

Алгоритм определения групп нервно-психического развития

Для выделения группы НПР необходимо:

1) определить, есть ли задержка в развитии;

2) если имеется задержка в развитии, найти показатель с самым низким уровнем развития и по нему определить группу развития;

3) посмотреть, равномерна ли задержка (или опережение) в развитии или нет;

4) если задержка (или опережение) равномерна, определить степень задержки (или опережения);

5) если задержка (или опережение) неравномерна, определить степень неравномерности.

Оценка нервно-психического развития и здоровья у детей старше 4-х лет:

У детей до 7-ми летнего возраста оценивают:

Источник