Коагулограмма при беременности

Автор: Созинова А.В., акушер-гинеколог, ведет непрерывную практику с 2001 года.

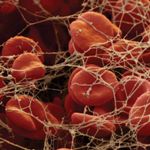

Системой гемостаза называется совокупность механизмов, которые обеспечивают сохранение жидкого состояния крови и ее текучесть, предупреждают и останавливают кровотечения, а также отвечают за целостность кровеносных сосудов.

Анализ крови, который позволяет оценить ее свертывающую и противосвертывающую способности, называется коагулограммой или гемостазиограммой. В осуществлении гемостаза участвуют факторы свертывания, противосвертывающей или антикоагулянтной и фибринолитической систем.

Во время беременности изучение гемостазиограммы проводится в обязательном порядке при постановке женщины на учет и в 30 недель гестации.

Дополнительное изучение коагулограммы назначается по показаниям.

Показатели коагулограммы: нормы при беременности

В период вынашивания плода нормы коагулограммы несколько изменяются, что связано с активацией системы гемостаза. Это объясняется гормональной перестройкой в организме, появлением нового маточно-плацентарного круга кровообращения и подготовкой организма к кровопотере во время родов. Основные показатели системы гемостаза, которые определяют во время беременности:

Фибриноген

Этот белок образуется в печени и участвует в образовании тромбов.

Норма фибриногена составляет 2-4 г/л, но во время беременности его количество возрастает (во втором триместре до 4,8 г/л, а к моменту родов до 6 г/л).

АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время)

АЧТВ обозначает время, необходимое для образования кровяного сгустка.

В норме АЧТВ составляет 23-35 секунд.

При удлинении АЧТВ возникает угроза гипотонического кровотечения, а при укорочении — угроза развития ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание).

Время, необходимое для образования тромбина из протромбина, а тромбин участвует в образовании тромба, что останавливает кровотечение.

При беременности его норма 14-18 секунд.

Означает время, необходимое для превращения фибриногена в фибрин, который, превращаясь в тромб, завершает процесс остановки кровотечения..

Хотя фибриноген в период гестации повышен, тромбиновое время остается в пределах нормы — 11-18 секунд.

В норме при беременности составляет 78-140% и свидетельствует об активности протромбинового комплекса плазмы женщины по сравнению с измеренным протромбиновым временем контрольной плазмы.

При увеличении ПТИ возможна преждевременная отслойка плаценты.

У здоровой беременной женщины в крови отсутствует. Имеется при аутоиммунных заболеваниях, гестозе, антифосфолипидном синдроме и свидетельствует о высоком риске прерывания беременности.

Клетки крови, участвующие в образовании гемостатической пробки при повреждении сосудистой стенки.

Норма составляет 150-400 тыс./мкл.

Значительное уменьшение тромбоцитов говорит либо о снижении их синтеза, либо о повышенном разрушении. Возможно уменьшение тромбоцитов при недостаточном питании, а также угроза развития ДВС-синдрома.

Параметр тромбообразования и фибринолиза (рассасывание фибрина). При беременности его уровень постепенно увеличивается и к концу гестации превышает нормальные показатели небеременных в 3-4 раза. Осложненное течение беременности (гестоз, сахарный диабет, болезни почек) характеризуется значительными цифрами Д-димера.

Норма Д-димера меньше 248 нг/мл (превышение цифр говорит о склонности к тромбообразованию).

Норма составляет 71-115%.

Антитромбин относится к белкам противосвертывающей системы и подавляет тромбин (угнетает свертывание крови). При снижении показателя возможно развитие тромбоза. Контроль показателя важен при приеме антикоагулянтов (гепарина).

Причины отклонений в коагулограмме

Во время вынашивания плода существует риск развития ДВС-синдрома, первая стадия которого характеризуется гиперкоагуляцией, а вторая гипокоагуляцией (повышением и понижением свертываемости крови соответственно) и опасна массивным кровотечением.

К развитию ДВС-синдрома приводят нарушения свертываемости крови, которые возникают в следующих ситуациях:

- гестоз;

- преждевременная отслойка плаценты;

- предлежание плаценты;

- эмболия околоплодными водами;

- артериальная гипертензия;

- заболевания печени;

- антифосфолипидный синдром;

- угроза прерывания беременности (инфекции, гормональный дисбаланс);

- резус-конфликтная беременность;

- антенатальная гибель плода;

- геморрагический шок;

- хронические экстрагенитальные заболевания матери (болезни почек, сахарный диабет, системные болезни).

Отклонения от нормы: что делать

При отклонениях от норм показателей гемостазиограммы у беременной необходимо выявить и устранить причину, приведшую к нарушению свертывающей системы крови. Поэтому лечение должно быть строго индивидуальным и направлено на коррекцию того звена гемостаза, где выявлены нарушения.

Так, при преждевременной отслойке плаценты или возникновении кровотечения в случае предлежания плаценты, основной упор в лечении идет на хирургическую остановку кровотечения и предупреждение развития ДВС-синдрома.

При угрозе прерывания и антифосфолипидном синдроме назначается сохраняющая терапия, а при развитии гестоза лечение включает препараты для снижения давления, улучшения маточно-плацентарного кровотока и нормализации функций печени и почек.

Важно! Антиагреганты и антикоагулянты (средства, препятствующие сгущению крови и образованию тромбов): трентал, курантил, низкомолекулярные гепарины и другие назначаются строго по показаниям и под контролем коагулограммы.

Самостоятельный прием этих лекарств может существенно ухудшить результаты коагулограммы.

Некоторые исследования при беременности

Важно! Все материалы носят справочный характер и ни в коей мере не являются альтернативой очной консультации специалиста.

Этот сайт использует cookie-файлы для идентификации посетителей сайта: Google analytics, Yandex metrika, Google Adsense. Если для вас это неприемлемо, пожалуйста, откройте эту страницу в анонимном режиме.

Источник

Гипофибриногенемия

Гипофибриногенемия – это патологическое состояние, характеризующееся снижением содержания фибриногена в крови ниже 2 г/л. Фибриноген является основным белком системы гемостаза, из него формируется тромб, останавливающий кровотечение при повреждении сосудистой стенки. Гипофибриногенемия клинически проявляется геморрагическим синдромом и может развиваться вследствие осложнений беременности, на фоне введения лекарственных препаратов, при тяжелых болезнях печени и пр. Уровень фибриногена исследуется в плазме крови как компонент коагулограммы наряду с МНО, АЧТВ, тромбиновым временем. Коррекция данного состояния осуществляется путем введения свежезамороженной плазмы и устранения этиологического фактора.

Классификация

По природе происхождения гипофибриногенемии можно разделить на:

- Врожденные (так называемые дисфибриногенемии). Это наследственно обусловленные аномалии в структуре фибриногена, часто сочетающиеся со снижением его выработки.

- Приобретенные. Развиваются вследствие заболеваний печени, тромбогеморрагических нарушений и т.д.

Также различают физиологические и патологические гипофибриногенемии. Единственной физиологической причиной считается период новорожденности. В первые дни жизни белковосинтетическая функция печени только начинает формироваться, поэтому норма фибриногена для новорожденных детей ниже, чем у взрослых, и составляет от 1,25 г/л. Все остальные разновидности гипофибриногенемии являются патологическими.

Причины гипофибриногенемии

Заболевания печени

Наиболее распространенной причиной гипофибриногенемии являются болезни печени. Печень – единственный орган, синтезирующий основные белки плазмы крови, в том числе и фибриноген. При тяжелых поражениях печени, уже на стадии печеночной недостаточности, когда происходит массивное разрушение гепатоцитов (цитолиз), в ней прекращается выработка белков. Такое может наблюдаться при следующих патологиях:

- Гепатиты: алкогольный, лекарственный, аутоиммунный, вирусные гепатиты В и С.

- Цирроз печени различной этиологии.

- Первичный склерозирующий холангит.

- Поражения печени при метаболических расстройствах: гемохроматозе, болезни Вильсона-Коновалова.

ДВС-синдром

Еще одной довольно частой причиной гипофибриногенемии выступает крайне тяжелое и жизнеугрожающее состояние – синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром), а точнее, его гипокоагуляционная стадия. ДВС-синдром представляет собой расстройство, в начальной фазе которого происходит генерализованное тромбообразование.

Избыточное формирование тромбов приводит к резкому увеличению потребления факторов свертывания, включая фибриноген. В результате этого кровь теряет способность сворачиваться, развиваются кровотечения, нередко фатальные. Заболевания и патологические состояния, вызывающие ДВС-синдром:

- Генерализованные инфекции (сепсис).

- Травматический шок.

- Острый внутрисосудистый гемолиз: переливание несовместимой крови, врожденные гемолитические анемии (серповидно-клеточная анемия, талассемии).

- Злокачественные новообразования.

- Тромботические микроангиопатии: гемолитико-уремический синдром, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура.

- Антифосфолипидный синдром.

- Отравление змеиным ядом.

Беременность

При нормально протекающей беременности происходят некоторые изменения в системе гемостаза, и уровень фибриногена может подняться выше нормы (физиологическая гиперфибриногенемия). Однако, при различных осложнениях, связанных с периодом беременности, концентрация фибриногена снижается. Гипофибриногенемия у беременных женщин может свидетельствовать о следующих состояниях:

Наследственные гипофибриногенемии

В редких случаях гипофибриногенемия может быть обусловлена мутациями генов, кодирующих синтез фибриногена. К таким патологиям относятся наследственная афибриногенемия (полное отсутствие фибриногена) и гиподисфибриногенемии (аномальные структуры фибриногена в сочетании с уменьшением его выработки). В большинстве случаев клинических симптомов либо нет вообще, либо наблюдаются незначительные геморрагические элементы на коже в виде петехиальных высыпаний. Однако известны и случаи возникновения парадоксальных тромбозов у таких больных.

Введение лекарственных препаратов

Под действием некоторых лекарственных препаратов, применяющихся в лечении острого инфаркта миокарда, ишемического инсульта, а также других видов тромбозов, в крови может снижаться концентрация фибриногена. Эта группа медикаментов называется фибринолитики. Они разделяются на 2 основные подгруппы, вызывающие растворение образовавшихся тромбов. Активаторы плазминогена переводят неактивный плазминоген в активный плазмин, стимулирующий лизис нитей фибрина (тромболизис). Активаторы профибринолизина действуют на эндогенную фибринолитическую систему организма. Все эти ЛС способны вызвать гипофибриногенемию и кровотечения.

Диагностика

Так как причиной гипофибриногенемии могут быть очень серьезные и жизнеугрожающие состояния, ее обнаружение требует немедленного обращения к врачу-терапевту. При подозрении на патологию печени обращают внимание на окраску кожи и слизистых оболочек, выполняют пальпацию печени. Характерные признаки цирроза печени – желтуха, асцит, телеангиэктазии, расширение поверхностных вен области живота. Проводится осмотр кожных покровов на наличие геморрагических элементов – петехиальных высыпаний, экхимозов, гематом. Назначаются дополнительные методы исследования, включающие:

- Общий анализ крови. У больных с ДВС-синдромом и тяжелой патологией печени отмечается резкое снижение уровня тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобина. При микроскопии мазка крови пациентов с тромботическими микроангиопатиями обнаруживают шизоциты – морфологические признаки гемолиза.

- Биохимический анализ крови. При заболеваниях печени в крови повышено содержание трансаминаз (АЛТ, АСТ), билирубина, щелочной фосфатазы, снижена концентрация альбумина. Биохимический лабораторный маркер хронического алкоголизма – углеводдефицитный трансферрин.

- Исследования гемостаза. В рутинной коагулограмме, помимо гипофибриногенемии, отмечается удлинение тромбинового и активированного частичного тромбопластинового времени, увеличение МНО. При тромбоэластографии выявляется замедление образования фибринового сгустка.

- Иммунологические исследования. Всех пациентов обязательно проверяют на наличие HbsAg и антител к вирусу гепатита С. При положительном результате выполняется ПЦР с определением вирусной нагрузки и генотипа вируса. В случае подозрения на аутоиммунные патологии печени проводятся анализы на антитела к гладкомышечным клеткам, к микросомам печени, антинуклеарные антитела (ANA, анти-LKM, анти-SMA).

- УЗИ. При УЗИ печени можно выявить ее увеличение, диффузные изменения паренхимы. Акушерское УЗИ позволяет диагностировать осложнения беременности – отслойку плаценты, гибель плода.

- Генетические исследования. Наследственные формы гипофибриногенемии подтверждаются анализом на генетические мутации. Наиболее частыми считаются мутации в генах FGA и FGG.

Коррекция

Медикаментозная терапия

В подавляющем числе случаев терапия таких пациентов ввиду их тяжелого состояния должна проводиться в условиях реанимации и интенсивной терапии. Лишь при бессимптомных формах дисфибриногенемий никакого лечения не требуется. Определение тактики ведения больных, подбор лекарственных препаратов, их дозировки, длительности применения осуществляется только лечащим врачом строго индивидуально. Ведущее направление лечения – купирование кровотечений и профилактика их возникновения. Методы консервативной терапии при гипофибриногенемии:

- Местная гемостатическая терапия. При умеренных кровотечениях, например носовых, достаточно локальных воздействий – давлением, холодом или гемостатической губкой с тромбином.

- Гемотрансфузии. Основу лечения гипофибриногенемии с массивными кровотечениями составляет заместительная терапия – переливания свежезамороженной плазмы, криопреципитата, факторов свертывания.

- Гемостатические ЛС. В дополнение к гемотрансфузиям для борьбы с кровотечениями назначаются препараты, ускоряющие тромбообразование, либо, наоборот, замедляющие растворение тромбов. К ним относятся ингибиторы фибринолиза, активаторы плазминогена, антиферментные средства.

Помимо непосредственной коррекции гипофибриногенемии и борьбы с ее геморрагическими осложнениями, важную роль играет лечение основного заболевания. Больным с алкогольным гепатитом категорически запрещается принимать алкоголь, при лекарственном гепатите срочно прекращается прием гепатотоксического медикамента. В зависимости от этиологии используются следующие лекарственные препараты:

- Противовирусные ЛС. Пациентам с вирусным гепатитом назначаются аналоги нуклеозидов, препараты интерферона, ингибиторы протеазы и РНК-полимеразы.

- Антибиотики. С целью борьбы с сепсисом применяются 2 антибактериальных препарата. До получения результатов микробиологического исследования (бактериального посева) предпочтение отдают антибиотикам с широким спектром действия – пенициллинам, цефалоспоринам, фторхинолонам.

- Противовоспалительные ЛС. При аутоиммунной патологии гепатобилиарной системы (аутоиммунный гепатит, склерозирующий холангит) необходимы ЛС, подавляющие воспалительный процесс – глюкокортикостероиды, цитостатики.

- Гепатопротекторы. Для защиты клеток печени от повреждения и ускорения регенерации гепатоцитов используются препараты желчных кислот, производные аминокислот.

Хирургическое вмешательство

Так как гипофибриногенемия зачастую является признаком крайне неблагоприятного течения беременности, по жизненным показаниям проводится экстренное родоразрешение путем кесарева сечения. При маточном кровотечении, не поддающемся остановке, выполняется полное удаление матки (гистерэктомия). При нахождении в матке мертвого плода проводится операция по его извлечению.

Экспериментальное лечение

Некоторые больные с тяжелыми формами дисфибриногенемии, сопровождающимися массивными кровотечениями, нуждаются в постоянных переливаниях компонентов крови (плазмы, криопреципитата). Поэтому они имеют высокий риск инфицирования гепатитами В, С, ВИЧ. В Китае был разработан и проходит клиническую апробацию рекомбинантный человеческий фибриноген с двойной вирусинактивацией FIBROAAS. Данный препарат может стать альтернативой непрерывным гемотрансфузиям. Однако, по результатам некоторых исследователей, применение человеческого фибриногена сопряжено с повышенным риском тромбообразования. Поэтому его использование возможно только при регулярном лабораторном мониторинге параметров системы гемостаза.

Прогноз

Основными причинами гипофибриногенемии являются тяжелые заболевания, нередко фатальные. Поэтому прогноз для большинства пациентов неблагоприятный. Доброкачественное течение характерно лишь для бессимптомных форм наследственных дисфибриногенемий. Несмотря на это, своевременная диагностика и грамотное лечение способны привести к более благоприятному исходу, и даже к выздоровлению.

Источник