Методы диагностики психического здоровья детей

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения является одной из центральных в современном образовании и рассматривается в рамках здоровьесберегающей педагогики. Современная система образования предъявляет высокие требования к уровню развития ребенка. Он должен быть физически и психически зрелым, владеть достаточно большим объемом представлений об окружающей действительности и ориентироваться в ней, уметь устанавливать контакты и строить процесс общения со сверстниками и взрослыми, управлять своим поведением, быть мобильным в меняющихся условиях.

На основе анализа педагогической деятельности МДОУ ЦРР — д/с № 158 педагогический коллектив решил обратиться к экспериментальному изучению проблемы «Проектирование здоровьесберегающего пространства ДОУ».

В результате работы супервизорной группы, обеспечивающей совместную деятельность всех педагогов, работающих с детьми: воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и врача, выявлено, что свыше 75 % детей характеризуются различным сочетанием незрелости их эмоционально-волевой, когнитивной и физической сферы. Полученные нами результаты подтверждаются данными ученых о постепенном и стойком ухудшении ситуации развития подрастающего поколения, увеличение количества детей с показателями низкой нормы в интеллектуальном и физическом развитии в связи с экологическим и социальном кризисом в нашей стране (И. Дубровина)

Данная ситуация потребовала от нас пересмотра и расширения возможностей использования здоровьесберегающих технологий, направленных на поиск методов, приемов, соответствующих индивидуально-психологическим возможностям детей. Вслед за ведущими учеными, работающими над определением стратегии совершенствования образовательного пространства и обеспечения здоровья детей, мы считаем, что это возможно за счет внедрения эффективных способов работы с информацией, повышения реализации индивидуального потенциала развития ребенка, профилактики болезней нервной регуляции и декомпенсации имеющихся хронических патологий, что будет способствовать снижению психофизиологической «цены» обучения.

В процессе проведения экспериментальной работы мы столкнулись с необходимостью в определении критериев и выбора адекватных методов оценки уровня сформированности психологического здоровья детей дошкольного возраста.

В первую очередь мы обратились к определению понятия здоровья. В докладе Комитета экспертов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) здоровье рассматривается «как состояние физического, умственного, социального благополучия, а не отсутствие болезни или физических недостатков». Здоровье — это комплексная категория, которую следует понимать как физическое, так психическое и психологическое здоровье:

- в физическом плане — умение преодолевать усталость, возможность действовать в оптимальном для себя режиме, нормальное функционирование возможностей организма;

- в психологическом плане:

а) интеллектуальное — проявление умственных способностей, любознательности, высокого уровня обучаемости;

б) социально-нравственное — честность, эмпатичность, коммуникабельность, терпимость;

в) эмоциональное — уравновешенность, эмоционально-эстетическая отзывчивость на прекрасное, способность удивляться и восхищаться.

Центральным понятием является психическое и психологические здоровье. В комплексных гуманитарно-естественнонаучных исследованиях психическое развитие ребенка и психическое здоровье рассматриваются в причинно-следственной связи / И. Дубровина с сотр./, а здоровье — как образовательный продукт / В.А. Орлов, В.И. Панов/.

В гуманистической психологии, в частности, в работах А. Маслоу, психическое здоровье рассматривается, с одной стороны, как реализация того, что заложено в человеке от природы, с другой стороны, стремление к гуманистическим ценностям. На основе анализа психолого-педагогической литературы нами были определены критерии психического здоровья детей, к которым мы отнесли:

- подвижность инертность психических процессов

- произвольность импульсивность двигательной и познавательной сферы

- продуктивность истощаемость психических функций

- адекватность и критичность поведения

- работоспособность утомляемость

- устойчивость к информационному стрессу (адаптационные возможности психики)

- межполушарный перенос и межполушарное взаимодействие.

Результатом психического здоровья детей является здоровая психика.

Оценка показателей психического здоровья мы проводим посредством нейропсихологической диагностики, диагностики индивидуально-типологических особенностей («Теппинг-тест» О. Черниковой, «Корректурные пробы» тест Тулуз-Пьерона).

Как показывает анализ литературы, психологическое здоровье в большей мере рассматривается в качестве характеристики личностных проявлений (И. Дубровина). В качестве критериев психологического здоровья детей мы выделили:

- адекватный возрасту уровень эмоционально — волевой и познавательной сфер личности

- способность планирования своей деятельности

- позитивный образ Я-концепции

- возможность саморегуляции психических состояний

- самокритичность

- самостоятельность

- способность к рефлексии, эмпатии

- сформированность навыков общения

Результатом психологического здоровья детей является здоровая личность.

Оценка показателей психологического здоровья проводится нами посредством диагностических методик, методов наблюдения за детьми в различных видах деятельности, проективных рисуночных методик (рисуночный тест «Я в детском саду», «Рисунок семьи» А. Хоментаускас, тест Люшера (ЦТО), карта наблюдений Д.Скотта, «Секрет» Т.А.Репина и др.).

Источник

Диагностика психического и физического здоровья учащихся

Дорохова Л. Н., Абрамова И.Б.

В нашей школе уже второй год работает валеологическая служба. Актуальность создания валеологической службы заключается в том, что ее работа ориентирована на решение проблем, устранение которых может дать максимально возможный эффект оздоровления учащихся.

По данным многих исследований основными причинами, приводящими к ухудшению детского здоровья, являются:

- резкое ухудшение экологической обстановки. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания превышает нормативные показатели в несколько раз, некоторые из них обладают онкогенной активностью, снижают иммунитет, влияют на генетический аппарат, изменяя тем самым наследственность;

- снижение минимального уровня жизни многих жителей, что привело к уменьшению требования к составу, качеству пищевых продуктов. Несбалансированность питания, излишнее употребление углеводистой пищи, как наиболее дешевой, способствует развитию ожирения, болезням обмена веществ, сахарного диабета, кариеса и др.;

- недостаточность этического и эстетического воспитания, что является главной причиной бескультурья, приобщение молодежи к алкоголю, курению, безразличие к жизни.

- Резкое ухудшение качества медицинского обслуживания.

Главной «отдушиной» в жизни ребенка, жаждущего общения, нередко становится «экранный мир» — многочасовое сидение у экранов телевизора или компьютера. Это приводит к росту заболеваний глаз, нарушениям опорно-двигательного аппарата. Результатом гиподинамии являются многие заболевания, расстройства органов пищеварения и т.д.

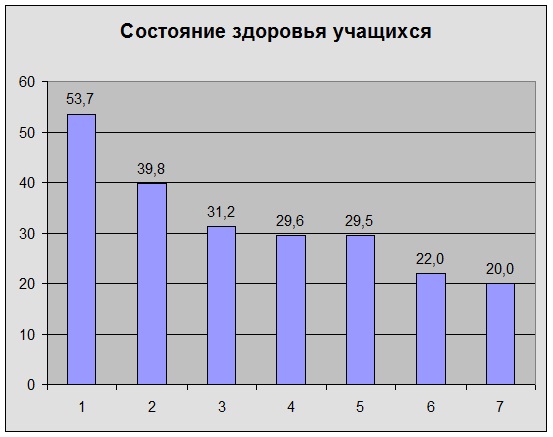

Результаты обследования школьников показывают, что на сегодняшний день около 57,3% учащихся нашей школы имеют нарушения нервной системы (страдают головными болями, головокружением, нарушением сна, испытывают слабость, наблюдается повышенная утомляемость, слезливость);

39,8% имеют изменения сердечно-сосудистой системы (в том числе 13%-ВСД);

31,2% — заболевания дыхательной системы (из них 9,8%-больны бронхиальной астмой);

29,6% школьников страдают частыми болями в животе; 29,5%- имеют нарушения мочевыделительной системы, 22% детей состоят на учете у окулиста; 20%- имеют нарушение осанки.

В основной группе физической культурой занимаются всего 22% учеников, в подготовительной группе — 66%, 13% — в спец. группе (см. рис. 1).

Рис.1. Диаграмма состояния здоровья учащихся школы

Пояснения к гистограмме:

1 – нарушения нервной системы

2 – нарушения сердечно – сосудистой системы

3 – нарушения дыхательной системы

4 – нарушение функций желудочно–кишечного тракта

5 – нарушения мочеполовой системы

6 – нарушение зрения

7 – нарушения осанки

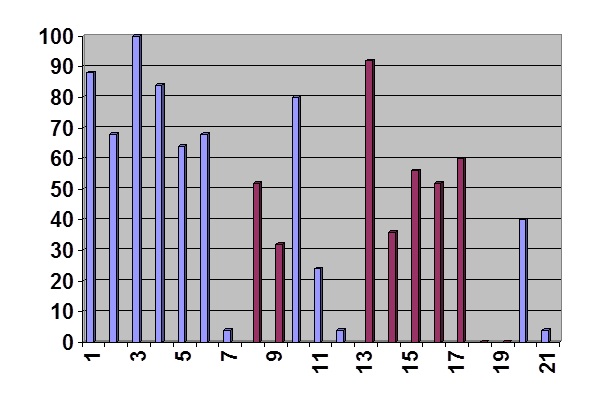

Для наглядности приведем диаграмму, отражающую состояние здоровья в гимназическом классе 7 «в». (см. рис. 2).

Рис.2. Диаграмма заболеваемости учащихся в гимназическом классе 7 «в».

Пояснение к диаграмме:

1-7 – факторы, характеризующие состояние нервной системы: головные боли, слезливость, слабость, утомляемость после школы, нарушение сна, повышенная потливость, головокружения, обмороки.

8-9 – факторы, характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы: боли в сердце, повышенное давление.

10-12 – факторы, характеризующие состояние дыхательной системы: насморк, кашель, потеря голоса.

13-19 – факторы, характеризующие состояние пищеварительной системы: боли в животе, тошнота, изжога, нарушение стула, были ли желтуха, дизентерия.

20-21 – факторы, характеризующие состояние мочевыделительной системы: боли в пояснице.

Этот анализ был проведен на основе результатов анонимного анкетирования учащихся по проблемам состояния здоровья. Для проведения опроса была разработана специальная анкета. Она интересна тем, что в ней нет медицинских терминов, но в то же время она позволяет получить представление о проявлениях целого ряда заболеваний.

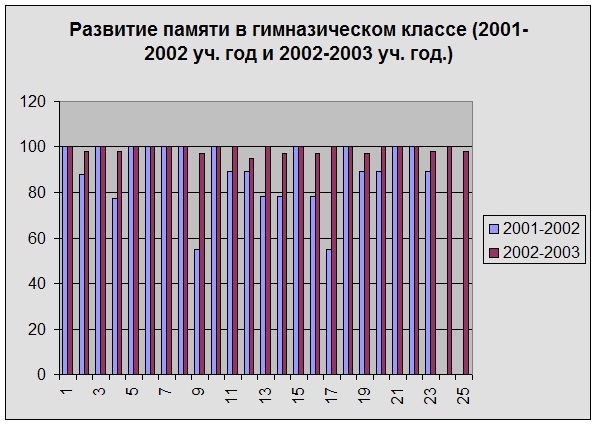

Индивидуально-психологическое развитие учащихся оценивалось по результатам развития памяти и внимания. Были отобраны методики для оценивания уровня развития оперативной и долговременной памяти, оценки произвольного внимания, исследования объема внимания и степени концентрации внимания. Использовались традиционные методики, которые широко известны и имеются во многих сборниках по практической психологии. Результаты обследования представлены на рис. 3.

Индивидуально-психологическое развитие учащихся оценивалось по результатам развития памяти и внимания. Были отобраны методики для оценивания уровня развития оперативной и долговременной памяти, оценки произвольного внимания, исследования объема внимания и степени концентрации внимания. Использовались традиционные методики, которые широко известны и имеются во многих сборниках по практической психологии. Результаты обследования представлены на рис. 3.

По результатам этого обследования (за два года) можно сделать вывод о положительной динамике развития памяти и внимания у школьников.

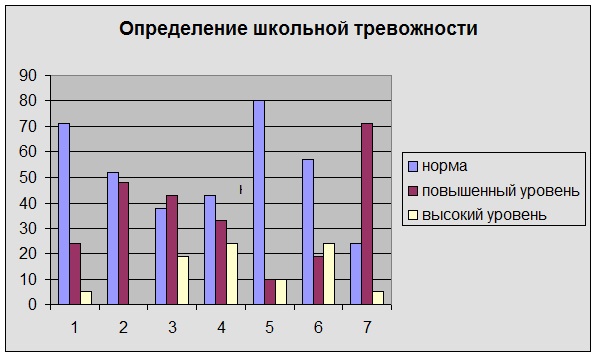

Диагностика уровня комфортности проводилась по методике Филлипса. Эта диагностика проводилась в школе впервые. По данной методике определялась общая тревожность (1), переживание стресса (2), страх самовыражения (3), страх ситуации проверки знаний (4), страх несоответствия ожиданиям окружающих (5), сопротивляемость стрессу (6), проблемы и страхи в отношениях с учителями (7) (см. рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма уровня тревожности школьников

Данные изучения уровня тревожности учащихся показывают, что далеко не все дети чувствуют себя уютно в школе. Так, например, больше половины учащихся испытывают трудности в общении с одноклассниками и учителями, имеют проблемы в самовыражении.

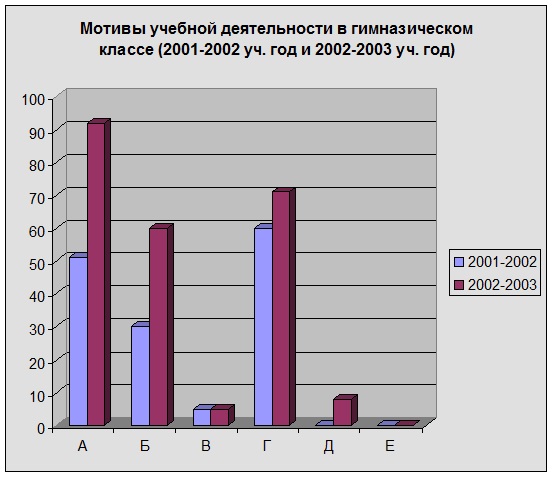

Для изучения сферы мотивации школьников были выделены следующие мотивы:

— широкие социальные мотивы,

— узкие социальные мотивы

Уровень развития мотивов учебной деятельности школьников представлен на рис. 5.

Рис. 5. Диаграмма развития мотивов учебной деятельности учащихся

Анализ мотивов учебной деятельности в гимназическом классе показывает возрастание значения широких социальных мотивов («Я учусь потому, что в наше время учатся все». «Я учусь для того, чтобы подготовиться к будущей профессии») и мотивации содержания («Учусь потому, что нравится узнавать новое», «. потому, что хочу больше знать»).

Уровень воспитанности учащихся оценивался по методике Н. П. Капустина. Для выявления уровня воспитанности учащиеся оценивались классным руководителем, родителями и самим учеником.

Результаты обследования по всем методикам заносятся в карту индивидуального развития ученика (см. табл. 1). Эти данные используются в рамках реализации индивидуального подхода к каждому ребенку с целью учета его особенностей и состояния здоровья, а также для оптимизации учебного процесса. Такие карты заведены для учащихся 5-х и 9-х и гимназических классов, классов. Результаты исследования и их применение в практике работы школы обсуждаются на малых педсоветах.

Таблица 1. Карта индивидуального развития ученика

Источник

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

учебно-методический материал на тему

Методы диагностики психического состояния у детей дошкольного возраста

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| diagnostika.doc | 294 КБ |

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лейсан» Комсомольского района Чувашской Республики

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Садыкова Резиля Решитовна

1. Понятие «психическое состояние», его категория, структура и детерминанты развития …………………………………. ……………………. …4

2. Виды психического состояния …………… ………………………..…. 6

3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста…………………………………………………………………………..…..8

4. Основные параметры оценки умственной деятельности ребенка дошкольного возраста………………………………………………………………9

5. Методики для диагностики детей дошкольного возраста……………..11

В настоящее время особую социальную значимость приобретает внедрение в систему образования специальных организационных форм активной дифференцированной помощи детям, испытывающим значительные трудности.

Своевременная психологическая и педагогическая помощь детям является необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте.

Наиболее эффективными для изучения психического развития детей дошкольного возраста являются методики, разработанные отечественными учеными под руководством Е.А. Стребелевой, которые позволяют более полно определить уровень развития ребенка и разработать эффективные коррекционно-развивающие мероприятия.

Психологическая помощь ребенку в условиях образовательного учреждения предполагает также и овладение психологами практическими навыками и умениями в области методов и техник игротерапии, арттерапии, конгруэнтной коммуникации и других способов психологического воздействия с целью эффективного преодоления трудностей развития ребенка, оптимизации его развития, формирования зрелой гармоничной личности.

- Понятие «психическое состояние», его категория, структура и детерминанты развития

Термин «состояние» относится к числу метапонятий, а не собственно психологических категорий, наряду с терминами «функция», «система», «процесс», «свойство» и пр. В психологии «состоянием» называют некую внутреннюю характеристику психики человека, относительно неизменную во времени составляющую психического процесса (как это ни парадоксально звучит). Состояние проходит вместе с породившим его процессом (например, эмоциональным), а психическое свойство — внешняя, константная характеристика системы, рассматривается без учета времени. Возможны, разумеется, и другие трактовки отношений между этими понятиями. В любом случае «психическое состояние» не формально-теоретическая, а содержательная измеримая характеристика психики человека.

Категория состояния включает в себя понятия разного уровня обобщенности, разной степени широты распространения и охвата всего многообразия психической активности. Психика организована по иерархическому принципу — состояния отдельных частей психики являются частью всего состояния человека. Их выделение возможно лишь в той степени, в какой мы можем обоснованно разделять психику на отдельные сферы, структуры или блоки» [5].

Таким образом, состояние выступает как форма саморегуляции психики и как один из важнейших механизмов интеграции человека как целостности — как единства его духовной, психической и телесной организации. Адаптивная функция состояния заключается в установлении соответствия между актуализированными потребностями индивида и его возможностями и ресурсами с учетом конкретных условий существования, особенностей деятельности и поведения. Эта функция позволяет сохранить на максимально возможном уровне здоровье, способность к адекватному поведению и успешной деятельности, возможность полноценного личностного развития/

Основными детерминантами состояния являются:

а) потребности, желания и стремления человека (или, более точно, осознанные и неосознанные потребности, стремления и желания);

б) его возможности (проявившиеся способности и скрытые потенциалы);

в) условия среды (объективное воздействие и субъективное восприятие и понимание текущей ситуации).

Соотношение этих факторов и определяет характеристики состояния. Говорить о балансе между ними, что нередко можно встретить, неверно, поскольку все эти составляющие не являются какими-либо противодействующими друг другу силами. Сила желания, не подкрепленная необходимыми способностями данного индивида, далеко не всегда противодействует раскрытию способностей, напротив, часто оказывает решающее влияние на их развитие.

Состояния имеют свою внутреннюю структуру . Она описана в работах В. А. Ганзена и В. Н. Юрченко, Ю. Е. Сосновиковой и других ученых [2, 11]. Ганзен и Юрченко выделили четыре структурных уровня:

- социально-психологический,

- психологический,

- психофизиологический

- физиологический.

Экспериментальные исследования подтверждают важную роль в структуре состояния социально-психологического и психологического уровней [Махнач]. На каждом из этих уровней можно рассмотреть субъективные и объективные характеристики . Субъективные характеристики отражены в самосознании индивида, в них проявляется самоотношение, результаты самопознания и саморегуляции. Объективные характеристики могут быть получены с помощью объективных измерений параметров организма и психики, анализа внешнего облика индивида, особенностей поведения и деятельности, продуктов труда.

2. Виды психического состояния

Состояния имеют характеристики различной степени обобщенности: общие, видовые, индивидуальные. Общим для всех состояний является то, что они имеют временные, эмоциональные, активационные, тонические, тензионные параметры, включают в себя ситуативную и трансситуативную составляющие. У разных групп состояний на передний план выходят разные параметры. Это дает возможность разделять состояния на долговременные и кратковременные (по временному параметру), а также на эмоциональные, активационные, тонические или тензионные — в соответствии с тем какой именно параметр является ведущим, определяющим остальные параметры. Таким параметром или такой характеристикой может быть эмоциональная — доминирование той или иной эмоции. Может выступать на передний план активационная характеристика — уровень мотивации, полное включение в ситуацию, поглощенность происходящим или, наоборот, отчужденность, отгораживание от жизненных событий [10].

Тот или иной тонус организма, энергетические ресурсы также могут обусловливать многие другие параметры психических состояний, являясь определяющим. Тонус, в свою очередь, зависит от здоровья субъекта, биологических ритмов, характера деятельности, ее продолжительности, от некоторых условий среды.

Наконец, в любой момент времени человеку свойственно то или иное напряжение. Оно может быть обусловлено внутренними факторами: повышенными требованиями к своему поведению или деятельности, неуверенностью в своих успешных действиях в ответственной ситуации и т. п. Но может быть вызвано и многими внешними факторами: неблагоприятные условия деятельности, соперничество, трудные условия существования.

Поскольку состояние — многомерное явление, то любое состояние может быть описано широким спектром параметров. Анализ различных описаний показывает, что отдельные характеристики состояния используются особенно часто. Такие характеристики могут быть оценены как основные.

К таковым можно отнести следующие:

- эмоциональные (эти характеристики иногда называют модальностными, понимая под модальностью качественное своеобразие: тревога, наслаждение, созерцание);

- активационные (отражающие интенсивность психических процессов);

- тонические (отражающие тонус, ресурс сил индивида);

- тензионные (отражающие степень напряжения);

- временные (отражающие продолжительность, устойчивость состояний);

- полярность состояний, другими словами, знак описываемого состояния (благоприятное, положительное или неблагоприятное, отрицательное).

3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста

Дошкольное детство – большой и ответственный период психического развития ребенка. В личностной сфере формируются иерархическая структура мотивов и потребностей, общая и дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения. Активно усваиваются нравственные формы поведения. Нарушение

любого звеньев или механизмов психологической структуры развития дошкольника может решающим образом сказаться на всем дальнейшем ходе развития ребенка. К важным особенностям дошкольного возраста можно отнести то обстоятельство, что многие неблагоприятные характеристики ребенка носят латентный характер. С одной стороны, некоторые нежелательные проявления оказываются преходящими, временными и постепенно, по мере взросления ребенок теряет их а с другой стороны, именно к концу дошкольного возраста у ребенка складываются устойчивые особенности личностного реагирования, происходит выстраивание иерархии мотивов и ценностей [1, 4, 6].

Под готовностью организма ребенка к школьному обучению рассматривается уровень морфологического и функционального развития, который позволяет ребенку выдержать требования школьной жизни и учебной нагрузки. Критерием готовности служит работоспособность детей в течение учебного дня, учебной недели и т.д. Готовность психических процессов. Определяется уровень сформированности восприятия, мышления, памяти, речи, внимания. Критерием готовности выступает произвольность познавательной деятельности, способность к обобщению и развитая речь, т.е. возможность грамматически правильно, последовательно и связно строить свои высказывания [8, 9].

4. Основные параметры оценки умственной деятельности ребенка дошкольного возраста

Диагностика познавательного развития показывает реальные достижения ребенка, сложившиеся в ходе воспитания и обучения. Но как указывает Е.А. Стребелева, следует иметь в виду, что в случаях серьезных недостатков в умственном развитии необходимо применять не только метод психолого-педагогического эксперимента, но и другие методы: изучение истории развития ребенка, наблюдение за поведением и игрой. В более сложных случаях требуется клиническое, нейрофизиологическое, патопсихологическое изучение ребенка. Е.А. Стребелевой определены основные параметры оценки умственной деятельности ребенка: принятие задания; способы выполнения задания; обучаемость в процессе обследования; отношение к результату своей деятельности, которые определяют качественную характеристику деятельности ребенка. Рассмотрим их подробнее [3, 8, 9, с. 15–17]

1. Принятие задачи: согласие ребенка выполнять предложенное задание независимо от качества самого выполнения. Ребенок проявляет интерес либо к игрушкам, либо к познавательным задачам.

2. Способы выполнения задания: хаотические действия; метод практической ориентировки – метод «проб и ошибок», метод практического примеривания; метод зрительной ориентировки. Адекватность действий определяют как соответствие действий ребенка условиям данного задания, характеру материала и требованиям инструкции. Наиболее примитивным способом является действие «силой» или хаотичное действие без учета свойств и качеств предметов. Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о значительном нарушении умственного развития ребенка.

3. Диагностическое обучение: обучаемость осуществляется только в пределах тех заданий, которые рекомендуются для детей данного возраста. В процессе обследования детям надо предлагать следующие виды помощи: – выполнение действия по подражанию; – выполнение задания по подражанию с использованием указательных жестов; – выполнение задания с речевой инструкцией.

4. Отношение ребенка к результату своей деятельности. Подавляющее большинство нормально развивающихся детей проявляет активный интерес к предложенным заданиям и к конечному результату. Для детей с нарушениями интеллекта, как правило, характерно безразличное отношение к заданиям и к полученному результату [8, 9, с. 15–17]. Количественная оценка в баллах производится следующим образом:

1 балл – ребенок не принимает задания и не понимает условий задачи даже после обучения, ведет себя неадекватно по отношению к способам действия в данном задании, не выделяет его цели;

2 балла – ребенок принимает задание, начинает его выполнять, однако самостоятельно не достигает цели, в процессе диагностического обучения действует адекватно, но после обучения не переходит к самостоятельному выполнению задания;

3 балла – ребенок принял и понял условия задания, но при его выполнении опирается на низкий уровень ориентировки, после обучения переходит на более высокий тип ориентировочной деятельности, заинтересован в конечном результате;

4 балла – ребенок сразу принимает и понимает условия задания, самостоятельно пользуется адекватными способами ориентировки при его выполнении, стремится к положительному результату. Суммарное количество баллов, полученных при выполнении десяти заданий, является важным показателем психического развития, который сравнивается с количеством баллов, характерным для нормально развивающихся детей данного возраста (34–40 баллов). «Такой подход к оценке действий ребенка позволяет определить не только «актуальный» уровень развития, но и потенциальный, т.е. «зону ближайшего развития». Это, в свою очередь, дает возможность составить индивидуальную программу коррекционного обучения для каждого ребенка» [8, 9, с. 15–17].

5. Методики для диагностики детей дошкольного возраста

Источник