Диагностика психического и физического здоровья учащихся

Дорохова Л. Н., Абрамова И.Б.

В нашей школе уже второй год работает валеологическая служба. Актуальность создания валеологической службы заключается в том, что ее работа ориентирована на решение проблем, устранение которых может дать максимально возможный эффект оздоровления учащихся.

По данным многих исследований основными причинами, приводящими к ухудшению детского здоровья, являются:

- резкое ухудшение экологической обстановки. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе, воде, почве, продуктах питания превышает нормативные показатели в несколько раз, некоторые из них обладают онкогенной активностью, снижают иммунитет, влияют на генетический аппарат, изменяя тем самым наследственность;

- снижение минимального уровня жизни многих жителей, что привело к уменьшению требования к составу, качеству пищевых продуктов. Несбалансированность питания, излишнее употребление углеводистой пищи, как наиболее дешевой, способствует развитию ожирения, болезням обмена веществ, сахарного диабета, кариеса и др.;

- недостаточность этического и эстетического воспитания, что является главной причиной бескультурья, приобщение молодежи к алкоголю, курению, безразличие к жизни.

- Резкое ухудшение качества медицинского обслуживания.

Главной «отдушиной» в жизни ребенка, жаждущего общения, нередко становится «экранный мир» — многочасовое сидение у экранов телевизора или компьютера. Это приводит к росту заболеваний глаз, нарушениям опорно-двигательного аппарата. Результатом гиподинамии являются многие заболевания, расстройства органов пищеварения и т.д.

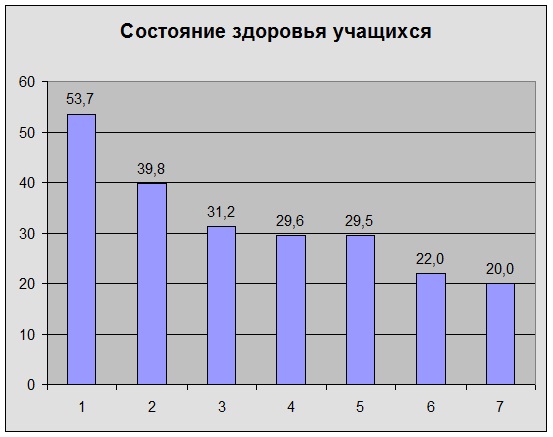

Результаты обследования школьников показывают, что на сегодняшний день около 57,3% учащихся нашей школы имеют нарушения нервной системы (страдают головными болями, головокружением, нарушением сна, испытывают слабость, наблюдается повышенная утомляемость, слезливость);

39,8% имеют изменения сердечно-сосудистой системы (в том числе 13%-ВСД);

31,2% — заболевания дыхательной системы (из них 9,8%-больны бронхиальной астмой);

29,6% школьников страдают частыми болями в животе; 29,5%- имеют нарушения мочевыделительной системы, 22% детей состоят на учете у окулиста; 20%- имеют нарушение осанки.

В основной группе физической культурой занимаются всего 22% учеников, в подготовительной группе — 66%, 13% — в спец. группе (см. рис. 1).

Рис.1. Диаграмма состояния здоровья учащихся школы

Пояснения к гистограмме:

1 – нарушения нервной системы

2 – нарушения сердечно – сосудистой системы

3 – нарушения дыхательной системы

4 – нарушение функций желудочно–кишечного тракта

5 – нарушения мочеполовой системы

6 – нарушение зрения

7 – нарушения осанки

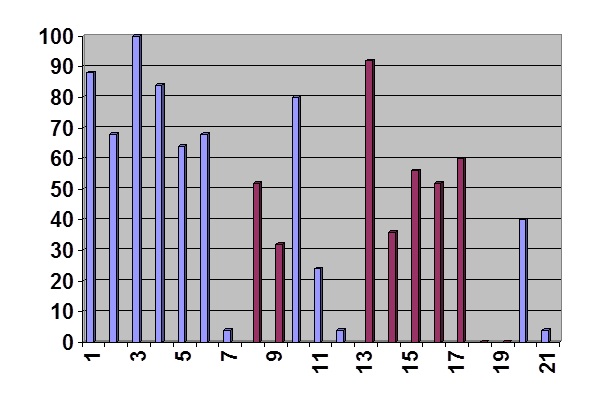

Для наглядности приведем диаграмму, отражающую состояние здоровья в гимназическом классе 7 «в». (см. рис. 2).

Рис.2. Диаграмма заболеваемости учащихся в гимназическом классе 7 «в».

Пояснение к диаграмме:

1-7 – факторы, характеризующие состояние нервной системы: головные боли, слезливость, слабость, утомляемость после школы, нарушение сна, повышенная потливость, головокружения, обмороки.

8-9 – факторы, характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы: боли в сердце, повышенное давление.

10-12 – факторы, характеризующие состояние дыхательной системы: насморк, кашель, потеря голоса.

13-19 – факторы, характеризующие состояние пищеварительной системы: боли в животе, тошнота, изжога, нарушение стула, были ли желтуха, дизентерия.

20-21 – факторы, характеризующие состояние мочевыделительной системы: боли в пояснице.

Этот анализ был проведен на основе результатов анонимного анкетирования учащихся по проблемам состояния здоровья. Для проведения опроса была разработана специальная анкета. Она интересна тем, что в ней нет медицинских терминов, но в то же время она позволяет получить представление о проявлениях целого ряда заболеваний.

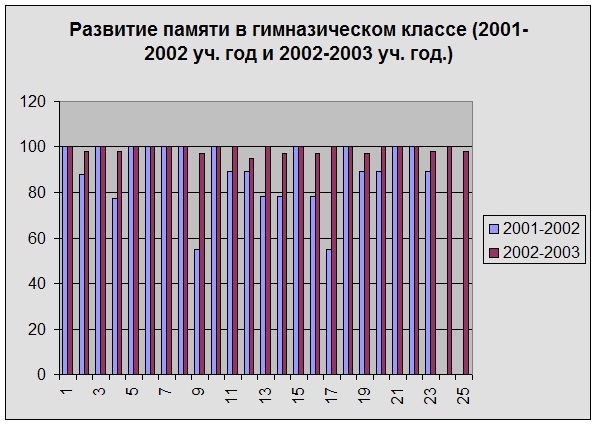

Индивидуально-психологическое развитие учащихся оценивалось по результатам развития памяти и внимания. Были отобраны методики для оценивания уровня развития оперативной и долговременной памяти, оценки произвольного внимания, исследования объема внимания и степени концентрации внимания. Использовались традиционные методики, которые широко известны и имеются во многих сборниках по практической психологии. Результаты обследования представлены на рис. 3.

Индивидуально-психологическое развитие учащихся оценивалось по результатам развития памяти и внимания. Были отобраны методики для оценивания уровня развития оперативной и долговременной памяти, оценки произвольного внимания, исследования объема внимания и степени концентрации внимания. Использовались традиционные методики, которые широко известны и имеются во многих сборниках по практической психологии. Результаты обследования представлены на рис. 3.

По результатам этого обследования (за два года) можно сделать вывод о положительной динамике развития памяти и внимания у школьников.

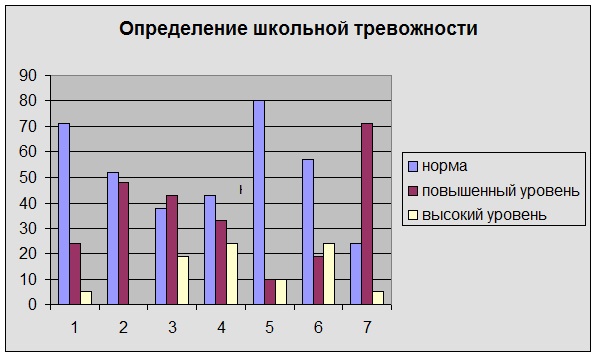

Диагностика уровня комфортности проводилась по методике Филлипса. Эта диагностика проводилась в школе впервые. По данной методике определялась общая тревожность (1), переживание стресса (2), страх самовыражения (3), страх ситуации проверки знаний (4), страх несоответствия ожиданиям окружающих (5), сопротивляемость стрессу (6), проблемы и страхи в отношениях с учителями (7) (см. рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма уровня тревожности школьников

Данные изучения уровня тревожности учащихся показывают, что далеко не все дети чувствуют себя уютно в школе. Так, например, больше половины учащихся испытывают трудности в общении с одноклассниками и учителями, имеют проблемы в самовыражении.

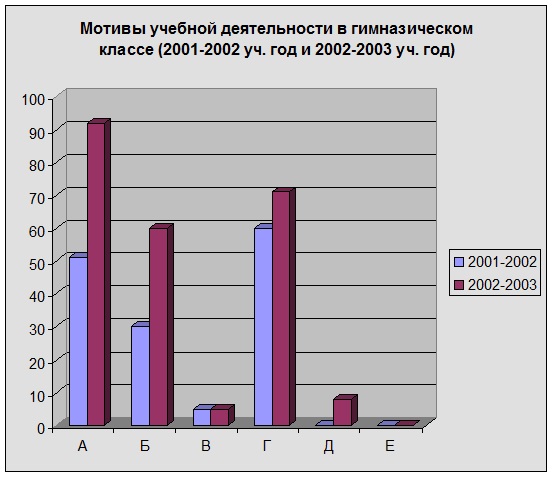

Для изучения сферы мотивации школьников были выделены следующие мотивы:

— широкие социальные мотивы,

— узкие социальные мотивы

Уровень развития мотивов учебной деятельности школьников представлен на рис. 5.

Рис. 5. Диаграмма развития мотивов учебной деятельности учащихся

Анализ мотивов учебной деятельности в гимназическом классе показывает возрастание значения широких социальных мотивов («Я учусь потому, что в наше время учатся все». «Я учусь для того, чтобы подготовиться к будущей профессии») и мотивации содержания («Учусь потому, что нравится узнавать новое», «. потому, что хочу больше знать»).

Уровень воспитанности учащихся оценивался по методике Н. П. Капустина. Для выявления уровня воспитанности учащиеся оценивались классным руководителем, родителями и самим учеником.

Результаты обследования по всем методикам заносятся в карту индивидуального развития ученика (см. табл. 1). Эти данные используются в рамках реализации индивидуального подхода к каждому ребенку с целью учета его особенностей и состояния здоровья, а также для оптимизации учебного процесса. Такие карты заведены для учащихся 5-х и 9-х и гимназических классов, классов. Результаты исследования и их применение в практике работы школы обсуждаются на малых педсоветах.

Таблица 1. Карта индивидуального развития ученика

Источник

Диагностика по изучению физического и психического здоровья школьника.

специалист в области арт-терапии

Физическое развитие школьников

Цель: дать оценку физического развития учащихся по их антропометрическим данным.

Х о д р а б о т ы

Для определения уровня физического развития обязательны измерения роста (h), массы тела (m) и окружности грудной клетки (ОГК).

Анализируя уровень физического развития, необходимо учитывать возрастную группу, для этого может быть использована таблица 1.

Возрастная группировка (от – до)

9 лет 6 мес. – 10 лет 5 мес. 29 дней

10 лет 6 мес. – 11 лет 5 мес. 29 дней

11 лет 6 мес. – 12 лет 5 мес. 29 дней

12 лет 6 мес. – 12 лет 5 мес. 29 дней

13 лет 6 мес. – 14 лет 5 мес. 29 дней

Для оценки уровня физического развития существуют различные методы. Одним из наиболее информативных и доступных является метод сигнальных отклонений. В основе этого способа лежит сравнение фактических данных со средними стандартами (табл. 2) и последующая оценка разницы с величиной сигмы ().

П р и м е р: ученик VI класса возраст 13 лет, h – 148,3 см, m – 42,3 кг, ОКГ – 69,5 см. Сопоставляем эти данные с табличными нормативами.

Находим разность между фактическими данными и средне нормативными.

В данном случае эти показатели равны h = 155,1 – 148,3 = 6,8

m = 44,1 – 42,3 = 1,8

ОКГ = 72,5 – 69,5 = 3,0

Все фактические данные ниже нормативных, то есть со знаком «–» (а если бы были выше, то со знаком «+»). Полученные разности нужно разделить на соответствующее значение сигмы.

h (по росту) = 6,8 : 7,65 = 0,89;

m (по массе) = 1,8 : 8,68 = 0,2;

ОГК (по ОГК) = 3,0 : 5,82 = 0,5.

Считается, что если эти данные находятся в пределах от –1 до +1, то физическое развитие оценивается как среднее. Если эти данные от –2 до –1, то физическое развитие ниже среднего, а если от +1 до +2, то выше среднего. Если же эти данные меньше –2, то физическое развитие низкое, а если больше +2, то высокое.

Цель: количественная оценка координации, определяемой степенью подвижности нервных процессов.

Х о д р а б о т ы

До и после физической нагрузки (бег, перенос тяжестей и т. д.) учащимся в шутливой игровой форме предлагается выполнить четыре постепенно усложняющихся задания.

1. Сдвинуть пятки и носки вместе, руки вытянуть вперед, пальцы развести. Простоять с закрытыми глазами 30 секунд, не качаясь и не теряя равновесия.

2. Поставить стопы на одной линии (пятка к носку), руки вытянуть вперед (30 секунд).

3. Стоя на левой ноге, приложить пятку правой ноги к коленной чашечке левой ноги, руки – вперед, пальцы развести. Простоять 30 секунд.

4. То же положение, что и третье, но руки опустить вдоль туловища (30 секунд).

Чтобы исключить влияние случайных факторов желательно выполнить эти упражнения дважды.

Обработка: хорошо тренированные школьники обычно хорошо удерживают равновесие в первой позе и удовлетворительно во второй. Поэтому оценку следует основывать на результатах 3-й и 4-й позиции. Если равновесие нарушается, то фиксируется время спокойного стояния в секундах.

Если поза удерживается:

5 сек. – 1 балл; 5–10 сек. – 2 балла; 11–15 сек. – 3 балла; 16–20 сек. – 4 балла; 21–30 сек. – 5 баллов.

5 баллов свидетельствуют об отличном состоянии ЦНС и высокой подвижности нервных процессов.

Методика «Тревожность и депрессия»

Цель: выявить у школьников состояние тревожности и депрессии, обусловленное неуравновешенностью нервных процессов.

Х о д р а б о т ы

Учащимся предлагается ответить на вопросы анкеты, которая сопровождается следующей инструкцией:

«Просим вас ответить на серию вопросов, которые помогут нам выяснить ваше самочувствие. Отвечайте, пожалуйста, искренне.

Если состояний, указанных в вопросе, у вас никогда не было, поставьте 5 баллов;

если встречаются очень редко – 4 балла;

если бывают временами – 3 балла;

если они бывают часто – 2 балла;

если почти постоянно или всегда – 1 балл.

Если вопрос вам непонятен, обратитесь за разъяснениями к учителю».

1. Замечаете ли вы, что стали более медлительны и вялы, что нет прежней энергичности?

2. Вам трудно бывает заснуть, если вас что-нибудь тревожит?

3. Чувствуете ли вы себя подавленным и угнетенным?

4. Бывает ли у вас ощущение какого-либо беспокойства (как будто что-то должно случиться), хотя особых причин нет?

5. Замечаете ли вы, что сейчас испытываете меньшую потребность в дружбе и ласке, чем раньше?

6. Приходит ли вам мысль, что в вашей жизни мало радости и счастья?

7. Замечаете ли вы, что стали каким-то безразличным, нет прежних интересов и увлечений?

8. У вас бывают периоды такого беспокойства, что вы даже не можете усидеть на месте?

9. Ожидание вас тревожит и нервирует?

10. У вас бывают кошмарные сновидения?

11. Вы испытываете тревогу и беспокойство за кого-нибудь или что-нибудь?

12. Бывает ли у вас чувство, что к вам относятся безразлично, никто не стремится вас понять и посочувствовать вам, и вы ощущаете себя одиноким (одинокой)?

13. Вы обращали внимание на то, что руки или ноги часто находятся у вас в беспокойном движении?

14. Чувствуете ли вы у себя нетерпеливость, непоседливость или суетливость?

15. Вам часто хочется побыть одному?

16. Вы замечаете, что ваши близкие относятся к вам равнодушно или даже неприязненно.

17. Вы чувствуете себя скованно и неуверенно в обществе?

18. Приходят ли вам мысли, что ваши близкие более счастливы, чем вы?

19. Прежде чем принять решение, вы долго колеблетесь?

20. У вас возникает чувство, что во многих неприятностях виноваты вы сами.

Обработка полученных данных

Проставленные школьниками баллы принимают определенные числовые значения, которые указаны в таблицах.

По значениям, указанным в таблицах, балл самочувствия заменяется диагностическим коэффициентом. Вслед за перекодировкой подсчитывают алгебраическую сумму (с учетом положительного или отрицательного знака) диагностических коэффициентов для каждой шкалы отдельно.

Алгебраическая сумма коэффициентов, большая +1,28, свидетельствует о хорошем психическом состоянии. Сумма, меньшая –1,28, говорит о выраженной психической напряженности, тревожности, депрессии. Промежуточные значения (от –1,28 до +1,28) говорят о неопределенности данных. Обычно пограничные значения характеризуются коэффициентами в пределах от –5,6 до –1,28.

Применяя данную методику в индивидуальных и групповых экспериментах в различные промежутки времени, можно сравнивать различные средства педагогических воздействий, их влияние на психическое и физическое здоровье школьников.

Однако, учитывая то обстоятельство, что данная методика в достаточной мере субъективна (так как основана на самооценке состояния), для получения более надежных результатов целесообразно предварительно провести с опрашиваемыми беседу, настраивающую на серьезное отношение к ответам.

Пограничное состояние тревожности проявляется в снижении порога возбуждения по отношению к различным внешним стимулам, в нерешительности, нетерпеливости, непоследовательности действий. Невротическая реакция тревожности как беспокойства за собственное здоровье и здоровье своих близких, в общении с людьми проявляется в том, что человек ведет себя неуверенно. Поэтому учителю необходимо выяснить причины тревожности и повлиять на них. Для этого проводится специальная работа с родителями, с учителями, если с ними у ребенка имеются конфликты. Со школьниками используются такие методы, как убеждающая беседа, внушение, создание ситуаций для переживания успеха, занятия психической саморегуляцией, аутогенной тренировкой, переключение внимания на деятельность. При сильном превышении нормы и появлении невротического состояния следует обратиться к врачу.

Депрессия проявляется в невротических реакциях – в ослаблении тонуса жизни и энергии, в снижении фона настроения, в сужении и ограничении контактов ребенка с окружающими, в наличии чувства безрадостности и одиночества. Меры педагогического воздействия должны быть те же, что были описаны в случае тревожности.

Тревожность и депрессия, некоторые незначительные психические аномалии иногда возникают вследствие недостатков учебно-воспитательного процесса: резкие высказывания учителя в адрес впечатлительного школьника или пренебрежительное отношение к нему. Часто причиной является низкая педагогическая культура учителя.

Обнаружив у учащегося состояние тревожности или депрессии, необходимо принять ряд мер. К ним можно отнести:

– коренное изменение отношения учителя к ученику;

– на уроках чаще хвалить («Ты хорошо отвечаешь», «Молодец, очень уверенно говоришь», «Ты умеешь интересно рассказывать» и т. п.);

– обучение учащихся технике психической саморегуляции;

– улучшение всего психологического климата в классе и др.

Наконец, с помощью методики «Какой я есть?» можно определить некоторые особенности учащегося, характеризующие уровень его физического состояния в данное время.

Значения диагностических коэффициентов тревожности

Источник