Мегалобластные анемии: причины, симптомы, диагностика, лечение

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Мегалобластные анемии являются результатом дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты. Неэффективный гемопоэз поражает все клеточные линии, но в особенности эритроидную. Диагноз базируется на общем анализе крови, мазке периферической крови, в которых определяется макроцитарная анемия с анизоцитозом и пойкилоцитозом, большие овальные эритроциты (макроовалоциты), гиперсегментация нейтрофилов и ретикулоцитопения. Лечение направлено на устранение основной причины.

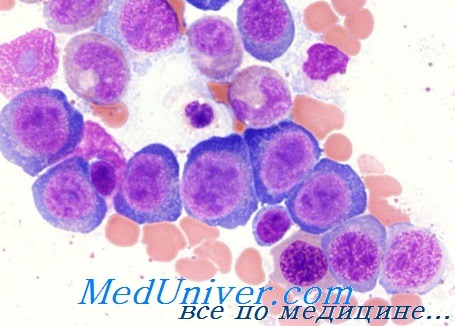

Макроцитами называют увеличенные эритроциты (MCV > 95II). Макроцитарные эритроциты обнаруживаются при различных заболеваниях, многие из которых не связаны с мегалобластозом и развитием анемии. Макроцитоз может быть обусловлен мегалобластами или другими увеличенными эритроцитами. Мегалобласты — это большие ядросодержащие предшественники эритроцитов, содержащие неконденсированный хроматин. Мегалобластоз предваряет развитие макроцитарной анемии.

Код по МКБ-10

Причины мегалобластной анемии

Наиболее частой причиной межобластного кроветворения является нарушение утилизации витамина В12 или фолиевой кислоты. Другими причинами являются употребление лекарственных препаратов (обычно цитостатических или иммунодепрессантов), нарушающих синтез ДНК, и реже метаболические заболевания. В некоторых случаях этиология мегалобластоза неизвестна.

Патогенез

Мегалобластный тип кроветворения является результатом нарушения синтеза ДНК, приводя к появлению больших клеток с крупными ядрами. Во всех клеточных линиях имеет место нарушение созревания, при котором созревание цитоплазмы опережает созревание ядер, это приводит к появлению мегалобластов в костном мозге, прежде чем происходят изменения в крови. Нарушение гемопоэза вызывает костномозговую гибель клеток, делая эритропоэз неэффективным, и непрямую гипербилирубинемию и гиперурикемию. Поскольку нарушение созревания поражает все клеточные линии, определяется ретикулоцитопения, в более поздних стадиях лейкопения и тромбоцитопения. Большие овальные эритроциты (макроовалоциты) появляются в кровотоке. Характерны гиперсегментированные полиморфноядерные нейтрофилы, механизм образования которых неясен.

Симптомы мегалобластной анемии

Анемия развивается исподволь и может быть бессимптомной, пока не станет выраженной. Дефицит витамина В12 может приводить к манифестации неврологической симптоматики, включая периферическую нейропатию, деменцию и подострую комбинированную дегенерацию. Дефицит фолиевой кислоты может вызвать развитие диареи, глоссита, потери веса.

Большинство макроцитарных (MCV > 95 fl/клетку) анемий являются межобластными. Немегалобластный макроцитоз проявляется при различных клинических состояниях, не все из которых ясны. Анемия обычно развивается по механизмам, не зависящим от макро-цитоза. Макроцитоз, обусловленный избытком мембраны эритроцитов, проявляется у больных с хроническим заболеванием печени, при котором нарушается этерификация холестерина. Макроцитоз с MCV от 95 до 105 95А/клетку проявляется при хроническом алкоголизме с отсутствием дефицита фолиевой кислоты. Умерено выраженный макроцитоз встречается при апластической анемии, особенно в период восстановления. Макроцитоз типичен и для миелоидисплазии. Вследствие того что эритроциты модифицируют свою форму в селезенке после выхода из костного мозга, макроцитоз может наблюдаться после спленэктомии, хотя эти изменения не ассоциированы с анемией.

Немегалобластный макроцитоз подозревается у больных с макроцитарной анемией, у которых после проведения исследований исключен дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты. Макроовалоциты в мазке периферической крови и повышение RDW, что является типичным для классической мегалобластной анемии, могут отсутствовать. Если немегалобластный макроцитоз необъясним клинически (например, при наличии апластической анемии, хроническом заболевании печени или употреблении алкоголя) или при подозрении на миелодиплазию, необходимы выполнение цитогенетических исследований и изучение костного мозга, чтобы исключить наличие миелодисплазии. При немегалобластном макроцитозе в костном мозге мегалобласты не определяются, но при миелодисплазии и выраженном поражении печени характерны мегалобластоидные предшественники эритроцитов с плотными конденсатами хроматина, которые отличаются от обычных тонких нитей, характерных для мегалобластных анемий.

Диагностика мегалобластной анемии

Наличие мегалобластной анемии предполагается у больных с анемией и макроцитарными индексами эритроцитов. Диагноз обычно базируется на исследовании мазка периферической крови. При полной картине анемии имеет место макроцитоз с MCV > 100fl. В мазке наблюдаются овалоцитоз, анизоцитоз и пойкилоцитоз. Значение разброса эритроцитов по объему (RDW) высокое. Часто встречаются тельца Хауэлла-Жолли (фрагменты ядер). Определяется ретикулоцитопения. Рано развивается гиперсегментация гранулоцитов, позже нейтропения. В тяжелых случаях часто встречается тромбоцитопения, а тромбоциты могут иметь отклонения в размерах и форме. В неясных случаях необходимо выполнить исследование костного мозга.

К кому обратиться?

Лечение мегалобластной анемии

Перед началом лечения должна быть установлена причина анемии. При обнаружении мегалобластной анемии предполагается наличие дефицита витамина В12 или фолиевой кислоты. При недостаточности данных, основанных на изучении периферической крови и костного мозга, необходимо определение уровня витамина В12 и фолиевой кислоты.

Лечение зависит от причины, вызвавшей анемию. Препараты, вызывающие мегалобластное состояние, необходимо отменить или снизить дозу.

Источник

Мегалобластная анемия развивается при недостатке какого витамина

Мегалобластическая анемия за счет недостатка фолиевой кислоты в пище — это форма мегалобластической анемии, которая часто встречается в экономически слабо развитых географичесеких зонах.

Она является результатом скудного содержания фолиевокислых солей в пище и нередко в сочетании с дополнительными факторами, такими как неполноценное поглощение в связи с желудочно-кишечными расстройствами, завышенным расходом (беременность, интенсивное расплавление крови при гемоглобинопатиях и энзимопатиях, кровоточивость при кишечном паразитозе и пр.) или нарушением использования (при алкоголизме, инфекциях).

В принципе фолиевая недостаточность развивается в сочетании с инымы дефицитами (железа, белков), создавая полиморфную картину «смешанной анемии».

В нашей географической зоне фолиевый дефицит значительно реже превращается в собственно мегалобластическую анемию, однако как таковой отмечается относительно часто, в основном у одиноких стариков с сокращенным и упрощенным питанием, больных, страдающих отсутствием аппетита или продолжительным строгим режимом питания, слабо питающихся алкоголиков, детей раннего возраста (в частности преждевременно родившихся) чрезмерно долго вскармливаемых молоком (особенно коровьим или козьим), неполноценно питающихся женщин с повторной беременностью в анамнезе.

В этих случаях сочетающиеся или сопутствующие факторы (инфекции и пр.) нередко способствуют ускорению развития мегалобластической анемии. Иногда одной из причин значительного сокращения количества фолиевокислых солей в пищевых продуктах составляет нецелесообразное их приготовление, в основном продолжительная варка в большом количестве воды.

Поскольку запасы фолиевокислых солей в организме относительно скудны по сравнению с суточной потребностью, в условиях прекращения их подвоза с пищей, развитие фолиевого дефицита протекает относительно быстро (по сравнению с аналогичным положением витамина В12).

Проведенный Гербертом эксперимент (сокращением фолиевокислых солей в пище до менее 5 мкг/сутки) выявил следующую последовательность симптомов: сокращение фолиевого показателя в сыворотке, гиперсегментирование гранулоцитов, положительный результат реакции FI Glu, количественное сокращение фолиевокислой соли в эритроцитах, сопровождающееся макроцитозом и мегалобластическим преобразованием КМ (спустя 4 месяца), а затем анемией и нервными, расстройствами.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Мегалобластная анемия развивается при недостатке какого витамина

Мегалобластическая анемия — это патологическое состояние, заключающееся в общем клеточном расстройстве, в основе которого лежит нарушение клеточного деления за счет заниженного синтеза нуклеиновых кислот, что, в большинстве случаев, является результатом недостаточности витамина В12 или фолиевой кислоты. В гематологическом плане это заболевание характеризуется мегалобластическим преобразованием и неэффективностью миелопоэза.

Мегалобластическая анемия коренным образом отличается от гипохромной анемии, при которой нарушение касается клеточного созревания (за счет неполноценности синтезирования гемоглобина), равно как и от апластической анемии, при которой нарушается дифференциация «клеток-штамм» в кровяные клетки.

Мегалобластоз — патофизиологические рамки, морфология

Основным нарушением, обусловливающим мегалобластическую морфологию является недостаточное синтезирование ДНК (биохимическими механизмами, описанными далее). Результаты этого дефицита следующие:

а) Увеличивается межмитотическая фаза, во время которой продолжается синтез РНК и белков. Это объясняет утрату количественного равновесия между ДНК и РНК, что, в морфологическом плане проявляется изменением отношения ядро-цитоплазма в пользу последней.

б) Кровяные клетки не подвергаются нормальному числу делений (в основном это касается последних трех делений эритробластического ряда) (Weicker, Rohr), при этом ядро остается большим и выглядит как «молодое », в то время как в цитоплазме развивается характеристика зрелой клетки (асинхронизм созревания ядра и цитоплазмы).

Нарушение механизма деления ядра проявляется атипическими митозами (многополюсными, с тонкими хромосомами, под острым углом и неоднородно распределенными), тенденцией к почкованию ядра и чрезмерным сегментированием (в гранулоцитном и мегакариоцитном рядах), аспектами кариорексиса и ядерных остатков (в эритроидном ряде); при этом наличие полиплоидных клеток (4n, 8n или даже более, с единым или множественным ядром) отражают тяжелый дефицит.

в) Отмеченное мегалобластическое расстройство обусловливает усиленное внутрикостномозговое разрушение этих клеток, пропорционально степени дефицита (неэффективность кроветворения, отражающаяся в высоком уровне лактикодегидрогеназы и билирубина, и ростом «ранней фракции» последней). Показатель разрушения находящихся в кровообращении элементов также высок, а средняя продолжительность жизни эритроцитов равняется 1/2—1/3 нормы.

г) Последствием неполноценного кроветворения является анемия, которая (под стимулирующим влиянием эритропоэтина) способствует развитию эритробластической гиперплазии (при изменении отношения Э:Г, росте клеточной костаномозговой массы и гематопоэтической преобразовании жирного костного мозга), что усиливает дефицит фолиевой кислоты или витамина В12 (за счет увеличенного расхода) и замыкает порочный круг усугублением мегалобластоза и анемии.

В основе количественных и качественных изменений остальных двух костномозговых рядов находятся те же нарушения, которые поражают и эритробластный ряд. Неэффективный грапулоцитопоэз поддерживается не только морфологическими альтерационными изменениями, но также повышением уровня мурамидазы в сыворотке (Perillie).

Неэффективность мегакариопоэза, отмечаемая при мегалобластной анемии, которую подсказывал контраст между ростом общей массы мегакариоцитов костного мозга и периферической тромбоцитопзнией, была подтверждена работами Harker и Finch, установивших среднюю выработку, на ядерную единицу, шести тромбоцитов вместо сорока (норма). Рост разрушения гранулоцитов и тромбоцитов на периферии — возможно путем увеличенной секвестрации селезенкой — может способствовать, в различной степени, развивающейся при этом цитопении.

Подобные клеточные альтерационные изменения наблюдаются и в других клеточных системах, в основном у тех, характерной чертой которых составляет коэффициент быстрого деления, в том числе эпителий пищеварительного тракта (в отдельных случаях и клетки зародыша, плодных придатков). В этом следует искать объяснение некоторых клинических признаков или осложнений (глоссит, затруднения пищеварения, расстройство поглощения, перинатальные осложнения и пр.).

Общим диагностическим элементом мегалобластных анемий является определение мегалобластной морфологии всех кровяных клеток костного мозга и периферической крови.

Термином мегалобласт определяются предшественники эритроцитов. В принципе мегалобласт крупнее соответствующего нормального эритробласта с измененным отношением ядро-цитоплазма в пользу последней. Ядро промегалобласта (диаметром 20—30 u) объемистое, нередко расположено эксцентрично, хроматинная структура в виде жемчужин, содержит несколько крупных ядрышек синеватой окраски; цитоплазма синего цвета, наиболее ясная зона расположена вокруг ядра, причем может сохраниться и на последующих стадиях.

На стадии базофильного мегалобласта ядро уменьшается, отсутствуют ядрышка, хроматинная структура более плотная, однако не наблюдаются характерные для базофильного нормобласта скопления, базофильность цитоплазмы станитовся более резкой. На стадии полихроматофильного мегалобласта отражен наиболее ярко асинхронизм созревания между ядром (еще крупным, с едва начинающим организоваться в виде блоков хроматинном) и цитоплазмой (растянутой, полихроматофильной, нередко с наличием телец Жолли). Диаметр оксифильного мегалобласта колеблется от 10 до 18 u, его цитоплазма полностью оксифильная и хроматинная структура ядра еще выявима.

Мегалоцит характеризуется более крупными размерами (от 12 до 14 u), отсутствием ясной центральной зоны (большей толщиной) и часто чуть овальной формой.

Происходящие в гранулоцитном ряде мегалобластические изменения отражаются в увеличенном, в принципе, размере клетки и обильности цитоплазмы. Эти признаки проявляются более четко в гигантских метамиелоцитах, имеющих крупное ядро, весьма скудную хроматинную структуру, не соответствующей форме ядра, при этом цитоплазма продолжает оставаться базофильной. Наблюдается тенденция к гиперсегментированию в результате чего образуется форма гиперсегментированных гранулоцитов (6, 8, 10 и более сегментов), хроматинная структура которых, однако, менее плотная (в отдельных случаях сегментирование частичное, в виде надреза).

Изменения мегакариоцитов менее четкие, в некоторых случаях их размеры отклоняются от нормы, зернистость недостаточная. Хроматинная структура менее плотная, естественная тенденция к сегментированию ядра усиливается, появляются отделившиеся сегменты или сегменты в виде «виноградной грозди» или «взрывных» мегакариоцитов. Тромбоциты крупнее (макро- или даже мегатромбоциты) с лучше выраженной структурой, чем нормальная.

Что касается этиопатогенеза мегалобластической анемии отмечаем, что значительные достижения последних двух десятилетий в изучении этого заболевания привели к выделению следующих трех основных категорий, из них первые две включают случаи, обусловливаемые недостатком витамина В12 и фолиевой кислоты (с возможным их сочетанием при определенных обстоятельствах), а третья — более редкие случаи этого заболевания, независимые от первых двух недостатков, вызываемые известными или еще неизвестными причинами.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник