Мегалобластическая анемия дефицит витаминов

Мегалобластическая анемия за счет высокого расхода фолиевокислых солей развивается при беременности и некоторых патологических состояниях.

Мегалобластическая анемия беременных. Фолиевый дефицит у беременных составляет проблему большого практического интереса если учесть частоту этого явления, порой весьма тяжелые последствия для организма матери, а возможно и в отношении течения беременности. В настоящее время доказана ведущая роль фолиевого дефицита в развитии мегалобластической анемии беременных (дефицит витамина В12 практически не принимается в расчет).

В комплексном патогенезе мегалобластической анемии беременных значительная роль выпадает не только на долю количественного недостатка фолиевокислых солей (уже существующий до наступления беременности и усугубляющийся переносом к плоду), но также на нарушение их расхода в связи с гуморальными изменениями при беременности и ее осложнениями (в частности инфекционного характера).

Небольшой запас фолиевокислых солей (рассматриваемый как обязательное условие) является результатом недостаточного подвоза с пищей (при тяжелых экономических условиях) и ряда прежних случаев беременности (прямо пропорционален их числу и ритму последовательности) (Hibbard); возможного наличия какого-либо гемолитического заболевания или кровоточивости — действующих одинаково. Перенос к плоду материнской фолиевокислой соли (процесс мобилизации запаса и его преимущественного направления по определенным метаболическим системам — управляется ферментами) обеспечивает необходимое ему количество, даже в случае выраженной недостаточности у матери.

К осложнениям беременности, определяющим нарушение расхода фолиевокислых солей, относятся также инфекции (в частности почечно-лоханочные), которые способствуют развитию мегалобластической анемии (в отдельных случаях даже без зараженного количественного дефицита); сидеропения обусловливает незначительные мегалобластическио изменения, на которые можно оказать положительное воздействие назначением железа (Chanarin и сотр.).

В некоторых случаях фолиевый дефицит беременных приводит к нарушению развития организма и придатков плода (Hibabrd), в результате чего (в зависимости от даты наступления и степени дефицита) наблюдаются аборт, дефекты плода или плаценты (статистика установила 2—4-кратную и более частоту фолиевого дефицита при подобных случаях, по сравнению с контрольной группой).

Клиническая и гематологическая картины мегалобластической анемии беременных носит менее индивидуальный характер, чем болезнь Бирмера, по причине частого сочетания с иными патологическими состояниями (железодефицит, инфекция и пр.). В принципе мегалобластическая анемия развивается у беременных в возрасте до 35 лет, причем чаще в четырехнедельный интервал до и после родов (Giles). По частоте признаков на первом месте находятся недостаток аппетита и воспаление слизистой оболочки рта, следуют лихорадочное состояние, слабовыраженные отеки, иоджелтушное состояние, реже прощупываемая селезенка (в 1/3 случаев), иногда увеличенная печень.

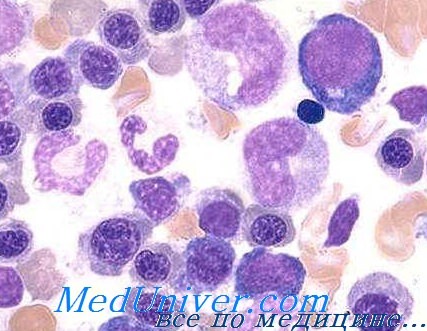

Нередко почечно-лоханочная инфекция (даже бессимптомная) предшествует развитию тяжелой анемии, причем в отдельных случаях последняя развивается и при токсикозе беременных. Гематологически определяются макроцитоз и анизоцитов эритроцитов, однако, вообще, менее выраженно, чем при болезни Бирмера. В случае железодефицита преобладают гипохромные эритроциты (при нормальном или даже заниженном РОЭ). В костном мозге мегалобластическое преобразование эритроидного ряда бывает менее выраженно (иногда преобладают «железодефицитные» эритробласты), в то время как гиперплазия, в принципе, умеренная. В случае сопутствующей инфекции может преобладать гранулоцитный ряд с выраженными мегалобластическими изменениями, на периферии обнаруживается лейкоцитоз, при этом гиперсегментирование гранулоцитов составляет один из наиболее ранних и постоянных признаков. Отмечается и некоторая степень тромбоцитопении.

В порядке биологических проб определение фолиевокислой соли в эритроцитах отражает наиболее ярко степень фолиевого дефицита, при этом показатель развивающейся мегалобластической анемии, в принципе, меньше 50 нг/млЭ, а понижение фолиевокислой соли в сыворотке до 1,5 нг/мл — обычное явление к концу беременности. Реакция FI Glu также мало специфична во время беременности. Вообще показатель билирубина в сыворотке высокий, отмечается наличие кислотности желудочного сока.

Течение — особо тяжелое в прошлом, значительно улучшилось в настоящее время, в связи с назначением фолиевой кислоты одновременно с лечением осложнений. Профилактическое назначение беременным фолиевой кислоты значительно понижает коэффициент заболевания.

Прочие мегалобластические анемии за счет высокого расхода фолиевокислых солей

При высокой активности костного мозга всегда наблюдается высокий расход фолиевокислых солей. Мегалобластическое преобразование выявлено в разнообразных видах гемолитической анемии, в том числе, наследственном сфероцитозе, талассемии, ночной пароксизмальной гемоглобинурии и пр. При этом изменения колеблятся от незначительной мегалобластической морфологии, до полного преобразования с абсолютным прекращением деления, что отражается в сокращении числа ретикулоцитов, быстрого понижения показателя гемоглобина и билирубинемии (это положение следует отличать — по картине костного мозга — от «апластических приступов », возникающих при тех же заболеваниях).

В тех случаях когда больной является новым пациентом для врача, различие от мегалобластической анемии становится нелегкой задачей. Лечение фолиевой кислотой может потребовать дозы, значительно большие физиологической. Профилактику фолиевой кислотой следует рассматривать как мероприятие, которое необходимо систематически включать в схему лечения подобных заболеваний.

Высокий расход фолиевокислых солей наблюдается и при иных анемиях с высоким показателем эффективного (например, после кровотечения) или неэффективного (при железодефицитной, разных видов неподдающихся лечению и прочих анемиях) эритропоэза, иногда без взаимосвязи между количеством фолиевокислых солей в крови и степенью мегалобластических изменении, что, в подобных случаях, наводит на мысль о влиянии каких-то нарушений использования.

При хроническом эксфолиативиом дерматите (когда шелушением удаляются 5—10 мгк фолиевокислых солей в сутки) у значительной части больных наблюдаются признаки фолиевого дефицита (Knowles и сотр.), следовательно назначение фолиевой кислоты — обоснованное мероприятие (особенно в случаях, леченных метотрексатом).

Что касается новообразований, значительный расход фолиевокислых солей отмечается при хронических миелопролиферативных заболеваниях и острых лейкемиях, что обусловливает мегалобластические изменения за счет фолиевого дефицита (за исключением специфической терапии противофолиевыми, противопуриновыми и пр. средствами). При раке признаки фолиевой недостаточности находятся в зависимости от распространения злокачественного процесса, причем, в случае метастазирования, показатель фолиевокислой соли в сыворотке уменьшается у 85% больных (однако, в отдельных случаях с печеночным проявлением этот показатель высокий, видимо за счет удаления фолиевокислой соли из разрушенных гепатоцитов) (Magnus).

По наблюдениям, мегалобластические изменения встречаются чаще при раковом заболевании с метастазом в костный мозг (Williams и сотр.). Фолиевую недостаточность при раке обусловливают и другие факторы, такие как, ограничение питания, расстройства пищеварения, печеночная недостаточность, нарушения расхода за счет продуктов клеточного распада, инфекции и пр.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Мегалобластическая анемия дефицит витаминов

Недостаток витамина В12 при заболеваниях кишечника, отсутствия кишечной бактериальной флоры и заражении глистами:

а) Нарушение поглощения витамина В12 при кишечных заболеваниях представляет меньшее клиническое значение, чем фолиевой кислоты, с которой иногда сочетается (как при спру, глютеновой энтеропатии).

Особо отрицательное влияние на поглощение оказывают иссечение подвздошной кишки, болезнь Крона и прочие заболевания, связанные с подвздошной кишкой. В 1968 г. Immerslund описал генетически определяемое отборное неполноценное поглощение витамина В12, сопровождающееся появлением белка в моче (в отдельных случаях и другими аномалиями), при этом выделение ВФ и солянной кислоты, гистология слизистых оболочек желудка и кишечника — укладываются в норму.

Существует и ряд других факторов, угнетающих поглощение витамина В12, в том числе отдельные медикаменты (ПАСК, кольхицин и др.), алкоголизм, облучение, фолиевый дефицит и пр.

б) При бактериальном обсеменении, сопровождающем сужение, фистулу кишок, наложение соустья с выключением петель, дивертикулы и пр. иногда развивается мегалобластическая анемия с заниженным содержанием витамина В12 в крови, на что оказывают положительное влияние лечение тетрациклином (перорально) или хирургическое вмешательство.

Дефицит относится за счет повышенного расхода витамина отдельными видами бактерий (Donaldson), возможно угнетения его использования в связи с резорбцией кишечником некоторых токсических веществ (индол и пр.) (Drexler).

в) При заражении глистами, что отмечается чаще среди населения побережия Балтийского моря, питающегося рыбой, мегалобластическая анемия развивается примерно у 1—2% зараженных, в зависимости от численности паразита и его локализации (возможно и некоторой врожденной предрасположенности, как при бирмеровской болезни); при этом основным патогенетическим механизмом является потребление паразитом поступающего с пищей витамина В12.

Невропатия наблюдается редко, ахилия — не постоянное явление, показатель витамина В12 в крови занижена даже у носителей, не страдающих анемией, в то время как реакция Шиллинга показывает ложноположительный результат по причине захвата паразитами поступившей в организм радиоактивной дозы.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Мегалобластные анемии: причины, симптомы, диагностика, лечение

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Мегалобластные анемии являются результатом дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты. Неэффективный гемопоэз поражает все клеточные линии, но в особенности эритроидную. Диагноз базируется на общем анализе крови, мазке периферической крови, в которых определяется макроцитарная анемия с анизоцитозом и пойкилоцитозом, большие овальные эритроциты (макроовалоциты), гиперсегментация нейтрофилов и ретикулоцитопения. Лечение направлено на устранение основной причины.

Макроцитами называют увеличенные эритроциты (MCV > 95II). Макроцитарные эритроциты обнаруживаются при различных заболеваниях, многие из которых не связаны с мегалобластозом и развитием анемии. Макроцитоз может быть обусловлен мегалобластами или другими увеличенными эритроцитами. Мегалобласты — это большие ядросодержащие предшественники эритроцитов, содержащие неконденсированный хроматин. Мегалобластоз предваряет развитие макроцитарной анемии.

Код по МКБ-10

Причины мегалобластной анемии

Наиболее частой причиной межобластного кроветворения является нарушение утилизации витамина В12 или фолиевой кислоты. Другими причинами являются употребление лекарственных препаратов (обычно цитостатических или иммунодепрессантов), нарушающих синтез ДНК, и реже метаболические заболевания. В некоторых случаях этиология мегалобластоза неизвестна.

Патогенез

Мегалобластный тип кроветворения является результатом нарушения синтеза ДНК, приводя к появлению больших клеток с крупными ядрами. Во всех клеточных линиях имеет место нарушение созревания, при котором созревание цитоплазмы опережает созревание ядер, это приводит к появлению мегалобластов в костном мозге, прежде чем происходят изменения в крови. Нарушение гемопоэза вызывает костномозговую гибель клеток, делая эритропоэз неэффективным, и непрямую гипербилирубинемию и гиперурикемию. Поскольку нарушение созревания поражает все клеточные линии, определяется ретикулоцитопения, в более поздних стадиях лейкопения и тромбоцитопения. Большие овальные эритроциты (макроовалоциты) появляются в кровотоке. Характерны гиперсегментированные полиморфноядерные нейтрофилы, механизм образования которых неясен.

Симптомы мегалобластной анемии

Анемия развивается исподволь и может быть бессимптомной, пока не станет выраженной. Дефицит витамина В12 может приводить к манифестации неврологической симптоматики, включая периферическую нейропатию, деменцию и подострую комбинированную дегенерацию. Дефицит фолиевой кислоты может вызвать развитие диареи, глоссита, потери веса.

Большинство макроцитарных (MCV > 95 fl/клетку) анемий являются межобластными. Немегалобластный макроцитоз проявляется при различных клинических состояниях, не все из которых ясны. Анемия обычно развивается по механизмам, не зависящим от макро-цитоза. Макроцитоз, обусловленный избытком мембраны эритроцитов, проявляется у больных с хроническим заболеванием печени, при котором нарушается этерификация холестерина. Макроцитоз с MCV от 95 до 105 95А/клетку проявляется при хроническом алкоголизме с отсутствием дефицита фолиевой кислоты. Умерено выраженный макроцитоз встречается при апластической анемии, особенно в период восстановления. Макроцитоз типичен и для миелоидисплазии. Вследствие того что эритроциты модифицируют свою форму в селезенке после выхода из костного мозга, макроцитоз может наблюдаться после спленэктомии, хотя эти изменения не ассоциированы с анемией.

Немегалобластный макроцитоз подозревается у больных с макроцитарной анемией, у которых после проведения исследований исключен дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты. Макроовалоциты в мазке периферической крови и повышение RDW, что является типичным для классической мегалобластной анемии, могут отсутствовать. Если немегалобластный макроцитоз необъясним клинически (например, при наличии апластической анемии, хроническом заболевании печени или употреблении алкоголя) или при подозрении на миелодиплазию, необходимы выполнение цитогенетических исследований и изучение костного мозга, чтобы исключить наличие миелодисплазии. При немегалобластном макроцитозе в костном мозге мегалобласты не определяются, но при миелодисплазии и выраженном поражении печени характерны мегалобластоидные предшественники эритроцитов с плотными конденсатами хроматина, которые отличаются от обычных тонких нитей, характерных для мегалобластных анемий.

Диагностика мегалобластной анемии

Наличие мегалобластной анемии предполагается у больных с анемией и макроцитарными индексами эритроцитов. Диагноз обычно базируется на исследовании мазка периферической крови. При полной картине анемии имеет место макроцитоз с MCV > 100fl. В мазке наблюдаются овалоцитоз, анизоцитоз и пойкилоцитоз. Значение разброса эритроцитов по объему (RDW) высокое. Часто встречаются тельца Хауэлла-Жолли (фрагменты ядер). Определяется ретикулоцитопения. Рано развивается гиперсегментация гранулоцитов, позже нейтропения. В тяжелых случаях часто встречается тромбоцитопения, а тромбоциты могут иметь отклонения в размерах и форме. В неясных случаях необходимо выполнить исследование костного мозга.

К кому обратиться?

Лечение мегалобластной анемии

Перед началом лечения должна быть установлена причина анемии. При обнаружении мегалобластной анемии предполагается наличие дефицита витамина В12 или фолиевой кислоты. При недостаточности данных, основанных на изучении периферической крови и костного мозга, необходимо определение уровня витамина В12 и фолиевой кислоты.

Лечение зависит от причины, вызвавшей анемию. Препараты, вызывающие мегалобластное состояние, необходимо отменить или снизить дозу.

Источник