Квантовые технологии для здоровья

«Считать технологии квантовой медицины одним из приоритетных

направлений развития отечественного здравоохранения».

Из Решения Комитета по охране здоровья и спорту

Государственной думы ФС РФ «О квантовой медицине

и перспективах ее развития в Российской Федерации».

24 января 2002 г. Протокол № 63.

С 24 по 27 января 2005 г. в Москве на базе Российского университета дружбы народов (РУДН) проходила XI Международная конференция «Новые медицинские технологии и квантовая медицина», организованная Министерством науки и образования РФ, Российским Университетом Дружбы Народов, ассоциацией и институтом Квантовой медицины. В работе конференции принимали участие более 150 представителей различных регионов России и 14 зарубежных стран. С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор РУДН проф. Д.П. Билибин, который отметил важность разработки проблем квантовой медицины как в прикладном аспекте — для повышения эффективности и качества медицинской помощи населению, так и для понимания фундаментальных законов функционирования живых систем. Участников конференции приветствовали председатель совета деканов медицинских факультетов государственных университетов РФ проф. В.А.Фролов, Президент ассоциации «Квантовая медицина», ректор Института квантовой медицины акад. А.Я. Грабовщинер, председатель проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» МЗ СР РФ акад. РАМН Ф.И.Комаров, профессор из Франции Р.Канненпас.

В докладе А.Я. Грабовщинера (Москва) «Квантовая медицина: состояние и перспективы развития в России и за рубежом» было отмечено, что методы квантовой медицины в настоящее время находят широкое применение при лечении многих заболеваний и активно используются врачами в различных странах. Интерес практических врачей к лазеро- и КВЧ-терапии увеличивается с каждым годом. В докладе проф. В.И.Козлова (Москва) рассматривались теоретические основы фотобиостимуляции как основы лазерной терапии. Пленарный доклад проф. Г.Е.Брилля (Саратов) был посвящен анализу клеточных механизмов терапевтического действия низкоинтенсивного лазерного излучения. В докладе были представлены новые данные о влиянии когерентного света на сосудистый эндотелий, тромбоциты, CD4+ Т-лимфоциты, о стимуляции процессов ангиогенеза и миграции стволовых клеток при лазерном облучении, что дает теоретическое обоснование известным клиническим фактам о позитивном влиянии лазеротерапии на заживление ран, костных переломов и язв различного генеза. Доклад доктора М. Каясса (Сирия) был посвящен анализу результатов применения методов квантовой терапии в лечении патологии кишечника. В докладе главного физиотерапевта МО РФ проф. Г.Н. Пономаренко (Москва) рассматривались генетические, метаболические и гемодинамические факторы, определяющие эффективность лазеротерапии у кардиологических больных. Теоретическим аспектам КВЧ- и лазеротерапии были посвящены сообщения В.Н. Христофорова и В.Н. Аносова (Москва). Авторами постулировалось наличие в лазерном излучении высокочастотной электромагнитной составляющей, с действием которой связана часть биоэффектов, достигаемых при квантовой терапии. Информационным аспектам применения слабых воздействий в биологии и медицине были посвящены доклады проф. В.А. Фролова и Б.Н. Пашкова (Москва). Проблемы хронобиологии и хрономедицины освещались в докладе проф. С.Л. Загускина (Ростов-на-Дону). Вопросы эффективности применения НИЛИ в восстановительной онкологии рассматривались в сообщении проф. Л.И. Гусева (Москва). Современные аспекты фотодинамической терапии опухолей нашли отражение в докладе проф. Е.Ф. Странадко (Москва). Большой интерес аудитории вызвали доклады, посвященные применению квантовых методов в профилактике и лечении послеоперационных ран (А.В. Герцен), в детской онкологической практике (А.А. Усеинов), у детей с наследственной патологией (В.М. Воинова), при лечении детей с тяжелыми ожогами (Е.Я. Гаткин), в урологии и нефрологии (В.П. Авдошин), в оздоровлении плода и новорожденного при фетоплацентарной недостаточности (А.В. Картелишев) и другие сообщения.

Всего на конференции были заслушаны и обсуждены более 100 докладов. Под руководством академика Ф.И.Комарова состоялось заседание Проблемной комиссии МЗ РФ «Хронобиология и хрономедицина». На конференции работала ветеринарная секция.

В резолюции, принятой участниками конференции, отмечено, что многолетний опыт применения методов квантовой медицины в лечении различных заболеваний показал их высокую эффективность при исключительной редкости осложнений и побочных эффектов. Разработаны высококачественные приборы по цене вполне доступные любому лечебному учреждению. Участники конференции были единодушны во мнении о необходимости более активного внедрения методов квантовой терапии в широкую медицинскую практику.

С 20 мая 1998 г. академик РАЕ профессор Г.Е. Брилль.

Источник

Евгений Глушков. Как квантовые технологии меняют нашу жизнь

Мы живем в новом веке — веке технологий. Просто задумайтесь на минутку, насколько мы от них зависимы. Начиная с тех же благ цивилизации — электричества, водопровода, канализации, и заканчивая привычными компьютерами, планшетами и телефонами — сложно представить, что люди когда-то могли без них обходиться. А ведь некоторые из них появились на свет всего лишь несколько десятилетий назад.

Все эти изменения легко видны невооруженным глазом, но что послужило толчком к их появлению? Прогресс в науке, солидную роль в котором сыграли становление современной физики и череда удивительных открытий, совершенных десятками знаменитых ученых и воплощенных в жизнь плеядой талантливых инженеров. И если XIX век прошел в исследованиях парового котла и электричества, то к началу XX века ученые начали все глубже проникать в тайны материи — и именно тогда возникла новая наука — квантовая механика, определившая развитие физики на многие десятилетия вперед. Несмотря на то, что квантовая механика применяется лишь к очень маленьким частицам (молекулам, атомам, электронам), ее влияние простирается вплоть до звездных масштабов. Да-да, именно повинуясь законам квантовой механики происходит термоядерный синтез в глубинах звезд, поддерживающий их яркую жизнь. Диктует свои правила квантовая механика и черным дырам, поглощающим все падающее на них излучение и периодически пожирающим ненароком оказавшихся поблизости звездных соседок.

Если же вернуться с небес на землю, то есть к привычным для человека масштабам, то и здесь квантовая механика внесла свой вклад. И это не только научное знание — понимание структуры материи и взаимодействия излучения с веществом! Это и атомные электростанции, и кремниевая электроника, и солнечные панели, и всевозможные научные и промышленные приборы. Но все это — лишь первый шаг — плоды так называемой первой квантовой революции, когда исследователи научились управлять свойствами вещества, которые задаются квантовой механикой на микроуровне.

Но прогресс не стоит на месте! За последние пару десятилетий в арсенале ученых появилось множество способов наблюдения за микромиром и управления отдельными квантовыми объектами с небывалой точностью. Объединенные пресловутым понятием «нанотехнологии», эти инструменты заложили основу второй квантовой революции, которая происходит прямо сейчас на наших глазах.

Чтобы понять актуальность квантовых технологий в более широком контексте — достаточно вспомнить, что размеры отдельных элементов современных процессоров (транзисторов) составляют порядка десяти нанометров, что вплотную приближает их к атомным масштабам. Разумеется, квантовые эффекты начинают играть здесь существенную роль. Другой пример — оптические чипы, где вместо электронов носителями информации выступают отдельные фотоны (кванты света), что позволяет совершать вычислительные операции в десятки раз быстрее! И такие чипы уже были продемонстрированы компанией IBM.

А вспомните про оптоволокно, с помощью которого можно сидя дома за секунды скачивать гигабайты фильмов, музыки и игр. Ведь информация по нему тоже переносится световыми импульсами — скопищами из нескольких миллионов фотонов. Но самое интересное начинается, если ослабить эти импульсы настолько, что в них останется не больше пары-тройки фотонов. Оказывается, что на основе таких квантовых сигналов можно создавать защищенные линии связи, надежность которых и стойкость к взлому обеспечиваются законами природы! Такой подход называется квантовой криптографией и уже успешно применяется различными финансовыми организациями по всему миру.

Россия в этом направлении тоже не отстает. В созданном несколько лет назад Российском Квантовом Центре над созданием систем квантовой криптографии и их промышленным внедрением работает группа ученых и инженеров. Более того, разработанная ими линия связи, защищенная с помощью протоколов квантовой криптографии, была испробована в мае этого года в Москве в реальных условиях для передачи данных между двумя отделениями Газпромбанка. И это только начало, ведь те же китайские ученые уже вовсю работают над передачей квантовой информации через спутник и созданием квантового интернета!

Еще одной важной причиной, по которой внедрение квантовой криптографии становится все более актуальной задачей, является квантовый компьютер — еще не созданное, но активно разрабатываемое устройство, которое способно исполнять квантовые алгоритмы. И так уж получилось, что один из этих квантовых алгоритмов оказался способен в считанные минуты взламывать традиционные схемы шифрования, применяемые сейчас повсеместно — в интернете, при совершении банковских операций и даже для передачи секретной информации государственной важности. К счастью, квантовая криптография этому алгоритму не по зубам, поэтому очень многие в последнее время стали в ней заинтересованы.

Казалось бы, всем нам стоит радоваться, что квантовый компьютер еще не создан — ведь это значит, что наши секретные данные все еще в безопасности. Но есть здесь и другая сторона медали. Ведь существуют другие квантовые алгоритмы, использующие всю мощь квантовой механики для решения недоступных для традиционных компьютеров типов задач. К ним относится, например, более быстрая и дешевая разработка новых лекарств и материалов, способных кардинально изменить многие области науки и промышленности. Над созданием прототипов квантового компьютера работают многие группы ученых, крупные международные IT-компании, а также государственные организации. И, по разным оценкам, полнофункциональный экземпляр будет создан в ближайшие 5–7 лет.

Кроме этих двух столпов квантовых технологий — квантовой криптографии и квантового компьютера, существуют и другие примеры. Скажем, квантовые точки уже применяются несколькими производителями электроники для создания сверхярких дисплеев высокого разрешения с непревзойденным качеством изображения. Еще одна область применения квантовых технологий — всевозможные сенсоры для биологии и медицины. Тот же аппарат МРТ использует квантовые свойства атомов водорода в нашем теле для получения детализированных снимков различных органов.

Несложно догадаться, что, подчиняясь течению научно-технического прогресса, будут все стремительней развивать и области, где применяются квантовые технологии. Этот процесс потребует все большего числа высококвалифицированных специалистов, что сделает условную профессию «квантового инженера» очень привлекательной. А о том, как можно стать экспертом в области квантовых технологий мы обязательно поговорим в следующей статье.

Источник

Квантовые технологии для здоровья

Надежды ученых на то, что сердечно-сосудистые заболевания, рак, психические расстройства и вирусные болезни будут поставлены под контроль уже в ближайшем будущем, пока не оправдались. Несмотря на современный научно-технический прогресс и разработанные десятками тысяч лекарственные препараты, продолжительность жизни и здоровья человека за последние десятилетия в развитых странах существенно не увеличивается, а в России — даже снижается. Появились и проблемы, связанные с применением медикаментов — использование в медицине всех этих лекарственных средств породило новые патологические состояния как лекарственная болезнь, иммунодефицит, аллергия и др.

Неслучайно поэтому, в последнее время явно повышается интерес к натуропатическим (природным) средствам повышения адаптационного потенциала (резерв здоровья), профилактики и лечения заболеваний человека. К таким средствам можно отнести предложенные нами ранее биоинформационные технологии дистанционного управления физиологическими функциями организма [12, 14] и предлагаемый в настоящей статье дистанционный способ управления здоровьем человека с помощью квантово- волновых физиологических технологий, скопированных у живой природы — нервных клеток коры головного мозга экспериментальных животных.

Интегральной причиной большинства опасных заболеваний (болезни ССС, рак и др.) является гипоксия — недостаточное снабжение кислородом клеток различных органов и нарушение из-за этого аэробной (кислородзависимой) энергопродукции. Так, при гипоксии, когда напряжение кислорода (Ро2) на мембране нейрона падает ниже 50% от исходного (нормального) его уровня, импульсная электрическая активность (ИЭА) прекращается и нервные клетки теряют свою главную функцию — управлять и обеспечивать нормальное течение физиологических процессов [10] в организме.

При этом гликолиз интенсифицируется, и клетки начинают неуправляемо расти, питательные вещества (сахара) быстро поглощаются, и соседние клетки начинают голодать. Этот процесс есть не что иное, как образование рака — в полном соответствии с биоэнергетической теорией происхождения злокачественных опухолей великого немецкого физиолога О. Варбурга [16].

Происхождение опасных заболеваний ССС (гипертония, инфаркт, инсульт) также связано с гипоксией — вследствие дефицита кислорода в нервных клетках головного мозга происходит повышение артериального давления [7].

Гипоксия вызывается ухудшением кровоснабжения тканей организма: уменьшение кровотока по артериям и артериолам из-за сужения их просвета, замедление процесса передачи кислорода эритроцитами клеткам тканей. Эти изменения кровеносных сосудов и эритроцитов в спонтанных условиях возникают из-за недостаточности концентрации углекислого газа в крови. Важно то, что физиологическим показателем состояния кровоснабжения тканей организма может быть процентное содержание углекислого газа в артериальной крови [1]. Следовательно, управление уровнем СО2 в артериальной крови человека — это ключ к управлению напряжением кислорода в клетках организма и, следовательно, его адаптационным потенциалом.

Оптимальная концентрация СО2 в артериальной крови, при которой снабжение жизненно важных органов кислородом осуществляется на 100% находится в пределах от 6 до 6,5% [7]. Концентрация СО2 от 4,5 до 4% считается зоной риска, а от 4 до 3,6% — зоной болезней. Дальнейшее ее снижение от 3,6 до 3% говорит о неизбежности возникновения опасных для жизни болезней, т.к. в этих условиях деструктивная роль АФК возрастает, а способность СО2 акцептировать радикалы (Н и ОН) и продукты гликирования снижается. Из этого следует, что концентрация СО2 в артериальной крови может быть важнейшим информационно-диагностическим показателем, а разработка эффективных способов ее нормализации может дать в руки врача надежный метод лечения тяжелых заболеваний человека, перед которыми современная медицина бессильна. Известно, что другого более яркого и конкретного показателя отличия между здоровыми и больными не существует [7].

В этой связи целью настоящего исследования было изучение динамики СО2 в организме человека под воздействием «голоса нейрона» — нейроинформационных электроакустических сигналов (ЭАС), модулированных путем адаптирования к импульсной гипоксии нервных клеток экспериментальных животных (крысы «Вистар»). Электрофизиологические исследования кислородзависимых механизмов адаптации нервных клеток к импульсной гипоксии [9,10] показали, что существуют различные состояния нейрона, соответствующие отдельным этапам формирования устойчивости мозга к дефициту кислорода. Эти состояния отличаются частотой генерации электрических импульсов, характером их последовательности и межимпульсным интервалом. Указанные показатели импульсной электрической активности (ИЭА) нейронов сильно варьировали на разных этапах формирования состояния адаптации к гипоксии. После формирования адаптации, о чем судили по динамике критического порога высотоустойчивости животных ИЭА нервных клеток (физиологи говорят «голос нейрона») выходила на стабильный уровень с доминированием двух режимов: 1) непрерывное ритмическое следование импульсов низкой частоты (нейротон-1); 2) групповые аритмические разряды электрических импульсов высокой частоты (нейротон-2). Использование категории «нейротон» вызвано тем, что электрические разряды мембраны нейрона сопровождаются синхронными акустическими сигналами, повторяющими все вышеназванные показатели импульсной электрической активности нервных клеток. Следует отметить, что по данным литературы [15] электрические и акустические сигналы клетки, несмотря на их синхронность, отличаются друг от друга по происхождению. Так, генерация электрических сигналов — следствие изменения ионных градиентов и изменений конформаций молекул, несущих заряженные группы, а акустические сигналы возникают вследствие конформационных изменений макромолекул и их ансамблей. Следовательно, «голос нейрона» — это электроакустические сигналы (ЭАС), генерируемые нервной клеткой с различными амплитудно-частотными параметрами, определяющими физиологические функции и дистанцию их действия.

ЭАС нейронов с инициируемыми ими электромагнитными колебаниями создают квантово-волновой компонент управления в любой биосистеме от макромолекулы до организма и биоценоза. Известно, что все физиологические и биохимические процессы по своей сущности проявляются по законам квантовой теории [6]. Отсюда следует, что дальнейшее развитие физиологической науки непосредственно связано с успехами квантово-волновой физиологии. От этого зависит и будущее здравоохранения, т.к. физиология для медицины играет такую же роль, какую физика играет для техники.

Значительный интерес для теории и практики представляет то обстоятельство, что ЭАС можно увидеть, услышать, искусственно воспроизводить путем физического моделирования и передавать на значительное расстояние [12, 14]. С помощью импульсной радиотехники, а также современных компьютерных и аудиовизуальных технологий нам удалось создать нейроробот, который с помощью ЭАС осуществляет функции управления в режимах «нейротон-1» и «нейротон-2». Затем мы исследовали действие этих режимов нейроробота на концентрацию СО2 в артериальной крови человека.

В исследовании принимали участие 24 добровольца в возрасте 20-22 лет, которые были разделены на 4 группы. Из них две группы по 6 человек практически здоровых людей служили в качестве контроля. Остальные две группы также по 6 человек, но находящихся по уровню СО2 в зоне возникновения опасных болезней из-за различных отклонений сердечно — сосудистой системы от нормы (группа-1) и риска (группа-2), подвергались воздействию нейроробота в режимах «нейротон-1» (группа-1) и «нейротон-2» (группа-2). Нейроробот действовал дистанционно (от трех до 100 метров) на протяжении 10 дней, суммарное время его действия не превышало 50 минут. Концентрация СО2 в артериальной крови участников исследования определялась с помощью капнометра по известной методике [7] с соблюдением необходимых при этом условий.

Фоновое значение концентрации СО2 (рис.1) в группе-1 составило 3,3%. Это говорит о том, что в целом эта группа находилась в критической зоне возникновения опасных заболеваний — инфаркта миокарда, стенокардии и т.д. На 3-й день опыта значение СО2 в артериальной крови участников исследования под влиянием «нейротона-1» увеличилось и составило 4,0%, на 5-й день — 4,8, а на 10-й день — 4,6. Из этого следует, что в период опыта наблюдалась тенденция к повышению и стабилизации уровня СО2 в организме. Наблюдения проводились и в период последействия (рис.1): на 3-й день последействия значение концентрации СО2 составило 4,8%, на 5-й день — 4,7, на 7-й день — 4,5, на 14 день — 4,7%. Из этого видно, что в период последействия, концентрация СО2 в артериальной крови людей в группе-1 продолжает стабилизироваться и оставаться в допустимой зоне.

В целом возрастание концентрации СО2 с 3,3 до 4,7% говорит об увеличении степени кровоснабжения жизненно важных органов с 50 до 85%. Этот результат однозначно свидетельствует о высокой эффективности «голоса нейрона», что подтверждается также улучшением состояния людей — отступили заболевания, прекратились «прыжки» АД, нормализовалось вегетативное равновесие (по индексу Кердо), повысилась работоспособность (по Руфье).

У контрольной группы фоновое значение концентрации СО2 равнялось 4,8%, что является допустимым, т.к. при этом степень кровоснабжения не ниже 80%. Обращает на себя внимание и то, что никто из контрольной группы (практически здоровых людей), по уровню СО2 не достигал нормы — 6%. Вполне возможно, что это зависит от негативных факторов низко- и среднегорья, где проживает основное население КБР, в том числе и участники настоящего исследования.

За время опыта (10 дней) и последействия (14) в контрольной группе наблюдались небольшие колебательные изменения концентрации СО2 в пределах от 0,1 до 0,3%. Здесь, видимо, играли роль спонтанные взаимодействия между экзо- и эндоэкологическими факторами, определяющими в конечном итоге все колебания и флуктуации физиологических процессов в организме.

Фоновое значение (рис.2) концентрации СО2 в группе-2 оказалось равным 4,2%, что говорит о пребывании людей в зоне риска. В превый день опыта, сразу после действия нейроробота в режиме «нейротон-2», концентрация СО2 увеличилась до 5,0%. Далее, как показали результаты исследования, концентрация СО2 все время находилась выше фонового значения, а в условиях последействия она равнялась 5,4%. В целом концентрация в артериальной крови у людей этой группы возросла на 1,2%, что говорит об увеличении просвета артериол и капилляров жизненно важных органов на 30%. Сравнение динамики концентрации СО2 у людей группы-2 с контролем также говорит о высокой эффективности «нейротона-2» — при одинаковых условиях жизни у контрольной группы наблюдалось постепенное снижение уровня СО2 с 5,7 до 4,8%, а у группы-2, наоборот происходило возрастание СО2 с 4,2 до 5,4%.

Рис. 1. Динамика СО2 под влиянием режима «нейротон-1»

Рис. 2. Динамика СО2 под влиянием режима «нейротон-2»

Сравнение 2-х режимов нейроробота показывает, что режим «нейротон-1» оказывает существенное влияние на уровень СО2 на 5-й день опыта, а «нейротон-2» — аналогичное действие оказывает в первый день опыта. Следовательно, «нейротон-2» по времени действия практически приближается к медикаментозным (таблетки) средствам, применяемым в медицине — за считанные минуты он выводит организм человека из зоны риска. В условиях последействия (14 дней) оба режима нейроробота вызывают стабилизацию ритмики концентрации СО2 в артериальной крови. Однако конечный эффект от действия нейроробота в режиме «нейротон-1» находится выше — увеличение просвета сосудов в этом случае на 5% больше, чем от его действия в режиме «нейротон-2».

Итак, установлено что, с помощью нейроробота реально возможно дистанционное управление уровнем СО2 в артериальной крови человека. В пользу этого говорит и характер изменений уровня СО2 в артериальной крови у обеих групп обследуемых людей. Фазы снижения, возрастания и стабилизации СО2 имеют общую направленность несмотря на то, что контрольная группа была удалена от нейроробота до 100 метров, а опытная группа находилась в 3-5 метрах от него. Нейроинформационные ЭАС могут действовать практически на любые расстояния как в организме и между организмами через электронно-возбужденные состояния, которые присутствуют в тканях [2], так и через космическую среду за счет индуцированного излучения (мазерный эффект) или посредством резонансной акустооптической дифракции (дифракция Рамана — Ната), а также Мандельштама — Бриллюэна рассеяния.

Существенное возрастание концентрации СО2 и стабилизация ее ритмики за короткий период времени под влиянием апробированных в настоящей работе режимов нейроробота имеют большое практическое значение, в первую очередь для различных систем здравоохранения.

Как уже отмечено дефицит кислорода (гипоксия) в клетках организма является одной из главных причин возникновения тяжелых заболеваний. С другой стороны, в физиологии давно известно, что усвоение организмом попадающего в него через легкие кислорода зависит от содержания в нем углекислого газа — чем больше в крови СО2, тем больше кислорода по артериолам и капиллярам доходит до клеток и усваивается ими (эффект Вериго-Бора). В результате этого происходят два очень важных события: 1) нормализация функций нервных клеток головного мозга — главного органа управления в организме, что неизбежно устраняет гипертонию и множества сопутствующих ей заболеваний; 2) нормализация уровня напряжения кислорода в цитоплазме клеток и ингибирование гликолиза (эффект Пастера)- основной энергетической базы злокачественного роста [16]. Из этого видно, что предложенные в настоящей работе физиологические технологии, относящиеся к нейроинформационным квантово-волновым нанотехнологиям, открывают новые возможности для быстрого лечения тяжелых заболеваний, вызванных недостаточным кровоснабжением клеток и тканей организма — гипоксией. Статус «нейроинформационные нанотехнологии» обоснован тем, что органом управления у нейроробота является информация от нервных клеток в виде их электроакустических сигналов — составной части квантово-волновых свойств нейрона, а объектом управления являются молекулы газа (О2, СО2), имеющие наноразмеры.

Итак, полученные в настоящей работе данные однозначно свидетельствуют о возможности дистанционного управления уровнем СО2 в артериальной крови человека, что подтверждает ранее предложенную нами гипотезу о дистанционном управлении физиологическими функциями и адаптациями организма [12]. В этой связи возникает естественный вопрос о механизмах действия «голоса нейрона» — электроакустических сигналов нервных клеток.

Физико-химические аспекты механизма действия ЭАС и взаимодействия клеток (морфогенез) с их помощью обсуждались в работе известного биофизика С.Э. Шноля [15]. Важность этой работы для нашего случая состоит в том, что она является подтверждением факта существования физических свойств ЭАС, которые могли бы использоваться клетками для дальнодействия. Конкретные механизмы действия ЭАС нервных клеток на концентрацию СО2 в крови нами изучаются. Полученные в настоящее время результаты опытов говорят, что ЭАС нейрона — это биофизическое оружие самообороны нервных клеток от агрессии активных форм кислорода (АФК). Так, в полярографии известно, что молекулярный кислород, растворенный в электролите и находящийся в равновесии с кислородом воздуха, легко восстанавливается на катоде [3]. При этом в электрохимической ячейке появляются продукты одноэлектронного восстановления кислорода О2 º¯ , НО2 ¯ , Н°, Н2О2, ● ОН, ОН¯ и другие, известные в биологической литературе как активные формы кислорода (АФК). Следовательно, полярографическая электрохимическая ячейка является удачной моделью для изучения процессов восстановления кислорода и образования АФК в биосистемах, в том числе в клетках и тканях.

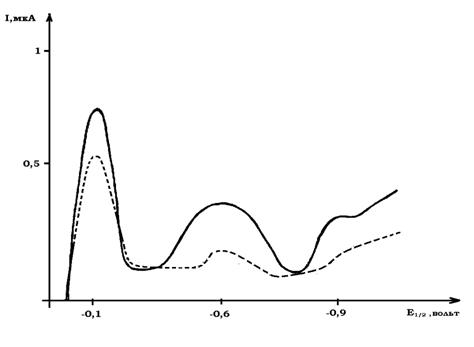

Разработанная нами ранее [10] технология скоростной ультрамикроэлектродной (d рабочего электрода º¯ (Е1/2= -0,1в), Н2О2 (Е1/2= -0,6в) и ● ОН/ ОН¯ (Е1/2= -0,9в). Действие испытуемых ЭАС на электрохимическую модель АФК до 5 минут приводило к снижению уровня О2 º¯ на 35%, Н2О2 — на 53%, а продуктов восстановления Н2О2 до следовых концентраций (рис. 3).

_____ условия нормы, —— через 5 минут воздействия ЭАС

Рис. 3. Влияние ЭАС «нейротон -1» на электрохимические модели АФК

(фрагмент записи дифференциально-осциллографических волн АФК)

Аналогичные изменения АФК под влиянием ЭАС в гипоксической мышечной ткани [13] приводили к нормализации напряжения кислорода и биоэлектрической активности. Следовательно, ЭАС могут нормализовать уровень АФК в ткани организма путем имитирования СОД и каталазы — ферментов антиоксидантной защиты, а также и защитить клетки от ● ОН — основного агрессора из всего комплекса АФК.

Таким образом, одним из главных механизмов действия квантово-волновых свойств нервных клеток в виде испытуемых нами ЭАС, может быть именно нормализация уровня АФК — возрастание благотворной роли активных форм кислорода [2]. За этим, как правило, следует нормализация продуктов кислородного метаболизма в клетках, в том числе и концентрации СО2 — основного физиологического регулятора просвета кровеносных сосудов, определяющего здоровья и долголетия человека.

Итак, нормализация кровотока через расширившиеся микрососуды приводит к снятию состояния гипоксии — кислородного голодания клеток. В результате этого клетки организма начинают в полной мере выполнять свои физиологические функции. Одно из главнейших следствий восстановления обеспечения кислородом всех клеток — повышение иммунного статуса организма. Иммунная система состоит из клеток, а первейшее условие их нормальной работы — нормальное обеспечение кислородом [7]. Именно путем нормализации кислородного режима головного мозга мы добились снижения смертности больных внутричерепными злокачественными опухолями на 46% [11]. Получается так, что правы ученые [5], которые предлагают стратегию поиска новых терапевтических подходов по лечению рака перенести из области изучения и воздействия на геном клетки на область изучения и воздействия на метаболический статус клетки, т.к. такой подход позволяет реализовать большее количество регуляторных связей, что повышает надежды на успех.

Действительно, геном дрозофилы содержит около 20 тысяч генов, а геном человека — около 60 тысяч [4], т.е. число генов различается всего в 3 раза, несмотря на очевидное различие в сложности организации между человеком и дрозофилой. Также известно [4], что ДНК человека содержит лишь немногим больше 800 мб информации (примерно на одну CD матрицу). Трудно представить себе, чтобы такое количество информации исчерпывающе описывало всю сложность человеческого организма, особенно учитывая, что 90% ДНК человека — сателлитная ДНК [4]. Поэтому в реализации физиологических функций крайне сложного организма человека (в среднем 200 млрд. клеток, в одной клетке > 40 млрд. элементов, [8]) ведущую роль играют функции нейронных ансамблей, которые осуществляются не только с помощью рефлекторной и гуморальной регуляции, а только при конвергенции волнового и импульсно-квантового процесса. Детальная разработка квантово-волновой теории организации и управления функциями организма дает предпосылки для перехода на новый уровень познания физиологических процессов и развития нового направления в физиологии человека и животных — квантово-волновой физиологии. Успехи в этом направлении, о чем говорят результаты настоящей работы, будут иметь большое значение для систем здравоохранения и создания новых технологий биомедицинского, промышленно-товарного и оборонного назначения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №09-04-96512

- Агаджанян Н.А., Красников Н.П., Полунин И.Н. Физиологическая роль углекислоты и работоспособность человека. — Москва — Астрахань — Нальчик: Изд. АГМА, 1995. — 188 с.

- Воейков В.Л. //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. -2001.- Т.ХI.- №4.- С. 15.

- Делимарский Ю.К, Городыский А.В. Электродные процессы и методы исследования в полярографии.- Киев, 1960.- 293 с.

- Каретин Ю.А. Синергетика (лекции для биологов).- Владивосток, 2007.- 154 с.

- Медведев Ю.В., Толстой А.Д. Гипоксия и свободные радикалы в развитии патологических состояний организма.- М., 2000.- 228 с.

- Мещеряков Ф.А. Трехкомпонентная теория управления на различных уровнях организации биосистем// Физиологические проблемы адаптации.- Ставрополь, 2003.- С.46-47.

- Мишустин Ю.Н. Выход из тупика. Ошибки медицины исправляет физиология. 3-е изд., исправл. и доп. — Самара: ОАО «Издательство «Самарский Дом печати», 2007. — 80 с.

- Певзнер Л. Основы биоэнергетики.- М., 1977.- 310с.

- Хапажев Т.Ш., Шаов М.Т. и соавт. Изменение межнейрональных отношений в коре мозга при интервальной ритмической гипоксии. Сб. науч. трудов «Актуальные проблемы гипоксии».- Москва-Нальчик, 1995.- С. 31-45.

- Шаов М.Т.// Патолог. физиология и эксперимент. терапия.- М., 1981.- С.22-26

- Шаов М.Т., Пшикова О.В., Каску-лов Х.М. // Hypoxia medical.- М., 2002.- Т.10.- №3-4. — С.52-55.

- Шаов М.Т., Пшикова О.В. // Фiзiол. журн.- Киев, 2003.- Т. 49.- №3.- С. 169-173.

- Шаов М.Т., Пшикова О.В., Хашхожева Д.А. Динамика напряжения кислорода и биоэлектрической активности мышечной ткани под влиянием нейроакустических сигналов, модулированных импульсно — гипоксическими адаптациями. Науч. труды I съезда физиологов СНГ.- Сочи, 2005.- С. 168- 169.

- Шаов М.Т., Хашхожева Д.А., Пшикова О.В. // Проблемы региональной экологии.- 2008.- №4.- С. 205-209.

- Шноль С.Э. Физико-химические факторы биологической эволюции. — Москва, 1979. — 260 с.

- Warburg O. On the origin on cancer cells. — Science, 1956, 123, N3191, p. 309 — 314.

Источник