Кто, когда и как впервые открыл витамины? Кто и почему их так назвал? И кто получил Нобелевскую премию за их открытие?

В разных медицинских источниках их характеризуют, как «незаменимые органические вещества, необходимые для поддержания жизненно важных функций организма, участвующие в регуляции биохимических и физиологических процессов» , «биомолекулы с преимущественно регуляторными функциями, поступающие в организм с пищей» , «незаменимые (эссенциальные) пищевые вещества, которые не образуются в организме или образуются в недостаточном количестве» .

История изучения витаминов насчитывает чуть больше ста лет! Хотя об их существовании люди инстинктивно догадываются уже несколько тысячелетий.

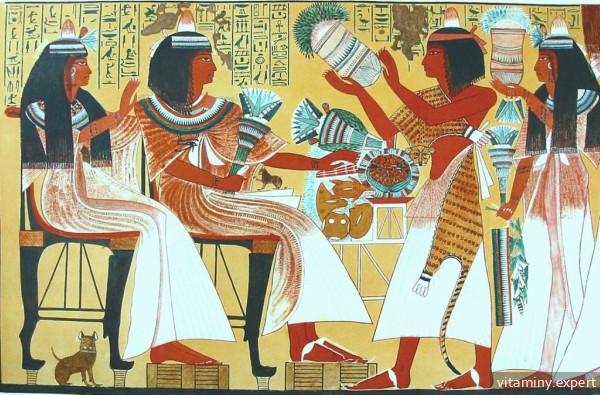

О том, что некоторые растения и плоды содержат полезные для организма вещества, с помощью которых можно даже облегчить течение болезней или восстановить силы, знали еще в Древнем Египте.

За несколько тысячелетий до нашей эры ослабленным и больным, и особенно тем, у кого слабеет зрение, доктора рекомендовали вкушать свежую печенку – не догадываясь, что в ней содержится витамин А.

Во всех культурах, на всех континентах, с древнейших времен особенно чтились знахари-травники: те, кто разбирался в лекарственных травах, так же содержавших витамины.

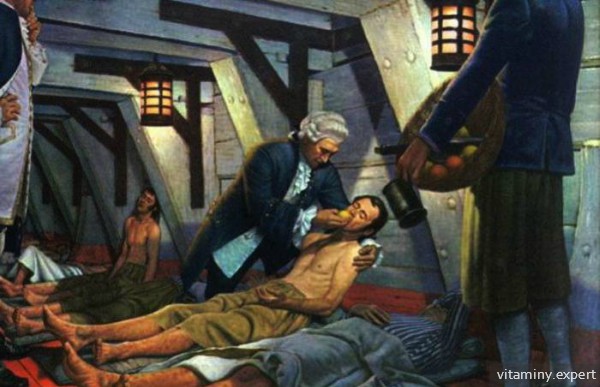

Большую роль в открытии ценности витаминов сыграли путешественники и мореплаватели. Во время длительных морских путешествий даже при достаточных запасах продовольствия — моряки гибли от цинги.. .

Но несмотря на это еще во второй половине XIX века считалось, что пищевая ценность продуктов определяется содержанием в них белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды.

Само существование витаминов открыл в 1880 году русский врач-педиатр Николай Иванович Лунин. Он изучал на мышах роль минеральных веществ в питании и заметил, что мыши, которым давали цельное молоко, жили и толстели, тогда как их менее везучие собратья, которых доктор кормил известными к тому времени составляющими частями молока — казеином, жиром, сахаром и солью – болели и погибали.

Исследования, проведенные Христианом Эйкманом на Яве в 1897, положили начало методу лечения болезней, связанных с недостатком каких-либо веществ в пище: ученый Фредерик Гоуленд Хопкинс назвал эти необходимые вещества «добавочными факторами» и продолжил их изучение.

Слово «витамин» придумал в 1912 году польский химик Казимир Функ. Он так же занимался проблемой «бери-бери» , ставил опыты на голубях, и ему удалось выделить из рисовых отрубей то самое вещество, которое было спасительно для больных даже в самой малой дозе. Функ определил его химический состав и, обнаружив в нем аминогруппу, назвал его «витамин» : от латинских слов «vita» (жизнь) и «amine» (азот) . И хотя не все витамины содержат азот, термин этот сохранился.

Витамин С впервые выделен в 1923-1927 гг. Зильва (S.S. Zilva) из лимонного сока.

Впервые выявили роль витамина Е в репродуктивном процессе в 1920 г.

Впервые было высказано предположение о наличии фактора, влияющего на свертываемость крови, в 1929 г. Датский биохимик Хенрик Дам (Henrik Dam) выделил жирорастворимый витамин, который в 1935 г. назвали витамином К (koagulations vitamin) из-за его роли в свертываемости крови. За эту работу ему в 1943 г. была присуждена Нобелевская премия.

На настоящий момент известно и изучено несколько десятков витаминов, основные из которых A, D, E, С, K, В1, В2, PP, В6, В12, В15, Р, РР, пантотен, биотин, инозит, пара-аминобензойная кислота, фолиевая кислота, холин.

Открыл витамины Н. И. Лунин в 1880 году. Именно он доказал, проводя опыты на лабораторных белых мышах, что отсутствие в корме необходимых для жизни животных веществ, витаминов, приводит к их быстрой гибели.

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Хенрик ДАМ. Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1943 г.

Хенрик Дам удостоен премии за открытие витамина К. Дам выделил ранее неизвестный пищевой фактор из хлорофилла зеленых листьев и описал его как жирорастворимый витамин, назвав это вещество витамином К по первой букве скандинавского и немецкого слова «коагуляция» , подчеркнув таким образом его способность повышать свертываемость крови и предотвращать кровотечение.

Эдуард ДОЙЗИ. Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1943 г.

За открытие химической структуры витамина К Эдуард Дойзи удостоен премии. Витамин К необходим для синтеза протромбина, фактора свертывания крови. Введение витамина спасло жизнь многих людей, включая больных с закупоркой желчных протоков, которые до применения витамина К часто погибали от кровотечения во время операции.

Тадеуш РЕЙХШТЕЙН. Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1950 г.

Тадеуш Рейхштейн награждён премией за открытия, связанные с гормонами коры надпочечников, их химической структурой и биологическими эффектами. Ему удалось выделить и идентифицировать ряд стероидных веществ – предшественников гормонов надпочечников. Рейхштейн синтезировал витамин C, его метод до настоящего времени используется для промышленного производства.

Альберт СЕНТ-ДЬЁРДЬИ. Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1937 г.

Альберт Сент-Дьёрдьи награждён премией за открытия в области процессов биологического окисления, связанные в особенности с изучением витамина С и катализа фумаровой кислоты. Сент-Дьёрдьи доказал, что гексуроновая кислота, переименованная им в аскорбиновую, идентична витамину С, недостаток которого в пищевом рационе вызывает у людей многие заболевания.

Джордж Х. УИПЛ. Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1934 г.

За исследования в области лечения печенью больных анемией Джордж Уипл был удостоен премии. При пернициозной анемии, в отличие от других ее форм, нарушается образование новых эритроцитов. Уипл предположил, что этот фактор, вероятно, находится в строме, белковой основе эритроцитов. Через 14 лет другие исследователи идентифицировали его как витамин В12.

Джордж УОЛД. Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1967 г.

Джордж Уолд получил премию за открытия, связанные с первичными физиологическими и химическими зрительными процессами. Уолд объяснил, что роль света в зрительном процессе заключается в выпрямлении молекулы витамина А в его естественную форму. Ему удалось определить спектры поглощения различных типов колбочек, служащих для цветового зрения.

Фредерик Гоуленд ХОПКИНС. Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1929 г.

Фредерик Хопкинс получил премию за открытие витаминов, стимулирующих процессы роста. Он заключил, что свойства белков зависят от типов присутствующих в них аминокислот. Хопкинс выделил и идентифицировал триптофан, влияющий на рост тела, и трипептид, образованный тремя аминокислотами, который назвал глутатионом, необходимый как переносчик кислорода в клетках растений и животных.

Христиан ЭЙКМАН. Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1929 г.

Христиану Эйкману за вклад в открытие витаминов была присуждена премия. Изучая заболевание бери-бери, Эйкман установил, что оно вызывается не бактериями, а недостатком некоего специфического питательного вещества в некоторых пищевых продуктах. Исследование положило начало открытию методов лечения многих болезней, связанных с недостатком добавочных факторов в пище, ныне известных как витамины.

Источник

Кто получил нобелевскую премию за открытие витаминов

10 фактов из истории открытия витаминов

Приветствую Вас, Уважаемые Читатели! В сегодняшней статье я предлагаю Вам пройтись по страницам истории открытия витаминов.

Вас ждут интересные факты о том, кто открыл витамины, каким был первый открытый витамин, а также, какой вклад в историю открытия и изучения витаминов внесли Джеймс Линд, Николай Иванович Лунин, Христиан Эйкман, Казимир Функ и другие.

1. Авитаминозы, как предпосылки открытия витаминов

До конца XIX века наши предки даже не догадывались о существовании витаминов. Считалось, что наличие в продуктах питания белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды достаточно для нормальной работы организма.

Научные авторитеты того времени такие, как Макс Рубнер, Карл Фойт и Макс Петтенкофер, также поддерживали данную теории. Однако на практике дела обстояли совсем иначе.

С древних времен люди страдали от классических авитаминозов, таких как цинга, куриная слепота, пеллагра, бери – бери, рахит.

Эти специфические заболевания были вызваны недостатком или полным отсутствием в пище особых веществ, ныне называемых витаминами.

Чаще всего авитаминозам подвергались мореплаватели, совершавшие длительные путешествия, участники экспедиций, военные, путешественники, заключенные, жители осадных городов.

Как правило, в их рационе питания не хватало свежих овощей, фруктов, мяса.

Так, моряки перед тем, как пуститься в долгое плавание, обычно запасались соленой свининой и сухарями – продуктами длительного хранения.

В результате чего заболевали цингой — опасным заболеванием (вызванным недостатком витамина С), при котором стенки сосудов становятся очень хрупкими, кровоточат десна, выпадают зубы, на коже появляются кровоизлияния.

В тяжелых случаях наступает смерть. По подсчетам историков, за время великих географических открытий от цинги умерло порядком 1 млн. моряков.

Знаменитая экспедиция в Индию под руководством Васко де Гама завершилась тем, что 100 человек из 160 заболело и скончалось от цинги. Команда Магеллана также страдала от этой болезни.

Несмотря на это ученые и медики тех времен считали, что причинами авитаминозов являются токсины, пищевые яды и инфекции, а не нехватка витаминов в пищевом рационе.

2. Продукты — целители

Еще в древние времена люди интуитивно догадывались, что причина авитаминозов кроется в дефекте питания, и использовали целебные свойства некоторых продуктов в борьбе с этими специфическими заболеваниями.

Древние египтяне знали, что сырая печень, богатая витамином А, спасает от куриной слепоты (неспособность видеть в темное время суток).

Древнегреческий врач Гиппократ также назначал печень для лечения глаз. В 1330 году в Пекине придворный медик и диетолог Ху Сыхуэй опубликовал трехтомный труд «Важные принципы пищи и напитков».

В котором указал на необходимость комбинировать различные продукты питания в ежедневном рационе для поддержания крепкого здоровья.

В 1536 году французскому землепроходцу Жаку Картье пришлось остановиться на зиму в Канаде. Дело в том, что 100 членов его команды заболели цингой.

Местные индейцы предложили больным лечебное средство: воду, настоянную на сосновой хвое. От безысходности люди Картье приняли целебный отвар, в результате чего поправились.

3. Джеймс Линд и его эксперименты

В 1747 году экипаж британского военного корабля, на котором служил врачом шотландец Джеймс Линд, поразила цинга. Линд принял решение найти средство от цинги.

Для своих экспериментов он выбрал 20 больных моряков и разделил их на несколько групп.

Первой он к привычной еде добавил порцию сидра, второй группе – порцию морской воды, третьей – уксус, а четвертой – лимон и апельсин.

В итоге, выздоровела только четвертая группа, в рацион которой входили лимоны и апельсины.

Свои результаты Джеймс Линд опубликовал в 1753 году в трактате «Лечение цинги», в котором описал роль цитрусовых в предотвращении данного заболевания.

Примеру Линда последовал английский путешественник Джеймс Кук, совершавший плавание по Тихому океану с 1772 по 1775 гг. В экспедиции принимали участие два корабля.

На одном корабле в рацион моряков были добавлены свежие овощи, фрукты, а также кислая капуста, лимонный и морковный сок. В результате длительного путешествия ни один из членов экипажа данного судна не заболел цингой.

При этом четверть команды другого корабля, на котором отсутствовали запасы овощей и фруктов, страдала от этой болезни.

4. Николай Иванович Лунин – русский ученый, открывший «вещества, незаменимые для питания»

Первым, кто установил, что в продуктах питания помимо белков, жиров, углеводов, минеральных солей и воды содержатся другие пищевые факторы, необходимые для жизни, был русский врач и биохимик Николай Иванович Лунин из Тартуского университета.

В 1880 году Лунин проводил эксперименты на мышах. Были взяты две группы мышей. Одних Николай Иванович кормил искусственным молоком, которое состояло исключительно из казеина (молочного белка), жира, молочного сахара, минеральных солей и воды.

Мыши, питающиеся таким молоком, вскоре начинали терять в весе и погибали. Мыши из другой группы, которым давали в пищу натуральное молоко, росли здоровыми и крепкими.

На основании полученных данных Лунин сделал следующий вывод: «…если, как вышеупомянутые опыты учат, невозможно обеспечить жизнь белками, жирами, сахаром, солями и водой.

То из этого следует, что в молоке, помимо казеина, жира, молочного сахара и солей, содержатся еще другие вещества, незаменимые для питания.

Представляет большой интерес исследовать эти вещества и изучить их значение для питания». Это было первое серьезное открытие, касающиеся витаминов!

Однако научный мир не принял всерьез заключение русского ученого. В 1890 году аналогичные эксперименты провел К.А. Сосин. Результаты его исследований повторяли выводы Н.И. Лунина.

5. Опыты Христиана Эйкмана

Следующий шаг в истории открытия витаминов был сделан нидерландским врачом и бактериологом Христианом Эйкманом.

В 1886 году Эйкман отправился в тюремный госпиталь на остров Ява с целью изучить причину болезни бери – бери, которая уносила сотни тысяч жизней.

В основном это заболевание было характерно для жителей Японии и Юго-Восточной Азии.

Бери – бери (в переводе с сингальского «крайняя слабость», паралич) – авитаминоз, вызванный недостатком витамина В1 (тиамина).

Для своих опытов Эйкман использовал кур. В ходе одного из экспериментов он обнаружил, что цыплята, питающиеся шлифованным рисом, заболевали полиневритом (очень похожим на бери — бери).

Когда же подопытных животных переводили на неочищенный рис, они выздоравливали. Кроме того было отмечено, что тюремные заключенные, которых кормили очищенным рисом, болели бери – бери в среднем один человек из 40.

Тогда как среди людей, употреблявших в пищу неочищенный рис, болезни подвергались всего один человек из 10 000.

Принимая во внимание данные результаты, Христиан Эйкман сделал вывод, что в рисовой шелухе содержится неизвестное вещество, способное предупреждать полиневрит (бери — бери).

Вместе с помощниками ученый выделил данное соединение из шелухи водой. Далее он заметил, что молекулы обнаруженного вещества настолько малы, что проходят сквозь мембрану, через которую не способны проникать белки.

На этом его эксперименты закончились. Однако Эйкман внес огромный вклад в историю открытия витаминов, за что и получил в 1929 году Нобелевскую премию.

В то же время такие ученые, как голландский диетолог К.А. Пекельхаринг, английский биохимик Фредерик Хопкинс и другие, также провели ряд экспериментов, в ходе которых сделали вывод, что в молочном белке (казеине) содержится вещество, необходимое для роста и развития организма (Фредерик Хопкинс в 1929 году был удостоен Нобелевской премии вместе с Эйкманом).

Однако вопрос о том, что это за вещество и какую структуру оно имеет, оставался открытым до тех пор пока …

6. Казимир Функ и первый открытый витамин. Введение термина «витамины»

В 1911 году польский биохимик Казимир Функ выделил путем химического анализа из рисовых отрубей кристаллическое соединение (в настоящее время именуемое, как витамин В1 или тиамин), которое предотвращало заболевание бери – бери.

Позже ученый получил его из дрожжей и других продуктов. Обнаруженное вещество было устойчиво к действию кислот (выдерживало кипячение 20% — ным раствором серной кислоты), однако быстро разрушалось в щелочной среде.

По своей химической природе данное соединение относилось группе органических веществ и содержало азот в составе аминогруппы NH2.

В 1912 году Функ назвал это вещество «витамином» или «жизненным амином» (в переводе с латинского «vita» — жизнь, «amini» — амины, азотистые соединения).

Кроме того Казимир Функ впервые ввел понятие «авитаминоз», «гиповитаминоз» и «полигиповитаминоз».

Также он предположил, что причиной таких заболеваний, как цинга, бери – бери, пеллагра, рахит, куриная слепота, является отсутствие в пище одного из «жизненных аминов».

Несмотря на то, что не все витамины содержат аминогруппу NH2, термин «витамины» прочно обосновался в научном мире и используется до сих пор.

7. «Жирорастворимый фактор А» и «водорастворимые факторы В, С и РР»

В 1913 году американские биохимики Элмер Вернер Макколлум и Маргарита Дэвис выделили из сливочного масла и яичного желтка вещество, которое плохо растворялось в воде, зато хорошо в жирах.

Макколлум назвал его «жирорастворимым фактором А», а «витамин» Функа, предупреждающий бери — бери – «водорастворимым фактором В».

Фактором называли неизвестное по химическому строению вещество, выполняющее конкретную функцию в живом организме.

С тех пор подобные факторы стали обозначать буквами латинского алфавита. Далее были открыты еще два «водорастворимых фактора — С и РР. Первый против цинги, второй против пеллагры.

8. Джек Сесиль Драмонд — ученый, который ввел современную номенклатуру витаминов

В 1920 году английский биохимик Джек Сесиль Драмонд решил упорядочить номенклатуру витаминов. Он изменил название «жирорастворимый фактор А» на «витамин А», а «водорастворимые факторы В и С» соответственно на «витамин В» и «витамин С».

В дальнейшем витамин А стал считаться фактором, препятствующим сухости тканей, окружающих глаз: роговой оболочки и конъюнктивы. Данное заболевание носит название «ксерофтальмия» (в переводе с греческого «сухие глаза»).

9. История открытия витамина D

В 1920 году Макколум выделил из жира печени трески вещество, препятствующее рахиту (заболевание костей). Данное соединение было названо «витамином D».

Таким образом, витамины А и D стали считаться жирорастворимыми, а витамины С и В водорастворимыми.

10. Дальнейшие исследования в области открытия и изучения витаминов

К 1930 году ученые выяснили, что витамин В включает в себя целый ряд веществ, каждый из которых имеет свои свойства и функции (например, витамины В1, В2, В3). Все они растворялись в воде.

В дальнейшем учеными разных стран были открыты и другие витамины такие, как жирорастворимые витамины К и Е, водорастворимые витамины – пантотеновая кислота (витамин В5), пиридоксин (витамин В6), биотин (витамин Н), фолиевая кислота (витамин В9), цианокобаламин (витамин В12) и другие.

Всего их насчитывалось около 30. Кроме того была установлена химическая структура витаминов, разработаны методы их получения.

Итак, довольно таки обширная статья про историю открытия витаминов подошла к концу. Надеюсь, информация была Вам полезна!

Краткая история открытия витаминов

В каждую эпоху истории человечества ценность знаний менялась в зависимости от того, какие культурные и религиозные ценности начинали играть ведущую роль. Информация забывалась и открывалась заново, даже в просвещенном ХХ веке некоторые изобретения делались два, три или больше раз. Отчасти дело в том, что в первой половине ХХ века еще не было средств моментальной связи, отчасти это связано с нежеланием ученых делиться своими идеями, отчасти — со сложностью исследуемого предмета. История открытия витаминов наглядно иллюстрирует последнюю ситуацию — когда разными учеными независимо друг от друга открывались вещества, обладающие различными свойствами. Иногда это оказывался один и тот же витамин. Именно поэтому некоторые из этих веществ известны под разными именами.

Открытие витаминов и изучение их свойств заняло десятилетия долгого труда и не прекращается по сей день. Но в каждом серьезном и важном деле есть мелкие случайности, забавные и грустные моменты, которые могут представлять интерес даже для неспециалистов.

Общая история

Древние египтяне

Интерес к взаимосвязи между пищей человека и состоянием его здоровья возник очень давно. Наиболее изученная на данный момент древняя медицина — египетская — предполагала, что для избавления от куриной слепоты необходимо есть большое количество куриной печени. Сейчас известно, что в этом продукте содержится витамин А, который отвечает, в том числе, за сумеречное зрелище.

Неизвестно, как именно догадались до этого древние египтяне, но отрицать их заслугу не стоит. Фактически, их можно назвать первыми известными нам врачами, применявшими витамины для излечения больных. Впоследствии во всех развитых цивилизациях авторитетные врачи и ученые утверждали, что существует прямая связь между состоянием здоровья человека и его рационом.

Мореплаватели XVIII века

Середину XVIII века (1747 год) можно назвать началом истории витаминов. Эпоха Великих географических открытий успешно завершилась около века назад, но дальние плавания не стали более редкими. Наоборот, увеличилось количество дальних торговых и экспедиционных рейсов.

В открытом океане, когда не существовало современных методик заморозки и сохранения продуктов и понимания того, что питаться желательно не только мясом и хлебом, людей, долгое время проводящих в открытом море, подстерегала страшная болезнь. Цинга. За двести лет она унесла больше жизней, чем все морские сражения того периода. В 1747 году врач Джеймс Линд, долгое время проведший в плавании, обнаружил зависимость между употреблением матросами кислых продуктов и вероятностью развития у них цинги. Проведя несколько экспериментов, он установил, какие продукты сильнее всего снижают риск заболеть. Однако признания в научном мире его открытие не заслужило.

Лишь в 1923 году была официальна признана зависимость цинги от наличия в организме аскорбиновой кислоты, который, как раз таки, и содержался в отобранных Линдом продуктах. Что интересно, у практиков открытие Линда получило большую распространенность. Возможно, потому что капитанам кораблей были нужны живые и дееспособные матросы на борту.

Благодаря исследованиям небезызвестного Джеймса Кука, уже в конце XVIII лаймы и лимоны (или сок из них) стали обязательной частью рациона английских моряков. Что интересно, Петр I, создавая российский флот, скопировал голландское меню, подразумевавшее обязательное употребление лимонов и апельсинов. Видимо, взаимосвязь между цитрусовыми и цингой была известна и до Линда, он же был первым, попытавшимся её официально описать.

Конец ХIХ века

Больше ничего интересного до конца XIX века не происходило. История открытия витаминов продолжилась с исследованиями российского ученого Н. И. Лунина. Он стал первым человеком, предположившим существование в продуктах питания каких-то неизвестных ранее веществ, содержащихся в крайне малых дозах, но необходимых для жизни.

К сожалению, его исследование было встречено с известной долей скепсиса из-за небольшой неточности в диссертации. Дело в том, что эксперимент заключался в наблюдении за двумя группами мышей. Одну из них поили натуральным молоком, вторую — смесью всех известных на тот момент компонентов молока. Эксперимент Лунина продемонстрировал развитие у второй группы болезни бери-бери. Попытки повторить его не показали разницы в здоровье групп мышей.

В чем же было дело? Лунин использовал тростниковый сахар, а другие ученые — молочный, в котором остались небольшие дозы тиамина (витамина В1). Что, собственно, и обеспечило разницу в результатах.

Следующие 49 лет ученые в сотрудничестве и независимо друг от дуга искали, какое же вещество защищает живые организмы от развития бери-бери, открывали и по-разному называли витамин С. А в 1929 году ученые Хопкинс и Эйкман получили Нобелевскую премию за открытие витаминов. К сожалению, заслуги Лунина не были признаны ни российским, ни зарубежным научными сообществами. Сейчас о заслугах этого ученого помнят только в Эстонии. В родном городе улица и переулок названы его в честь, а улица его имени продолжается улицей «Витамийни».

Токоферол

История открытия витамина Е началась в 1922 году. Тогда двое ученых, Герберт Эванс и Кэтрин С. Бишоп, проводили эксперименты над крысами. Группа животных, получавшая питание из животных жиров, соли и дрожжей, полностью лишилась репродуктивной функции. Восстановить ее удалось, добавив к корму масло зародышей пшеницы и салатные листья.

При попытке заменить эти продукты на рыбий жир и пшеничную муку положительный эффект пропал. Так было доказано, что в растительных маслах и зеленых частях растений есть вещество, тесно связанное с детородной функцией. В 1936 году его наконец удалось синтезировать. Несмотря на то, что уже были данные о его антиоксидантных способностях, витамин был назван токоферолом (несущий потомство с греческого языка).

Кальциферол

История открытия витамина Д началась с исследования детского рахита. Это заболевание, вызывающее деформацию костей у новорожденных, было настоящим бедствием до первой трети ХХ века. Причем в этом случае объектами изучения выступили не крысы.

Началось все с того, что в 1914 году из рыбьего жира был выделен витамин А. Немного позднее англичанин Эдвард Мелленби обратил внимание на тот факт, что собаки, получающие в пищу рыбий жир, рахитом не болеют. Возникло естественное предположение, что ретинол и есть то вещество, благодаря которому собаки избежали заболевания.

Был проведен еще один эксперимент: в рыбьем жире нейтрализовали витамин А и включили его в рацион больных собак. И снова рахит был побежден. Из этого следовало, что в рыбьем жире есть еще какое-то вещество, которое и помогает бороться с болезнью.

В 1923 году были открыты два важных свойства кальциферола: при облучении некоторых продуктов УФ-лучами в них увеличивается количество витамина, и то, что он способен вырабатываться в коже человека под воздействием того же излучения. Из-за этой способности сейчас некоторые ученые склонны относить его к гормонам. Подробнее о том, как связаны витамин Д и солнце →

Витамин К

Впервые витамин был открыт в 1929 году ученым из Дании Хенриком Дамом. В ходе эксперимента по выявлению последствий исключения холестерина из корма цыплят он отметил появление у подопытных подкожных кровоизлияний. Ученый стал добавлять очищенный холестерин в корм, но это ни к чему не привело. Но в ходе исследования он обратил внимание на то, что растительные продукты и зерна злаков устранили симптомы.

Вещества, выделенные в ходе эксперимента и отвечающие за свертываемость крови, получили название «витамин К» (Koagulationsvitamin — витамины коагуляции).

Витамины группы В

Для начала стоит отметить, что все вещества, собранные под маркировкой «В», одинаково необходимы для нормальной работы организма. Если элемент, например, носит шестой номер, это не значит, что он менее важен, чем элемент, возле которого красуется единичка.

История открытия витаминов группы В полна интересных моментов.

Например, витамин В3 имеет целых четыре названия, каждое из которых было дано учеными, открывшими, как им казалось, новое вещество. Впервые оно было изучено как продукт окисления никотина различными кислотами. Так появилось название никотиновая кислота, или ниацин.

Это произошло в конце XIX века, когда о витаминах имели еще довольно смутное представление. В 20-х годах следующего века ученые заинтересовались поиском средства, помогающего справиться с пеллагрой, болезнью трех Д (диарея, дерматит, деменция). Джозеф Голдбергер, автор этой идеи, назвал вещество витамин РР.

В 1937 году группа ученых, возглавляемая Элвейджем, доказала, что предполагаемый витамин РР и ниацин — одно и то же. Так никотиновая кислота была официально признана витамином и заняла свое место в их классификации.

Витамин В6 был открыт только благодаря поискам ниацина, когда ученые последовательно удаляли из рациона лабораторных крыс все вещества, в которых могла содержаться никотиновая кислота. Но это еще не самый интересный момент.

Витамин В7 вообще открывали 4 раза и каждый раз называли по-новому.

Если кратко описывать эту интересную историю, получится следующее:

- В начале ХХ века из сваренного желтка куриного яйца выделяют новое вещество и называют его «биотин».

- В 1935 году другая группа ученых обнаруживает это вещество другим методом и называет его коферментом R.

- В 1939 году его открывают еще раз и дают название витамин Н от немецкого слова Haut (кожа). Причем открытие это было совершено случайно — в рационе лабораторных крыс появились только вареные яйца. Спустя некоторое время у зверьков начала выпадать шерсть, ухудшилось состояние кожи и мышечной ткани. После замен яиц на свежие здоровье крыс пришло в норму.

- В 1940 году исследователи поняли, что все вышеперечисленные вещества — одно и то же, и назвали его В7.

Поле такой буквально детективной истории можно сказать, что витамину В6 еще повезло. Не менее интересна и случайность, подарившая миру витамин В2.

После того, как было открыто большинство веществ, входящих в эту группу, ученые отметили, что все они по-разному реагируют на высокие температуры. Был проведен ряд исследований, в ходе которых тиамин, моментально разрушающийся при термической обработке, был отделен от витамина В2 (рибофлавина), хорошо переносящего любые температурные воздействия.

Один из редких случаев появления почти того вещества, которое искали — витамин В12. Он был открыт в процессе поисков средства от пернициозной анемии. Эта болезнь вызывает разрушение клеток желудка, ответственных за производство вещества, способного помогать в усваивании В12, или цианокобаламина.

История изучения витаминов и их открытий — важная часть истории всего человечества. Ведь многие болезни новорожденных, ранняя старость и тому подобные проблемы были если и не окончательно побеждены, то остановлены благодаря тому, что были найдены эти замечательные вещества. Возникновением у людей возможности значительно улучшить качество жизни мы обязаны ученым, упорно исследовавшим все, что могло представлять научный интерес, и таким незаметным, но таким нужным витаминам.

Нобелевские лауреаты: невролог, подаривший витамины

Удивительное дело: пять из пяти коллег, которым автор рассказывал, что начал работу над статьёй о нашем сегодняшнем герое, спрашивали меня – кто таков? И никак не реагировали на его фамилию. Зато когда я рассказывал суть его главного эксперимента, сразу же вспоминали: «А… ну так это я знаю…» Собственно говоря, и сам автор статьи оказался в такой ситуации – историю главного открытия нобелевского лауреата 1929 года он знал еще в школе (благо, хорошая была школа), а вот имя выветрилось за десятилетия.

Еще одно удивляет: вещество, которое принесло ему славу, наш герой не открыл. Название ему дал не он, выделил – тоже не он. Даже предположение о его существовании, кажется, выдвинул сотрудник. А «нобеля» получил он. И нельзя сказать, что не заслуженно. Итак, встречайте: Христиан Эйкман, Голландия. То есть – Нидерланды, так правильнее.

Родился 11 августа 1858, Нёйкерк, Нидерланды.

Умер 5 ноября 1930, Утрехт, Нидерланды.

Нобелевская премия по физиологии или медицине 1929 года (совместно с Фредериком Гоулендом Хопкинсом).

Формулировка Нобелевского комитета: «за его открытие антиневритного витамина»

Наш герой оказался седьмым ребёнком в семье школьного учителя Христиана Эйкмана (ну да, весь в отца) и Иоганны Алиды Эйкман, урождённой Пул. Семья жила в небольшом городе Нёйкерк (сейчас в этом городе живет чуть более 40 тысяч человек). Когда Кристиану исполнился год, вся семья переехала в Заандам (и вот теперь можно говорить, что он – в Голландии, Заандам как раз в провинции Северная Голландия). Отец получил там должность учителя начальных классов. У папы же и учились все дети Эйкманов.

О школьных годах история умалчивает, однако что интересно – минимум двое детей стали известными учёными, весьма рано удрав не то, что из дома, а из родных Нидерландов.

Старший брат Эйкмана, Иоганн Фредерик (1851-1915), стал известным химиком-органиком. Именно он, проработав несколько десятилетий в Японии (что в XIX веке тоже было нетривиально) в 1885 году первым выделил из бадьяна анисового (Illicium anisatum) шикимовую кислоту (по-японски бадьян называется си-ки-ми).

Мало кто из химиков знает это вещество, а зря: шикимовая кислота дала название целому метаболическому пути – так называемый шикиматный путь, в котором образуются, например, триптофан, фенилаланин и тирозин.

Ну а наш герой в 17 лет получил стипендию на обучение в Военной медицинской школе Амстердамского университета с дальнейшим прохождении медслужбы в армии.

Там он стал ассистентом у некоего профессора физиологии Т.Плейса (T. Place), у которого успешно защитил докторскую диссертацию «О поляризации нервов». Собственно, неврология и привела нашего Христиана к своему главному открытию. Но обо всём по порядку.

Молодому человеку 25. На этот юбилей выпадает множество важных событий. Он женится на девушке Алтье Вигери ван Эдема, оканчивает с отличием университет, получает степень доктора медицины, становится офицером и уезжает с женой… нет, не в свадебное путешествие, а работать в Нидерландскую Восточную Индию. То бишь, в Индонезию, на остров Ява. Сначала в Семаранг, а затем в крошечный городок Чилачап, на южном побережье острова.

Через два года в семье офицера медслужбы случается трагедия. Вспышка малярии, а мы помним, что Ту Юю, открывшая артемизинин тогда даже не родилась, и Рональд Росс еще не получил в 1902 Нобелевской премии за открытие способа передачи этого заболевания (да и открытие свое еще не сделал), равно как и премия Шарлю Лаверану 1907 года за открытие переносчика заболевания еще не вручена. Да чего уж там, и сам Альфред Нобель в те годы спокойно получал деньги за патент на динамит. Но мы отвлеклись.

Важно, что малярию тогда толком не умели лечить – и жена Эйкмана умирает, а сам он переболевает так тяжело, что его приходится эвакуировать на Большую Землю. То есть, на Низкие земли – в Нидерланды.

Эйкман поправился и отправился на какое-то время в Берлин, поработать у Роберта Коха [1], в то время уже первооткрывателя возбудителя туберкулеза. И вот тут Эйкману повезло дважды.

Дело в том, что для Нидерландов болезнь бери-бери (о ней чуть ниже) стала главной проблемой индийских колоний. Доходило до того, что на той же Яве почти любое тюремное заключение становилось пожизненным, хотя и коротким. Тогда это заболевание считалось инфекционным. Кто у нас главный (и чуть ли не единственный) инфекционист мира? Правильно, Роберт Кох. К нему и послали медицинскую комиссию в лице Корнелиуса Пекелхаринга и Клеменса Винклера. А кто в то время был самым снобским и занятым врачом? Тот же Кох, который сказал примерно следующее (по смыслу) – народ, мне некогда, а вот тут бегал некий смышленый паренек, да он сам только что с Явы. Как его? Эйкман. Пусть он и лечит бери-бери.

Комиссия сказала «берём, не глядя», и в 1886 году все уехали в Азию. В следующем году Перелхаринг и Винклер вернулись домой, а Эйкман распрощался с армией и уже в штатском остался — в чине первого главы новосозданной «Яванской медицинской школы» — некоего научного учреждения, которое потом станет Университетом Индонезии. Так наш герой еще и первый университет в будущей крупной азиатской стране основал. Ну а помимо будущего крупного университета у Эйкмана было еще две комнатки в военном госпитале в Батавии, в которых и располагалась его лаборатория бактериологии и патологии, в которой началась борьба с бери-бери.

Теперь давайте немного отвлечёмся на соперника нашего героя.

Болезнь бери-бери, хотя и описана в МКБ-10 как самостоятельное заболевание, по сути представляет собой симптомокомплекс – несколько заболеваний, собранных воедино. А точнее – четыре симптомокомплекса. Но опять-таки, по порядку.

Само слово «бери-бери» означает на сингальском языке дважды повторенное слово «слабый». Дословно я бы переводил как «слабый в квадрате». Современная европейская медицина знает это заболевание с 1642 года, когда вышло посмертное издание книги De medicina Indorum («Медицина Индии») голландского врача Якобуса Бонтия (он же Бондт. Якоб де Бондт), работавшего и умершего в 39 лет в той же самой Батавии. Он успел оставить описание загадочной болезни, приводящей к разным неврологическим симптомам.

Титульный лист книги Якобуса Бонтия De medicina Indorum

Существует аж четыре типа бери-бери.

Сухая бери-бери обычно являет собой комплекс трёх неврологических проблем: энцефалопатия Вернике (поражение среднего мозга – нарушение координации движений – атаксия, параличи, нарушения зрения, сумеречность сознания ), корсаковский синдром (невозможность запоминать текущие события – часто бывает с алкоголиками по той же самой причине, что и при бери-бери), и их комбинация – синдром Корсакова-Вернике.

Мокрая бери-бери тоже бывает с неврологическими симптомами, однако самый большой удар приходится на сердечно-сосудистую систему.

Существуют еще известная уже давно детская бери-бери, несколько отличающаяся по симптомам, кроме этого, c 2004 года выделяют еще и желудочно-кишечную бери-бери, как будто трёх разновидностей было мало.

Больше всего при Эйкмане бери-бери выкашивала «режимных людей» — военных или заключенных. Теории заболевания тоже существовали, даже две. Поскольку в «режимных» бери-бери всегда фигурировал рис в питании, его быстро начали подозревать. Но чем заменить рис в Азии? Нечем. Одна теория считала, что в рис попадает некий яд, другая – что в рисе не хватает жиров и белков. Как мы увидим, принципиально вторая теория была лучше.

Но как проверить теорию? Экспериментом! На чём экспериментируют настоящие ученые? На мышах. Но где мышей-то взять лабораторных? Эйкман стал играться с цыплятами. Во-первых, дешевые, а во-вторых, недостатку в них не было.

Начав кормить цыплят тюремной пайкой, Эйкман обнаружил, что цыплята тоже страдают от паралича. Оч-чень похожего на тот, от которого умирают заключенные. Вскрытие показало воспаление множества нервов. «Много» по-гречески «поли-», «-ит» на медицинском означает «воспаление». Имеем болезнь «полиневрит». Ну хорошо, не болезнь – состояние. Эйкман, как ученик Коха, стал искать возбудителя. Даже «находил» пару раз, но потом снова терял.

Однажды Эйкман пришел в виварий и увидел чудо. Вместо умирающих от паралича цыплят его ждали здоровые. Подменили? Нет, те же самые. В чём дело?

Видимо, в рационе. После беседы с работниками вивария, оказалось, что сначала цыплят из экономии кормили рисом из военного госпиталя (в котором также мёрли от бери-бери). Потом пришёл другой сотрудник, более принципиальный и возмутился: с какой стали цыплят без погонов поставили на воинское довольствие и заменил им рис.

Стало понятно, что дело в разных видах риса. Отсюда было недалеко до наблюдения, что все больные бери-бери основой рациона имели блюда из шлифованного, очищенного риса. А если с риса шелуху не счищать, то заболеваемость бери-бери снижается в 250 (!) раз. Это подтвердил друг и коллега Эйкмана Адольф Вордерман в 1897 году, поставив эксперимент на людях – на заключенных. Оказалось, что евшие шлифованный рис зэки заболевали с вероятностью 1:39. Когда их переводили на коричневый рис, заболеваемость падала до 1:10000

В 1890 году выходит статья «Полиневрит у цыплят», в которой ставится точка в проблеме бери-бери. Кормите всех неочищенным рисом и будет всем счастья. Однако объяснение этому факту предполагалось банальное – во время шлифовки в рис попадает какой-то токсин, на худой конец – таки какая-то бактерия.

Собственно говоря, история пути к Нобелевской премии Христиана Эйкмана здесь закончилась. Болезнь побеждена, какое-то объяснение предложено, шесть лет спустя он снова женился, заболел, никто не умер и Эйкман навсегда отбыл на материк, где в 1899 году стал профессором здравоохранения и судебной медицины Утрехтского университета, решал проблемы водоснабжения и градостроительства в Утрехте, боролся с алкоголизмом и туберкулёзом (не своими), преподавал, занимался бактериологией, но ничего серьезного не достиг. Фактически, он почти сорок лет ждал признания важнейшего открытия, спасшего миллионы жизней и, чего он и не подозревал, открывшего путь к открытию (да, тавтология!) нового класса важнейших веществ.

В Индонезии остался ассистент Эйкмана Герри Грийнс (1865-1944), продолживший изучать бери-бери. В 1901 году он cделал гениальное предположение: люди болеют бери-бери не потому, что в очищенном рисе что-то есть, что их отравляет, а потому, что в нем чего-то нет, необходимого для жизни.

Эта мысль была настолько революционной, что большинство авторитетов встречало ее в штыки. Банальное следствие из предположения, которое легко проверить, но до этого додумался лишь в 1910-1913 году американский врач Эдвард Веддер, что надо попробовать использовать отвар рисовой шелухи для лечения уже наступившей бери-бери.

Ну и теперь на сцену должен был выйти не медик, а химик, отец новой биомолекулы.

Удивительно – но человек, создавший концепцию витаминов и выделивший первый из них, свою премию не получил, хотя, казалось бы, в 1911 году «нобелевки» уже присуждали, а сам автор открытия дожил аж до 1967 года… Но увы! Номинировался четырежды – дважды по химии (1926 и 1946) и дважды по медицине (1914 и 1925). Не присудили. Знакомьтесь: Казимир Функ, польский химик. Именно он выделил в 1911 году из рисовой шелухи то самое необходимое вещество (на самом деле – нет, он выделил сначала ниацин (никотиновая кислота, витамин B3) вещество, недостаток которого вызывает пеллагру [3]), именно он предложил слово витамины и и предположил, что существует минимум четыре их: антиберибери (сейчас мы знаем, что это тиамин или витамин B1)), антипеллагра (B3)), антицинга (витамин С – это название и сохранилось, а-скорбут — аскорбинка) и антирахит (витамин D).

И именно он намного позже, в 1936 году установил химическую структуру нашего химического героя – тиамина. Но премии не получил.

Оказалось, что тиамин (он же витамин B1), он же аневрин или антиневритический витамин) в организме сразу же фосфорилируется, превращаясь в тиаминпирофосфат и становится коферментом так называемых пируватдекарбоксилазы и альфа-кетоглутаратдегидрогеназы, которые занимаются метаболизмом углеводов, а также транскетолазы.

При нарушении обмена тиамина в организме (читай – когда его слишком мало), нарушается процесс окислительного декарбоксилирования α-кетокислот и частично блокируется метаболизм углеводов. В итоге происходит накопление недоокисленных продуктов обмена пирувата, которые оказывают токсическое действие на головной мозн и обусловливают развитие метаболического ацидоза. Как результат – все симптомы бери-бери.

Ну а что же наш герой? В 1929 году он, уже в преклонном возрасте и слабый, словно больной бери-бери, был удостоен Нобелевской премии вместе с сэром Фредериком Хопкинсом, который предлагал назвать витамины добавочным фактором. На церемонию вручения Эйкман приехать не смог, но прислал текст нобелевской лекции – сухую статью о болезни бери-бери. Фамилия «Функ» в лекции не упоминалась.

1. http://biomolecula.ru/content/1650

2. Eijkman, Christiaan: Polyneuritis in Chickens, or the Origin of Vitamin Research: Papers, Basel 1990

3. Casimir Funk, The etiology of the deficiency diseases. Beri-beri, polyneuritis in birds, epidemic dropsy, scurvy, experimental scurvy in animals, infantile scurvy, ship beri-beri, pellagra. In: Journal of State Medicine 20, 1912, pp. 341–68

4. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1929/eijkman-lecture.html#footnote*

Следить за обновлениями нашего блога можно и через его страничку в фейсбуке и паблик вконтакте

Источник