Медицина три века назад. «Прохладный Вертоград»

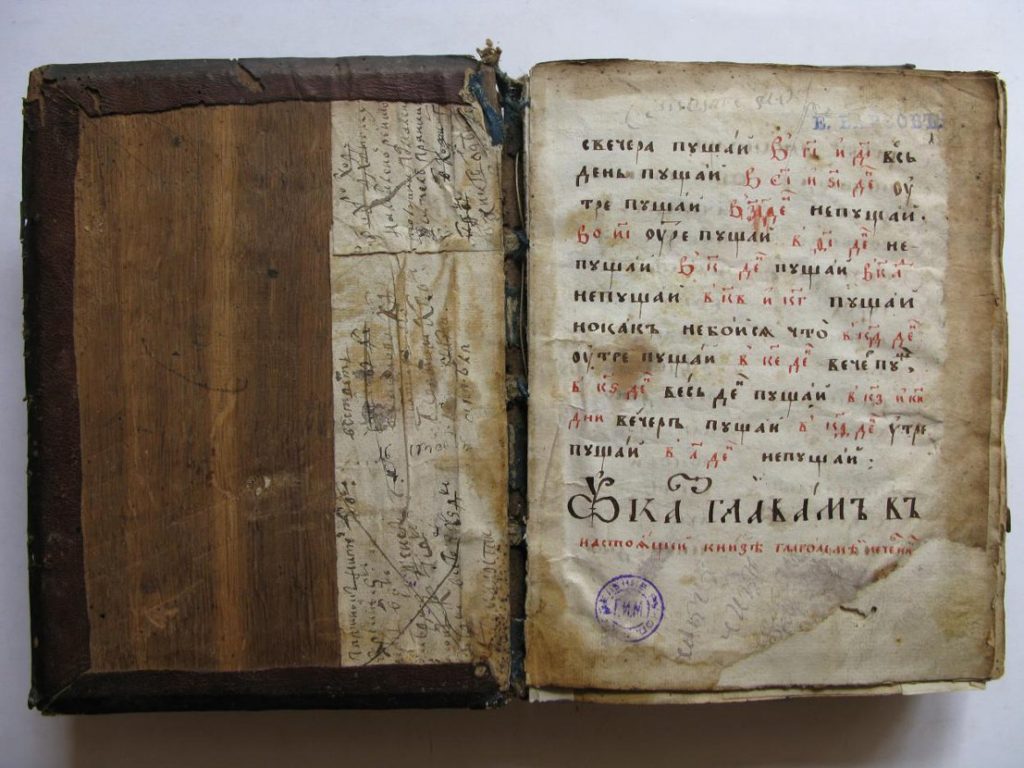

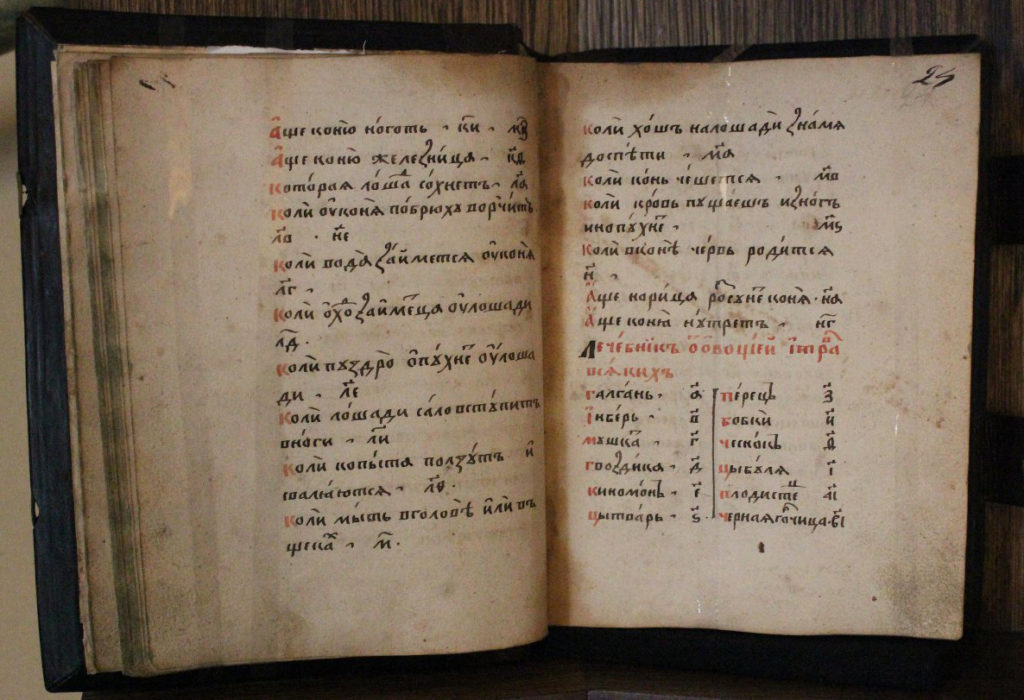

Среди памятников древнерусской письменности особое место занимают лечебники и травники, иначе — зельники. В зале № 20 постоянной экспозиции Исторического музея находится один из них. Далее речь пойдёт о книге «Прохладный Вертоград».

Этот сборник был переведён на русский язык с польского Симеоном Полоцким для дочери царя Алексея Михайловича царевны Софьи и носит наименование: «Книга глаголемая Вертоград Прохладный, избранная от многих мудрецов о различных врачевских вещах ко здравию человекам пристоящих» [1]. Существует несколько редакций «Прохладного Вертограда». С течением времени сборник подвергался изменениям. Те его части, которые казались устаревшими, отбрасывались, вносились более новые и актуальные, по мнению русского переписчика, лечебные сведения [2].

Книга содержит сведения о лечении болезней всеми доступными для того времени методами. Благодаря ней современный человек может получить представление о медицине XVI–XVII вв.

По книге «Прохладный Вертоград» проходили обучение в первой русской школе лекарей, учреждённой царём Алексеем Михайловичем. Ученики этой школы, окончив её («уходя на свои харчи»), распространяли «Прохладный Вертоград» по Руси. До наших дней дошло около сотни экземпляров «Вертограда», большей частью рукописных. Эта книга стала одним из самых популярных медицинских сочинений, поскольку все сведения в ней систематизированы. Большая часть «Вертограда» посвящена описанию целительных свойств различных растений, продуктов питания, минералов и других веществ. В ней также рассказывается об их применении в гигиенических и врачебных целях. Ниже приведём примеры, которые ярко характеризуют уровень медицины того времени.

О мёде:

«Мед имеет силу многу и угоден бывает к лекарству от многих болезней: на раны смрадные способляет, очам затмение отдаляет, живот облягчает, кашляющим помогает, ядовитое укушение лечит, легким и всем суставам внутренним несказанное есть лекарство».

О куриных яйцах:

«Белок яичный кладут в лекарство на всякое боление, где гноение и всякие раны подкожные. Яичный белок холодит, а желток согревает».

О пшенице:

«Пшеница есть пристоящая пища естеству человеческому. Хлеб пшеничный питательнее ржаного и пристоит его ясти нездоровым людем, понеже силу подает и добрые крови творит».

О цапле:

«Кто молодую чаплю ест, тому очи болеть не станут. Пупок чаплин против всякого яду пособляет».

В этом старинном лечебнике описаны и широко распространённые тогда суеверия:

«Сердце совиное аще кто приложит, к жене спящей, к левому боку, тогда сама на себя все выскажет. Кожа собачья, около руки оберчена, коросту лечит».

Каждому драгоценному камню приписывалось какое-нибудь чудодейственное свойство:

«Яхонт при себе кто носит — снов лихих не увидит. Бирюза, коль человек с коня спадет, охраняет ево от расшибения. Тумпаз (топаз) кто при себе носит — гнев человечий и похоти телесные унимает. Если тумпаз в кипящую воду положить, то вода кипеть перестает, и назад ево можно голой рукой взять, и то испытано неким мудрецом во французской земле, в граде Париже».

Особенно интересно «Указание, как себя всякому человеку во время морового поветрия беречь», поскольку рекомендации того времени во многом актуальны и сегодня. Под «моровым поветрием» ранее подразумевали главным образом чуму. Автор писал, что моровое поветрие, как и другие вирусы, бывает чаще всего осенью, ибо «летом воздух нездоровый горячестью солнечной очищается».

Рекомендовалось:

«… на ветер не ходити, а сидети в избе теплой, топленой, и окон не открывати; курити полынем и можжевеловыми дровами, и листвием рутовым и дубовым; в баню и на беседы не ходити. А к больному как войти, тогда во рту держати дягилево корение, которое в уксусе лежало винном, и ноздри уксусом же помазывати».

Таким образом, наши предки уже имели понятие об антисептике и боролись с инфекцией как могли: «А где бывает мор, и в тех местах человеку не надобе ходити, и дух в себе задерживати крепко».

Вот и ещё один совет, который остаётся важным и в наше непростое время:

«… в том граде (где свирепствует моровое поветрие) не жити, а отходити далеко, верст двадесять и более, и искати места здорового и воздуха чистого, или в лесех в то время проживати, чтобы ветр тлетворный не умертвил человека».

Благодаря лечебнику «Прохладный Вертоград» сегодня мы можем составить представление о том, какой была медицина три столетия назад.

- Вертоград Прохладный // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. СПб., 1892. Т. VI. С. 56.

- Груздев В.Ф. Рукописные лечебники в собрании Пушкинского дома // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1974. Т. 29. № 8–14. С. 343–348.

Автор — О. А. Ткачевская, методист I категории отдела образовательных проектов и мероприятий

Источник

Монастырская медицина и монастырские больницы. Больницы при Троице-Сергиевском монастыре и Киево-Печерской лавре

С XI века в Киевской Руси стали строить больницы при монастырях (Киев, Переяславль),которые предназначались для лечения не только монастырского населения, но и окрестного. С XIV века монастыри, становясь крепостями, стали открывать больницы с уставными положениями, заимствованными из Византии.

Первый временный военный госпиталь был организован на территории Троице-Сергиевой лавры в период польско-литовской интервенции и осады этого монастыря (1611—1612). В госпитале оказывалась медицинская помощь не только раненым, но и заболевшим цингой, дизентерией гражданским лицам, укрывшимся от врагов за стенами монастыря. Второй временный госпиталь был открыт в Смоленске в 1656 году во время войны России с Польшей, третий — в 1678 году на Рязанском подворье в Москве в период войны с Турцией и Крымским ханом.

Особенностью русской медицины являлось стратегическое значение монастырских больниц. Временные военные госпитали были государственными. Во времена вражеских нашествий раненых размещали за крепкими стенами обителей, осуществляя поставку медикаментов, лекарств и финансирование персонала за счет государства. В 1635 году закончилось строительство двухэтажных больничных палат в Троице-Сергиевой лавре. Отдельно стоящими кельями, приспособленными специально для ухода за больными, располагал Новодевичий монастырь.

Широкой известностью пользовалась монастырская больница Киево-Печерской лавры—первого русского монастыря, основанного в первой половине XI в. в окрестностях Киева и получившего свое название от пещер (печер), в которых первоначально селились монахи. Со всей Руси ходили в Киево-Печерскую лавру раненые и больные различными недугами, и многие находили там исцеление. Для тяжело больных при монастыре были специальные помещения (больницы), где дежурили монахи, ухаживавшие за больными. Монастырские хроники («Киево-Печерский патерик», XII в.) сообщают о нескольких монахах-подвижниках, которые прославились своим врачебным искусством. Среди них — пришедший из Афона «пречудный врач» Антоний (XI в.), который лично ухаживал за больными, давая им свое исцеляющее «зелье»; преподобный Алимпий ^\ в.4), тапетивавший мазяжа ирсжа-женных, и преподобный Агапит (умер в 1095 г.) —ближайший ученик преподобного Антония.

Первый монастырский приют, устроенный при Киево-Печерской лавре, начал принимать больных только в XI столетии. Подробные сведение о больнице, монастыре и его обитателях отражены в Киево-Печерском патерике XII века. Самый древний русский монастырь располагался за пределами Киева, недалеко от пещер (др. — рус. — печеры), где первоначально жили монахи. Служители лавры считали заботу о больных своим долгом, исполняя его с большим усердием. Отдельные кельи предназначались для тяжелобольных, за которыми братья ухаживали круглосуточно. Люди, страдавшие заразными, кожными и психическими заболеваниями, приходили сюда со всей Руси, неизменно получая помощь и надежду на исцеление. Впрочем, лечение в монастыре не ограничивалось упованием на Бога. В патерике сообщается о монахах, искусно владевших различными способами врачевания.

Едва появившись, светская медицина вернулась в обители. Одной из самых известных в ту пору лечебниц стала больница Кирилло-Белозерского монастыря, основанного в 1397 году и никогда не подвергавшегося нападению врага. Больных и раненых здесь размещали в больших и малых палатах, возведенных специально для этой цели.

Начиная с XII века монастырские лекари обязывались соблюдать врачебную мораль. Например, врачу предписывалось самопожертвование, добросердечие, гуманность, внимательность ко всем обратившимся за помощью. Он не мог отказаться от личного участия в процессе исцеления, порой выполняя самую грязную работу. Церковная клятва Гиппократа требовала от медика терпимости к тяжелобольным, чуткости по отношению к «одержимым». Не подлежал обсуждению вопрос об оплате, тщеславии и заботе о своем благополучии. Вследствие отрешенности от всего, что касалось собственной личности, представители монастырской медицины пользовались уважением в народе. Многих лечцов после смерти объявляли святыми.

5.4. Роль монастырей в сохранении и развитии медицины. Распространение переводной естественнонаучной и медицинской литературы: «Врата Аристотелевы» или Тайная тайных» (ХV в.), «Вертоград здоровья» и др.

Уже в X веке на Руси распространилась письменность, развивалась переписка книг. Имеются сведения о княжеских библиотеках и школах при монастырях. Монастыри являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. На славянский язык их переводили монахи (летописцы Никон, Нестор и др.), дополняя своими знаниями, основанными на опыте народного врачевания

Обители Древнерусского государства являлись центрами просвещения. Монастырские библиотеки заключали в себе обширные собрания русских, арабских, греческих и византийских рукописей. Летописцы и лечцы передавали свои знания в школах, имевшихся в каждой крупной обители. Русские переводчики XII–XVI веков не занимались компиляцией, дополняя античные рукописи собственными познаниями.

Сведения о деятельности врачей Киевской Руси содержатся в различных источниках: летописях, юридических актах, уставах. Примером таких документов служат: «Русская правда» IX—ХП вв.)— в ней утверждалось право на медицинскую практику и взимание за нее платы; «Изборник Святослава» (XI в.) содержит указания монастырям давать приют не только богатым, но и бедным больным, приглашать к ним врача и оплачивать его труд; «Устав Великого князя Владимира Святославовича» (X – XI вв.).

Основу «Устава Великого князя Владимира Святославовича» составили греческие книги, переведенные в X веке на болгарский язык, а затем переписанные и дописанные древнерусскими книжниками. В нем есть записи об астрологии, лекарственной ботанике, минералогии, гигиенические советы, рекомендации о диетах, медицинские сведения. Указаны названия и даны описания наиболее распространенных на Руси болезней, особенно психических, была предпринята попытка объяснить их причины, поставлен вопрос о целях и задачах врачевания. «Устав Великого князя Владимира Святославовича» узаконил положение врача в обществе, отнеся его к категории, подлежащей церковному суду.

После принятия Русью христианства, волхвы, как хранители старинных традиций племенно-родовой медицины, стали подвергаться гонениям вначале со стороны церкви, а затем, поскольку они нередко выступали в роли руководителей народных восстаний, и преследованиям со стороны великокняжеской власти. Так, уже в «Уставе князя Владимира» волхование и зелейничество считались преступлением против веры и карались. В 1021 году в Суздале по приказу князя Ярослава были казнены несколько волхвов, а в 1227 году в Новгороде, на Ярославском дворище публично сожжены 4 волхва.

Специальных медицинских книг от Киевской Руси до нас не дошли, но их существование весьма вероятно об этом свидетельствуют биологические и медицинские вопросы в книгах общего содержания. В «Шестодневе» например, содержится описание строения человеческого тела и функций его органов: описаны легкие («плюще»), бронхи («пролуки», сердце, печень («естра»), селезенка («слезна»).

Во времена правления Святослава Ярославича большой популярностью пользовался болгарский трактат, в русском переводе имевший название «Изборник» (1076). Книга включала в себя отдельные части библейских сказаний, труды богослова Василия Великого и сочинения известных византийских теологов. «Изборник» по своему содержанию вышел за рамки первоначальной задачи — связать общественные отношения на Руси с нормами новой христианской морали» — и приобрел черты энциклопедии. Кроме рассуждений о вере и христианской морали, книга содержала статьи самого составителя, монаха Иоанна, касавшиеся наиболее распространенных болезней, их лечения и профилактики. Рассуждая о здоровом питании, автор напутствовал: «силы в овоще велики», «питье безмерное — бешенство есть». В качестве гигиенических рекомендаций говорилось о пользе ежедневных омовений, о содержании в чистоте одежды и жилища.

Согласно «Изборнику», русские лекари неплохо знали хирургию, используя ножи, «точила», ножницы, топоры, щупы, пилки, долота. Искусные лечцы-резальники умели разрезать живот, ампутировать конечности, удалять омертвевшие части тела, производить трепанацию. Подобно европейским медикам, они прижигали раны каленым железом или использовали травяные мази, вино, золу, березовое вино. Оперируемый традиционно усыплялся настоем корня мандрагоры, мака или чарой вина. Все инструменты обязательно прокаливались в огне. Шов производился тонкими волокнами льна. Иногда нити делали из кишок животных. В полевых условиях хирурги вынимали осколки стрел с помощью магнитного железняка. В одной из рукописей описана оригинальная конструкция протеза для нижней конечности. Примерно в XV веке среди хирургов выделились узкие специалисты: костоправы, зубоволоки.

Истоки культуры Киевской Руси связаны с традиционной культурой славянских племен, которая с развитием государственности достигла высокого уровня, а впоследствии была обогащена влиянием византийской культуры. Через Болгарию и Византию поступали на Русь античные и ранние средневековые рукописи. На славянский язык их переводили монахи — самые образованные люди того времени. (Монахами были летописцы Никон, Нестор, Сильвестр.) Написанные на пергаменте в эпоху Киевской Руси, эти книги дошли до наших дней. Рациональные методы лечения монахов исходили из опыта античных врачей. В начале XV века летописец монастыря инок Кирилл Белозерский (1337–1427 годы) закончил перевод комментариев Галена к «Гиппократову сборнику». В древнерусском варианте сочинение великого римлянина называлось «Галиново на Иппократа».

Первая библиотека в Древнерусском государстве была собрана в 1037 г. князем Ярославом Мудрым (1019—1054) — третьим по старшинству сыном князя Владимира. Ее разместили в Софийском соборе, воздвигнутом в Киеве в 1036 г. по велению Ярослава Мудрого в ознаменование победы над печенегами на месте победоносного сражения. Ярослав всячески способствовал распространению грамотности на Руси, переписыванию книг и их переводу на славянский язык. Сам он знал 5 иноземных языков и «книгам прилежа и почитая (их) часто и в нощи и в дне». Его внучка Янка Всеволодовна в 1086 г. организовала при Андреевском монастыре первую женскую школу. При Ярославе Мудром Киевская держава достигла широкого международного признания. Митрополит Илларион писал в то время о киевских князьях: «Не в плохой стране были они владыками, но в русской, которая ведома и слышима во всех концах земли».

Некоторые, древнерусские монастырские больницы являлись также и центрами просвещения: в них обучали медицине, собирали греческие и византийские рукописи. В процессе перевода рукописей с греческого и латыни: монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского-народного врачевания.

В известных на Руси рукописных книгах; содержащих сведения о природе человека, таких как «Шестоднев» Иоанна Экзарха болгарского (1263), «Галиново на Иппократа» (XV в.), «Палея Толковая» (XV в.), «Аристотелевы врата, или Тайная тайных» (XV в.), содержатся знания древней медицины. К древнейшим памятникам русской медицинской письменности относятся «Изборник Святослава» (византийского происхождения), «Физиолог» -компилятивный трактат из естественнонаучных работ античных авторов и «Шестоднев». Древнерусские врачи X-XI вв. располагали значительным арсеналом лечебных средств. Так, в «Шестодневе» описывалось применение аконита, болиголова, белены, втирание металлической ртути, получение опия из головок мака, указывалось на целебное значение топлиц (минеральных вод). Древнерусское государство, просуществовав три столетия, распалось на несколько мелких княжеств. Татаро-монгольское нашествие, а затем и длительное иго (1240—1480), разорение русской земли, значительно задержали развитие медицины, хозяйственной жизни и культуры Руси в целом. «С этого злосчастного времени, длившегося около двух столетий, Россия и позволила Европе обогнать себя».

Источник