Кофермент витамина b1 необходимо срочно ввести больному с явлениями ацидоза при сахарном диабете

а) Сахарный диабет повышает использование жиров и вызывает метаболический ацидоз. Преобладание интенсивности обмена жиров над метаболизмом углеводов при диабете вызывает кетоацидоз в связи с выделением ацетоуксусной и β-гидроксимасляной кислот в плазму крови со скоростью, превышающей возможность их захвата и использование клетками. В результате развивается тяжелый метаболический ацидоз, вызванный кетоацидозом, сопровождающийся дегидратацией вследствие полиурии. Совокупность возникших изменений, особенно тяжелый ацидоз, может быстро привести к диабетической коме и смерти, если не начать немедленное лечение большими дозами инсулина.

Все способы физиологической компенсации, используемые организмом для борьбы с метаболическим ацидозом, используются и в случае диабетического ацидоза. Они включают частое и глубокое дыхание, сопровождаемое вымыванием большого количества углекислого газа; наряду с буферным эффектом вымывание углекислоты опустошает экстрацеллюлярное пространство от хранимых бикарбонатов. Почечные механизмы компенсации способствуют синтезу новых бикарбонатов, пополняющих экстрацеллюлярное пространство наряду с уменьшением их секреции.

Резко выраженный ацидоз сопутствует наиболее тяжелым случаям нелеченного диабета. Если рН крови снижается до значений, близких к 7,0, возникает ацидотинеская кома, и смерть наступает в течение нескольких часов. Сопутствующие изменения электролитного состава крови, являющиеся результатом тяжелого ацидоза, представлены на рисунке ниже.

Использование жиров печенью на протяжении длительного периода времени приводит к появлению в кровотоке большого количества холе-стерола и импрегнированию им стенок сосудов, что ведет к тяжелому атеросклерозу и другим сосудистым нарушениям, рассмотренным нами ранее.

б) Диабет является причиной дефицита белка в организме. Невозможность использования глюкозы для энергообеспечения организма ведет к увеличению использования белков наряду с жирами, что сопровождается дефицитом белка в организме, поэтому больные с тяжелым нелеченным сахарным диабетом быстро теряют массу тела на фоне астении (дефицита энергии), несмотря на то, что много едят (полифагия). Без лечения эти нарушения быстро приводят к истощению всех тканей организма и смерти через несколько недель.

Сахарный диабет II типа

а) Диабет II типа — резистентность по отношению к метаболическим влияниям инсулина. Диабет II типа гораздо более распространен, чем диабет I типа, составляя более 90% всех случаев сахарного диабета. Как правило, диабет II типа возникает после 30 лет, наиболее часто — между 50 и 60 годами, болезнь формируется постепенно, поэтому расценивается как диабет взрослых. В последние годы, однако, отмечен массовый рост заболеваемости диабетом II типа у людей моложе 20 лет. Эта тенденция опосредована главным образом возросшим уровнем представленности ожирения — наиболее серьезного фактора риска заболевания диабетом II типа, в том числе детей.

б) Ожирение, инсулинорезистентность и метаболический синдром обычно предшествуют развитию диабета II типа. Диабет II типа в противоположность I типу сопровождается увеличением концентрации инсулина в плазме (гиперинсулинемией). Это является компенсаторной реакцией бета-клеток поджелудочной железы на снижение чувствительности тканей-мишеней к метаболическим влияниям инсулина, расцениваемой как инсулинорезистентность. Снижение чувствительности к инсулину уменьшает использование и запасание углеводов, повышает уровень глюкозы в крови, стимулируя компенсаторное увеличение синтеза инсулина.

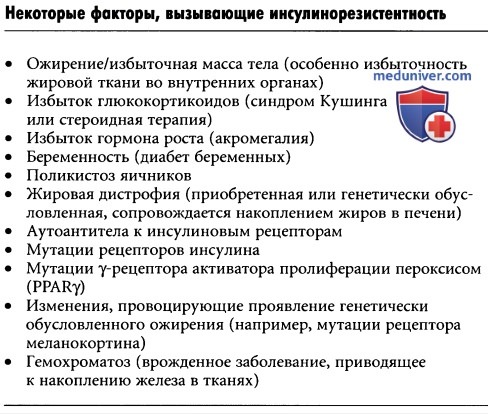

Развитие инсулинорезистентности и ухудшение метаболизма глюкозы обычно является этапным процессом, начинающимся появлением избыточной массы тела и ожирением. Механизм, связывающий ожирение с инсулинорезистентностью, еще неизвестен. Некоторые исследования указывают на уменьшение количества рецепторов инсулина, особенно в мышечной, жировой тканях и в печени у тучных людей по сравнению с худыми. Однако инсулинорезистентность в большинстве случаев появляется в связи с нарушениями сигнальных механизмов, связывающих активацию рецепторов с разнообразными внутриклеточными ответными влияниями. Ухудшение сигнальных механизмов инсулина тесно связано с токсическим эффектом накопления липидов в тканях, особенно в печени и мышцах, являющегося следствием избыточной массы тела.

Инсулинорезистентность является частью каскада нарушений, которые часто называют метаболическим синдромом. Некоторые авторы в метаболический синдром включают:

(1) ожирение, особенно накопление жира в брюшной полости;

(3) гипергликемию натощак;

(4) нарушения липидного обмена, такие как увеличение в крови триглицеридов и снижение липопротеинрв высокой плотности;

Все проявления метаболического синдрома тесно связаны с избыточной массой тела, особенно сопровождающейся накоплением жировой ткани в брюшной полости вокруг висцеральных органов.

Роль инсулинорезистентности в формировании некоторых проявлений метаболического синдрома не ясна, хотя очевидно, что именно инсулинорезистентность является первопричиной повышения концентрации глюкозы в крови. Наиболее опасными последствиями метаболического синдрома являются заболевания сердечнососудистой системы, включая атеросклероз, приводящий к повсеместному повреждению внутренних органов. Различные метаболические нарушения, сопутствующие метаболическому синдрому, являются факторами риска в формировании сердечно-сосудистой патологии, и инсулинорезистентность, предрасполагающая к развитию сахарного диабета II типа, в существенной степени является причиной развития такой патологии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Диабетический кетоацидоз и диабетическая кетоацидотическая кома

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Диабетический кетоацидоз — это острое осложнение сахарного диабета, которое характеризуется гипергликемией (более 14 ммоль/л), кетонемией и развитием метаболического ацидоза.

Код по МКБ-10

Эпидемиология

Обычно диабетический кетоацидоз развивается при сахарном диабете 1 типа. Частота развития диабетического кетоацидоза колеблется от 5 до 20 случаев на 1000 больных сахарным диабетом.

Причины диабетического кетоацидоза и диабетической кетоацидотической комы

С основе развития диабетического кетоацидоза лежит резко выряженный дефицит инсулина.

Причины дефицита инсулина

- поздняя диагностика сахарного диабета;

- отмена или недостаточность дозы инсулина;

- грубое нарушение диеты;

- интеркуррентные заболевания и вмешательства (инфекции, травмы, операции, инфаркт миокарда);

- беременность;

- применение лекарственных препаратов, обладающих свойствами антагонистов инсулина (глюкокортикостероиды, пероральные контрацептивы, салуретики и др.);

- панкреатэктомия у лиц, ранее не страдавших сахарным диабетом.

Патогенез

Инсулиновая недостаточность приводит к уменьшению утилизации глюкозы периферическими тканями, печенью, мышцами и жировой тканью. Содержание глюкозы в клетках снижается, в результате происходит активация процессов гликогенолиза, глюконеогенеза и липолиза. Их следствием является неконтролируемая гипергликемля. Образующиеся в результате катаболизма белков аминокислоты также включаются в глюконеогенез в печени и усугубляют гипергликемию.

Наряду с дефицитом инсулина большое значение в патогенезе диабетического кетоацидоза имеет избыточная секреция контринсулярных гормонов, прежде всего глюкагона (стимулирует гликогенолиз и гликонеогенез), а также кортизола, адреналина и гормона роста, обладающих жиромобилизирующим действием, т. е. стимулирующих липолиз и повышающих концентрацию свободных жирных кислот в крови. Увеличение образования и накопление продуктов распада СЖК — кетоновых тел (ацетона, ацетоуксусной кислоты b-оксимасляной кислоты) приводит к кетонемии, накоплению свободных ионов водорода. В плазме снижается концентрация бикарбоната, который расходуется на компенсацию кислой реакции. После истощения буферного резерва нарушается кислотно-щелочное равновесие, развивается метаболический ацидоз Накопление в крови избытка СО2 ведет к раздражению дыхательного центра и гипервентиляции.

Гипервентиляция обусловливает глюкозурию, осмотический диурез с развитием дегидратации. При диабетическом кетоацидозе потери организмом могут составлять до 12 л, т.е. 10-12% массы тела. Гипервентиляция усиливает дегидратацию за счет потери воды через легкие (до 3 л в сутки).

Для диабетического кетоацидоза характерна гипокалиемия, вследствие осмотического диуреза, катаболизма белков, а также уменьшения активности K + -Na + -зависимой АТФ-азы, что приводит к изменению мембранного потенциала и выходу ионов К + из клетки по градиетну концентрации. У лиц с почечной недостаточностью, у которых нарушается выведение ионов К + с мочой, возможна нормо- или гиперкалиемия.

Патогенез расстройства сознания до конца не ясен. Нарушение сознания связывают с:

- гипоксическим действием на головной кетоновых тел;

- ацидозом ликвора;

- дегидратацией клеток головного мозга; вследствие гиперосмолярности;

- гипоксией ЦНС вследствие повышения уровня НbА1с в крови, уменьшения содержания 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах.

В клетках мозга нет энергетических запасов. Наиболее чувствительны к отсутствию кислорода и глюкозы клетки коры головного мозга и мозжечка; их время переживания в отсутствие О2 и глюкозы составляет 3-5 мин. Компенсаторно уменьшается мозговой кровоток и снижается уровень обменных процессов. К компенсаторным механизмам относятся и буферные свойства ликвора.

Симптомы диабетического кетоацидоза и диабетической кетоацидотической комы

Диабетический кетоацидоз развивается, как правило, постепенно, в течение нескольких суток. Частые симптомы диабетического кетоацидоза — — симптомы декомпенсированного сахарного диабета, в том числе:

- жажда;

- сухость кожи и слизистых оболочек;

- полиурия;

- снижение массы тела;

- слабость, адинамии.

Затем к ним присоединяются симптомы кетоацидоза и дегидратации. Симптомы кетоацидоза включают:

- запах ацетона изо рта;

- дыхание Куссмауля;

- тошноту, рвоту.

Симптомы дегидратации включают:

- снижение тургора кожи,

- снижение тонуса глазных яблок,

- снижение артериального давления и температуры тела.

Кроме того, нередко отмечаются признаки острого живота, обусловленные раздражающим действием кетоновых тел на слизистую ЖКТ, мелкоточечными кровоизлияниями в брюшину, дегидратацией брюшины и электролитными нарушениями.

При тяжелом, некорригированном диабетическом кетоацидозе развиваются нарушения сознания вплоть до сопора и комы.

К наиболее распространенным осложнениям диабетического кетоацидоза относят:

- отек мозга (развивается редко, чаще у детей, обычно приводит к смерти больных);

- отек легких (чаще обусловлен неправильной инфузионной терапией, т.е. введением избытка жидкости);

- артериальные тромбозы (обычно обусловлены повышением вязкости крови вследствие дегидратации, снижения сердечного выброса; в первые часы или дни после начала лечении может развиться инфаркт миокарда или инсульт);

- шок (в его основе лежат снижение объема циркулирующей крови и ацидоз, возможными причинами служат инфаркт миокарда или инфекция грамотрицательными микроорганизмами);

- присоединение вторичной инфекции.

Диагностика диабетического кетоацидоза и диабетической кетоацидотической комы

Диагноз диабетического кетоацидоза ставится на основании анамнеза сахарного диабета, обычно 1-го типа (однако следует помнить, что диабетический кетоацидоз может развиться и у лиц с ранее не диагностированным сахарным диабетом; в 25% случаев кетоацидотическая кома является первым проявлением сахарного диабета, с которым больной попадает к врачу), характерных клинических проявлений и данных лабораторной диагностики (прежде всего повышении уровня сахара и бета-оксибутирата в крови; при невозможности анализа на кетоновые тела в крови определяют кетоновые тела в моче).

Лабораторные проявления диабетического кетоацидоза включают:

- гипергликемию и глюкозурию (у лиц с диабетическим кетоацидозом гликемия обычно составляет > 16,7 ммоль/л);

- наличие кетоновых тел в крови (общая концентрация ацетона, бета-оксимасляной и ацетоуксусной кислот в сыворотке крови при диабетическом кетоацидозе обычно превышает 3 ммоль/л, но может достигать и 30 ммоль/л при норме до 0,15 ммоль/л. Соотношение бета-оксимасляной и ацетоуксусной кислот при легком диабетическом кетоацидозе составляет 3:1, а при тяжелом — 15:1);

- метаболический ацидоз (для диабетического кетоацидоза характерна концентрация бикарбоната и сыворотке 7,3 переходят на подкожное введение инсулина.

- Инсулин (человеческий генно-инженерный или полусинтетический) — подкожно 4-6 ЕД каждые 2-4 ч; первое подкожное введение инсулина производят за 30-40 минут до прекращения в/в инфузии препаратов.

Регидратация

Для регидрагацим используют:

- Натрия хлорид, 0,9% р-р, в/в капельно со скоростью 1 л в течение 1-го часа, 500 мл — в течение 2-го и 3 часа инфузии, 250-500 мл — в последующие часы.

При уровне глюкозы в крови 6,9) может привести к появлению побочных эффектов (алкалоз, гипокалиемия, неврологические нарушения, гипоксии тканей, в т.ч. головного мозга).

Источник