Досуговые предпочтения воспитанников подростковых клубов

Статья просмотрена: 1658 раз

Библиографическое описание:

Савина, Н. В. Досуговые предпочтения воспитанников подростковых клубов / Н. В. Савина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2009. — № 7 (7). — С. 247-254. — URL: https://moluch.ru/archive/7/515/ (дата обращения: 08.06.2021).

Досуг оказывает огромное влияние на все сферы жизнедеятельности человека, особенно велико его значение в подростковом возрасте, являющемся периодом интенсивного развития и формирования личности.

Подростковый возраст относится к числу критических периодов онтогенеза, связанных с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений индивида. Этот этап характеризуется бурным ростом человека, формированием организма в процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на психофизиологические особенности подростка. Основу формирования новых психологических и личностных качеств подростков составляет общение в процессе различных видов осуществляемой деятельности (учебной, производственной деятельности, занятий различными видами творчества, спорта и др.) Определяющей особенностью общения подростков является его ярко выраженный личностный характер. Изменение социальной ситуации развития подростков связано с их активным стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения на нормы и ценности этого мира. Характерным новообразованием подросткового возраста является «чувство взрослости», а также развитие самосознания и самооценки, интереса к себе как личности, к своим возможностям и способностям [3].

Одна из главных особенностей подросткового досуга – повышенный интерес к общению со сверстниками, ориентация на выработку групповых норм и ценностей. Общение со сверстниками является важным каналом социализации подростка. В совместных играх и других формах общения у него вырабатываются и опробуются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, умение завоёвывать авторитет и занимать желаемый статус. Особая ценность правильно организованного досуга заключается в том, что с его помощью подросток может реализовать и развить свой потенциал.

Содержание общения подростков сосредоточено вокруг личностного развития, развития собственной индивидуальности. Задача взрослых – подсказать подростку пути и средства собственного развития, акцентируя внимание подростка на возможных последствиях его тех или иных действий.

В подростковом возрасте велика потребность в сопереживании. В этом одна из основных особенностей подросткового возраста, одна из отличительных черт, характеризующих досуг подростка. Однако, несмотря на острую потребность в общении и поисках второго «Я», многие подростки не могут найти себе настоящих друзей, испытывают острый дефицит общения.

Одна из причин этого в том, что подростки часто не умеют общаться, а взрослые им мало в этом помогают. Требуя от подрастающего поколения ответственного отношения к труду, к учебе, к общественной работе, взрослые совершенно забывают о досуговом времени. О том, что именно свободное время лепит «творческую индивидуальность». И необходимо учить детей отдыхать, учить общаться, учить умению «отключаться» от повседневных трудовых, учебных дел и использовать своё свободное время соизмеримо со своими желаниями и потребностями. Отсутствие таких навыков впоследствии, во взрослой жизни может отразиться на работе, на настроении, здоровье, развитии личности и её самосовершенствовании.

Наше общество на современном этапе располагает широким спектром учреждений дополнительного образования, целью работы которых является организация свободного времени детей, подростков и юношества, развитие личности, сохранение здоровья. Но для того, чтобы подростки в полной мере могли воспользоваться предлагаемыми им возможностями, необходимо наличие соответствующих способностей и мотивов. Это становиться реальностью только в том случае, если ребёнок воспитан, подготовлен к восприятию культуры и у него выработана потребность в разумной организации своего досуга [1].

По базе данных ГУ «Дом молодёжи Санкт-Петербурга», в которой представлена информация только по государственным учреждениям — подростково-молодежным центрам и клубам, находящимся в ведении отделов, отвечающих за реализацию молодежной политики, администраций районов СПб, на 01.04.2009 года в городе работает 316 молодёжно-подростковых клубов. Посещают эти клубы, с учётом мест свободного общения, 89645 человек. В клубах работает 2392 кружков и секций, места свободного общения есть в 214 подростково-молодёжных клубах г. Санкт-Петербурга.

Помимо традиционно сложившихся секций и кружков в молодёжно-подростковых клубах действуют «места свободного общения». Подростки и молодежь, привлекаются работниками клуба, социальными педагогами школ, инспекторами ОДН, приходят сами, где они попадают в организованное игровое пространство клуба – место свободного общения.

Педагог-организатор, социальный педагог и психолог включают подростка в виды деятельности, не требующие особых знаний и умений: просмотр видео, любительский настольный теннис, бильярд, игровые тренинги, беседы, участие в клубных мероприятиях, дискотеках. Социальный педагог помогает подростку определиться в выборе одного или нескольких видов полезной деятельности. Психолог проводит первичную диагностику и даёт рекомендации родителям и специалистам учреждения, которое направило подростка в клуб. Таким образом, усилия команды специалистов помогают подростку органично влиться в клубное пространство и определиться в своих интересах.

Для организации в клубах подросткового досуга способствующего развитию личности, без потерь здоровья необходима диагностика и анализ ценностных ориентаций и потребностно-мотивационной сферы, знание увлечений и интересов детей [2]. Нами проведён мониторинг с целью изучения досуговых запросов воспитанников подростково-молодёжных клубов на базе ГУ МПЦ «Московский», расположенного в Московском районе города Санкт-Петербурга. В состав ГУ МПЦ «Московский» входят 19 подростково-молодёжных клубов, в опросе приняли участие 175 подростков, из них 38% — мужского пола и 62% — женского пола. Полученные данные способствовали построению системы психолого-педагогического обеспечения воспитательного процесса в подростково-молодёжном центре. С учётом запросов подростков и волнующих их тем, были разработаны психологические и валеологические занятия.

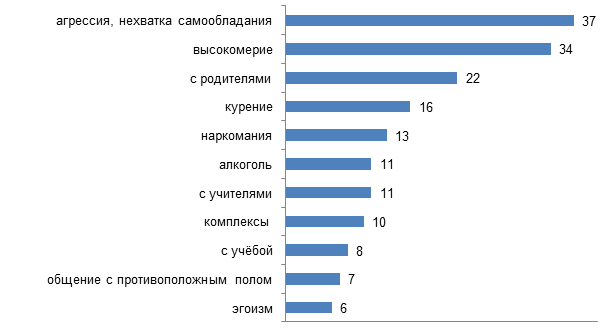

Рис. 1. Возрастной состав респондентов, чел.

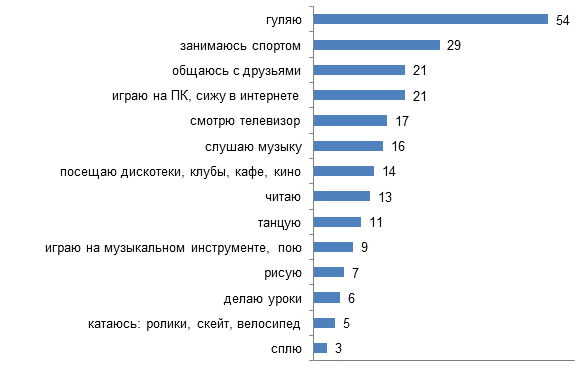

На вопрос: «Чем Вы занимаетесь в свободное время», воспитанники молодёжно-подростковых клубов ответили следующим образом (Рис. 2.).

Как видно из (рис. 2), самым любимым занятием подростков является прогулки, пристрастие же к организованным формам проведения досуга, отметило меньшее количество респондентов.

Рис. 2. Виды деятельности подростков в свободное время.

Результаты опроса по предпочтениям подростками конкретных видов спорта совпадают со степенью доступности этих видов спорта для непрофессиональных занятий, чем и объясняется их распространённость в досуговой сфере (Рис. 3), подросткам был задан вопрос: «Какими видами спорта Вы интересуетесь?»

Спортивные секции в подростково-молодёжных клубах ставят своей целью приобщение детей к физической культуре, популяризацию любительского спорта, способствуют сохранению и укреплению здоровья, развитию волевой сферы личности.

Рис. 3. Виды спорта, которыми интересуются подростки, в %:

Результаты подсчёта ответов подростков на вопрос: «Какими видами творчества Вам нравится заниматься?» указывают на наибольшую популярность у подростков видов творчества, где требуется углублённое изучение какой-либо одной сферы знаний, либо смежных, чем тех, где необходимы знания из нескольких разных областей (Рис. 4).

Рис. 4. Виды творчества, интересующие подростков, %.

Кроме того, творческая художественная деятельность, в которую включается подросток, обладает большими возможностями влияния на его духовный рост, совершенствование его личности. Искусство, которое входит в мир подростка, облагораживает его чувства, формирует характер, помогает воспитанию высоких гражданских качеств. Важно, чтобы подростки действовали заинтересованно, с достаточной долей самостоятельности, т.е. творчески. Творческий подход к любой деятельности – основа любого вида воспитания, обучения и досуга.

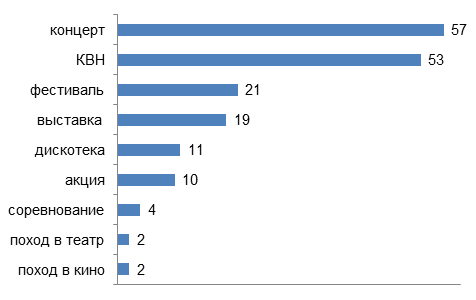

Рис. 5. Наиболее привлекательные для подростков формы культурно-массовых мероприятий, в %:

Результаты ответов подростков на вопрос о наиболее привлекательных для них формах культурно-массовых мероприятий демонстрируют то, что воспитанники подростковых клубов наибольшее предпочтение отдают тем формам, где от них требуется наибольшая активность.

Активный досуг может существовать только при условии расширения спектра досуговых предпочтений за счёт внедомашних видов культурной, рекреационной, общественной или иной значимой деятельности.

В молодежно-подростковых клубах постоянно проводятся мероприятия культурно-досуговой направленности: “День открытых дверей”, праздники, дискотеки, конкурсные программы, праздники двора, уличные гуляния, игровые программы, туристические выезды на природу. В клубах регулярно организуются тематические вечера, театрализованные представления, концерты, посвященные знаменательным датам и государственным праздникам, мероприятия с ветеранами. Ежегодно в МПЦ “Московский” проходят: фестиваль классической музыки “Гармония”, фестиваль “Театральная мозаика” и фестиваль авторской песни “Серебряная струна”, фестиваль “Путь в звёзды”. В эти мероприятия вовлекается большое количество подростков, некоторые из них становятся авторами новых форм полезного проведения времени.

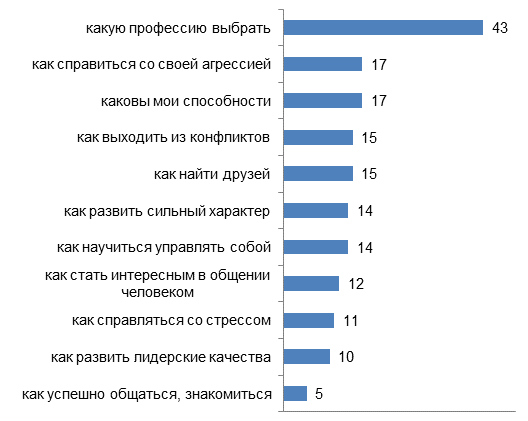

Рис. 6. Психологические вопросы, интересующие подростков, в %.

Подростки (43%) в качестве приоритетной проблемы высказали озабоченность своим профессиональным самоопределением (Рис. 6). Это явилось основанием для развёртывания широкой профориентационной работы с ними. Специально было разработаны и проведены тестирования, а по их результатам — индивидуальные и групповые собеседования с подростками, при заинтересованности — и с их родителями. Каждый подросток получил на руки свои результаты тестирования и перечень профессий, наиболее подходящих ему по индивидуальным психологическим свойствам. В общей сложности протестировано и прошли собеседование с педагогом-психологом 370 подростков.

Анализ вопросов психологического характера, интересующих подростков, позволил выстроить в ГУ МПЦ «Московский» систему социально-психологического сопровождения, разработать темы, виды и формы проведения занятий, отвечающие актуальным запросам подростков.

Отвечая на запросы подростков, ГУ МПЦ «Московский» привлёк в свои ряды социальных педагогов, которые проводят дискуссии, организуют кинолектории, индивидуальные беседы на волнующие их воспитанников темы.

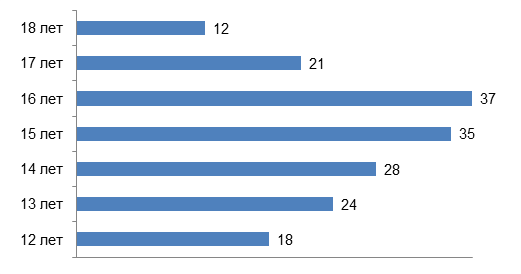

Респондентам был задан вопрос: «Какие проблемы присущи Вашим сверстникам?» (Рис. 7). Лидирующее место в ответах занимает агрессия сверстников, причём, подростки страдают от нехватки самообладания и у себя самого (Рис. 6). Этот факт указывает на мотивированность респондентов к деятельности по исправлению нежелательной ситуации.

Рис. 8. Мнение подростков относительно проблем их сверстников.

Рассматривая термин «агрессивное поведение», прежде всего, следует уточнить само определение агрессивности, под которым понимается свойство личности, поскольку она является приобретенным качеством, продуктом социализации и основана на биологически адаптивных механизмах, общих для человека и животных. Отдельные врожденные характеристики человека (тип характера, темперамент и др.) в процессе развития могут оказывать влияние, порой существенное, на формирование этого свойства, но не являются определяющим фактором. Из этого определения следует, что агрессивность как свойство личности может функционировать на различных уровнях: от почти полного её отсутствия до предельного её развития.

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла молодёжная преступность, особенно преступность подростков. При этом тревожит факт увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие телесные повреждения. Участились случаи групповых драк подростков, носящих ожесточённый характер.

На основании результатов этого мониторинга реальных запросов и потребностей целевой аудитории подростковых клубов для повышения эффективности работы с молодёжью и подростками целесообразно принять следующие меры:

1. формирование педагогического коллектива; привлечение клубы определённых специалистов, работа которых необходима для удовлетворения интересов подростков;

2. разработка занятий, тренингов, лекций, направленных на решение проблемных зон, обозначенных подростками;

3. определение приоритетов в открытии новых кружков и секций, включение в программу работы подростково-молодёжных клубов, культурно-массовых мероприятий, вызывающих наибольший интерес подростков;

4. корректировать интересы подростков, расширять и углублять их, предоставляя возможности для творческой реализации; вовлекать подростков в пусть не очень интересные, но важные для развития личности занятия.

Учреждения дополнительного образования, выступают реальной альтернативой неформальной молодёжной культуре, вовлечению подростков в асоциальные молодёжные группировки, алкоголизации и наркотизации подрастающего поколения, «уводя детей от улицы», организуя досуг, направляя личностное развитие, создавая общности молодых людей по интересам, создавая условия для творческой реализации, свободного и плодотворного общения со сверстниками.

1. Дополнительное образование детей/ Под.. ред. Лебедева О.Е. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 256 с.

2. Колбанов В.В. Формирование здорового образа жизни детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга // Известия Академии педагогических и социальных наук. — М, — 2008. — XII, часть I. — С. 439 — 447.

3. Психологический словарь. – М.: полит. литер., 1990. – 496 с.

Источник

Программа подросткового клуба «Взрослеем вместе»

рабочая программа по психологии

Подростк — человек, который делает уже довольно уверенные шаги в мир взорслых. Задача школьного психолога сделать его шаги осмысленными и помочь в самоопределнии. Данная программа как раз направлена на развитие навыков общения, развитие саморегуляции и целеполагания у детей подростковго возраста. Ее достоинство в том, что она довольно короткая, но охватывает большое количество тем, волнующих своременных тинейджеров.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| kostyushina_._programma_podrostkovyy_klub.docx | 44.62 КБ |

Предварительный просмотр:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №950»

на заседании Педагогического совета

(протокол от «__»________20__ г. №____)

директор ГБОУ Школа №950

« ___» ____________ 20____ г.

Подростковый клуб «Взрослеем вместе»

на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка

По последним данным статистики, в Российской федерации в Москве насчитывается около полтора миллиона детей из которых подростков больше 700 тысяч. Все эти дети воспитываются в различных семьях, относятся к различным слоям населения. По России за первое полугодие 2019 года несовершеннолетними совершено 17 тысяч преступлений различной степени тяжести, это приблизительно – 8% от всех россиян, которые были привлечены к уголовной ответственности.

Согласно общепринятому мнению, «трудный подросток» – это обучающийся, с которым приходится много работать, с которым трудно общаться. Это одна сторона медали под названием «подросток». Есть и вторая сторона, которая показывает нам этого обучающегося в другом свете. Ребенок и не взрослый и уже не маленький, его мнением интересуются, но это же мнение не берется в расчёт, он хочет общаться, но не получается, хочет быть хорошим и получать высокие баллы, но почему-то он вечно во всем виноват и в дневнике у него сплошные двойки. Однако, вопреки расхожему мнению любого подростка можно назвать «трудным», так как это обусловлено спецификой возраста.

И так, ведущая деятельность в подростковом возрасте – это общение со сверстниками. Подросток продолжает оставаться школьником; учебная деятельность сохраняет свою актуальность, но в психологическом отношении отступает на задний план. Основное противоречие подросткового периода — настойчивое стремление ребенка к признанию своей личности взрослыми при отсутствии реальной возможности утвердить себя среди них. Подростковый период — период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства к взрослости.

Д.Б. Эльконин считал, что ведущей деятельностью детей этого возраста становится общение со сверстниками. Именно в начале подросткового возраста деятельность общения, сознательное экспериментирование с собственными отношениями с другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения смена компаний) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. Главная потребность периода — найти свое место в обществе, быть «значимым» — реализуется в сообществе сверстников.

У подростков возможность широкого общения со сверстниками определяет привлекательность занятий и интересов. Если подросток не может занять удовлетворяющего его места в системе общения в классе, он «уходит» из школы и психологически, и даже буквально. Динамика мотивов общения со сверстниками на протяжении подросткового возраста такова: желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10—11 лет); мотив занять определенное место в коллективе сверстников (12—13 лет); стремление к автономии и поиск признания ценности собственной личности (14—15 лет).

В общении со сверстниками происходит проигрывание самых разных сторон человеческих отношений, построение взаимоотношений, основанных на «кодексе товарищества», реализуется стремление к глубокому взаимопониманию. Интимно-личное общение с сверстниками — это деятельность, в которой происходит практическое освоение моральных норм и ценностей. В ней формируется самосознание как основное новообразование психики.

Часто даже в основе ухудшения успеваемости лежит нарушение общения со сверстниками. В младшем школьном возрасте решение проблемы успеваемости часто вторично приводит и к гармонизации сферы общения со сверстниками, к повышению самооценки и т.д. В подростничестве только наоборот — снятие напряженности в общении, ослабление личностных проблем может повлечь улучшение успеваемости.

Стремление подростка занять удовлетворяющее его положение в группе сверстников сопровождается повышенной конформностью нормам поведения и ценностям референтной группы, что особенно опасно в случае приобщения к асоциальному сообществу.

Переходность психики подростка состоит в сосуществовании одновременном присутствии в ней черт детскости и взрослости.

Важное направление психического развития в подростковом возрасте связано с формированием стратегий или способов преодоления проблем и трудностей. Часть из них складываются еще в детстве для разрешения несложных ситуаций (неудачи, ссоры) и становятся привычными. В подростковом же возрасте они трансформируются, наполняются новым «взрослым смыслом», приобретают черты самостоятельных, собственно личностных решений при столкновении с новыми требованиями.

Среди всего многообразия способов поведения человека в трудной для него ситуации можно выделить конструктивные и неконструктивные стратегии.

Конструктивные способы решения проблем направлены на активное преобразование ситуации, на преодоление травмирующих обстоятельств, в результате чего возникает чувство роста собственных возможностей, усиление себя как субъекта собственной жизни, это вовсе не означает отсутствия тревог и сомнений в будущем.

— достижение цели собственными силами (не отступать, приложить усилия, чтобы добиться намеченного);

— обращение за помощью к другим людям, включенным в дан-ную ситуацию или обладающим опытом разрешения подобных проблем («обращаюсь к родителям», «посоветовалась с подругой», «решаем вместе с теми, кого это касается», «мне помогли одно-классники», «я бы обратился к специалисту»);

— тщательное обдумывание проблемы и различных путей ее решения (поразмышлять, поговорить с собой; вести себя обдуманно; «не делать глупостей»);

— изменение своего отношения к проблемной ситуации (отнестись к происшедшему с юмором);

— изменения в себе самом, в системе собственных установок и привычных стереотипов («нужно искать причины в себе», «пытаюсь измениться сама»).

Неконструктивные стратегии поведения направлены не на причину проблемы, которая «задвигается» на дальний план, а представляют собой различные формы самоуспокоения и выхода негативной энергии, создающие иллюзию относительного благополучия.

— формы психологической защиты — вплоть до вытеснения проблемы из сознания («не обращать внимания», «смотреть на все поверхностно», «уйти в себя и никого туда не пускать», «стараюсь избегать проблем», «я и не пытался ничего предпринимать»);

— импульсивное поведение, эмоциональные срывы, экстравагантные поступки, необъяснимые объективными причинами («на всех обижалась», «могу закатить истерику», «хлопаю дверьми», «целый день слоняюсь по улицам»);

Обычно считается, что в подростковом возрасте происходит дистанцирование и отчуждение от взрослых . Действительно, стремление противопоставить себя взрослому, резко выделить свою, особую позицию и свои права как независимого субъекта проявляются весьма отчетливо. Но современные данные говорят о том, что отношение подростка к взрослому сложное и двойственное. Подросток одновременно и настаивает на признании принципиального равенства прав со взрослым, и по-прежнему нуждается в его помощи, защите и поддержке, в его оценке. Взрослый важен и значим для подростка, подросток способен на эмпатию по отношению ко взрослому, но протестует против сохранения в практике воспитания «детских» форм контроля, требований послушания, выраженной опеки.

Хотя проблемы во взаимоотношениях с родителями, конфликты с учителями — типичное явление для подростничества, однако сила, частота и резкость проявлений во многом зависят от позиции взрослых, от стиля семейного воспитания, от умения реализовать уважительную, но не попустительскую тактику по отношению к поведению подростка. Необходимым и обязательным условием благополучных отношений подростка и взрослого является создание общности в их жизни, содержательных контактов, расширение сферы сотрудничества, взаимопомощи и доверия, лучше всего по инициативе взрослого.

Как уже было сказано выше, в подростковом возрасте ведущей деятельностью является интимно-личностное общение со сверстниками. Это значит, что дети ищут компанию , которая им подходит, они учатся общаться так, чтобы появилось как доверие к ним, так и доверие к другим, чтобы их принимала рефернетная группа. Как показывает практика, в этом возрасте им нужен человек, который был бы для них авторитетом, мнение которого было бы для них важным и верным.

В этом возрасте ярко появляется максимализм, возникают различные вопросы по поводу своего взросления и не всегда эти вопросы можно обсудить с родителями: первая любовь, цель жизни, будущее, привычки, ценности, нормы, права, предназначение и эмоции. Также подростковый возраст «славится» тем, что дети как бы обучаются быть взрослыми, они перенимают их привычки, стараются делать, по их мнению, взрослые дела. При всей браваде, подростки крайне чувствительны к различного рода критике – внешности, учебы, оценок, увлечений и так далее.

Основные проблемы подростков касаются учебы, общения, гармония с внешним миром, зависимости, семейные проблемы, связанные с кризисом именно в семье – развод родителей, смерть близких, появление отчима или мачехи, новых сиблингов и так далее. Также особой группой подростков являются дети с ОВЗ. На первом месте у них не столько проблемы в учебе, сколько с принятием своих особенностей – физических (нарушение в работе различных систем органов, болезни) и психологических (патопсихологических: недостаток внимания, памяти, мышления, проблемы в эмоциональной сфере, нехватка воображения, сниженный уровень когнитивных процессов и так далее).

Для гармоничного развития подростков им нужно оказывать психологическую помощь, которая может быть представлена в виде индивидуальных или семейных консультаций, служба медиации, индивидуальной развивающей работы, групповых занятий. Последнее предпочтительнее, так как в рамках проведения тренингов или лекций для подростков решается сразу несколько задач: коррекция общения, обучение новым конструктивным способам реагирования во время стрессовой ситуации, обучение адаптивным механизмам психологической защиты, развитие учебной мотивации, развитие высших психических функций, развитие эмоциональной сферы и рефлексии, личностное развитие, профессиональная ориентация с учетом личностных особенностей обучающихся.

Таким образом, эффективно и актуально будет проводить в рамках дополнительного образования обучающихся среднего звена групповые занятия по программе Подростковый клуб «Взрослеем вместе».

Рабочая программа пересекается с такими образовательными программами как история, обществознание, право. Способствует развитию внимания, памяти, логическому и абстрактному мышлению. А также лидерским и организаторским качествам.

Нормативной базой разработки дополнительной общеобразовательной программы являются :

— Конвенция о правах ребенка ООН;

— Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании»;

— Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;

— Приказ Министерства образования от 29.08.2013 г. № 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

— Устав образовательного учреждения.

Цели работы клуба:

— работа с подростками по профилактике девиантного поведения,

— профилактика любого вида химической зависимости,

— формирование у обучающихся способности различать и избирать для себя истинные духовно-нравственные ценности и в соответствии с ними строить поведение, общение и деятельность.

Целевая аудитория: подростки и школьники 8-11 классов, студенты, получающие средне-специальное образование.

Задачи работы клуба:

1. Помощь подросткам в формировании значимого круга друзей.

2. Привитие интереса к здоровому образу жизни.

3. Организация мероприятий досуга.

4. Помощь в профессиональной ориентации.

5. Обучение навыкам диалогического общения.

6. Помощь в формировании здоровой самооценки.

7. Помощь в формировании духовно-нравственных убеждений.

Основная задача клуба – предложить каждому участнику мероприятия сделать выбор в пользу высоких духовно-нравственных и общечеловеческих принципов жизни, становление и самореализацию через здоровый образ жизни.

Планируемые результаты освоения программы:

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося;

- становление основ гражданской личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;

- развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

- морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их;

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному процессу, развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха или не успеха в учении;

- умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех.

Метапредметные результатами изучения программы Подростковый клуб «Взрослеем вместе» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, искать средства её осуществления;

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;

- ставить и формулировать проблемы;

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера;

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;

- предлагать помощь и сотрудничество;

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.

- формулировать собственное мнение и позицию;

- правильно задавать вопросы;

- строить понятные для партнёра высказывания;

- вести устный и письменный диалог; слушать собеседника.

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.

Обучение проходит на базе образовательного учреждения с основной группой 12-15 человек (возраст от 12 до 16 лет). Продолжительность занятия 40 мин., с 10 мин. перерывом на отдых.

Схема проведения: клубные встречи с периодичностью один раз в неделю.

Программа клуба включает в себя работу в трех сферах:

I. Построение отношений с окружающим миром.

II. Профессиональная ориентация.

III. Формирование мировоззрения.

Особенностями реализации настоящей программы являются :

— в течение первого года обучения — подготовка участников к пониманию необходимости воспитания в себе лидерских качеств, познанию своего потенциала; освоение умений и навыков организаторской и управленческой деятельности различного уровня;

— в течение второго года обучения участники с помощью программы развивают в себе лидерские качества, приобретают необходимый уровень знаний и умений по реализации своего лидерского потенциала в конкретной деятельности.

— в течение третьего года обучения участники осваивают технологию разработки социально — значимых проектов.

Методы и формы занятий рассчитаны на то, чтобы помочь старшеклассникам познать себя, открыть свои возможности, стать интересными, независимыми людьми. Они же помогут сформировать творческое отношение к окружающему миру, дадут возможность стать самостоятельнее, выйти на уровень партнерства с взрослыми в условиях сотрудничества, умение преодолевать себя, быстро решать задачи и находить контакт с людьми; научат вести диалог.

Учебное содержание программы несет в себе как обучающую, так и воспитательную функцию, реализация которых призвана сформировать лидерскую позицию учащихся с помощью определенной системы знаний, умений, навыков, приобщить их к организационной и управленческой культуре, подготовить к самостоятельной общественно значимой деятельности.

По окончании обучения, обучающиеся овладевают:

— теорией и практикой процесса развития и становления группы: наблюдение стадий развития коллективного творческого процесса.

— умением руководить группой, принимать коллективные решения, достигать соглашения, уважать чужое мнение и чужие ценности, завоевывать авторитет через практику в роли ведущего группы.

— искусством публичного выступления.

— способностью идти на риск, высказывать свое собственное мнение, способность оценить себя и других, свои ценности, свою работу, ответственность за свою работу, за свои слова.

— умением быть приятным человеком, умеющим держаться в обществе, искусство быть обаятельным.

— способностью к поиску эффективных средств организации коллективной деятельности

— способностью организации дел на уровне группы единомышленников и незнакомых коллективов.

— способностью управлять собственным поведением с учетом норм коллектива, интересов и потребностей окружающих.

Формы и методы работы

Исключительное значение в программе отдается формам обучения, позволяющим старшеклассникам проявлять собственную активность, наиболее полно реализовывать свои умения и знания.

Формы проведения клубных встреч:

— совместный просмотр фильмов;

— совместная организация праздников;

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

— словесный (устное изложение, беседа, рассказ, дискуссия и т.д.);

— наглядный (показ мультимедийных материалов и т.д.)

— практический (выполнение самостоятельных работ по пройденному

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:

— объяснительный — обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию;

— репродуктивный — обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;

— исследовательский — самостоятельная творческая работа обучающихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях:

— фронтальный — одновременная работа со всеми обучающимися;

— индивидуально — фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;

— групповой — организация работы в группах.

Содержание программы

Модуль 1. Введение. Этика и начала самопознания и саморазвития личности.

— пробуждение интереса к себе, своему внутреннему миру,

— привлечение внимания обучающихся к основным нравственным категориям,

— формирование умений самооценки своих качеств, своих достижений и возможностей,

— знакомство с азбукой ученья, формами организации здорового режима, культурного поведения,

— знакомство с возможностями управления своим поведением,

— формирование положительной эмоциональной «Я-концепции».

- Общечеловеческие ценности: добро, совесть, любовь к близким и окружающему миру, дружба и товарищество, трудолюбие, нравственность.

- Воспитанность: культура общения, культура внешности, культура быта, культура учебного труда.

- Культура общения: человек среди людей, искусство беседы, вежливая речь, этикет разговора в социальных сетях и по телефону.

- Культура внешности: одежда, осанка и походка, прическа, обувь, внешний вид.

- Культура быта: режим дня, режим питания, уют в доме, мое место в доме.

- Культура учебного труда: домашние задания, внимательность, память, мышление, работоспособность.

- На сцене нашего «Я»: образ «Я», поведение.

Модуль 2. Самопознание личности.

— побуждение личности к самопознанию, формирование мотивов самопознания,

— выявление интересов склонностей, способностей и возможностей обучающихся,

— формирование позитивного отношения к себе, адекватной самооценки,

— подведение к осознанию необходимости постановки целей самосовершенствования,

— составление индивидуальной карты самодиагностики своего «Я».

- Личность: понятия индивид и личность, роль личности в саморазвитии.

- Качества личности: ощущения, восприятие, эмоции и чувства, темперамент, внимание, память, эрудиция (знания), способности, направленность, интересы, взгляды, убеждения, нравственность, характер.

- Самосознание: образ «Я», «Я-концепция», субличности.

- Организация (методика) самопознания.

Модуль 3. Самовоспитание личности.

— педагогические побуждение к самовоспитанию: воля, самоконтроль, самообладание,

— формирование мотивов самовоспитания,

— раскрытие возможностей личности в ее стремлении стать лучше,

— формирование первоначальных умений постановки целей и задач, организация режима и контроля над собой, волевого поведения,

— формирование умений становления индивидуальной программы самовоспитания.

- Процессы воспитания и самовоспитания: деятельность и воля.

- Нравственное самовоспитание: введение понятий нравственности.

- Самовоспитание: условия, средства и организация.

- Организация (методы) самовоспитания: самоконтроль, самоактивизация, самообладание.

Модуль 4. Самообучение личности.

— педагогическое побуждение к умственной деятельности,

— формирование мотивов самообразования,

— осмысление обучающимися эффективности своего учебного труда,

— формирование сознательного отношения к учению,

— ознакомление обучающихся с методами и приемами самообразования,

— ознакомление с творческими и исследовательскими методами работы,

— составление индивидуальной программы самообразования.

- Понятие о процессах обучения и учения: умение учится, их составляющие.

- Умение планирования.

- Умение самоорганизации.

- Умения учебно-познавательной деятельности: работа на уроке, паять и ее развитие, общелогические интеллектуальные умения, творческие умения.

- Умение самоконтроля: рефлексия, самооценка усвоения знаний, умений и навыков.

- Программа самообразования: организация чтения, виды литературы и источников получения информации, усвоение новых знаний, совершенствование своих психических функций.

Модуль 5. Самоутверждение личности.

— формирование положительной «Я-концепции»: Я нравлюсь, способен, значу,

— составление индивидуальной программы коррекции своих качеств в различных сферах самоутверждения,

— формирование способностей активного самопроявления и самовыражения сообразно своим личностным особенностям,

- Потребности личности.

- Социальное самоутверждение личности: авторитет, потребность в общении, законы и правила общения.

- Самоутверждение и творчество: способности, правила творческой жизни, честолюбие.

- Самоутверждение в нравственной сфере: гуманность, честность, ответственность, самостоятельность и независимость.

Модуль 6. Самоопределение личности.

— формирование мотивации и умений самоопределения,

— формирование понятий о жизненном самоопределении, его связи с судьбой человека, определение сил, способностей и своих возможностей,

— составление индивидуальной программы оптимального самоопределения личности в различных сферах жизнедеятельности.

- Самоопределение: желания, мечты, выбор, борьба, труд.

- Профессиональное самоопределение (профильное): мир профессий, основания для их выбора.

- Личностное самоопределение: ценности.

- Жизненная позиция: духовность, культура, толерантность.

Модуль 7. Самоуправление личности.

— самоопределение личности на формирование устойчивой доминанты самоуправления личности,

— развитие умений управления своим поведением, физиологическим состоянием.

- Внешняя саморегуляция: создание и управление своим поведением, знание этикета, искусство общения и эмоциональная саморегуляция.

- Внутренняя саморегуляция: профилактика здоровья, физиологическая саморегуляция, развитие памяти, воображения, логических и творческих способностей, релаксация.

Модуль 8. Самореализация личности.

— формирование психологической установки на самореализацию,

— формирование положительных ценностных ориентаций и установок в отношении жизненных обстоятельств,

— формирование конкурентоспособности и ассертивности и ориентация их на дальнейшее самосовершенствование,

— формирование понятия смысла жизни и счастья на различных уровнях (философском, социальном, семейном).

- Жизненные пути: основные сферы самореализации.

- Путь к счастью: ценности личности и принятие себя, своей семьи и социального окружения.

- Подготовка к трудовой (деловой) карьере: образование и специальность, карьера, свобода, закон и ответственность.

- Проблемы безопасности человека: психологическая самозащита, безопасность жизнедеятельности, экологическая безопасность.

Модуль 9. Проектная деятельность. Подведение итогов.

— ориентация в современном мире,

— создание проектов как результат работы.

- «Мои жизненные планы».

- «Я и другие. Наблюдение за собой и взрослыми».

- «Здоровое общество».

- «Что такое счастье?».

- «Мое будущее через 10 лет и будущее окружающих».

- «Как улучшить жизнь социума».

- «Если бы я родился в другое время. Сравнительный анализ».

Источник