Классификация витаминов

В зависимости от растворимости в воде и жире витамины классифицируют следующим образом (табл.7):

По своей функциональной роли и механизму действия витамины условно разделяются на 3 группы (Спиричев В.Б., 2000):

Первая группа самая многочисленная, в нее входят витамины, функционирующие в качестве коферментов или простетических групп ферментов (энзимовитамины). К таким витаминам относятся тиамин (коферментная форма тиаминдифосфат), рибофлавин (входит в состав ФМН и ФАД), пиридоксин (пиридоксальфосфат), кобаламин (коферментные формы метилкобаламин, дезоксиаденозилкобаламин), фолиевая кислота (тетрагидрофолат), пантотеновая кислота (коэнзим А), ниацин (НАД, НАДФ), биотин и витамин К.

Вторую группу образуют витамины-прогормоны, активные формы которых обладают гормональной активностью. К ним относятся витамины А, гормональной формой которого является ретиноевая кислота и D, функционирующий как гормон в форме 1,25-диоксихолекальциферол.

Третью группу образуют витамины-антиоксиданты – витамин С, витамин Е, каротиноиды (в частности β-каротин). Они входят в систему антиоксидантной защиты организма от повреждающего действия активных, свободнорадикальных форм кислорода.

Классификация витаминов и витаминоподобных веществ

Аскорбиновая кислота (витамин С)

Рибофлавин (витамин В6)

Пиридоксин (витамин В6)

Ниацин (витамин РР, никотиновая кислота)

Витамин В12 (кобаламин)

Фоолацин (фолиевая кислота, витамин Вс)

Пантотеновая кислота (витамин В3)

Биотин (витамин Н)

Витамин А (ретинол и др.)

Витамин Д (кальциферолы)

Витамин Е (токоферолы)

Витамин К (филлохинон и др.)

Биофлавоноиды («витамин» Р)

Оротовая кислота (витамин В13)

Некоторая условность этой классификации связана с полифункциональным характером ряда витаминов.

Витаминная недостаточность

Дефицит витаминов в организме вызывает витаминную недостаточность. Различают следующие формы витаминной недостаточности:

авитаминоз – состояние глубокого дефицита витамина с развернутой клинической картиной его недостаточности, формирующее конкретное заболевание (цинга, рахит, бери-бери, пеллагра, куринная слепота и др.);

гиповитаминоз – состояние умеренного дефицита со стертыми, неспецифическими проявлениями (потеря аппетита, быстрая утомляемость, раздражительность и т.д.) и отдельными микросимптомами (кровоточивость десен, гнойничковые заболевания кожи и т.д.), это состояние выявляют биохимические тесты определения концентраций витаминов в организме;

Ряд авторов выделяют пограничные (маргинальные) состояния, при которых поступление витаминов в организм находится на нижней границе нормы физиологической потребности и любое увеличение потребности (при болезни, стрессе, физической нагрузке и др.) приводит к быстрому развитию дефицита.

Наряду с дефицитом одного витамина (моноавитаминоз, моногиповитаминоз) встречаются полиавитаминозы и полигиповитаминозы (дефицит нескольких витаминов). Однако в этих условиях одна из витаминных недостаточностей является ведущей, а остальные сопутствующими.

Причины витаминной недостаточности организма разнообразны, но можно выделить две главные группы факторов: алиментарные (ведущие к возникновению первичных – а — и гиповитаминозов) и заболевания, вызывающие вторичные а — и гиповитаминозы.

Причины алиментарной витаминной недостаточности:

снижение общего количества потребляемой пищи в связи с низкими энергозатратами;

дефицит содержание витаминов в рационе;

преимущественное употребление рафинированных продуктов;

длительное питание только растительной пищей;

сезонные колебания содержания витаминов в пищевых продуктах;

неправильное хранение, промышленная и кулинарная обработка продуктов;

повышенная потребность организма в витаминах, вызванная особенностями труда, климата, физиологическим состоянием, неблагоприятной экологической обстановкой, действием вредных производственных факторов, интенсивной нервно-психической нагрузкой, заболеваниями и т.д.

Причинами вторичной витаминной недостаточности являются различные заболевания, в результате которых нарушается усвоение витаминов (заболевания желудочно-кишечного тракта, глистные инвазии и др.), прием лекарственных препаратов-антивитаминов и т.д.

К дефициту витаминов могут привести врожденные, генетически обусловленные нарушения обмена витаминов в организме.

Устранить дефицит витаминов в организме помогает включение в питание богатых и обогащенных витаминами пищевых продуктов, а также прием витаминных препаратов. Многие препараты содержат не только витамины, но и минеральные вещества.

На международной конференции «Безопасность пищевых продуктов: применение оценки риска» (2001) большое внимание обращалось на узкие пределы безопасности для ряда витаминов и микроэлементов. Предложено понятие о верхнем уровне физиологически переносимой дозы – максимальном уровне суммарного суточного поступления микронутриентов из всех источников, что не создает угрозы здоровью человека. Верхний уровень доз витаминов не является рекомендуемым для регулярного потребления витаминов и других микронутриентов.

Применительно к витаминам следует учитывать прием не только их препаратов (в т.ч. БАД), но и витаминизированных продуктов массового потребления: муки, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий, молочных продуктов, пищевых жиров, плодоовощных консервов и пищевых концентратов, безалкогольных напитков и сухих смесей для них и др.

Использование витаминов в количестве 30-50% от физиологической потребности вполне приемлемо для восполнения недостатка витаминов в обычных пищевых рационах в течение длительного времени.

Потребность в витаминах зависит от возраста, пола, характера труда, бытовых условий, степени физической нагрузки, пищевой плотности рациона питания и др. Увеличивается потребность в витаминах в холодном климате, при переохлаждении, при тяжелой физической и умственной работе, стрессовых ситуациях, при недостатке ультрафиолетовых лучей, при действии на организм вредных факторов производственной среды, при беременности и т.д.

Источник

Пищевая химия: учебник для студентов вузов

Глава 2.3. Витаминоподобные вещества

Витаминоподобные вещества – это группа органических соединений, которые обладают высокой биологической активностью и подобны витаминам, но в отличие от истинных витаминов, большинство из них может синтезироваться в необходимых количествах в организме человека в процессе нормального метаболизма. Хотя многие из них получили название витамины, их отнесение к витаминам оспаривается. К этой группе относят: рутин (витамин Р), инозитол (витамин В 8 ), карнитин (витамин В m , В 11 ), ксантоптерин (витамин В 14 ), липоевая кислота (витамин N ), оротовая кислота (витамин В 13 ), пангамовая кислота (витамин Q ), метионинметилсульфоний хлорид (витамин U ), холин (В 4 или В р ).

§ 2.3.1 ФЛАВОНОИДЫ (ВИТАМИН Р)

Витамин Р (от permeability – «проницаемость») – это большая группа соединений полифенольной природы, объединенных общим названием «биофлавоноиды» и обладающих сосудоукрепляющим действием, сходным с действием витамина С. Из-за тесной связи с витамином С биофлавоноиды иногда называют витамином С 2 . Другие названия витамина Р: рутин, тиоктовая кислота.

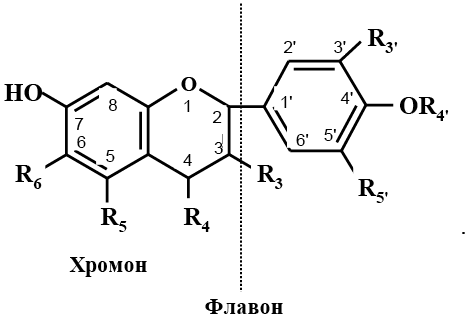

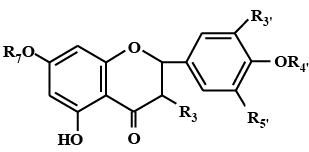

По химической природе биофлавоноиды являются производными хромона или флавона, содержат дифенилпропановый скелет (С 6 –С 3 –С 6 ), состоящий из двух ароматических колец, соединенных трехуглеродным фрагментом, который формирует пирановый или пироновый циклы (при наличии кратной связи), и имеют общую формулу

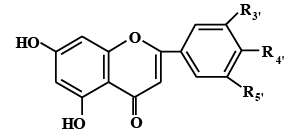

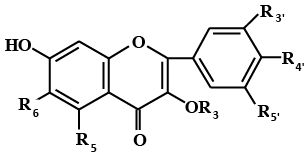

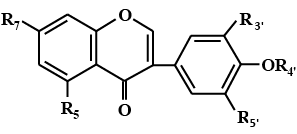

Отличаются они друг от друга по степени окисленности пиранового цикла, а также по числу и положению гидроксильных групп в ароматических кольцах. Наиболее часто в природе встречаются флавоноиды с четырьмя (положения – С 5 , С 7 , С 3’ , С 4’ ) или пятью (положения – С 5 , С 7 , С 3’ , С 4’ , С 5’ ) гидроксильными группами в молекуле, максимально количество гидроксилов – семь. По строению флавоноиды напоминают токоферолы, у которых изопреноидная цепь заменена на фенольный радикал, содержащий гидроксильные группы. Антиоксидантные свойства флавоноидов связывают с наличием гидроксильных групп в положениях С 3’ –С 5’ , а кислотные свойства – у С 7 . В зависимости от природы заместителей в цикле различают семь основных групп флавоноидов (табл. 2.3.1).

Таблица 2.3.1. Основные группы флавоноидов, обладающих Р-витаминной активностью, и их агликоны

Структурная формула флавоноидов

Наименование группы флавоноидов

и соответствующих агликонов

Флавоны : апигенин

(R 3’ =R 5’ =H, R 4’ = = ОН ),

лютеолин (R 3’ =H, R 4’ =R 5 = ОН ),

диосметин (R 3’ =H, R 4’ =O С H 3 , R 5 = ОН ),

трицин (R 3’ =R 5’ =O С H 3 , R 4’ =O Н )

Флавонолы :

кверцетин ( R 6 = R 3 = H , R 5 = OH , R 3’ = R 4’ = OH , R 5’ = H ),

кемпферол ( R 6 = R 3 = H , R 5 = OH , R 4’ =ОН, R 3’ = R 5’ = H ),

мирицетин ( R 6 = R 3 = H , R 5 = OH , R 3’ = R 4’ = = R 5’ =О H ,),

изорамнетин ( R 6 = R 3 =Н, R 5 =О H , R 3’ =ОС H 3 , R 4’ =О H , R 5’ = H )

Изофлавоны :

дайдзеин ( R 7 = OH , R 5 = R 3’ = = R 4’ = R 5’ = H ),

прунетин ( R 7 = OCH 3 , R 5 = = OH , R 3’ = R 4’ = R 5’ = H ),

генистеин ( R 7 = R 5 == OH , R 3’ = R 4’ = R 5’ = H ).

Выделены из сои, обладают гормоноподобным действием.

Флаваноны :

гесперитин ( R 3 = R 5’ = H , R 3’ = OH , R 4’ = CH 3 ),

эриодиктиол ( R 7 = R 3 = = H , R 3’ = OH , R 5’ = R 4’ = H ),

нарингенин ( R 7 = R 3 = H , R 3’ = R 4’ = R 5’ = H ),

Флаванонолы :

дигидрокверцетин ( R 7 = H , R 3 = R 3’ = OH , R 4’ = R 5’ = H ,),

дигидрокемпферол ( R 7 = H , R 3 = OH , R 3’ = R 4’ = R 5’ = H )

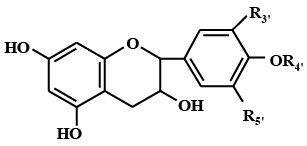

Флаванолы (катехины):

катехин ((2R, 3S) R 3’ = OH , R 4’ = H ),

эпикатехин ((2 R ,3 R ) R 3’ = OH , R 4’ = H ),

эпигаллокатехин ((2 R ,3 R ) R 3’ = R 5’ = OH , R 4’ = H ) и их производные

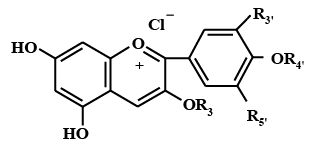

Антоцианидины :

цианидин ( R 3’ =ОН, R 5’ = R 4’ = H ),

дельфинидин ( R 3’ = R 5’ = OH , R 4’ = H ),

пеларгонидин ( R 3’ = R 4’ = R 5’ = H ),

мальвидин ( R 3’ = R 4’ = H R 5’ =ОСН 3 ),

пеонидин ( R 3’ = ОСН 3 , R 4’, R 5’ = H ),

петунидин ( R 3’ =ОСН 3 , R 4’, R 5’ = H ),).

Разрешены в качестве пищевой добавки (Е-163)

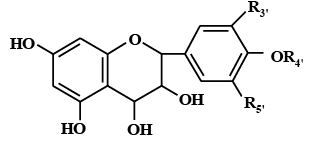

Лейкоантоцианидины :

лейкоцианидин ( R 3’ = OH R 4’ , R 5’ = H ,),

лейкодельфинидин ( R 3’ = R 5’ = OH , R 4’ = H ).

Лейкоантоцианидины дают при нагревании с кислотами антоцианидины

Распространенность различных групп флавоноидов в природе не одинакова, приблизительно 40% из них приходится на флавонолы, менее распространены флавоны, еще реже встречаются флаваноны. В природе эти группы флавоноидов взаимопревращаемы, поэтому в растительном мире они сопутствуют друг другу (табл. 2.3.2). Многие из этих соединений, имеющих широкий спектр действия (антисептические и антиоксидантные свойства), обладают Р-витаминной активностью в различной степени.

Таблица 2.3.2. Содержание соединений, обладающих Р-витаминной активностью в плодах и овощах

Содержание витамина Р

Сырой вес ткани,мг %

Сухой вес ткани, %

Апельсины

(целый плод)

Флавоноиды – растительные пигменты, которые определяют цвет различных органов растений, в частности цветов и фруктов. Значительно реже они встречаются в низших растениях, насекомых и микроорганизмах. Наиболее богаты флавоноидами молодые цветки и незрелые плоды, локализуются они в клеточном соке растений в растворенном виде. Распределение флавоноидов в мякоти и кожице фруктов и ягод разное, в одних имеет место относительно равномерное распределение, другие содержат их только в кожице, например, яблоки.

Большинство биофлавоноидов находятся в растениях в связанном состоянии с сахарами (флавоноиды гликозиды) и органическими кислотами, реже в свободном (флавоноиды агликоны). Так, например, флавоноиды гликозиды гисперидин и нарингин в качестве агликона содержат соответственно гисперитин и нарингенин, агликон рутина – кверцетин, а антоцианидины являются агликонами антоцианов. Флавоноиды агликоны в виду низкой растворимости расположены в липидных частях растений – жировые капли, восковые слои.

Основными пищевыми источниками флавоноидов являются фрукты, овощи и напитки (чай, соки, вино). Например, содержание флавоноидов в красном вине выше, чем виноградном соке, причиной тому являются микроорганизмы, участвующие в производстве вина. В продуктах питания флавоноиды могут присутствовать в мономерной, димерной и полимерной формах, последние называются танинами.

Биологическая роль флавоноидов заключается в стабилизации межклеточного матрикса соединительной ткани и уменьшении проницаемости капилляров. Непосредственно прочность стенок кровеносных капилляров контролируют гормоны коры надпочечников, роль Р-витаминных веществ заключается в том, что они предохраняют гормон мозгового слоя надпочечников адреналин от окисления, продлевая его действие.

Р-витаминная активность проявляется путем воздействия на некоторые ферментные системы организма, регулирующие сосудистую проницаемость. Например, биофлавоноиды наряду с витамином С инактивируют действие фермента гиалуронидазы, катализирующего распад гетерополисахарида – гиалуроновой кислоты – основного вещества соединительной ткани. Показано ингибирующее действие витамина Р и на аскорбиноксидазу. Витамин предохраняет аскорбиновую кислоту от окисления, способствует восстановлению дегидроаскорбиновой кислоты при участии глутатиона и усвоению витамина С в организме человека.

Антиокислительное действие флавоноидов связывают со способностью блокировать ими каталитическое действие тяжелых металлов, путем связывания их в стабильные комплексы. Считается, что флавоноиды действуют подобно другим липофильным антиоксидантам, имитируя в некоторой степени их действие.

Биофлавоноиды не синтезируются в организме человека и должны поступать с пищей. Дефицит витамина Р может привести к кровоизлияниям на слизистых оболочках, коже, кровоточивости десен из-за ломкости и повышенной проницаемости кровеносных сосудов. Недостаток витамина Р приводит к быстрой утомляемости. Точное значение суточной потребности в витамине Р человека неизвестно, за физиологическую норму принимают 25–50 мг/сут. До настоящего времени не известны случаи гипервитаминоза Р, флавоноиды нетоксичны их избыток легко выводится из организма.

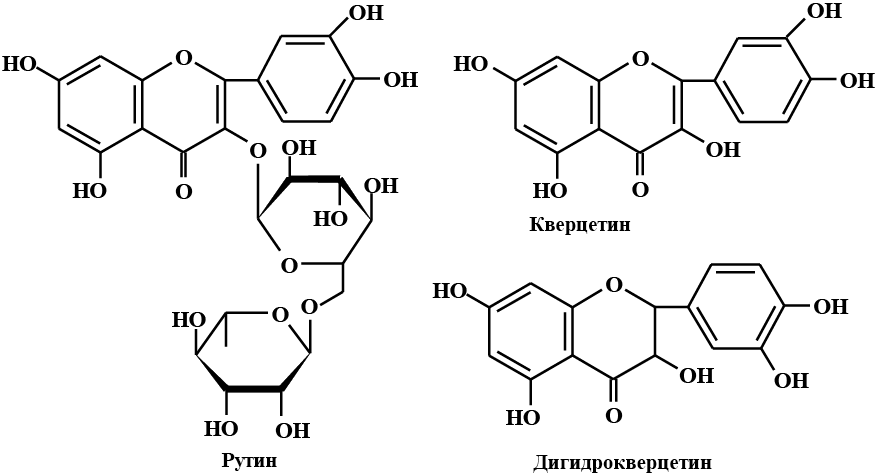

Примером наиболее изученных и значимых для человека биофлавоноидов являются чайные катехины, рутин, квертецин и дигидрокверцетин, которые производят в промышленных масштабах, кроме того выпускают гесперидин и нарингин. Осуществлен химический синтез некоторых биофлавоноидов и их аналогов (рутин, эскулетин).

Рутин или 3-рутинозид кверцетина (3-рамногликозил-3, 5, 7, 3’, 4’-пентаоксифлавон) является флавиновым производным (флавонол). При гидролизе молекулы рутина и отщеплении сахарного остатка образуется агликон – кверцетин, обладающий Р-витаминной активностью.

Вместе с витамином С рутин участвует в окислительно-восста-новительных реакциях, стимулирует тканевое дыхание, регулирует проницаемость капиллярных сосудов, повышая их прочность и предупреждая склеротическое повреждение, предохраняет аскорбиновую кислоту от окисления. Рутин и кверцетин являются мощными антиоксидантами, они способны, не только связывать свободные кислородсодержащие радикалы, но и ингибировать процесс их образования за счет связывания металлов переменной валентности. Например, комплекс рутина с ионами железа (II) почти в пять раз активнее самого рутина и выступает в качестве эффективной ловушки супероксидного радикала, с образования которого начинается процесс перекисного окисления липидов биомембран.

Обычно рутин содержится в тех же растительных продуктах, в которых встречается и витамин С. Более всего рутина содержится в, черной смородине, плодах шиповника, цитрусовых, зеленом чае, салате, цветах и листьях гречихи, винограде, капусте, яблоках, сливах. Получают рутин из зеленой массы гречихи и бутонов софоры японской.

Дигидрокверцетин. Другим перспективным природным антиоксидантом является дигидрокверцетин (ДКВ, таксифолина, 3, 3’, 4’, 5, 7–пентагидроксифлаванона), относящийся к группе биофлавоноидов, выделяемый в промышленном масштабе из древесины лиственницы. ДКВ по антиокислительному действию сравним с a -токоферолом, но превосходит его по стабильности. Спектр применения ДКВ достаточно широк, его используют в пищевой, косметической, фармакологической промышленностях. В пищевой промышленности ДКВ и кверцетин применяются в качестве безвредных антиоксидантных добавок для продления сроков хранения (в 2–2,5 раза) липидсодержащих пищевых продуктов (растительные масла, свиной и молочный жир, сухое молоко, пальмовое масло).

Источник