«Психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни», — Карл Густав Юнг.

Еще в 1930 году Карл Густав Юнг говорил: «Психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни. Они постоянно ищут правильную пищу и напитки, не курят и не пьют вина, они нуждаются во множестве солей и одержимы аптеками. Вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца.

Действительно, грешник обычно чувствует себя лучше праведного, ведь сорняки всегда распускаются гуще пшеницы. Все добродетельные люди на это жалуются. Те, кто так заботятся о себе, всегда болезненны. Эта поразительная страсть, например, к питью определенной воды, происходит из постоянного страха в них, то есть страха смерти. Потому что нечто внутри говорит: «Господи, не дай мне умереть, ведь я еще не жил».

Что интересно, эти слова сейчас становятся крайне актуальными. Здоровый образ жизни набирает всё большей популярности, что нельзя назвать плохой тенденцией. Вот только иногда он перерастает в манию, а это уже далеко от здоровья. Наша редакция считает, что всё должно быть в меру, поэтому мы расскажем тебе, как не перейти эту тонкую грань между здоровым образом жизни и фанатизмом.

Как вести здоровый образ жизни

Все мы прекрасно знаем, что здоровый образ жизни — это очень хорошо, полезно и важно. Соблюдение его принципов помогает держать тело в хорошей форме и сохранять здоровье на долгие годы. Нужно правильно питаться, заниматься спортом и закаляться, однако, всё хорошо в меру.

Случается, что стремление к здоровому образу жизни перерастает в одержимость им, а это уже психическое расстройство — орторексия. Человек больной орторексией очень строго относится к качеству пищи, старается питаться исключительно здоровой пищей. Поначалу это не предвещает ничего плохого и ужасного, но со временем человек начинает отказываться от продуктов, которые вовсе и не вредны.

Такие люди обычно уверены в правильности своих действий. Коварство в том, что последствия этого незаметны еще довольно долго. Человек выглядит здоровым, подтянутым, но со временем в организме возникает нехватка важных для организма элементов, в частности калия. В первую очередь страдают сердце и суставы. Тело истощается, и это может перерасти в серьезные проблемы со здоровьем.

Орторексия не считается клиническим заболеванием, ведь количество случаев довольно маленькое. Вот только оно не менее опасно, чем анорексия или булимия. Причем, если от них страдают в основном женщины, то орторексия частенько встречается и у мужчин.

Важно понимать, что кратковременные диеты или отказ от некоторых продуктов — это не страшно, это правильно и полезно для здоровья. Страшно, когда человек сознательно ограничивает себя в продуктах питания, без которых не может нормально функционировать и не получает необходимых витаминов.

Такие люди часто страдают недоеданием, и это вполне можно отнести к нарушению питания. Знаешь, если человек думает о правильном питании, калориях и похудении больше трех часов в сутки — это серьезный повод задуматься.

«Вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца», — эта цитата Юнга уместна здесь, как не что иное. Потому что человек, одержимый здоровым образом жизни (хотя это уже не совсем то), вечно придумывает себе новые запреты, выдумывает что-то новое, ищет, что бы такого себе запретить. А ведь на самом деле не нужно придумывать велосипед. Ведь основы здорового образа жизни до банальности просты.

- Сбалансированное питание

Вот только действительно сбалансированное, правильное, полноценное. Необходимо хорошо продумать свой рацион, чтобы в нём были все необходимые элементы. Больше овощей и фруктов, меньше тортиков и булочек (лучше, конечно же, вообще без них). Если ты не можешь сам составить свой рацион, обратись к диетологу.

Физические нагрузки

Спорт и здоровый образ жизни — неразрывные понятия. Вот только и тут не стоит усердствовать. Бывает, что в погоне за идеальным телом люди изнуряют себя тренировками. Важно найти золотую середину и заниматься спортом так, чтобы это приносило лишь пользу.

Витамины

Часто люди грешат бездумным приемом витаминов, считая, что это полезно для здоровья. Вот только важно помнить — большинство витаминов мы получаем из пищи. Исследования доказывают, что люди, регулярно принимающие витамины, живут меньше. Так что не стоит этим увлекаться.

Свежий воздух

Больше прогулок, больше свежего воздуха — это очень важно для здоровья. Есть научные исследования, доказывающие, что необходимо ходить хотя бы 15 минут в день.

В принципе, это основные пункты, которые нужно соблюдать. Важно во всём сохранять баланс, не усердствовать, но и не филонить — тогда всё будет хорошо. А еще можно время от времени почитывать Юнга, очень познавательно. Береги себя и свое здоровья!

Источник

«Психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни», — Карл Густав Юнг.

Еще в 1930 году Карл Густав Юнг говорил: «Психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни. Они постоянно ищут правильную пищу и напитки, не курят и не пьют вина, они нуждаются во множестве солей и одержимы аптеками. Вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца.

Действительно, грешник обычно чувствует себя лучше праведного, ведь сорняки всегда распускаются гуще пшеницы. Все добродетельные люди на это жалуются. Те, кто так заботятся о себе, всегда болезненны. Эта поразительная страсть, например, к питью определенной воды, происходит из постоянного страха в них, то есть страха смерти. Потому что нечто внутри говорит: «Господи, не дай мне умереть, ведь я еще не жил».

Что интересно, эти слова сейчас становятся крайне актуальными. Здоровый образ жизни набирает всё большей популярности, что нельзя назвать плохой тенденцией. Вот только иногда он перерастает в манию, а это уже далеко от здоровья. Редакция Мир Путешествий считает, что всё должно быть в меру, поэтому мы расскажем тебе, как не перейти эту тонкую грань между здоровым образом жизни и фанатизмом.

Как вести здоровый образ жизни

Все мы прекрасно знаем, что здоровый образ жизни — это очень хорошо, полезно и важно. Соблюдение его принципов помогает держать тело в хорошей форме и сохранять здоровье на долгие годы. Нужно правильно питаться, заниматься спортом и закаляться, однако, всё хорошо в меру.

Случается, что стремление к здоровому образу жизни перерастает в одержимость им, а это уже психическое расстройство — орторексия. Человек больной орторексией очень строго относится к качеству пищи, старается питаться исключительно здоровой пищей. Поначалу это не предвещает ничего плохого и ужасного, но со временем человек начинает отказываться от продуктов, которые вовсе и не вредны.

Такие люди обычно уверены в правильности своих действий. Коварство в том, что последствия этого незаметны еще довольно долго. Человек выглядит здоровым, подтянутым, но со временем в организме возникает нехватка важных для организма элементов, в частности калия. В первую очередь страдают сердце и суставы. Тело истощается, и это может перерасти в серьезные проблемы со здоровьем.

Орторексия не считается клиническим заболеванием, ведь количество случаев довольно маленькое. Вот только оно не менее опасно, чем анорексия или булимия. Причем, если от них страдают в основном женщины, то орторексия частенько встречается и у мужчин.

Важно понимать, что кратковременные диеты или отказ от некоторых продуктов — это не страшно, это правильно и полезно для здоровья. Страшно, когда человек сознательно ограничивает себя в продуктах питания, без которых не может нормально функционировать и не получает необходимых витаминов.

Такие люди часто страдают недоеданием, и это вполне можно отнести к нарушению питания. Знаешь, если человек думает о правильном питании, калориях и похудении больше трех часов в сутки — это серьезный повод задуматься.

«Вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца», — эта цитата Юнга уместна здесь, как не что иное. Потому что человек, одержимый здоровым образом жизни (хотя это уже не совсем то), вечно придумывает себе новые запреты, выдумывает что-то новое, ищет, что бы такого себе запретить. А ведь на самом деле не нужно придумывать велосипед. Ведь основы здорового образа жизни до банальности просты.

Сбалансированное питание

Вот только действительно сбалансированное, правильное, полноценное. Необходимо хорошо продумать свой рацион, чтобы в нём были все необходимые элементы. Больше овощей и фруктов, меньше тортиков и булочек (лучше, конечно же, вообще без них). Если ты не можешь сам составить свой рацион, обратись к диетологу.

© DepositPhotos

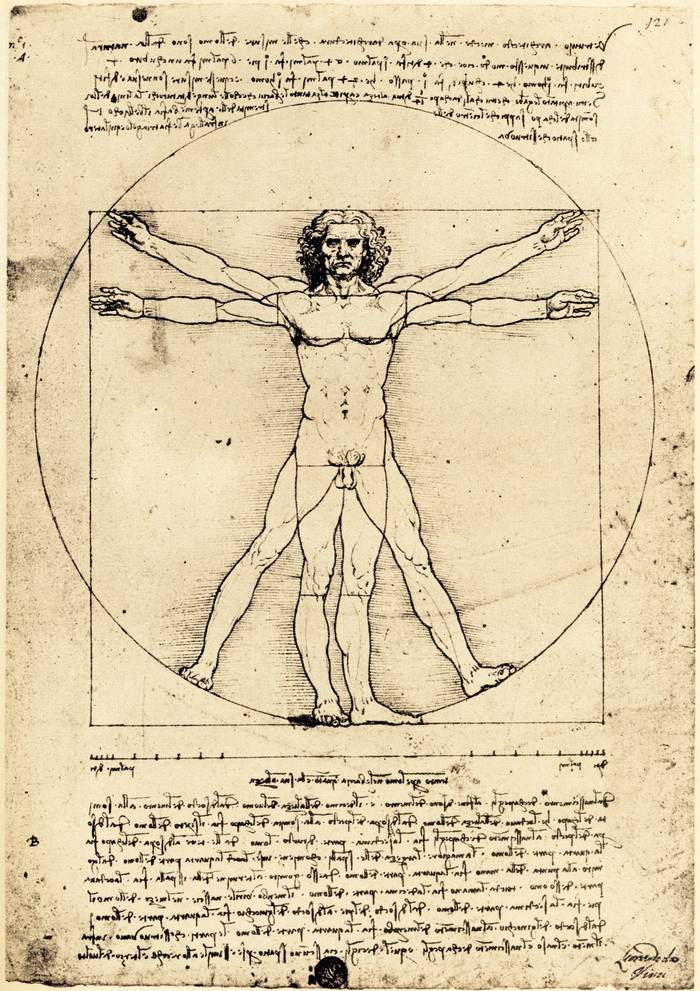

Физические нагрузки

Спорт и здоровый образ жизни — неразрывные понятия. Вот только и тут не стоит усердствовать. Бывает, что в погоне за идеальным телом люди изнуряют себя тренировками. Важно найти золотую середину и заниматься спортом так, чтобы это приносило лишь пользу.

© DepositPhotos

Витамины

Часто люди грешат бездумным приемом витаминов, считая, что это полезно для здоровья. Вот только важно помнить — большинство витаминов мы получаем из пищи. Исследования доказывают, что люди, регулярно принимающие витамины, живут меньше. Так что не стоит этим увлекаться.

© DepositPhotos

Свежий воздух

Больше прогулок, больше свежего воздуха — это очень важно для здоровья. Есть научные исследования, доказывающие, что необходимо ходить хотя бы 15 минут в день.

В принципе, это основные пункты, которые нужно соблюдать. Важно во всём сохранять баланс, не усердствовать, но и не филонить — тогда всё будет хорошо. А еще можно время от времени почитывать Юнга, очень познавательно. Береги себя и свое здоровья!

Источник

Карл Юнг, Андре Моруа и Бертран Рассел о здоровом образе жизни

Как великие умы XX века видели и понимали главные вопросы, которыми человек задается и сегодня?

Карл Густав Юнг, «Анализ сновидений», зимний семестр. Лекция III от 5 февраля 1930 год:

«Психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни. Они постоянно ищут правильную пищу и напитки, не курят и не пьют вина, они нуждаются во множестве солей и одержимы аптеками. Вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца. Действительно, грешник обычно чувствует себя лучше праведного, ведь сорняки всегда распускаются гуще пшеницы. Все добродетельные люди на это жалуются. Те, кто так заботятся о себе, всегда болезненны. Эта поразительная страсть, например, к питью определенной воды, происходит из постоянного страха в них, то есть страха смерти. Потому что нечто внутри говорит: «Господи, не дай мне умереть, ведь я еще не жил».

Андре Моруа, из книги «Искусство жить»:

«Переход от молодости к старости происходит так медленно, что тот, с кем это происходит, едва ли его замечает. Когда осень сменяет лето, то эти превращения настолько постепенны, что их невозможно уловить. Однако в некоторых случаях осень «атакует» внезапно. До поры она скрывается за слегка «обесцвеченными» листьями деревьев, но однажды ноябрьским утром ветер вдруг срывает золотую маску, и за ней обнаруживается изможденный скелет зимы. Листья, которые мы считали живыми, были, оказывается, мертвы и еле держались за ветки. Сильный ветер только обнажил зло, а не вызвал его. Мужчина или женщина могут казаться молодыми, несмотря на свой возраст. «Она очаровательна», — говорим мы. Или: «Он в отличной форме». Мы восхищаемся их активностью, их проницательным умом и умением вести беседу. Но однажды мы замечаем, что, совершив неблагоразумный поступок, за который бы молодой человек заплатил бы не более чем головной болью или простудой, они платят сердечным приступом или пневмонией. Через несколько дней после такого «шторма» их лица бледнеют, спина сгибается, глаза утрачивают блеск. Так один момент превращает нас в стариков. Это означает, что мы начали стареть уже задолго до него»

Бертран Рассел, из интервью с Вудро Уайэтта, 1959 год:

«— Каковы, Вы думаете, составляющие счастья?

— Я думаю, самые важные — четыре. Возможно, первая из них — здоровье, вторая — достаточные средства, чтобы уберечь вас от нужды, третья — счастливые личные связи и четвертая — успешная работа.

— А почему здоровье? Почему Вы придаете ему такое важное значение?

— Если вы не очень здоровы, сложно действительно быть счастливым. Нездоровье влияет на сознание и заставляет вас чувствовать себя несчастным. Определенные болезни вы можете переносить стоически, но не все.

— Как Вы полагаете, то, что вы здоровы, делает вас счастливым или то, что вы счастливы, делает вас здоровым?

— Я думаю, прежде всего то, что вы здоровы, делает вас счастливым, но и другое помогает тоже. Я полагаю, что счастливый человек с меньшей вероятностью может заболеть, чем несчастливый»

Источник

О фанатиках ЗОЖ и страхе смерти

Психологически нездоровые люди обычно фанатики здорового образа жизни.

Они постоянно ищут правильную пищу и напитки, не курят и не пьют вина, они нуждаются во множестве солей и одержимы аптеками.

Вечно с новыми выдумками, но никогда не здоровы до конца. Действительно, грешник обычно чувствует себя лучше праведного, ведь сорняки всегда распускаются гуще пшеницы. Все добродетельные люди на это жалуются.

Те, кто так заботятся о себе, всегда болезненны. Эта поразительная страсть, например, к питью определенной воды, происходит из постоянного страха в них, то есть страха смерти. Потому что нечто внутри говорит: «Господи, не дай мне умереть, ведь я еще не жил».

Карл Юнг «Анализ Сновидений. Лекция III от 5 февраля 1930 г.»

Дубликаты не найдены

Психология | Psychology

7.1K постов 40.9K подписчиков

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

2) Не выкладывайте:

— непроверенную и/или антинаучную информацию;

— информацию без доказательств.

Автор, на больное людям надавил👏. Вообще не люблю, когда мне что то навязывают, здоровый образ жизни в том числе. Модно бегать по утрам? Пожалуйста, бегите, а я посплю подольше

А я думал нездоровые люди, это те кто не могут нормально существовать, без наркотических стимулов, начиная с табакокурения и употребления алкоголя, заканчивая инъекциями героина.

Но в тексте нет упоминания наркотических средств. Это больная тема для вас?

UPD Сорри, нашла. А вообще между ЗОЖниками и здоровым образом жизни огромная пропасть.

это другая крайность, вопрос в золотой середине

Не нужно делать что-то конкретное, это же не ритуал. Особенно, если от этого воротит. Но, возможно, не следует постоянно беспокоиться о собственном здоровье, в ущерб хорошему настроению. Для некоторых людей, даже небольшое отхождение от привычной диеты и программы физнагрузок — опасность. Страх немедленно «скатиться» заставляет их ещё строже придерживаться установленных правил. И эти строгие правила, так же, начинают возлагаться на окружающих, чему окружающие не всегда рады. Но небеса не разверзнутся от бокала вина, а от одной печеньки не наберётся 5 кило. Кому-то может казаться, что ТС критикует дисциплину. Но дисциплина — это не про то, чтобы никогда не есть печенье. Она про то, чтобы взять под контроль моменты поедания печенья, выделить под это специальное время, пусть и не часто. Не обделять себя, будучи подгоняемым страхом, а заботиться о себе, о всех своих частях. Даже о тех, которые хочется отвергнуть.

Вот да. Именно так я себя и веду.

«Эта поразительная страсть, например, к питью определенной воды, происходит из постоянного страха в них, то есть страха смерти. » — Я тебя наверно удивлю, но у любого здорового адекватного живого существа есть Инстинкт самосохранения, который заставляет жить дольше и избегать ситуаций приводящих к смерти.

тут главное, про то, что «ведь я еще не жил», понятно, что инстинкт самосохранения важная штука

А что значит «не жил» ? Не бухал до рыгачек? Не курил план до галлюцинаций? Не курил до того что начал кашлять кусками легкого?

«Не жил» — Это значит не сокращал активно свой срок жизни?

как-то вас в крайности бросает.

ну я не курю, совсем редко употребляю стакан пива, люблю вкусную еду, не употребляю наркотики, смотрю много порнухи

но все равно ебанутый наглухо

Ох*еть! Если я не пью из лужи, а набираю воду в роднике, то психически нездорова!)

Была продолжительно в КМВ по работе, вот как раз подобную из горной реки набирала по дороге из Домбая каждый раз в бутыли. Девственницы плакали).

Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.

Мастер и Маргарита.

я убью тебя быстрее АХАХАХ

я поймаю тебя и заставлю смотреть порно с птеродактелями

Нет, еще не пора. Вот когда ты и Пикабу начнешь игнорировать, тогда и подумаем, что с тобой делать.

Такие люди вообще походу чаще умирают , чем те которые курят, выпивают и ТД.

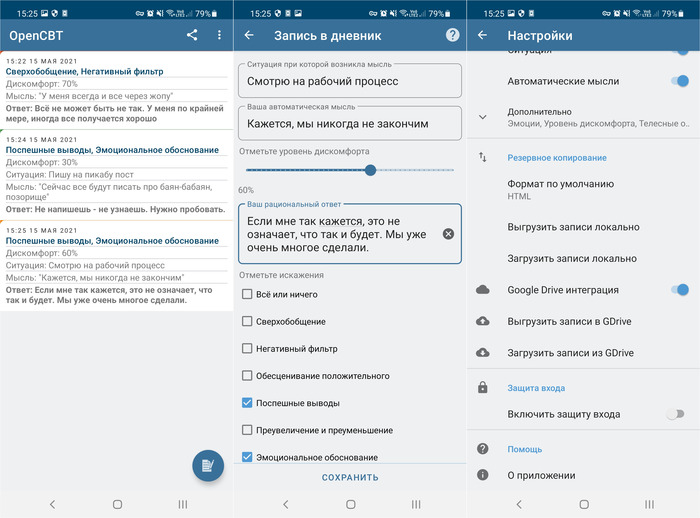

Приложение для ведения дневника автоматических мыслей. Улучшения в части приватности

Мои прошлые посты посвящены приложению, которое мы сделали с @DrunkenWeirdo. Мы сделали мобильный дневник автоматических мыслей для занятий когнитивно-поведенческой терапией для лечения или саморазвития.

Мы рады, что многие пикабушники из Лиги психотерапии хорошо оценили нашу разработку и стали активными пользователями OpenCBT. Также мы очень благодарны за обратную связь, идеи и отзывы.

Так как в подобный дневник обычно пишут достаточно интимные вещи, пользователи просили нас о защитных опциях. Мы сделали вход в приложение по пин-коду/отпечатку пальца.

Однако мы не учли одну вещь. После входа содержимое дневника все еще видно на экране с недавними приложениями. Теперь появилась опция, скрывающая содержимое дневника на этом экране.

Нам требуется помощь для того, чтобы найти и устранить проблемы, которые могут возникнуть при работе. Мы хотим создать лучшее приложение для психологической самопомощи и саморазвития.

Невротическое изменение информационного поведения

Всем привет! Сегодня поделюсь размышлениями на тему странностей с нашими поисковыми запросами в интернете. Помните, с чего начинаются наши путешествия по сети? Безусловно, вы угадали. С браузера и домашней страницы. Что довольно интересно, некоторые люди любят восстанавливать вкладки. И по большому счёту именно по ним можно без особых трудностей оценить наше информационное поведение. Причём каждодневное.

Нарисуем в нашем сознании самую простую карту наших информационных поисков. К примеру, первая вкладка — слушаем группу Агату Кристи на ютубе, вторая — смотрим, например, «Чип и Дэйл спешат на помощь» на сайте фильмов, третья — читаем статью на Пикабу о приземлении китайского марсохода. Внимание! Всё это лучше делать на листке бумаги, чтобы вы более наглядно поняли, что из себя представляет ваше личное информационное поведение.

Теперь я предложу вам интересную гипотезу, и уже ваше дело согласиться с этим или нет. В любом случае эта мысль будет для вас полезной. Итак. Во время сильных стрессов, неврозов, а также жизненных проблем наше информационное поведение начинает незаметно для нас меняться. Что это означает на практике. Например, вы себе спокойно на протяжении многих дней смотрели мультфильм «Охотники за привидениями», а тут вдруг вас потянуло на ужасы. Вы обычно слушаете попсу, но внезапно стали интересоваться похоронными маршами, вы не замечали криминальные хроники, репортажи о маньяках и преступном мире — но с какого-то перепуга эта тематика на несколько дней захватывает ваше сознание. Или вы обычно смотрите «Котомафию», но в определённый момент времени вас потянуло на «Жесть».

О чём это может говорить. Само наше информационное поведение может стать психологическим тестом для нашей же собственной психики. Отмечено, что во время действия различных стрессов поисковые запросы в интернете меняются (как правило в сторону более шокового контента). Есть и обратные связи. Что интересно, даже лёгкие успокоительные препараты могут повлиять на какое-то время, например, на ваши музыкальные предпочтения. Вот такие вот странности.

Резюмируем и пытаемся понять, в чём практическая ценность всего этого. Как вам скажет любой пианист, клавиши можно нажимать в разном порядке (и от этого мелодия станет или более мелодичной, или более фальшивой). В первую очередь мы можем сами переструктурировать наше информационное поведение — и посмотреть экспериментально, что из этого выйдет. Например, смотрим больше комедий, отказываемся на время от ужасов. Отмечаем результат. Или больше играем в стратегии, меньше в шутеры. Соответственно, оцениваем, как это сказалось на психике. Замечу, свобода творчества здесь огромна. То есть тут вас будет ограничивать только собственная фантазия. Можем даже сами себе построить экспериментальный алгоритм поискового поведения — и после нескольких дней наблюдений зафиксировать плюсы или минусы.

Также скажу ещё одну вещь. С помощью такого рода информационной терапии иногда удаётся вскрыть логику даже очень застарелых и упорных неврозов. Плюс это ваш шанс лучше понять себя.

Всем спасибо за внимание и берегите себя.

Приложение для ведения дневника автоматических мыслей. Тестирование нового функционала

В предыдущих постах я выкладывал мобильное приложение для ведения дневника автоматических мыслей из когнитивно-поведенческой терапии.

Приложение разработали мы с @DrunkenWeirdo, оно не показывает рекламу, не лезет в Интернет без разрешения, уважительно относится к Вашей приватности.

Сегодня мы представляем новую версию. Все новшества в ней — заслуга @DrunkenWeirdo.

Что у нас нового?

— резервное копирование и восстановление с помощью Google Диск (просил @Bravo77)

— экспорт в CSV (просил @s7ieben)

— множественные улучшения интерфейса, теперь приложение выглядит приятнее и уютнее.

Нам требуется Ваша помощь для того, чтобы найти и исправить ошибки, которые могут возникнуть при работе. Мы хотим создать лучшее приложение для психологической самопомощи.

Скачать приложение можно из Google Play

Заметки психотерапевта (ч.27) — НАДО ли любить родителей?

Все истории из психотерапевтической практики выкладываются ТОЛЬКО с разрешения клиента.

«Я не люблю своих родителей. Я нормальная?»

Этот проблему Марина (имя изменено) озвучила не сразу. Сначала была неуверенность в себе, потом — натянутые взаимоотношения с мужем. Когда Марина привыкла, и начала получать первые результаты от психотерапевтической работы, тогда и полезла мякотка.

Родители у Марины среднестатистические: папа всю жизнь проработал на рыбоперерабатывающем заводе, мама — бухгалтером на государственной службе. Вся воспитательная функция папы заключалась в оккупации дивана и невмешательства во внутренние дела других членов семьи. Мама же решила, что всё её нереализованные надежды и несбывшиеся мечты должны реализовывать её дочери. Старшая пыхтела над мечтой стать художницей, а младшая взяла на себя миссию по выходу замуж за иностранца. Детей, естественно, никто не спрашивал. Дочери сопротивлялись как могли, но на стороне мамы были источники питания, годы манипуляций и железобетонный аргумент: «Я родила, значит вы мне должны!».

Если бы мама была плохим человеком, сволочью в советских тапочках, то психотерапия пошла бы гораздо легче. Осмыслить родительскую манипуляцию «Ты виноват за то, что мне плохо!», вернуть себе чувство собственного достоинства, и снять с себя ответственность за родительскую нереализованность. Но мама-то — нормальный человек, состоящий из противоречий. С одной стороны — гиперконтроль, и навязывание своих не достигнутых целей. А с другой — никогда не била, на родительские собрания ходила, покупала всё что было необходимо и помогала в обучении. То есть, по-своему любила и заботилась.

Годы спустя, у Марины появилась своя семья и свои дети, но не любовь к маме. Не было желание проводить вместе время, не было приятных ощущений во время общения, не было желания помогать и заботится. Звонки маме неизбежно скатывались в обсуждение того, как Марина неправильно живет и воспитывает детей. Из-за этого звонить маме хотелось все меньше и меньше. Но вместе с тем появилось и чувство вины, которое заставляло нервничать и сомневаться в себе.

В основе любого чувства вины лежит невыполненное обязательство. В данном случае: «Я ОБЯЗАНА любить свою маму, даже если мне этого не хочется». Вряд ли Марина сама придумала это правило, она его получила откуда-то извне. В большинстве случаев — из ближайшего окружения. В процессе работы выясняем, что обязательство пришло от мамы, папы и бабушки. Ни одно обязательство не имеет, простите за тавтологию, обязательной силы, пока человек не согласится его выполнять. Значит, в какой-то период своей жизни, Марина согласилась, и взяла на себя обязательство любить свою маму. И в болезни и в здравии, и в дождь и в снег, пока смерть.

Чтобы избавится от чувства вины нужно переосмыслить обязательство. Делается это с помощью примерного (подбирается индивидуально) списка вопросов-ключей:

— Что такое любить? В чем заключается любовь? Чем отличается любовь от нелюбви?;

— Существуют ли условия, при которых данное обязательство не может быть исполненным, несмотря на все старания?;

— Какие есть доводы в пользу поддержания обязательства? Какие могут быть последствия, если я продолжу следовать этому обязательству?;

— Какие есть доводы в пользу снятия с себя обязательства? Какие могут быть последствия, если я сниму с себя это обязательство?;

— Должна ли я следовать этому обязательству все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, даже когда моюсь и хожу в туалет, или же могут быть какие-то послабления?;

— Возникает ли ответное обязательство у другой стороны? Если да — то какое, если нет — то что я тогда получаю, за исполнение этого обязательства?;

На этапе осмысления обязательства мы выяснили, что Марина считает любовь к маме справедливой платой за те ресурсы, которые были в Марину вложены. Кроме того, любовь к маме — это обязательный атрибут «Правильного человека».

На последнем, остановлюсь чуть подробнее. У каждого из нас есть своя совокупность представлений о том, что ДОЛЖЕН делать «правильный человек». Назовем это личным кодексом. Если мы этим представлениям следуем, то у нас к самим себе нет претензий, и нет поводов для самокритики. А вот если не следуем.

Однако этот кодекс, в большинстве случаев, не является нашим творчеством. Какие-то правила мы заимствуем у нашего окружения, какие-то — из культуры. Не всегда эти правила работают в наших интересах. Например, безусловная любовь к родителям (какими бы чудаками они не были), выгодна прежде всего родителям, но не детям. Если ребёнок свято верит, что любовь к родителям — это «правильно», то у родителей появляется дополнительный рычаг воздействия: «Ты же любишь нас, да? Тогда делай так, как мы хотим. И терпи наше поведение, потому что мы не хотим меняться, и переучиваться. Наш комфорт важнее твоего комфорта.»

На третьей консультации, нам с Мариной удалось снизить чувство вины с помощью техники «Зон ответственности». Однако на следующую консультацию, чувство вины вернулось вновь. Дальнейшие исследования показали, что осталось ощущение «Не выплаченного долга»:

«Ведь мама же не сволочь какая-нибудь! Она много в меня вложила, занималась со мной. И что получается, я ей за это не должна? Это не справедливо!».

Мы попробовали поискать контексты, в которых вложенные ресурсы можно не возвращать. Например — подарок на день рождения. Но тут Марина меня удивила! Оказывается, даже за подарки на день рождения нужно платить! Не деньгами, конечно, но помощью и хорошим отношением.

«Любое добро должно быть оплачено! А если я не могу отплатить добром — значит я плохой, «неправильный» человек. Да, мама причинила мне много страданий, но ведь и добро было! А значит я все равно маме должна!»

Здесь, психотерапия могла бы пойти по двум направлениям:

ПЕРВОЕ: Мы оставляем в покое убеждение «Любое добро ДОЛЖНО быть оплачено добром», и фокусируемся на условиях оплаты. Мы конкретизируем правила, по которым Марина согласна возвращать добро маме без чувства вины;

ВТОРОЕ: Мы идем дальше и подвергаем сомнению убеждение «Любое добро ДОЛЖНО быть оплачено добром», и ищем адекватную альтернативу. Например: «Я МОГУ платить добром на добро, и хотела бы этого, но не ОБЯЗАНА это делать. Если другой человек НЕ ТРЕБУЕТ от нас оплаты и делает нам добро в подарок, то я могу НЕ ПЛАТИТЬ ему в ответ. Это не делает меня плохим человеком». Там скорее всего всплывут еще боле глубокие убеждения, уже философского уровня. Например — о вещественной природе добра. Если я не плачу добром другому человеку, то Я ЕГО ОБКРАДЫВАЮ. Но это уже разговор под другой костёр.

Несмотря на то, что лично я бы предпочел второй вариант, Марина предпочла первый. А я обязан следовать за своими клиентами.

Мы определили, что любовь Марины будет определятся не в приятных ощущениях, и в желании общаться, но в действиях. Она может и не испытывать к маме тёплых чувств, но согласна помогать делом в том, что маме во всём, что потребуется.

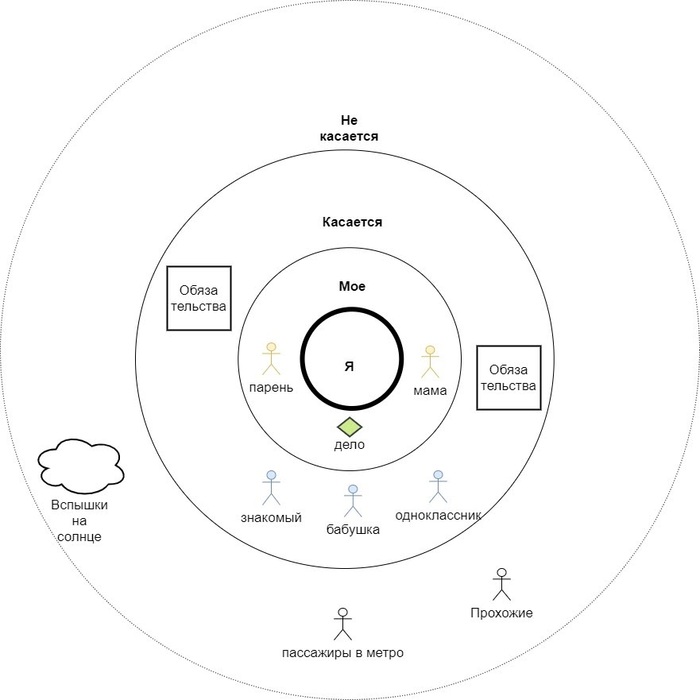

Фраза «Во всём» меня сразу же смутила. Мы сделали технику «Границы» (ссылка на предыдущий пост), и выяснилось, что мамина фигура оказалась в центре жизни Марины. А сама Марина была где-то сбоку, маленькая и невзрачная. Маму передвинули, «Эго» нарастили.

Да, уже не во всём. Нужно расставлять приоритеты. Мама перемещается с первого места на третье, как раз после детей и мужа. К сожалению, «Мои интересы» расположились на шестом, но это уже работа была проделана на следующих сеансах.

В итоге, чувство вины ушло, осталось чувство ответственности, как осмысленный выбор. Я знаю зачем, я знаю как, я знаю за что и готова этому следовать.

Общение с мамой стало спокойнее. Марина стала меньше реагировать на осуждение, и мама, почему-то, стала меньше осуждать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ:

1. Если испытываете чувство вины — ищите обязательство, которое вы не выполнили, или выполнили «неправильно. Ищите через фразу: «Я виноват в том, что. (не сделал то, что надо; сделал то, что не надо; сделал не так, как надо);

2. Переосмыслите ваше обязательство — откуда вы его взяли, когда на себя приняли, какие выгоды от его исполнения получаете, какие выгоды получите если откажитесь, стоит ли этому обязательству вообще следовать?

3.1 Если обязательство оказалось полезным, то установите для себя новые правила его исполнения: В каком случае я буду ему следовать, в каком случае — нет?

3.2 Если обязательство бесполезно — снимите его с себя. Например с помощью техник:

4. Как теперь вы будете действовать после переосмысление вашего обязательства? Что стоило бы поменять во взаимодействии с самим собой, другими людьми?;

На сегодня все, увидимся в следующих частях заметок психотерапевта.

P.S. В комментариях периодически спрашивают мою почту для обратной связи, пишу её здесь: psy.kuz@yandex.ru

Последствия борьбы с проф выгоранием

Прочитал тут пост @ssashkaa

И вспомнил, что давно не писал и даже не думал о своей проблеме, собственно, аналогичной. Я не берусь советовать Сашке или кому-то еще, но у меня в итоге выход из ямы выгорания + депрессии занял почти год и закончился почти полным набором действий, который психолог посоветовала мне на второй или третий сеанс терапии, а именно:

1. Уволиться — выполнено

2. Сменить вид деятельности — выполнено частично

3. Не работать хотя бы 3 месяца — не работал 1 месяц

Что по итогу? Из ямы я точно вылез — вернулся интерес к жизни, увлеченность в работе и параллельно решился вопрос с алкоголизмом — перестал по вечерам скакать на синей кобыле.

Чего я не добился — к сожалению, я не могу сказать, что вот прям получаю удовольствие от работы, жизни и т.п. То есть, условно, если бы год назад ко мне явился дух и сказал «вот, чувак, ты умер ночью — сердце остановилось, так что всё», то я бы отреагировал скорее положительно, мол, ну отмучился. Сейчас я бы стал возмущаться — у меня планы на лето, как бы, да и вообще пожить охота.

Сейчас я решаю проблему с отсутствием «вовлеченности» в жизнь — кроме шуток, приходится заново искать хобби и увлечения. Если раньше я с радостью мог часами заниматься чем-то интересным, то теперь в первую очередь я хочу «хотеть».

В сухом остатке могу уверенно сказать, что выгорание — отстойная штука, депрессия — еще хуже. Бороться с ними офигенно сложно, потому что в первую очередь бороться приходится с самим собой. Другие выводы лень писать, потому что там будет банальщина из разряда ответственности за свою жизнь, возможно всё и прочая мотивационная ботва.

Тебе здесь ничего не принадлежит!

На психотерапию пришел клиент с клиент с интересным запросом: «Я чувствую, как будто бы наблюдаю жизнь со стороны, не участвую в ней. Как будто бы мне доверили чужую жизнь, я её как то обустраиваю, но нет ощущения, что это имеет ко мне какое-то отношение»

Про себя, я назвал это «Синдромом съемной квартиры». Ты живешь на чужой жилплощади, тебе она не принадлежит, а значит ты не сильно заботишься о том, чтобы её как-то благоустроить. Зачем, ведь в любой момент тебя могут оттуда выселить, и ты потеряешь все свои инвестиции.

Мы с клиентом исследуем вопрос: «Почему это проблема, или, как это мешает жить?». Выяснилось несколько следствий:

1. Проблема с мотивацией. Непонятно, чего хочу или чего стоит хотеть, из-за этого постоянные вопросы к себе: «А тем ли я занимаюсь?», постоянные сомнения, а значит и стресс;

2. Ощущение бессмысленности жизни, потому что не понятно, что является ценным, а что нет. Чем следует заниматься, а чем не следует. Из-за этого — ощущение, что впустую трачу время, чем бы я не занимался. А из этого следует, что любой результат неважен, а значит и делать что-то бессмысленно;

3. Как следствие — золотой страндарт невротика: Чувство вины за то, что просираю свою жизнь и не оправдываю надежд; чувство беспомощности, потому что не знаю что со всем этим делать; самобичевание и самокритика, потому что «ДОЛЖЕН ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ!», а не делаю; постоянный стресс от внутренней борьбы;

Важный вопрос — откуда все это взялось? Исследование биографии клиента выявило следующие факторы:

Клиент рос в большой семье, с братом и сестрой, и у него никогда не было своего личного пространства, все дети росли в одной комнате. Кроме того, родителями проповедовался принцип: «Тебе здесь ничего не принадлежит», из-за чего родители спокойно копались в личных вещах и открыто критиковали попытки благоустроить свой уголок (наклеить плакаты с любимой группой).

Кроме того, принцип: «Ты обязан делиться», вбивался ремнём и чувством вины. Все игрушки — общие, дни рожденья — общие, и подарки для всех, а не только для тебя. Иметь или хотеть что-то «свое» в такой семье — страшный грех, который немедленно включал вой маминой серены и дождь из папиных ремней.

Как это часто бывает, родители не договорились об общей модели воспитания. В итоге от отца исходила установка: «Ты мужик, а значит обязан все делать сам», а от мамы: «сынка-криворукая корзинка, сам ничего не можешь, давай я сама сделаю!».

Кроме того, на полный штык работали и родительские неврозы. Мама старалась реализоваться за счет детишек, взваливая на себя их дела, а потом громко жаловалось, что её считают за прислугу. Папа занимал должность дивана, и лупил ремнём, если у детей что-то не получалось. Объяснять или научить как делать правильно он считал выше своего достоинства. Частенько от него можно было услышать фразу: «Ты что, тупой? Сам этого не понимаешь? Чёже тут сложного-то, а? Возьми и делай, хрен ли у меня спрашивать!»

Пытаешься в этом доме блаженных что-то сделать — прилетает от мамы. Отказываешься от действия — прилетает от папы.

Ты всем обязан нам

Ребёнку иногда напрямую, иногда косвенно, внушалась идея, что все, что он в своей жизни имеет, он имеет только благодаря родителям. Это прекрасный способ сообщить ребёнку, что его собственные усилия ничего не значат, а это прямой путь к пассивности. Результаты твоих усилий «как бы» тебе не принадлежат. Все что ты достиг, кладется на родительский алтарь, ведь ты же должен оплачивать своё рождение и отбивать вложенные в тебя ресурсы.

Все эти, и несколько других неупомянутых факторы, привели к тому самому ощущению отчужденности от жизни, выраженному в нескольких убеждениях:

— Мне здесь (в жизни) ничего не принадлежит, здесь нет ничего моего;

— Я не имею права на собственные желания. Иметь собственные желания — плохо;

— Что бы я не делал — я сделаю это плохо, поэтому я лучше не буду делать ничего;

— Всё, что я достигну, принадлежит не мне, а моим родителям;

Неудивительно, что человек при такой картине мира ощущает себя «чужим» в собственной жизни. Его, по сути, убедили в том, что его собственная жизнь ему не принадлежит.

План коррекции «синдрома съемной квартиры» состоял из:

— Нормализации личных границ, и включение у себя ощущения: «Моё»;

— Коррекции «коммунистических» идей о незначительности личности и вреде эгоизма;

— Обучении «присвоению» собственных успехов (я достиг, а значит это моё);

— Постоянной практики «Порадуй себя», где человек разрешает себе небольшие траты, и учиться самопоощрению без чувства вины и стыда;

Я не буду описывать все техники и приемы, которые были использованы в работе. Часть из них я уже описывал в своих предыдущих постах.

Остановлюсь только на одной технике, которую часто делаю со своими клиентами, «Границы». Техника выполняется в том случае, если у вас есть проблемы с границами

Техника основана на принципах визулизации, которые я описал вот в этом ПОСТЕ:

1. Войдите в спокойное состояние любым известным и удобным для вас способом (музыка, медитации, отдых, чтение книг, спорт, и т.д.);

2. Возьмите лист бумаги, и нарисуйте на нем четыре окружности с единым центром (как на рисунке в начале поста );

3. Подпишите их как «Я», «Моё», «Касается», «Не касается»;

4. Закройте глаза, и представьте себе большое белое пространство, на которое вы смотрите как будто бы сверху;

5. Нарисуйте на нем те самые круги «Я», «Моё», «Касается», «Не касается»;

6. Представьте, что вы мысленно, как будто бы большой невидимой рукой, расставляете на этих кругах фигурки всех людей, которые присутствуют в вашей жизни, и отношения с которыми вы бы хотели пересмотреть;

Для начала, куда поместите фигурку себя? Можно подумать, что это глупый вопрос, ведь очевидно же, что я должен быть в центре собственной жизни. Однако клиент, историю которого я описывал в этом посте, в этот момент испытал трудность. Ведь его собственная фигурка находилась за границами этих кругов. Если такое произошло, и вы обнаружили себя где-то за границами зоны «Я» — аккуратно переместите свою фигурку в центр. Отмечайте про себя внутренние ощущения, многие люди в этот момент испытывают напряжение и сопротивление, как будто бы им «нельзя» быть в центре собственной жизни.

Далее, идет зона «Моё». В этой зоне должны располагаться только самые близкие для вас люди, те, кого вы считаете семьей, близким другом, любимым человек, родственной душой и так далее. Мнение этих людей для вас очень значимо, их оценки влияют на вас и вызывают в вас эмоциональный отклик. Очень часто, мы размещаем здесь неподходящих людей. Например — начальника на работе. И тогда его мнение, его критика и его одобрения становятся очень важными и значимыми.

Далее, идет зона «Касается». Здесь располагаются люди, с которыми вы так или иначе взаимодействуете, и перед которыми у вас есть какие-то социальные обязательства, но которых вы не считаете близкими. Знакомые, коллеги по работе, далекие члены семьи. Мнение этих людей имеет определённую значимость, но вы можете им пренебречь.

Далее, последняя зона, «Меня не касается». Здесь располагаются все остальные люди в мире. Прохожие, пассажиры в общественном транспорте, какие-то люди из интернета и так далее. Мнение этих людей для вас абсолютно безразлично, оно вас никак не касается, и не влияет на вашу жизнь.

7. Как только разместите все фигурки по своим зонам (ради удобства, их всех можно подписать на листе бумаги, чтобы не забыть и не запутаться), то следующий вопрос: «А все люди фигурки находятся на своих местах? Может быть кого-то пора передвинуть? Может быть значимость каких-то людей давно пора пересмотреть?»;

8. Мысленно переместите фигурки так, как вы хотите;

9. Следующий вопрос — это размер, форма и проницаемость ваших границ. Не является ли кружочек «Я» слишком маленьким? Может быть его нужно увеличить в размерах? Не является ли зона «Моё» слишком большой, из-за чего вы всё в вашей жизни близко принимаете к сердцу? Не является ли граница «Меня касается» слишком проницаемой, из-за чего любой прохожий может задеть вас своим хамством?

Мысленно подредактируйте границы оптимальным образом.

10. После этого еще раз проверьте фигурки. После изменения границ, стоит ли их передвинуть? Сделайте, если это необходимо;

11. Завершите упражнение глубоким вдохом и выдохом;

Это упражнение можно делать в конце вашего дня в качестве диагностического или корректирующего, если чьи-то слова вас сильно задели, кому-то вы не смогли отказать, а с кем-то были слишком холодны и отстранены. Некоторые мои клиенты приучились делать это в уме, и всякий раз, когда кто-то их раздражает, они мысленно представляют, как отодвигают его фигуру в зону «Меня это не касается».

На сегодня все, увидимся в комментариях и в моих следующих заметках.

Заметки психотерапевта (ч.26)

На терапию пришел клиент с проблемой «Не могу знакомится с девушками».

Всякий раз, когда возникала мысль о знакомстве, его «ломало»:

— Пустота в голове;

— Сдавливание в грудной клетке;

— Жар по всему телу;

Всякий раз, когда он видел симпатичную девушку, у него начинались вышеописанные физиологические реакции. Как только реакции заканчивались, начинался процесс самобичевания: «Да что же я за мужик, не могу познакомится! Так всю жизнь и проживу один! Ничего у меня не получается, и не получится!».

Налицо мешок ограничивающих убеждений. Наш с ним диалог примерно выглядел так

Психолог: Мне цепляет слух фраза «Я же мужик». Не могли бы вы её пояснить?

Клиент: Ну я же мужик, значит должен уметь знакомиться, а я не умею.

— То есть вы должны уметь знакомиться, потому что вы мужчина?

— То есть умение знакомиться автоматически загружается в ваш мозг вместе с первичными половыми признаками?

— Что вы имеете ввиду?

— Как в жизни вообще приобретает то или иное умение?

— Не знаю… Наверно от практики.

— А практика есть большое количество повторений. Возможно, вы предполагаете, что умение знакомиться ДОЛЖНО приобретаться автоматически, само по себе. И если у вас этого умения нет, значит с вами что-то не в порядке.

— Ну да… У всех же остальных получается, а у меня нет! Значит со мной что-то не так!

— А кого вы имеете ввиду по словом «Все»? Все мужчины на планете Земля? Если бы все мужчины в мире умели знакомиться, кроме вас, то не были бы так популярны курсы по пикапу. Вы можете зайти в гугл и легко найти статистику по одиноким мужчинами в мире. Их сотни миллионов.

— Нет ну мне пофиг на всех… Я имел ввиду что среди моих знакомых все умеют знакомиться.

— И это обязывает вас уметь знакомиться?

— Да не в обязывании дело! Я сам хочу уметь знакомиться!

— Есть ли, на ваш взгляд, разница, между «хочу» и «должен»?

— Есть конечно. Хочу — это когда мне надо, а должен — это когда кому-то надо.

— Кому же вы тогда должны, когда говорите фразу: «Я должен уметь знакомиться»?

— А зачем вообще себя обязывать? Зачем вам быть самому себе должным?

— Ну а как иначе я сделаю? Если я не буду себя обязывать — я же вообще нифига делать не буду.

— С чего вы взяли?

— Как с чего? Разве это не так?

— Это любимая идея российских родителей. Если детей не заставлять делать уроки, убираться в комнате, и помогать старшим — то они вообще нифига делать не будут.

— Ну да, я в детстве терпеть не мог учиться, постоянно из-за этого скандалы были…

— Вы хоть раз видели человека, которого надо заставлять делать то, что он и так хочет?

— Нет, кажется не видел.

— Так зачем же вам заставлять самого себя знакомиться, если вы и так этого хотите?

— … Не знаю…. Получается, не так уж этого я и хочу…

— Я полагаю, что вы считаете, что если вы обяжете себя что-то сделать, то это повысит вероятность успеха. Может быть вы будете больше стараться, будете более внимательным и собранным.

— Работает? Самообязывание помогает вам достичь цели?

— Да че то нифига. Только в ступор вводит.

— В таком случае, если бы вы мысленно отказались от требования «Должен уметь знакомиться», и заменили его на пожелание «Хочу уметь знакомиться», что бы вы почувствовали?

— Становится легче. Но полностью не отпускает.

— На сколько процентов отпустило?

— Процентов на тридцать.

— Наверняка, у вас остались возражения…

— Допустим, сейчас мне стало легче. Но когда в следующий раз я увижу симпатичную девочку, меня же опять начнет колбасить. И все опять повторится.

— Так вы проведите эксперимент. В следующий раз, когда вы увидите девушку, и вас начнет сжимать, механически повторяйте про себя: «Я не должен уметь знакомиться, я хочу уметь знакомиться. Я не должен с ней знакомиться, я хочу с ней познакомиться. Я не обязан прямо сейчас к ней подойти, я хотел бы это сделать. Это мое желание, а не моя обязанность». И посмотрите, насколько отпустит.

— Ну хорошо, допустим мне станет легче, и я к ней все-таки подойду…Но я же не знаю, что ей говорить! Буду стоять, мямлить. Она же сразу поймет, что я тормоз. И пошлет лесом!

— Может произойти и так, а может произойти иначе.

— Да все так и будет! Я же не умею знакомиться!

— Это ваша следующая ошибка. Вы считаете, что все должно произойти так, как вы себе представляете. Вы искренне верите, что у вас не получится, а значит у вас ОБЯЗАТЕЛЬНО не получится. Как будто бы реальность обязана соответствовать вашим представлениям. При этом есть тысячи вариантов при которых у вас, даже с вашими нынешними навыками, может получится. Не забывайте, что на том конце провода тоже живой человек, со своими желаниями и предпочтениями. Может быть, вас отошьют, и такое может произойти. А может быть девушке ваш подкат покажется милым. Может быть, она проникнется к вам сочувствием, потому что сама испытывает проблемы с социальными взаимодействиями. Может быть… Еще сотни может быть, которые от вас вообще никак не зависят.

— То есть как не зависят. Разве не всё в моих руках? Разве не от меня зависит успех знакомства?

— Правильней сказать, что успех зависит НЕ ТОЛЬКО от вас. Но и от обстановки, и от самой девушки. Многие парни считают, что если девушка их отшила, то это исключительно их собственная недоработка. При этом девушка может спешить в туалет, а тут у ней тугрик с подкатом: «Девушка, пойдемте сходим в библиотеку!». У меня тут трубы лопаются, мне не до половой жизни!

Или, например, сидит девушка в компании, вы пытаетесь с ней познакомиться, а там парочка подружек-курочек, у которых низкая самооценка и зерном не корми — дай кого-нибудь поклевать. Каждое ваше слово будут комментировать с лицом надменной уточки и запорют вам знакомство. Или… Еще сотни «или».

Так что второе для вас упражнение: в следующий раз, когда хотите познакомиться и будете чувствовать напряжение, проговаривайте про себя: «Если я считаю, что у меня не получится, то это не означает, что у меня не получится. Мир не обязан соответствовать моим представлениям. Я не господь бог, чтобы определять реальность своими мыслями. Как бы сильно я не верил в то, что у меня не получится, у меня вполне может получиться. Единственный вариант, при котором у меня ТОЧНО не получится, это если я не попробую вообще».

— Что, прям так и говорить? Я не запомню.

— Напишите на листочке, и читайте про себя.

— И сколько раз так сделать?

— Пару десятков точно. До тех пор, пока эти мысли не станут привычкой, и мозг не начнет их проговаривать за вас. Тогда можно сделать следующий шаг.

— Об этом поговорим с следующий раз. Пока начните с этого.

На сегодня все, увидимся в комментариях и с следующих частях заметок психотерапевта.

P.S. Почта для связи psy.kuz@yandex.ru

Поспорили как-то Фрейд с Юнгом.

Юнг об одиночестве

Одиночество обусловлено не отсутствием людей вокруг, а невозможностью говорить с людьми о том, что кажется тебе существенным, или неприемлемостью твоих воззрений для других.

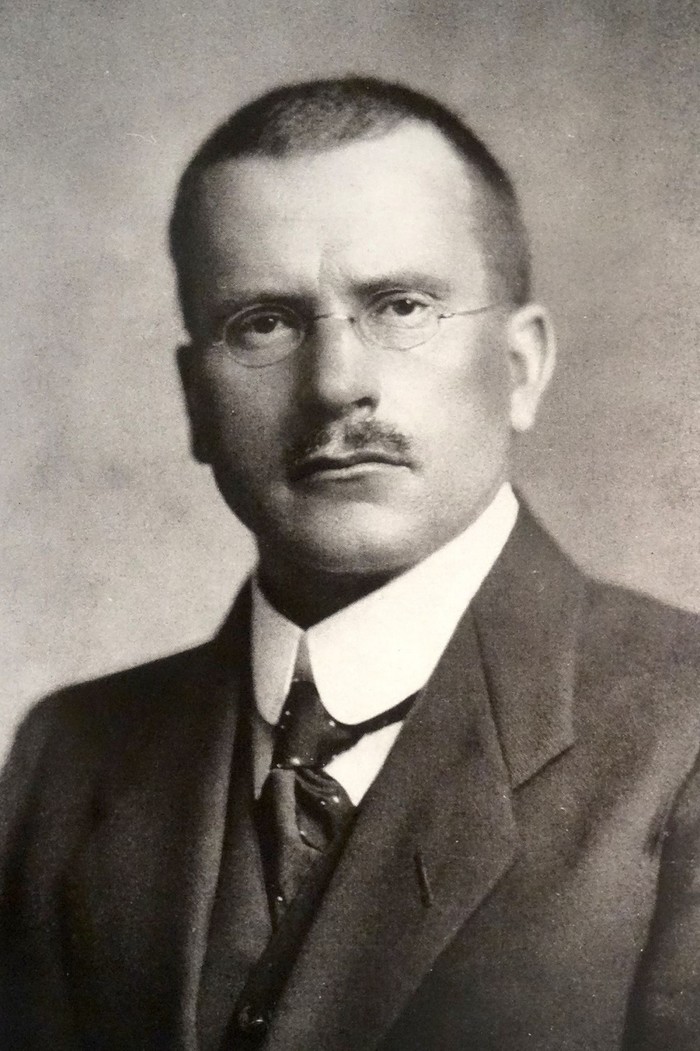

Теории личности. Часть 6. Карл Густав Юнг

Карл Густав Юнг (1875-1961 гг) явился родоначальником АНАЛИТИЧЕСКОГО подхода в глубинной психотерапии. Под глубинной психотерапией понимается работа в рамках психодинамического направления (о котором мы уже упоминали), основой которого является работа с бессознательной частью человеческой личности.

Годы тесного сотрудничества Юнга с Фрейдом с 1909 по 1913 год, во время которого Юнгу была по сути присвоена степень «старшего сына» и кронпринца Фрейда, закончилась распадом. Частично, этот факт нашел отражение в кинематографе — фильм 2011 года «Опасный метод».

Юнг, как и Адлер, не смог согласиться с теорией Фрейда о преобладании сексуальной энергии, как основного стимула развития личности. Не отрицая факта влияния сексуальных желаний, он расширил понятие «либидо» как творческой жизненной силы, проявляющуюся самыми различными путями и выражающуюся как в биологических, так и в психических потребностях.

Юнг, в отличие от Фрейда и Адлера, придававшим особое значение ранним годам жизни как решающему этапу в формировании личности, рассматривал ее развитие как динамический процесс, как эволюцию на протяжении всей жизни.

В результате переработки Юнгом психоанализа появился целый комплекс сложных идей из таких разных областей знания, как психология, философия, астрология, археология, мифология, теология и литература. Эта широта интеллектуального поиска в сочетании с непростым и загадочным авторским стилем Юнга является причиной того, что его психологическая теория наиболее трудна для понимания.

Структура личности, по Юнгу, представляет собой:

1. ЭГО — это осознаваемая деятельность психики, ощущения, чувства, мысли, с помощью которых мы осознаем себя как единое целое;

2. ЛИЧНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ чем-то схожее с понимаем ОНО Фрейда, но более расширенное в том плане, что в нем содержатся не только «энергетические» заряды либидо, но и всевозможные комплексы, как например, нереализованное желание власти, которое концентрирует около себя значительную часть психической энергии;

3. КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, которое представляет собой хранилище латентных следов памяти человечества, в нем отражены мысли и чувства, общие для всех человеческих существ и являющиеся результатом нашего общего эмоционального прошлого. Как говорил сам Юнг, «в коллективном бессознательном содержится все духовное наследие человеческой эволюции, возродившееся в структуре мозга каждого индивидуума».

Коллективное бессознательное — «это духовное наследие всего, что было пережито человечеством», «общая душа, не имеющая временных пределов», фундамент индивидуальной психики. Оно есть «предпосылка каждой индивидуальной психики, подобно тому как море есть предпосылка каждой отдельной волны».

Юнг вводит такое важное понятие как АРХЕТИП. Архетипы – врожденные идеи или воспоминания, которые предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события определенным образом. Архетип часто сравнивают с руслом реки, которое еще не получило наполнения. Так, встречая змею один человек испытывает дикий страх, второй — интерес. Эта реакция бессознательна и является скорее откликом опыта поколения, который непрерывен.

Архетипов существует бесчисленное множество. Однако можно выделить основные.

АНИМА — бессознательная женская сторона личности мужчины.

АНИМУС — бессознательная мужская сторона личности женщины.

МАСКА/ПЕРСОНА — социальная роль личности, которая не соответствует ее сущности.

ТЕНЬ (АЛЬТЕР ЭГО) — все те истинные желания, которые мы не можем признать.

САМОСТЬ -воплощение цельности и гармонии, регулирующий центр личности.

САМОСТЬ — ядро личности, призванное привести всю структуру к гармонии.

Гармонизация личности является основной целью ее развития. Так, Юнг настаивал на том, что анима и анимус, как и все другие архетипы, должны быть выражены гармонично, не нарушая общего баланса, чтобы не тормозить развитие личности в направлении самоосуществления. Иными словами, мужчина должен выражать свои феминные качества наряду с маскулинными, а женщина должна проявлять свои маскулинные качества, так же как и феминные. Если же эти необходимые атрибуты остаются неразвитыми, результатом явится односторонний рост и функционирование личности.

Так же, и описанные им две жизненные установки (ЭГО-ОРИЕНТАЦИИ) — ЭКСТРАВЕРСИЯ и ИНТРОВЕРСИЯ, как направленность энергии во вне или внутрь, всегда присутствуют как противоположности в каждой личности. Согласно Юнгу, в изолированном виде экстравертной и интровертной установки не существует. Обычно они присутствуют обе и находятся в оппозиции друг к другу: если одна проявляется как ведущая и рациональная, другая выступает в качестве вспомогательной и иррациональной. Результатом комбинации ведущей и вспомогательной эго-ориентаций являются личности, чьи модели поведения определенны и предсказуемы.

Он почти ничего не говорил о социализации в детстве и не разделял взглядов Фрейда относительно того, что определяющими для поведения человека являются только события прошлого (особенно психосексуальные конфликты). С точки зрения Юнга, человек постоянно приобретает новые умения, достигает новых целей и проявляет себя все более полно. Он придавал большое значение такой жизненной цели индивида, как «обретение себя», являющейся результатом стремления различных компонентов личности к единству. Эта тема стремления к объединению, гармонии и цельности в дальнейшем повторилась в экзистенциальной и гуманистической теориях личности.

Согласно Юнгу, конечная жизненная цель – это полное проявление Себя, то есть становление единого, неповторимого и целостного индивида. Развитие каждого человека в этом направлении уникально, оно продолжается на протяжении всей жизни и включает в себя процесс, получивший название ИНДИВИДУАЦИЯ. Говоря упрощенно, индивидуация – это динамичный и эволюционирующий процесс объединения, включения в состав целого многих противодействующих внутриличностных сил и тенденций. В своем конечном выражении индивидуация предполагает сознательное проявление человеком своей уникальной психической реальности, полное развитие и выражение всех элементов личности.

Сами понятия архетипов и коллективного бессознательного отразили мистическую направленность Юнга.

В этой связи, хочется привести один факт из его жизни.

«Перед Первой мировой войной Юнг на протяжении нескольких недель видел один и тот же сон — будто из земли проступает кровь и поднимается все выше и выше, заливая все вокруг. Пытаясь спастись, он бежит от этого потока в горы, но море крови подходит и туда, и в нем плавают обрубки человеческих тел. Ученый, обеспокоенный повторяющимся страшным сном, подумал было обратиться к одному из своих коллег-психиатров, как вдруг разразилась мировая война, и сны прекратились. Позднее Юнг выяснил, что похожие картины снились многим людям накануне войны. Таким образом, открытое им «коллективное бессознательное» жило в предчувствии войны, сама идея которой словно бы витала в воздухе, и предвидело будущие ужасы массового уничтожения людей».

Юнг одним из первых признал позитивный вклад религиозного, духовного и даже мистического опыта в развитие личности.

Наиболее известные труды — «Архетип и символ», «Душа и миф. Шесть архетипов», «Красная книга» и другие

Источник