Калорические коэффициенты питательных веществ

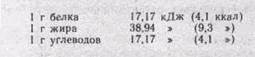

Зная состав пищевых продуктов и их усвояемость, можно вычислить энергетическую ценность принятой пищи, используя так называемые калорические коэффициенты питательных веществ. Калорическим, или тепловым, коэффициентом, называют количество тепла, освобождаемое при сгорании 1 г вещества. Калорические коэффициенты основных питательных веществ при окислении их в организме таковы:

Определение этих коэффициентов производят с помощью калориметрической бомбы Бертло — герметически замкнутого сосуда, погруженного в воду. В бомбе производят сжигание исследуемого вещества в атмосфере чистого кислорода и определяют количество освобождаемого тепла (по нагреванию известного объема воды, окружающей бомбу).

Результаты определения теплотворной способности жиров и углеводов, полученные с помощью калориметрической бомбы, совпадают с результатами исследований количества энергии, выделенной в организме при окислении этих веществ, так как суммарный тепловой эффект химических реакций зависит от участвующих в них исходных и конечных продуктов и не зависит от того, через какие промежуточные этапы проходит реакция. Жиры и углеводы окисляются в организме и сгорают вне его до одних и тех же конечных продуктов — углекислого газа и воды. Следовательно, и количество тепла они должны дать в обоих случаях одинаковое. Физический тепловой коэффициент равен физиологическому тепловому коэффициенту. Белки же при сжигании в калориметре образуют большее количество тепла, чем при окислении в организме (физический тепловой коэффициент больше физиологического). Так, 1 г казеина выделяет при сгорании в калориметре 24,6 кДж (5,85 ккал) тепла, а при окислении в организме—всего 17,2 кДж (4,1 ккал). Это объясняется тем, что в калориметре белки сгорают до СС>2, НаО и МНз;

при окислении же белков в организме образуются конечные продукты распада (мочевина, мочевая кислота, креатинин), обладающие еще довольно высокой теплотворной способностью.

При определении калорийности различают величину «брутто» и «нетто». Калорийность «брутто» — общая калорийность принятой пищи. Калорийность «нетто» вычисляется с поправкой на усвояемость: она выражает количество калорий, которые реально получает организм при приеме данного пищевого продукта.

Усвояемость пищи

Не вся принятая пища усваивается, т. е. всасывается из пищеварительного тракта и используется в организме; часть пищи покидает кишечник в виде шлаков. Если из количества белков, жиров и углеводов пищи вычесть их содержание в кале, то можно определить усвояемость пищи.

Усвояемость равняется в среднем: для животной пищи —95%, растительной —80% и смешанной —82—90%. На практике чаще всего ведут расчеты исходя из 90% усвояемости пищи. В дальнейшем, при изложении требуемых количеств питательных веществ будут приводиться цифры усвоенных веществ.

Дата добавления: 2016-03-27 ; просмотров: 2484 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Калорическая ценность пищевых веществ. Закон изодинамии. Основные группы населения по энергетическим затратам

Калорийность пищи, т.е. содержание свободной энергии обеспечивается наличием в ней белков, жиров и углеводов. Зная состав пищевых продуктов и их усвояемость, можно вычислить энергетическую ценность принятой пищи, используя так называемые калорические коэффициенты питательных веществ. Калорическим, или тепловым, коэффициентом называют количество тепла, освобождаемое при сгорании 1 г. вещества. Калорические коэффициенты основных питательных веществ при окислении их в организме таковы: 1г. белка 17,17 кДж (4,1 ккал); 1г. жира 38,94 кДж (9,3 ккал); 1г. углеводов 17,17 кДж (4,1 ккал). Определение этих коэффициентов производят с помощью калориметрической бомбы Бертло. При определении калорийности различают величину «брутто» и «нетто». Калорийность «брутто» — общая калорийность принятой пищи, калорийность «нетто» вычисляется с поправкой на усвояемость. Не вся принятая пища усваивается, т.е. всасывается из пищеварительного тракта и используется в организме; часть пищи покидает кишечник в виде шлаков.

Необходимые количества энергии могут быть получены организмом за счёт окисления и белков, и жиров, и углеводов. Существует правило изодинамии,согласно которому отдельные питательные вещества могут заменять друг друга в соответствии с их калорическими коэффициентами. Правило изодинамии Рубнера, однако, учитывает только энергетические нужды организма, между тем как вещества пищи(белки, липиды) имеют пластическое значение, участвуя в образовании клеточных структур. Энергетические затраты организма в наибольшей мере зависят от интенсивности мышечной работы, Учитывая особенности профессии, по энергозатратам выделяют пять видов труда: 1) Умственный труд сопровождается энергозатратами примерно 1,5 ккал/кг массы тела в час (2400-2700 ккал/сут). К первой группе профессий относятся большинство врачей, педагогов, диспетчеров, секретарей и др. 2) Легкий физический труд – 1,7 ккал/кг массы тела в час (2800-3000ккал/сут). Вторую группу составляют работники сферы обслуживания, конвеерных производств, агрономы, медсестры, труд которых считают лёгким физическим. 3). Средний физический труд – 1,9 ккал/кг массы тела в час (3100 – 3300 ккал/сут.). К третьей группе профессий относят продавцов продовольственных магазинов, станочников, слесарей- наладчиков, врачей — хирургов, водителей транспорта.

4) Тяжёлый физический труд 2,2 ккал/кг массы тела в час ( 3400 – 3800 ккал/сут.). К четвёртой группе относятся строительные и сельскохозяйственные рабочие, механизаторы, работники газовой и нефтяной промышленности. 5) Очень тяжёлый физический труд – 2,5 ккал/кг массы тела в час (3900 -4300 ккал/сут.). Пятую группу представляют связанные с очень тяжёлым физическим трудом профессии шахтёров, сталеваров, каменьщиков, грузчиков.

Одним из критериев соответствия питания энергетическому принципу является сохранение у взрослого человека стабильной массы тела. Сдвиг баланса в сторону превышения потребления энергии над её расходом ведёт к повышению массы тела, сдвиг в противоположную сторону – снижению. Ориентировочно должную массу тела можно вычислить по методу Брока, вычитая 100 из показателя длины тела в сантиметрах. Большой популярностью пользуется индекс Кетле, рассчитываемый как частное от деления массы тела на квадрат длины тела. ИМТ или индекс Кетле в норме равен 18,5 -25,0 и прямо коррелирует с количеством жира в организме.

Методы определения энергетических затрат в организме.1) Прямая калориметрия ( камерный биокалориметр) – непосредственно учитывается тепло, выделенное организмом. 2) Непрямая калориметрия – расчёт теплопродукции по газообмену ( количество потреблённого О2 и выделенного СО2 ).

Удовлетворение потребности организма в основных веществах(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода).

Принцип адекватного питания состоит в оптимальном количественном соотношении различных питательных веществ, в частности основных макроинструментов: белков, жиров и углеводов. В настоящее время принято считать нормальным для взрослого человека соотношение массы этих веществ, соответствующее формуле 1:1,2:4,6. Белки, протеины – важнейшая часть пищи человека. Количества белка в пищевом рационе должно быть не менее определённой величины, называемой белковым минимумом и соответствующей приёму 25 — 35 г белка в сутки. Такая величина может поддержать азотистое равновесие лишь в условиях покоя и комфортной внешней среды. Белковый оптимум должен быть большим. Поскольку обычная пища человека содержит и неполноценные белки, общее количество белка в рационе должно соответствовать 11 – 13% калорийности рациона, или 0,8 – 1,0 г. на 1 кг. массы тела. До 55 – 60% белков пищи должно быть животного происхождения, так как именно они являются полноценными. В среднем для взрослого человека белковый оптимум составляет 100-120 г.

Потребность человека в жире не является столь определённой, как потребность в белках, так как значительная часть жировых компонентов может быть синтезирована из углеводов. Оптимальным считается поступление в организм взрослого человека жира в количестве, соответствующем 30% калорийности суточного рациона. Пищевая ценность жировых продуктов определяется жирно-кислотным их составом, в частности наличием в них незаменимых полиненасыщенных жирных кислот – линолевой и линоленовой. Потребность в линолевой кислоте составляет в сутки 2 — 6 г., которые содержатся в 10 — 15 г. растительного масла.

Углеводы не принадлежат к числу незаменимых факторов питания и могут синтезироваться в организме из аминокислот и жира. Минимум углеводов в пищевом рационе соответствует 150 г.

Минеральные вещества являются составной частью жидкостей внутренней среды организма, входят в структуры самых различных органов тела. Суточная потребность в них варьирует от нескольких микрограммов до нескольких граммов в сутки. Наиболее важное значение имеют натрий, калий, хлор, кальций, магний, фосфор, железо, йод, фтор Дневной пищевой рацион содержит в среднем 10-12 г хлорида натрия, суточная потребность кальция приближается к 1,5 г, магния около 0,4г., фтора- 1,2 г, железа 10мг, йод 100 – 150 мкг. Потребность в воде в сутки составляет в среднем 2,5 л. Витамины – биологически активные вещества, поступающие с пищей и необходимые для регуляции биохимических процессов. Витамин В1, содержится в отрубях, дрожжах, суточная потребность 1,1 – 2,2 мг; вит. В2 – зерно, молоко, печень, потребность 1,3 – 2,4 мг; вит. В6 — суточная потребность 1,8 – 2,0мг , вит.В12 – 3,0 мг; вит. С -70-100мг; вит. А -1,0 мг; витамины группы Д- 2,5 мкг; вит К- 1 мг.

В организме взрослого человека массой тела 65 кг содержится в среднем 40-50- литров воды, или 55-60% массы тела. Взрослый человек потребляет в сутки в среднем 2,5 литра воды (экзогенная вода) и 300 мл дополнительно (эндогенная). В обычных условиях количество воды, участвующей в обмене веществ в организме человека, не превышает 5% массы тела в сутки.

Пищевой рацион должен быть адекватно разделён в течение суток на 3 – 5 приёмов пищи с интервалами времени между ними по 4 – 5 ч. Рекомендуется следующее распределение суточной калорийности при четырёхразовом питании: 25% — первый завтрак, 15% — второй завтрак, 35% — обед и 25% — ужин. Ужинать следует за три часа до отхода ко сну.. Приём пищи должен быть достаточно длительным – не менее 20 минут при многократном (до 30 раз) пережёвывании каждой порции плотной пищи, что обеспечивает более эффективное рефлекторное торможение центра голода.

Особенности питания в пожилом и старческом возрасте.В 51 – 60 лет калорийность пищи должна снижаться в среднем на 15% , в 60 – 70 лет – на 20%, а возрасте старше 70 лет – на 30%. Соотношение массы принимаемых с пищей белков, жиров и углеводов должно соответствовать величинам 1,0:0,8:3,5. Вместе с тем в старости сохраняется достаточно высокая потребность в витаминах и минеральных элементах, ежедневный приём аскорбиновой кислоты (витамин С) по 0,5 г 3 раза в сутки может приводить к увеличению продолжительности жизни человека на 3 года.

Литература:

1. Нормальная физиология.Учебник./под ред.А.В.Завьялова, В.М.Смирнова.

М.: Медпресс – информ, 2009

2. Физиология человека. Учебник / под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько, — М,: Медицина, 1998, 2003

3. Физиология человека. Учебник/ под ред.Н.А. Агаджаняна, В.И. Циркина ,- СП.: Сотис,1998,200,2001,2002, 2007.

4. Физиология человека. Учебник / под ред. В.М.Смирнова, М.: Медицина, 2002,2010

5. Нормальная физиология. Учебник. / под ред. Р.С.Орлова, А.Д.Ноздрачёва. М. Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2005

6. Нормальная физиология. Учебник. / под ред.В.Н.Яковлева. М.: Издательский центр

7. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии / под ред.С.М.Будылиной, В.М.Смирнова. М.: Издательский центр « Акадкмия», 2005

1. Руководство к практическим занятиям по физиологии / под ред. К.М. Судакова.: Медицина, 2002

2. Основы физиологии человека / под ред. Б.И.Ткаченко, СПБ, 1994

3. Физиология человека. Учебник / под ред. Г.И. Косицкого, М. Медицина,1995

4. Физиология человека. Учебник / под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса . М.: Мир, 1996

Источник

206. Калорические коэффициенты питательных веществ.

Зная состав пищевых продуктов и их усвояемость, можно вычислить энергутическую ценность принятой пищи, так как известны калорические коэффициенты питательных веществ.

Калорическим, или тепловым, коэффициентом называют количество тепла, освобождаемое при сгорании 1 г вещества. По данным Pyбнера, калорические коэффициенты основных питательных веществ при окислении их в организме таковы:

Определение калорических коэффициентов питательных веществ производят с помощью калориметрической бомбы Бертло. Последняя представляет собой герметически замкнутый сосуд, погруженный в воду. И бомбе под большим давлением кислорода производят сжигание исследуемого вещества и определяют количество осшвобождаемого тепла (по нагреванию известного объема воды, окружающей бомбу).

Результаты определений теплотворной способности жиров и углеводов, полученные с помощью калориметрической бомбы, совпадают с результатами исследований количества энергии, выделенной в организме при окислении этих веществ. Это находится в соответствии с уста новленным еще в 1840 г. законом Гесса, согласно которому тепловой эффект химических реакций одинаков, если участвующие в них начальные и конечные продукты одни и те же, независимо от того, через какие промежуточные этапы проходит реакция.

Жиры и углеводы при окислении в организме и при сгорании вне организма дают одни и те же конечные продукты распада: углекислый газ и воду; следовательно, и количество тепла они должны дать в обоих случаях одинаковое. В отличие от жиров и углеводов белки при сжигании в калориметре образуют большее количество тепла, чем при окислении в организме.

Так, 1 г казеина выделяет при сгорании 5,85 ккал тепла, а при окислении в организме — всего 4,1 ккал. Это объясняется тем, что в калориметре белки сгорают до СО2, Н2О и NH3; при окислении же белков в организме образуются конечные продукты распада (мочевина, мочевая кислота, креатинин), обладающие еще довольно высокой теплотворной способностью.

При определении калорийности различают величины «брутто» «нетто». Калорийность «брутто» — это общая калорийность принятой пищи. Калорийность «нетто» вычисляется с поправкой на усвояемость; таким образом, она выражает количество калорий, которые реально получает организм при приеме данного пищевого продукта.

207. Суточная потребность в солях и воде.

Кроме органических веществ организму необходимы вода и минеральные соли, при участии которых протекают процессы метаболизма Вода— важнейший компонент всех видов клеток, основа межклеточной жидкости, плазмы и лимфы; она составляет около 65—70% массы тела человека. В клетках вода является растворителем ряда неорганических и органических соединений, участником многих видов химических реакций, которые происходят в водных растворах. Ежесуточно организм человека теряет большое количество воды с выводимой мочой, потом и выдыхаемым воздухом. Поэтому человек восполняет потери воды в процессе питья, а также получает ее с пищей. Некоторое количество воды образуется при расщеплении веществ пищи (в первую очередь жиров). Суточная потребность человека в воде составляет примерно 2,5—3 л, однако в зависимости от условий внешней среды она может меняться.

Минеральные солинеобходимы для поддержания постоянства величины осмотического давления крови и тканевой жидкости, активной реакции среды, для обеспечения нормальной свертываемости крови (кальций), транспортировки газов кровью (железо в составе гемоглобина), построения костной ткани (кальций, фосфор), возникновения и проведения возбуждения в мышечных и нервных клетках (кальций, натрий, калий), для синтеза гормонов щитовидной железы (иод) и т. д. Минеральные соли выводятся из организма с мочой, калом, потом. При избыточном поступлении с водой и пищей возможно их накопление в различных opганах. Общее количество минеральных веществ в организме составляет около 4,5% его массы. При правильном и сбалансированном питании суточная потребность в различных солях невелика и полностью обеспечивается (за исключением поваренной соли) за счет разнообразной пищи.

Источник