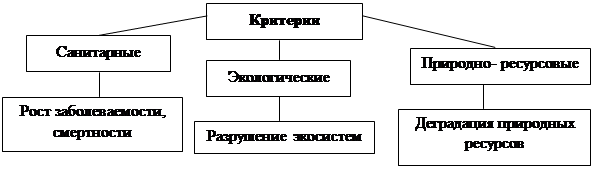

Критерии зон экологического риска

Зоны экологического риска

|

Экологический и экономический ущербы

Ущерб – фактические или возможные потери, урон, отрицательные изменения окружающей среды, которые обусловлены загрязнением среды или неправильным использованием природных ресурсов.

Экологический ущерб — изменение полезности окружающей среды вследствие ее загрязнения. Он оценивается как затраты общества, связанные с изменением окружающей среды.

Для оценки ущерба окружающей среде используют следующие базовые величины:

Ø затраты на снижение загрязнения;

Ø затраты на восстановление окружающей среды;

Ø рыночная цена;

Ø дополнительные затраты из-за изменения качества окружающей среды;

Ø затраты на компенсацию риска для здоровья людей;

Ø затраты на дополнительный природный ресурс для разбавления сбрасываемого потока до безопасной концентрации загрязняющего вещества.

Ущерб обществу от загрязнения окружающей среды проявляется на деятельности отдельных объектов, оказывающихся под его воздействием: население; объекты жилищно- коммунального и промышленного хозяйства; сельскохозяйственные угодья; водные ресурсы; лесные ресурсы.

Ущерб от загрязнения среды — фактические и возможные убытки народного хозяйства, связанные с загрязнением окружающей среды.

Различают следующие виды ущерба:

— экономический (фактические и возможные убытки, причиненные хозяйству загрязнением среды или допустимые затраты на компенсацию этих убытков (в денежном выражении);

— социальный (изменения в обществе: уменьшение рождаемости, учащение проявления врожденных патологий, миграция с загрязненных территорий);

— моральный (подавленное, угнетенное состояние, снижение работоспособности населения);

Классификация ущерба: расчетный, фактический; возможный; предотвращенный; прогнозный, удельный; общий экономический.

Эффективность капитальных вложений для природоохранных мероприятий:

У — величина, показывающая экономию части продукта;

К — капитальные вложения на ликвидацию ущерба, который наносится предприятию.

Стоимостное выражение ущерба здоровью человека:

Y = L ´ R

Y— ущерб, руб.; L— цена риска

;R— риск, оценочная характеристика , параметр.

Возмещение вреда, причиненного ОПС

В соответствии с Законом «Об охране окружающей природной среды» вред окружающей природной среде может быть причинен юридическими лицами и гражданами загрязнением, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов, разрушением естественных экосистем и др.

Под вредом понимается реальный ущерб и упущенная выгода.

Реальный ущерб в экологической сфере может выражаться в уменьшении лесных массивов, снижении плодородия почв, а также в расходах на их восстановление.

Упущенная выгода в экологической сфере может выражаться в неполученных доходах от хозяйственного использования той почвы, плодородие которой снизилось.

Вред окружающей среде (с точки зрения последствий) может быть:

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Критерии зон экологического риска

Зоны экологического риска

|

Экологический и экономический ущербы

Ущерб – фактические или возможные потери, урон, отрицательные изменения окружающей среды, которые обусловлены загрязнением среды или неправильным использованием природных ресурсов.

Экологический ущерб — изменение полезности окружающей среды вследствие ее загрязнения. Он оценивается как затраты общества, связанные с изменением окружающей среды.

Для оценки ущерба окружающей среде используют следующие базовые величины:

Ø затраты на снижение загрязнения;

Ø затраты на восстановление окружающей среды;

Ø рыночная цена;

Ø дополнительные затраты из-за изменения качества окружающей среды;

Ø затраты на компенсацию риска для здоровья людей;

Ø затраты на дополнительный природный ресурс для разбавления сбрасываемого потока до безопасной концентрации загрязняющего вещества.

Ущерб обществу от загрязнения окружающей среды проявляется на деятельности отдельных объектов, оказывающихся под его воздействием: население; объекты жилищно- коммунального и промышленного хозяйства; сельскохозяйственные угодья; водные ресурсы; лесные ресурсы.

Ущерб от загрязнения среды — фактические и возможные убытки народного хозяйства, связанные с загрязнением окружающей среды.

Различают следующие виды ущерба:

— экономический (фактические и возможные убытки, причиненные хозяйству загрязнением среды или допустимые затраты на компенсацию этих убытков (в денежном выражении);

— социальный (изменения в обществе: уменьшение рождаемости, учащение проявления врожденных патологий, миграция с загрязненных территорий);

— моральный (подавленное, угнетенное состояние, снижение работоспособности населения);

Классификация ущерба: расчетный, фактический; возможный; предотвращенный; прогнозный, удельный; общий экономический.

Эффективность капитальных вложений для природоохранных мероприятий:

У — величина, показывающая экономию части продукта;

К — капитальные вложения на ликвидацию ущерба, который наносится предприятию.

Стоимостное выражение ущерба здоровью человека:

Y = L ´ R

Y— ущерб, руб.; L— цена риска

;R— риск, оценочная характеристика , параметр.

Возмещение вреда, причиненного ОПС

В соответствии с Законом «Об охране окружающей природной среды» вред окружающей природной среде может быть причинен юридическими лицами и гражданами загрязнением, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов, разрушением естественных экосистем и др.

Под вредом понимается реальный ущерб и упущенная выгода.

Реальный ущерб в экологической сфере может выражаться в уменьшении лесных массивов, снижении плодородия почв, а также в расходах на их восстановление.

Упущенная выгода в экологической сфере может выражаться в неполученных доходах от хозяйственного использования той почвы, плодородие которой снизилось.

Вред окружающей среде (с точки зрения последствий) может быть:

Источник

Экологический риск и качество жизни

Уровни экологических нарушений экосистем.

В настоящее время большинство исследователей предлагают выделять 4 уровня природно-антропогенных экологических нарушений: нормы (Н), риска (Р), кризиса (К) и бедствия (Б). В основу выделения этих уровней положено ранжирование нарушений экосистем по глубине и необратимости.

Уровень риска (Р), иначе – зона экологического риска или класс условно удовлетворительного (неблагоприятного) состояния окружающей среды. Это территории с заметным снижением продуктивности и устойчивости экосистем, их нестабильным состоянием, ведущим к спонтанной деградации экосистем, но ещѐ с обратимыми нарушениями. Эти территории требуют разумного хозяйственного использования и планирования мероприятий по их улучшению. Значения прямых критериев оценки значительно превышают ПДК (предельно допустимая концентрация) или фон. Деградация земель от 5 до 20% площади.

Критерии (показатели) оценки состояния экосистем.

В настоящее время существует несколько подходов к классификации и иерархии показателей оценки состояния экосистем и геосферных оболочек Земли. В.В. Виноградовым предлагается выделять биотические показатели, которые включают в себя три класса показателей: тематические, пространственные и динамические показатели. В состав тематических входят ботанические (геоботанические и биохимические), зоологические и почвенные показатели. За исключением биохимических, все они характеризуют ресурсный потенциал экосистемы.

Тематические критерии

Ботанические критерии. Имеют наибольшее значение, поскольку они не только чувствительны к нарушениям окружающей среды, но и наилучшим образом прослеживают зоны экологического состояния по размерам в пространстве и по стадиям нарушения во времени.

Для зоны экологического риска характерно:

· Ухудшение видового состава естественной растительности и характерных видов, а именно уменьшение обилия господствующих, в особенности полезных, видов;

· Повреждение (например, дымом от заводов) наиболее чувствительных видов (хвойных деревьев – елей, лишайников);

· уменьшение количества лесов;

· снижение продуктивности пастбищной растительности.

Биохимические критерии. Эти критерии экологического нарушения основаны на измерениях аномалий в содержании химических веществ в растениях.

Для зоны экологического риска характерно:

· уменьшение количества углерода и азота в растениях;

· увеличение содержания свинца и ртути в растениях;

Зоологические критерии. Показатели нарушения животного мира могут рассматриваться как на ценотическом, так и на популяционном уровне. Ценотический уровень – это биогеоценоз или экосистема. Показателями нарушенности животного мира на ценотическом уровне являются изменения:

· биомассы и продуктивности;

Показателями нарушенности животного мира на популяционном уровне являются:

· изменение пространственной структуры;

· численности и плотности;

· демографической и генетической структуры.

Зона риска выделяется по критериям начальной стадии нарушения – синантропизация (Синантропизация – приспособление организмов к обитанию вблизи человека: воробьи, вороны, утки, ондатра, лисицы в черте города.). потеря стадного поведения, изменение путей миграции, реакция толерантности (Толерантность – устойчивость, способность организма выносить отклонения факторов среды от оптимальных; речь идѐт о реакции организма на изменение силы влияния фактора среды).

Почвенные критерии. Ухудшение свойств почв является одним из наиболее сильных факторов формирования зон экологического риска, кризиса или бедствия. Прежде всего, это снижение плодородия почв на большой площади и с высокой скоростью. Неблагоприятной хозяйственной деятельностью человека ускоряются и эрозионные процессы. Эти процессы распространены и в естественных условиях, но нарушение человеком устойчивости растительного и почвенного покрова вызывает их значительное ускорение и расширение площади (например, вырубкой лесов, распашкой почв, перевыпасом пастбищ и т.п.).

Для зоны риска характерно:

· Плодородие почв составляет 65-85 % от потенциально возможного;

· Содержание гумуса 70-90% от первоначального;

· Площадь вторично засоленных почв 5-20%

Пространственные критерии. Помимо оценки степени нарушенности экосистемы, большое значение имеет оценка площади еѐ поражения. Если площадь изменения невелика, то при равной глубине воздействия малая по пощади экосистема быстрее восстановится, чем обширная. Например, выгорание лесов на площади в десятки и сотни гектаров обратимо и леса восстанавливаются – это явление характерно для зоны риска.

При одной и той же степени нарушения увеличение нарушенной площади означает более высокий уровень опасности. Например, если сильное нарушение занимает площадь менее 5% территории, то данная территория относится к зоне нормы. Если же степень нарушения умеренная, но нарушено более 50% площади, то данная территория может быть отнесена к зоне экологического риска.

Динамические критерии. Рассмотренные выше статические (статистические) критерии выявления зон экологических нарушений недостаточны для объективной оценки, поскольку не отражают истинной картины бедствия. Более достоверны динамические критерии по скорости нарастания неблагоприятных изменений природной среды. Например, по скорости накопления тяжѐлых металлов, по скорости увеличения площади подвижных песков и т. п.

К зонам экологического риска относят умеренно динамичные территории, на которых скорость изменений растительного покрова составляет до 1-2 % площади в год, а полная смена растительного покрова происходит здесь за 50 – 100 лет.

Экологический риск и качество жизни

В современном обществе возрастает потребность в перспективных технологиях и энергетическом обеспечении. Между тем многие новейшие технологии, в том числе в ядерной энергетике, занимая важное место в повышении уровня жизни в современном обществе, одновременно порождают экологический риск для здоровья человека.

Любое рассмотрение качества жизни включает в себя исследование состояния окружающей среды. Отмечается, что охрана и развитие окружающей природной среды и общественной среды являются не только предпосылкой улучшения качества жизни, но и ее важнейшим компонентом.

Многие социальные экологи отмечают, что качество жизни означает отношение между отдельным человеком и окружающей природной и общественной средой. Качество жизни часто определяется «как совокупность отношений, связывающих индивида, общество и природную среду так, чтобы каждый из этих элементов имел свойственные ему характер и потребности». При этом более высокое качество жизни предполагает наличие как высокого качества окружающей среды, так и терпимой, хорошо организованной социальной среды.

Качество жизни во многом зависит от потребления продуктов производства, а уровень производства во многом определяется профессиональным здоровьем и трудоспособностью населения. Неизлечимые болезни, трудопотери по состоянию здоровья увеличивают стоимость продукции, что, в свою очередь, приводит к ограничению затрат на утилизацию отходов производства, экологию. Такое ограничение влияет на здоровье населения, в том числе профессиональное.

Одним из показателей качества жизни является уровень энергопотребления на душу населения. Однако производство энергии, особенно на ТЭЦ и ГЭС, приводит к сильному загрязнению окружающей среды. Немалая роль принадлежит в этом АЭС и всему ядерно-топливному циклу. По данным экспертов, в ХХ столетии более интенсивно по сравнению с продуктами природы росло потребление синтетических материалов и металла, и этот рост продолжался до 2000 года и далее. Их производство наиболее интенсивно загрязняет окружающую среду и требует огромных энергоресурсов. Потребление — один из элементов качества жизни — тесно связано с ухудшением экологической сферы, а следовательно, и со здоровьем населения. Система «ресурсы Земли — рост потребления — отходы» находится в едином невозобновляемом круговороте.

Экологический риск — это вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате воздействия неблагоприятных экологических факторов.

Риск в жизни человека — неотъемлемая суть его существования. Искусственная среда обитания дает наибольший риск для человека.

Выделяют риск, навязанный извне индивидууму, т. е. неуправляемый им – к нему относится, например, проживание вблизи АЭС или на загрязненных в результате радиационных аварий территориях.

Источник