НОВОСТИ

Пероральное применение гиалуроновой кислоты для лечения пациентов с неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью: патогенетическое обоснование и результаты применения.

Миркин Я.Б. директор по научной работе сети клиник «УРО-ПРО», mirkin@urolife.info

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) вызывается ретроградным забросом содержимого желудка в пищевод и является одним из наиболее распространенных заболеваний ЖКТ в современном мире. По различным оценкам от ГЭРБ страдает 20% – 40% взрослой популяции. Основными симптомами ГЭРБ являются изжога, отрыжка кислым/горьким, боли в эпигастрии и регургитация. Существуют также внепищеводные проявления ГЭРБ – например, боли за грудиной, респираторные или ларингологические симптомы.

При эндоскопическом исследовании у 60% пациентов с типичной симптоматикой ГЭРБ не выявляется видимых повреждений слизистой (неэрозивная рефлюксная болезнь, НЭРБ). Пациенты с НЭРБ обычно характеризуются пролонгированной экспозицией желудочного сока на слизистую пищевода и/или увеличением количества эпизодов рефлюкса.

Причины рефлюкс-эзофагита до конца не выяснены. С одной стороны, известно, что причиной ГЭРБ является воздействие агрессивного содержимого желудка на слизистую пищевода – вследствие его заброса из желудка в пищевод. С другой стороны, рефлюкс из желудка в пищевод происходит и в норме, особенно ночью – во время сна. Доказано, что при ГЭРБ число эпизодов рефлюкса, а также их продолжительность больше, чем у здоровых людей. То есть, в сумме длительность воздействия соляной кислоты и прочих агрессивных субстанций, содержащихся в рефлюктате из желудка у пациентов с ГЭРБ дольше, чем в норме. Эпителий пищевода на такую продолжительность воздействия не рассчитан и постепенно разрушается. Кроме того, одной из причин рефлюкс-эзофагита является разрушение защитного слоя эпителия пищевода. Этот слой состоит из гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата. Также в нем есть бикарбонаты – для нормализации рН в просвете пищевода. Защитный слой предохраняет слизистую пищевода и расположенные под ней нервные окончания от воздействия содержимого желудка. Если слой разрушен – соляная кислота проникает между клеток эпителия в подслизистый слой и воздействует на нервные окончания, вызывая изжогу и прочие симптомы ГЭРБ.

Лечение ГЭРБ основано на применении т.н. ингибиторов протонной помпы (ИПП), которые делают содержимое желудка менее кислым, соответственно уменьшая его агрессивность для пищевода. Это эффективный метод лечения, но:

- В 30 – 40% случаев ИПП не полностью эффективны, часть симптомов остается;

- ИПП нарушают процесс переваривания пищи;

- ИПП уменьшают агрессивность содержимого желудка не только по отношению к пищеводу, но и к бактериям. Иногда побочным эффектом ингибиторов протонной помпы является инфекция кишечника, вызванная клостридиями.

При этом, результаты недавних исследований продемонстрировали, что симптомы могут проявляться даже на фоне приема ингибиторов протонной помпы т.е. рефлюксе слабокислого или нейтрального желудочного содержимого. Это объясняет тот факт, что несмотря на успешное применение ингибиторов протонной помпы (ИПП), у 30% пациентов сохраняются симптомы ГЭРБ. У пациентов с НЭРБ эффективность ИПП еще ниже – симптомы сохраняются в 40% случаев. Также не следует забывать о побочных эффектах ИПП, например инфицировании кишечника Clostridium difficile. Таким образом, возникает необходимость в разработке дополнительных способов лечения ГЭРБ/НЭРБ.

В 2013 году были опубликованы результаты лечения ГЭРБ/НЭРБ при помощи комбинации:

- Гиалуроновой кислоты

- Хондроитинсульфата

- Биоадгезивного термопластичного полимера

Гиалуроновая кислота является важным компонентом внеклеточного матрикса, кроме того гиалуроновая кислота участвует в процессе реэпитэлизации и гидратации дефектов слизистой оболочки. Также гиалуроновая кислота является наиболее важным компонентом т.н. гликозаминогликанового (ГАГ) слоя. ГАГ-слой является защитным барьером для слизистых оболочек, предохраняя их от воздействия повреждающих факторов. В мочевом пузыре гликозаминогликановый барьер предохраняет уротелий от воздействия агрессивных компонентов мочи, а в пищеводе – от воздействия агрессивного желудочного содержимого.

В урологии более 20 лет применяется введение гиалуроновой кислоты в мочевой пузырь с целью защиты и восстановления уротелия. В гастроэнтерологии для защиты и восстановления эпителия пищевода было разработано итальянское медицинское изделие “Esoxx”, содержащее основные компоненты гликозаминогликанового слоя: гиалуроновую кислоту и хондроитинсульфат. Для усиления и пролонгации действия гликозаминогликанов, в композицию добавили биоадгезивный термопластичный полимер.

“Esoxx” продемонстрировал хорошие результаты в рандомизированном плацебо-контроллируемом исследовании. Этот класс препаратов назвали эзофагопротекторами.

Исходя из успешного применения “Esoxx”, мы решили разработать российский эзофагопротектор под названием «ЭЗОВИСК» – для лечения ГЭРБ/НЭРБ. Мы более 10 лет занимаемся разработкой и производством протекторов уротелия на базе гиалуроната натрия, поэтому основой для препарата мы решили использовать гиалуроновую кислоту. Эффективность гиалуроновой кислоты при ГЭРБ/НЭРБ основана на нескольких положениях:

- Гистологически, в дистальном отделе пищевода при ГЭРБ отмечается увеличение межклеточных промежутков, нарушение барьерной функции эпителия пищевода.

- Агрессивное содержимое желудка при рефлюксе проникает через расширенные межклеточные промежутки к lamina propria, где воздействует на нервные окончания – вызывая характерные симптомы ГЭРБ/НЭРБ

- Длительная экспозиция рефлюксного содержимого вызывает микро- или макроскопические повреждения эпителия пищевода.

Гиалуроновая кислота восстанавливает барьерную функцию эпителия пищевода:

- Встраиваясь в межклеточный матрикс.

- Восстанавливая гликозаминогликановый слой.

- Участвуя в регенерации поврежденных участков слизистой.

Проблема применения эзофагопротекторов заключается в том, что их экспозиция очень короткая. Пищевод предназначен для доставки пищи в желудок, поэтому гиалуроновая кислота воздействует на слизистую только несколько секунд.

Следовательно, для повышения эффективности эзофагопротекторов необходимо найти способы пролонгации их действия.

Для этого применяются различные биоадгезивные полимеры, например термопластичный полимер «Коллифор П 407» в “Esoxx”.

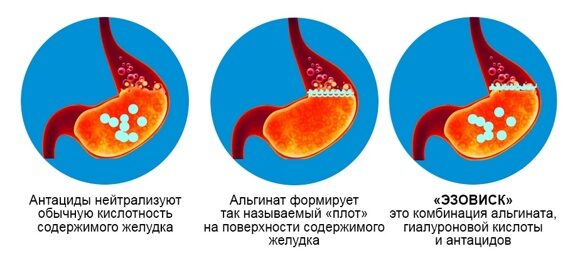

Мы решили пойти несколько иным путем. Биоадгезивный полимер альгинат натрия давно применяется в гастроэнтерологии. В присутствии CaCl он создает антирефлюксный барьер на поверхности желудочного содержимого. Также альгинат натрия обладает биоадгезивными свойствами. За счет разной полярности он как бы «примагничивается» к эпителию. Это свойство альгината натрия а также его регенеративные свойства используются например, при создании антибактериальных биополимерных композиций (альгинат натрия + канамицин).

Таким образом, в нашей композиции альгинат натрия создает антирефлюксный барьер на поверхности желудочного содержимого, а также усиливает адгезию гиалуроновой кислоты к эпителию пищевода – пролонгируя ее действие. Для «сшивки» гиалуроновой кислоты и альгината натрия мы использовали кальция хлорид.

Еще одним важным свойством альгината натрия является стимуляция регенерации поврежденного эпителия.

Третьим компонентом «ЭЗОВИСКа» являются бикарбонаты, которые нормализуют рН на поверхности желудочного содержимого и в пищеводе.

Подводя итог написанному выше, эффективность «ЭЗОВИСКа» обусловлена действием входящих в его состав компонентов:

- Гиалуронат натрия (гиалуроновая кислота) обволакивает пищевод и встраивается в его защитный слой, предотвращая дальнейшее повреждение и способствуя регенерации.

- Альгинат натрия защищает эпителий пищевода и продлевает действие «ЭЗОВИСКа», а также образует антирефлюксный барьер на поверхности желудочного содержимого.

- Бикарбонаты нормализуют рН содержимого желудка, попавшего в пищевод (при этом рН в желудке не изменяется). Таким образом, в желудке продолжается нормальный процесс переваривания пищи.

Таким образом, «ЭЗОВИСК» защищает и восстанавливает слизистую пищевода, препятствует рефлюксу содержимого желудка в пищевод, а также нормализует рН в просвете пищевода.

Показания к приему «ЭЗОВИСКа»:

- Гастро-эзофаго рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

- Лучевой эзофагит

- Пищевод Баррета

«ЭЗОВИСК» необходимо принимать по 10 мл после каждого приема пищи и непосредственно перед сном. Продолжительность курса лечения – 1 месяц.

«ЭЗОВИСК» можно сочетать с ингибиторами протонной помпы, но возможно уменьшение их дозировки.

Мы оценили эффективность применения «ЭЗОВИСКа» (исследование проводилось на базе клиники «УРО-ПРО», г.Краснодар). В исследовании участвовали 18 пациентов, оценка эффективности проводилась при помощи опросника GERD-HRQL:

Каждый симптом оценивался по аналоговой шкале:

0 = нет симптомов

1 = симптомы присутствуют, но не беспокоят

2 = симптомы присутствуют и беспокоят, но не каждый день

3 = симптомы беспокоят ежедневно

4 = симптомы влияют на ежедневную деятельность

5 = симптомы настолько выражены, что нормальная деятельность невозможна

Источник

Лечебное питание при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

ВРЕМЯ ПРИЕМА АНАЛИЗОВ

1. Забор крови

с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 в 120 каб.

2. Прием анализов мочи, кала. с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 в 123 каб.

(яйца глистов, цисты лямблий) — собирать кал в пластиковую или стеклянную банку

копрограмму — собирать кал в пластиковую банку

3. Прием анализов кала на антиген лямблий — собирать кал в пластиковую банку.

4. Прием анализов на бак/посев, забор мазков с 8-00 до 12-00; с 13-00 до 16-00 в 123 каб.

(на дисбактериоз, на кишечную группу бактерий) – собирать кал в специальную стерильную банку.

Модификация образа жизни и режима питания.

Важнейшим принципом лечебного питания при ГЭРБ вне зависимости от фазы заболевания является частое дробное питание (5-6 раз в сутки) средними порциями. Чрезвычайно важно не ложиться или пребывать в неудобном сидячем (полусогнутом) положении в течении 1.5-2 часов после приема пищи, не принимать пищу непосредственно перед сном. Не желательно носить тесную одежду, затягивать туго пояс. Спать целесообразно с возвышенным изголовьем. Лицам с избыточной массой тела целесообразно похудание. Животный жир, содержащийся в продуктах, должен быть равномерно распределен на все приемы пищи и исключен (минимизирован) в последнем приеме пищи перед сном.

Комментарии: изжога и другие симптомы ГЭРБ появляются в результате избыточной продукции соляной кислоты и/или забросе желудочного содержимого в пищевод, поэтому лечебное питание и модификация образа жизни должны решить две основные задачи:

Уменьшить кислотную агрессию и предотвратить забросы желудочного содержимого в пищевод.

При приеме пищи часть накопившейся в желудке кислоты «расходуется» на процесс пищеварения. При употреблении небольшого количества продуктов на один прием пищи исключается перерастяжение желудка, являющееся дополнительным фактором, способствующим избыточной секреции соляной кислоты. В то же время, даже не большого приема пищи достаточно для связывания и выведения из желудка достаточного количества кислоты. Уменьшение кислотной агрессии достигается с помощью дробного питания небольшими порциями пищи, а так же с помощью контроля за качественным составом рациона (животный жир задерживается в желудке максимально долго, что сопровождается значительной секрецией соляной кислоты после приема пищи). Важнейшим аспектом лечебного питания при ГЭРБ является своевременная эвакуация пищи из желудка в кишечник. Лежачее и полусогнутое сидячее положение затрудняют нормальную эвакуацию пищи из желудка. Переедание и ношение тесной одежды повышают давление в брюшной полости и способствуют забросу желудочного содержимого в пищевод.

Таким образом, с помощью модификации образа жизни можно уменьшить выраженность гастроэзофагеального рефлюкса.

Источник

Опыт лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Обеспечение эффективного контроля над желудочной секрецией — одно из главных условий успешной терапии так называемых «кислотозависимых» заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В клинической и поликлинической практике в настоящее время для

Обеспечение эффективного контроля над желудочной секрецией — одно из главных условий успешной терапии так называемых «кислотозависимых» заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта. В клинической и поликлинической практике в настоящее время для ингибирования соляной кислоты париетальными клетками слизистой оболочки желудка чаще всего используются блокаторы Н2-рецепторов гистамина второго (ранитидин) и третьего (фамотидин) поколений, несколько реже — ингибиторы протонного насоса (омепразол, рабепразол), а для нейтрализации уже выделенной в полость желудка соляной кислоты — антацидные препараты. Антацидные препараты иногда применяются в лечении больных, страдающих так называемыми «кислотозависимыми» заболеваниями, в сочетании с Н2-блокаторами рецепторов гистамина; иногда в качестве терапии по «требованию» в сочетании с ингибиторами протонного насоса. Одна или две «разжеванные» антацидные таблетки не оказывают значительного эффекта [10] на фармакокинетику и фармакодинамику фамотидина, применяемого в дозе 20 мг.

Между этими медикаментозными препаратами существуют определенные различия, перечислим основные из них: различные механизмы действия; скорость наступления терапевтического эффекта; продолжительность действия; разная степень эффективности их терапевтического действия в зависимости от времени приема препарата и приема пищи; стоимость медикаментозных препаратов [1]. Вышеперечисленные факторы не всегда учитываются врачами при лечении больных.

В последние годы в литературе все чаще обсуждаются вопросы фармакоэкономической эффективности использования в терапии «кислотозависимых» заболеваний различных медикаментозных препаратов, применяющихся по той или иной схеме [2, 7]. Стоимость обследования и лечения больных особенно важно учитывать в тех случаях, когда больные в силу особенностей заболевания нуждаются в продолжительном лечении [4, 6], например при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это весьма распространенное заболевание, обследование и лечение таких пациентов требуют значительных расходов.

Как известно, у большей части больных ГЭРБ отсутствуют эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита. Однако по мере прогрессирования ГЭРБ появляются патологические изменения слизистой оболочки пищевода. Симптомы этого заболевания оказывают на качество жизни такое же воздействие, что и симптомы других заболеваний, включая и ишемическую болезнь сердца [5]. Замечено [8] отрицательное воздействие ГЭРБ на качество жизни, особенно на показатели боли, психическое здоровье и социальную функцию. У больных, страдающих ГЭРБ, высок риск появления пищевода Барретта, а затем и аденокарциномы пищевода. Поэтому при первых же клинических симптомах ГЭРБ, особенно при возникновении эндоскопических признаков эзофагита, необходимо уделять достаточное внимание своевременному обследованию и лечению таких больных.

В настоящее время лечение больных ГЭРБ проводится, в частности, препаратом фамотидин (гастросидин) в обычных терапевтических дозировках (по 20 мг или по 40 мг в сутки). Этот препарат обладает рядом достоинств: удобство применения (1-2 раза в сутки), высокая эффективность в терапии «кислотозависимых» заболеваний, в том числе и по сравнению с антацидными препаратами [9], а также большая безопасность по сравнению с циметидином. Однако наблюдения показали [1], что в ряде случаев для повышения эффективности терапии целесообразно увеличение суточной дозы гастросидина, что, по некоторым наблюдениям [1], снижает вероятность появления побочных эффектов по сравнению с использованием в повышенных дозах блокаторов Н2-рецепторов гистамина первого (циметидин) и второго (ранитидин) поколений. Преимущество фамотидина [11] перед циметидином и ранитидином заключается в более продолжительном ингибирующем эффекте на секрецию соляной кислоты обкладочными клетками слизистой оболочки желудка.

Существуют и другие преимущества блокаторов Н2-рецепторов гистамина (ранитидина или фамотидина) перед ингибиторами протонного насоса; в частности, назначение этих препаратов на ночь позволяет эффективно использовать их в лечении больных из-за отсутствия необходимости соблюдать определенную «временную» связь между приемом этих препаратов и пищи. Назначение некоторых ингибиторов протонного насоса на ночь не позволяет использовать их на полную мощность: эффективность ингибиторов протонного насоса снижается, даже если эти препараты приняты больными вечером и за час до приема пищи. Однако суточное мониторирование рН, проведенное у больных, лечившихся омезом (20 мг) или фамотидином (40 мг), свидетельствует [3] о том, что продолжительность действия этих препаратов (соответственно 10,5 ч и 9,4 ч) не перекрывает период ночной секреции, и в утренние часы у значительной части больных вновь наблюдается «закисление» желудка. В связи с этим необходим и утренний прием этих препаратов.

Определенный научно-практический интерес вызывает изучение эффективности и безопасности использования фамотидина и омеза (омепразола) в более высоких дозировках при лечении больных, страдающих «кислотозависимыми» заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Нами изучены результаты клинико-лабораторного и эндоскопического обследования и лечения 30 больных (10 мужчин и 20 женщин), страдающих ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита. Возраст больных — от 18 до 65 лет. При поступлении в ЦНИИГ у 30 пациентов выявлены основные клинические симптомы ГЭРБ (изжога, боль за грудиной и/или в эпигастральной области, отрыжка), у 25 больных наблюдались клинические симптомы, в основном ассоциируемые с нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта (чувство быстрого насыщения, переполнения и растяжения желудка, тяжесть в подложечной области), обычно возникающие во время или после приема пищи. Сочетание тех или иных клинических симптомов, частота и время их возникновения, а также интенсивность и продолжительность у разных больных были различными. Каких-либо существенных отклонений в показателях крови (общий и биохимический анализы), в анализах мочи и кала до начала терапии не отмечено.

При проведении эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) у 21 больного выявлен рефлюкс-эзофагит (при отсутствии эрозий), в том числе у 4 больных обнаружена рубцово-язвенная деформация луковицы двенадцатиперстной кишки и у одного больного — щелевидная язва луковицы двенадцатиперстной кишки (5 больных страдали язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом). Кроме того, у одной больной обнаружена пептическая язва пищевода на фоне рефлюкс-эзофагита и у 8 больных — эрозивный рефлюкс-эзофагит. У всех больных, по данным ЭГДС, обнаружена недостаточность кардии (в сочетании с аксиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или без нее).

В лечении таких пациентов использовался гастросидин (фамотидин) в дозировке 40-80 мг в сутки в течение 4 недель (первые 2-2,5 недели лечение проводилось в стационаре ЦНИИГ, в последующие 2 недели пациенты принимали гастросидин в амбулаторно-поликлинических условиях). Терапию гастросидином всегда начинали и продолжали при отсутствии выраженных побочных эффектов, пациентам назначали по 40 мг 2 раза в сутки в течение 4 недель; лишь при появлении диареи и крапивницы дозировку гастросидина уменьшали до 40 мг в сутки.

Исследование было выполнено с учетом критериев включения и исключения больных из исследования согласно правилам клинической практики.

При проведении ЭГДС определяли НР, используя быстрый уреазный тест (один фрагмент антрального отдела желудка в пределах 2-3 см проксимальнее привратника) и гистологическое исследование биопсийного материала (два фрагмента антрального отдела в пределах 2-3 см проксимальнее привратника и один фрагмент тела желудка в пределах 4-5 см проксимальнее угла желудка). При обследовании больных при необходимости проводили УЗИ органов брюшной полости и рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта. Полученные данные, включая и выявленные побочные эффекты, регистрировали в истории болезни.

В период проведения исследования больные дополнительно не принимали ингибиторы протонного насоса, блокаторы Н2-рецепторов гистамина или другие так называемые «противоульцерогенные» препараты, включая антацидные препараты и средства, содержащие висмут. 25 из 30 пациентов (84%) из-за наличия клинических симптомов, ассоциируемых чаще всего с нарушением моторики верхних отделов пищеварительного тракта, дополнительно получали прокинетики: домперидон (мотилиум) в течение 4 недель или метоклопрамид (церукал) в течение 3-4 недель.

Лечение больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита всегда начинали с назначения им гастросидина по 40 мг 2 раза в сутки (предполагалось, что в случае появления существенных побочных эффектов доза гастросидина будет уменьшена до 40 мг в сутки). Через 4 недели от начала лечения (с учетом состояния больных) при наличии клинических признаков ГЭРБ и (или) эндоскопических признаков эзофагита терапию продолжали еще в течение 4 недель. Через 4-8 недель по результатам клинико-лабораторного и эндоскопического обследования предполагалось подвести итоги лечения больных ГЭРБ.

При лечении больных гастросидином (фамотидином) учитывались следующие факторы: эффективность гастросидина в подавлении как базальной и ночной, так и стимулированной пищей и пентагастрином секреции соляной кислоты, отсутствие изменений концентрации пролактина в сыворотке крови и антиандрогенных эффектов, отсутствие влияния препарата на метаболизм в печени других лекарственных средств.

По результатам анализа обследования и лечения больных ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита в большинстве случаев терапия была признана эффективной. На фоне проводимого лечения у больных ГЭРБ с рефлюкс-эзофагитом (при отсутствии эрозий и пептической язвы пищевода) основные клинические симптомы исчезали в течение 4-12 дней; у пациентов с эрозивным рефлюкс-эзофагитом боль за грудиной постепенно уменьшалась и исчезала на 4-5-й день от начала приема гастросидина; у больной с пептической язвой пищевода на фоне рефлюкс-эзофагита — на 8-й день.

Двое из 30 больных (6,6%) через 2-3 дня от начала лечения отказались от приема гастросидина, с их слов, из-за усиления болей в эпигастральной области и появления тупых болей в левом подреберье, хотя объективно состояние их было вполне удовлетворительным. Эти больные были исключены из исследования.

По данным ЭГДС, через 4 недели лечения у 17 пациентов из 28 (60,7%) исчезли эндоскопические признаки рефлюкс-эзофагита, у 11 — отмечена положительная динамика — уменьшение выраженности эзофагита. Поэтому в дальнейшем этих больных лечили гастросидином в амбулаторно-поликлинических условиях в течение еще 4 недель по 40 мг 2 раза в сутки (7 больных) и по 40 мг 1 раз в сутки (4 больных, у которых ранее была снижена дозировка гастросидина).

Весьма спорным остается вопрос — рассматривать ли рефлюкс-эзофагит, нередко наблюдаемый при язвенной болезни (чаще всего при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки), как осложнение этого заболевания или же считать его самостоятельным, сопутствующим язвенной болезни заболеванием? Наш многолетний опыт наблюдений показывает, что, несмотря на некоторую связь ГЭРБ и язвенной болезни (их относительно частое сочетание и даже появление или обострение рефлюкс-эзофагита в результате проведения антихеликобактерной терапии), все же язвенную болезнь и ГЭРБ (в том числе и в стадии рефлюкс-эзофагита) следует считать самостоятельными заболеваниями. Мы неоднократно наблюдали больных с частыми обострениями ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита (при наличии у них рубцово-язвенной деформации луковицы двенадцатиперстной кишки). Последнее обострение язвенной болезни (с образованием язвы в луковице двенадцатиперстной кишки) у этих больных отмечалось 6-7 и более лет назад (значительно реже, чем рецидивы ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита), однако при очередном обострении язвенной болезни с образованием язвы в луковице двенадцатиперстной кишки всегда при эндоскопическом исследовании выявляли и рефлюкс-эзофагит. Мы уверены, что при наличии современных медикаментозных препаратов лечить неосложненную язвенную болезнь значительно легче, чем ГЭРБ: период терапии при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки занимает значительно меньше времени по сравнению с терапией ГЭРБ; да и в период ремиссии этих заболеваний пациенты с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки чувствуют себя более комфортно, в то время как больные ГЭРБ вынуждены для улучшения качества жизни отказываться от приема значительно большего количества продуктов и напитков.

При обследовании (через 8 недель лечения) трое из 11 больных по-прежнему предъявляли жалобы, ассоциированные с нарушением моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Трое больных при хорошем самочувствии отказались от проведения контрольной ЭГДС через 8 недель. По данным ЭГДС, у 7 из 8 больных отмечено исчезновение эндоскопических признаков эзофагита (в том числе у одной больной — заживление пептической язвы пищевода).

Определение НР проводилось у всех 30 больных: в 11 случаях выявлена обсемененность НР слизистой оболочки желудка (по данным быстрого уреазного теста и гистологического исследования материалов прицельных гастробиопсий). Антихеликобактерная терапия в период лечения больным ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита не проводилась.

При оценке безопасности проведенного лечения каких-либо значимых отклонений в лабораторных показателях крови, мочи и кала отмечено не было. У 4 больных (13,3%), у которых ранее наблюдался «нормальный» (регулярный) стул, на 3-й день лечения гастросидином (в дозе 40 мг 2 раза в сутки) был отмечен, с их слов, «жидкий» стул (кашицеобразный, без патологических примесей), в связи с чем доза гастросидина была уменьшена до 40 мг в сутки. Через 10-12 дней после снижения дозы стул нормализовался без какой-либо дополнительной терапии. Интересно отметить, что еще у 4 больных, которые ранее страдали запорами, на фоне проводимого лечения стул нормализовался на 7-й день. У 3 из 30 больных (10%) на 3-4-й день приема гастросидина появились высыпания на коже туловища и конечностей (крапивница). После уменьшения дозировки гастросидина до 40 мг в сутки и проведения дополнительного лечения диазолином (по 0,1 г 3 раза в день) высыпания на коже исчезли.

Проведенные исследования показали целесообразность и эффективность терапии ГЭРБ в стадии рефлюкс-эзофагита гастросидином по 40 мг 2 раза в сутки, особенно при лечении больных с выраженными болевым синдромом и изжогой. Такое лечение может успешно проводиться в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях. Изучение отдаленных результатов проведенного лечения позволит определить продолжительность периода ремиссии этого заболевания и целесообразность лечения гастросидином в качестве «поддерживающей» терапии или же терапии «по требованию».

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию

Источник