Какие витамины при гипоксии

10.1. Классификация гипоксических состояний

Гипоксия – типовой патологический процесс, характеризующийся снижением содержания кислорода в крови (гипоксемией) и тканях, развитием комплекса вторичных неспецифических метаболических и функциональных расстройств, а также реакцией адаптации.

Первая классификация гипоксических состояний была предложена Баркрофтом (1925), а затем дополнена и усовершенствована И.Р. Петровым (1949). Классификация И.Р. Петрова используется и в наше время. Согласно этой классификации различают гипоксии экзогенного и эндогенного происхождения.

В основе гипоксии экзогенного происхождения лежит недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе, в связи с чем выделяют нормобарическую и гипобарическую гипоксию. К гипоксиям эндогенного происхождения относятся следующие типы:

а) дыхательная (респираторная); б) сердечно-сосудистая (циркуляторная); в) гемическая (кровяная); г) тканевая (гистотоксическая); д) смешанная.

По течению различают:

• молниеносную (в течение нескольких секунд, например, при разгерметизации летательных аппаратов на большой высоте);

• острую (которая развивается через несколько минут или в пределах часа в результате острой кровопотери, острой сердечной или дыхательной недостаточности, при отравлении угарным газом, цианидами, при шоке, коллапсе);

• подострую (она формируется в течение нескольких часов при попадании в организм метгемоглобинообразователей, таких как нитраты, бензол, а в ряде случаев в результате медленно нарастающей дыхательной или сердечной недостаточности;

• хроническую гипоксию, которая возникает при дыхательной и сердечной недостаточности и других формах патологии, а также при хронической анемии, пребывании в шахтах, колодцах, при работе в водолазных и защитных костюмах.

а) местную (локальную) гипоксию, развивающуюся при ишемии, венозной гиперемии, престазе и стазе в зоне воспаления;

б) общую (системную) гипоксию, которая наблюдается при гиповолемии, сердечной недостаточности, шоке, коллапсе, ДВС-синдроме, анемиях.

Известно, что наиболее устойчивыми к гипоксии являются кости, хрящи и сухожилия, которые сохраняют нормальную структуру и жизнеспособность в течение многих часов при полном прекращении снабжения кислородом. Поперечно-полосатые мышцы выдерживают гипоксию в течение 2 часов; почки, печень – 20-30 минут. Наиболее чувствительна к гипоксии кора головного мозга.

10.2. Общая характеристика этиологических и патогенетических факторов гипоксий экзогенного и эндогенного происхождения

Экзогенный тип гипоксии развивается при уменьшении парциального давления кислорода в воздухе, поступающем в организм. При нормальном барометрическом давлении говорят о нормобарической экзогенной гипоксии (примером может служить нахождение в замкнутых помещениях малого объема). При снижении барометрического давления развивается гипобарическая экзогенная гипоксия (последнее наблюдается при подъеме на высоту, где РО2 воздуха снижено примерно до 100 мм рт. ст. Установлено, что при снижении РО2 до 50 мм рт. ст. возникают тяжелые расстройства, несовместимые с жизнью).

В ответ на изменение показателей газового состава крови (гипоксемию и гиперкапнию) возбуждаются хеморецепторы аорты, каротидных клубочков, центральные хеморецепторы, что вызывает стимуляцию бульбарного дыхательного центра, развитие тахи- и гиперпное, газового алкалоза, увеличение числа функционирующих альвеол.

Эндогенные гипоксические состояния являются в большинстве случаев результатом патологических процессов и болезней, приводящих к нарушению газообмена в легких, недостаточному транспорту кислорода к органам или к нарушению его утилизации тканями.

Дыхательная (респираторная) гипоксия

Респираторная гипоксия возникает вследствие недостаточности газообмена в легких, которая может быть обусловлена следующими причинами: альвеолярной гиповентиляцией, сниженной перфузией кровью легких, нарушением диффузии кислорода через аэрогематический барьер, и соответственно, нарушением вентиляционно-перфузионного соотношения. Патогенетическую основу дыхательной гипоксии составляют снижение содержания оксигемоглобина, повышение концентрации восстановленного гемоглобина, гиперкапния и газовый ацидоз.

Гиповентиляция легких является результатом действия ряда патогенетических факторов:

а) нарушения биомеханических свойств дыхательного аппарата при обструктивных и рестриктивных формах патологии;

б) расстройств нервной и гуморальной регуляции вентиляции легких;

в) снижения перфузии легких кровью и нарушения диффузии О2 через аэрогематический барьер;

г) избыточного внутри- и внелегочного шунтирования венозной крови.

Циркуляторная (сердечно-сосудистая, гемодинамическая) гипоксия развивается при локальных, региональных и системных нарушениях гемодинамики. В зависимости от механизмов развития циркуляторной гипоксии можно выделить ишемическую и застойную формы. В основе циркуляторной гипоксии может лежать абсолютная недостаточность кровообращения или относительная при резком возрастании потребности тканей в кислородном обеспечении (при стрессорных ситуациях).

Генерализованная циркуляторная гипоксия возникает при сердечной недостаточности, шоке, коллапсе, обезвоживании организма, ДВС-синд-роме и т.д., причем, если нарушения гемодинамики возникают в большом круге кровообращения, насыщение крови кислородом в легких может быть нормальным, а нарушается его доставка к тканям в связи с развитием венозной гиперемии и застойных явлений в большом круге кровообращения. При нарушениях гемодинамики в сосудах малого круга кровообращения страдает оксигенация артериальной крови. Локальная циркуляторная гипоксия возникает в зоне тромбоза, эмболии, ишемии, венозной гиперемии в тех или иных органах и тканях.

Особое место занимает гипоксия, связанная с нарушением транспорта кислорода в клетки при снижении проницаемости мембран для О2. Последнее наблюдается при интерстициальном отеке легких, внутриклеточной гипергидратации.

Для циркуляторной гипоксии характерны: снижение РаО2, увеличение утилизации О2 тканями вследствие замедления кровотока и активации системы цитохром, возрастание уровня ионов водорода и углекислого газа в тканях. Нарушение газового состава крови приводит к рефлекторной активации дыхательного центра, развитию гиперпноэ, увеличению скорости диссоциации оксигемоглобина в тканях.

Гемический (кровяной) тип гипоксии возникает в результате уменьшения эффективной кислородной емкости крови и, следовательно, ее кислород транспортирующей функции. Транспорт кислорода от легких к тканям почти полностью осуществляется при участии Hb. Главными звеньями снижения кислородной емкости крови являются:

1) уменьшение содержания Нb в единице объема крови и в полном объеме, например, при выраженных анемиях, обусловленных нарушением костно-мозгового кроветворения различного генеза, при постгеморрагических и гемолитической анемиях.

2) нарушение транспортных свойств Нb, которое может быть обусловлено либо снижением способности Нb эритроцитов связывать кислород в капиллярах легких, либо транспортировать и отдавать оптимальное количество его в тканях, что наблюдается при наследственных и приобретенных гемоглобинопатиях.

Достаточно часто гемическая гипоксия наблюдается при отравлении окисью углерода («угарным газом»), так как окись углерода обладает чрезвычайно высоким сродством к гемоглобину, почти в 300 раз превосходя сродство к нему кислорода. При взаимодействии окиси углерода с гемоглобином крови образуется карбоксигемоглобин, лишенный способности транспортировать и отдавать кислород.

Окись углерода содержится в высокой концентрации в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания, в бытовом газе и т.д.

Выраженные нарушения жизнедеятельности организма развиваются при увеличении содержания в крови НbСО до 50% (от общей концентрации гемоглобина). Повышение его уровня до 70-75 % приводит к тяжелой гипоксемии и летальному исходу.

Карбоксигемоглобин имеет ярко-красный цвет, поэтому при его избыточном образовании в организме кожа и слизистые становятся красными. Устранение СО из вдыхаемого воздуха приводит к диссоциации НbСО, но этот процесс протекает медленно и занимает несколько часов.

Воздействие на организм ряда химических соединений (нитратов, нитритов, окисла азота, бензола, некоторых токсинов инфекционного происхождения, лекарственных средств: феназепама, амидопирина, сульфаниламидов, продуктов ПОЛ и т.д.) приводит к образованию метгемоглобина, который не способен переносить кислород, так как содержит окисную форму железа (Fe3+).

Окисная форма Fe3+ обычно находится в связи с гидроксилом (ОН-). МетНb имеет темно-коричневую окраску и, именно этот оттенок приобретают кровь и ткани организма. Процесс образования метНb носит обратимый характер, однако его восстановление в нормальный гемоглобин происходит относительно медленно (в течение нескольких часов), когда железо Нb вновь переходит в закисную форму. Образование метгемоглобина не только снижает кислородную емкость крови, но и уменьшает способность активного оксигемоглобина диссоциировать с отдачей кислорода тканям.

Тканевая (гистотоксическая) гипоксия развивается вследствие нарушения способности клеток поглощать кислород (при нормальной его доставке к клетке) или в связи с уменьшением эффективности биологического окисления в результате разобщения окисления и фосфорилирования.

Развитие тканевой гипоксии связывают со следующими патогенетическими факторами:

1. Нарушением активности ферментов биологического окисления в процессе:

а) специфического связывания активных центров фермента, например, цианидами и некоторыми антибиотиками;

б) связывания SН-групп белковой части фермента ионами тяжелых металлов (Аg2+, Нg2+, Сu2+), в результате чего образуются неактивные формы фермента;

в) конкурентного блокирования активного центра фермента веществами, имеющими структурную аналогию с естественным субстратом реакции (оксалаты, малонаты).

2. Нарушением синтеза ферментов, которое может возникать при дефиците витаминов В1 (тиамина), ВЗ (РР), никотиновой кислоты и др., а также при кахексии различного происхождения.

3. Отклонениями от оптимума физико-химических параметров внутренней среды организма: рН, температуры, концентрации электролитов и др. Эти изменения возникают при разнообразных заболеваниях и патологических состояниях (гипотермиях и гипертермиях, недостаточности почек, сердца и печени, анемиях) и снижают эффективность биологического окисления.

4. Дезинтеграцией биологических мембран, обусловленной воздействием патогенных факторов инфекционной и неинфекционной природы, сопровождающейся снижением степени сопряжения окисления и фосфорилирования, подавлением образования макроэргических соединений в дыхательной цепи. Способностью разобщать окислительное фосфорилирование и дыхание в митохондриях обладают: избыток ионов Н+ и Са2+, свободных жирных кислот, адреналина, тироксина и трийодтиронина, некоторых лекарственных веществ (дикумарина, грамицидина и др.). В этих условиях увеличиваются расход кислорода тканями. В случаях набухания митохондрий, разобщения окислительного фосфорилирования и дыхания большая часть энергии трансформируется в тепло и не используется для ресинтеза макроергов. Эффективность биологического окисления снижается.

Источник

Гипоксия в родах. Помощь остеопата

Гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы перинатального генеза – это очень частый диагноз, с которым обращаются родители со своими детьми. 75-85% заболеваний нервной системы у детей своими истоками уходят в ранние сроки внутриутробного развития или проблемы в родах. Внутриматочная гипоксия и гипоксия в родах обуславливают нарушения маточно-плацентарного кровообращения, что может сопровождаться недостатком кислорода у плода. Гипоксические нарушения у детей часто связаны с функциональным дисбалансом, ограничением кровотока и движения ликвора. Остеопатия нормализует движения в теле и способствует питанию мозга, исправлению негативных послествий перенесенной гипоксии.

Гипоксия и асфиксия, происходящие в родах и в период новорожденности, не проходят бесследно и могут оказать негативное воздействие на развивающийся мозг. Исходом может стать значительная потеря нейронов, дистрофические изменения нервных клеток в коре головного мозга и в подкорковых структурах и желудочках головного мозга.

В клинической картине могут быть такие симптомы:

- снижение или отсутствие сосательного рефлекса

- поражение нервной системы

- срыгивания

- детский церебральный паралич

- пирамидная недостаточность

- гидроцефалия

При дефиците кислорода нарушается ауторегуляция мозгового кровообращения, изменяется проницаемость нейронов, нарушается обмен веществ в нервных клетках, скапливаются вредные аминокислоты и свободные радикалы. В результате токсических действий этих веществ наступает гибель нейронов, возникает запрограммированная смерть нервных клеток. С учетом прогрессирования деформации нейронов, клинические симптомы могут проявиться позже, через несколько лет. Это говорит о том, что дети после перенесенной гипоксии должны наблюдаться неврологом и остеопатом.

Диагностика гипоксии

Дети с диагнозом перинатальное постгипоксическое поражение ЦНС наблюдаются неврологом в течение 2 лет. По истечении этого срока диагноз снимается, либо меняется на более сложный (ДЦП, гидроцефалия и тд).

Методы диагностики постгипоксического состояния:

- УЗИ головного мозга показывает анатомию нервной системы

- электроэнцефалограмма (ЭЭГ) характеризует функцию нейронов

- допплерография сосудов головного мозга характеризует функции сосудов мозга, с какой скоростью и симметричностью они работают и насколько качественно доставляют кислород мозгу.

- МРТ крайне редко делается детям в первые 2 года, так как требуется наркоз для проведения этого исследования.

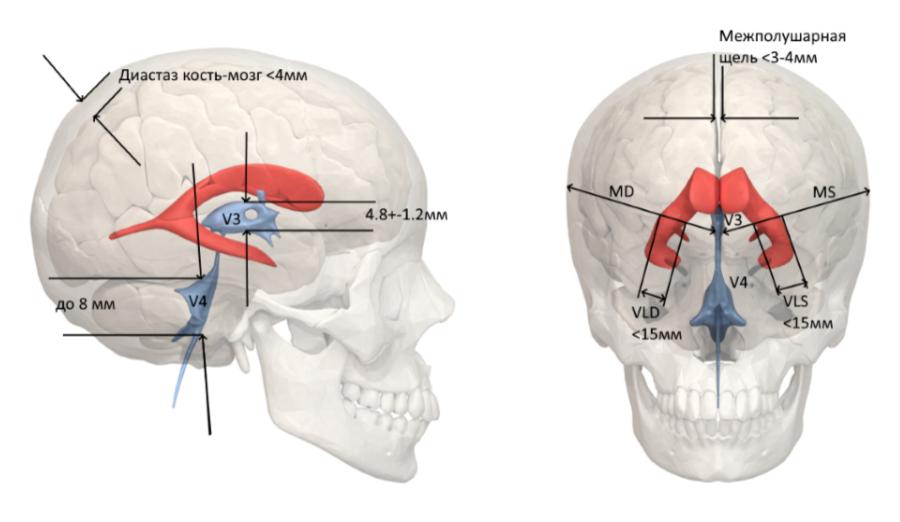

На УЗИ головного мозга определяются следующие постгипоксические изменения:

- Кисты (появляются уже после 10-14 дня после гипоксии).

- Деформация извилин и борозд головного мозга.

- Перивентрикулярная лейкомаляция – некроз клеток мозга вокруг желудочков мозга, является в плане прогноза крайне неприятным симптомом, часто заканчивается гидроцефалией и ДЦП.

- Увеличение размеров желудочков мозга, межполушарной щели и других ликворосодержащих пространств.

Периодичность проведения исследований у детей, перенесших гипоксию, 1 раз в 3 месяца до года и 1 раз в 6 мес. на втором году жизни.

Оценка по шкале Апгар не единственный критерий перенесенной гипоксии. Например, у плода, в ответ на недостаток кислорода, открывается сфинктер прямой кишки и меконий выходит в околоплодные воды, из-за чего они становятся зелеными. О кислородном голодании может свидетельствовать также состояние плаценты (преждевременное старение, аномалия развития сосудов, и т.д.). Иногда такие дети рождаются с высокой оценкой по шкале Апгар, но гипоксия все-таки имела место.

Мозг детей в первые 2 года жизни очень пластичный и с удовольствием принимает все методы лечения, быстро откликается и выдаёт прекрасные результаты. В последнее время остеопатическое лечение занимает заслуженное место в программе лечения детей, перенесших гипоксию.

Последствия гипоксии

Ранее мы рассматривали причины и диагностику постгипоксических состояний и договорились о том, что дети, родившиеся с оценкой 7 баллов по Апгар и ниже, рассматриваются как перенесшие гипоксию. К этой группе также относятся дети, имевшие обвитие пуповиной, недоношенные дети и т.д.

Крайне важно регулярно проводить осмотры таких детей в динамике в определенные возрастные периоды: 1 мес., 3 мес., 6 мес., 9 мес., 1 год. Целью осмотра и наблюдения является профилактика и уменьшение хронических заболеваний и снижение степени отдаленных последствий. Около 83% детей, перенесших гипоксию, имеют поражения ЦНС в различных проявлениях и сочетаниях.

В течении заболевания выделяют 3 периода:

- острый период до 1 мес.

- восстановительный период с 2 мес. до 2 лет

- исход заболевания — после 2 лет.

Самые частые симптомы поражения ЦНС в остром и восстановительном периоде. Иногда эти симптомы проявляются в сочетании друг с другом:

- Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости.

- Ребенок очень беспокойный, негативный к осмотру, отмечаются нарушения сна, нарушения мышечного тонуса и т.д.

- Гипертензионно-гидроцефальный синдром.

- Из-за увеличения количества жидкости в пространствах головного мозга повышается внутричерепное давление. Характеризуется быстрым темпом прироста окружности головы, большим родничком, беспокойным поведением, частыми срыгиваниями.

- Вегето-висцеральный синдром.

- Нарушение функций ЖКТ, частые срыгивания, частый стул или запоры, вздутие живота. Нарушение регуляции тонуса сосудов, которое проявляется как неравномерность окраски кожи (мраморность). Нарушение ритма дыхания и сердечных сокращений.

- Синдром угнетения ЦНС.

- Снижение двигательной активности, снижение тонуса мышц, ослабление рефлексов сосания и глотания.

- Пирамидный синдром.

Выражается гипертнусом икроножных мышц, тугоподвижностью в голеностопных суставах, хождением на цыпочках, задержкой темпов речевого развития, а также двигательного.

При наличии данных симптомов не стоит дожидаться планового осмотра, лучше сразу обратиться к неврологу и остеопату для ранней диагностики и лечения.

Лечение гипоксии

Постгипоксическое поражение ЦНС требует этапного лечения после проведения реанимационных мероприятий (если они были необходимы) начинается восстановительный период, применяется:

- ЛФК

- массаж

- физиотерапевтическое лечение

- медикаментозная терапия (ноотропные препараты, сосудистые препараты, витамины)

- гидрокинезотерапия (плавание)

- все активнее применяются такие методы, как бобат-терапия, войта-терапия, которые особенно полезны для детей с нарушением мышечного тонуса

- остеопатия.

Остеопатическое лечение гипоксии в родах

Остеопатическое лечение по праву занимает одно из ведущих мест в реабилитации детей, перенесших гипоксию. Балансировка костей черепа позволяет снять напряжение с твердой мозговой оболочки и с полушарий головного мозга, тем самым обеспечивая максимально полноценное функционирование ЦНС.

Остеопатические методики позволяют осуществить дренаж венозных синусов, в результате чего налаживается резорбция ликвора и нормализуется внутричерепное давление. Освобождение шейного отдела позвоночника, устранение кривошеи способствует адекватному кровоснабжению головного мозга.

Раннее проведение остеопатического лечения на первом году жизни позволяет детям не только не отставать в развитии от своих сверстников, но иногда даже развиваться с опережением. Очень важно проводить это лечение с первых месяцев жизни, так как это поможет избавиться от отдаленных клинических патологических симптомов. Сеансы остеопатии детям проводятся начиная с первого месяца жизни. Остеопатическое лечение, создавая оптимальное функционирование ЦНС останавливает процесс постгипоксических изменений в нейронах, тем самым как-бы перепрограммирует мозг на полноценное развитие.

Не нужно бояться гипоксии, нужно предпринять весь комплекс мер для реабилитации после неё. Тем более, что современная медицина даёт нам множество инструментов для этого.

Преимущества лечения последствий гипоксии родов в нашем медицинском центре Неонатус Санус

Наша клиника остеопатии и неврологии на Васильевском острове «Неонатус Санус » — здоровье с рождения, имеет большой практический опыт профилактики и лечении новорожденных детей, младенцев и детей грудничкового возраста.

Мы умеем и любим работать с маленькими детьми!

В нашей клинике работают опытные врачи-остеопаты, неврологи. Каждому малышу уделяется много внимания, чтобы понять ребенка, точно оценить его состояние, дать рекомендации родителям и при необходимости провести эффективное остеопатическое лечение.

В нашем центре вы можете получить лучшее обследование, лечение и рекомендации от ведущих специалистов Санкт-Петербурга.

Клинический пример лечения последствий гипоксии в нашем остеопатическом центре

Отзыв наших пациентов о лечении гипоксии

Катюша родилась от первой беременности на сроке 40 недель. Состояние после рождения было тяжелым за счёт асфиксии. Оценка по шкале Апгар 1/4 балла. Через 3 часа в связи с дыхательной недостаточностью и судорогами была переведена на реанимационное отделение. Проводилась искусственная вентиляция легких, гипотермия мозга.

Результатом тяжелой гипоксии мозга явился диагноз: Детский Церебральный Паралич, правосторонний спастический гемипарез. В возрасте 1 года 6 месяцев она впервые появилась в нашем центре. Основной жалобой была задержка двигательного развития, ходьба самостоятельная появилась только в 1год и 4 месяца. При ходьбе испытывала большие проблемы в связи с высоким гипертонусом мышц по всей правой стороне, отмечалось косоглазие и беспокойное поведение.

После проведённого лечения у девочки практически нормализовался мышечный тонус, походка максимально приблизилась к физиологической, у девочки прекрасное речевое развитие, она с удовольствием ходит в детский сад и общается со сверстниками.

Благодарим родителей за предоставленный видеоматериал.

Источник