ГЕМАНГИОМА – РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Младенческие гемангиомы

Когда на лице младенца внезапно начинает разрастаться красное пятно, родители впадают в панику. Следует признать, что на это есть весомые основания – образование растёт быстро, не останавливаясь ни перед чем, оно переходит на нос, губы, даже глаза, достигая внушительных размеров. Конечно, нужно как можно быстрее начинать лечение, ведь если процесс запустить, гемангиома может изъязвится и даже начать распадаться, а это уже чревато формированием грубых дефектов (например, разрушением ушного или носового хряща), которые будет невозможно восстановить.

Что же это растёт? Чаще всего причиной является младенческая гемангиома – особый вид доброкачественной опухоли. Младенцы не рождаются с ней, гемангиома начинает расти в первые дни или месяцы жизни. Основой опухоли являются «потерявшие ориентир» клетки кровеносных сосудов. При этом они не приобрели свойства злокачественной опухоли – не стали быстро и бесконтрольно делиться и пытаться как можно быстрее метастазировать, просто сосуды начали расти не там, где надо. Хотя совсем доброкачественной младенческую гемангиому не назовешь – мы уже говорили, что она иногда может изъязвляться и разрушать окружающие структуры, а кроме того, кожные проявления гемангиомы могут оказаться всего лишь «верхушкой айсберга», при этом основная масса опухоли залегает внутри, сдавливая органы ребенка.

Куда бежать? Что делать?

Главная задача: определить, с каким видом сосудистого новообразования мы имеем дело. Чаще всего речь идет действительно о гемангиоме, но кроме неё встречаются и другие виды образований – пиогенные гранулёмы, сосудистые (венозные, капиллярные, лимфатические) мальформации. Если врач диагностировал гемангиому, то теперь главная задача выяснить, насколько глубоко она проникает в ткани организма. Если есть такое подозрение, придется выполнить компьютерную томографию в «сосудистом» режиме, с рентгенконтрастным усилением, чтобы оценить расположение опухоли и выяснить, нет ли опасности для других органов. Ещё один важный момент, часть гемангиом относится к регрессирующим, то есть к 5-7 годам практически полностью исчезнут самостоятельно, другая же часть образований без лечения останутся навсегда. Понять это изначально невозможно, поэтому принцип докторов – лечить все младенческие гемангиомы.

Чем лечим?

Раньше гемангиомы пытались вырезать, затем начали лечить гормонами. Эффективность гормонотерапии не превышала 30%, к тому же сильно «била» по иммунитету. Всё изменилось в конце 80-х годов, когда Джеймс В. Блейк предложил лечить детские гемангиомы бета-адреноблокаторами — таблетками от давления и тахикардии, которые знает каждый сердечник. Ученые предположил, что эти, влияющие на сосуды таблетки смогут вызвать обратное развитие детских сосудистых опухолей. Так и произошло, за что учёный получил Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 1988 год, а детский гемангиоматоз стал абсолютно курабельным заболеванием. Принцип врачей такой — если речь идет об обширном и глубоком поражении, назначают курс лечения в виде таблеток, если же гемангиома распространяется поверхностно, а размеры ее небольшие, будет достаточно местного применения лекарств. В редких случаях, когда опухоль продолжает сопротивляться, используют лазерную деструкцию образования и другие местные дермато-хирургические методы с хорошим косметическим эффектом

Под прицелом – печень

Теперь совсем другая история — вы уже не ребёнок, а юноша, или, скорее всего, совсем взрослый человек. Первый раз пришли на УЗИ брюшной полости. И вот (барабанная дробь), доктор внезапно начинает подолгу «сверлить» датчиком определенную точку вашего живота, всё внимательнее всматривается в экран, а затем и вовсе, разворачивает монитор и многозначительно кивает – Вот, пожалуйста, округлое образование. Всё плывёт, кушетка уходит из-под спины. Спокойно, скорее всего это гемангиома!

По статистике, хотя бы одну, самую маленькую внутрипечёночную гемангиому можно обнаружить у 7 процентов из нас. Интересная деталь – гемангиома это женская опухоль. На 3 женщины с гемангиомой печени приходится всего один мужчина. Гемангиомы являются самыми частыми доброкачественными новообразованиями печени и в большинстве случаев выявляются случайно – на плановом УЗИ, КТ или МРТ печени. Внешне сосудистые образования выглядят словно округлое сплетение сосудов с ровными, четкими контурами. Именно это и отличает доброкачественную гемангиому от злокачественной опухоли – рака печени, расположенной рядом поджелудочной железы или метастазов любого другого рака. А если гемангиом много, отличить один процесс от другого бывает не так-то то просто. Тем более, что метод стандартной диагностики неопознанных образований – биопсия, в этом случае скорее опасен, чем полезен. Печень и так очень кровоточащий орган, а уж если необходимо пройти через её ткань и отщипнуть кусочек сосудистой опухоли, риск становится запредельным. В этом случае врачи предлагают наблюдать. Гемангиомы как правило не растут, а если и увеличиваются в размерах, то очень медленно, годами.

Поэтому, обнаружив похоже на гемангиомы образования печени, врачи выбирают выжидательную тактику и рекомендуют повторить УЗИ через 1-2 месяца. Если через это время количество образований увеличится или они вырастут, врачам придется идти на операцию и удалить одну из опухолей для гистологического исследования, если же останутся в прежних границах, можно не беспокоить и жить дальше -в большинстве случаев гемангиомы не требуют лечения.

Если надо вырезать

Лишь в некоторых случаях, когда ясно, что речь идет о доброкачественной гемангиоме, в дело всё-таки придется вступить хирургам. Это касается случаев с большими и гигантскими гемангиомами, способными нарушить работу печени, например, сдавливая желчные протоки или важные сосуды, несущие кровь «на очищение». Ведь в 15 процентах случаев размер гемангиомы превышает 10 сантиметров и в этом случае опухоль может действительно навредить окружающим органам. На сегодняшний день существует два основных метода удаления гемангиом печени – резекция (удаление фрагмента печени вместе с гемангиомой) и энуклеация (вылущивание) гемангиомы. Большинство операций сегодня проводится эндоскопически. К счастью, лишь 10 процентов от всех гемангиом печени требуют столь радикальных мер, в остальных случаях вполне достаточно динамического наблюдения.

Клубок в позвоночнике

Чуть реже, чем в печени, гемангиомы встречаются в позвоночнике, а именно в телах позвонков. Наиболее часто эти образования можно обнаружить в грудных позвонках, чуть реже в поясничных, и совсем редко — в шейных или крестцовых. Что касается подверженности этой локализации сосудистых опухолей, то здесь, как и с печенью, заболеванию больше подвержены женщины, однако, появляется и вторая группа – спортсмены. Вероятно, всё дело в длительных повышенных нагрузках на позвоночник, приводящая к деструктивными процессам, в том числе и появлению гемангиом. Согласно наблюдениям учёных, в 85 процентах случаев гемангиомы позвоночника никак себя не выдают и если их удается обнаружить, то это является случайной находкой. Что касается оставшихся 15 процентов, то речь идет о крупных гемангиомах, размерами более 50 мм, а также образованиях, выходящих за пределы тела позвонка – распространяющихся на дужки, а в самом неприятном случае и сдавливающие позвоночный канал. Они могут вызвать боли в спине, симулировать клиническую картину межпозвонковой грыжи или радикулита. Опасность крупных гемангиом также заключается в риске компрессионного перелома позвонка в случае воздействия серьезной нагрузки. Ну как серьезной, прыгнул с со ступеньки с рюкзаком за плечами, во тебе и нагрузка, поправят меня опытные нейрохирурги. И будут правы, поэтому сегодня в их арсенале специальные программы, рассчитывающие на основе МРТ- сканов размеры и расположение гемангиомы, а также углы воздействующей на неё нагрузки. На основании этого и принимается решение о хирургическом удалении гемангиомы.

Сегодня существует несколько методов хирургического лечения крупных гемангиом позвоночника. И все они, к счастью, щадящие, не подразумевающие открытой операции.

—Эндоскопическое удаление гемангиомы –самый «инвазивный» метод лечения, когда возможно удаление части поврежденного гемангиомой позвонка и с его реконструкцией или стабилизацией с помощью специальных пластин.

-Склеротерапия – введение в просвет гемангиомы с помощью тонкой иглы склерозанта – специального вещества, приводящего к усыханию, «скукоживанию» опухоли. Сегодня это самый распространенный метод лечения гемангиом позвоночника.

-Эмболизация — Зайдя через артерии руки врач с помощью специального проводника достигает основных артерий, формирующих гемангиому и, одновременно, питающих ее, и с помощью спиралей «блокирует» приток крови в гемангиоме. Оказавшись на голодном пайке гемангиома, вскоре буквально усыхает, и нередко исчезает окончательно. Но, к сожалению, нередко со временем гемангиома восстанавливает свое кровоснабжение и рецидивирует.

—Алкоголизация гемангиомы. Есть и такой метод, заключающийся во введении внутрь опухоли этилового спирта. Под его действием происходит тромбоз опухолевых сосудов и деструкция самой опухоли. Отрицательной стороной метода является вероятность повреждения не только гемангиомы, но и окружающих тканей самого позвонка, что может вызвать патологический перелом в этом месте. Поэтому алкоголизация проводится по строгим показаниям и только в стационаре.

-Радиохирургические методы заключаются в направленном воздействии ионизирующего излучения. По сути, это разновидность лучевой терапии, активно применяемой в онкологии. Но учитывая, что гемангиома — всё-таки доброкачественная опухоль, доктора использует этот метод для лечения гемангиом не так часто.

и в других органах

Кроме кожных покровов, печени и позвоночника, гемангиомы встречаются и в других органах. Правда, значительно реже. Так что гемангиома может быть обнаружена в конечностях, где чаще всего располагается между мышц, в длинных трубчатых костях, придаточных пазухах носа. Учитывая редкость такой локализации, «заблудившиеся» гематомы чаще всего являются причиной долгих раздумий врачей и правильный диагноз удается установить далеко не сразу.

Внутрипеченочный гемангиомы есть у 7% населения Земли

За разработку лекарственного лечения детских гемангиом в 1988 году вручили Нобелевскую премию по медицине и физиологии.

Источник

Современное лечение ГЕМАНГИОМ У ДЕТЕЙ

Гемангиомы у детей — наиболее часто встречающиеся доброкачественные сосудистые опухоли, которые составляют более 50% всех опухолей детского возраста [1, 4, 5, 9, 10, 11, 16]. В отношении морфологической принадлежности этих новообразований

Гемангиомы у детей — наиболее часто встречающиеся доброкачественные сосудистые опухоли, которые составляют более 50% всех опухолей детского возраста [1, 4, 5, 9, 10, 11, 16].

В отношении морфологической принадлежности этих новообразований можно с уверенностью сделать вывод об опухолевой, а не диспластической природе гемангиом [6, 13, 15].

|

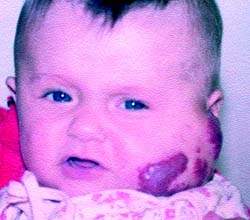

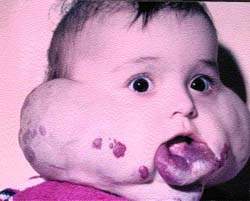

| Рисунок 1. Ребенок с ангиомой до лечения |

Многими авторами установлена высокая митотическая активность в клетках опухоли, в то же время отмечена возможность спонтанной регрессии гемангиом, что полностью соответствует опухолевой природе заболевания [6, 10, 14, 17].

Несмотря на свою доброкачественность, гемангиомы отличаются быстрым прогрессирующим ростом. Разрастаясь, они разрушают окружающие ткани и наносят ребенку значительный косметический ущерб. В первую очередь это относится к гемангиомам лица и головы. При локализации гемангиом на веках, ушной раковине, носу, а также на слизистой ротовой полости, помимо косметических проблем, могут возникать чисто физиологические в виде нарушений функций некоторых важных органов (зрение, слух, дыхание). Поэтому можно сказать, что гемангиомам присущи некоторые черты клинически злокачественного течения.

Особенностью течения гемангиом является непредсказуемость их “поведения”; порой небольшая, точечная гемангиома щеки в течение 2-3 недель может превратиться в обширную и глубокую ангиому сложной анатомической локализации (например, гемангиома околоушной области, без тенденции к остановке роста). Расчет на спонтанную регрессию в этих случаях оказывается неоправданным, а потеря времени идет явно не на пользу больному.

Помимо этого, сосудистые опухоли могут изъязвляться, вызывать кровотечения и инфицироваться. Характерная особенность изъязвившихся и нагноившихся гемангиом — продолжительное течение заболевания и отсутствие тенденции к быстрому заживлению язвенных поверхностей.

Отдельного разговора заслуживает спонтанная регрессия гемангиом. По нашим данным, спонтанной регрессии подвергаются около 7-8% простых гемангиом, находящихся на “закрытых” участках тела и только у доношенных детей в возрасте старше одного года. Кавернозные и комбинированные гемангиомы практически не регрессируют.

Надеяться на спонтанную регрессию большой и глубокой ангиомы в области лица у маленького недоношенного ребенка в возрасте до шести месяцев было бы ошибкой!

Процесс течения гемангиом достаточно сложный и требует постоянного внимания, причем чем меньше ребенок, тем внимательнее надо следить за состоянием гемангиомы. Особенно быстрый рост ангиом наблюдается в первое полугодие жизни ребенка, после этого рост замедляется, кроме гемангиом сложной анатомической локализации.

Поскольку в ранний возрастной период прогноз довольно сложен, лечение гемангиом, по нашему мнению, следует начинать как можно раньше, и даже недоношенность ребенка не является противопоказанием к раннему лечению.

Вероятно, универсального метода лечения гемангиом у детей нет и быть не может. И хотя морфологические данные явно свидетельствуют в пользу опухолевой природы ангиом, использование простых и эффективных хирургических и парахирургических методов лечения приводит к положительному результату.

|

| Рисунок 2. После СВЧ-криогенного лечения |

Клиника детской хирургии РГМУ за 20 лет накопила опыт лечения 300 тыс. детей с гемангиомами различной локализации и вида.

Но занимаясь проблемой лечения гемангиом, мы столкнулись с группой больных с обширными и глубокими гемангиомами сложной анатомической локализации: лицо, околоушная область и шея.

Эти гемангиомы отличаются определенным своеобразием: бурным ростом опухоли, клинической злокачественностью течения, характеризующейся разным уровнем деструкции окружающих тканей, изъязвлениями, артериальными кровотечениями. Лечение таких гемангиом представляет значительные трудности для хирурга, так как традиционные методы чаще всего оказываются неэффективными.

Поэтому мы решили выделить этих больных в отдельную группу (см. табл.).

| Распределение детей с гемангиомами по виду и количеству последних | ||

| Вид ангиом | Количество больных | % |

| Простые | 215500 | 71,8 |

| Кавернозные | 19 500 | 6,6 |

| Комбинированные | 53000 | 17,7 |

| Смешанные | 10500 | 3,5 |

| Гемангиомы сложной анатомической локализации | 1500 | 0,5 |

| Всего | 300000 | 100 |

При анализе полученных данных подход к лечению детей с гемангиомами становится вполне очевиден. Наименьшую проблему представляют простые гемангиомы, наибольшую — гемангиомы сложной анатомической локализации, хотя в количественном отношении первые явно преобладают над последними.

Из ныне существующих методов наиболее удачным для лечения простых гемангиом является локальная криодеструкция аппаратом, где в качестве хладоагента применяется жидкий азот (с температурой –1960 С) [3, 8].

Криогенное лечение гемангиом проводится амбулаторно. Специальной подготовки ребенка к лечению не требуется. Метод прост, экономичен, не требует анестезии, абсолютно бескровен. Во время процедуры и после нее нарушений общего состояния ребенка, повышения температуры и патологических реакций не наблюдается.

Оптимальное время криовоздействия — 20-30 с для гемангиом, располагающихся на коже, и 7-15 с для гемангиом, локализующихся на слизистых оболочках.

При множественных гемангиомах, особенно если они были малых и средних размеров, мы проводили криодеструкцию одновременно двух или трех ангиом, но так, чтобы общая площадь криоповреждения не превышала 10 см2.

При локализации гемангиом в местах, наиболее подверженных травмированию, особенно в области промежности и ягодиц, площадь однократного криовоздействия не должна превышать 5 см2.

При крупных и обширных гемангиомах лечение должно проводиться в несколько этапов с интервалами между ними 10-14-21 день. За это время местная реакция в области криовоздействия стихает, и лечение может быть повторено.

Для предупреждения распространения опухолевого процесса и с целью ограничения роста гемангиомы рекомендуется начинать лечение с периферии.

Наиболее выраженный перифокальный отек наблюдается после криовоздействия на гемангиомы лица, век, сгибательных поверхностей, а также слизистой оболочки губ и половых органов. Образование сухой корочки отмечается на третий-четвертый день, эпителизации идет под струпом в течение 2-4 недель.

Успеха при криогенном лечении удается достичь в 100% случаев. Очень важной стороной лечения является получение хороших косметических и эстетических результатов (99,7%) благодаря особенностям регенерации кожи после криогенных вмешательств (органотипическая регенерация). Осложнения при криогенном лечении гемангиом наблюдаются крайне редко, в 0,2% случаев.

Среди общепринятых методик лечения наибольшей популярностью пользуется хирургическое иссечение опухоли с пластикой кожи или без нее.

|

| Рисунок 3. Ребенок с двухсторонней ангиомой до лечения |

В 95% случаев клиника отказалась от традиционных хирургических методов лечения гемангиом, отдавая предпочтение эффективным консервативным способам. Причем за 20 лет частота оперативных вмешательств снизилась в 50 раз.

Хирургический способ наиболее целесообразен при локализации гемангиом на “закрытых” участках тела, тогда как при расположении опухолей в области лица и шеи иссечение представляет определенную косметическую проблему.

Оперативный метод лечения целесообразно также использовать при зрелых формах гемангиом, которые закончили свою дифференцировку. Операция в качестве корригирующего метода может быть использована при наличии избытка кожи на месте большой туберозной гемангиомы в случае ее полного спонтанного исчезновения.

Для лечения небольших кавернозных гемангиом лица и кончика носа с успехом применяется склерозирующая терапия. Она основана на принципе асептического воспаления или тромбирования сосудов, возникающих в гемангиоме в результате введения склерозирующих веществ.

|  |

| Рисунок 4. Тот же ребенок после лечения (локальная гипертермия) | |

У всех больных для инъекций использовали 70%-ный спирт, отек на месте инъекции исчезал самостоятельно к 5 – 6 дню.

Недостатком инъекционного метода лечения является болезненность и длительность лечения, 76% больных потребовались дополнительные неоднократные инъекции спирта.

Диатермоэлектрокоагуляция применяется значительно реже, лишь при небольших точечных ангиомах, в тех случаях, когда опухоль располагается в областях, где нельзя воспользоваться другими методами лечения.

Эффективна, особенно в первом полугодии жизни ребенка, гормональная терапия гемангиом по альтернирующей схеме. Данный метод лечения был применен нами у 630 больных.

При подборе больных для кортикостероидной терапии мы руководствовались следующими критериями: сложность, т. е. критичность анатомической локализации; обширность поражения; быстрый рост гемангиом и поражение опухолью различных анатомических областей.

Мы считаем, что гормональной терапии подлежат самые обширные и самые сложные гемангиомы у детей.

Гормональное лечение проводилось преднизолоном по 4-6-8 мг на 1 кг веса ребенка. Суточная доза преднизолона в таблетках делилась на два приема: в 6 часов утра ребенок получал 2/3 дозы, в 9 часов утра 1/3 дозы. Препарат принимался через день без снижения дозировки. Продолжительность курса лечения составляла 28 дней.

Уже после второго или третьего приема преднизолона у большинства больных отмечались признаки регрессии ангиом, побледнение и некоторое уплощение опухоли. А к окончанию курса преднизолонотерапии все гемангиомы уменьшались в объеме, прекращался их рост и на поверхности опухоли появлялись белесоватые островки участков здоровой кожи, которые расчленяли ангиому на все меньшие и меньшие участки. После перерыва в 1-2 месяца, при необходимости, проводили повторные курсы гормонотерапии по той же методике.

Каких-либо осложнений во время лечения преднизолоном и после его отмены мы не наблюдали.

Гормонотерапия является довольно результативным методом лечения ангиом, однако при высокой его эффективности (98%) желаемого косметического результата достичь практически невозможно. Только у 2% детей ангиомы удалось полностью вылечить с помощью гормонотерапии, долечивание гемангиом другими методами позволяет решать лишь косметические проблемы.

Рентгенотерапия гемангиом относится к высокоэффективным методам. Она является весьма результативной, если лечение проводится у детей от 3 до 8 месяцев, так как в этом возрасте чувствительность ангиомной ткани к ионизирующему излучению очень высока, что обеспечивает излечение геманигиом с полным восстановлением нормальной кожи.

Близкофокусная рентгенотерапия применяется для лечения гемангиом таких областей, где другие методы невозможно использовать, например область орбиты, ретробульбарного пространства или простые гемангиомы большой площади.

Разовые очаговые дозы составляли от 0,8 до 1,6 Гр, в зависимости от возраста ребенка. Показанием к прекращению лучевой терапии при ангиомах являлось замедление роста и побледнение гемангиомы, т. е. лечение проводилось до появления симптомов регрессии, аналогичной естественной, после чего облучение прекращалось [7].

При лучевой терапии в дозах, не вызывающих местной реакции, изменения кожи и мягких тканей не развиваются. Надо учитывать, что этот метод лечения все же относительно сложен, и чтобы проявился эффект от лучевой терапии, требуется довольно длительное время.

При лечении кавернозных и комбинированных гемангиом с выраженной подкожной частью, чаще сложной анатомической локализации, следует проводить криоусиление за счет дестабилизации “связанной воды” путем предварительного СВЧ-воздействия на область замораживания. СВЧ-облучение проводится в физиотерапевтическом режиме в течение 3-5 минут, последующая криодеструкция выполняется в упомянутых выше режимах.

На наш взгляд, недоношенность не является противопоказанием к выполнению СВЧ-криодеструкции. В ряде случаев целесообразно проводить СВЧ-криогенное лечение по индивидуальным показаниям, например у новорожденных детей или в случае относительно большого объема опухоли.

Метод СВЧ-криодеструкции позволяет частично или полностью отказаться от хирургического лечения и добиться при этом хорошего результата (98%).

В клинике разработан подход к диагностике обширных и глубоких гемангиом сложной анатомической локализации, заключающийся в обязательной ангиографии. В результате были выявлены определенные закономерности, объясняющие, на наш взгляд, причину неэффективности лечения подобных опухолей. Оказалось, что через гемангиому проходит питающий ее мощный артериальный ствол, чаще аномального характера, который создает условия для активного роста сосудистой опухоли.

После обязательной ангиографии и эмболизации опухоли проводится лечение. Принимая во внимание преимущественную локализацию опухолей в проекции лицевого нерва, наиболее целесообразно было использовать СВЧ-криогенное вмешательство, так как этот способ гарантировал сохранность лицевого нерва, мимической мускулатуры и контуров лица ребенка.

Вмешательство не сопровождалось кровотечением и не было тяжелым для больного. В течение 5-6 месяцев гемангиома исчезала, оставляя после себя участки атрофированной кожи и атрофические рубцы.

К недостаткам этой методики мы отнесли развитие массивных отеков лица, которые держались до 5-7 дней, а затем исчезали самостоятельно, а также хоть и относительную, но все же хирургическую интервенцию.

| Классификация гемангиом, предложенная С. Д. Терновским (1959), на наш взгляд, наиболее рациональна и не потеряла своей значимости [2, 9] |

|

На рис. 1, 2 представлен ребенок с ангиомой околоушной области до и после лечения (методом СВЧ-криодеструкции).

В последние годы исследуется и не без успеха применяется методика локальной СВЧ-гипертермии обширных и глубоких ангиом околоушной области. Данная методика была реализована у 180 больных. Метод заключается в повышении температуры в опухоли, регистрируемом введением под опухоль датчика в виде иглы. Температура доводится до 43-440С и поддерживается на этом уровне 5-6 минут.

Среди основных преимуществ методики основным является отказ от хирургического вмешательства, отсутствие отеков и возможность быстрой выписки ребенка домой. Косметические вмешательства, если ребенок в таковых будет нуждаться, можно выполнять в более старшем возрасте.

На рис. 3, 4 представлен ребенок с двухсторонней ангиомой сложной локализации до и после лечения (методом локальной гипертермии).

Таким образом, современное лечение гемангиом у детей и использование всего арсенала средств, имеющегося на вооружении в детской хирургии, позволяет добиться полного излечения опухоли с хорошим косметическим результатом. А следовательно, получить не только здорового, но и красивого ребенка!

Литература

1. Баиров Г. А. Хирургия пороков развития у детей. Л., 1968, с. 561-577.

2. Исаков Ю. Ф. Хирургические болезни у детей. М., 1993, с. 519-562.

3. Кандель Э. И. Криохирургия. М., 1974, с. 303.

4. Кондрашин Н. И. Клиника и лечение гемангиом у детей. М., 1963, с. 103.

5. Краковский Н. И., Таранович В. А. Гемангиомы. М., 1974, с. 168.

6. Лебкова Н. П., Кодрян А. А. О гистегенезе и механизме регрессии врожденных гемангиом кожи у детей // Архив патол., 1997, вып. 3. с. 44-50.

7. Свистунова Т. М. Низковольтная рентгенотерапия при гемангиомах у детей. Л., 1974, с. 142.

8. Ситковский Н. Б., Гераськин В. И., Шафранов В. В., Новак М. М. Лечение гемангиом у детей жидким азотом. Киев, 1968, с. 120.

9. Терновский С. Д. Хирургия детского возраста. М., 1959, с. 179-200.

10. Федореев Г. А. Гемангиомы. Л., 1974, с. 192.

11. Demuth R. J., Miller S. H., Keller F. Complications of embolization treatment for problem cavernous hemangiomas // Ann. Plast. Surg. 1984. V. 13. № 2. P. 135-144.

12. Edgerton M. T. Steroid therapy of haemangiomas // Symposium on Vascular Malformations and Melonotic Lesions. Ed. By Williams H. G. St. Louis, C. V. Mosby. 1983. P. 74-83.

13. Enjolras O., Herbretean F. Et al., Hemangiomes et Malformations vasculares superficielles: classification // J. Des Maladies Vasculaires. Paris. 1992. V. 17. № 1. P. 2-19.

14. Fingerhut A. Angiomas of the Smallintestine, Diagnostic and therapeutic problems // Gastroenterol. Clin. Biol. 1978. V. 2. № 12. P. 103-104.

15. Pasyk K. Classification and clinical and histopathological features of hemangiomas and other vascular malformations // Vascular Birthmarks. 1987. P. 1-54.

16. Peck J. E. The treatment of hemangiomas // British Med. J. 1974. V. 2. P. 198-200.

17. Traub E. F. Involution of Haemangiomas // Arch. Pediat. 1933. V. 50. P. 272-278.

Источник