Какие конституционные типы физического здоровья принято выделять

До сих пор отсутствует общепринятое определение конституции человека.

Патофизиолог А.А. Богомолец [1] считал правильным «определить понятие конституции как выражение количественной и качественной способности организма к физиологической реакции, выражение ритма физиологических процессов в организме, выражение его способности к химической регенерации, поскольку конституция результирует consensus partium в организме и совершенство основных функций этих отдельных частей». Проще говоря, конституция – это мера способности организма к адекватной реакции на изменения внешних условий в процессе его роста и развития.

Анатомы Н.К. Лысенков и В.И. Бушкович писали: «Под конституцией обычно подразумевается комплекс морфологических и физиологических особенностей, объединяемый жизнедеятельностью организма в одно целое. Основным ядром этого комплекса признается ряд наследственных признаков… конкретный индивидуум никогда не представляет собою генотипа в чистом виде, а лишь результат влияний – внутренних (наследственность) и внешних (окружающая среда в широком смысле), взаимно переплетающихся и представляющих единство динамики целостного живого организма» [3].

Анатом М.Г. Привес отмечал: «Под конституцией обычно подразумевается комплексный подход к изучению данного человека. Объединение в единую систему всех морфологических, физиологических, эволюционных особенностей организма наряду с психической составляющей… Внешнему строению тела соответствует определенное внутреннее строение» [9].

В «Антропологии» [10] предлагаются такие определения: «Конституция человека – это совокупность устойчивых врожденных индивидуальных особенностей и свойств, закрепленных наследственно и определяющих специфичность реакций всего организма на воздействие среды. Конституция может рассматриваться как функциональное единство всех морфологических и физиологических свойств человеческой индивидуальности. Анатомическим проявлением конституции является соматотип, или тип телосложения. Под типом телосложения понимается комплекс морфологических особенностей индивидуума, обусловленных количественным развитием и соотношением трех основных соматических компонентов – жира, мышц и скелета».

Если кратко подъитожить, то конституция (или общее устройство) человека – это комплекс морфологических и физиологических особенностей его организма, определяемых наследственностью и средой развития в их взаимодействии. Телосложение человека или соматотип – это внешнее проявление его конституции [5].

Многообразие индивидуальных форм организации человека затрудняет их изучение, что сподвигло исследователей упростить ситуацию путем выделения типов конституции и типов телосложения. При этом основными дифференциальными признаками служили чаще всего особенности внешних форм, строения скелета и мышечной системы, реже – внутренних органов, а также функционирования эндокринных желез и т.д. [1–3,10,11]. А.А. Богомолец [1] считал, что базой конституции человека является физиологическая система соединительной ткани с выраженной иммунологической направленностью. Эндокринно-вегетативная нервная система оказывает свое конституциональное влияние, главным образом изменяя в том или ином направлении физиологическое состояние мезенхимы. А.А. Богомолец предлагал за основу различения типов конституции принять разновидности соединительной ткани.

В.М. Русалов (1979) различал общую и частные конституции, а частные конституции (разных систем) он разделил на два класса: 1) морфологические (телосложения, например); 2) функциональные, в т.ч. 2.1) биохимическая, тесно связанная с обменными процессами и определяющая морфологический тип и тип нервной деятельности человека, и 2.2) нейродинамическая, связующее звено между биологическими подсистемами и психодинамическими свойствами личности [10]. Г.Ф. Мамченко [4] описал два крайних конституциональных профиля личности:

1) карбонический тип, с преобладанием тонуса парасимпатической нервной системы и явной тенденцией к замедлению обмена веществ и кровообращения, предрасположенностью к болезням «метаболической избыточности» – это лица преимущественно пикнического телосложения, флегматического темперамента;

2) астенический тип, с преобладанием тонуса симпатической нервной системы и явной тенденцией к усилению обмена веществ и последующими нарушениями водно-солевого обмена, с гиперкинетическим типом кровообращения – чаще всего экстравертированные личности, которым присуща высокая истощаемость, психическая и физическая.

Г.Ф. Мамченко считает, что для адекватного лечения необходимо учитывать конституциональные особенности пациента – состояние личности на момент заболевания: способ ее ощущения, сознание, мышление, поведение, предуготованное реактивностью организма.

Сосуды и кровь, их роль в устройстве человека

Сосуды с кровью в их полости морфологически (сердечно-сосудистая система) и физиологически (кровообращение) играют ключевую роль в жизни человека. Тело человека, с моей точки зрения, имеет квазисегментарное устройство [6, 7]: ветви аорты и сопровождающие их вены, лимфатические сосуды и нервы образуют «осевой скелет» дефинитивных корпоральных сегментов – вокруг них группируются органы. Аорта становится организатором сегментарного морфогенеза человека, поскольку: 1) обеспечивает питание всех органов, включая мозг и нервы, сердце и сосуды; 2) связана с ними механически (стенки) и гидравлически (кровь) – ветви аорты внедряются в их толщу; 3) устойчива к давлению окружения, 3 а) обладая толстыми и плотными стенками и высоким кровяным давлением, среди сосудов – наиболее, поэтому артерии доминируют во взаимодействиях с другими сосудами, детерминируя сегментарную организацию всего сосудистого русла. Нервно-сосудистые пучки дефинитивных корпоральных сегментов вариабельны на протяжении так же, как обслуживаемые ими органы и области тела человека. Соединительная ткань играет важную роль в интеграции корпоральных сегментов и их компонентов.

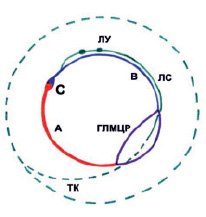

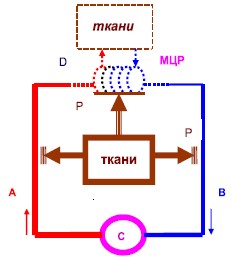

Я предлагаю использовать данные представления в разработке современной концепции общей конституции человека и ее типов как вазогемальный аспект проблемы – условно говоря, «связать» концепции М.В. Черноруцкого о типах общей конституции (астенический, нормостенический, гиперстенический) и А.М. Геселевича о соматотипах (долихо-, мезо- и брахиморфный – типовая анатомия) с гистофизиологической концепцией А.А. Богомольца о конституции посредством конституциональных профилей личности по Г.Ф. Мамченко. Ведь интегрирующая функция сердечно-сосудистой системы состоит в циркуляции крови по сосудам между органами, которая связует эти центры метаболизма при посредстве тканевых каналов и межклеточных щелей (рис. 1, 2), вместе – циркуляционная система в широком смысле [6]. Функциональные изменения в организме проявляются биохимическими сдвигами, в т.ч. в плазме крови и клеток, морфологически – на субмикроскопическом уровне. При многократном повторении они могут привести к структурным изменениям на более высоких уровнях организации (рост и развитие, гисто- и органогенез). В основе жизнедеятельности организма находятся его белки, информация о первичной структуре которых записана в геноме. Особенности строения белков организма детерминируют индивидуальность его реакций – молекулярные основы становления типов конституции человека. Сгусток информации об этом процессе находится в крови, куда поступают продукты жизнедеятельности органов в процессе кровообращения между ними, организуемого сердечно-сосудистой системой при участии окружающих органов, в т.ч. эндокринных желез, нервной системы и лимфоидных (иммунных) органов. О существовании же коррелятивных связей между типовой анатомией сердечно-сосудистой системы, в т.ч. лимфатической, и соматотипами человека известно давно [8, 11], хотя и здесь остается обширное поле для научных исследований.

Рис. 1. Схема строения циркуляционной системы человека: С – сердце; А – артерии; В – вены; ГЛМЦР – гемолимфомикроциркуляторное русло; ТК – тканевые каналы; ЛС, ЛУ – лимфатические сосуды и узлы

Мезенхима А.А. Богомольца – это слишком образное и совершенно недостаточное обозначение роли вазогемального компонента конституции человека. У его ранних эмбрионов (до 3–4 нед), когда еще нет типичных тканей, мезенхима действительно играет роль интегратора провизорных органов и зачатков дефинитивных органов. По канальцам сети мезенхимы циркулируют межклеточные жидкости, перемещаются разные клетки, в т.ч. ангиобласты и нейробласты. На 4-й и, особенно, на 5-й нед эмбриогенеза человека мезенхима утрачивает сетевидную структуру, ее прорастают кровеносные микрососуды, она дифференцируется в эмбриональные ткани – соединительную и гладкую мышечную. Соединительные ткани дефинитивного типа, а их именно (от нежной, рыхлой у астеников до жировой у пикников) рассматривал А.А. Богомолец под вывеской «мезенхима», даже если к ним отнести кровь и лимфу, весь гемолимфоидный комплекс, также не в полной мере отражают всю структуру и состав вазогемального компонента конституции человека.

Рис. 2. Упрощенная схема организации вазогемального (циркуляционного) компонента тела человека: С – сердце как центральный, объемный насос включен последовательно в непрерывную цепь других кровеносных сосудов; артерии А и вены В как гибкие трубки находятся под давлением прижимных роликов перистальтического насоса (окружающие ткани

наружная манжетка – механическая связь Р); микроциркуляторное русло МЦР «погружено» в рыхлую соединительную ткань – периферический, гемотканевой насос: соединение тканевых каналов с МЦР (гидравлическая / диффузионная связь D) происходит через «поры» эндотелия капилляров, артериальных (форсунка – насос-форсунка) и венозных (диффузор – диффузионный насос). Ткани, окружающие МЦР как наружная манжетка, составляют с ним поршневой насос (интегральный столб тканевой жидкости как поршень)

Иерархия конституции человека – вазогемальный аспект

Уровни общего устройства человека можно представить так:

морфологические основы физиологические реакции

1) молекулярный уровень – биохимические изменения

– белки и их комплексы (в т.ч. крови и стенок сосудов)

2) субмикроскопический уровень – ультраструктурные изменения

– (меж)клеточные ультраструктуры (в т.ч. клеток крови и сосудов)

3) микроскопический уровень – микроструктурные изменения

– клеточные и тканевые структуры (в т.ч. сосудистой стенки и (межклеточные и межтканевые клеточного состава крови) взаимоотношения / гистотопография)

4) макроскопический уровень – макроструктурные изменения

– органы и их системы, (в т.ч. числа и размеров сосудов) (межорганные взаимоотношения / топография органов) (в т.ч. через кровообращение)

– тело в целом (соматотипы) → движения, в т.ч. рост и развитие

Заключение

Представления о конституции человека, общей и, особенно, частной, о ее морфологическом проявлении (соматотипе и морфотипах отдельных систем органов) остаются сегодня весьма противоречивыми. Единая, общепринятая концепция отсутствует. Для решения данной проблемы применяются разные подходы, порой диаметрально противоположные. В частности, центральное положение в подобных исследованиях занимают либо соматические, либо висцеральные органы, а у физиологов – эндокринные железы или их комплекс с нервной системой. Сердечно-сосудистая система и кровь не рассматриваются или занимают второстепенное положение в известных построениях. Между тем сосуды с кровью, как главная часть циркуляционной системы, объединяют все органы всех систем как локальные центры метаболизма, что обеспечивает координацию их функционирования, включая рост и развитие. Эндокринные железы и нервная система лишь корректируют дистантные гуморальные связи органов и, таким образом, жизнедеятельность организма в целом адекватно состоянию организма в процессе его взаимодействия с окружающей средой (обитания). Кроме того, сосуды осуществляют связи между органами не только горизонтальные, но и вертикальные в иерархии индивидуальной организации: от нервной системы и эндокринных желез (главные центры регуляции) ко всем органам, включая сами центры, от органов – к тканям и клеткам (через тканевые каналы и межклеточные щели), а затем – в обратном направлении (обратная связь). Таким образом, сосуды с кровью образуют остов общей конституции человека, который связывает функциональную конституцию (циркуляция как «управляющая сетка» жизнедеятельности) с морфологической (сосудистый каркас как «защитная сетка» кровотоков): тип обмена веществ ↔ соматотип. Поэтому вазогемальный (циркуляционный) фактор, с моей точки зрения, должен занимать центральное положение в любой схеме общего устройства человека. Это не означает принижение значения других органов и систем, тем более, что на практике компоненты сомы наиболее доступны для исследования.

Источник

Раздел 2. Общественное здоровье

Тема 2.1. Здоровье населения и факторы его формирующие

В практической деятельности медицинский работник обычно оценивает здоровье отдельного человека, однако для принятия управленческих решений необходимо анализировать здоровье определенных, часто многочисленных групп людей. Правильно собранные и хорошо проанализированные статистические данные о здоровье населения служат основой для планирования оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения, разработки современных форм и методов работы организаций здравоохранения, контроля эффективности их деятельности.

В современной литературе существует большое количество определений «здоровья», однако основным, признанным во всех странах, является определение всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В принятом в 1948 году Уставе ВОЗ записано: «Здоровье – это состояние полного физического, духовного, и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

Исследованием здоровья населения занимается медицинская статистика — один из разделов биостатистики, изучающая основные закономерности и тенденции здоровья населения, здравоохранения с использованием методов математической статистики.

Для оценки здоровья определенной группы людей или населения в целом принято использовать следующие группы индикаторов:

· показатели медико-демографических процессов

· показатели физического развития.

Кроме того, для комплексной оценки здоровья отдельных пациентов населения в целом выделяют следующие 5 групп здоровья:

· 1 группа – здоровые

· 2 группа – здоровые лица, у которых отсутствует какая-либо хроническая болезнь, но имеются различные функциональные отклонения, снижение иммунологической резистентности, частые острые заболевания и др.

· 3 группа – больные с длительно текущими (хроническими) заболеваниями при сохраненных в основном функциональных возможностях организма

· 4 группа – больные с длительно текущими (хроническими) заболеваниями со снижением функциональных возможностей организма

· 5 группа – тяжелые больные, нуждающиеся в соблюдении постельного режима.

Здоровье населения обусловлено комплексным воздействием факторов, определяющих образ жизни человека и состояние среды его обитания.

Общепринята следующая классификация факторов, определяющих состояние здоровья населения:

Факторы, потенциально опасные для здоровья человека, способствующие возникновению заболеваний, называются факторами риска. В отличие от непосредственных причин заболеваний факторы риска действуют опосредованно, создавая неблагоприятный фон для возникновения и развития болезней.

Таким образом, главной задачей государства в целом и здравоохранения в частности является разработка и реализация комплекса профилактических мероприятий по снижению воздействия факторов риска и усилению позитивных факторов, обуславливающих здоровье населения.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятие «здоровье», сформулированном в Уставе ВОЗ

2. Дайте определение понятий индивидуальное, групповое, общественное здоровье

3. Перечислите методы изучения здоровья населения

4. Перечислите показатели, которые принято использовать для оценки общественного здоровья

5. Что такое фактор риска заболевания

6. В какие группы объединяют факторы риска, характеристика каждой группы

7. Виды медицинской профилактики

Тема 2.2. Медицинская демография. Заболеваемость населения.

В оценке общественного здоровья важное значение имеют показатели демографических процессов, которые изучаются демографией.

Демография – наука, которая изучает воспроизводство населения, как процесс непрерывного изменения его численности и структуры в ходе смены одного поколения другим.

Медицинская демография, являясь одним из разделов общей демографии, изучает взаимосвязь воспроизводства населения с медико-социальными факторами и разрабатывает на этой основе меры медицинского, социального, правового характера, направленные на обеспечение наиболее благоприятного развития демографических процессов и улучшение здоровья населения.

Статистическое изучение воспроизводства населения ведется в двух направлениях:

Статика населения изучается по следующим основным признакам: пол, возраст, социальные группы, профессия, место жительства, плотность населения на определенный (критический) момент времени. Эти данные получают из переписей населения и специальных выборочных исследований. Они необходимы, прежде всего, для анализа и перспективного планирования социально-экономического развития страны.

Динамика населения характеризуется изменением численности и структуры населения в силу следующих основных причин:

· механическое движение населения (миграция)

· естественное движение населения (воспроизводство).

В зависимости от юридического статуса пересекаемых населением границ административных территорий различаю:

· внешнюю миграцию населения

· внутреннюю миграцию населения.

Естественное движение (воспроизводство) населения рассматривается как совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, обеспечивающих возобновление и смену поколений. Основными показателями естественного движения населения являются:

· естественный прирост населения

· средняя продолжительность предстоящей жизни.

Заболеваемость населения является важнейшей составляющей комплексной оценки здоровья населения. Учет заболеваемости ведется практически всеми медицинскими учреждениями. Анализ заболеваемости необходим для выработки управленческих решений на всех уровнях управления системой здравоохранения. Только на ее основе возможно правильное планирование и прогнозирование развития сети учреждений здравоохранения, оценка потребности в различных видах ресурсов. Показатели заболеваемости служат одним из критериев оценки качества работы медицинских учреждений, системы здравоохранения в целом.

Основными источниками получения информации о заболеваемости населения являются следующие:

· регистрация случаев заболевания при обращении населения за медицинской помощью в организации здравоохранения

· регистрация случаев заболевания при проведении медицинских осмотров

· регистрация случаев заболеваний и причин смерти по данным патологоанатомических и судебно-медицинских исследований.

Основным нормативным документом, который используется во всех странах мира для изучения заболеваемости и причин смертности, является Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

С учетом источников и методов получения данных в статистике заболеваемости рассчитывают следующие основные показатели:

· первичная заболеваемость (по обращаемости)

· общая заболеваемость по обращаемости (распространенность, болезненность)

· исчерпанная (истинная) заболеваемость.

Не все заболевания можно вылечить, поэтому в отдельных случаях болезнь приводит человека к инвалидности. Показатели инвалидности являются важным медико-социальным индикатором общественного здоровья, характеризуют экологическое состояние территории, качество проводимых профилактических мероприятий, уровень социально-экономического развития общества.

По оценкам экспертов ВОЗ, инвалиды составляют около 10% населения земного шара, из них более 100 млн детей. В Российской Федерации на учете в органах социальной защиты населения состоят свыше 10 млн инвалидов. Ежегодно впервые признаются инвалидами свыше 1 млн человек.

Физическое развитие является важным признаком, определяющим уровень здоровья населения. Показатели физического развития используются для выявления антропометрических маркеров риска ряда заболеваний, контроля за физическим развитием детей и оценки эффективности проводимых оздоровительных мероприятий. Они необходимы для определения режима жизни и физической нагрузки ребенка, оценки школьной зрелости, спортивных возможностей детей. Показатели физического развития являются важными критериями в определении годности к воинской службе и роду войск, широко используются в судебно-медицинской практике.

Основными методами изучения физического развития человека являются:

· антропоскопия (описание тела в целом и отдельных его частей)

· антропометрия (измерение размеров тела и отдельных его частей)

· антропофизиометрия (определение физиологического состояния, функциональных возможностей организма).

На основе анализа данных о тенденциях физического развития населения немецким гигиенистом Кохом в 1935 году была разработана теория акселерации. Акселерация – это ускорение физического развития детей и подростков по сравнению с предшествующими поколениями.

Контрольные вопросы:

1. В каких направлениях ведется изучение народонаселения. Что изучает статика населения

2. Что такое динамика населения. Какие виды движения населения выделяют в демографии

3. Что такое рождаемость, как она рассчитывается. Какова динамика рождаемости в России

4. что такое коэффициент плодовитости, как он рассчитывается

5. Как рассчитывается общий показатель смертности, в чем отличие смертности от летальности. Какова структура и динамика смертности в России

6. Что такое естественный прирост населения, как он рассчитывается

7. как ведется учет заболеваемости по данным обращаемости. Какие виды заболеваемости по этим данным обращаемости принято выделять в медицинской статистике

8. Дайте определение понятия «первичная заболеваемость»

9. Дайте определение понятия «общая заболеваемость»

10. Что включает в себя исчерпанная заболеваемость

11. Какой документ используется во всех странах мира для изучения заболеваемости, аналитической обработки данных, проведения международных сравнений

12. Что подразумевают под инвалидностью

13. Сколько групп инвалидности выделяют в России. Охарактеризуйте каждую из них

14. Дайте определение понятия «физическое развитие». Раскройте значение оценки физического развития для медицины

15. Какие существуют методы изучения физического развития

16. Какие конституционные типы физического развития принято выделять

17. Дайте определения понятия «акселерация». Перечислите существующие гипотезы акселерационных сдвигов.

Тема 2.3. Важнейшие болезни и их медико-социальное значение.

Здоровье населения во многом зависит от социально-экономического прогресса, определяющего благополучие общества; природно-климато-географических условий и состояния окружающей среды; биологических факторов культуры, этнических особенностей. Вполне закономерно, что в иерархической лестнице жизненных ценностей оно занимает верхнюю ступень.

Из-за неблагоприятных последствий научно-технического прогресса и неадекватного гигиенического поведения в сложных экологических, психоэмоциональных и физических условиях произошли существенные изменения в общей структуре болезней, среди которых приоритетные позиции заняли не инфекционные, а соматические: болезни органов кровообращения (по данным ВОЗ они составляют 31% общей заболеваемости населения и на 60-80% вызываются неправильным гигиеническим поведением); новообразования, зависящие от образа жизни на 40-70%; несчастные случаи, отравления и травмы; болезни нервной системы и психические заболевания, сахарный диабет и др.

Основными показателями здоровья, интегрально отражающими различные его стороны, являются, являются:

· уровень и гармоничность физического развития, функциональное состояние организма и наличие резервных возможностей основных физиологических систем;

· резистентность организма к различным неблагоприятным факторам;

· наличие или отсутствие заболеваний и нарушений физического или психического развития.

Ни одному из указанных параметров здоровье россиян нельзя признать удовлетворительным, это подтверждается наличием неблагоприятных тенденций медико-демографических показателей болезненности и смертности.

Сложившаяся ситуация, во многом, является следствием снижения качества жизни значительной части населения, низкой гигиенической культуры, чрезмерных стрессовых нагрузок, что проявляется в резком увеличении распространенности вредных привычек (курение, употребление наркотиков, злоупотребление алкоголем, нерациональное снижение качества и структуры питания, низкая двигательная активность), ухудшении состояния окружающей среды, условий труда, быта и отдыха.

Серьезной проблемой для общества стали социально-обусловленные болезни – туберкулез, ВИЧ-инфекция, наркомания, алкоголизм и др.

В стране все более обостряется проблема курения. За последние годы количество курящих мужчин в возрасте до 40 лет возросло с 45 до 70%. Стремительно увеличивается удельный вес курящих подростков и женщин. Достаточно сказать, что на сегодня каждый десятый школьник зависим от табака и имеет те или иные признаки болезней, связанных с курением.

Распространенность в России бытового пьянства составляет 20%. Общая заболеваемость лиц, злоупотребляющих алкоголем, в 2 раза выше, чем лиц, не употребляющих спиртные напитки. Злоупотребление алкоголем является причиной более 70% несчастных случаев.

В стране существенно увеличилось количество людей, употребляющих наркотики. Их средний возраст прогрессивно снижается. В настоящее время более 3 миллионов человек потребляет наркотики, почти две трети из них молодежь в возрасте до 30 лет, составляющая основную группу ВИЧ-инфицированных.

В стране 70% населения не занимается физкультурой, а распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80%, более 30% населения имеют дефицит веса и столько же – избыточный вес в результате неправильного и нерационального питания.

Учитывая, что здоровье человека более чем на 50% определяется образом жизни, то есть поведением и отношением его к собственному здоровью и здоровью окружающих, из всего комплекса мер, направленных на охрану здоровья населения, в качестве одного из основных приоритетных направлений деятельности в сложившихся условиях, должно быть формирование у населения навыков здорового образа жизни, повышение уровня санитарно-гигиенической культуры, что не требует значительных финансовых затрат, но может быть ощутимый социально-экономический эффект.

Хорошо организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний среди населения способствует снижению заболеваемости и смертности, помогает воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. Мировой опыт свидетельствует, что эффективность этой профилактической деятельности исключительно высока.

Контрольные вопросы:

1. Подготовьте реферат по данной теме (перечень тем уточните у преподавателя)

Раздел 3. Система охраны здоровья населения

Тема 3.1. Здравоохранение как система. Страховая медицина.

Охрана здоровья граждан является обязательным и неотъемлемым условием развития цивилизованного общества. В России государство возлагает на себя ответственность и гарантирует охрану здоровья каждого человека. Эти положения закреплены в Конституции РФ и иных законодательных актах.

В соответствии с законодательным актом, охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического м противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.

Выполнение задач по охране здоровья населения не может быть возложено только на здравоохранении. Это дело государства и общества в целом, однако, здравоохранению в решении этих задач должна принадлежать ведущая и координирующая роль.

Учреждения, входящие в систему здравоохранения РФ, оказывают населению различные виды медицинской помощи. Существуют несколько принципов классификации медицинской помощи населению.

С учетом номенклатуры учреждений здравоохранения, а также стоящих перед ними задач выделяют следующие виды медицинской помощи:

· амбулаторно-поликлиническая (внебольничная) медицинская помощь

· больничная (стационарная) медицинская помощь

· скорая медицинская помощь

· санаторно-курортная медицинская помощь.

Кроме того, медицинскую помощь с учетом этапов ее оказания и уровня специализации можно классифицировать следующим образом:

Отдельно выделяют первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), которая является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания и включает лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, медицинской профилактики важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое образование; проведение мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства, других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.

Первым нормативным актом, положившим начало медицинского страхования в современной России явился Закон «О медицинском страховании граждан в РСФСР», который был принят в 1991 г. Позднее, законодатель внес в него ряд существенных изменений, и с этого момента правовой основой развития медицинского страхования в нашем государстве стал Закон Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Согласно Закону медицинское страхование является формой социальной защиты интересов населения в охране здоровья, цель которого – гарантировать гражданам при возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия. В широком смысле, медицинское страхование это новая форма экономических отношений в сфере здравоохранении, обеспечивающая восстановление здоровья населения в условиях рыночной экономики.

В системе ОМС объектом страхования является страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая. При этом страховой риск – это предполагаемое, возможное событие, а страховой случай – уже совершившееся событие, предусмотренное договором страхования (заболевание, травма, беременность, роды).

Участниками (субъектами) ОМС являются: гражданин, страхователь, страховая медицинская организация (СМО), медицинское учреждение, фонды ОМС. ОМС осуществляется на основе договоров, заключаемых между субъектами медицинского страхования.

Страхователями при ОМС являются: для неработающего населения – органы исполнительной власти субъектов РФ; для работающего населения – предприятия, учреждения, организации, т.е. работодатели. Лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, а также лица свободных профессий (лица творческих профессий, не объединенных в творческие союзы) сами являются страхователями.

Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор ОМС или который самостоятельно заключил такой договор, получает страховой медицинский полис, имеющий одинаковую силу на всей территории РФ.

Контрольные вопросы:

1. В каком законодательном акте наиболее полно отражены все аспекты охраны здоровья населения. Когда он принят

2. Какие системы здравоохранения действуют в России

3. Перечислите основные принципы отечественного здравоохранения

4. Какие виды лечебно-профилактической помощи населению принято выделять

5. Что такое номенклатура учреждений здравоохранения. Каково ее значение

6. Как можно классифицировать организации здравоохранения

7. Дайте определение понятия «медицинское страхование»

8. Что является объектом страхования при ОМС, что такое страховой риск

9. Кто является субъектом медицинского страхования

10. Кто является страхователями, страховщиками при ОМС

11. Перечислите права граждан в системе ОМС

12. каковы особенности добровольно медицинского страхования

13. Каковы основные различия обязательного и добровольного медицинского страхования.

Тема 3.2. Гигиеническое воспитание.

Санитарное просвещение является одним из важнейших направлений профилактической медицины и проводится во всех странах мира. Особое внимание уделяет ей и Всемирная организация здравоохранения: в ее трактовке санитарное просвещение – это специальная область медицинской науки и здравоохранения, имеющая целью формирование знаний и поведения людей – индивидуума, коллектива, общества, направленных на обеспечение здоровья.

В задачи санитарного просвещения и гигиенического воспитания входит убедить человека в необходимости:

· принимать решения, направленные на улучшение индивидуального и коллективного здоровья и условий окружающей среды;

· научиться здоровому образу жизни и соблюдать его;

· использовать находящиеся в его распоряжении службы здравоохранения.

Принципы гигиенического воспитания – это основные, проверенные практикой положения, направляющие деятельность в области гигиенического воспитания. Гигиеническое воспитание использует принципы смежных наук – психологии, социологии, педагогики и др., — на пересечении с которыми оно развивается.

Содержание гигиенического воспитания – это совокупность медицинских знаний, предназначенных для усвоения и практического применения индивидом, группой лиц, социальной общностью.

Содержание гигиенического воспитания составляют вопросы, касающиеся различных аспектов, способствующих здоровью, стилей жизни, профилактики заболеваний и травм, оказания первой медицинской помощи и др.

Методы гигиенического воспитания населения – это способы управления познавательной и практической деятельностью индивида, группы лиц, социальной общности, направленные на формирование гигиенической культуры, позитивных в отношении здоровья стилей жизни и реализуемые в условиях взаимосвязанной деятельности специалиста и лиц, на которых направлен процесс гигиенического воспитания.

Эти методы предусматривают формирование различных компонентов гигиенической культуры: знаний, умений, навыков, убеждений, ценностных ориентаций, связанных со здоровьем. Совокупность приемов, применяемых при реализации каждого метода, обусловлена его целями и содержанием.

Средства гигиенического воспитания – это способы реализации методов гигиенического воспитания, основанные на речи, изображении, действии, а также реальные предметы и приспособления, имеющие отношение к гигиенической тематике.

Формы гигиенического воспитания – это способы применения отдельного средства или совокупности средств в определенной последовательности для осуществления процесса гигиенического воспитания. Если средства гигиенического воспитания позволяют говорить о том, с помощью чего (чем?) методы гигиенического воспитания получают реальное воплощение, то формы показывают, как, каким образом осуществляется это воплощение.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятия «гигиеническое воспитание»

2. Что входит в задачи санитарного просвещения

3. Перечислите принципы гигиенического воспитания

4. Какие вопросы рассматриваются в содержании гигиенического воспитания

5. Перечислите методы гигиенического воспитания населения, охарактеризуйте их

6. Что относится к средствам гигиенического воспитания населения, охарактеризуйте их

7. Перечислите формы гигиенического воспитания населения.

Источник