Дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями

Ограничения нормального образа жизни, хронические заболевания, вследствие которых нарушена какая-либо функция организма – довольно тяжелая ноша для человека, особенно, если страдает маленький ребенок. Узнаем, какие существуют отличия детей-инвалидов от детей с ОВЗ.

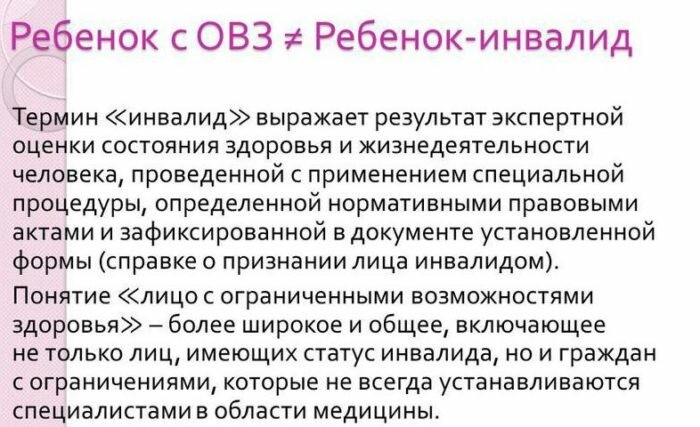

Понятие «дети-инвалиды»

К категории инвалидов относятся малыши, которые не достигли совершеннолетия, имеющие стойкое нарушение какой-либо функции организма. В ст. 54 Семейного кодекса РФ указано, что у инвалида существуют дефекты, патологии или последствия травм, которые ведут к ограничению жизнедеятельности и утрате осознания своего места в обществе:

- потере возможности двигаться, отсутствию контроля за своим поведением, невозможности обучения;

- полной или частичной потере возможности осуществлять самообслуживание.

Медико-социальная справка об инвалидности оформляется по заключениям медицинских учреждений государственной, областной, городской направленности. Решение составляют в 2 экземплярах. Одно остается в организации, другое передают в территориальное отделение социальной защиты по месту жительства малыша. Справка содержит информацию о присвоенной группе инвалидности, включает рекомендации, как ухаживать за инвалидом.

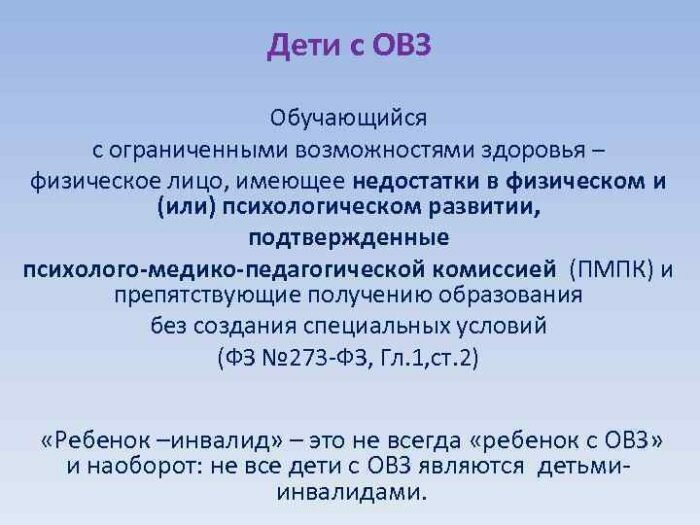

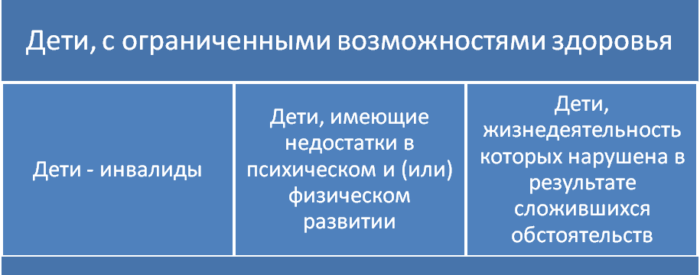

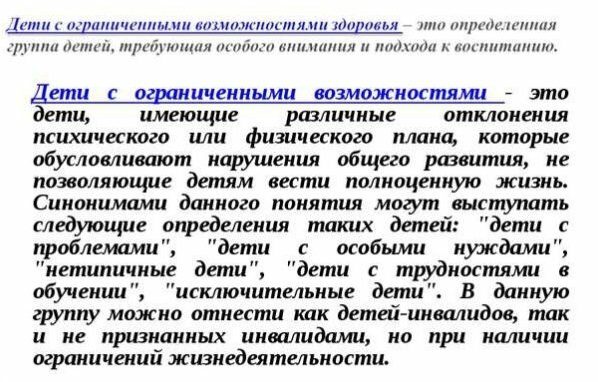

Понятие «Дети с ограниченными возможностями»

При ограниченных возможностях дети отличаются определенными нарушениями в физическом или психоэмоциональном развитии. Отклонения препятствуют больным получить образование и функционировать без обеспечения особых условий. ОВЗ – наиболее простая форма нарушений. С ней малыш не целиком ограничен в жизнеспособности, лишь нуждается в обеспечении определенных условий.

При термине «ОВЗ» лица характеризуются следующими особенностями:

- нарушение зрения;

- проблемы с функционированием органа слуха;

- дефекты речи;

- заболевания опорно-двигательной системы;

- аутизм;

- отклонения в умственном развитии, приводящие к отсталости по сравнению со сверстниками;

- нарушения в психическом развитии.

Для обеспечения специальных условий при обучении лиц необходимо решение психолого-медико-педагогической комиссии. Ребенок с ОВЗ способен обучаться, вливаться в коллектив, но при помощи вспомогательных аппаратов или специальных программ.

«У таких малышей есть шанс на получение достойного будущего. Они могут окончить школу, средне-специальные учреждения и адаптироваться к жизненным обстоятельствам».

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды: в чем разница

Понятия не являются тождественными, разница существует. Дети-инвалиды чаще всего получают образование в общеобразовательных учреждениях, лица с ОВЗ – в коррекционных школах.

Главной особенностью присвоенного статуса инвалидности является то, что получив в детстве категорию, он может претендовать на пенсионное обеспечение не только до совершеннолетия, но и в будущем. Если достигнув 18 лет, подростку также присвоили группу, то он будет считаться больным, имеющим инвалидность с детства. У него есть право получать повышенные государственные начисления, приравненные к первой категории.

Очередное различие в том, что малыши в будущем могут претендовать на предоставление инвалидности, если их заболевание будет развиваться. Но если группу присвоят после достижения 18-летия, то статус «инвалид с детства» он не получит.

«Лицу с ОВЗ не предоставляют денежной помощи от государственных властей, пенсий, как инвалидам».

Является ли ребенок-инвалид ребенком с ОВЗ

Если малыш имеет серьезную патологию и отклонения, но ему не предоставили инвалидность, то он признается больным с ОВЗ. Одновременно с этим, они могут получить группу инвалидности. Малыш, которому присвоили статус, не может быть отнесен к разряду ОВЗ. Это также является отличием.

Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Чтобы обучить детей с ОВЗ, для них разработали специальные программы. Малышей разделяют на небольшие группы со схожими ограниченными возможностями, недостатками и обучают их.

Дошкольников в детском саду мотивируют в игровых формах обучения. Школьникам позволительно обучаться в домашних условиях. Если ребенок может получать знания, но при создании специальных условий, то инвалидность ему не дадут.

Чтобы обучить детей с ограниченными возможностями, необходимы особые подходы. Они нуждаются в большем внимании. Современные методики им не помогут. Для работы с лицом в дошкольном учреждении применяется индивидуализация, учитываются особенности каждого малыша. Дошкольники нуждаются в мотивации, их нужно заинтересовать, чтобы они тянулись к знаниям и хотели развить творческие способности и навыки.

Существуют некоторые методики обучения ребенка с ОВЗ:

- Методика проектов. Он направлен на повышение интереса к процессу и формированию позитивной мотивации к образованию.

- Индивидуальная программа обучения малыша. Методики разрабатывают на основании всех особенностей малыша – физических, интеллектуальных. Медико-педагогическая комиссия очень важна для определения личностной направленности в обучающей сфере.

- Психолого-педагогическая диагностика состояния лица с ОВЗ. Результаты проведения пригодятся в процессе взаимодействия с психологом.

- Дошкольное образование. В ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» указывается, что каждый гражданин страны имеет право на доступное получение знаний. Там же введено понятие «инклюзивного образования». Оно характеризуется обеспечением одинакового доступа к обучению для всех детей и подростков с учетом разнообразия особых потребностей в образовании и их личностных особенностей и возможностей.

- Интегрированная обучающая деятельность для малышей с ограниченными возможностями здоровья. У таких детей много особенностей, которые отличают их от здоровых. У них заниженная самооценка, обостренно восприятие, они часто держатся поодаль от общественных групп и скоплений людей. Поэтому учителя и педагоги не только обучают детей различным предметам, но и занимаются их воспитанием.

- Сопровождение учителей при осуществлении инклюзивного обучения. Это означает, что процесс получения знаний детей проходит в обычных школах вместе со здоровыми сверстниками.

Заключение

Для установления статуса инвалидности и присвоения малыша к категории ОВЗ требуется прохождение медицинской комиссии, которая выдаст заключение о состоянии здоровья и развития малыша. Несмотря на то, что многие объединяют два понятия в одно, их нельзя назвать тождественными. Различия описаны в материале.

Источник

Как правильно говорить и писать о людях с инвалидностью

На прошлой неделе в Ельцин Центре прошел воркшоп «Взаимодействия с людьми с инвалидностью. Язык и этикет». Его лектором стала Татьяна Хижнякова, директор по развитию группы компаний «Ньютон» и вице-президент ассоциации «Особые люди» и мама ребенком с аутизмом, участником проекта #ЗАживое. IMC побывал на встрече и составил шпаргалку, как правильно говорить и писать о людях с инвалидностью.

Инклюзивное образование – один из самых важных образовательных трендов в России последнего времени. Начиная с 2016 года родители особых детей могут самостоятельно принимать решения о том, в какую школу отдавать своего ребенка: до этого дети с инвалидностью обучались исключительно в коррекционных школах. Сейчас они входят в общеобразовательное пространство, и любая школа должна принять у себя ребенка с особенностями физического или ментального развития.

Возможно, в ближайшие пару лет мы познакомимся с новым поколениям особых людей. Если раньше такие дети, подростки и молодые люди сидели по домам, никто о них толком ничего не знал, и не считал нужным воспринимать их всерьез, то сейчас ситуация изменилась. Они ходят в театры, посещают различные центры, музеи, стремятся к общению и много путешествуют.

У таких людей есть свой круг общения, есть или будут семьи, они работают и живут в информационном пространстве. Вряд ли им понравится, если их, уже взрослых людей, будут называть «инвалидами», «людьми с дефектами».

Тем не менее в нашей повседневной речи, осознанно или нет, проскальзывают выражения типа «нормальный»/«ненормальный». Их используют даже чиновники, сами не понимая того, насколько уместно применения того или иного термина. И может ли это кого-то задеть.

В школе существует неопределенная психологическая неподготовленность к принятию таких учеников, именно по этому в последнее время об этом так много говорится и пишется. Очень важно понимать, что есть целый спектр некорректных фраз, которые лучше не использовать. В одном случае вы просто ограничитесь охлаждением отношений с конкретным человеком, но есть вероятность того, что может произойти громкий скандал.

Что значит термин «инвалид», как его лучше использовать и стоит ли его использовать вообще?

К сожалению, в статье ФЗ «О социальной защите инвалидов» есть такое определение: «Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». Получается, что в статье Федерального Закона человек с инвалидностью рассматривается как больной, недееспособный, несамостоятельный и нуждающийся в защите.

Тогда как в «Конвенции о правах инвалидов» мы видим совсем другое определение: «Инвалидность — эволюционирующее понятие, инвалидность является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими».

Таким образом, если в первом определении мы говорим о медицинских аспектах и практически сразу навешиваем на человека ярлыки (человек имеет инвалидность, значит, он не может петь, танцевать, читать и ходить в музеи), то во втором речь идет непосредственно об отношении окружающих и тем психологическим барьерам, которые мешают им свободно общаться с особыми людьми.

Отсюда простой вывод: инвалидность — вовсе не медицинское, а социальное понятие и одна из форм неравенства, которая формируется обществом.

И что с этим делать?

Чтобы не испортить жизнь окружающим, придерживайтесь двух четких принципов:

1. Используйте слова и понятия, которые не создают стереотипы и не навешивают на других ярлыки.

2. Не используйте такие слова и понятия, которые эти стереотипы создают.

А теперь давайте определимся с понятиями и их нюансами.

«Человек с инвалидностью» – распространенное и допустимое понятие. Оно принято в обществе и определяет людей с какими-либо особенностями физического или ментального развития. В официальных документах и нормативных актах принят термин «инвалид», но его крайне не рекомендуется использовать в речи или текстах. Тем не менее, «инвалид» — это не ругательство, а официальный термин. Но вместе него лучше говорить «человек с инвалидностью», пусть даже это займет у вас на секунду больше времени.

«Человек с ограниченными возможностями» также стало распространенным понятием, но в последнее время вокруг него проходит очень много споров. Его хотят заменить на словосочетание «человек с особыми потребностями». В отличие от первого, оно не ограничивает человека в выборе деятельности, а, наоборот, предлагает ему варианты.

Кроме этого, правильнее говорить «человек с инвалидностью» или «человек без инвалидности», а не «нормальный» и «здоровый» — не правильно. Вместо них в специальных кругах стали использоваться термины «нормотипичный» и «нейротипичный» (если мы говорим об особенностях психиатрического спектра). Они созданы для того, чтобы не сравнивать человека с особенностями развития и человека без таких особенностей. Например, неправильно говорить «В этой школе обучаются здоровые дети и дети с аутизмом». Правильно будет так: «В этой школе обучаются дети с аутизмом и нормотипичные дети».

А в разговоре о тех, кто использует инвалидные коляски, правильно будет использовать фразы типа «человек, использующий инвалидную коляску», «человек, передвигающийся на коляске», «человек на коляске», «человек на кресле-коляске». Неправильно – «прикованный к инвалидной коляске», «колясочник», «парализованный», «человек на кресле-каталке».

Почему нужно именно так, а не иначе?

Однажды группе молодых людей с разными видами инвалидностью предложили пройти тест о том, какие чувства у них вызывают те или иные выражения. По мнению всех опрошенных, фраза «прикованный к коляске» ассоциировалось у них с обреченностью. Слова «паралитик», «неполноценный», «безрукий», «одноногий» и так далее — вызывают сочувствие и жалость. Слова «калека» и «даун» вызывают брезгливость и отвращение и нежелание общаться с человеком, на которого эти ярлыки навешиваются. «Псих», «слабоумный», «ненормальный» ассоциируются с непредсказуемостью и опасностью.

Таким образом, используя те или иные фразы и выражения, пусть даже неосознанно, мы сами создаем барьеры и стереотипы для тех людей, которые, по сути, совсем невинны.

Сейчас каждое слово, брошенное в разговоре, имеет свои последствия, поэтому нужно стремиться к правильности нашей речи, к аккуратности употреблению тех или иных слов

10 основных правил этикета от людей с инвалидностью

Созданием данных правил занимается общественная организация «Перспектива». В ней занято много работников с инвалидностью, поэтому почти что все правила написаны непосредственно теми, кто каждый день сталкивается с трудностями коммуникации с обществом.

1. В разговоре с человеком с инвалидностью обращайтесь непосредственно к нему, а не к сопровождающему или переводчику с жестового языка.

2. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его внимательно, будьте терпеливы и ждите, пока он сам не закончит фразу.

3. При общении со слабовидящим или незрячим человеком называйте себя и тех людей, которые пришли с вами. В общей беседе называйте того, к кому обращаетесь.

4. Не кидайтесь на помощь человеку, если вас об этом не попросили. Это одна из самых распространенных ошибок, допускаемая при общении с людьми с особыми потребностями и их родственниками. Если вы действительно хотите помочь, спросите, нужна ли помощь и какая. Взрослый человек, долгое время живущий со своими особенностями, скорее всего, уже научился с ними справляться, а когда вы кидаетесь ему помогать, то наводите на мысль о беспомощности и ущербности.

5. При знакомстве с человеком с инвалидностью вполне естественно пожать ему руку. При необходимости левую, а не правую.

6. Инвалидная коляска, костыли, белая кость, собака-проводник или планшет у невербального человека в руках – часть личного пространства и имущества людей с инвалидностью. Попросить погладить или покормить собаку, поиграть на планшете, помахать тростью – недопустимо.

7. Разговаривая с человеком на инвалидной коляске можно расположиться чуть ниже – ему будет комфортней, если ваши глаза будут находиться на одном уровне. В противном случае человеку придется напрягать шею, запрокидывая голову, или смотреть на вас снизу вверх, что также неудобно и неприятно.

8. Не смущайтесь, если вы сказали незрячему человеку «увидимся», а слабослышащему «вы слышали об этом. ». Не стоит прерывать беседу или пытаться извиниться – это обычные словесные конструкции, не фиксируйтесь на этих оговорках, не подчеркивайте: «Ах, вы же не можете слышать/видеть».

9. Чтобы привлечь внимание неслышащего человека, помашите ему рукой или похлопайте по плечу, кричать не надо. Скорее всего, вы не знаете, как у него настроен слуховой аппарат и каковы особенности нарушения слуха.

10. Обращайтесь к детям и подросткам с инвалидностью по имени, а к взрослым — по имени-отчеству, то есть точно так же, как к людям без инвалидности.

Если вам нужно выступать перед публикой, где есть люди с инвалидностью, то помните:

1. Не употребляйте слов, которые могут быть кому-то обидны, даже если они кажутся нейтральными, а их замены — громоздкими. Потратьте несколько секунд, зато потом вы сумеете избежать ненужных последствий.

2. Заранее просчитайте аудиторию, чтобы понимать, к кому вы обращаетесь. Например, при выступлении перед родителями особых детей необходимо быть несколько более внимательными и мягкими, потому что это более чувствительная аудитория и зачастую они даже более уязвимы, чем их особенные дети.

3. Учитывайте, что физические и ментальные особенности могут быть неочевидны. Если вы не замечаете у своей аудитории каких-то видимых отличий, лучше спросите у организаторов о пришедших, чтобы не попасть в неприятное положение.

4. Если вы допустили ошибку, то не игнорируйте ее. Не смущайтесь, остановитесь, извинитесь за некорректное высказывание. Не нужно надеяться на то, что никто не заметит вашей оплошности. Также примите во внимание, что увидеть или прочесть ваше выступление способно большее количество людей. И даже если ваша прямая аудитория не заметила ошибки, то в записи ее могут считать, а вы получите достаточно длинный и неприятный информационный «хвост».

Источник