1. Интенсивные показатели.

Интенсивные показатели используются в тех случаях, когда необходимо оценить распространенность изучаемого явления в среде, с которой оно связано. Иными словами относительные величины частоты отвечают на вопрос, как часто встречается изучаемое явление в той среде, в которой оно происходит. Относительные величины частоты можно рассчитывать на различные основания — на 100, 1000, 10 000 и т. д.

Методика вычисления интенсивных показателей проводится на основании пропорции:

Относительная величина частоты

Абсолютная величина явления х 100 (1000, 10 000 и т.д.)

Абсолютная величина среды

Типичными интенсивными показателями являются показатели рождаемости, смертности, заболеваемости в тех или иных группах людей и в определенное время.

Пример: Вычислить показатели заболеваемости работающих острыми респираторными инфекциями, если в отчетном году зарегистрировано 512 заболеваний. Численность работающих на предприятии 1676 человек.

2.Экстенсивные показатели.

Относительные величины распределения используются в тех случаях, когда необходимо количественно характеризовать распределение целого на составляющие его части. Иными словами, относительные величины распределения отвечают на вопрос о том, какую долю (%) среди всего явления в целом, принимаемого за 100%, занимает его любая составная часть.

Методика определения относительных величин распределения проводится на основе элементарной пропорции:

Абсолютная величина изучаемого явления – 100%

Величина любой составной части явления – Х%.

Отсюда относительная величина распределения Х:

Абсолютная величина любой составной части явления х 100

Абсолютная величина всего изучаемого явления

Распределение инфекционных заболеваний рабочих предприятия по видам болезней

Абсолютное количество случаев

Относительные величины распределения (структура) в %

Прочие инфекционные б-ни

Экстенсивный показатель характеризует долю какой-то части изучаемого явления в общей совокупности и ничего не говорит о величине этой части.

Экстенсивными показателями можно характеризовать распределение родившихся по полу, росту, весу; распределение умерших по возрасту, полу и причинам смерти; распределение больных по нозологическим формам, по срокам госпитализации; состав населения по полу и возрасту. В некоторых случаях возможно применение только экстенсивных показателей, например, формула элементов белой крови.

Характерной чертой экстенсивных показателей является их взаимосвязанность, вызывающая автоматизм сдвигов, так как их сумма всегда составляет 100%. Так, при изучении структуры заболеваемости, доля какого-нибудь отдельного заболевания может возрасти:

а) при подлинном его росте, т.е. при увеличении абсолютных величин и интенсивного показателя;

б) при одном и том же уровне – если число других заболеваний в этот период снизилось;

в) при снижении уровня данного заболевания, если уменьшение числа других заболеваний происходило более быстрым темпом.

Делать выводы об интенсивности явления в разных совокупностях на основании их долей нельзя.

Источник

Интенсивные и экстенсивные показатели. Методика вычисления, использование в здравоохранении.

Относительные величины (показатели, коэффициенты) получаются в результате отношения одной абсолютной величины к другой. Наиболее часто используются следующие показатели:

а) интенсивные — показатели частоты, интенсивности, распространенности явления в среде, продуцирующей данное явление.

В здравоохранении изучаются заболеваемость, смертность, инвалидность, рождаемость и другие показатели здоровья населения. Средой, в которой происходят процессы, является население в целом или его отдельные группы (возрастные, половые, социальные, профессиональные и др.). В медико-статистических исследованиях явление представляет собой как бы продукт среды. Например, население (среда) и заболевшие (явление); больные (среда) и умершие (явление) и т. д.

Величина основания выбирается в соответствии в величиной показателя — на 100, 1000, 10000, 100000, в зависимости от этого показатель выражается в процентах, промилле, продецимилле,просантимилле.

Интенсивные показатели могут быть:

1. общими — характеризуют явление в целом (общие показатели рождаемости, смертности, заболеваемости, вычисленные ко всему населению административной территории)

2. специальными (погрупповыми) — применяются для характеристики частоты явления в различных группах ( заболеваемость по полу, возрасту, смертность среди детей в возрасте до 1 года, летальность по отдельным нозологическим формам и т.д.)

Интенсивные показатели применяются в медицине:

— для определения уровня, частоты, распространенности явления

— для сравнения частоты явления в двух различных совокупностях

— для изучения изменений частоты явления в динамике.

б) экстенсивные -показатели удельного веса, структуры, характеризуют распределение явления на составные части, его внутреннюю структуру. Вычисляются экстенсивные показатели отношением части явления к целому и выражаются в процентах или долях единицы.

Экстенсивные показатели используются для определения структуры явления и сравнительной оценки соотношения составляющих его частей. Экстенсивные показатели всегда взаимосвязаны между собой, т. к. их сумма всегда равна 100 процентам: так, при изучении структуры заболеваемости удельный вес отдельного заболевания может возрасти:

— при истинном росте числа заболеваний

— при одном и том же его уровне, если число других заболеваний снизилось

— при снижении числа данного заболевания, если уменьшение числа других заболеваний происходит более быстрыми темпами.

При анализе экстенсивный показатель следует применять с осторожностью и помнить, что им пользуются только для характеристики состава (структуры) явления в данный момент времени и в данном месте.

Примеры использования в работе врача: лейкоцитарная формула; структура населения по полу, возрасту, социальному положению; структура заболеваний по нозологии; структура причин смерти.

в) соотношения — представляют собой соотношение двух самостоятельных, независимых друг от друга, качественно разнородных величи, сопоставляемых только логически.

Примеры использования в работе врача: показатели обеспеченности населения врачами, больничными койками; показатели, отражающие число лабораторных исследований на 1 врача и т.д.

г) наглядности — применяются с целью более наглядного и доступного сравнения статистических величин. Показатели наглядности представляют удобный способ преобразования абсолютных, относительных или средних величин в легкую для сравнения форму. При вычислении этих показателей одна из сравниваемых величин приравнивается к 100 (или 1), а остальные величины пересчитываются соответственно этому числу.

Показатели наглядности указывают, на сколько процентов или во сколько раз произошло увеличение или уменьшение сравниваемых величин. Показатели наглядности используются чаше всего для сравнения данных в динамике, чтобы представить закономерности изучаемого явления в более наглядной форме.

При пользовании относительными величинами могут быть допущены некоторые ошибки:

1. иногда судят об изменении частоты явления на основе экстенсивных показателей, которые характеризуют структуру явления, а не его интенсивность.

2. нельзя складывать и вычитать статистические показатели, которые рассчитаны из совокупностей, имеющих разную численность, ибо это приводит к грубым искажениям показателя.

3. при расчете специальных показателей следует правильно выбирать знаменатель для расчета показателя: например, показатель послеоперационной летальности необходимо рассчитывать по отношению к оперированным, а не всем больным.

4. при анализе показателей следует учитывать фактор времени: нельзя сравнивать между собой показатели, вычисленные за различные периоды времени (показатель заболеваемости за год и за полугодие), что может привести к ошибочным суждениям.

5. нельзя сравнивать между собой общие интенсивные показатели, вычисленные из неоднородных по составу совокупностей, поскольку неоднородность состава среды может влиять на величину интенсивного показателя.

111. Показатели соотношения и наглядности. Методика вычисления, использование в здравоохранении – см. вопрос 110.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Источник

Пример расчета интенсивного показателя

В городе проживает 120 000 человек (среда). В предыдущем году родилось 108 детей (явление).

Определить показатель рождаемости (рассчитывается на 1000 населения).

Таким образом, рождаемость в городе составила 9%.

| Показатель соотношения |

Характеризует соотношение между двумя не связанными между собой совокупностями (обеспеченность населения койками, врачами, дошкольными учреждениями, соотношение родов и абортов, соотношение врачей и медицинских сестер и др.).

Для получения этого показателя нужны две совокупности (совокупность № 1 и № 2). Абсолютная величина, характеризующая одну совокупность (совокупность № 1) делится на абсолютную величину, характеризующую другую, с ней не связанную совокупность (совокупность № 2) и умножается на множитель* (100, 1000, 10 000 и т.д.):

Показатель соотношения = совокупность №1 / совокупность №2 х 10 000

* При расчете показателя соотношения можно не учитывать множитель, например, определяя соотношение родов и абортов

Пример: В городе 120 000 населения, общее число терапевтических коек — 300. Число коек — совокупность № 1, численность населения — совокупность № 2. Требуется рассчитать обеспеченность населения терапевтическими койками.

Показатель соотношения = 300 / 120 000 х 10 000

Вывод: На 10 000 населения в городе приходится 25 терапевтических коек, или обеспеченность населения города терапевтическими койками равна 25 коек на 10 000 населения.

| Показатель наглядности |

Применяется для анализа однородных чисел и используется когда необходимо «уйти» от показа истинных величин (абсолютных чисел, относительных и средних величин). Как правило, эти величины представлены в динамике.

Для вычисления показателей наглядности одна из сравниваемых величин принимается за 100% (обычно, это исходная величина), а остальные рассчитываются в процентном отношении к ней.

Особенно их целесообразно использовать, когда исследователь проводит сравнительный анализ одних и тех же показателей, но в разное время или на разных территориях.

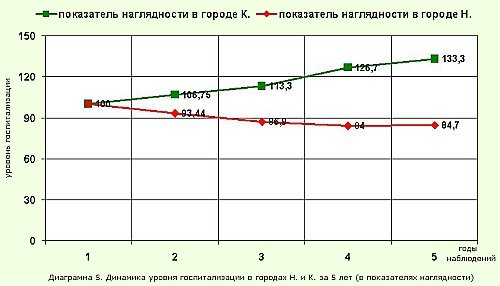

Пример 1. Рассчитать показатели наглядности для уровней госпитализации в больничные учреждения городов Н. и К. в динамике за 5 лет наблюдения и представить графически.

Таблица 5. Уровень госпитализации в больничные учреждения в городах Н. и К. за 5 лет (на 100 человек населения)

| Показатели | Годы | ||||

| Уровень госпитализации в городе Н. | 24,4 | 22,8 | 21,2 | 20,5 | 20,7 |

| Показатель наглядности, % | 93,44 | 86,9 | 84,0 | 84,7 | |

| Уровень госпитализации в городе К. | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 38,0 | 40,0 |

| Показатель наглядности, % | 106,75 | 113,3 | 126,7 | 133,3 |

Решение:

Снижение количества больных, поступивших в стационары будет нагляднее, если приравнять показатель исходного уровня госпитализации в городе Н. (1 год — 24,4) за 100%, а остальные показатели пересчитать в процентах по отношению к нему.

| 24,4 — 100 % 22,8 — X | X = (22,8 х 100) / 24,4 = 93,44% | (показатель наглядности для второго года) |

| 24,4 — 100 % 21,2 — X | X = (21,2 х 100) / 24,4 = 86,9% | (показатель наглядности для третьего года) |

| 24,4 — 100 % 20,5 — X | X = (20,5 х 100) / 24,4 = 84% | (показатель наглядности для четвертого года) |

| 24,4 — 100 % 20,7 — X | X = (20,78 х 100) / 24,4 = 84,8% | (показатель наглядности для пятого года) |

Аналогично рассчитываются показатели наглядности, характеризующие уровень госпитализации в больничные учреждения города К.

Вывод: В динамике за 5 лет наблюдения уровень госпитализации больных в городе Н. снижается, а в городе К. повышается.

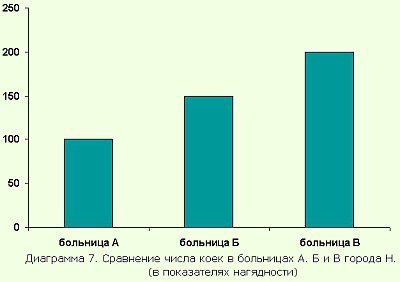

Пример 2. Сравнить число коек в больницах А, Б и В и представить графически (табл. 6).

Таблица 6. Число коек в больницах А, Б и В города Н.

| Больница | Число коек | Показатели наглядности, % |

| А | ||

| Б | ||

| В |

Решение:

Принимаем число коек в больнице А (300 коек) за 100%, тогда для » больницы Б показатель наглядности составит:

300 — 100%

450 — X%

X = 450 x 100 / 300 = 150%

Аналогично рассчитывается показатель наглядности для больницы В. Он составил 200%.

Вывод: Число коек в больнице Б на 50 %, а в больнице В на 100% больше, чем в больнице А.

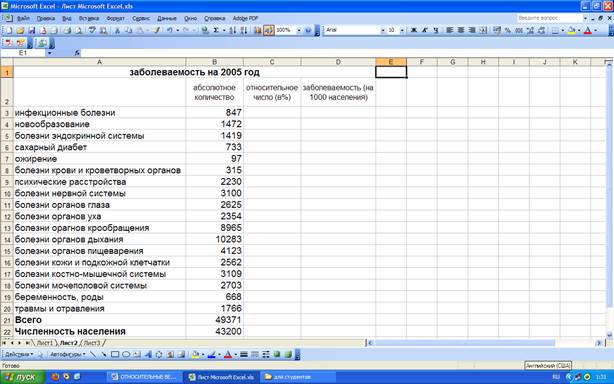

РАСЧЕТ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

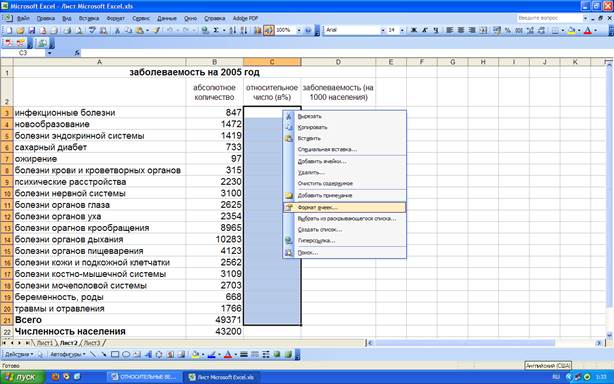

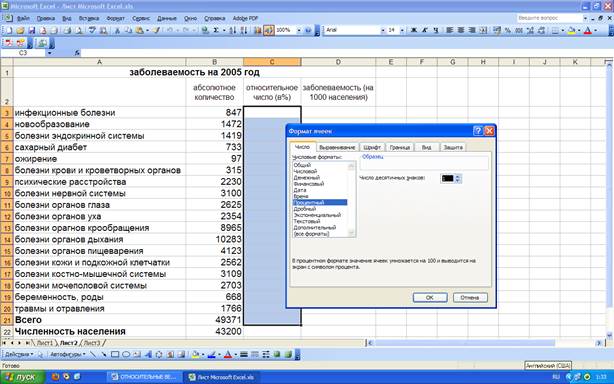

В качестве примера рассмотрим расчет структуры первичной заболеваемости (в %) и первичной заболеваемости (на 1000 населения) сельского административного района в электронных таблицах Excel. после ввода первичных данных – абсолютного количества заболеваний (Рис. 1) – с помощью мыши выделяем ячейки С3:С21 и нажатием на правую кнопку мыши вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт «Формат ячеек» (Рис. 2).

Рис. 1. Таблица с введенными данными количества первичных заболеваний

Рис. 2. Выбор пункта «Формат ячеек» в контекстном меню

Далее в подразделе «Число» выбираем процентный формат ячеек и устанавливаем необходимое количество знаков после запятой (Рис. 3), после чего нажимаем кнопку ОК.

Рис. 3. Установка процентного формата ячеек

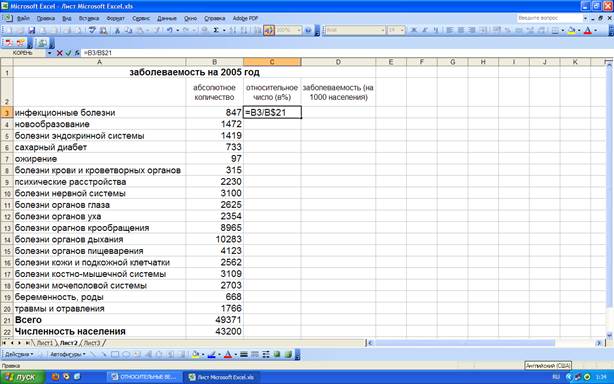

В ячейку С3 вводим формулу деления количества инфекционных болезней на обще количество заболеваний В3/В$21 (знак $ означает неизменный адрес строки) и нажимаем клавишу ввода. В ячейке появляется результат, представляющий процентную (%) долю инфекциооных заболеваний в общем количестве заболеваний (Рис.4).

Рис. 4. Ввод формулы в ячейку

Далее устанавливаем курсор на ячейку С3 с формулой и копируем ее содержимое, вызвав контекстное меню нажатием правой кнопки мыши и выбрав соответствующий пункт. выделяем мышью ячейку С3:С21 и вводим в них скопированную формулу, используя пункт «Вставить» главного меню или контекстного меню, вызванного нажатием правой кнопки мыши. после нажатия клавиши ввода получаем заполненный столбец таблицы с результатами расчета структуры заболеваемости (в %) (экстенсивные показатели).

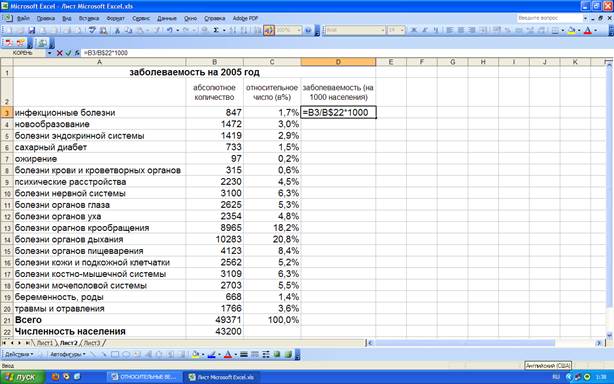

Для расчета интенсивных показателей заболеваемости на 1000 населения выделяем и форматируем ячейки D3:D21 в числовом формате и вводим в ячейку D3 формулу расчета для инфекционных болезней деление абсолютного числа заболеваний на общее число жителей района, умноженное на 1000 (В3/В$22*1000) (Рис. 5).

Рис. 5. Ввод формулы показателя заболеваемости на 1000 населения

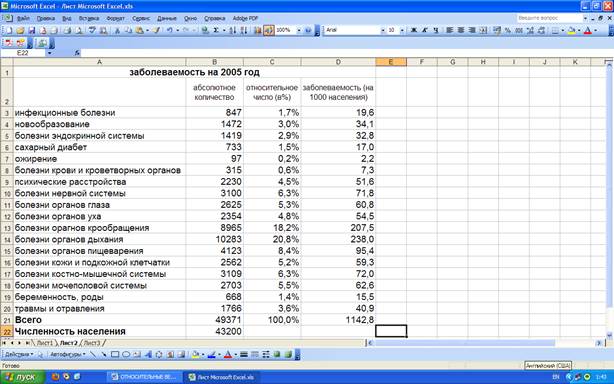

Рис. 6. Результаты расчетов показателей заболеваемости

Как это было описано выше, формула копируется в остальные ячейки, что позволяет автоматически получить результаты расчетов (рис. 6).

ОШИБКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

Наиболее часто встречающиеся ошибки в применении относительных величин:

| Ошибка 1 |

1.1. Когда исследователь сравнивает интенсивные показатели, не равные по длительности, характеризующие одно явление за периоды наблюдения.

Пример. При сравнении уровня заболеваемости эпидемическим гепатитом за несколько месяцев исследуемого года (45%) с уровнем заболеваемости данной патологией за весь предыдущий год (50%) делается вывод о снижении заболеваемости гепатитом в изучаемом году.

ВНИМАНИЕ! Сравнивать интенсивные показатели можно только за равные промежутки времени (например, уровень травматизма за зимние месяцы предыдущего года сравнивается с уровнем травматизма за аналогичный период изучаемого года).

1.2. Когда при сравнении полученных показателей за несколько месяцев делается заключение о тенденциях к снижению или повышению уровня данного явления.

Пример. Непрерывное увеличение показателей рождаемости за любые несколько месяцев не свидетельствует о наметившейся тенденции к повышению рождаемости на данной территории, а характеризует динамику явления только за этот период.

ВНИМАНИЕ! Выводы о динамике явления можно делать только по результатам в целом за год при сравнении с уровнями изучаемого явления за несколько предыдущих лет.

| Ошибка 2 |

Когда для характеристики какого-либо явления применяется экстенсивный показатель вместо интенсивного.

Пример. В родильном доме из 22 умерших за изучаемый год 14 детей были доношенными, 8 — недоношенными, что составило 63 и 37% соответственно (см. табл. 1).

Таблица 1. Смертность новорожденных среди доношенных и недоношенных детей

| Число умерших (абс.) | Экстенсивный показатель (В%) | Число родившихся (абс.) | Интенсивный показатель смертности (на 100 родившихся) |

| Всего | 5,2 | ||

| Из них: доношенные | |||

| недоношенные | 15,4 |

Исследователем был сделан неправильный вывод о том, что смертность доношенных детей выше, чем недоношенных.

Для того чтобы сделать правильный вывод о сравнении смертности новорожденных среди доношенных и недоношенных детей, необходимо рассчитать интенсивные показатели: частоту смертности среди всех родившихся доношенными (365 детей) и отдельно — частоту смертности среди всех родившихся недоношенными (52 ребенка). Рассчитанные интенсивные показатели на 100 родившихся составили:

· среди доношенных — 4 на 100

расчет: на 365 родившихся доношенными приходится 63 умерших

на 100 родившихся недоношенными — х;

· среди недоношенных — 15,4 на 100

расчет: на 52 родившихся недоношенными — 37 умерших,

на 100 родившихся недоношенными — х.

Таким образом, при сравнении интенсивных показателей необходимо сделать следующий вывод: смертность новорожденных среди недоношенных детей выше, чем среди доношенных.

ВНИМАНИЕ! При анализе экстенсивных показателей следует помнить, что они характеризуют состав только данной конкретной совокупности (в нашем приведенном примере в данный момент больше было умерших доношенных детей, в то же время и абсолютное число родившихся доношенными было больше).

| Ошибка 3 |

Когда при сравнительной оценке какого-либо явления в двух и более совокупностях на территории или одной совокупности, но в динамике выборочно сравнивают удельный вес только отдельных частей данной совокупности (совокупностей).

Пример: Сравнение показателей временной нетрудоспособности на 2 заводах.

Таблица 4.2.8. Структура дней временной нетрудоспособности по ряду заболеваний среди всех дней нетрудоспособности на 2 заводах Н-ской области

| Наименование | Распределение дней нетрудоспособности по нозологическим формам (в %) | ||

| завод № 1 | № п/п | завод № 2 | № п/п |

| 1. Инфекция кожи и подкожной клетчатки | 1,3 | 12,0 | |

| 2. Производственные травмы | 11,4 | 6,0 | |

| 3. Грипп | 22,8 | 40,0 | |

| 4. Фарингит, тонзиллит | 6,3 | 20,0 | |

| 5. Прочие | 58,2 | 22,0 | |

| Итого: |

При выборочном сравнении отдельных экстенсивных показателей двух совокупностей был сделан неправильный вывод о том, что на заводе № 1 большее число дней временной нетрудоспособности с связи с производственными травмами, чем на заводе № 2, а число дней с временной утратой трудоспособности в связи с инфекциями кожи и подкожной клетчатки, гриппом, фарингитом и тонзиллитом выше на заводе № 2.

Исследователь не учел, что экстенсивный показатель характеризует состав только конкретной совокупности и различия в этих совокупностях могут быть обусловлены как разницей в общем абсолютном числе дней временной нетрудоспособности на этих заводах так и различными размерами (абсолютными величинами) каждого конкретного явления в каждой совокупности.

Для того чтобы сделать правильный вывод при сравнении структур временной нетрудоспособности на этих заводах необходимо отдельно проанализировать совокупность и описать ее, определив ранговое место каждого заболевания в структуре числа дней с временной утратой трудоспособности.

ВНИМАНИЕ! При сравнении 2-х и более совокупностей или одной в динамике по экстенсивному показателю выводы можно делать только по каждой конкретной совокупности, определив приоритетность составных частей данной совокупности по величине удельного веса.

Более детальный сравнительный анализ проводится при применении интенсивных показателей, характеризующих частоту конкретных явлений в конкретной среде.

| Источник |

Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здравоохранения. Под ред. чл.-корр. РАМН, проф. В.З.Кучеренко. М., «Гэотар-Медиа», 2007, учебное пособие для вузов.

| Литература |

1. Власов В.В. Эпидемиология. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. — 464 с.

2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для вузов. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2007. — 512 с.

3. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению: Часть 1. Общественное здоровье. — М.: Медицина, 2003. — 368 с.

4. Миняев В.А., Вишняков Н.И. и др. Социальная медицина и организация здравоохранения (Руководство в 2 томах). — СПб, 1998. -528 с.

5. Кучеренко В.З., Агарков Н.М. и др.Социальная гигиена и организация здравоохранения (Учебное пособие) — Москва, 2000. — 432 с.

6. С. Гланц. Медико-биологическая статистика. Пер с англ. — М., Практика, 1998. — 459 с.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

· Перечислите виды относительных величин.

· Какие виды диаграмм применяются при графическом изображении структуры статистической совокупности?

· Что следует понимать под «средой», а что под «явлением» при анализе показателя «заболеваемость»?

· Какое правило необходимо соблюдать при расчете удельного веса каждого составляющего элемента всей совокупности в целом?

· Какой показатель отражает увеличение или уменьшение заболеваемости за 10-летний период?

· Какой показатель характеризует частоту явления в среде?

· В чем различия показателей соотношения и интенсивности?

· Какие бывают ошибки при использовании относительных величин?

· Какими данными нужно располагать для расчета интенсивного показателя?

· Какая ошибка допущена в выводе по имеющимся данным в ниже приведенной таблице?

Таблица 4.2.9. Динамика заболеваемости гриппом в городе Н. за 2005—2006 гг.

| Показатели | 2005 г. | 2006 г. |

| Интенсивные | 30% | 50% |

| Экстенсивные | 20% | 15% |

Вывод. Заболеваемость гриппом в городе Н. в 2006 г. снизилась.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:

Выберите один или несколько правильных ответов:

1. Относительные величины используются для:

а) анализа состояния здоровья населения;

б) анализа качества оказываемой медицинской помощи;

в) анализа эффективности профилактических мероприятий;

г) сравнения абсолютных размеров явления в различных совокупностях;

д) выявления закономерностей изучаемого явления.

2. Интенсивные показатели используются для:

а) сравнения различных совокупностей;

б) характеристики структуры изучаемой совокупности;

в) оценки динамики изучаемого явления;

г) выявления закономерностей в течении различных заболеваний.

3. Показатели соотношения используются для:

а) расчета обеспеченности населения различными видами медицинской помощи (кадры, ЛПУ);

б) расчета частоты возникновения заболеваний;

в) расчета структуры изучаемой совокупности.

4. Экстенсивные показатели используются для:

а) сравнения различных совокупностей;

б) характеристики структуры изучаемого явления;

в) характеристики удельного веса составляющих признаков в изучаемой совокупности.

5. Показатели наглядности применяются для:

а) оценки динамики изучаемого процесса;

б) сравнения размеров признака в изучаемых совокупностях;

в) расчетов обеспеченности населения медицинской помощью;

г) оценки структуры совокупности.

6. Для сопоставления различных совокупностей можно использовать показатели:

а) интенсивные;

б) экстенсивные;

в) наглядности;

г) соотношения.

7. Обеспеченность населения койками — это показатель:

а) интенсивный;

б) наглядности;

в) соотношения;

Г) экстенсивный.

8. Распределение населения города Н. по возрастным группам это показатель:

а) наглядности;

б) соотношения;

в) интенсивный;

г) экстенсивный.

9. Заболеваемость студентов желудочно-кишечными заболеваниями за определенный период (год) — это показатель:

а) экстенсивный;

б) наглядности;

в) соотношения;

г) интенсивный.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ:

Источник